Полная версия

Михаил Тухачевский. Портрет на фоне эпохи

В кампании 1914–1915 годов большая часть кадрового офицерства была либо убита, либо выведена из непосредственного участия в боевых действиях – ранениями или пленом. К весне 1915 года кадрового офицерского состава осталось в пехоте от V до 2/5 от общего числа. К осени того же года в пехотных полках уже не более 20 % кадрового офицерского состава5. В летнюю кампанию 1914 года и зимнюю кампанию 1914–1915 годов на 10 убитых и раненых приходилось 6–7 попавших в плен6.

Восполнить страшную убыль должны были прапорщики запаса и офицеры производства военного времени. С 1914 по 1917 год пришлось призвать более 300 000 некадровых офицеров – лиц, получивших гражданское образование и сдавших экзамен на офицерский чин. Они и стали командовать ротами и батальонами… За годы войны из солдат в прапорщики произведено более 20 000 человек. Изменение социального состава нового офицерства не могло не сказаться и на психологическом состоянии армии. «Из тысячи прапорщиков, прибывших зимой 1915–1916 годов на доукомплектование 7-й армии Юго-Западного фронта, 700 происходили из крестьян, 260 – из купцов, мещан и рабочих и только 40 – из дворян»7.

Верховное командование, рассчитывая на ведение кратковременной войны, не берегло ни офицерские, ни унтер-офицерские кадры, вливая их в ряды действующих частей. На этом, в частности, акцентировал внимание генерал А.И. Деникин: «С течением времени, неся огромные потери и меняя 10–12 раз свой состав, войсковые части, по преимуществу пехотные, превращались в какие-то этапы, через которые текла непрерывная человеческая струя, задерживаясь ненадолго и не успевая приобщиться духовно к военным традициям части»8.

Усугубляющим фактором стало отсутствие в среде новоиспеченных офицеров «полкового братства». У офицерства предвоенного времени ощущение «полковой семьи» культивировалось в кадетских корпусах, затем в училищах и, наконец, в собственно армейской или гвардейской среде. Появление в таком социуме вчерашних солдат было деморализующим даже не столько из-за сословных предрассудков как таковых, сколько из-за резких ментальных нестыковок. Говорить о внутреннем единстве армии уже не приходилось.

Кроме того, «в ходе Первой мировой войны русский офицерский корпус очень сильно изменил свое лицо, по сравнению с довоенным временем, и далеко не был уже той сплоченной силой, которая обеспечивала внутреннюю и внешнюю безопасность страны на протяжении столетий. Поэтому далеко не все его представители приняли участие в борьбе за российскую государственность против Коммунистического интернационала в годы Гражданской войны, предпочтя по соображениям личного порядка отречься от своего прошлого и профессии и остаться в стороне от нее, а многие (пусть в большинстве и по принуждению) даже сражались на стороне разрушителей России против своих недавних сослуживцев»9.

Все более осложнявшаяся внутриармейская ситуация вынудила 28 членов Государственной Думы и Государственного совета, входивших в состав «Особого совещания для обсуждения и объединения мероприятий по обороне государства», подать Николаю II «Всеподданнейшую записку».

В этом документе указывалось, что «принцип бережливости людской жизни не был в должной мере воспринят нашей армией и не был в ней достаточно осуществлен»: «Многие офицеры не берегли себя; не берегли их, а вместе с тем и армию и высшие начальники. В армиях прочно привился иной взгляд, а именно, что при слабости наших технических сил мы должны пробивать себе путь преимущественно ценою человеческой крови. В результате в то время, как у наших союзников размеры ежемесячных потерь их армий постепенно и неуклонно сокращаются, уменьшившись во Франции по сравнению с начальными месяцами войны почти вдвое, у нас они остаются неизменными и даже имеют склонность к увеличению»10.

Для изменения ситуации, считали авторы «Записки», нужно разъяснить всем высокопоставленным военачальникам, что безответственное, неоправданное расходование людских жизней недопустимо. Этот призыв симптоматичен вдвойне: иллюстрируя отсутствие внимания к «человеческому материалу» у руководства военного ведомства и Генштаба, он демонстрировал бессилие даже облеченных государственной властью гражданских чиновников, их неспособность воздействовать на происходящее на фронтах.

Члены Особого совещания по обороне в качестве рецепта сохранения боеспособности армии видели «бережливое расходование человеческого материала в боях при терпеливом ожидании дальнейшего увеличения наших технических средств для нанесения врагу окончательного удара»11.

«Записка» членов Особого совещания, полученная в Ставке и доведенная до сведения командующих фронтами, вызвала у последних саркастическое негодование. Выразителем общей точки зрения стал генерал А.А. Брусилов12. Он писал: «Наименее понятным считаю пункт, в котором выражено пожелание бережливого расходования человеческого материала

в боях при терпеливом ожидании дальнейшего увеличения наших технических средств для нанесения врагу окончательного удара. Устроить наступление без потерь можно только на маневрах: зря никаких предприятий и теперь не делается, и противник несет столь же тяжелые потери, как и мы… Что касается до технических средств, то мы пользуемся теми, которые у нас есть: чем их более, тем более гарантирован успех; но, чтобы разгромить врага или отбиться от него, неминуемо потери будут, притом – значительные»13.

Вторил Брусилову главнокомандующий армиями Северного фронта генерал Рузский, указавший в своем ответе, что война требует жертв и любой нажим в этом вопросе на военачальников может привести к снижению инициативности. Более того, Рузский, не будучи уверенным, «что с продолжением войны мы превзойдем своих противников в техническом отношении», считал сбережение людских ресурсов в таких условиях крайне невыгодным. В таком контексте предложение «заменить энергию, заключающуюся в человеческой крови, силою свинца, стали и взрывчатых веществ» выглядело даже наивным.

В войне 1914–1917 годов российское войско одержало несколько больших побед – выиграв Галицийскую битву, осуществив Брусиловское наступление и взяв Эрзерум. Выдержав множество тяжких сражений, оно, увы, потерпело судьбоносное поражение в Восточной Пруссии и потеряло в 1915 году Польшу и Галицию. С этого перелома начался окончательный крах царской армии, уже неостановимый, достигший пика к 1917 году (об этом – в главе 3).

Тухачевский принимал участие в первом наступлении армий Брусилова и Рузского в Галиции, наступательных операциях русских войск в Польше в тот период войны, когда она носила маневренный, наступательный характер, когда боевой дух войск был максимально высоким. Он провел в окопах Первой мировой семь месяцев, ставших для него хоть и коротким, но насыщенным и успешным боевым опытом. Увиденное в эти месяцы явилось для наблюдательного, получившего прекрасную теоретическую подготовку молодого офицера примером катастрофической «недееспособности» армейского руководства в новых условиях. Всегда подчеркнуто критически относившийся к Николаю II и его генералам, самоуверенно рассуждавший о реорганизации армии, юный Тухачевский смог теперь не из учебного класса и не с парадного плаца, а из окопа наблюдать за ситуацией, анализируя происходящее на уровне микро- и макросоциума. Топчась в слякоти польских полей и перелесков, ночуя под мокрым снегом Ивангорода, можно согревать себя мыслями о грядущих свершениях, выстраивать боевые операции, которые в совсем недалеком будущем, конечно же, станут реальностью. Но, обладая живым умом и кругозором, даже будучи всего лишь подпоручиком, выпущенным на поле боя прямо из училища, нельзя не видеть иррациональности происходящего. Тухачевский, разумеется, не мог знать о переписке гражданских и военных властей насчет «сбережения человеческого материала», не имел общефронтовых сводок, но из своего окопа он видел красноречивую военную повседневность. Он в этом отношении являлся, как сказали бы в советское время, «типичным представителем» либерального молодого офицерства, начавшего анализировать кризис и приходившего ко все большему разочарованию. Впрочем, личная судьба подпоручика складывалась более чем удачно. «Стык» двух реальностей – внешней, социальной, и внутренней, личной, – усиливал в его мировоззрении двойственность, столь удивлявшую окружающих. Он сделал выбор, и судьба пока оставалась на стороне этого выбора.

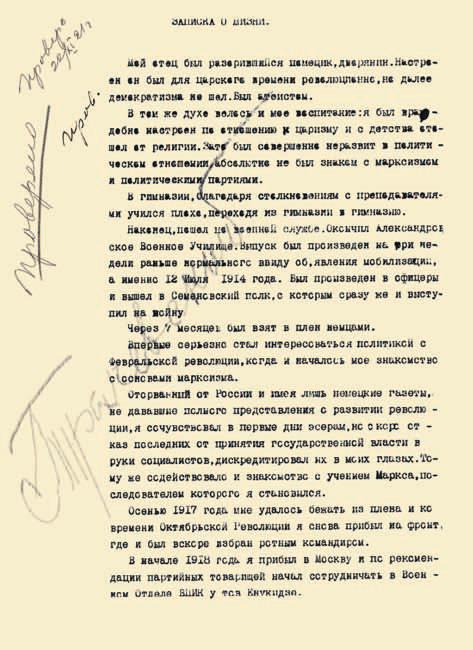

Эти бои на Юго-Западном фронте и стали боевым крещением выпускника московского Александровского военного училища, только что произведенного в подпоручики Михаила Тухачевского. Блестяще окончивший училище Тухачевский так и не успел приобщиться к светской офицерской жизни. «Выпуск был произведен на три недели раньше нормального ввиду объявления мобилизации, а именно 12 июля 1914 г. Был произведен в офицеры и вышел в Семеновский полк, с которым сразу же и выступил на войну», – упоминал Тухачевский в автобиографической «Записке о жизни»14.

Перед отправкой на фронт он заехал домой. Сохранилось лирическое воспоминание об этом прощании: «Михаил Николаевич держал себя непринужденно, утешал мать, даже острил и все поглядывал вдоль перрона, точно кого-то ждал. Поцеловав в последний раз мать, Тухачевский встал на подножку и смотрел куда-то вдаль. Поезд уже тронулся, когда со стороны вокзала появилась девушка. Михаил прыгнул на платформу, обнял девушку, поцеловал ей руку и, догнав поезд, на ходу вскочил на подножку»15.

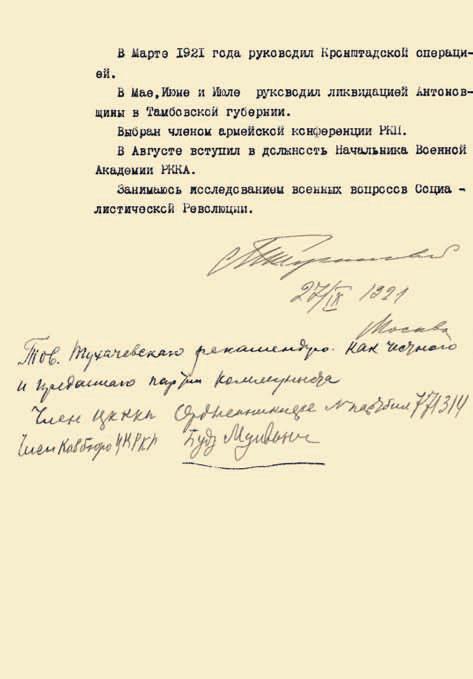

«Записка о жизни» М.Н. Тухачевского. 27 сентября 1921. [ЦАФСБРФ]

Боевые действия начались для подпоручика роты Семеновского полка Тухачевского в августе 1914 года. С 19 августа по 3 сентября полк принимал участие в Люблинской операции. Тухачевский проявил явное и вполне объяснимое стремление выделиться – стать первым. Юношеская безоглядная смелость, амбициозность, замеченная еще в училище, сочетались с холодным умом и умением на практике применять совсем недавно полученные теоретические знания. Несомненно, куража добавляло и ощущение ответственности перед предками – потомственными «семеновцами», дедом и прадедом. В течение семи месяцев пребывания на фронте Тухачевский получил пять боевых наград. Судя по архивным материалам, ордена Тухачевский получал в среднем раз в три недели.

Впервые Тухачевский проявил себя при взятии Семеновским полком города Кржешова. Так, князь Ф.Н. Касаткин-Ростовский, служивший капитаном в Семеновском полку, вспоминал: «Второй батальон, в 6-й роте которого находился Тухачевский, сделав большой обход, неожиданно появился с правого фланга австрийцев, ведущих с остальными нашими батальонами фронтальный бой. И принудил их поспешно отступить. Обход был сделан так глубоко и незаметно, что австрийцы растерялись и так поспешно отошли на другой берег реки Сан, что не успели взорвать приготовленный к взрыву деревянный высоководный мост через реку. По этому горящему мосту, преследуя убегающего неприятеля, вбежала на другой берег 6-я рота со своим ротным командиром капитаном Веселаго и Тухачевским. Мост затушили, перерезали провода, подошли другие роты, переправа была закреплена, причем были взяты трофеи и пленные»16. Горящий мост, успешная атака – настоящее «боевое крещение», вдохновляюще красивый фронтовой дебют.

Подробно описал этот бой и другой однополчанин подпоручика Тухачевского – полковник Зайцов, русский военный историк-эмигрант: «Взять в лоб Кржешовский тет-де-пон, однако, несмотря на потери и доблестное фронтальное наступление наших батальонов, было нам не по силам. Слава Кржешовского боя, разделенная всеми его участниками, все же в особенности принадлежит нашему 2-му батальону, командир которого полковник Вешняков решил, по собственному почину, обойти Кржешовский тет-де-пон и атаковать его с юго-востока, прорываясь вдоль Сана к переправе. Командир 6-й роты капитан Веселаго, во главе своей роты, бросился на горящий мост и, перейдя по нему р. Сан, овладел переправой. Кржешов пал, и Семеновцы перешли через р. Сан, захватывая пленных, пулеметы и трофеи. Смелый почин нашего 2-го батальона и удар 6-й роты дали нам Кржешовский тет-де-пон и сломили фронт сопротивления австрийцев по Сану»17. Результатом этой красивой тактической операции стало отступление 1-й австрийской армии к Кракову и далее в западную Галицию за реку Дунаец.

За Кржешовский бой командир роты капитан Веселаго получил Георгиевский крест, Тухачевский – Владимира 4 степени с мечами. Он стал знаменит, однако сам досадовал – считал, что так же, как и Веселаго, заслужил Георгиевский крест. Это недовольство явилось для Тухачевского лишь дополнительным стимулом, подстегивавшим его стремление к самоутверждению на поле боя.

«…Не могу сказать, чтобы он пользовался особенной симпатией товарищей. Первый боевой успех, конечно, вскружил ему голову, и это не могло не отразиться на его отношениях с другими. Его суждения часто делались слишком авторитетными. Чуждаясь веселья и шуток, он всегда был холоден и слишком серьезен, что совсем не было свойственно его возрасту, часто с апломбом рассуждая о военных операциях и предположениях. С товарищами был вежлив, но сух, и это особенно бросалось в глаза в нашем полку, где все жили одной дружной семьей. Строевой офицер он был хороший…» – такие воспоминания оставил князь Касаткин-Ростовский18. Другая характеристика является вполне логичным дополнением к портрету «слишком серьезного, держащегося одиночкой, безупречного в службе» подпоручика. Это любопытнейшее свидетельство оставил отец приятеля Тухачевского – подпоручика Н.Н. Толстого: «Он очень молод еще, но уже выделяется заметно: хладнокровен, находчив и смел, но… Непонятно, на чем все это держится? Это тип совершенно особой формации. Много в нем положительных качеств, он интересен, но в чем-то не очень понятен. И откуда берутся такие? Молодой из ранних. Ни во что не верит, нет ему ничего дорогого из того, что нам дорого; ум есть, отвага, но и ум, и отвага могут быть нынче направлены на одно, завтра же – на другое, если нет под ними оснований достаточно твердых; какой-то он… – гладиатор! Вот именно, да, гладиаторы, при цезарях, в языческом Риме могли быть такие. Ему бы арену да солнце и публику, побольше ее опьяняющих рукоплесканий. Тогда есть резон побеждать или гибнуть со славой… А ради чего побеждать или гибнуть за что – это дело десятое…»19

Склонному к героической романтике, начитанному, увлекавшемуся древней военной историей Тухачевскому, вероятно, самому понравилось бы такое сравнение. Некоторая подверженность рисовке, отмечавшая его еще в детстве и юнкерской юности, стремление к лидерству и потребность в пьянящих рукоплесканиях – все это в сочетании с явной профессиональной неординарностью – личностная доминанта Тухачевского периода Первой мировой войны. Стоит ли удивляться, что в порыве откровенности он, не сдерживая эмоций, признавался молодым однополчанам: «Для меня война – все! Или погибнуть, или отличиться, сделать себе карьеру, достигнуть сразу того, что в мирное время невозможно!.. В войне мое будущее, моя карьера, моя цель жизни!»20 Тогда казалось, что цели он достиг уверенно и фантастически быстро.

Дальнейшая боевая судьба была благосклонна к изобретательному и в открытом бою, и в разведке молодому гвардейцу. Что ни бой, то успех, что ни операция, придуманная и осуществленная, – то орден. В послужном списке Тухачевского великолепный перечень наград за боевые отличия: уже упомянутый орден Св. Владимира 4 степени с мечами и бантом, Св. Анны 2 степени с мечами, Св. Анны 3 степени с мечами и бантом, Св. Анны 4 степени с надписью «За храбрость» и Св. Станислава 3 степени с мечами и бантом21. (В Российском государственном военно-историческом архиве сохранился лист-представление к шестому ордену – Св. Станислава 2 степени. Однако наградного листа в архиве нет, как нет этого ордена и в послужном списке Тухачевского, датированном 1 ноября 1917 года.)

Даже лаконичное описание подвигов Михаила Тухачевского в штабных документах читается как панегирик. Орден Св. Станислава 3 степени с мечами и бантом – за то, что, «переправившись 26 сентября 1914 года на противоположный берег реки Вислы, нашел и сообщил место батареи неприятеля у костела и определил их окопы. На основании этих сведений наша артиллерия привела к молчанию неприятельскую батарею»22. С 4 по 15 октября полк воевал в Ивангородской области: за бои 10–13 октября под Ивангородом Тухачевский удостоен ордена Св. Анны 3 степени с мечами и бантом. С 16 октября по 30 ноября семеновцы брошены в бои под Краковом, и подпоручик Тухачевский «зарабатывает» орден Св. Анны 4 степени с надписью «За храбрость» – за бой 3–5 ноября под посадом «Скала»23. Таким образом, график боев точно совпадает с перечнем боевых заслуг.

Упоминание еще об одной награде – ордене Св. Анны 2 степени с мечами – содержится в «Списке офицеров лейб-гвардии Семеновского полка по старшинству в чинах» за 1917 год. В этом документе получение награды датировано 1915 годом. Наградной лист свидетельствует «о высочайшем утверждении пожалования командующим 9-й армии… ордена Анны 2 степени… за боевые отличия, отлично-усердную службу и труды, понесенные во время военных действий»24. Для подпоручика получить такой орден – событие почти невозможное. По существовавшей тогда практике на него могли рассчитывать чины не ниже капитана. Тухачевский и здесь стал исключением.

«С фронта он часто писал и однажды осенью 1914 г. неожиданно приехал. Это было уже после смерти нашего отца, который умер после его отъезда. Миша рассказал нам, что он очень беспокоился об отце, так как о нем ему ничего не писали и он понял, что что-то случилось, попросился отпустить его в Варшаву лечить зубы, а сам приехал в Москву на один день, где и узнал правду»25.

Тухачевского, склонного к некоторому высокомерию, порой «оскорбительно вежливого», то есть державшего дистанцию, в полку не слишком любили. К этой взаимной прохладце отношений у некоторых наверняка примешивалась и зависть. Ему явно, вызывающе везло, но везло заслуженно. Он был успешен не только в аффекте – красивых боевых вылазках, но и в тяжкой окопной повседневности. Даже недоброжелатели не зафиксировали ни одного сколько-нибудь неблаговидного поступка, какого-либо недочета хотя бы в рутинной части несения службы. Солдат не чурался (эта привычка пригодилась ему позже, в Гражданскую), окопные осенне-зимние тяготы переносил легко. И всегда был начеку. «Бросалась в глаза его сосредоточенность, подтянутость, – отмечал А.А. Типольт, служивший в той же роте Семеновского полка, что и Тухачевский. – В нем постоянно чувствовалось внутреннее напряжение, обостренный интерес к окружающему»26.

Воздух фронта заставлял бурлить кровь, пьянил воображение… А сосредоточенность и внутреннее напряжение никак не мешали Тухачевскому временами попросту ребячиться. «Скучая во время долгого окопного сидения, – рассказывали его приятели-офицеры, – он смастерил лук-самострел и посылал в недалекие немецкие окопы записки обидного содержания. В промежутках между сражениями такими же записками договаривались о перемириях для уборки раненых или убитых, оставшихся между окопами. Об этой затейливой выдумке простодушно вспоминали и позже»27. Тухачевскому был 21 год.

С 25 января по 4 марта 1915 года Семеновский полк принимал участие в Ломжинской операции русских войск. 19 февраля 1915 года под Ломжей Тухачевский попал в плен28. Обстоятельства пленения стали предметом острых дискуссий в белоэмигрантской среде в 1920-е годы, они же замалчивались в советской историографии, посвященной Тухачевскому. Бывшие царские офицеры, в большинстве своем не простившие подпоручику «измены», склонны были трактовать его пленение в амплитуде от неумелости до трусости (то и другое не выдерживает критики: к февралю 1915 года Тухачевский, как уже упоминалось, имел блестящую – до неправдоподобности, если бы не сохранившиеся документы, – боевую биографию). В советское (сталинское) время официальная идеология приравняла плен к предательству, и эта «подробность» биографии держалась под спудом. (Кстати, по той же причине практически нет советских исследований, посвященных пребыванию солдат и – тем более – офицеров в плену во время Первой мировой.)

«Весь горизонт, от края до края, светится смутным красноватым заревом. Оно в непрестанном движении, там и сям его прорезают вспышки пламени над стволами батарей… Грохот первых разрывов одним взмахом переносит какую-то частичку нашего бытия на тысячу лет назад. В нас просыпается инстинкт зверя, – это он руководит нашими действиями и охраняет нас. В нем нет осознанности, он действует гораздо быстрее, гораздо увереннее, гораздо безошибочнее, чем сознание… Быть может, это наша жизнь содрогается в самых сокровенных тайниках и поднимается из глубин постоять за себя», – трансформировал «быт» боя в эпическую ирреальность Ремарк29. Командир Семеновского полка генерал-майор И.С. Эттер описывал сражение 19 февраля так: «С 8 час[ов] утра неприятель стал буквально осыпать снарядами тяжелой и легкой артиллерии, поражая главным образом восточную часть леса и район, что к северу от леса, что у Витнихово30. В 11 часов утра на восточную часть леса началась неприятельская атака. 5-я рота – частный резерв правого боевого участка – была немедленно двинута для непосредственной поддержки, а 2-я рота полкового резерва направлена из д. Витнихово к резервному окопу 5-й роты. Ураганный огонь, перенесенный неприятелем вглубь по резервам, отсутствие ходов сообщения замедлили движение поддержки, 5-я же рота понесла большие потери и подошла к южной опушке, потеряв всех офицеров и половину нижних чинов. Южная опушка была занята неприятелем. В это время наши правофланговые роты в лесу (6-я и 7-я роты) были обойдены справа из окопов соседней роты. 6-я и 7-я роты… не отступили, приняли удар, произошла рукопашная схватка, и почти никто из них не вернулся»31.

Значительная часть «принявших удар» была убита, остальные, за редкими исключениями, взяты в плен, среди них – Михаил Тухачевский.

Офицер гвардейского стрелкового полка Г.А. Бенуа писал, что в феврале 1915 года под Ломжей «после упорных и тяжелых боев» полк, «имея далеко впереди себя 6-ю роту [где находился Тухачевский. – К).К.}, окопался и занял оборону. Ночью, перед рассветом, поднялся густой туман. Пользуясь им как дымовой завесой, батальон немцев обрушился без выстрела с гранатами на передовую роту. Силы были неравны. Ротный командир был убит, многие солдаты геройски погибли, и только человек сорок успели, отстреливаясь, отойти к своим. Человек тридцать попали в плен, вместе с ними получивший удар прикладом по голове подпоручик М. Тухачевский, которого подобрали в бессознательном состоянии»32.

Другой участник тех же событий Ю.В. Макаров так описывает этот, последний для Тухачевского в 1915 году, бой: «Веселаго схватил винтовку и довольно долго отбивался, но наконец упал, получив одну пулевую рану и две штыковых. С ним вместе бешено отбивались человек 30 его верных солдат. И все они полегли рядом со своим командиром. Человек 10 с прапорщиком Типольтом, раненным в руку, отстреливаясь, успели отбежать назад и присоединиться к полку. Человек 30 были забраны в плен, и вместе с ними Тухачевский. Как говорили, он получил удар прикладом по голове и был подобран в бессознательном состоянии. Славная 6-я рота фактически перестала существовать»33.

Воспоминания князя Касаткина-Ростовского вторят мемуарам Макарова: «Тухачевский, как передавали случайно вырвавшиеся из немецкого кольца люди, в минуту окружения, по-видимому, спал в бурке, в окопе. Когда началась стрельба, видели, как он выхватил шашку и, стреляя из револьвера, отбивался от немцев»34. Версии, как видно из процитированных фрагментов, совпадают. Справедливости ради, следует сослаться на источник, предлагающий иное видение этого военного эпизода: очерк выпускника Алексеевского военного училища В.Н. Посторонкина. В конце 1920-х годов Пражский архив собирал мемуары белоэмигрантов, причем хорошо за них платил, что было для многих единственным источником существования. Посторонкин мог выполнить «социальный заказ» – тем более что искренне ненавидел Тухачевского, перешедшего на сторону новой российской власти.

«Немцы окружили с тыла 6-ю роту семеновцев, положение коей усугублялось поднявшейся метелью, ветром и ночной порой. При внезапном появлении противника, что называется, “на носу” и с тыла, постепенно и решительно окружавшего железным кольцом указанную роту, люди вначале достаточно растерялись от неожиданности, но потом оправились и вступили в отчаянную схватку, упорно отбиваясь штыковым боем от численно превосходивших их немцев. Командир роты, капитан, на ходу вступает в командование группами людей и в страшном штыковом бою пал смертью героя: он был убит, на его теле, найденном нами впоследствии и опознанном по тому лишь признаку, что на трупе был нетронутым Георгиевский крест, было обнаружено более 20 пулевых и штыковых ран, что указывает на упорную личную борьбу капитана Веселаго». Далее – о Тухачевском: «Подпоручик Тухачевский лежал в легком наносном окопчике и спал, завернувшись в свою черную бурку, по-видимому, в ужасный момент появления врага он спал или дремал. Пробужденный шумом, он с частью людей принял участие в штыковом бою, но, не будучи раненным и, вероятно, не использовав всех средств для ведения боя, был захвачен в плен…»35 Бросается в глаза явная негативность оценок. Заметим: Посторонкин не только не воевал в одной роте с Тухачевским, он и к семеновцам не относился…