Полная версия

Михаил Тухачевский. Портрет на фоне эпохи

Интерес к воинской службе, «баталиям и викториям», проявился у Тухачевского рано. М.Н. Балкашин, друг семьи, вспоминал: «Миша отличался особой живостью характера. С раннего детства у него была любовь к военным, все равно, будь то солдат, пришедший на вольные работы, заехавший в гости исправник или кто-либо другой, лишь бы он был в военной форме. Меня, когда я приезжал к Тухачевским юнкером, а потом офицером, он буквально обожал, сейчас же завладевал моей шашкой, шпорами и фуражкой. Заставлял меня рассказывать разные героические эпизоды из наших войн, про подвиги наших солдат и офицеров. Десятилетним мальчиком он зачитывался историей покорения Кавказа во времена Ермолова и Паскевича. В юношеском возрасте он увлекался походами и сражениями великих полководцев. Русскую военную историю он знал превосходно, преклонялся перед Петром Великим, Суворовым и Скобелевым»15. Среди кумиров также – Наполеон, среди любимых кампаний – Отечественная война 1812 года, в связи с чем – особое почтение к поэту-гусару Денису Давыдову.

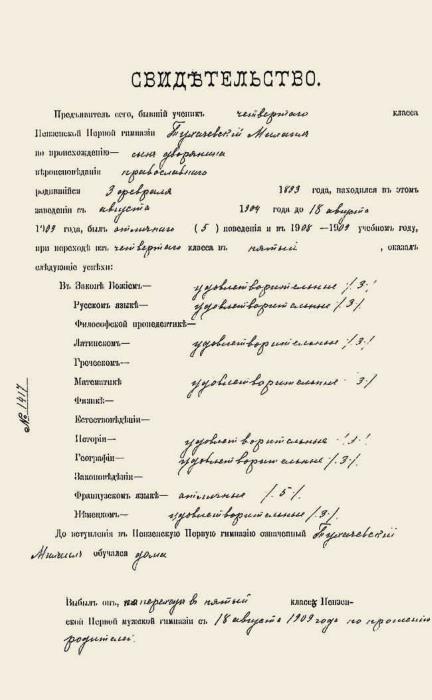

Свидетельство М.Н. Тухачевского об окончании четырех классов

Пензенской гимназии № 1. 1909. [РГВИА]

Когда Михаилу исполнилось 18 лет, он поступил в 1-й Московский Императрицы Екатерины II кадетский корпус – в седьмой, выпускной класс. В Высочайше утвержденном положении о кадетских корпусах сказано: «Воспитание в кадетских корпусах, живо проникнутое духом христианского вероучения и строго согласованное с общими началами русского государственного устройства, имеет главной целью подготовление воспитывающихся юношей к будущей службе Государю и Отечеству – посредством постепенной с детского возраста выработки в кадетах тех верных понятий и стремлений, кои служат прочной основой искренней преданности престолу…»16 Преданность престолу, как показали последующие события, в Тухачевском воспитать не удалось ни кадетскому корпусу, ни Александровскому училищу.

Н.Н. Кулябко (выпускник Гнесинского училища и, позднее, консерватории, где учился у Н.С. Жиляева), познакомившись с семейством Тухачевских в 1912 году, «не без предубеждения» отнесся к юнкеру Тухачевскому:

«“Будущая опора трона”, – подумал я о нем. Однако не кто иной, как сам Михаил Николаевич, тут же заставил меня усомниться в правильности этого моего предположения. Братья сообщили Михаилу, что они готовятся к посещению Кремлевского дворца, где обязательно будут “августейшие” особы. К моему удивлению, он встретил это сообщение довольно скептически.

– Что же, ты не пойдешь? – удивились братья.

– Меня это не очень интересует, – пожал плечами Михаил и заторопился к себе в училище.

Из дома мы вышли вместе. По дороге завели разговор о революции пятого года. Михаил с острым интересом расспрашивал меня, и я окончательно убедился, что мой спутник – юноша серьезный, думающий, отнюдь не разделяющий верноподданнических взглядов, характерных для большинства кадетов и юнкеров. Постепенно я все больше проникался симпатией к Михаилу Николаевичу. Наши беседы раз от разу становились все более откровенными. Михаил не скрывал своего критического отношения к самодержавию и так называемому “высшему обществу”»17.

Директором 1-го Московского кадетского корпуса был генерал В.В. Римский-Корсаков, родственник композитора, высокообразованный, любящий свое дело человек. Благодаря ему корпус – одно из старейших военно-учебных заведений России – стал по уровню знаний своих воспитанников превосходить гимназии и реальные училища. Здесь были отличные преподаватели. Офицеры-воспитатели, особенно имевшие печальный опыт русско-японской войны, стремились развить в своих подопечных чувство национальной чести, долга перед Родиной18.

Единственный для Тухачевского учебный год в кадетском корпусе начался 16 августа 1911 года. Тухачевский быстро и с удовольствием втянулся в кадетскую жизнь. Кадетский корпус представлял собой военизированную среднюю школу, причем преподавание и общеобразовательных предметов было поставлено хорошо, направлялось на развитие самостоятельности. Кроме обычных общеобразовательных предметов по программе гимназии, за исключением латыни, полагались следующие внеклассные занятия: строевое обучение, гимнастика, фехтование, плавание, музыка, пение и танцы.

Воспитание основывалось на советах классических педагогических авторитетов – Яна-Амоса Коменского и Жана-Жака Руссо. Характерно, что в качестве одной из целей ставилась выработка скромности и непритязательности в быту. Кадеты объединялись в строевые роты, а в ротах делились на отделения. Руководили ими офицеры-воспитатели. Военные занятия состояли из строевого обучения, стрелковой подготовки, прогулок-экскурсий, подвижных игр. В конце года директор производил строевой смотр и проверку знаний: устраивались состязания по гимнастике19. Кадет Тухачевский неоднократно завоевывал призы по фехтованию и борьбе.

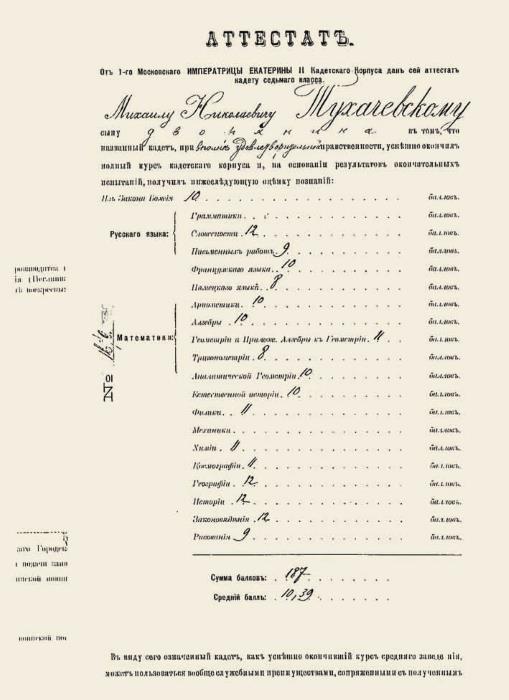

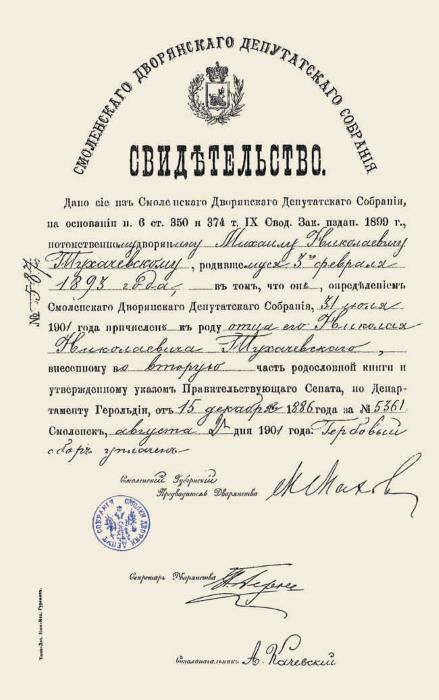

В 1912 году отмечалось 100-летие Отечественной войны 1812 года. «Отечественная война и ее герои» стали темой выпускного сочинения кадетов. В качестве пособия рекомендовалась «Война и мир» Л. Толстого. Экскурсия на Бородинское поле была проведена в условиях походной жизни, с применением разведки, сигнализации и с использованием полевой кухни. В корпусе Тухачевский составил словарик военноисторических событий по русской истории и в этой же тетради записал меткие пословицы и поговорки: «Бой отвагу любит», «Смелый приступ – половина победы», «Крепка рать воеводой», «Умей быть солдатом, чтобы быть генералом». 1 июня 1912 года Тухачевский получил аттестат об окончании кадетского корпуса20 и высшее для выпускника корпуса звание вице-фельдфебеля. Его аттестат был одним из лучших: средний балл 10,39 из 12 возможных. Максимальные оценки – 12 баллов – Тухачевский получил по словесности, географии, истории и законоведению. 11 – по алгебре и геометрии, химии, физике, космографии21. Ему предстояла дальнейшая учеба в привилегированном военном учебном заведении – Александровском училище. Тогда Тухачевскому снова напомнили о «подпорченной» родословной: возникла необходимость в документе, подтверждающем происхождение, с указанием принадлежности к потомственным дворянам:

Свидетельство.

По указу ЕГО ИМПЕРАТОРСКОГО ВЕЛИЧЕСТВА

Смоленский Окружный Суд, в силу состоявшегося 23 августа 1896 года определения и на основании представленных в Окружный Суд документов, выдал сие свидетельство Потомственному дворянину Михаилу Николаевичу Тухачевскому… что он родился 3 февраля тысяча восемьсот девяносто третьего года, родители его: Потомственный дворянин Николай Николаевич Тухачевский и законная жена его Мавра Петровна, вероисповедания оба православного, первобрачные… 3 марта 1912 года22.

С 1 сентября 1912 года он был зачислен в списки А

лександровского военного училища юнкером 2-й роты. Учитывая, что в кадетском корпусе Тухачевский проучился всего год, наибольшее формирующее личность воздействие на него оказало, конечно, пребывание в училище. Александровское военное училище, считавшееся вторым после Павловского и третьим после Пажеского корпуса по престижности, имело репутацию либерального по духу образования. Что вполне устраивало отца будущего маршала и, скорее всего, наиболее соответствовало характеру самого Михаила. Но вероятнее, что выбор именно Александровского училища для получения военного образования обусловили не духовно-нравственные предпочтения, а ограниченные финансовые средства семьи. Обучение Тухачевского в Москве стоило меньше, чем в любом военном училище Петербурга, – не нужно было снимать квартиру (здесь жила вся семья), искать место, где столоваться, да и сама жизнь в Москве обходилась дешевле, нежели в столице. Однако для военной карьеры обучение в этом училище, несомненно, создавало гораздо больше сложностей, особенно для выпуска в гвардию. Гвардейских вакансий для Александровского училища имелось очень мало.

Аттестат М.Н. Тухачевского об окончании 7-го класса Первого Московского кадетского корпуса. 1912. [РГВИА]

В.Н. Посторонкин, выпускник московского Алексеевского военного училища был знаком с Тухачевским, так как подготовка по стрельбе, лагерно-полевые и тактическо-маневренные учения в Александровском и Алексеевском училищах проходили совместно. Посторонкин эмигрировал из России, категорически не приняв Октябрьский переворот, и написал воспоминания о товарище юности по заказу Пражского архива. В это время Тухачевский – один из самых успешных «красных генералов» и, соответственно, один из самых ненавидимых белоэмигрантской средой выходцев из царского офицерского корпуса. Несмотря на субъективность, этот документ представляет несомненный интерес, так как является одним из немногих свидетельств начала карьеры Тухачевского.

Свидетельство Смоленского дворянского депутатского собрания о причислении М.Н. Тухачевского к дворянскому роду Тухачевских. [РГВИА]

«Отличаясь большими способностями, призванием к военному делу, рвением к несению службы, он очень скоро выделяется из среды прочих юнкеров. 19-летний юноша… быстро вживается в обстановку жизни юнкера тогдашнего времени. Дисциплинированный и преданный требованиям службы, Тухачевский был скоро замечен своим начальством, но, к сожалению, не пользуется любовью своих товарищей, чему виной является он сам, сторонится сослуживцев и ни с кем не сближается, ограничиваясь лишь служебными, чисто официальными отношениями. Сразу, с первых же шагов Тухачевский занимает положение, которое изобличает его страстное стремление быть фельдфебелем роты или старшим портупей-юнкером»23.

Александровское училище в конце XIX века славилось и великолепной военной библиотекой. Бывший воспитанник училища В.А. Березовский, крупнейший книгоиздатель, подарил ей все свои издания, числом более 3 тысяч24. Среди военных книг, проштудированных Тухачевским-юнкером, значилось более полусотни названий, в том числе работы известных русских военных историков и теоретиков А.К. Байова, А.Г. Елчанинова, В.П. Михневича и других25.

Наиболее интересные занятия проходили летом. Лагерь училища располагался на Ходынском поле. Здесь проводились тактические учения, стрельбы и топографические съемки. Для ознакомления юнкеров младшего класса со строями, походными порядками и боевыми действиями составлялась рота военного времени из юнкеров старшего класса, и все преподаватели тактики объясняли своим группам суть занятий. В октябре училище выходило на Воробьевы горы, где отряд из пехоты, кавалерии и артиллерии производил боевую стрельбу.

Как любое другое учебное заведение с устоявшимися и престижными традициями, Александровское военное училище формировало определенный стереотип поведения. «Александровы», как и «павлоны», как и «николаевцы», имели свое лицо, свой облик, свои традиции26. «Александроны» считались отражением «пореформенного либерализма» в армии и гвардии. Они сами по себе были некоторой «фрондой» в офицерском корпусе гвардии27. Как вспоминал генерал А.И. Спиридович, «Александровское училище в Москве – не строгое, даже распущенное, офицеры не подтягивают, смотрят на многое сквозь пальцы, учиться не трудно, устраиваются хорошие балы»28.

Тухачевский учился с явным удовольствием: учеба для него – больше, чем получение образования, она способ самореализации, самоутверждения. В.М. Студецкий вспоминал, как контрастировало отношение Тухачевского к занятиям в училище с отношением к гимназическим урокам: «“Ты, Миша, в гимназии тройки хватал, откуда у тебя такая прыть отлично учиться сейчас?” Он отвечал: “Там были не науки, а одна мука, а здесь есть что поучить. У меня любовь к военному делу от предков”. В 17 веке был пензенским воеводой Тухачевский, прадед его»29. Строевую службу, всю специальную подготовку он воспринимал с максимальной добросовестностью, возведенной едва ли не в абсолют.

«На одном из тактических учений юнкер младшего курса Тухачевский проявляет себя как отличный служака, понявший смысл службы и требования долга, – писал Посторонний. – Будучи назначенным часовым в сторожевое охранение, он по какому-то недоразумению не был своевременно сменен и, забытый, остался на своем посту. Он простоял на посту сверх срока более часа и не пожелал смениться по приказанию, переданному ему посланным юнкером.

Он был сменен самим ротным командиром, который поставил его на пост сторожевого охранения 2-й роты. На все это потребовалось еще некоторое время. О Тухачевском сразу заговорили, ставили в пример его понимание обязанностей по службе и внутреннее понимание им духа уставов, на которых зиждилась эта самая служба. Его выдвинули производством в портупей-юнкера без должности, в то время как прочие еще не могли и мечтать о портупей-юнкерских нашивках.

Великолепный строевик, стрелок и инструктор, Тухачевский тянулся к “карьере”, он с течением времени становился слепо преданным службе, фанатиком в достижении одной цели, поставленной им себе как руководящий принцип, достигнуть максимума служебной карьеры, хотя бы для этого принципа пришлось рискнуть, поставить максимум-ставку»30. В оценке Посторонкина сквозит то ли ревность, то ли зависть.

При переходе в старший класс Тухачевскому достался приз за первоклассное решение экзаменационной тактической задачи. За глазомерное определение расстояний и успешную стрельбу он получил благодарность по училищу. Будучи великолепным гимнастом и прекрасным фехтовальщиком, стал обладателем первого приза на турнире училища весной 1913 года – сабли только что вводимого в войсках образца для ношения по желанию вне строя31.

В дни Романовских торжеств, когда Александровскому и Алексеевскому военным училищам приходилось ввиду приезда императора с семьей в Москву нести ответственную и тяжелую караульную службу в Кремлевском дворце, портупей-юнкер Тухачевский отменно, добросовестно и с отличием исполнял караульные обязанности, возложенные на него32. Тогда же он впервые был представлен его величеству, обратившему внимание на его выправку и особенно на действительно редкий для младшего юнкера случай получения портупей-юнкерского звания. Император выразил свое удовольствие, ознакомившись с кратким докладом ротного командира о служебной деятельности портупей-юнкера Тухачевского.

Между тем отец Тухачевского, окончательно перестав сводить концы с концами, обратился к императору с прошением принять детей на обучение за казенный счет – как потомков героя войны 1812 года. Вот черновик этого документа:

Ваше Императорское Величество!

Родной дед мой, Александр Николаевич Тухачевский, участвовал в Отечественной войне 1812 года… и во всех последующих войнах 1813, 1814, 1828, 1829, 1830 и 1831. В эту последнюю кампанию он был в сражении убит.

В минувшем 1812 году Ваше Величество даровали потомкам участников Отечественной войны много милостей, превеличайшая есть воспитание и образование их детей на казенный счет. Я не решился тогда же ходатайствовать для своих детей об этой милости… надеясь справиться с трудною задачей собственными средствами окончить образование девяти детей своих. Но теперь на это ушли уже мои последние средства, а заработать что-либо личным трудом я не могу по причине болезненного состояния.

В этой крайности мне остается одна надежда на безпредельное милосердие Ваше, Государь, один исход – обращение к милости Вашего Императорского Величества с ходатайством о принятии на казенный счет в один из московских институтов дочерей моих Софии и Ольги и в московскую консерваторию сыновей моих Александра и Игоря в память заслуг их прадеда Александра Николаевича Тухачевского.

О такой Монаршей милости я решаюсь просить за них в надежде, что голос мой, голос отца семейства истинно нуждающегося, будет услышан и мы будем утешены в эти дни общей радости нашей, верноподданных Вашего Императорского Величества, встречающих Вас в столице, где 300 лет тому назад наши предки торжествовали вступление на престол Вашего Предка, Государь, первого Царя из Дома Романовых.

Вашего Императорского Величества верноподданный дворянин Николай Николаевич Тухачевский33.

Подтверждением действительно бедственного положения семьи Тухачевских, вынудившего ее главу пойти на столь унизительный шаг, как подобное прошение, служит еще один документ. Это «Свидетельство», выданное смоленским губернским предводителем дворянства отцу будущего маршала 20 июня 1913 года: «Дано потомственному дворянину Николаю Николаевичу Тухачевскому в том, что он состояния крайне бедного, обременен семейством, состоящим из 9 человек детей, жены, матери, и никаких имуществ, как движимых так и недвижимых, или других средств существования не имеет»34.

Тем неприятнее было Тухачевским получить отказ:

Ответ на прошение о принятии детей на казенный счет, отправленное в Канцелярию Его Императорского Величества

Дворянину Николаю Тухачевскому

Прошение Ваше, поступившее 27 мая с. г. как поданное по истечение срока, установленного в… правилах35, оставлено без последствий.

Канцелярия Его Императорского Величества по принятию прошений. 11 ноября 1913 года36.

В напряженной учебе прошли два года. 12 июля 1914 года Михаил Тухачевский стал офицером. Из перворазрядных юнкеров, получивших по знанию военной службы не менее 11 баллов, а по общеобразовательным предметам не менее 9, отличнейшим оказался Тухачевский. На этом основании он был произведен в подпоручики гвардейской пехоты, что давало возможность поступить в гвардию. Выпуск состоялся в лагере, в лесу между Ходынским полем и Покровским-Стрешневом.

Тухачевский любил вспоминать выпускной бал Александровского училища. Было много рукопожатий и поцелуев. На торжественном вечере веселились до утра. Замечательный танцор, Тухачевский красиво исполнял и грустный вальс, и лихую мазурку. Он еще не знал, что этим вечером кончается только что начавшаяся юность. Получивший 300 рублей на экипировку гвардии подпоручик Михаил Тухачевский назначался в столичный гарнизон – в лейб-гвардии Семеновский полк, один из двух старейших и привилегированных полков Российской империи, основанных еще Петром.

Предки Тухачевского начали служить в лейб-гвардии Семеновском полку с первого его набора, с конца XVII века. Служили они в полку и в начале XIX века, в его составе принимали участие в Отечественной войне 1812 года. С 1811 по 1820 год в нем служил, как уже упоминалось, прадед маршала, Александр Николаевич Тухачевский. Он был «коренным» семеновцем. Начав службу в 1811 году с подпрапорщиков, к 1812 году произведен в прапорщики. В 1813 году стал подпоручиком; в 1815 году – поручиком; в 1817 году – штабс-капитаном; в 1820 году – капитаном и командиром роты. После так называемого семеновского дела – бунта полка в 1820 году – его перевели подполковником в Галицкий пехотный полк. С 1817 года в лейб-гвардии Семеновском полку служил и родной брат прадеда маршала – Николай Николаевич Тухачевский. Он начал службу в лейб-гвардии Кавалергардском полку, а в 1817 году был переведен подпоручиком в лейб-гвардии Семеновский37.

Поступая в гвардию, Михаил Тухачевский рассчитывал продолжить ускоренную гвардейской службой карьеру в Академии Генерального штаба. Для удачной военной карьеры попасть в гвардию было очень важно: «Гвардия давала положение в свете. Там были лучшие перспективы. Главное же, в гвардию принимали людей с разбором и исключительно дворян. Гвардейский офицер считался воспитанным человеком в светском смысле слова. В армии же такой гарантии не могло быть… в гвардейских полках тоже был известный шик, но уже более утонченный и благородный»38.

В число его близких приятелей в полку входили подпоручик П.А. Купреянов, подпоручик Н.Н. Толстой и его брат подпоручик И.Н. Толстой, прапорщик барон А.А. Типольт, подпоручик Б.В. Энгельгардт, подпоручик Д.В. Комаров. Достаточно близкие приятельские отношения сложились у Михаила со штабс-капитаном Р.В. Бржозовским (в 1917 г. ставшим командиром Семеновского полка) и штабс-капитаном С.И. Соллогубом. Тухачевского, Толстого, Бржозовского и Соллогуба изначально сблизило и то, что все они были выпускниками Александровского училища. (Бржозовский стал последним, кто провожал Тухачевского из революционного Петрограда в Москву – в новую жизнь. С остальными своими приятелями по полку он после Первой мировой встретился в Гражданскую, с некоторыми из них продолжил контакты и в 1920-е годы, сохранив юношескую привязанность.)

Второй старейший полк гвардейской пехоты, Семеновский, формально считался равноценным Преображенскому, однако по составу офицеров, по их родовитости, по их связям при дворе все-таки уступал своему «полку-близнецу». Но поступление М. Тухачевского как первого по баллам выпускника-алексан-дровца в лейб-гвардии Семеновский полк не могло быть обеспечено лишь уровнем успеваемости. Вновь направленные в гвардейские полки выпускники военных училищ проходили еще фильтрацию через офицерские собрания самих полков, где весьма требовательно относились к происхождению, социальным характеристикам кандидата и его ближайшего окружения. Претенденту надлежало также обладать безупречными политическими взглядами, мировоззрением, ничем в этом отношении не запятнанной репутацией. Важную роль (порой даже решающую) играла принадлежность кандидата к старой «полковой фамилии». В этом отношении выходец из «семеновской фамилии» М. Тухачевский оказался в полку «своим». Теперь честолюбие и тщеславие его должно было быть удовлетворено. Перед ним открылась перспективная военная карьера.

Глава 2

Фронт и плен: Революция как предчувствие

Есть только миг между прошлым и будущим, Именно он называется жизнь.

Л. ДербеневПервая мировая война принесла в историческую антропологию понятие «потерянное поколение». Небывалая жестокость «ненужной войны» корежила психику даже победителей. Со сдержанной горечью, очень по-мужски, рассказал об этом писатель, чью молодость также перечеркнула война, – Эрих-Мария Ремарк. «Фронт представляется мне зловещим водоворотом, – размышляет его герой. – Еще вдалеке от его центра, в спокойных водах уже начинаешь ощущать ту силу, с которой он всасывает тебя в свою воронку, медленно, неотвратимо, почти полностью парализуя всякое сопротивление»1. Фронт – национальное унижение – паралич морали. Эта рожденная войной социологическая парадигма деформировала поколение тогдашних 20-летних, лишив нравственного иммунитета и тем самым обусловив неизбежность революционных катаклизмов…

Война усугубила назревшие в российской армии противоречия и проблемы. Вошедшая в социально-политический кризис Россия, хоть и располагала достаточно большой армией, имевшей крепкие традиции, оказалась не в состоянии «планировать ход войны». В первые месяцы боевой дух держался на сублимированном национальном чувстве. Характеризуя народные настроения в 1914 году, граф Н.Н. Головин писал: «Первым стимулом, толкавшим все слои населения России на бранный подвиг, являлось сознание, что Германия сама напала на нас… Угроза Германии разбудила в народе социальный инстинкт самосохранения»2. И солдаты, и офицерство переживали высочайший патриотический подъем: накануне августа 1914 года 96 % подлежащих призыву явились на мобилизационные приемные комиссии3. Увы, уже полгода спустя апатия и разочарование, усугублявшиеся очевидной невнятностью политических причин затягивавшейся бойни, практически полностью заглушили чувство патриотизма. Предложить армии что-либо духоподъемное правительству, терзаемому интригами и властебоязнью, оказалось сложнее, чем снабдить окопы необходимым оружием.

Коалиционная стратегия Антанты была выстроена таким образом, что Россия в самые острые периоды войны играла ключевую роль в поражении Германского блока. Это предопределило результаты Первой мировой войны к 1917 году. Выпавшие на долю русской армии испытания требовали от ее личного состава, прежде всего от солдат и младших офицеров, находившихся в гуще боевых действий, в окопах, не только верности долгу и присяге, но и безупречной спаянности и дисциплины. Правительство рассчитывало компенсировать выносливостью и вымуштрованностью солдат русской армии недостаточное материально-техническое оснащение войск, уравновесить силы, противопоставив экономически более развитому противнику людскую массу. Это почти демонстративное нежелание тратиться на вооружение армии, варварское отношение к человеческой жизни стало на многие десятилетия «метой» боевого армейского строительства России.

«Огромные жертвы, плохое снабжение вооружением, неудачи на фронте, особенно в ходе кампании 1915 года, серьезно отразились на моральном состоянии армии и всей страны, вызвав политический кризис. Как на фронте, так и в тылу у многих закрадывалось сомнение в конечном успехе в войне. Брожение докатилось до глубокого тыла»4.