Полная версия

Михаил Тухачевский. Портрет на фоне эпохи

Юлия Кантор

Михаил Тухачевский. Портрет на фоне эпохи

АФК «СИСТЕМА»

совместно с Российским государственным архивом социально-политической истории

представляют

Страницы советской истории. Вожди

Издание рекомендовано к печати Ученым советом СПбИИ РАН

Рецензенты:

В.С. Мильбах, д.и.н., проф. Михайловской артиллерийской академии, полковник запаса;

В.И. Мусаев, д.и.н., в.н.с. СПбИИ РАН

Научный консультант серии «Страницы советской истории»

А.К. Сорокин

Автор благодарит за содействие:

Директора Государственного архива Омской области Л.А. Чекалину, директора Омского историко-краеведческого музея П.П. Вибе, зам. директора Пензенского государственного краеведческого музея С.А. Никушкина, зам. директора Государственного музея политической истории России Е.К. Костюшеву, старшего научного сотрудника Выборгского объединенного музея-заповедника Ю.И. Мошник, редактора Д.В. Полянскую, сотрудников архива УФСБ по СПб и ЛО.

© Кантор Ю.З., 2021

© Фонд поддержки социальных исследований, 2021

© Государственный музей политической истории России, иллюстрации, 2021

© Государственный Эрмитаж, иллюстрации, 2021

© Государственный исторический архив Омской области иллюстрации, 2021

© Омский государственный историко-краеведческий музей, иллюстрации, 2021

© Российский государственный архив социально-политической истории, иллюстрации, 2021

© Российский государственный военно-исторический архив, иллюстрации, 2021

© Политическая энциклопедия, 2021

К читателю

Михаил Тухачевский – «красный Наполеон» или верный «винтик» большевистской системы, карьерист-выскочка или дальновидный стратег, выдающийся полководец или беспощадный пропагандист, жертва чудовищной политической интриги или преступник-заговорщик? О нем практически не осталось бесстрастных воспоминаний. Мемуаристы его либо боготворят, либо ненавидят. Подлинных архивных материалов о нем опубликован минимум, зато огромно количество популярных монографий и статей, в которых «тонут» немногочисленные серьезные научные исследования. Из-за явного дефицита информации, базирующейся на документальных первоисточниках, имя Тухачевского окрашивается то в самые мрачные, то в сусально-светлые тона. Одни биографы, «выхватывая» отдельные фрагменты его жизни, видят в нем палача, потопившего в крови Кронштадтский мятеж и задушившего крестьянское восстание на Тамбовщине, другие – сверхуспешного полководца Гражданской войны и дальновидного теоретика-милитариста.

Штампы корректируются политическим контекстом или, в худшем и нередком случае, – политической конъюнктурой. Недостаток документального материала о Тухачевском десятилетиями «компенсировался» избыточностью надстройки из домыслов. Послереволюционная апологетика в его отношении сменилась в конце 1930-х приговором (в прямом и переносном смысле) и глухим замалчиванием. Потом, после реабилитации, возникли «канонические» биографические очерки о Тухачевском – «солдате революции». В 80-е годы XX века, наконец, появилась возможность изучать историю по первоисточникам – но поток документальных публикаций, посвященных недавнему прошлому, оказался сколь бурным, столь же и кратковременным. Инфантильная эйфория постсоветского раскрепощения прошла, породив смутную неудовлетворенность и горьковатую социальную рефлексию. И документальность вскоре снова уступила место политизированности.

Между тем уникальные, во многом ранее неизвестные, архивные документы из российских и зарубежных хранилищ дают возможность не только проследить общий вектор его биографии, но погрузиться в значимые, колоритные детали, позволяющие рассмотреть личность, увидеть характер и – судьбу. Тухачевский одержал множество запомнившихся побед – и потерпел только одно поражение, польское. Время меняло акценты, предъявив за победы счет едва ли не больший, нежели за поражение. В его судьбе просматриваются странные параллели, как бы неслучайные совпадения. Он, красиво воевавший в 1914-м, был взят в плен в Польше – под Ломжей, где погиб его прадед, герой войны 1812 года. Этот плен «сломал» его ратный путь в Первой мировой и во многом предопределил дорогу в революцию. Юнкером Александровского училища он мечтал продолжить семейную традицию – служить, как и его предки, в Семеновском полку. Мечта сбылась. Подпоручик Тухачевский страстно желал попасть в Генеральный штаб – в Петербург. Через 10 лет после Октябрьского переворота он действительно занял кабинет в здании Главного штаба – как командующий Ленинградским военным округом. И на его глазах арестовывали офицеров-семеновцев, хранивших знамя полка. В книге впервые публикуются материалы «Семеновского дела». Первая зарубежная страна, куда он попал, – Германия. Он был там пленником, и восприятие Германии как врага навсегда сохранилось в нем, пусть и смикшированное необходимостью вынужденного военного партнерства в конце 1920-х. Документы из немецких архивов, использованные в книге, проливают свет и на эту, «затененную», страницу биографии. Германия 1930-х – государство, постаравшееся извлечь максимальную выгоду из «дела Тухачевского» и приложившее руку к его фабрикации… Бежав из плена, Тухачевский очутился во Франции, и воспитанное дворянской средой и литературой представление об этой стране как о вечной цитадели революционного свободолюбия усилило его радость от долгожданного и так трудно добытого освобождения. 20 лет спустя Франция стала местом последней зарубежной командировки Тухачевского. Тогда он, уже маршал Советского Союза, встретился со своими друзьями по плену, также сделавшими военную карьеру. Встретился, чтобы вести переговоры об антигитлеровской коалиции. (Уже в 1960-е годы президент Шарль де Голль, близко общавшийся с Тухачевским еще в немецком плену, посещая СССР, пытался встретиться с вернувшимися из лагерей родственниками Тухачевского, но ему в этом отказали…) Победа над белочехами в Самаре и разгон самарского Комитета членов Учредительного собрания (Комуча) – первый взлет Тухачевского-полководца. Из Самары началось его восхождение к вершинам советской военной карьеры. Архивные материалы, сохранившие энергетику того драматического времени, легли в основу глав, посвященных Гражданской войне и роли Тухачевского в ключевых ее сражениях. Самара же (в советское время – Куйбышев) – последняя точка этой карьеры: незадолго до ареста Тухачевского сослали туда – командовать Приволжским военным округом… Между этими вехами – жизнь.

Он побеждал – и оказался проигравшим, а побежденные им воспринимаются ныне как выигравшие. История в XXI веке опять предложила причудливый сюжет. Генерала Деникина перезахоронили в России: его прах, привезенный из США, покоится на кладбище Донского монастыря. Рядом с поросшей быльем ямой, где зарыты, не погребены даже, останки расстрелянных по «Делу военных». Надгробный памятник Деникину появился во многом потому, что командарм Тухачевский дал белому генералу возможность остаться в истории побежденным и по этой причине в социальной мифологии – незапятнанным. Тот и другой с равной искренностью и столь же равной жестокостью боролись за Россию…

Тухачевский любил и отлично знал литературу и музыку. Образность мышления проступает даже в жестоких текстах его приказов. Он умел наслаждаться «горьким привкусом цветущей сирени» и размышлять о применении газов против крестьян. Его войска брали в заложники не только вооруженных мужчин, но беременных женщин и малолетних детей. Во имя призрака светлого будущего он утверждал кровавое настоящее. Будущее захлебнулось кровью, и теперь заложником Системы стал он сам, а затем – его близкие.

Тухачевский не исключение из правила – сотни царских офицеров в чине от поручика до генерала перешли на сторону большевиков до объявленной ими насильственной мобилизации. Но он не являлся и «типичным представителем» коммуниста-фанатика. Сын дворянина, чей род ведет начало из XV века, и крестьянки, он лавировал во времени и нередко шел напролом. Он порой казался гибким до приспособленчества, но легко мог нарушить любые субординационные препоны – если чувствовал за собой силу. Тухачевский – воинствующий атеист, и он же – фаталист, внимательно прислушивавшийся к голосу судьбы и, вероятно, расслышавший его как в 1917-м, так и в 1937-м.

Он не был банальным карьеристом: пришел к большевикам раньше, чем многие – да и они сами – убедились в долговечности собственного пребывания у власти. Тухачевского нельзя отнести к представителям плебса, позволявшим манипулировать собой, он сам являлся талантливым манипулятором. Иначе не стал бы столь успешным полководцем, которому пришлось сначала бороться с тотальной анархией одетого в шинели красного пролетариата и только потом – с белыми. Он, размышлявший об «экспорте мировой революции», раньше других «разглядел» опасность Гитлера для России и методично, концептуально пытался противостоять ей. Потом наступил 1937-й, как бы «перевесивший» все… Материалы дела «О военно-фашистском заговоре в РККА», ставшие основой для соответствующей главы книги, – дают возможность «глубокого погружения» в катастрофическую реальность Большого террора.

Цель книги «Михаил Тухачевский. Портрет на фоне эпохи» – не только ввести неизвестные ранее документы в сугубо научный оборот, но и сделать их открытыми для широкого информационного пространства. Эта монография о М.Н. Тухачевском основана на подлинных архивных материалах, «обрамленных» мемуарами и фактами социокультурной реальности. Они интересны тем, кому небезразлична история нашей страны, а значит, и ее будущее.

Судьба М.Н. Тухачевского – «образец» того, как поступки, совершаемые из чувства патриотизма (а тем более прикрываемые им), способны привести к катастрофе – личной и социальной. Его насыщенная, полная противоречий жизнь – путь к кажущейся великой цели, путь, ставший тупиком, в который приводят малые внутренние компромиссы. Его личность – «индикатор» невозможности сохранить недеформированным собственное «я», играя по правилам тоталитарной Системы. Его судьба – пример того, как, будучи убежденным строителем Системы, зачатой и взращенной на крови, невозможно «увернуться» от ее смертельного маховика. Его яркая и противоречивая биография с трагическим финалом – информация к размышлению о прошедшем, но так до конца и не отрефлексированном времени.

Михаил Николаевич Тухачевский

Основные даты жизни и деятельности

16 февраля 1893 года в имении Александровское Смоленской губернии в семье потомственного дворянина Николая Николаевича Тухачевского и его жены, крестьянки по происхождению Мавры Петровны, родился сын Михаил.

1904–1909 – учеба в 1-й Пензенской гимназии.

1909–1912 – учеба в Московском Императрицы Екатерины II кадетском корпусе.

1912–1914 – учеба в Александровском военном училище. Окончил его в первой тройке по успеваемости и был направлен для прохождения службы в лейб-гвардии Семеновский полк.

1914, осень – 1915, 19 февраля – участие в Первой мировой войне. 19 февраля у деревни Пясечно под Ломжей его рота была окружена, он сам взят в плен. За полгода участия в боевых действиях награжден шестью орденами.

1915–1917, осень – пребывание в германском плену, из которого неоднократно пытался бежать, пятая попытка оказалась удачной.

1918 – вступление в РКП (б), работа в Военном отделе ЦИК, руководство и непосредственное участие в формировании 1-й армии РККА.

1918–1920 – в звании командарма участвовал в крупнейших успешных военных операциях Красной армии против белогвардейских формирований Колчака, Деникина, Краснова и т. д. За победу «над колчаковщиной» награжден Почетным оружием.

1920 – участие в качестве командующего Западным фронтом в польской кампании РККА, закончившейся крахом.

1921 – женитьба на Нине Евгеньевне Гриневич, дочери полковника царской армии.

1921 – руководство подавлением восстания моряков Кронштадта (март) и крестьянского восстания в Тамбовской губернии (май – июль).

1922 – рождение дочери Светланы.

1922–1934, лето – курирование различных направлений секретного военного сотрудничества СССР и Германии.

1922, январь – 1924, март – командующий Западным фронтом.

1925, ноябрь – после смерти Фрунзе становится начальником Штаба РККА.

1926–1928 – заместитель наркома по военным и морским делам.

1928, май – 1931, июнь – командующий Ленинградским военным округом.

1931 – назначен начальником вооружений РККА.

1934, 15 марта – назначен заместителем наркома обороны.

1935, ноябрь – Тухачевскому присвоено высшее воинское звание – Маршал Советского Союза.

1937, 10 мая – снят с должности замнаркома обороны и назначен командующим Приволжским военным округом.

1937, 22 мая – арестован в Куйбышеве и отправлен в Москву.

1937, 12 июня – расстрелян по приговору Военной коллегии Верховного суда как участник «военно-фашистского заговора в РККА». Дочь, вдова, мать, сестры и брат маршала репрессированы (вдова и брат расстреляны, мать и сестра Софья умерли в ссылке, сестры Мария, Елизавета и Ольга получили сроки в ГУЛАГе, дочь Светлана, оказавшаяся в 1937 г. в детдоме, по достижении совершеннолетия также отправлена в ГУЛАГ).

1957, январь – реабилитирован (родственники – также).

Глава I

Певаты: Воспитание чувств

Все мы родом из детства.

А. де Сент-ЭкзюпериРубеж XIX и XX столетий принес России тревожное предчувствие будущего. Осыпался старый привычный уклад, до фатальных потрясений оставалась четверть столетия, но время прежней «незыблемости основ» явственно уходило в прошлое. Сломы эпох неизбежно рождают поколение, часть представителей которого, хоть и воспитанная прежними этикой и традицией, стремится навсегда порвать с ними, порой даже – взорвать их. Воплощением такого архетипа стал Михаил Николаевич Тухачевский, родившийся 3(16) февраля 1893 года.

Род Тухачевских берет свое начало от графа Идриса (Индриса), выходца из Священной Римской империи, поступившего в 1151 году на службу к великому князю Киевскому Мстиславу Владимировичу. Потомки графа верно служили русским князьям и царскому престолу. В XV веке при Василии II Темном отличился представитель седьмого поколения Богдан Григорьевич, за что был пожалован селами Скорино и Тухачев Серпейского уезда, а также волостью Тухачевской (станом) с деревнями в Московском уезде и прозван Тухачевским1. Согласно поколенной росписи, этот род находится в родстве с Голенищевыми-Кутузовыми и, соответственно, с Хитрово, Толстыми, Сумароковыми, Киреевскими.

К концу XIX века разветвленный и богатый когда-то род оскудел: пышное генеалогическое древо зачахло, оставив одну ветвь. Последним носителем фамилии, имевшим потомство, в то время был Николай Николаевич Тухачевский. Он женился уже в зрелом возрасте и совершил «громкий» мезальянс: потомственный дворянин сочетался браком с крестьянкой! Формально этот шаг уже не нарушал правовых норм Российской империи конца XIX века, однако резко, как и лет сто-двести назад, диссонировал с нормами и традициями дворянско-аристократической этики. Дитя наследника аристократического рода, имевшего «римские корни», и простолюдинки (дочери недавнего крепостного) Михаил Тухачевский подсознательно ощущал двойственность, «ущербность» своего происхождения.

Старожил поместья Тухачевских А.П. Косолапов рассказывал: «Жил в ту пору в нашем селе… бедный мужик. Звали его Петр Прохорович Милехов. И вот у него, у этого бедного мужика, было пять дочерей, и… все они были красавицы… Ну а Мавра, так и говорить нечего – красавица: что ростом, что статностью, что лицом… Работала она у Тухачевских в имении, и Николай Николаевич полюбил ее. Бывало, стоит, смотрит на Мавру и все улыбается… Конечно, старше ее годами, а так сам по себе ничего – рослый, чернявый, только глаза были какие-то утомленные. Софья Валентиновна понимала, что ее Коленька влюбился в Маврушу…»2

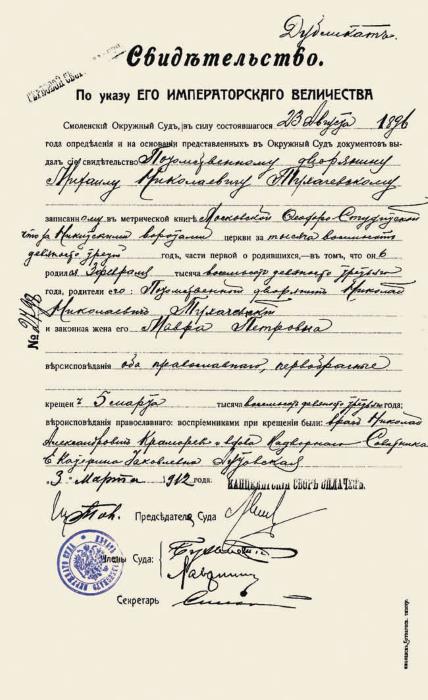

Идиллическая картина внесословного брака по любви несколько размывается документами. Сохранилось свидетельство, выданное Тухачевскому на основании определения Смоленского окружного суда: «Смоленский Окружный Суд, в силу состоявшагося 23 августа 1896 года определения и на основании представленных в Окружный Суд документов, выдал сие свидетельство… Михаилу Николаевичу Тухачевскому, записанному в метрической книге Московской Феодоро-Студитской что за Никитскими воротами церкви за тысяча восемьсот девяносто третий год, части первой о родившихся, в том, что он родился 3 февраля тысяча восемьсот девяносто третьяго года… крещен 5 марта тысяча восемьсот девяносто третьего года; вероисповедания православнаго; восприемниками при крещении были: врач Николай Александрович Крамарев и вдова надворнаго советника Екатерина Яковлевна Аутовская»3. То есть только в 1896 году (через три года после рождения) М.Н. Тухачевский получил свидетельство о рождении, причем – в силу судебного определения. Наиболее вероятной причиной столь позднего юридического «признания» может быть незаконнорожденность. Это предположение косвенно подтверждается и «специфичностью» восприемников при крещении: врача и надворной советницы. Если исходить из того, что родители Тухачевского обвенчались в 1896 году, то вне брака кроме Михаила родились его братья Николай (1890) и Александр (1895) и сестра Надежда (1892).

А вот документ о причислении Михаила Николаевича к роду Тухачевских:

«Смоленскаго Дворянскаго Депутатскаго Собрания Свидетельство. Дано сие из Смоленскаго Дворянскаго Депутатскаго Собрания, на основании п. 6 ст. 350 и 374 т. IX Свод. Зак. издан. 1899 г., потомственному дворянину Михаилу Николаевичу Тухачевскому, родившемуся 3-го февраля 1893 года, в том, что он, определением Смоленскаго Дворянскаго Депутатскаго собрания 1 июля 1901 года, причислен к роду отца его Николая Николаевича Тухачевского, внесенному во вторую часть родословной книги и утвержденному указом Пра-вительствующаго Сената, по Департаменту Герольдии, от 15 декабря 1886 года за № 5361. Смоленск, августа 2 дня 1901 года. Гербовый сбор уплачен»4.

Дворянские дети, родившиеся в браке, автоматически причислялись к роду родителей. Тухачевский же, как видно из свидетельства, причислен к роду отца только в 1901 году – ему исполнилось уже восемь лет. Остается только догадываться, как уязвляли его эти неурядицы. И как страдало самолюбие, порождая подсознательное стремление к «компенсации». Так в детском мироощущении Тухачевского возникла первая, неосознаваемая, но болезненная трещина. Трещина тем более глубокая, что сызмальства и всю жизнь он был нежным, любящим сыном.

На смоленской земле прошли первые годы будущего маршала. Всеми делами в имении управляла его бабушка, отец мало интересовался хозяйством. Имение Александровское, когда-то огромное и богатое, после отмены крепостного права постепенно пришло в упадок, его пришлось заложить, а через несколько лет – продать с торгов, к большой печали семьи, расстававшейся с ним как с частью собственной родовой истории. (Еще одна литературная аллюзия – чеховский «Вишневый сад».) Тухачевские перебрались в небольшое имение Софьи Валентиновны близ села Вражское Чембарского уезда Пензенской губернии. Там проводили лето во время школьных каникул, зимой жили в Пензе6.

Свидетельство о рождении М.Н. Тухачевского.

3 марта 1912. [РГВИА]

«Жизнь во Вражском была скромной… дом был одноэтажный, в несколько комнат. Самая большая комната имела по три больших окна с каждой стороны. Украшением и единственной роскошью этой комнаты были большие зеркала и два рояля – на одном, по преданию, играл сам Рубинштейн. Отец, Николай Николаевич, отлично музицировал в четыре руки с Софьей Валентиновной. Моцарт, Бетховен, Шопен были их любимыми композиторами. Из Москвы к Тухачевским приезжал гостить знаток и ценитель Скрябина, ученик Танеева Н.С. Жиляев»6. С Жиляевым, ставшим в 1930-е годы профессором Московской консерватории, М.Н. Тухачевский поддерживал дружеские отношения всю жизнь. (После расстрела маршала в 1937 году Жиляев был репрессирован.)

Михаил Николаевич с детских лет унаследовал от отца и бабушки любовь к музыке. Дети были способными музыкантами. Михаил всерьез увлекался игрой на скрипке, сохранил он это пристрастие до конца жизни. Более того, ему нравилось самому, своими руками, изготавливать этот прихотливый инструмент, по семейному преданию, он даже создал свой рецепт скрипичного лака. Александр готовился к поступлению в консерваторию, позднее он стал учеником Гольденвейзера по классу рояля, а затем выбрал виолончель. Наибольшие надежды подавал самый младший, Игорь… его считали вундеркиндом.

«Летом дети занимались домашними работами и хорошо отдыхали: устраивали свои спектакли, концерты, художественные вечера. Бабушка и отец играли на рояле, брат Александр – на виолончели, сам Миша – на скрипке. Играли в шахматы, шашки, городки. Миша увлекался астрономией, аккуратно следил за погодой, соорудив вместе с братом Николаем самодельную метеорологическую установку»7.

Он запоем читал на русском и французском языках классику и модных авторов (литературные герои, интересовавшие больше других, – Андрей Болконский и Ставрогин). Вообще «книжность» – непременная составляющая дворянского быта – в семье Тухачевских культивировалась. В девятнадцати километрах от Вражского – Тарханы, имение бабушки Лермонтова, где не раз бывали Тухачевские8. Неподалеку – Ясная Поляна, куда, по семейным преданиям, Тухачевские наведывались в гости к Толстому. В уездном городе Чембаре некогда учился Белинский, в Пензе тянул служебную лямку Салтыков-Щедрин, рядом, в Наровчате, родился и провел детство Куприн. Словом, Пензенская губерния имела литературную славу. К началу XX века Пенза слыла одним из просвещенных русских городов, ее шутя называли «мордовскими Афинами». В городе были мужские и женские гимназии, художественная школа с неплохой картинной галереей, богатая библиотека имени Лермонтова, читальня имени Белинского, в создании которой принимал участие Чехов. Кстати, Пенза с 60-х годов XIX века являлась местом ссылки польских революционеров, позднее – народовольцев, а в конце века – социал-демократов. И рожденные литературой образы, питавшие отроческое воображение, смешивались с фактами повседневной жизни.

Пьесы сочиняли сами, и сами же рисовали смешные афиши. Главными действующими лицами бывали Михаил и Шура. Николай открывал и закрывал занавес, а также исполнял обязанности суфлера. Игорь играл на рояле. «Находясь в имении, время мы обычно проводили так: много занимались спортом – борьба, поднятие тяжестей, где Миша, которому было около 14 лет, легко проделывал упражнения с пудовой гирей, которыми нас думал удивить их кучер – здоровенный мужчина лет 40, купание в пруду и бои на воде (вплавь)… Мы, гимназисты, занимались постановкой пьес на сцене. Например, рассказы Чехова “Хирургия”, где Миша играл фельдшера, “Канитель”, в которой он исполнял роль дьячка. Но наиболее длительный интерес для нас представляла французская борьба. Мы устраивали свои чемпионаты. Миша выступал под именем Поддубного и равных себе по силе среди нас не имел», – вспоминал соученик Тухачевского по Пензенской гимназии В.М. Студецкий9.

Тухачевский учился в Пензенской гимназии с 1904 по 1909 год. В документах сохранились такие записи: «несмотря на свои способности, учился плохо», «прилежание – 3», «внимание – 2», «за год пропустил 127 уроков», «имел 3 взыскания за разговоры в классах»10.

Товарищ Тухачевского по гимназии В.Г. Украинский рассказывал об уроках закона Божьего:

«Иногда после елейного рассказа о чудесных исцелениях и вообще чудесах святых угодников лукаво и вместе с тем почтительно Михаил спрашивал:

– Батюшка, вы и на следующем уроке будете рассказывать нам сказки?

Священник возмущался и удалял Мишу из класса»11.

В дневниках гимназистов на последней странице печаталось «свидетельство», его заполнял священник в дни Великого поста; он подтверждал подписью и печатью, что гимназист был на исповеди и причащался. Но неожиданно открылось, что Михаил Тухачевский ни разу не ходил на исповедь и к причастию. Это произвело ошеломляющее впечатление. Отца вызвали к директору. Мальчика с трудом уговорили исповедаться и причаститься…

Родители забрали Мишу из гимназии по собственному желанию, согласно их письменному заявлению. Свидетельство об окончании 4 классов 1-й Пензенской мужской гимназии, выданное «бывшему ученику Тухачевскому Михаилу, сыну дворянина, выбывшему по переходе в пятый класс по прошению родителей», выглядит колоритно: по всем предметам – «тройки», и лишь по французскому языку – «отлично»12. В 1909 году Тухачевские переехали в Москву. Здесь старшая из сестер Надя, закончившая гимназию и имевшая право «получить от министерства народного просвещения свидетельство на звание учительницы начальных училищ и заниматься обучением на дому»13, давала уроки – семья была стеснена в средствах. Братья поступили в разные учебные заведения, причем Миша – в 10-ю Московскую гимназию. Будучи потомственным дворянином, Тухачевский имел право после окончания гимназии поступить в закрытое военно-учебное заведение, готовившее к офицерской службе14.