Полная версия

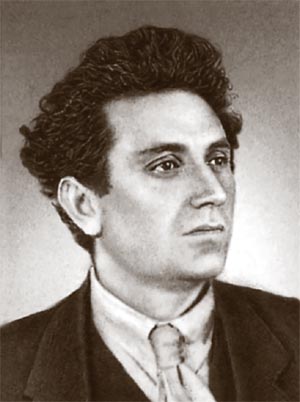

Вячеслав Молотов. От революции до Перестройки.

Даже Гордума тоже не хотела становиться на сторону полностью растерявшего популярность Временного правительства. Предложенная эсерами резолюция Думы протестовала против вооруженного выступления большевиков, но призывала граждан сплотиться не вокруг Временного правительства, а вокруг нее самой «как полномочного представительного органа»[129]. Был создан Комитет общественной безопасности (КОБ) во главе с городским головой Г. Шрейдером, который пытался взять на себя посреднические функции. КОБ направил своих комиссаров в воинские части, но повторить успех ВРК им не удалось. Тогда Шрейдер направился в Петросовет, где ему предстояло иметь дело с Молотовым.

В ночь на 25 октября ЦК большевиков уже намечал состав нового правительства. Совет народных комиссаров должен был возглавить Ленин, Троцкий – получить пост наркома иностранных дел, Луначарский – просвещения, Сталин – национальностей. Шляпников станет наркомом труда. Молотову портфеля не нашлось.

В целом, состав правительства выглядел несерьезно, самым временным из всех временных: ни опыта управления, ни авторитета у некоторых новых министров. Особенно смелым выглядело преобразование Военного министерства, которое возглавила коллегия в составе В. Антонова-Овсеенко, прапорщика Н. Крыленко и матроса П. Дыбенко. Однако именно это решение оказалось самым сильным. Оно показало армии: новая власть – солдатская, она готовится не воевать, а мира искать.

Утром ВРК выпустил написанное Лениным воззвание ВРК «К гражданам России!»: «Временное правительство низложено. Государственная власть перешла в руки органа Петроградского Совета рабочих и солдатских депутатов – Военно-революционного комитета, стоящего во главе петроградского пролетариата и гарнизона»[130].

Днем на заседании Петросовета Троцкий торжественно заявил о ликвидации Временного правительства (хотя оно все еще ждало помощи в Зимнем дворце). Впервые после многомесячного перерыва на трибуне появился Ленин и произнес свою знаменитую фразу: «Рабочая и крестьянская революция, о необходимости которой все время говорили большевики, свершилась». Молотов вспоминал, что во время выступления Ленина находился на сцене: «Мне до сих пор почему-то запомнилось, в голове сидит, даже представляю натурально, как Ленин провозглашает Советскую власть. Я был позади трибуны, наверху, там, где президиум находился. Ленин выступает на трибуне, тут президиум, я вот здесь сбоку. И мне почему-то помнится, что Ленин, обращаясь к аудитории, к залу стоял, и одна нога у него была приподнята – имел он такую привычку, когда выступал, – и видна была подошва, я заметил, что она протерта. Форма дырки даже отпечаталась в голове (рисует протертую подошву ботинка Ленина). Вот примерно такая штука протертая. Но есть там вторая стелька. Вторая стелька еще сохранилась, а нижняя подметка протерта. Даже форму подошвы запомнил…»[131]

В 6 часов вечера Зимний был окружен, и в 7 часов была предпринята его фронтальная атака – довольно беспорядочная. Обороняющиеся открыли огонь из пулеметов, и атакующие цепи залегли. В 21:40 был произведен холостой выстрел из орудия крейсера «Аврора», который произвел впечатление, но к падению Зимнего не привел.

Теперь большевикам предстояло убедить съезд Советов рабочих и солдатских депутатов принять власть и одобрить создание нового правительства. На открытие съезда прибыло не менее 739 делегатов (с заявленной нормой представительства 25 тысяч человек на делегата), из которых большевиков было только 338. Эсеров насчитывалось 211, в том числе 127 левых, 69 меньшевиков, из них 42 левых[132]. Эта конфигурация давала преимущество правым большевикам, левым эсерам и левым меньшевикам, которые оказывались в центре политического спектра съезда.

II съезд Советов рабочих и солдатских депутатов открылся в 22:45. Можно было начать и раньше, но меньшевики и эсеры все еще ожесточенно спорили о том, как относиться к большевистскому перевороту. За окнами слышался грохот орудий Петропавловки, которая била по Зимнему, где находились министры, в том числе члены партий меньшевиков и эсеров. Представители этих партий выступали с трибуны съезда, обличая узурпаторов-большевиков. Большевики соглашались на прекращение огня, но при одном условии – капитуляции Зимнего.

Туда направили посредническую миссию городского головы Г. Шрейдера. Молотову поручили его сопровождать в качестве члена ВРК. Что же – хоть такое дело. Довольно Вячеславу Михайловичу быть свидетелем великих событий – нужно и посодействовать победе – довести посредника до «осиного гнезда» контрреволюции. А вдруг он уговорит своих товарищей сдаться без кровопролития. Во дворе Смольного они уселись в автомобиль городского головы и поехали к Дворцовой площади, благодаря мандату Молотова преодолевая патрули ВРК.

Доехать удалось до Мойки, за которой находилась уже территория, контролируемая защитниками Зимнего дворца. Шрейдер попытался пройти во дворец, но из-за перестрелки вернулся, после чего около полуночи они с Молотовым отправились в Городскую думу. Молотов по телефону сообщил в ВРК о неудаче миссии Шрейдера[133] и направился в Смольный. А в 2:04 26 октября был взят Зимний.

Каменев торжественно объявил о взятии Зимнего дворца съезду. В завершение заседания утром 26 октября было принято написанное Лениным и оглашенное Луначарским обращение съезда «К рабочим, солдатам и крестьянам!» В нем сообщалось, что Временное правительство низложено, власть переходит к съезду Советов рабочих и солдатских депутатов, а на местах – к Советам, что новая советская власть доведет страну до созыва Учредительного собрания, проведя также назревшие преобразования и меры: демократический мир всем народам; безвозмездную передачу помещичьих, удельных и монастырских земель в распоряжение крестьянских комитетов; рабочий контроль над производством; обеспечение всем нациям, населяющим Россию, подлинного права на самоопределение.

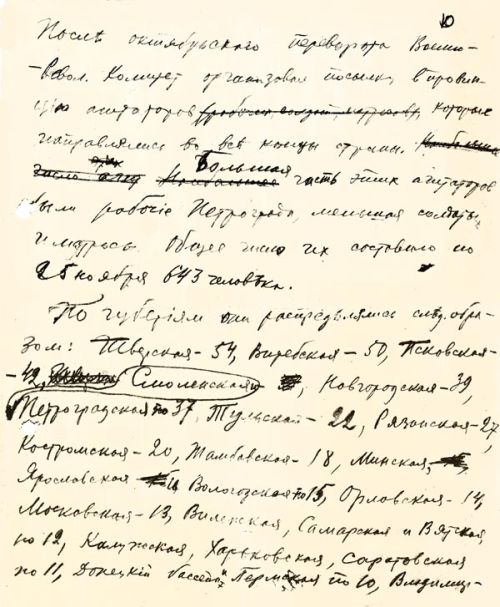

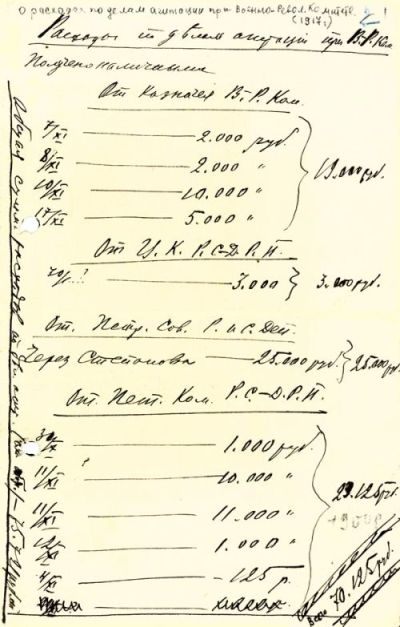

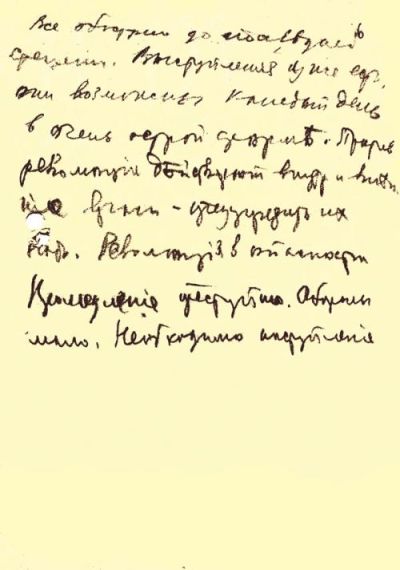

Справка о работе агитаторов Военно-революционного комитета. 1917. [РГАСПИ. Ф. 82. Оп. 2. Д. 6. Л. 10–11]

Большевики продемонстрировали, что не собираются тянуть с выполнением своих обещаний. Подготовленные Лениным «Декрет о мире» и «Декрет о земле» были приняты вечером того же дня на втором заседании съезда. До созыва Учредительного собрания страной должны были управлять Всероссийский центральный исполнительный комитет (ВЦИК) и Совет народных комиссаров во главе с Лениным, подотчетный съезду и ВЦИКу[134]. В состав ВЦИКа вошли 62 большевика, 29 левых эсеров, 6 социал-демократов-интернационалистов, 3 украинских социалиста и 1 эсер-максималист – всего 101 человек. Председателем ВЦИК стал Каменев. Таким образом, советская власть была установлена.

Передавая ощущение тех дней, Молотов вспоминал: «основное, что мы чувствовали, – что сделали большое важное дело»[135]. Впрочем, сам он в те горячие часы самостоятельной роли не играл и в ожидании новых заданий вместе с И. Бакаевым тренировался в стрельбе из пистолета в одном из залов Смольного[136]. Но совсем скоро он полностью окунется в водоворот событий. Вслед за установлением военного контроля над Петроградом большевикам предстояло утвердить советскую власть на местах.

6. Вхождение во власть

Как рассказывал Молотов, «в Военно-революционный комитет приходило бесчисленное количество делегаций от армий, от рабочих, от служащих, от различных политических партий, общественных групп и учреждений, от иностранных миссий и т. п.»[137]. В качестве главы агитационного отдела ВРК Молотов взял на себя работу с ними, снабжение их печатными материалами съезда. Через 60 лет он так вспоминал об этом: «Тогда рабочие, молодцы, питерские рабочие приходили в ВРК: „Я поеду в свою Калужскую губернию, что мне сказать? Где литературу взять?“ Надо было с ними побеседовать, на вопросы ответить, дать литературу»[138].

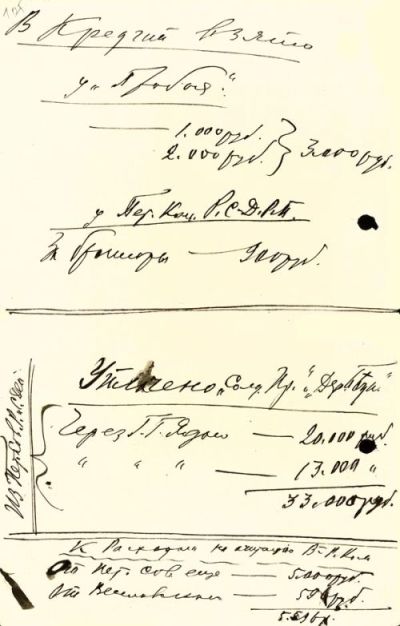

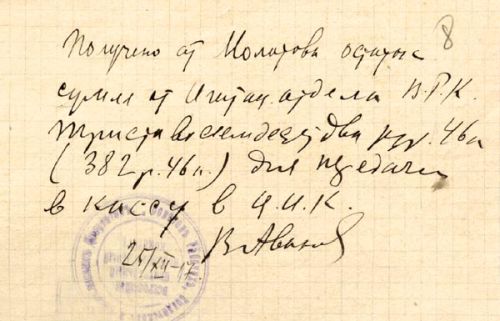

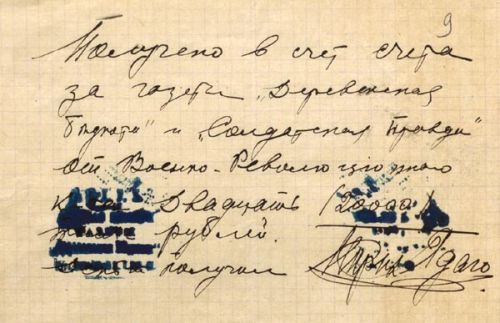

Записки В. М. Молотова о расходах по делам агитации при Военно-революционном комитете. 1917. [РГАСПИ. Ф. 82. Оп. 2. Д. 6. Л. 1–5, 8–9]

Проинструктированные и нагруженные листовками, посланники агитотдела ВРК разъезжались в регионы с благой вестью о победе советской власти и о ее решениях. Это было также и продолжением предвыборной агитации большевиков. Ведь впереди были выборы в Учредительное собрание. Эффективность такой агитации неизвестна – ведь люди были случайными. Но даже если некоторые использовали такую командировку для поездки домой, и просто выкидывали литературу, то другие все же приносили пользу. Всего Молотов отправил в провинцию 643 посланника, в том числе в Петроградскую, Новгородскую, Псковскую, Рязанскую, Костромскую, Тамбовскую, Московскую, Орловскую, Вологодскую, Витебскую, Смоленскую, Тульскую, Тверскую губернии[139]. Контакты продолжились с 68 из них.

Во главе агитационного отдела ВРК Молотов занялся не только организацией советской пропаганды, но и пресечением антисоветской. Большевики сразу же продемонстрировали, что церемониться с несогласными не намерены. Уже на второй день после переворота Совнарком принял декрет о печати, позволивший закрывать «контрреволюционные» газеты под предлогом открытого сопротивления и неповиновения правительству, клеветы и призывов уголовного характера. В тот же день Петроградский ВРК ликвидировал 20 газет[140]. Лично Молотов направился в известную эсеровскую «Крестьянскую газету». Дело было несложное – взял отряд красногвардейцев, выгнал сотрудников из редакции и опечатал помещение. Конкретных претензий не предъявляли. Правила и полномочия трактовались весьма произвольно. Рыская с отрядом по Петрограду, Молотов заодно накрыл штаб саботажников, как большевики называли бастующих служащих[141].

Захват власти большевиками воспринимался сторонниками социалистов и более правых партий как акт произвола. Служащие, в большинстве своем поддерживавшие эти политические силы, решили бастовать. Власть в министерствах по мысли забастовщиков могла перейти только к министрам, преемственным Временному правительству либо входящим в широкий многопартийный кабинет. Если таковой не возникнет в ближайшее время – тоже не беда. Ведь скоро законное правительство будет создано Учредительным собранием. Большевики окрестили забастовку служащих «саботажем». Она создала серьезные трудности для новой власти, но к концу 1917 года выдохлась.

Только что возникшая власть не признавалась многими регионами (от Украины до Закавказья), социальными группами (оттуда и саботаж) и политическими силами, что могло привести к гражданской войне. Примирить враждующие левые силы и создать власть на более широкой почве стремились лидеры Всероссийского исполкома железнодорожного профсоюза (Викжель). Под угрозой всеобщей стачки он заставил 29 октября сесть за стол переговоров представителей большевиков и социалистических партий.

Поскольку Ленин и Троцкий были заняты в Совнаркоме, 29 октября ЦК проголосовал за участие в совещании при Викжеле без них. Члены ЦК сочли возможным расширить состав правительства за счет представителей социалистических партий при условии продолжения политики II съезда Советов, признания уже принятых декретов. Будущее правительство должно быть ответственно перед ВЦИК, который пополнится представителями ушедших со съезда организаций, Викжеля и других профсоюзов. При этом признавалось право взаимного отвода кандидатур[142], что практически исключало вхождение Ленина и Троцкого в будущее правительство.

Когда Зиновьев пришел на заседание Петербургского комитета и доложил там о плане переговоров, Молотов подвоха не учуял: «Я согласен с товарищем Зиновьевым, то есть не против соглашения, если будет осуществлена пролетарская программа»[143]. Однако эсеры и меньшевики требовали бо́льших уступок – и по программе, и по составу правительства, и по конструкции органа власти (дополненного ВЦИК), перед которым правительство будет отвечать до Учредительного собрания.

Григорий Евсеевич Зиновьев. 1910-е. [Из открытых источников]

Выходило так, что правительство возглавит Чернов, а от большевиков в него войдут не Ленин и Троцкий, а Рыков и Луначарский[144]. Это было уже далеко от условий, за которые ЦК большевиков проголосовал 29 октября.

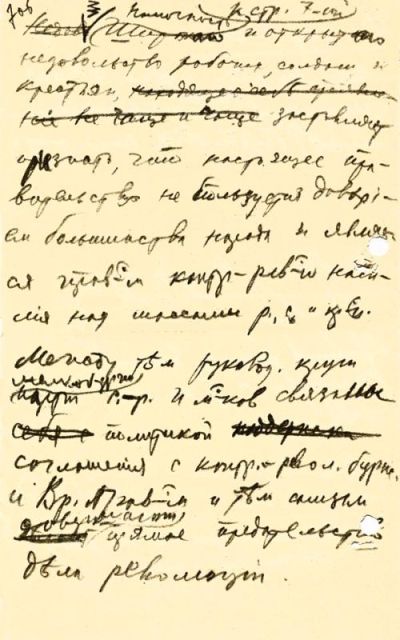

Ленин был до крайности возмущен уступчивостью Каменева и на Петербургском комитете партии 1 ноября заявил: «Нам бы еще стали предлагать соглашение с Румчеродом, с Викжелем и пр. Это торгашество. Может быть еще с генералом Калединым?»[145] Переговоры он предложил прервать и заговорил об аресте членов Викжеля. Молотов ленинскую позицию поддержал. Прошло, однако, предложение Троцкого переговоры продолжить, чтобы «разоблачить несостоятельность попытки создания коалиционной власти»[146]. Тем более, еще не закончились бои в Москве – мало ли что.

Решающие дебаты о соглашении развернулись 2 ноября в Центральном и Петербургском комитетах, причем позиция последнего для цекистов была крайне важна. Там действовал как раз Молотов. В своем докладе он напомнил об изначальных условиях ЦК 29 октября: «1) признание декретов о земле и мире; 2) новое правительство должно быть ответственно перед ЦИК; 3) беспощадная борьба против буржуазных контрреволюционеров – Корнилова, Керенского, Каледина. С самого начала было очевидно, что эти условия неприемлемы для большинства соглашающихся сторон. Было ясно, что с нами пойдут, может быть, левые эсеры и, может быть, меньшевики-интернационалисты… соглашение всех партий не состоялось»[147].

Записки В. М. Молотова о революции и шансах большевиков на выборах в Учредительное собрание. 1917. [РГАСПИ. Ф. 82. Оп. 2. Д. 6.Л. 6–7 об.]

По ходу заседания в президиум передали записку Ленина: «Очень прошу ПК тотчас вынести решение против соглашательства и принести в ЦК»[148]. Молотов, однако, доклад и дискуссию прерывать не стал, а в ЦК направился Бокий – с информацией о текущем обсуждении. В итоге Молотов настоял на поддержке ленинской позиции, но Ильичу вряд ли понравилась его медлительность.

Нужный аргумент Ленин все же получил, и ЦК большинством в один голос принял резолюцию, в которой объявил умеренных большевиков оппозицией (хотя еще накануне в меньшинстве был Ленин), нарушившей решения II съезда Советов и согласившейся на сдачу власти. 4 ноября Каменев, Рыков, Милютин, Зиновьев и Ногин вышли из СНК и ЦК. Шляпников, Луначарский и Теодорович были солидарны с ними, но правительство не покинули. А 9 ноября ЦК РСДРП(б) заменил Каменева Свердловым на посту председателя ВЦИК.

Несмотря на обострившийся кадровый голод, Ленин по-прежнему не брал Молотова в центральные органы власти. Но при этом его роль в ВРК заметно возросла. Занимался он в основном делами агитационного отдела, однако прежние большевистские лидеры ушли на другие государственные и военные посты, так что в ноябре Молотов уже подписывался за председателя ВРК. Сам же ВРК превращался в своего рода исполнительный аппарат при Совнаркоме, раз уж в министерствах царил саботаж. Но по мере стабилизации ситуации нужно было выстраивать нормальные, а не временные структуры управления. 29 ноября, докладывая в Петербургском комитете РСДРП(б), Молотов поднял вопрос о передаче полномочий ВРК Совнаркому и другим советским структурам[149]. ВРК был ликвидирован 5 декабря, прямым его преемником стала Всероссийская чрезвычайная комиссия по борьбе с контрреволюцией и саботажем (ВЧК). Молотов, однако, избрал другую стезю.

В конце ноября 1917 года он вошел в Президиум Петросовета, то есть стал одним из руководителей Петрограда. Из Смольного новые «отцы города» переехали в гостиницу «Астория», которую переименовали в Первый Дом Советов и превратили в штаб-квартиру столичной власти.

Среди обитателей «Астории» преобладали люди, которые умели писать воззвания (как, собственно, и Молотов), но не управлять. А большевики намеревались подчинить всю экономику государству. Где взять кадры? Специалисты-технократы пока не горят желанием сотрудничать с большевиками. Нужно найти кого-то своего. Ну, кто смелый, кто пойдет на хозяйственную работу? Молотов согласился взять это дело на себя. Почему? С одной стороны, в петроградской верхушке не было других желающих. С другой стороны, может быть вспомнился семейный опыт, первые уроки отца – приказчика. Не боги горшки обжигают. Молотов возглавил Петроградский совет народного хозяйства (СНХ, Совнархоз) – орган управления экономикой столицы и губернии. Практическим руководством он занялся впервые, но сразу обогнал отца по масштабам доверенного ему хозяйства. Управляющий экономикой столицы – это не приказчик в нолинской фирме. Теперь ему предстояло не свергать и критиковать, а строить, командовать, принуждать рабочих к труду от имени государства рабочих.

Глава III

От Смольного до Кремля кружным путем

(1918–1920)

Вячеслав сидел на палубе и смотрел, как мимо проплывают камские берега. Почти родные места, Вятская губерния. Вот он и вернулся. Нет, не на круги своя, теперь он – важная птица, рука центра в этих местах. Вспомнилось из классики: «К нам едет ревизор». Или все-таки история возвращается на круги своя – возрождается та самая чиноподобострастная Россия, в борьбе с которой он готов был голову положить десятилетие назад.

Он приедет, устроит разнос и накачку, накажет первого встречного-поперечного Ляпкина-Тяпкина, поплывет дальше, а жизненная тина затянет всплеск от его посещения, да и от революционной волны в целом.

Нет, это не должно быть так, и волны, исходящие от революционного Кремля, перевернут эту муть до самой глубины, вычистят ее всемирно. Но все-таки обидно, что он вот плывет здесь, когда в Кремле решаются ключевые вопросы современности. А ведь еще недавно он был там, где билось сердце революции. Конечно, кто-то должен быть частью кровеносной системы на ее периферии, разгонять кровь, чтобы не застаивалась. Ленину виднее, кого куда направлять. Но раз он в Петрограде неплохо себя показал и правильную позицию занимал, почему вождь решил, что Молотов лучше справится с ролью няньки его жены вдали от столицы, чем с более важными для мировой революции делами? Но, как говорят, нет худа… Может быть, Надежда Константиновна замолвит словечко, и Ленин изменит свое мнение о Молотове к лучшему?

1. Главный хозяйственник Северной столицы

Коммунистическое преобразование общества предполагало превращение экономики в единую централизованную систему, работающую по рациональному плану. Для руководства государственной промышленностью страны 2 декабря 1917 года был создан Высший Совет народного хозяйства (ВСНХ). Этот орган олицетворял социалистическую перспективу России. Просуществует он до 1932 года, когда его ликвидируют по инициативе нашего героя.

А в первые месяцы советской власти ВСНХ испытывал страшный кадровый голод. Специалисты все еще «саботировали» или выжидали. Так что государственный сектор и планирование оказалось в руках коммунистических энтузиастов. Дефицит кадров и непроработанные решения компенсировались мозговыми штурмами, которые члены президиума ВСНХ проводили в стиле «веселого анархизма». Составленные здесь проекты декретов затем проходили «фильтры» ЦК и Совнаркома[150].

Центральный Совет народного хозяйства нуждался в местных совнархозах (СНХ), и положение о них принял 23 декабря. Одним из важнейших, на тот момент столичным, предстояло руководить Молотову. Региональные СНХ должны были регулировать работу предприятий – и национализированных, и формально частных, но управляемых фабрично-заводскими комитетами (ФЗК). VI конференция ФЗК Петрограда 22–27 января предложила избирать совнархозы на конференциях ФЗК и профсоюзов. По предложению ВСНХ конференция согласилась с включением в совнархозы представителей Советов, кооперативов и предложенных ВСНХ специалистов[151]. Но и с этими поправками совнархозы планировались как органы производственной демократии, а не те бюрократические структуры, какими они стали позднее.

Перед ВСНХ и совнархозами стояли задачи общего регулирования экономики, но и управления растущим государственным сектором. Эти две задачи противостояли друг другу, потому что сектор национализированной промышленности разрастался хаотично[152].

СНХ Северного района был создан решением Петроградского совета 19 января 1918 года. Его президиум возглавил Молотов. Предполагалось, что под управление этого СНХ попадет огромная территория от Эстонии до Белого моря, но первоочередная задача состояла в том, чтобы вывести из кризиса промышленность Петрограда – одного из крупнейших экономических центров страны.

Молотов держал связь с представителями фабзавкомов и профсоюзов, из которых формировались отраслевые секции СНХ – по металлу, по текстильной деревообделочной, пищевой и другим отраслям. Работников туда избирали конференции фабзавкомов и профсоюзов. Секции подразделялись на отделы (труда, организации, снабжения и распределения, статистического учета и т. п.). Большие надежды возлагались на инициативу на местах. В начале 1918 года общее собрание рабочих Петроградского механического завода опротестовало постановление правления остановить предприятие из-за окончания военных заказов и поручило завкому перепрофилировать его. Удалось наладить на заводе ремонт автомобилей. Благодаря рабочим сохранилось и крупнейшее в России предприятие по изготовлению резиновой обуви – завод «Треугольник»[153].

Таким образом большевики при поддержке анархо-синдикалистов, сохранявших влияние в фабзавкомах, пытались заменить распадающуюся рыночную экономику совещательной, когда о поставках продукции напрямую или на организованных СНХ совещаниях договариваются представители предприятий. Еще при Временном правительстве создавались различные экономические совещания, где высказывалось немало светлых идей, но невозможно было принимать оперативные решения – слишком много времени уходило на всесторонние обсуждения. Однако до октября 1917 года совещались специалисты, которые теперь новую власть не приняли, так что большевикам оставалось надеяться на смекалку рабочих. А те, даже зная ситуацию на своем предприятии, все же редко представляли себе, какие у него хозяйственные связи.

Кроме того, Молотов и его соратники столкнулись с трудностью психологической перестройки рабочих организаций. Раньше профсоюзы и ФЗК защищали рабочих от администрации. Теперь же они сами превратились в администрацию и должны были требовать от рабочих трудиться с полной самоотдачей и терпеть все социальные невзгоды. Не у всех рабочих активистов получалось сразу превратиться в строгих менеджеров. А как заменить тех, кто продолжает стоять на стороне пролетариев, а не «пролетарской» администрации Петрограда? Заменить местных лидеров ФЗК и профсоюза трудно. Во-первых, не хватает людей, которыми заменить. Во-вторых, местные лидеры избираются самими рабочими, и «сковырнуть» их сверху трудно.

Молотов подбирал и кадры, сформулировав для себя такие критерии руководящего работника: «умение ориентироваться в политической обстановке, преданность революции и работоспособность были главными качествами, которыми партия могла руководствоваться при назначении на тот или иной ответственный пост партийного товарища»[154]. Заметим, что управленческого опыта среди этих критериев нет. Хотя задачи требовали профессиональных экономических знаний: как провести конверсию военных производств, где найти новых смежников, какими силами наладить ремонт и производство паровозов и вагонов, каким образом навести порядок на железных дорогах, как запустить производство потребительской продукции, за которую крестьянин отдаст продовольствие?

Как и следовало ожидать, «кризис-менеджмент» большевиков оказался неудачным, сделать из разнородной государственной промышленности «мотор» преодоления экономического кризиса им не удалось[155]. Даже «витрина» новой власти, столичное хозяйство, выглядело удручающе. Конечно, виноват в этом не только Молотов как руководитель областного Совнархоза. Кризис рыночной экономики начался задолго до прихода к власти большевиков, действия которых только усугубили «разруху». Вдобавок к распаду прежних хозяйственных связей продолжалась дезорганизация финансовой системы. Впрочем, большевиков это не очень печалило и даже подкрепляло их надежды на скорое торжество коммунизма, где, как известно, денег не будет. Позже Молотов вспоминал: «Серьезно говорили о том, чтобы уже в 20-х годах с деньгами покончить»[156]. А чем заменить? Ломая рыночную систему, большевики должны были срочно предложить что-то взамен. Но они продолжали спорить о грядущих формах государственного регулирования и управления до середины 1918 года, когда увенчались установлением «военного коммунизма»[157].