Полная версия

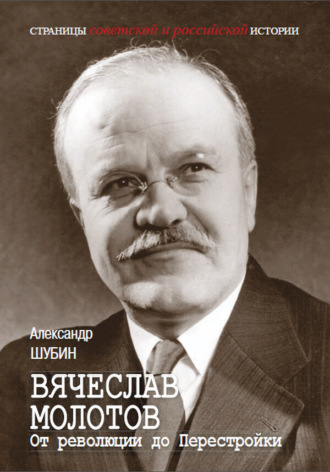

Вячеслав Молотов. От революции до Перестройки.

В годовщину «Кровавого воскресенья», 9 января 1917 года, в Петрограде, Москве и других городах России прокатилась волна забастовок и митингов. Полицейское руководство наивно полагало, что причина рабочих волнений – в подрывной деятельности Рабочей группы Центрального военно-промышленного комитета – органа, созданного для обеспечения нужд фронта. Большинство членов группы, включая ее руководителя К. Гвоздёва, было арестовано в ночь на 28 января.

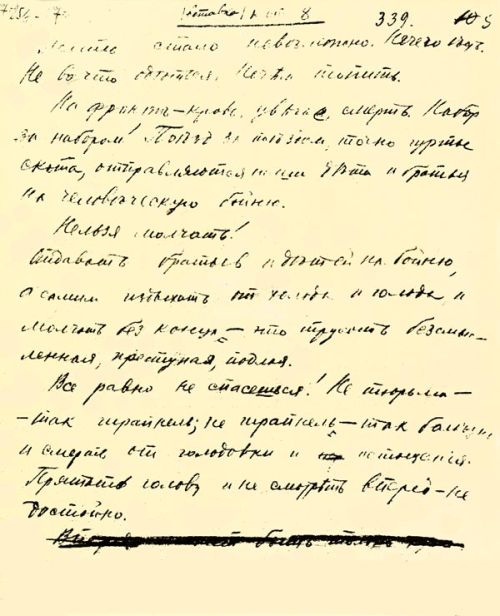

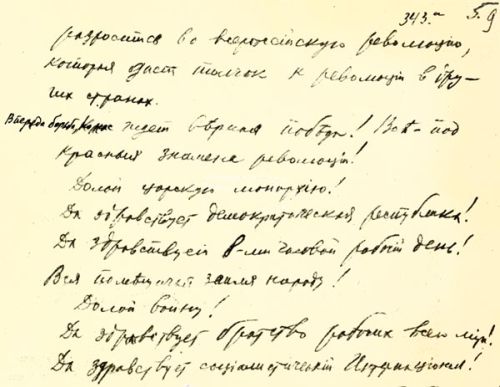

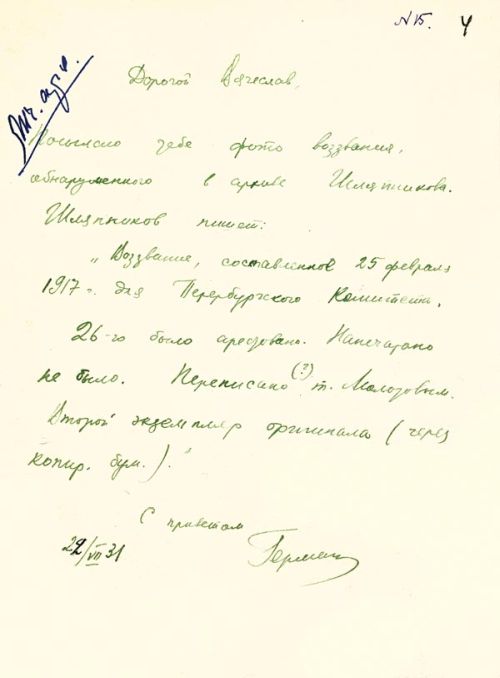

Воззвание для Петербургского комитета РСДРП(б) с призывом к свержению монархии. 25 февраля 1917. [РГАСПИ. Ф. 82. Оп. 2. Д. 1. Л. 5–9. Фотокопия. Автограф В. М. Молотова]

Записка Германа В. М. Молотову об отправке ему Воззвания для Петербургского комитета РСДРП(б) от 25 февраля 1917 года. 22 июля 1931. [РГАСПИ. Ф. 82. Оп. 2. Д. 1. Л. 4. Автограф]

Арест не остановил подготовку демонстрации на день открытия Государственной думы 14 февраля. Митингующих разогнала полиция. Зато в тот же день бастовали более 70 тысяч человек. Большевики участия в этой демонстрации не приняли. Категорически против на обсуждении в Русском бюро ЦК РСДРП(б) выступил Молотов, припомнив «Кровавое воскресенье»[72]. Опасения его не оправдались, но и в дальнейшем осторожность оставалась отличительной чертой Бюро. Даже с началом волнений 23 февраля оно сначала ничего не предпринимало: мало ли, а вдруг это тоже провокация.

Несмотря на то, что Молотов был членом Русского бюро, свою роль накануне революции он впоследствии оценивал скромно. В Бюро он попал «на безрыбье», активной работы не вел: «не все знал – где там, прячешься, уцелеть бы». Лидером Бюро был Шляпников[73].

23 февраля в Петрограде начались продовольственные волнения. С 25 февраля на улицах Петрограда обильно лилась кровь[74]. Участвовал ли Молотов в шествиях этого дня, рисковал ли попасть под пулю? Он, очевидно, был свидетелем событий, но если и шел среди демонстрантов, то недолго. Ведь он был одним из руководителей партии, которой нужно было срочно сформулировать свою позицию. Молотов засел за редактирование листовки. Документ получился длинноватым, с разных сторон критиковал самодержавие, хлестко отзывался на события момента: «Требуем хлеба – отвечают свинцом!» Но призывы, как в свое время в Вологде, были далеки от нужд рабочих: «Организуйтесь для борьбы! Устраивайте комитеты российской социал-демократической рабочей партии… Это будут комитеты борьбы, комитеты свободы… Да здравствует Социалистический интернационал!»[75] Узкопартийный получился призыв. Так что партия мало потеряла от того, что эта листовка не была напечатана и вскоре попала в руки полиции – правда без Молотова, который избежал ареста.

В ночь на 26 февраля полиция арестовала около сотни активистов революционных партий, включая большевиков. Аресты дезорганизовали Петербургский комитет большевиков, и Русское бюро стало создавать новый на основе Выборгского райкома. На Молотова легло больше дел по агитации, которая в это время, правда, мало на что влияла. Развитие революции пока мало зависело от революционеров.

27 февраля началось восстание солдат. Социал-демократы стали готовить создание Совета рабочих депутатов по примеру 1905 года. Большевики тоже подхватили идею Совета, но предложили собирать делегатов под защитой революционных войск у Финляндского вокзала, а не в Таврическом дворце, где формировался думский центр. По проекту В. Каюрова Молотов вместе с П. Залуцким подготовили весьма радикальный Манифест РСДРП(б). Первоочередной задачей он выдвигал «прекращение кровавой человеческой бойни, которая навязана порабощенным народам», требовал создания Временного революционного правительства, которое обеспечит 8-часовой рабочий день, конфискацию продовольственных запасов и помещичьих земель, подавление контрреволюции и немедленное начало переговоров о мире[76].

Подготовили и новую листовку, раз уж предыдущая пропала. Русское бюро ЦК призывало: «Приступайте немедленно на заводах к выборам в заводские стачечные комитеты. Их представители составят Совет рабочих депутатов, который возьмет на себя организующую роль в движении, который создаст временное революционное правительство»[77].

Исследователь большевизма А.В. Сахнин подчеркивает, что «уже в последние дни февраля РБ ЦК однозначно высказалось за Советское правительство», враждебное тому, что намеревались сформировать члены думского комитета, и на этой почве оно входило «в конфликт как с другими социалистическими партиями, так и с частью большевистского актива»[78].

Закончив редактировать Манифест, Молотов с Залуцким пошли искать старшего товарища. Его надеялись найти у Горького, где встречались социалисты. «Стоим с Залуцким в прихожей у Горького. Он вышел – вот тут я его впервые и увидел.

Мы: „Что у Вас слышно? Не был ли у Вас Шляпников?“

Он: „Сейчас уже заседает Петроградский Совет рабочих депутатов“, – говорит окая.

„А где заседает?“

„В Таврическом дворце. Шляпников может быть сейчас там. Приходил ко мне и ушел“»[79]. Ушел он вместе с Н. Сухановым.

Молотов с Залуцким отправились вслед за ними.

Таврический дворец. 1900-е. [Из открытых источников]

Суханов, вместе с которым Шляпников ушел от Горького, описал свои впечатления от их путешествия по городу, охваченному революцией. Таким же маршрутом затем шли и Молотов с Залуцким, так что, благодаря Суханову, у нас есть возможность посмотреть на те же виды Петрограда, которые наблюдал Молотов в эти судьбоносные для страны часы: «Троицкий мост был свободен, но довольно пустынен. Толпа, густо усеявшая площадь и сквер перед мостом, побаивалась того оживления, той деятельности, которую проявляла Петропавловская крепость и возившиеся на ее стене около пушек солдаты… Нам встречались автомобили, легковые и грузовики, в которых сидели и стояли солдаты, рабочие, студенты, барышни с санитарными повязками и без них… У Фонтанки мы свернули к Шпалерной и Сергиевской. Слышались довольно частые ружейные выстрелы, иногда совсем рядом. Кто, куда и зачем стрелял, никто не знал. Но настроение встречавшихся рабочих, обывательских, солдатских групп, вооруженных и безоружных, стоявших и двигавшихся в разных направлениях, от этого повышалось чрезвычайно… Уже в сумерках мы вышли на Литейный… Налево горел Окружной суд. У Сергиевской стояли пушки, обращенные дулом в неопределенные стороны… Тут же виднелось какое-то подобие баррикады… На Шпалерной, где начинаются постройки Таврического дворца, оживление было значительно больше. Смешанная толпа, разделяясь на группы, толкалась на мостовой, тротуарах, далеко, однако, не запружая их. Митингов и ораторов не было видно. Ближе к входу стоял ряд автомобилей разных типов. В них усаживались вооруженные люди, грузились какие-то припасы. На иных было по пулемету… Та же картина наблюдалась и за заповедными воротами Государственной думы, на всей площади сквера, до самого входа в Таврический дворец… Мы направились внутрь дворца, через главный вход, куда ломилась густая толпа и самая разнообразная публика. У дверей стоял и распоряжался цербер-доброволец, в котором я узнал одного левого журналиста», который решал, кого пропустить «сквозь плотную заставу солдат»[80]. Суханова он пропустил как представителя социалистической печати. Шляпникова, а затем и Молотова с Залуцким тоже нельзя было не пустить – ведь они представлялись членами ЦК большевиков.

Они вошли туда, где сейчас творилась история, и пришли вовремя. В помещении бюджетного комитета Государственной думы начиналось организационное собрание Совета. Его вели Чхеидзе и Скобелев – известные депутаты-меньшевики. Из более чем 200 собравшихся людей только 40–45 человек представляли рабочие коллективы предприятий[81].

Обсуждали самые острые вопросы: как наладить продовольственное снабжение и оборону столицы от контрреволюции. В зале сидели представители солдат, которых Керенский уже переподчинил думскому комитету. После их выступлений Молотов предложил включить солдат в состав рабочего Совета. Керенский вспоминал: «С появлением большевиков сама сущность Совета как-то неожиданно изменилась. По предложению Молотова было решено, несмотря на протесты меньшевиков и некоторых социалистов-революционеров, обратиться ко всем частям Петроградского гарнизона с предложением направить в Совет своих депутатов. В результате возникла организация рабочих, в которой из трех тысяч членов две трети составляли солдаты, и лишь одну тысячу – рабочие»[82].

Решение это вполне назрело – опереться на солдат мечтало большинство собравшихся, и создание объединенного Совета рабочих и солдатских депутатов выглядело надежным средством для овладения войсками. Впрочем, в Москве рабочий и солдатский Советы существовали независимо, так что предложение Молотова было важным, но не судьбоносным. А другая его инициатива – запрет всей нереволюционной прессы[83] – поддержки не получила. Тогда она показалась слишком радикальной.

Избранный на собрании Временный исполком Петроградского Совета возглавили Чхеидзе как председатель и Керенский и Скобелев как его заместители (товарищи). В Исполком попал и Шляпников, причем договорились, что этот орган будет пополнен представителями социалистических партий – еще по трое от каждой. По квоте большевиков в Исполком 28 февраля вошел и Молотов.

Полноценный Петроградский Совет (Петросовет) был избран 28 февраля. В городе возник новый орган власти, тесно связанный с предприятиями, восставшими частями, революционными партиями и организациями рабочих. Сила его заключалась в том, что он опирался на низовую самоорганизацию трудящихся масс и солдат гарнизона. Повсеместно возникали ячейки активистов, готовых выполнять распоряжения Совета, а также районные Советы. Теперь речь шла не о бунте и не о политическом перевороте, а о революции. Она рождала свою организацию, центрами которой были Советы.

Как член исполкома от большевиков, Молотов продолжал выступать крайне радикально, клеймить ВКГД как контрреволюционеров. В помещении Таврического он организовал большевистский секретариат, усадив за стол Е. Стасову и Ф. Драбкину. Обе были влиятельными членами партии, хорошо знали Ленина по эмиграции, но теперь оказались в подчинении у юного Молотова. Рабочие, солдаты и представители средних слоев столицы, разбуженные к политической жизни, останавливались у большевистского стола и живо интересовались у двух дам, чем большевики отличаются от меньшевиков и чего хотят.

Молотов принял участие в выпуске первого номера «Известий» Петроградского Совета. Его интерес заключался в том, чтобы включить туда большевистский Манифест, в чем он преуспел. «Утром, часов в пять-шесть, я опять ехал в Таврический дворец и направо-налево разбрасывал из машины „Известия“ с нашим манифестом – вот таким образом»[84], – с гордостью вспоминал Вячеслав Михайлович.

Хабалов капитулировал 28 февраля, «Государственная дума стала символом победы и объектом общего паломничества»[85], – вспоминал член ВКГД кадет П. Милюков. Лидеры ВКГД выступали перед революционными частями, призывая их к дисциплине и подчинению офицерам. Войска к 1 марта привели в порядок, но, как выяснилось, воинские части, присягая Думе, реально подчинялись Совету, где заседали их делегаты. Опираясь на организованные революционные силы, он фактически взял власть в столице в свои руки. Молотов, вчерашний подпольщик, теперь состоял в руководстве революционной столицы. Состоял, заметим, в критический момент, когда судьба революции далеко не была решена.

Готовилась карательная экспедиция на Петроград. Но революция распространялась по стране, Николай II потерял поддержку генералитета и 2 марта отрекся от престола[86].

Веча Скрябин был спасен от опасности погибнуть на баррикадах Петрограда или на виселице царских карателей. Но он исчез, и миру явился Вячеслав Молотов – один из лидеров революции, ее Совета.

2. Слишком левый

Монархия пала 2 марта, и сразу обнаружились два центра власти – думские лидеры, формировавшие правительство, и Петросовет. В первые мартовские дни обсуждение «вопроса о власти» в Совете выявило три точки зрения. Н. Чхеидзе и М. Скобелев доказывали, что входить в правительство и брать на себя ответственность за непопулярные меры, включая продолжение войны, нельзя. К. Гвоздев и правые меньшевики считали это возможным, чтобы отстаивать интересы трудящихся. На их фоне позиция Шляпникова и Молотова, которую поддержали межрайонец К. Юренев и эсер В. Александрович, выглядела экстремистской. Они настаивали на свержении думского Временного правительства и создании революционного на основе партий, входящих в Совет. Их предложение исполком отверг тринадцатью голосами против восьми.

Руководство Совета понимало, что управлять всей страной он не в состоянии, однако стремилось придать ему роль верховного контрольного органа. Чтобы контролировать ситуацию в Петрограде, ВКГД должен был договориться с Советом. В ночь с 1 на 2 марта их представители сошлись для того, чтобы согласовать позиции (благо, сидели они в соседних комнатах). Непримиримых Шляпникова и Молотова на переговоры, разумеется, не взяли, зато активную роль в них сыграл левый меньшевик Суханов. Он сумел согласовать формулировки, приемлемые для большинства Совета.

В итоге к утру 2 марта было решено, что правительство провозгласит в своей декларации амнистию по политическим и религиозным делам, широкие гражданские свободы, отмену сословных, национальных и религиозных ограничений, замену полиции народной милицией с выборным начальством, подчиненным органам местного самоуправления. Остальные вопросы решит Учредительное собрание, избранное, как и органы местного самоуправления, на основе всеобщего, равного и тайного голосования. Важной частью соглашения стало обещание не разоружать и не выводить из Петрограда революционные части гарнизона, распространение на солдат гражданских прав при сохранении строгой дисциплины на службе[87].

В тот же день Временное правительство приняло решение: «…вся полнота власти, принадлежащая монарху, должна считаться переданной не Государственной думе, а Временному правительству…»[88] Лукавство этой формулировки заключалось в том, что после 1905 года монарх всей полнотой власти в России не обладал, и Временное правительство присвоило себе даже больше полномочий, чем было у государя императора. Так что Молотов в своем недоверии к либералам был прав, за рассуждениями о свободе они скрывали вполне авторитарные намерения.

Болезненное поражение Шляпников и Молотов потерпели 2 марта на Совете, который тоже обсуждал вопрос о формировании правительства. Их доводы о свержении Временного правительства и формировании нового, социалистического, результата не возымели. Поддержали их только 19 депутатов из примерно 400 присутствовавших[89]. То есть, даже пробольшевистские депутаты от заводов проявляли осторожность. Предложение направить в правительство своих представителей тоже пока не прошло. Правда, в него вошел Керенский, а потому Петросовет объявил о поддержке правительства «постольку, поскольку» оно проводит демократическую политику.

На заседании Петербургского комитета (ПК) большевиков 3 марта разгорелся спор об отношении к правительству и большинству Петросовета. От имени Русского бюро ЦК Молотов настаивал на необходимости борьбы за Временное революционное правительство. Однако большинство Петербургского комитета большевиков не поддержало позицию РБ ЦК и вопреки аргументам Молотова проголосовал за резолюцию, близкую к позиции большинства Совета и меньшевиков: комитет «не противодействует власти Временного правительства постольку, поскольку его действия соответствуют интересам пролетариата и широких демократических масс народа…»[90] Молотов запомнил это поражение на всю жизнь и много лет спустя вспоминал: «Я защищал демократическую революцию, не мечтал о социалистической, и то меня проваливали»[91].

Как комментирует А.В. Сахнин, Русское бюро ЦК во главе со Шляпниковым «„повисло в воздухе“. Оно больше не могло выступать от имени всей партии ни перед Советом, ни перед массами»[92]. И тогда Русское бюро решило действовать испытанным способом – печатным словом. В редакцию возобновленной газеты «Правда» поначалу вошли В. Молотов, К. Еремеев, М. Калинин. Молотов играл в планах Шляпникова ключевую роль: ведь он зарекомендовал себя как твердый противник соглашения с Временным правительством и хороший организатор. Вячеслав реквизировал типографию и редакцию «Сельского вестника» на Мойке, где «Правда» выпускалась до июля. Первый номер вышел уже 5 марта, да еще стотысячным тиражом. Раздавался он бесплатно. Агитировали, разумеется, за Временное революционное правительство, то есть, за свержение существующего.

Правда, гнуть свою линию Молотову удалось совсем недолго. Из Москвы прибыл авторитетный большевик и ветеран-«правдист» М. Ольминский, который включился в редактирование «Правды». В статье «Настороже», опубликованной 7 марта, он покритиковал Временное правительство «помещиков и капиталистов» и тут же предостерег: «Желая получить все, можно и потерять все»[93]. Как оказалось, не только Петербургская, но и Московская организация не разделяют радикальных устремлений Шляпникова и Молотова. И с этим приходилось считаться. После расширения их состава 7–8 марта не только редакция «Правды», но и Русское бюро ЦК потеряло прежнюю монолитность.

Михаил Степанович Ольминский (Александров). 1910-е. [Из открытых источников]

Впрочем, даже компромиссная линия большевиков оказалась куда левее позиций других социалистических партий, надеявшихся на сотрудничество Совета с правительством. Отказавшись от борьбы за его немедленное свержение, Молотов и Шляпников сошлись с большинством Петербургского комитета на том, что будущее революционное правительство необходимо создавать на более широкой основе – всероссийского Совета.

Позиции Шляпникова и Молотова еще более пошатнулись, когда 12 марта в Петроград прибыли три видных большевистских лидера – Л. Каменев, И. Сталин и М. Муранов. Войдя в редакцию «Правды», они стали наводить свои порядки, что Шляпников назвал «редакционным переворотом»[94]. Каменев, хоть и скомпрометированный поведением на процессе 1915 года, был куда опытнее и авторитетнее Молотова. К тому же он считался сильным публицистом, а предложенный им курс сближения с социал-демократией был тогда близок Сталину и Муранову. Молотов их напору уступил. Уже на следующий день он согласился оставить посты в Исполкоме Совета и в редакции «Правды», заявив на бюро, что «не считает себя выразителем достаточно опытным»[95].

О новом руководстве своей редакции «Правда» объявила 15 марта: «Приехавшие из ссылки товарищи: член Центр. Органа Партии т. Ю. Каменев и член Центр. Комитета Партии т. К. Сталин вступили в состав редакции „Правды“, причем общее руководство газетой взял на себя депутат от рабочих в Государственной Думе, тоже вернувшийся из ссылки, т. Муранов»[96]. Это прямо противоречило решению бюро ЦК о том, что Каменев не должен даже подписывать статьи (требование это он игнорировал).

Лев Борисович Каменев. 23 августа 1917. [РГАСПИ. Ф. 323. Оп. 1. Д. 8. Л. 1]

Действия «тройки» вызвали возмущение в Русском бюро, и после выяснения отношений был достигнут такой компромисс: Каменева обязали излагать свои взгляды более осторожно, но зато формально ввели в редакцию. В качестве противовеса и даже своего рода надсмотрщика за Каменевым в редакцию вернули Молотова, которому дали право вето на публикации.

Каменев, однако, быстро нашел общий язык с умеренным крылом Петербургского комитета большевиков, после чего влияние Русского бюро вовсе сошло на нет. Фактически Каменев, Сталин и Муранов встали у руля партии, хотя и вынуждены были учитывать радикальные настроения части большевиков, таких как Шляпников и Молотов.

Разногласия между левым и правым крыльями большевизма выходили за пределы споров нескольких вождей. В условиях легальности стали собираться совещания и конференции, где бурно дебатировались проблемы власти, войны и мира. На Всероссийском совещании большевиков 27–29 марта Молотов оппонировал докладчику Сталину, предлагавшему контроль со стороны Совета за Временным правительством. Молотов настаивал, что никакой поддержки ему оказывать нельзя. Это позиция, идентичная ленинской, с точки зрения реальной политики и настроений рабочих весной 1917 года была совершенно не реалистичной. Прагматичные Сталин и Каменев призывали к консолидации социал-демократов – сторонников заключения скорейшего мира без аннексий и контрибуций – требования Циммервальдской и Кинтальской конференций 1915–1916 годов. Молотов энергично возражал: «Церетели желает объединить разношерстные элементы. Сам Церетели называет себя циммервальдистом и кинтальцем, поэтому объединение по этой линии неправильно и политически, и организационно. Правильнее было бы выставить определенную интернационально-социалистическую платформу»[97]. Каменев и Сталин стремились к расширению влияния партии, Молотов, как и Ленин, – к ее идеологическому обособлению.

Владимир Ильич Ленин. Цюрих. 9 апреля 1917. [РГАСПИ. Ф. 393. Оп. 1.Д. 20. Л. 1]

3. Неблагодарный Ленин

Письма Ленина из-за границы клеймили политический курс умеренных большевиков в Петрограде, но пока страны Антанты не пропускали «пораженцев» на Родину, Каменев мог действовать по своему усмотрению. И тогда Ленин с другими политэмигрантами, решившись на существенные репутационные потери, направился в Россию через Германию в так называемом «пломбированном вагоне»[98]. Его прибытие в Петроград 3 апреля изменило соотношение сил в партии большевиков.

Первые выступления Владимира Ильича произвели впечатление шока не только на социал-демократов, но и на соратников – большевиков. Суханов, слушавший его выступление 3 апреля перед большевистским активом, вспоминал: «Я утверждаю, что никто не ожидал ничего подобного. Казалось, из своих логовищ поднялись все стихии. И дух всесокрушения, не ведая ни преград, ни сомнений, ни людских трудностей, ни людских расчетов, носится по зале Кшесинской над головами зачарованных учеников… Однако я утверждаю, что он потряс не только своим воздействием, но и неслыханным содержанием своей ответно приветственной речи не только меня, но и всю свою собственную большевистскую аудиторию»[99]. Ленин шел куда дальше Шляпникова и Молотова, не говоря уже о Каменеве и Сталине.

Новый курс он изложил в нескольких речах и статьях. Мало того, что недопустима любая поддержка Временного правительства, необходимо стремиться к «революционно-демократической диктатуре пролетариата и крестьянства»[100]. В знаменитых «Апрельских тезисах» Ленин настаивает на «необходимости перехода всей государственной власти к Советам рабочих депутатов, чтобы массы опытом избавились от своих ошибок». Передача всей власти Советам, где митинговали некомпетентные люди из народа, воспринималась большинством умеренных социалистов как абсурд. Совет, возражал Ленин, – это «шаг к социализму», он может созвать Учредительное собрание и полностью реорганизовать государство. Ильич призывал рабочих: «Пробуй, ошибайся, учись, управляй»[101].

Троица Шляпников – Молотов – Залуцкий могла торжествовать: «Что, Николай Николаевич, батько приехал! А?»[102], – радостно говорил Суханову Залуцкий. Как назло, 7 апреля Шляпников пострадал в дорожно-транспортном происшествии. Так что именно Молотов оказался одним из ключевых функционеров партии, которые помогали Ленину победить его умеренных оппонентов во главе с Каменевым. К тому же Шляпников поддерживал Ленина с определенными оговорками, тогда как Молотов – безусловно. В такой ситуации не включение Молотова в новый ЦК партии выглядит как черная неблагодарность со стороны Ленина. Но на это были свои причины, к которым мы еще вернемся.

К середине апреля вождь партии высказывался уже осторожнее: нет смысла призывать к немедленному свержению Временного правительства, пока оно опирается на Советы. Нужно сначала завоевывать большинство в них[103]. Это не смягчило остроты дискуссии на Петербургской городской конференции РСДРП(б) 14 апреля, где Молотов сидел в президиуме. Спор был столь жаркий, что председательствующий Зиновьев предложил не принимать резолюцию, но Ленин и Каменев не согласились: партия должна знать свой курс. Была создана согласительная комиссия, в которую вошел и Молотов.

Каменев, хоть и смягчил позицию, требовал снять лозунг свержения Временного правительства как несвоевременный. В согласительной комиссии Молотов, поддержавший Ленина, сыграл немаловажную роль. Он же огласил и резолюцию в ленинском духе. На возобновившейся конференции Каменев пытался внести свои поправки, но их отклонили, хотя много было воздержавшихся[104].