Полная версия

Вячеслав Молотов. От революции до Перестройки.

Весной 1918 года республика оказалась в критическом положении. В дополнение к экономическим проблемам обострились военно-политические. Немцы возобновили наступление на фронте, и дезорганизованная армия оказалась неспособной к сопротивлению. Ленин под угрозой своей отставки настоял на заключении мира в Бресте 3 марта 1918 года. По его условиям Россия потеряла Украину, Прибалтику и некоторые территории в Закавказье. Это подорвало и без того скудное снабжение Петрограда.

Вдобавок, 26 февраля было принято решение о переезде Совнаркома в Москву. Ленин покинул Северную столицу 10 марта. Это отвело прямую угрозу центру государственной власти, однако ухудшило положение в самом Петрограде. Был создан Совнарком Петроградской трудовой коммуны во главе с Зиновьевым. В него, как глава СНХ, вошел и Молотов (позднее коммуна была преобразована в Северную, объединив несколько губерний).

Положение петроградской промышленности продолжало ухудшаться. Из 799 заводов, обследованных СНХ к 1 апреля, жизнь хоть как-то теплилась в 534, численность рабочих сократилась более чем наполовину. Потребности в жидком топливе даже по минимальной норме могли быть удовлетворены на треть, а твердого – на 20 %. Молотов сообщал: «Донецкий уголь к нам теперь не поступает, и мы во что бы то ни стало должны озаботиться созданием новых видов топлива. В этом отношении СНХ предпринимает энергичные меры, как то: разработку торфа, подготовку работ по добыванию ухтенской нефти, производство белого угля и, наконец, электрификацию Северного промышленного района». Но это пока были в основном мечты. Практика была скромнее. По линии Совнархоза было заготовлено 5 млн пудов дров и торфа. Началось строительство гидроэлектростанции на Волхове. «Налицо имеется слишком небольшой запас металлов, не превышающий нормального годового запаса района. Текстильная промышленность обеспечена хлопком лишь на один месяц… Запасы материалов для химической промышленности имеются на один месяц»[158].

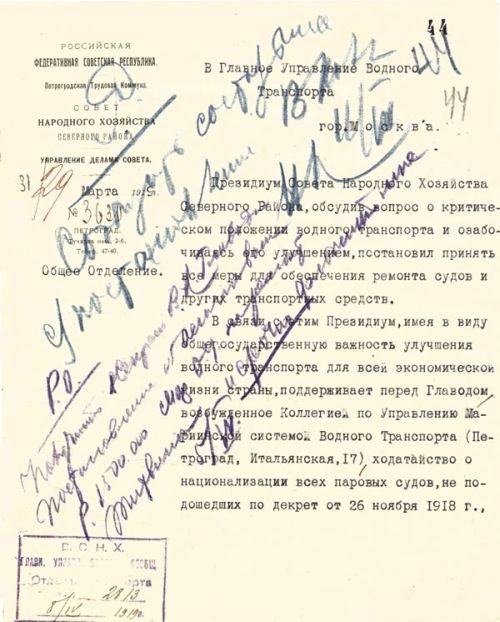

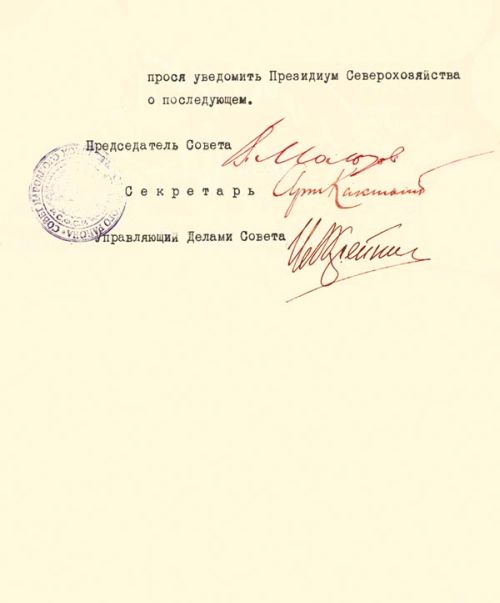

Отношение Совета народного хозяйства Северного района Петрограда в Главное управление водного транспорта о национализации всех паровых судов, не прошедших по декрету 26 марта 1918 года. 29 марта 1918. [РГАСПИ. Ф. 82. Оп. 1. Д. 30. Л. 1–1 об.]

Если не считать проблемы Донбасса, ответственность за эту неразбериху несли незадачливые коммунистические управленцы, которые вознамерились руководить экономикой, конфликтуя со специалистами. В итоге даже Молотов вынужден признать, что не контролируемые СНХ предприятия работают лучше. Планы не выполнялись. В январе – июне на Путиловском заводе было выпущено 3 паровоза и 2 отремонтировано вместо 7 и 22 по плану[159]. Новая система государственного управления не вдохновляла рабочих на повышение производительности труда. Тем более, что они остались на полуголодном пайке.

По подсчетам С. Г. Струмилина, основанным на данных продорганов Петрограда, энергоемкость суточного пайка составляла в ноябре 1917 года 1241 калорию, в декабре – 1162, в январе – 771, в феврале – 612, в марте – 1082, в апреле – 1023, в мае – 899. Притом, что для поддержания жизни требуется не менее 2300, а для работы средней интенсивности – 3100 калорий[160]. Остальное приходилось добирать покупками на рынке, своими заготовками, помощью из деревни. Работали общественные столовые, правда, с очень скудным рационом. Но цены росли так быстро, что доход рабочего позволял обеспечить его семью с рынка только дня четыре[161].

Продовольственный аппарат продолжал по инерции работать несмотря на саботаж части работников продовольственных управ. В ноябре было собрано 33,7 млн пудов хлеба, в декабре – 6 млн (уровень, который потом придется выдавливать из крестьян с кровью), в январе – 2, в апреле – 1,6, в мае – 0,1, в июне 1918 г. – 21 тысячу[162]. Крестьянин не хотел отдавать хлеб «за бумажки», тем более «пролетарской партии». Ему нужна была промышленная продукция. Но ее производство упало, и такие управленцы, как Молотов, не смогли с этим ничего поделать.

В мае в Петроград пришел уже полноценный голод. Для того, чтобы обеспечивать паек в 500 грамм хлеба в день, город должен был получать 2000 вагонов в месяц. А в апреле прибыло 550 вагонов. Можно было бы обеспечить и этими вагонами 100 грамм в день (голодная норма), но власти распределяли это продовольствие неравномерно, и начались перебои даже с этим скудным пайком[163].

После нескольких дней отсутствия хлеба в Колпино, где располагался крупный Ижорский завод, толпа женщин пошла 9 мая к Совету. Там началась перепалка, на предприятии дали гудок, чтобы созвать рабочих. Красногвардейцы стали стрелять и ранили несколько человек. Вечером рабочие собрались на митинг, после которого Красная гвардия вновь открыла огонь. Были раненые и один убитый рабочий. Начались аресты[164]. Три дня завод бастовал.

Вслед за ижорцами замитинговали обуховцы, путиловцы и другие. События напоминали февраль 1917 года, только теперь Молотов был на стороне «душителей» голодных масс и народных свобод. Остроты ситуации добавили волнения матросов, начавшиеся 11 мая в Минной дивизии Балтфлота. Впрочем, моряки не предприняли практических шагов к свержению Северной коммуны. Их выступление, продолжавшееся до июня, было не восстанием, а политической демонстрацией. Власть большевиков в Питере шаталась, настроение в «Астории», в том числе у Молотова, в эти дни было неважное. На востоке и юге страны разгоралась широкомасштабная гражданская война, продовольственная диктатура, введенная в мае, пока не давала результата.

В таких условиях проходили перевыборы Петроградского Совета 18–20 июня. По официальным данным, от работающих предприятий прошли 127 большевиков (48,5 %), 32 левых эсера (12,2 %), 29 меньшевиков (11,1 %), 46 эсеров (17,6 %), 28 беспартийных (10,7 %). Молотова и его коллег по руководству Северной коммуной крайне тревожило, что их противники победили на таких крупных предприятиях, как «Арсенал» и Обуховский завод. В последнем Молотов вскоре устроил локаут. Разошлись мнения по поводу собрания путиловцев. Мандатная комиссия Петросовета объявила о победе большевиков, пресса эсеров и меньшевиков утверждала обратное. Действительно, 19 из 30 путиловских депутатов оказались оппозиционерами[165].

В пользу коммунистов на выборах сыграло произошедшее накануне убийство В. Володарского, яркого оратора, одного из лидеров петроградских большевиков. Комиссар по делам печати, пропаганды и агитации подъехал к Невскому райсовету, где боевик поджидал кого-нибудь из большевистской верхушки[166]. С тем же успехом ему мог бы попасться Молотов… и вся посмертная слава Володарского досталась бы ему: в Питере был бы проспект Молотова и памятник выдающемуся революционеру, погибшему в борьбе за дело рабочих. Но Сталину пришлось бы искать себе другую опору в своих делах. Был бы, скажем, Каганович на той же организационной высоте, как Молотов в 20–30-е годы? Кто бы проводил внешнюю политику СССР во время мировой войны? Но судьба распорядилась так, что под пулю попал Володарский. Шок от его убийства, торжественные похороны даже помогли Зиновьеву и его команде (в том числе Молотову) стабилизировать ситуацию в Петрограде.

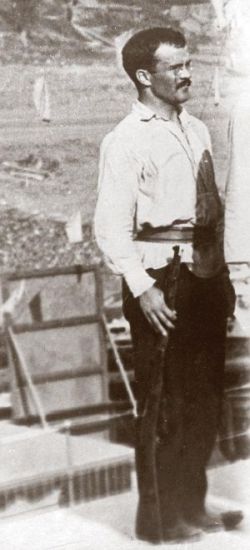

В. Володарский (Моисей Маркович Гольдштейн). 1918. [РГАСПИ.Ф. 421. Оп. 1. Д. 168. Л. 1]

После победы на выборах большевики решили, что церемониться с оппозицией не имеет смысла, и уже с июля она действовала на заводах в Петрограде фактически нелегально[167]. Развернулось наступление и на хозяйственном фронте: 28 июня подверглись национализации крупнейшие предприятия промышленности, железнодорожного транспорта, предприятия местного благоустройства и даже паровые мельницы. Некоторые отрасли (горная, резиновая, нефтяная) перешли в руки государства полностью. Это стало прологом к тотальной национализации, не затронувшей только ремесленные предприятия с несколькими рабочими.

На Молотова во главе Северного СНК, едва справлявшегося с прежними задачами, свалились новые – куда более сложные. Нужно было срочно искать кадры для управленческой работы, готовить планы работы всей промышленности Петрограда и других северо-западных губерний. Правда, аппарат Молотова почти не контролировал губернские предприятия – дел и в Питере хватало. По указанию сверху теперь формировалось еще одно звено управления, тресты – отраслевые объединения на региональном уровне. Молотов лично занимался созданием трестов металлистов, текстильщиков и бумажного производства[168]. Но эти заимствованные у капиталистических объединений формы не помогали.

Правление национализированных фабрик обычно формировалось из представителей Совета, фабзавкома и профсоюза. На ведущие предприятия Молотов присылал управляющих, что не всегда встречалось с энтузиазмом. Путиловцы, например, добились того, что кандидатуру управляющего согласовывал завком. К нему, кстати, и перешло фактическое управление делами, поскольку в делах предприятия он разбирался куда лучше молотовского назначенца[169].

А вскоре там возобновились волнения. Недавний борец за права рабочего класса, Молотов 13 августа пригрозил закрытием в случае забастовки. Припомнив, что с локаута Путиловского началась Февральская революция, президиум Петросовета Молотова не поддержал. Однако противостояние на этом не закончилось. В марте 1919 года строптивый завод опять заволновался, и Петроградский комитет РКП(б) решил занять его вооруженной силой, пропуская на территорию только рабочих, готовых приступить к работе[170]. Молотов участвовал в принятии этого решения. Рабочие не должны роптать против рабочего государства.

Зиновьев, очевидно, был недоволен молотовским хозяйственным руководством и искал возможность подыскать для Вячеслава Михайловича другую работу. Наш герой вспоминал, что «в 1919 году Зиновьев всячески старался меня вышибить из Питера»[171].

Григорий Евсеевич Зиновьев. 1920-е. [РГАСПИ. Ф. 421. Оп. 1. Д. 324]

В марте 1919 года случай представился. Молотов отправился на VIII съезд РКП(б) делегатом от «северной столицы». Этот съезд был посвящен ослаблению нажима на крестьянство (а то крестьянские восстания грозили разрушением советского тыла), начавшейся бюрократизации Советского государства и самой партии, военному строительству, мировой революции, принятию партийной программы, рисовавшей контуры ожидаемого вскоре коммунизма, организационным и другим вопросам. Делегаты много спорили. Молотов отметился скромно. При обсуждении организационных тезисов Зиновьева 20 марта он заявил, что «намеченное здесь Бюро при ЦК являлось бы недостаточным аппаратом». Рискованно сославшись на опыт враждебных кадетской, меньшевистской и эсеровской партий, он вернулся к излюбленной теме и предложил «создать специальный партийный орган по типу двухнедельного или еженедельного журнала, посвященный специально обсуждению вопросов партийного строительства»[172].

Председательствующий Муранов сделал замечание, что тема обсуждения другая – создание комиссии по выработке резолюции. Однако инициативу Молотова съезд принял во внимание и постановил наладить еженедельное издание «Известий ЦК», посвященных внутрипартийным вопросам. Съезд также создал структуры, которые будут определять политику партии в ближайшие десятилетия, и в которых Молотову предстоит занимать ключевые позиции: Политбюро, Оргбюро и Секретариат ЦК. В Политбюро тогда были избраны Ленин, Каменев, Крестинский, Сталин и Троцкий, кандидатами стали Бухарин, Зиновьев и Калинин. В Оргбюро стали работать Крестинский, Серебряков, Сталин и Стасова. Крестинский, Серебряков и Преображенский вошли в Секретариат ЦК. Молотов тогда не догадывался, что именно ему предстоит заменить эту команду.

2. По Волге и Каме

После съезда Молотов подхватил сыпной тиф, который тогда вместе с испанкой косил население страны. Крепкий организм не подвел – в апреле Вячеслав Михайлович выздоровел, однако более месяца оставался не у дел – назад в Петроград его не ждали.

А потом его вызвал Ленин. Молотов ждал настоящего дела, перебирал варианты нового назначения. Ильич встретил его знакомым, с хитрецой, взглядом. С 1917 года знал он этот веселый взгляд, вроде расслабляющий и добродушный. А потом Ильич может такое сказануть, так саркастически уколоть, что не оправишься. Однако в этот раз вождь поразил Молотова иначе – предложением… отправиться в круиз на комфортабельном корабле.

Ленин решил назначить уполномоченного РКП(б) и ВЦИК, который должен был с группой партийных работников пройти на корабле по Волге и Каме, агитируя, инструктируя местных руководителей и собирая информацию о ситуации в этих регионах. Таким уполномоченным и политкомиссаром агитационного парохода «Красная Звезда» и был назначен Молотов. Пока пароход, в дореволюционном девичестве носивший название «Антон Чехов» и предназначавшийся для волжских прогулок царской семьи, готовился в путь в Нижнем Новгороде, Молотов выехал в Киев. Под южным солнцем он намеревался восстановиться после болезни и там же с помощью почты и телеграфа подготовить поездку: подобрать кадры, обеспечить материально-техническое снабжение. Помогало то, что в экспедицию Владимир Ильич направлял и свою жену Н. Крупскую.

Регионы, куда направлялся Молотов, совсем недавно были ареной драматичных событий: «чапанного восстания» крестьян и сражений с белыми войсками А. Колчака. Там царила «разруха», и большинство населения смотрело на коммунистов недобрым глазом.

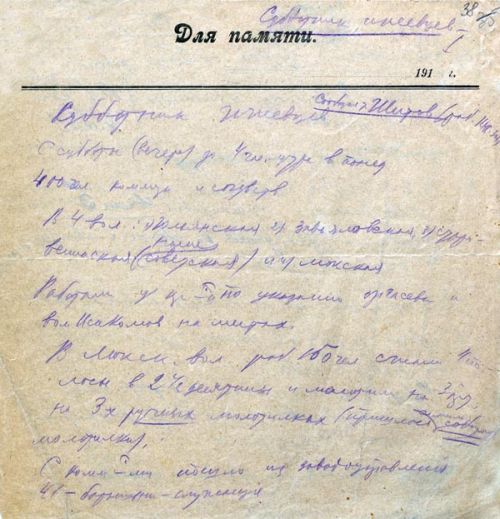

При подготовке к экспедиции Молотов проявил пунктуальность, доходящую до педантизма. Он написал инструкции самому себе как коменданту, а также помощнику коменданта, заведующим пароходно-технической частью, книжным складом, хозяйством, информационно-справочным столом, правила распорядка и счетоводства. Не довольствуясь бумагами, Вячеслав Михайлович провел индивидуальный инструктаж членов команды из 57 человек.

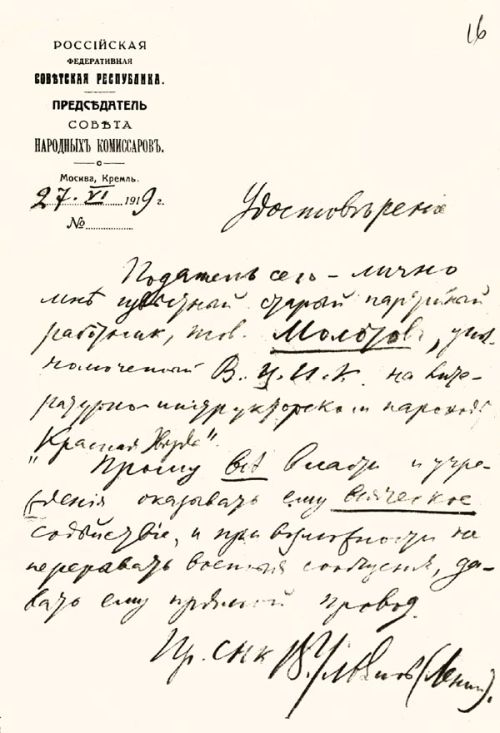

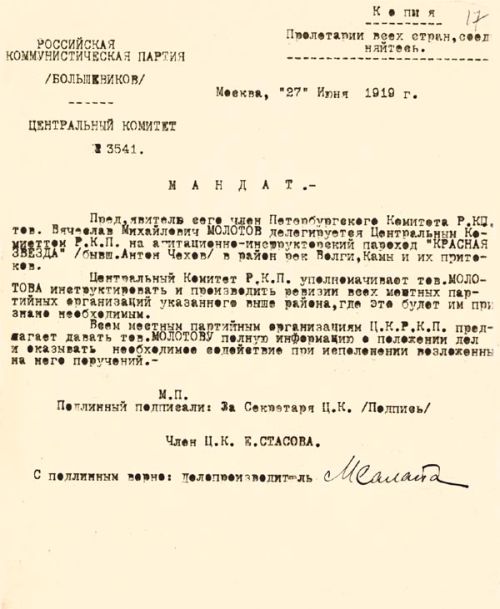

За два дня до отбытия Молотов получил от ВЦИК мандат, который давал ему право ревизовать и инструктировать местные Советы и учреждения, а также принимать обязательные для них решения: «Всем учреждениям и организациям РСФСР предлагается оказывать товарищу Молотову всяческое содействие при выполнении возложенных на него поручений»[173]. А 27 июня из Москвы в Нижний Новгород отъезжающих провожал лично Ленин. Председатель Совнаркома выписал Молотову дополнительный мандат от своего имени: «Податель сего – лично мне известный старый партийный работник тов. Молотов, уполномоченный ВЦИК на литературно-инструкторском пароходе „Красная Звезда“. Прошу все власти и учреждения оказывать ему всяческое содействие и по возможности не передавать военные сообщения, давать ему прямой провод. Пр. СНК Ульянов (Ленин)»[174].

Удостоверение уполномоченного ВЦИК В. М. Молотова. 27 июня 1919. [РГАСПИ. Ф. 82. Оп. 2. Д. 8. Л. 16. Автограф В. И. Ленина]

Мандат члена Петербургского комитета РКП(б) В. М. Молотова для инструктирования и ревизии всех местных парторганизаций. 27 июня 1919. [РГАСПИ. Ф. 82. Оп. 2. Д. 8. Л. 17]

В Нижнем, где команда Молотова несколько дней ждала отплытия, Вячеслав Михайлович познакомился с председателем губернского комитета партии и исполкома Л. Кагановичем. Через несколько месяцев Молотов сменит его в Нижегородском кремле, а с 1921 года начнется их тесное сотрудничество, которое продлится несколько десятилетий.

Крупская писала в дневнике: «Водворились, наконец, на „Красной Звезде“ (бывший „Антон Чехов“). Рядом стоит баржа, окрашенная в ярко-красный цвет и украшенная рисунками. Эта баржа пойдет с нами: на ней будет кинематограф, книжный склад и магазин, электрическая выставка. На „Красной Звезде“ – радио и типография, в пути будет выходить газета»[175].

Отчалили 6 июля. В тот же день была первая остановка в селе Работки, 7 июля посетили Васильсурск и Юрино, 8 июля – Козьмодемьянск, 9 июля – Чебоксары и Мариинский посад, 10 июля – Казань. Здесь Молотов выступил на V съезде Советов губернии, убеждая делегатов, что, несмотря на поражение Колчака, война предстоит еще долгая. Наступает Деникин, а империалисты заключили Версальский мир и всеми силами продолжат действовать против Советской России, а «значит, напряжение с нашей стороны должно быть все более и более»[176].

Затем маршрут лежал по Каме. 19 июля планировалась стоянка в Чистополе, 21 июля – в Елабуге, 23 июля – в Набережных Челнах, 28 июля – в Сарапуле, 31 июля – в Гольянах. Отсюда Молотов съездил в Ижевск и Воткинск. 7 августа пароход был в Осе, 11 августа – в Перми. Затем предполагалось возвращение в Сарапул к 19 августа, чтобы дальше пройти на юг по Волге столько, сколько позволит военная ситуация.

Плыли в основном ночью, а днем останавливались на очередной пристани, будь то город, село, завод или посад. Для жителей небольших городков, не избалованных развлечениями, агитпароход был совершеннейшей экзотикой, и там аншлаг был обеспечен. На пароходе и особенно на прицепленной к нему барже, где показывали кино и продавали книжки, перебывали чуть ли не все жители таких мест. Плотной чередой шли митинги, беседы, встречи с местным начальством, ревизии и инструктаж в партийных и государственных органах. Как вспоминала Крупская, «перед каждой остановкой т. Молотов собирал нас, работников „Красной звезды“, и мы тщательно обсуждали план выступлений, план той организационной работы, которую надо провести. Потом собирались после остановки и подводили итоги. Такая организация работы давала очень много»[177]. Только в Чистополе агитаторов встречали недоброжелательно[178].

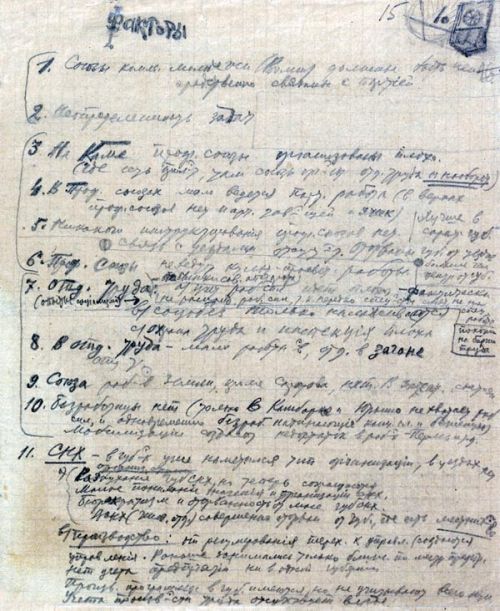

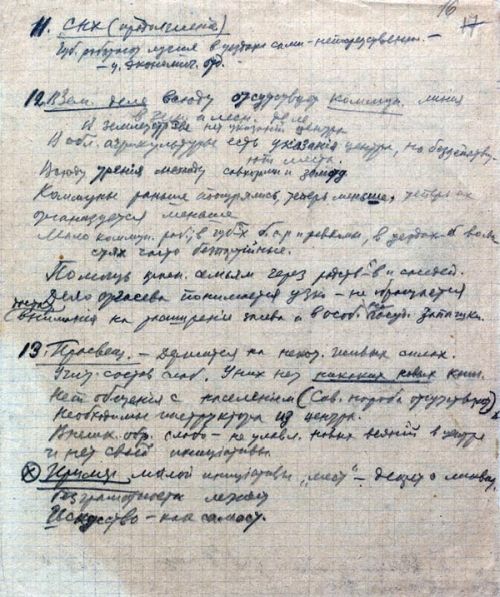

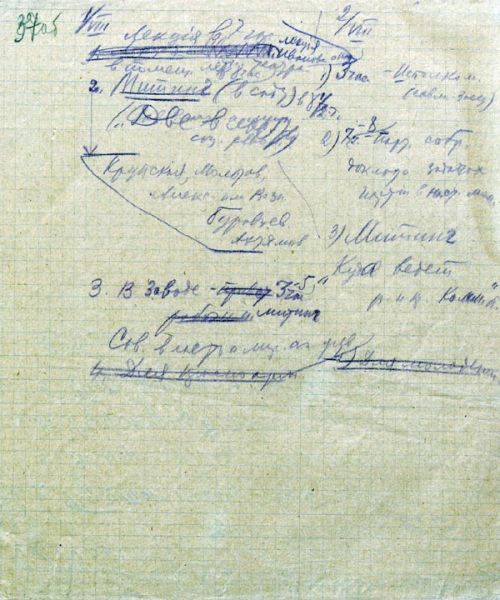

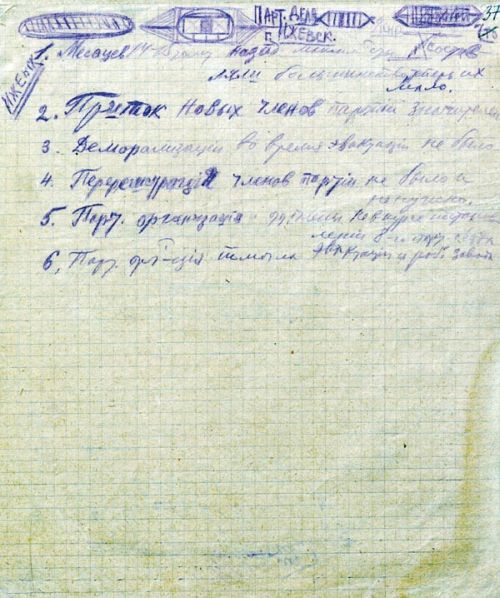

Заметки В. М. Молотова, сделанные во время поездки на агитационно-инструкторском пароходе «Красная звезда». 1919. [РГАСПИ. Ф. 82. Оп. 2. Д. 9. Л. 15–17 об.]

Впрочем, судя по распорядку пребывания в Ижевске 1–2 августа, перегрузки тоже не было. Можно было и город посмотреть, и с местными начальниками по душам поговорить. С утра 1 августа лекция в 7 часов, митинг в полдевятого, затем митинг на заводе в 3 часа. 2 августа в 3 часа – исполком, в 7–8 часов партсобрание. Затем митинг с докладом Молотова «Куда ведет рабочих и крестьян коммунистическая партия»[179].

Вот еще одно типичное расписание: 11 часов – заседание Политотдела парохода. 2 часа – митинг в саду для красноармейцев «За что борется Красная армия». 4 часа – собрание Исполкома и партийной организации с инструкторским отделом парохода. 5 часов – митинг в клубе для красноармейцев «Куда ведет рабочих и крестьян коммунистическая партия». 7 часов – заседание в театре с горсоветом, профсоюзами и фабзавкомами о впечатлениях и результатах поездки по Каме. 9 часов – собрание с ответственными партийными работниками на пароходе[180].

Сохранившиеся в архиве конспекты позволяют перечислить основные темы выступлений Молотова во время этого путешествия. Он говорил о достижениях советской власти – она дала мир и землю. Рабоче-крестьянское государство теперь распоряжается фабриками и заводами, занялось просвещением. Все блага культуры теперь – для рабочего и крестьянина. Только берите. Вот, и мы на пароходе привезли литературу. Правда, сейчас снова нужно воевать и давать власти продовольствие, выращенное крестьянами на собственной земле. Но враг стремится вернуть землю помещикам, а фабрики – капиталистам. Не нужно верить соглашателям меньшевикам и эсерам – они на деле помогают белым. У советской власти уже появляются союзники в Германии и Венгрии, скоро их будет больше – грянет мировая революция. При этом империалисты еще и между собой снова могут передраться. А когда мы победим империализм – то и социалистическое строительство пойдет веселее, и жизнь станет лучше.

Заметки В.М. Молотова, сделанные в Ижевске. Август 1919. [РГАСПИ. Ф. 82. Оп. 2. Д. 9. Л. 37–37 об.]

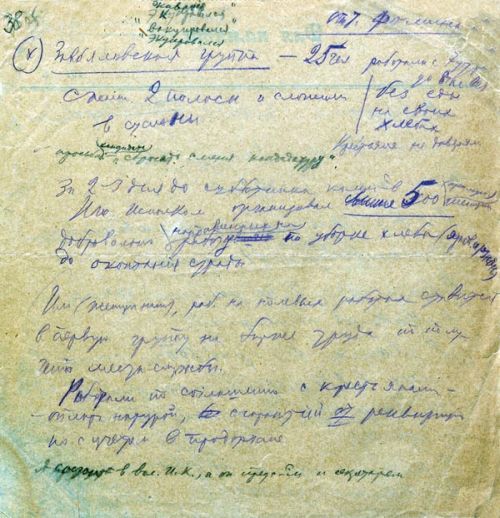

Заметки В. М. Молотова об итоге субботника. 1919. [РГАСПИ. Ф. 82. Оп. 2. Д. 9. Л. 38–38 об.]

И при подготовке, и на встречах с коммунистическим активом Молотов скрупулезно вел записи, выделяя наиболее острые темы:

Советская власть как система, коммунистические организации, кадры, их отток при наступлении белых и приток теперь;

Слабость агитации;

Продовольствие, коллективизация;

Мобилизация;

Производственная дисциплина, учет сырья и продукции;

СНХ, бухгалтерское дело, неоправданные расходы;

Профсоюзы;

Комсомол;

Просвещение[181].

Молотов фиксирует различие ситуации в разных пунктах путешествия, где-то одно направление провалено, а другое выглядит неплохо, а где-то – наоборот. Но с этой оговоркой вырисовывается общая картина постепенного преодоления развала, вызванного как большевистской политикой, так и Гражданской войной. Это преодоление идет и от «местных сил», которые налаживают жизнь после потрясений, и от центральной власти, приобретающей опыт управления. Вячеслав Михайлович не только отмечает проблемы, но предлагает их решение. Для того и направлен. Молотов уедет, а местные начальники будут выполнять его ценные указания. Если захотят. Чуть позднее нижегородские коммунисты продемонстрируют, что не жалуют посланцев центра. Но при однодневном визите большого начальника, ему, конечно, будут вежливо кивать. Тем более, что он может ударить кулаком по столу и принять кадровое решение. В Воткинске Молотов помечает: «сменить заведующего отделом милиции»[182].

Вот профсоюзная работа на Каме поставлена плохо. Необходимо предохранять союзы от непролетарских элементов. Союзы коммунистической молодежи нужно теснее связать с партией. Слушатели кивают: нужно. Безработицы нет, есть недостаток в рабочей силе из-за мобилизации, например в Перми[183]. Посодействуйте, товарищ Молотов, возвращению рабочих к станкам. Колчака-то уж в основном побили. Или еще нет?

Со здравоохранением тоже неважно. Врачей не хватает. В Мотовилихе нужно приостановить завод из-за эпидемии сыпного тифа[184].

В ходе своей миссии Молотов постоянно обращает внимание на выстраивание централизованного аппарата, причем так, чтобы не возникало перегородок между местным активом и центром, с которым Вячеслав Михайлович отождествляет стратегию революционного преобразования страны и мира. Корни проблем он видит в беспорядке, неорганизованности, хаосе, идущем от бескультурья. То, что дезорганизация может идти и из центра, от центрального бюрократического аппарата, Молотов не понимает. Хотя бюрократию, конечно, не жалует, но региональную: в Прикамье «губернские центры более бюрократичные и часто хуже, чем уездные, которые заняты практическим делом, являясь живым телом СовРоссии»[185]. Отношение губернских и уездных Советов вообще запутаны, их права и обязанности не урегулированы. «Нет Советов в целом (и в среднем) работающих хорошо во всех отделах»[186]. Эту систему еще только предстоит создать.

Часто Молотов фиксирует плохую организацию финансов, «колоссальный рост расходов». В Саратове в месяц дошли с 300 миллионов до миллиарда[187]. В Елабуге Молотов прорабатывал советских работников за плохую организацию бухгалтерии. Но отметил, что из 20 миллионов чрезвычайных налогов собрали 19,3 миллиона[188]. Неплохо. Нужно устроить еще обыск у местных богачей. И повнимательнее товарищи – у вас еще свободная торговля хлебом наблюдается – прекратить немедленно. А что это у вас в сиротском доме воспитанницы здоровенные? 18-летние «тумбочки с глазами» – им работать давно пора. На что еще обратить внимание: земля не доделена, землеустройство никудышное. Состав работников СНХ неподходящий, некультурный[189].

В. М. Молотов на занятиях по Всеобучу на агитпароходе. 1919. [РГАСПИ. Ф. 82. Оп. 2.Д. 1599. Л. 3]

Где-то теперь те молодые революционеры, с которыми он переписывался десятилетие назад? Остались ли в Елабуге? Почему не они работают на благо революции в совнархозе, а какие-то тупицы? Мобилизованы на фронт? Или оказались на стороне эсеров, а через них – к белым ушли? Или кто-то из них сидит сейчас в зале и не понимает, что перед ним тот самый казанский подпольщик, который хотел связать их с партией эсеров.

Молотов развернуто комментирует состояние совнархозов в этих регионах – еще недавно он занимался как раз этой работой. СНХ на губернском уровне создаются активнее, чем на уездном, где действуют экономические отделы (видимо, ревкомов и Советов). И тут же губернские СНХ «разбухают», наращивают число служащих[190]