Полная версия

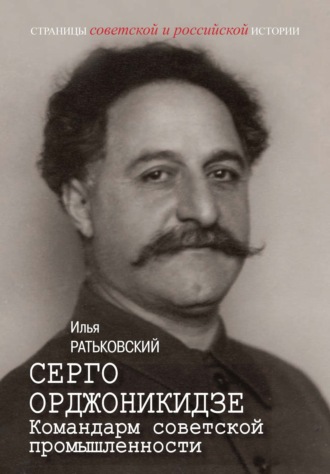

Серго Орджоникидзе. Командарм советской промышленности

26 октября 3-й самокатный батальон прибыл в Петроград и по распоряжению ПВРК был направлен в казармы 1-го запасного пехотного полка на Охте. Ему была поручена охрана Охтинского моста и подступов к Смольному с этого направления[115]. Характерна запись в протоколе II съезда Советов рабочих и солдатских депутатов, куда явилась делегация от самокатчиков во главе с Серго: «Под необузданные взрывы восторга огромного роста самокатчик с двумя Георгиевскими крестами заявил: “Среди геройского третьего батальона нет никого, кто согласился бы пролить братскую кровь. А господину главноуговаривающему Керенскому даем предупреждение – не трожь съезд Советов и Военно-революционный комитет! Кишки выпустим”»[116]. Батальон, подтверждая слова делом, принял участие в подавлении юнкерского восстания 29 октября.

Вскоре и сам Орджоникидзе проявил себя как организатор защиты революционного Петрограда, на этот раз от войск Краснова – Керенского. Поход 26–30 октября 1917 года на Петроград генерала Краснова и Керенского имел первоначальный успех, выразившийся в захвате 27 октября Гатчины и 28 октября Царского Села. В ночь на 29 октября Серго в качестве руководителя агитационно-пропагандистской группы, вместе с Д. З. Мануильским[117], после беседы с Лениным вновь направили на «внутренний фронт». С Балтийского вокзала они выехали на приготовленном паровозе в Красное Село в район Пулковских высот, куда в эти дни наступали войска Керенского – Краснова[118]. Однако уже 30 октября нескольким сотням казаков, восьми сотням юнкеров и ударников, артиллерийскому дивизиону и бронепоезду были противопоставлены 8 тыс. красногвардейцев и матросов при поддержке артиллерии флота (общее руководство – М. А. Муравьев). Капитуляция казаков 1 ноября 1917 года была в таких условиях неизбежна. В письме жене Орджоникидзе так описывал эти события: «Мы здесь переживаем величайшие дни мировой истории. Борьба идет самая беспощадная. В двадцати верстах от Петрограда – настоящий военный лагерь. Ночью войска Керенского, разбитые наголову у Царского Села, бежали»[119].

По возвращении в Петроград он, как и многие другие члены ВРК, был задействован в различных мероприятиях этого органа новой власти. 16 ноября, согласно уже упомянутому воспоминанию А. Е. Десятых, Орджоникидзе вновь посетил казармы 3-го самокатного батальона, где выступил и отметил, что самокатчики оправдали оказанное им доверие, и пожелал отличной службы по охране подступов к Смольному и Охтинскому мосту[120]. Принимая в этот же день участие в заседании ПК РСДРП(б), Орджоникидзе говорил: «Наши шаги хоронят войну, это несомненно. Мы предприняли все, чтобы мир был всеобщим, и если этого не добьемся, то сепаратный мир, как и заявил товарищ Ленин, ляжет всецело на наших союзников… Мы делаем все возможное для развития революционного движения… Товарищ Нарчук[121] не надеется на социальную революцию на Западе, однако о том, что она назревает, знает всякий марксист, и мы должны сделать все возможное, чтобы подталкивать ее. Что касается лозунга революционной войны, то когда это будет необходимо, все пойдут на нее… Борясь за землю, борясь за мир, мы… сделались общенародной партией»[122].

Вскоре Орджоникидзе выехал в Минск, где участвовал 20–22 ноября по поручению ЦК РСДРП(б) вместе с В. Володарским в работе Второго съезда армий Западного фронта в Минске. Здесь он 20 ноября выступил с докладом о текущем политическим моменте: «Наша партия подверглась не только гонениям буржуазии, но и тех социалистических партий, которые 8 месяцев были во главе страны. Нас подвергало гонениям правительство Керенского и Авксентьева. Нас преследовали за то, что мы стояли за землю и мир»[123]..

По возвращении в Петроград, на заседании ЦК РСДРП(б) 29 ноября Орджоникидзе был направлен в распоряжение Я. М. Свердлова для представительства на областных и фронтовых съездах.

С подачи Свердлова Орджоникидзе, как ряд и других партийных деятелей, был включен в предполагаемый первый состав Всероссийской чрезвычайной комиссии по борьбе с контрреволюцией и саботажем при СНК. В состав ВЧК вошли Ф. Э. Дзержинский (председатель), Я. Х. Петерс, И. К. Ксенофонтов, Д. Г. Евсеев, Г. К. Орджоникидзе, К. А. Петерсон, В. К. Аверин, Н. А. Жиделев, В. А. Трифонов и В. Н. Васильевский. Данный состав ВЧК просуществовал только сутки, и лишь четыре члена комиссии (Дзержинский, Петерс, Ксенофонтов и Евсеев) остались в ней для дальнейшей работы[124]. Возможно, это было связано со спешным формированием комиссии. Так, фамилии Орджоникидзе и Васильевского в протоколе заседания СНК от 7 декабря были изначально указаны под знаком вопроса. Поэтому пребывание в комиссии оказалось для Серго кратковременным, хотя к работе в ней он и приступил, но работал только два дня.

В декабрьский период Орджоникидзе был задействован в различных городских и районных партийных совещаниях. Так он был представителем Петроградского комитета в декабрьском партийном совещании в Рождественском районе. Согласно воспоминаниям Е. М. Соловей, на нем решался вопрос о непартийном поведении начальника Красной гвардии района Корнилова. Направленный на борьбу с пьяными погромами, он сам принял участие в распитии спиртных напитков. Несмотря на имевшиеся заслуги Корнилова, в том числе участие в Октябрьской революции и в отражении под Гатчиной атак казачьих частей во время похода Краснова – Керенского, он был исключен из партии. Большую роль в этом сыграла позиция Орджоникидзе, который указал, что подобное поведение позорит партию, ее новые члены оценят борьбу партии за чистоту своих рядов, а молодая Советская республика приобретет новых сторонников[125].

На Украине и Дону

Декретом от 19 декабря 1917 года за подписью Ленина Орджоникидзе был назначен «Временным чрезвычайным комиссаром Украины для объединения действий функционирующих на Украине советских организаций»[126]. Вскоре Орджоникидзе выехал в Харьков. Его жена, прибывшая в эти дни в Петроград, не застав мужа, оправилась вслед за ним на Украину. Почему была выбрана кандидатура Серго для поездки на Украину? С одной стороны, Г. Е. Зиновьев, незадолго до этого, в ноябре – декабре 1917 года, побывавший на Украине с ответственным поручением, 13 декабря был избран вместо уехавшего в Брест на мирные переговоры с Германией Л. Д. Троцкого председателем Исполкома Петросовета. С другой стороны, Орджоникидзе явно пользовался поддержкой и полным доверием Ленина, что было важно для подобного назначения. Опять-таки укажем, что Орджоникидзе еще до революции неоднократно бывал на украинских и южнороссийских территориях, знал местных большевиков. Все это в совокупности и обусловило подобное назначение.

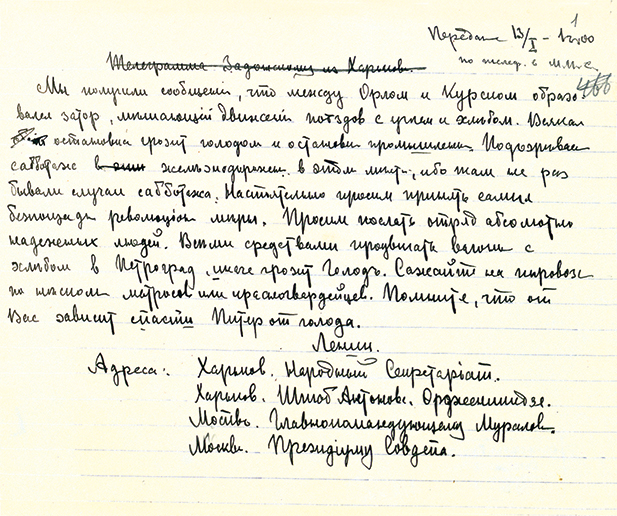

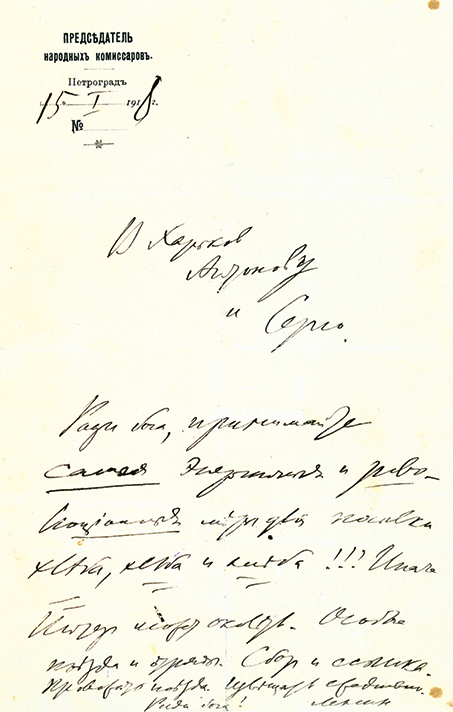

Кризис с продовольственным обеспечением Петрограда был чрезвычайно острым, и деятельность Орджоникидзе, по ленинскому выражению, была «архиважной». 13 января Ленин отправил Орджоникидзе и Антонову-Овсеенко телеграмму в Харьков, в которой указывал на образовавшийся затор между Орлом и Курском, что грозило голодом и остановкой промышленности. Ленин, видя в этом возможный саботаж, писал: «Настоятельно просим принять самые беспощадные революционные меры. Просим послать отряд абсолютно надежных людей. Всеми средствами продвигать вагоны с хлебом в Петроград, иначе грозит голод»[127].

Телеграмма В. И. Ленина в Харьков штабу В. А. Антонова-Овсеенко и Г. К. Орджоникидзе и в Москву главнокомандующему Н. И. Муралову и президиуму Московского Совдепа о необходимости принять самые беспощадные меры для ликвидации затора поездов с хлебом и углем между Курском и Орлом

13 января 1918

[РГАСПИ. Ф. 2. Оп. 1. Д. 5157. Л. 1. Подлинник. Автограф

Н. П. Горбунова]

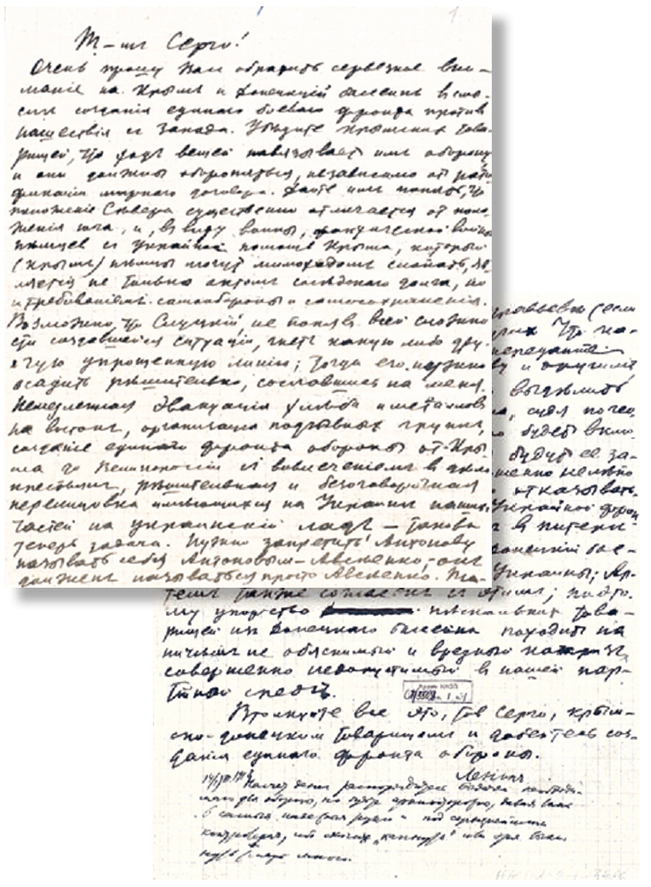

15 января Ленин в телеграмме торопил Орджоникидзе: «Ради бога, принимайте самые энергичные и революционные меры для посылки хлеба, хлеба и хлеба!!! Иначе Питер может околеть. Особые поезда и отряды. Сбор и ссыпка. Провожать поезда. Извещать ежедневно. Ради бога! Ленин»[128].

Известны и более поздние телеграммы схожего содержания от Ленина. Подобные указания давал в этот период и Сталин. Так, 12 января по прямому проводу он указывал Серго на катастрофическое положение с хлебом в Петрограде: «Где обещанный хлеб? У нас в Питере крайне плохо. Не пошлешь несколько поездов хлеба, положение станет катастрофическим. У нас запасов на два дня. Подвоза нет. Сталин»[129]. Характерна и более поздняя телеграмма, от 28 января, Сталина из Петрограда в Харьков Антонову о выезде Якубова[130], об отправке продовольствия в Петроград и необходимости совместных действий с чрезвычайным комиссаром Украины Орджоникидзе[131].

Письмо В. И. Ленина Г. К. Орджоникидзе и главкому советских войск Юга России В. А. Антонову-Овсеенко о необходимости срочной посылки хлеба в Петроград

15 января 1918 г.

[РГАСПИ. Ф. 2. Оп. 1. Д. 5169. Л. 1. Подлинник. Автограф

В. И. Ленина]

Свои коррективы в деятельность Орджоникидзе вскоре внесло наступление германских войск, начавшееся 18 февраля. Успешные действия Орджоникидзе по направлению продовольственных грузов с Украины в Россию привели к тому, что постановлением от 18 марта за подписью Ленина и Цюрюпы он получил полномочия на чрезвычайные меры для эвакуации внутрь Российской республики хлебных и прочих продовольственных грузов, а также других предметов первой необходимости с Юга России[132]. Однако в новых условиях от него требовали теперь выполнения еще ряда других поручений. Весной 1918 года он становится представителем центральной власти на всех южнороссийских территориях, в том числе куратором деятельности местных республик: Донецко-Криворожской Советской Республики (в первую очередь), Крымской Советской Республики.

Это было важное поручение, так как указанные республики заявляли о своей самодостаточности, часто проводя решения на основе интересов этих республик, а не Петрограда и Москвы. Еще при образовании Донецко-Криворожской республики в январе 1918 года на съезде Советов Донецкого и Криворожского бассейнов председатель обкома С. Ф. Васильченко[133] (заместитель М. П. Жаков[134]) заявил: «По мере укрепления советской власти на местах Федерации Российской Социалистической Республики будут строиться не по национальному признаку, а согласно особенностям национально-хозяйственного быта. Такой самодостаточной в хозяйственном отношении единицей являются Донецкий и Криворожский бассейны. Донецкая республика может стать образцом социалистического хозяйства для других республик. В силу этого Донецкий и Криворожский районы должны иметь самостоятельные органы экономического и политического самоуправления. Власть, организующаяся в области, – Совет Народных Комиссаров – ответственна перед съездом и перед исполнительным органом съезда – областным комитетом». Речь шла о создании территориальной автономии. Подобный подход соответствовал взглядам левых эсеров, тогда входившим в советское правительство (РСФСР мыслилась ими как государство, состоящее из территориальных и национальных республик), но противоречил большевистской позиции Ленина – Сталина. Большевистские лидеры, соглашаясь с образованием национальных республик, были против территориальных республик как основы советской государственности.

Подобный прецедент грозил дезинтеграцией РСФСР, децентрализацией управления. Подобная опасность осознавалась советским руководством. Уместно здесь вспомнить письмо Ленина Орджоникидзе, написанное 14 марта: «Что касается Донецкой республики, передайте товарищам Васильченко, Жакову и другим[135], что, как бы они ни ухитрялись выделить из Украины свою область, она, судя по географии Винниченко, все равно будет включена в Украину, и немцы будут ее завоевывать. Ввиду этого совершенно нелепо со стороны Донецкой республики отказываться от единого с остальной Украиной фронта обороны. Межлаук[136] был в Питере, и он согласился признать Донецкий бассейн автономной частью Украины; Артем[137] также согласен с этим; поэтому упорство нескольких товарищей из Донецкого бассейна походит на ничем не объяснимый и вредный каприз, совершенно недопустимый в нашей партийной среде. Втолкуйте все это, тов. Серго, крымско-донецким товарищам и добейтесь создания единого фронта обороны… Насчет денег распорядитесь выдачей необходимого для обороны, но будьте архиосторожны, давая лишь в самые надежные руки и под серьезнейшим контролем, ибо охочих “хапнуть” или зря выкинуть теперь много»[138].

Ленин в данном письме указывал Орджоникидзе на две группы и две линии в руководстве ДКНР: группа во главе с Артемом, В. И. Межлауком, а также М. Л. Рухимовичем[139] и противоположная им группа Васильченко, Жакова, Филова. В результате последние трое 29 марта подали в отставку со своих постов. При этом Филов 2 апреля опубликовал в «Известиях Юга» статью «Кого судить?» с резкой критикой главы СНК ДКНР Артема, согласившегося на объединение с Советской Украиной. Во главе ДКНР остались сторонники ленинско-сталинской линии автономизации республики в составе Советской Украины. Характерно, что Артем, Межлаук, Рухимович станут с этого времени на длительный период последовательными сторонниками Сталина, а также соратниками и друзьями Орджоникидзе. Их судьбы в дальнейшем не раз еще будут связаны со Сталиным и Серго.

В марте 1918 года Серго приехал с женой в Ростов-на-Дону и оставался там более месяца. Проживали они в гостинице «Палас отель», что было удобно, так как напротив находился штаб.

Письмо В. И. Ленина Г. К. Орджоникидзе о включении Донбасса в состав Украины и образовании единого фронта против нашествия немцев

15 марта 1918

[РГАСПИ. Ф. 2. Оп. 1. Д. 5486. Л. 1–1 об. Подлинник.

Автограф И. В. Сталина, В. И. Ленина]

Орджоникидзе по-прежнему пользовался поддержкой В. И. Ленина, который видел его своим представителем на Юге России. Декретом СНК РСФСР от 9 апреля Орджоникидзе было поручено организовать и возглавить Временный чрезвычайный комиссариат Южного района, объединяющий Крым, Донскую и Терскую области, Черноморскую губернию, Черноморский флот и весь Северный Кавказ до Баку[140]. Одной из задач Орджоникидзе как чрезвычайного комиссара стала борьба с анархистами в Ростове-на-Дону и с отступающими под ударами германских войск украинскими анархическими отрядами[141].

В этот же день в Ростове-на-Дону открылся съезд Советов рабочих и казачьих депутатов Донской республики[142], на съезде переименованной в Донскую советскую республику. Орджоникидзе был избран в ЦИК республики. На съезде Серго, представляя позицию СНК Ленина, заявил: «СНК верил, что трудовое казачество не пойдет против власти Советов, и в этом СНК и вся трудовая Россия не обманулись. Подтверждением этого является настоящий съезд, на котором почетным членом избран товарищ Ленин. <…> Мы знаем, что казачество станет на путь трудового народа… Разрешите от всей души, от всего сердца приветствовать трудовое казачество»[143]. Также в своем выступлении он отметил ключевые проблемы, стоящие перед советской властью в регионе: «В настоящее время перед нами стоят две задачи – дать отпор западноевропейским хищникам и построить новую жизнь внутри советской республики»[144].

Однако для выполнения этих задач было крайне мало времени и ресурсов. Продолжалось германское наступление, антисоветские казачьи выступления. Для отпора им 16 апреля в Ростове-на-Дону был создан Чрезвычайный штаб обороны Донской республики во главе с Орджоникидзе. В штаб входили Ф. Г. Подтелков, М. В. Кривошлыков и другие известные красные казачьи деятели. По предложению Серго при штабе также была создана чрезвычайная мобилизационная комиссия, которую возглавили Подтелков и Кривошлыков[145].

Решал Орджоникидзе в апреле и другие политические задачи. После своего прибытия он сразу же взялся за очищение местных общественных, рабочих организаций от меньшевиков, эсеров и других «контрреволюционных элементов». В результате Орджоникидзе сумел предотвратить ряд потенциальных антисоветских выступлений, в частности анархистское выступление[146]. Между тем 22 апреля из Ростова-на-Дону Орджоникидзе отправляет телеграмму Сталину, где отмечал продолжающееся наступление германских войск, а также то, что по всем станицам Новочеркасского округа «идет самая ожесточенная гражданская война»[147]. В ответ Сталин 23 апреля информировал Орджоникидзе о предполагаемом направлении М. А. Муравьева в Закавказье, а также о приезде германского посла Мирбаха для решения вопросов, связанных с Украиной[148]. Вскоре Сталин сам выезжает в Курск на переговоры с Украиной о границах между ней и РСФСР.

29 апреля Орджоникидзе получил уже телеграмму от Ленина, в которой Владимир Ильич информировал Серго о начавшихся переговорах с Германий. В соответствии с полученными известиями и задачами 2 мая Орджоникидзе вместе с двумя другими делегатами[149] выезжает по направлению к Таганрогу, занятому, вопреки условиям Брестского мира, германскими войсками. Очевиден был его выезд для возможных переговоров с немецкой стороной. Однако у станицы Армянская советская делегация во главе с Серго была арестована и отправлена в Таганрог. Только после заявленного протеста члены комиссии были освобождены и вернулись в Ростов-на-Дону[150].

5 мая Орджоникидзе телеграфирует отсюда Сталину о кризисной ситуации в Донецком регионе[151]. Угроза военных действий со стороны германских войск не была снята. 8 мая германо-австрийские войска вместе с казачьими частями занимают Ростов-на-Дону.

Орджоникидзе накануне выезжает в Царицын, но вновь не без происшествий. «На станции Тихорецкой Серго Орджоникидзе был задержан Сорокиным[152], командующим частями Северо-Кавказской Красной армии на Батайском фронте. Сорокин отказался пропустить Орджоникидзе в Царицын. Только после резкого требования Орджоникидзе Сорокин, испугавшись столкновения с советским правительством, пропустил его»[153].

В эти дни Серго также вновь столкнулся с проблемой неконтролируемых военных анархистских формирований. На этот раз это были анархистские отряды Петренко, которые шли по направлению к Царицыну. Только усилиями царицынских властей, при более раннем участии Орджоникидзе в разоружении тыловых анархистских подразделений Петренко, удалось разоружить данный отряд уже в самом городе[154].

С 9 мая 1918 года Орджоникидзе находился в Царицыне. Ситуация в городе была сложная, необходимо было наладить работу в новых условиях путем неординарных мер. Характерна в этом плане телеграмма Орджоникидзе от 23 мая из Царицына: «Положение здесь неважное – нужны решительные меры, а местные товарищи слишком дряблы, всякое желание помочь рассматривается как вмешательство в местные дела. На станции стоят шесть маршрутных поездов с хлебом в Москву, Питер и не отправляются… Еще раз повторяю, что нужны самые решительные меры, вокруг Царицына бушует контрреволюция»[155]. Об этом же Серго говорил на чрезвычайном заседании штаба обороны Царицына[156].

29 мая Сталин телеграфировал Орджоникидзе: «Я назначен общим руководителем всего продовольственного дела всего юга России, облечен неограниченными правами Совнаркомом вплоть до подчинения всех без исключения организаций железнодорожных и почтово-телеграфных, военных и политических, продовольственных и торгово-флотских моим распоряжениям. Через два дня выезжаю [в] Царицын. Я хотел бы знать, где Серго, насколько обеспечена линия Царицын – Тихорецкая, какова сила внутренних контрреволюционных сил. Как дело с Автономовым, каковы ваши отношения к упомянутому назначению. Сообщаю, что у меня будут строго дисциплинированные отряды. Жду ответа, дайте исчерпывающий ответ запиской»[157]. Ответы на поставленные вопросы он получил на следующий день от председателя Чрезвычайного областного комитета по продовольствию и снабжению на юге России (Чокпрода) А. С. Якубова, так как Орджоникидзе уже с 28 мая находился на Северном Кавказе. 6 июня в Царицыне Сталина встретили Якубов, Артем (Сергеев) и жена Серго Зинаида[158].

Северный Кавказ

Как и приезд Сталина в Царицын, так и отъезд Орджоникидзе на Северный Кавказ были вызваны в значительной степени необходимостью налаживания продовольственной работы в регионах. Так, Серго должен был обеспечить сбор и отправку продовольствия не только в Москву, но и в Баку, где был его существенный дефицит. 11 июня он телеграфировал в Баку: «Завтра отправляем десять тысяч пудов хлеба водой. Сделано распоряжение о немедленной отправке маршрутных поездов из Ставропольской губернии и Терской области»[159]. Продовольствие для Баку шло и из Царицына.

Однако только продовольственным вопросом деятельность Орджоникидзе не ограничилась. Вместе с Буачидзе, Кировым, другими большевиками он пытался разрешить крайне острые противоречия по земельному вопросу, особенно между терскими казаками и ингушами. В Моздоке на февральском съезде народов Терека «благодаря умелой политике Совнаркома, главным образом тт. Кирову и Буачидзе, – докладывал чрезвычайный комиссар Юга России Г. К. Орджоникидзе, – удалось расстроить и не допустить войну между казаками и горцами»[160]. Однако это удалось только на время. «Но стоило только открыться второй сессии Народного съезда, как во Владикавказе убито три ингуша. Это были не делегаты, а только сопровождавшие их», – указывал в своем мартовском выступлении в Пятигорске С. М. Киров. В докладе и в заключительном слове он привел целый ряд инцидентов как со стороны терских казаков, так и со стороны ингушей и чеченцев[161]. Подобные столкновения происходили и позднее. 20 июня 1918 года на митинге во Владикавказе, организованном казачьими офицерами в казармах 2-го Терского батальона, был убит выстрелом из толпы председатель СНК Терской советской республики С. Г. Буачидзе, друг Орджоникидзе еще со школьных лет. Для Серго это была первая потеря близкого соратника и друга. Отметим, что в этот период Орджоникидзе был далеко и от своей семьи. Но его друзья не забывали о родных Серго. Так, бывший большевистский депутат III Государственной Думы Н. Г. Полетаев, участвовавший в этот период в Гражданской войне на Северном Кавказе, специально приехал из Темрюка в Анапу и привез деньги семье Серго[162].

После смерти Буачидзе именно Орджоникидзе становится признанным лидером северокавказских большевиков. В июле 1918 года Орджоникидзе руководит подавлением в Терской области восстания под предводительством Г. Ф. Бичерахова[163]. В этом противостоянии Серго пытался опереться на горцев. С 23 июля во Владикавказе проходил IV областной съезд народов Терека, куда прибыл Серго. Обстановка в регионе была критической. В начале августа разгораются ожесточенные бои за Владикавказ. В ночь на 6 августа казачий отряд полковника С. Соколова вместе с осетинским отрядом напали на город и выбили оттуда большевиков, после чего начали грабеж города и близлежащих ингушских хуторов. Согласно многочисленным свидетельствам, в городе произошло уничтожение находившихся в нем на излечении раненых красноармейцев и новобранцев. Точное количество погибших неизвестно, но жертвами стали многие сотни человек. Например, советский историк И. Борисенко среди жертв этих дней упоминал председателя Совнаркома Пашковского, комиссара путей сообщений Долобко, а также много других, убитых на станции Змейской вместе с 64 делегатами съезда[164].

Орджоникидзе удалось спастись из захваченного казаками Владикавказа. Накануне заседание съезда закрылось поздно, и все делегаты, в том числе и Серго, остались в здании кадетского корпуса, где проходила работа съезда. При помощи рабочих Курской и Молоканских слободок им удалось дать отпор первой попытке штурма здания. Однако ситуация в городе была не в пользу большевиков, и Орджоникидзе принимает решение выехать в Ингушетию за военной помощью. «В обход города, через горы, проделав сорокакилометровый поход по тропинкам и горным перевалам, через Джайрак, он пришел в плоскостную Ингушетию… В Беслане тов. Орджоникидзе едва не попал в плен к контрреволюционному офицерью и случайно избежал расстрела. Пешком добрался он до ингушского селения Базоркина. Здесь, решив добиться помощи ингушей, Серго начал переговоры с председателем ингушского национального совета Васса-Гирей Джабагиевым»[165]

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.

Примечания

1

Фицпартик Ш. О команде Сталина: годы опасной жизни в советской политике. М., 2021. С. 24.

2

Корчин М. Н. Серго Орджоникидзе в Азово-Черноморье. Ростов н/Д., 1937; Корниенко Е. А. Революционная деятельность Г. К. Орджоникидзе (1903–1912 гг.): дис. … канд. ист. наук. М., 1952.