Полная версия

Серго Орджоникидзе. Командарм советской промышленности

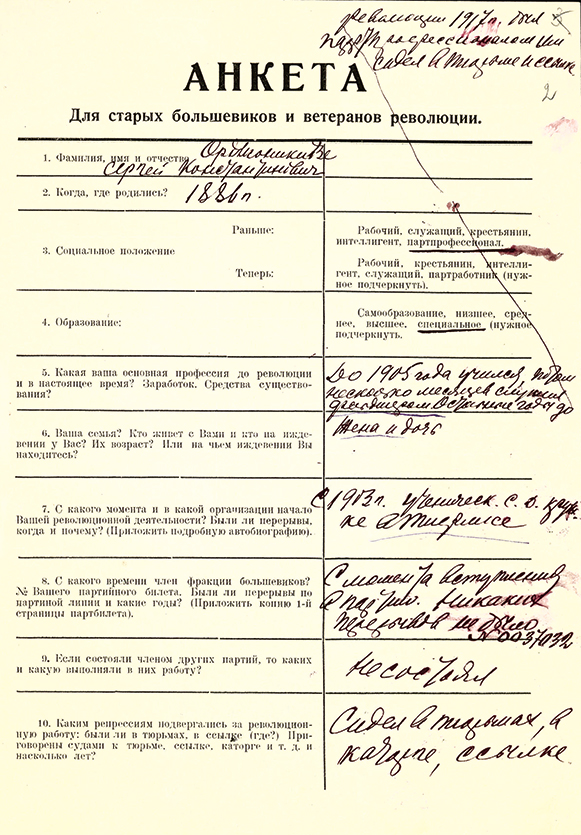

Однако поступить в электротехническое училище Орджоникидзе не удалось, так как необходимое для стипендии свидетельство о бедности из России получить он не смог ввиду неблагонадежности заявителя. Зато в Берлине укрепились его связи с рядом известных грузинских социал-демократов. Особенно он сблизился в Берлине с Филиппом Махарадзе (1868–1941), в семье которого часто бывал. Использовал Орджоникидзе пребывание в Германии и для изучения немецкого языка: со временем он, хотя и с трудом, начал понимать язык и даже писать немного по-немецки. Впрочем, свободно разговаривать на немецком языке он так и не научился: в анкете Общества старых большевиков он указал свободное владение только грузинским и русским языками[38].

Первая страница анкеты Г. К. Орджоникидзе для Общества старых большевиков

12 сентября 1931

[РГАСПИ. Ф. 85. Оп. 1. Д. 3. Л. 1]

Испытывая финансовые проблемы и не имея возможности поступить в училище, он вынужден был вернуться в январе 1907 года в Россию[39]. Отъезд состоялся бы раньше, но у его друга Ф. Махарадзе заболела дочь, и Серго не мог уехать, так как помогал последнему не только как друг, но и как врач.

В марте 1907 года Орджоникидзе был направлен на партийную работу в Баку. Официально поступив в качестве фельдшера в приемный покой при нефтяных промыслах А. С. Асадуллаева в поселке Романы, Григорий Константинович с первого же дня вел большую подпольную работу в Балаханском районе вблизи Баку. 1 мая 1907 года Орджоникидзе принял участие в подготовке массовой рабочей демонстрации на горе Сабанчи, известной также как гора Степан Разин[40]. Здесь он был уже в третий раз арестован и под вымышленной фамилией мещанина города Тифлиса Николая Константиновича Чучкошвили просидел 26 дней в тюрьме[41].

Данный арест не стал поводом даже для временного прекращения революционной деятельности. Орджоникидзе по-прежнему был активным участником революционного движения в Баку. Позднее Сталин указывал: «…в руководящую группу Бакинского комитета и вообще Бакинской организации входили в 1907 г. тт. Сталин, Джапаридзе, Саратовец (Ефимов), Спандарян, Тронов, Воронин, Вацек, Шаумян, Орджоникидзе, Мдивани, Сакварелидзе, Петербуржец-Вепринцев (последние три после Октябрьской революции отошли от большевиков)»[42]. Отметим еще один момент – приезд в этот период в Баку Ворошилова и знакомство его со многими кавказскими большевиками, в том числе с Орджоникидзе.

Активность Орджоникидзе была вскоре замечена местными властями. 4 ноября 1907 года Серго был арестован в четвертый раз, после чего последовало заключение его в Баиловскую тюрьму г. Баку.

Г. К. Орджоникидзе во дворе Баиловской тюрьмы в Баку

25 ноября 1907

[РГАСПИ. Ф. 85. Оп. 32. Д. 7]

Вскоре в эту же тюрьму в конце марта 1908 года был препровожден и И. В. Джугашвили (Сталин), тогда еще не использовавший своего впоследствии известного псевдонима. Они вместе сидели в камере № 3. В ряде работ указывается, что именно здесь произошло знакомство двух известных большевиков, на самом деле это произошло несколькими годами ранее, но совместное пребывание в одной тюремной камере их, безусловно, сблизило и послужило началом многолетней крепкой дружбы. Отметим, что в баиловскую тюрьму в этот период был помещен и меньшевик А. Я. Вышинский (1883–1954), впоследствии Прокурор СССР.

Следует также отметить, что в баиловском заключении впервые прилюдно проявился вспыльчивый характер Орджоникидзе, не склонного к каким-либо компромиссам. Когда часть арестантов-эсеров демонстративно покинула намечавшийся диспут с арестантами-большевиками об аграрной политике, он не смог сдержаться. «В связи с этим отношения до того обострились, что одному из эсеровских лидеров И. Карцевадзе Серго Орджоникидзе дал пощечину. Потерпевший вполне серьезно вызвал на дуэль Серго Орджоникидзе. Впоследствии из-за этого тюремная фракция эсеров исключила из своего состава И. Карцевадзе как сторонника дуэли и тем самым нарушителя социалистических принципов»[43]. Данный эпизод достаточно был известен, правда, в исторической литературе он порой искажался. Тот же А. Авторханов писал о том, что Орджоникидзе «схватил за физиономию содокладчика эсера Илью Карцевадзе, за что был жестоко эсерами избит»[44]. Избиения на самом деле не было, но «телесный контакт» со стороны Серго имел место.

В сентябре 1907 года Серго был переведен в Сухумскую тюрьму. 27 октября Особым присутствием Тифлисской судебной палаты он был дополнительно приговорен за прежнюю революционную работу в Абхазии к заключению в крепость на один год. 9 апреля 1908 года Орджоникидзе был приговорен к вечной ссылке в Сибирь и лишению всех прав состояния, в том числе связанных с принадлежностью к дворянскому сословию.

После этого последовала его отправка в первую сибирскую ссылку. Местом поселения была назначена деревня Потаскуй Пинчугской волости Енисейской губернии. В августе Орджоникидзе бежит из ссылки. Сначала он плыл на лодке, шел пешком по тайге, потом последовал переход на лошадях по проселочным дорогам до железнодорожной станции Тайшет, а затем он уже на поезде последовал в европейскую часть России, а далее – в Баку[45].

Здесь Орджоникидзе продолжает активную подпольную партийную работу, присоединившись к Сталину. Вскоре они оказались под угрозой ареста, но им удалось вдвоем скрыться уже во время производства обыска. Воспользовавшись тем, что помощник пристава стал звонить по телефону, они смогли уговорить одного из двух городовых сбегать быстро за папиросами, дав ему 10 рублей (жалование у местных городовых было небольшим). В результате один из выходов из квартиры оказался свободным, и друзья смогли скрыться[46].

Угроза ареста была явной, поэтому в конце лета 1909 года бакинская большевистская организация направляет Орджоникидзе в Иран (Персию), в северную Гилянскую провинцию. Здесь Орджоникидзе руководил работой по созданию местной социал-демократической организации. Он также помогал местному народному вождю Саттар-Хану в военных вопросах. Серго участвовал в организации местных боевых революционных отрядов, в их походах, в том числе на Тегеран, а оттуда на Решт. Важным аспектом его работы была организация транспорта заграничной большевистской литературы в Россию через Иран. Последнее привело к налаживанию переписки с лидером большевиков В. И. Лениным, к их, пока заочному, знакомству.

Новый этап революционной деятельности

Еще находясь в Персии, Орджоникидзе написал письмо руководству партии с просьбой предоставить ему возможность обучения в партийной школе в Париже. В ноябре 1910 года Орджоникидзе возвращается из Персии в Баку и в скором времени едет в Париж к Ленину. Теперь они встретились лично. Н. К. Крупская впоследствии вспоминала: «С тех пор он стал одним из самых близких товарищей»[47]. В день 50-летия Серго в 1936 году она говорила, немного уже путая даты: «С 1912 года знаю Вас. Вы к нам на Мари-Роз[48] пришли. Консьержка меня позвала. Спускаюсь к Вам с лестницы, а Вы стоите и улыбаетесь. В Лонжюмо помню Вас. Вы крепко полюбили Ильича. Ну что же тут говорить»[49]. Действительно, отношения Орджоникидзе с Лениным и Крупской быстро стали доверительными, даже дружескими.

Спустя непродолжительное время в Париж в 1911 году приезжает и его старый друг по революционной борьбе Камо, с которым Григорий Константинович проводит много времени. В жандармских сводках за Орджоникидзе закрепилось прозвище «Прямой»[50].

В Париже Серго поселился в одной квартире с двумя другими российскими революционерами И. И. Шварцем[51] и Б. А. Бреславом[52]. Дружеские отношения с ними у него будут до самой смерти Орджоникидзе. Их общая квартира находилась на шестом этаже, не имела ни отопления, ни электричества. Плохие условия проживания обострили имевшиеся проблемы со здоровьем у Орджоникидзе. Как позднее вспоминал Бреслав: «У Серго тогда болели уши, и ему приходилось регулярно, кажется через день, посещать коммунальную поликлинику. Для лечения у частных врачей или в частной лечебнице требовалось много средств, которых тогда не было ни у него, ни у нас»[53]. С 20 июня Орджоникидзе и его товарищи по квартире начинают заниматься в партийной школе в Лонжюмо (деревня в 18 километрах от Парижа), которую Ленин создал для повышения идейно-теоретического уровня партийных кадров.

«Серго прослушал тридцать лекций Владимира Ильича по политической экономии, десять лекций – по аграрному вопросу, пять – по теории и практике социализма. Семинары по политической экономии вела Инесса Арманд. Несколько лекций провел Н. А. Семашко, А. В. Луначарский вел занятие по литературе»[54]. Правда, Луначарский, как вспоминал один из учеников школы, скоро бросил читать лекции. Свои обязательства перед учениками соблюдал только Ленин[55]. И Орджоникидзе также не отлынивал от занятий, хотя и ждал с нетерпением разрешения вернуться в Россию. Н. А. Семашко, исполнявший обязанности секретаря и преподавателя школы, вспоминал об Орджоникидзе: «Это был молодой, красивый, статный грузин, который поражал нас жаждой знаний и исключительной преданностью делу… Поскорее научиться и поскорее поехать на родину – таково было его правило, и этого он требовал от других. К каждому занятию он относился с величайшей серьезностью, долго беседовал с лекторами, чтобы выяснить все неясные для него вопросы»[56].

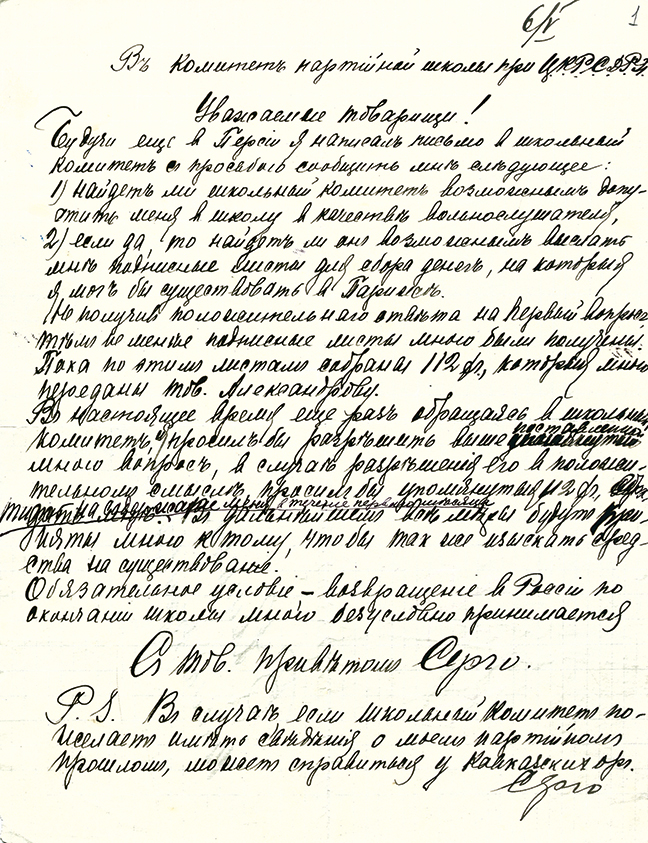

Заявление Г. К. Орджоникидзе в комитет партийной школы при ЦК РСДРП с просьбой зачислить его в Партийную школу в Лонжюмо

6 мая 1911

[РГАСПИ. Ф. 338. Оп. 1. Д. 16. Л. 1. Подлинник. Автограф]

Помимо лекций, слушатели и лекторы школы «ходили гулять в поля, пели песни, лежали на стогах сена и разговаривали о разном. Катались на велосипедах по окрестностям, купались в реке. Ленин, Инесса [Арманд. – И. Р.], Серго Орджоникидзе и Луначарский любили ездить в театр на окраине Парижа на авангардные или пролетарские пьесы. Крупская оставалась дома – это развлечение ей было не по вкусу»[57]. Любовь к театру Орджоникидзе сохранит на всю жизнь, правда, в дальнейшем он смог посещать театры только через десять лет, по завершении Гражданской войны. Укажем в этом отношении на «Билет № 25 Г. К. Орджоникидзе, члена президиума Заккрайкома РКП, на посещение театров».

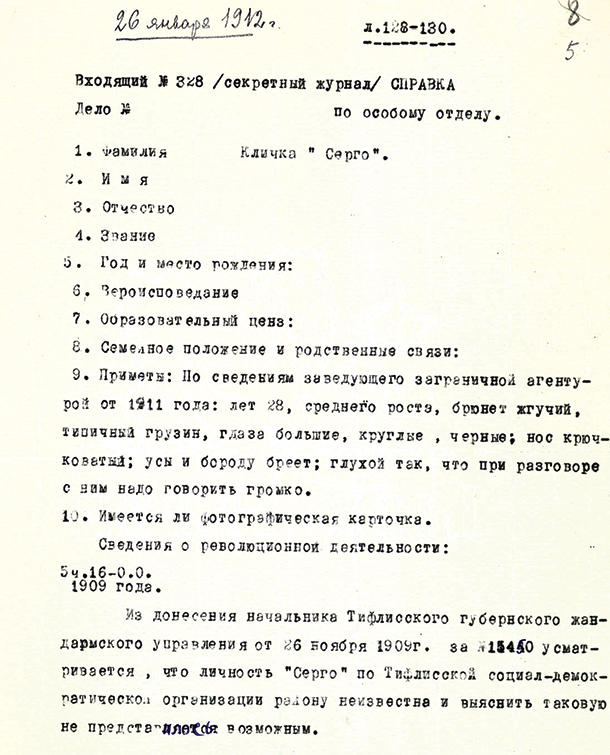

Не окончив предполагаемого полного курса лекций парт- школы, Орджоникидзе выехал вместе со своими товарищами Шварцем и Бреславом в Россию, куда их направили для восстановления большевистских организаций и подготовки созыва общепартийной Пражской конференции. В этот период за школой и ее деятельностью следили агенты охранки. В их отчетах нашлось место и для характеристики Орджоникидзе: «4. “Серго”, грузин или армянин по народности, ярый ленинец по убеждениям; его приметы: около 26–28 лет от роду[58], среднего роста и телосложения, продолговатое худощавое лицо, брюнет, усы и борода бриты, волосы зачесаны назад; носит черный костюм, белую соломенную шляпу, штиблеты; по-видимому, интеллигент; приличная внешность. Заявив о болезни горла или уха, уехал из Лонжюмо в Париж, якобы делать себе операцию. Имеются полные основания утверждать, что и он также командирован Лениным с особыми инструкциями в Россию»[59]. Проблема со слухом действительно имела место. Позднее, основываясь на данных заведующего заграничной агентурой о революционере «Серго» 1911 года, полицейское управление так описывало эту особенность Орджоникидзе: «Глухой так, что при разговоре с ним надо говорить громко»[60].

Из справки по особому отделу департамента полиции с описанием Г. К. Орджоникидзе

1912

[РГАСПИ. Ф. 85. Оп. 3. Д. 5. Л. 5]

Зоной персональной партийной ответственности Орджоникидзе в 1911 году были украинские и новороссийские территории. В течение длительной поездки он посетил Киев (здесь состоялась его первая встреча с Г. Л. Пятаковым)[61], Харьков, Полтаву, Луганск, Херсон, Одессу, Николаев, Ростов-на-Дону. В последнем городе он встретился с известным закавказским большевиком Алешей Джапаридзе[62], ранее с ним он пересекался во время нелегальной работы в Закавказье. Это была его первая поездка в этот регион. Впоследствии, уже в советский период, он часто будет посещать эти города, руководя уже промышленным производством в них.

Из Ростова-на-Дону Орджоникидзе в начале августа 1911 года направился в Баку, а затем в Тифлис. Здесь он пробыл до конца месяца, после чего опять вернулся в Баку. В середине сентября Орджоникидзе уже в Санкт-Петербурге, где вновь встретился с Бреславом и Шварцем. Пребывание в столице было непродолжительным, и Серго вместе с Семеном Шварцем вновь выехали в Баку, где в конце месяца должно было состояться общероссийское совещание по предстоящей большевистской конференции[63]. Однако совещание было сорвано арестом его участников. Серго удалось скрыться только в результате того, что во время его проведения он вышел купить папиросы[64]. Второй раз вредная привычка спасла Орджоникидзе от ареста. Удалось скрыться и его товарищу Шварцу. Вместе они отправились в Тифлис, затем Серго выехал за границу. В конце октября 1911 года он уже находился в Париже у Ленина. В Париже, по сведениям российской полиции, Орджоникидзе поселился в квартире Г. Е. Зиновьева[65].

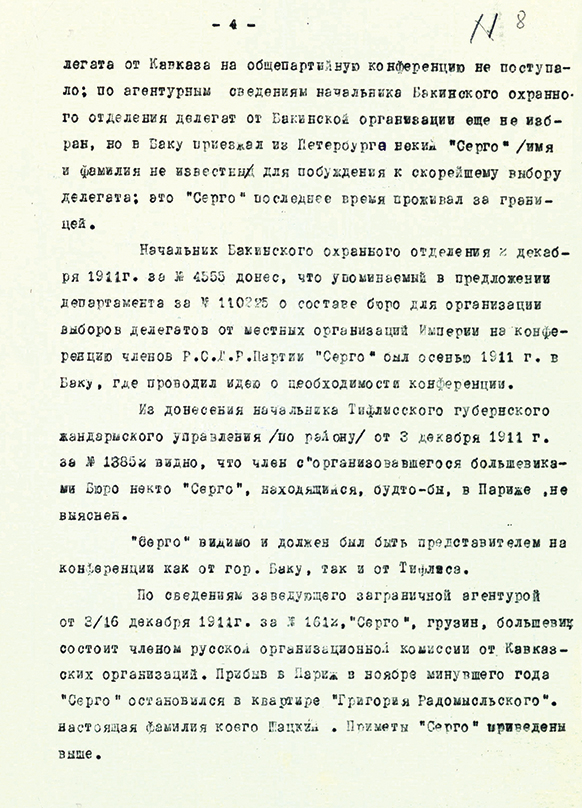

Из справки по особому отделу департамента полиции о революционной деятельности Г. К. Орджоникидзе

1911

[РГАСПИ. Ф. 85. Оп. 3. Д. 5. Л. 8]

5 января 1912 года в Праге начала работу VI (Пражская) конференция РСДРП, большую роль в подготовке которой в качестве руководителя Заграничной организационной комиссии по созыву конференции сыграл Орджоникидзе.

Состав большевистского ЦК, избранного на VI (Пражской) Всероссийской конференции РСДРП 1912 года: В. И. Ленин, И. В. Сталин, Я. М. Свердлов, Г. К. Орджоникидзе, М. И. Калинин, С. Спандарьян

[ЦГАКФФД Спб]

От заграничной организации РСДРП в ней приняли участие четверо делегатов: Л. Б. Каменев, В. И. Ленин, И. А. Пятницкий, Н. А. Семашко, еще 14 делегатов было от России: А. К. Воронский, Ф. И. Голощекин, М. И. Гурович, А. И. Догадов, П. А. Залуцкий, Я. Д. Зевин, Г. Е. Зиновьев, Р. В. Малиновский, Е. П. Онуфриев, Г. К. Орджоникидзе, А. С. Романов, Л. П. Серебряков, С. С. Спандарян, Д. М. Шварцман.

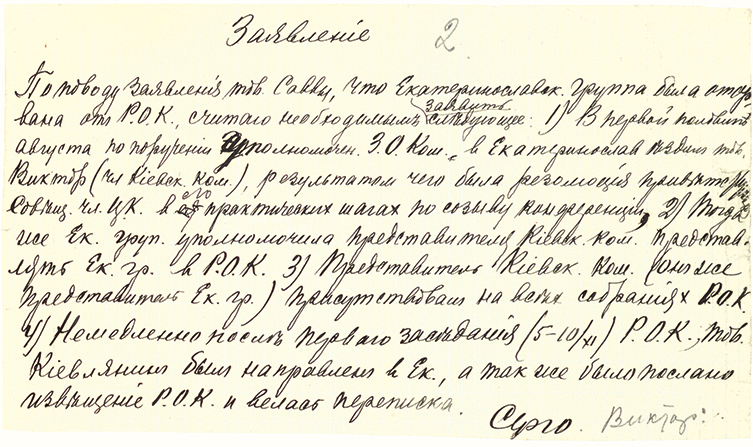

При этом Орджоникидзе имел отношение и к установлению полномочий российских делегатов, например делегата от Екатеринославской организации «Виктора» (Д. М. Шварцмана), он подтвердил полномочия последнего.

Заявление Серго (Г. К. Орджоникидзе) и Виктора (Д. М. Шварцмана) по поводу утверждения Я. Д. Зевина на Пражской конференции об оторванности Российской организационной комиссии по созыву общепартийной конференции (РОК) от местных партийных организаций, в частности от Екатеринославской организации. Надпись В. И. Ленина: «внесено 19.01.1912 в 4-м заседании»

19 января 1912

[РГАСПИ. Ф. 2. Оп. 1. Д. 2800. Л. 46. Подлинник.

Надпись – автограф В. И. Ленина]

Серго на конференции проводил четко проленинскую линию. Отметим особое отношение к нему во время партконференции и со стороны Ленина. А. К. Воронский писал: «Из всех нас, делегатов, которым удалось пробраться через кордон, Орджоникидзе был с Лениным наиболее близок. Они встретились как старые знакомые, постоянно находились у них разные совместные дела»[66]. Серго также был ответственным за размещение и помощь прибывшим из России делегатам. Питерский делегат Е. П. Онуфриев вспоминал: «Он очень внимательно и заботливо относился к нам в перерывах между заседаниями и в свободное время. Он старался незаметно выведать материальное положение каждого из нас, и впоследствии мы узнали, что он, посоветовавшись с Ильичом, выслал нашим семьям по 30 руб. По тем временам это была большая сумма для нашей партии»[67].

Конференция постановила издавать легальный партийный орган – газету «Правда» (ее первым редактором будет депутат III Государственной Думы, большевик Н. Г. Полетаев, с которым у Орджоникидзе сложатся прочные дружеские отношения[68]), а также рассмотрела вопрос о выборах в Государственную Думу, выступив против течения «ликвидаторов» (противников нелегальных форм деятельности). Данный момент особо отметил Ленин в письме к М. Горькому: «Наконец удалось – вопреки ликвидаторской сволочи – возродить партию и ее Центральный Комитет. Надеюсь, Вы порадуетесь этому вместе с нами»[69].

Важным моментом пражской конференции стали выборы в большевистский ЦК. В состав нового Центрального комитета большевистской партии первоначально вошли Ф. И. Голощекин, Г. Е. Зиновьев, В. И. Ленин, Р. В. Малиновский, Г. К. Орджоникидзе, С. С. Спандарян, Д. М. Шварцман. При этом, согласно А. К. Воронскому, Малиновский прошел в ЦК благодаря настойчивости Ленина, который в этом деле использовал поддержку Орджоникидзе[70]. На первом заседании ЦК в его состав были кооптированы И. С. Белостоцкий и И. В. Сталин, а также намечены в качестве кандидатов на случай провала А. С. Бубнов, М. И. Калинин, А. П. Смирнов, Е. Д. Стасова и С. Г. Шаумян.

Для практического руководства партийной работой в России было воссоздано Русское бюро ЦК РСДРП. В его состав входили избранные на конференции и кооптированные уже позже И. С. Белостоцкий, Ф. И. Голощекин, Р. В. Малиновский, Г. К. Орджоникидзе, Г. И. Петровский, Я. М. Свердлов, С. С. Спандарян, И. В. Сталин, Д. М. Шварцман, А. Е. Бадаев, М. И. Калинин, А. С. Киселев, Е. Д. Стасова, А. В. Шотман. Ключевое положение в Русском бюро первоначально занимал Серго Орджоникидзе.

После конференции Орджоникидзе вернулся в Париж, а уже оттуда выехал в Россию, прибыв вскоре в Санкт-Петербург. Е. Д. Стасова вспоминала: «Однажды он приехал в Питер из-за заграницы в элегантном костюме тех времен, в шляпе и драповом пальто, а в Питере стояли большие морозы. Серго пришлось ехать далеко, на Обводный канал, – это окраина Петербурга. Когда приехал к месту назначения, у него руки настолько замерзли, что он не мог достать кошелька, чтобы расплатиться, и просил извозчика самого спутешествовать в его карман и достать деньги. Когда на следующий день, Серго прочел в газете, какой вчера был сильный мороз, он сказал: “Если бы я знал, я бы умер”»[71]. Самая низкая температура была зафиксирована 27 января (24,8 градуса мороза), а также 4 февраля (28,4 градуса мороза).

В городе на Неве он провел около месяца. В основном его партийная работа сводилась к восстановлению большевистских ячеек на предприятиях города. 10 февраля он писал Н. К. Крупской в ЦК: «Все без различия приветствуют наши начинания. В успехе не сомневаюсь. Почти на каждом заводе имеется сплоченная группа»[72]. О его работе в эти дни оставил воспоминание и участник пражской конференции Онуфриев: «После конференции, примерно в середине февраля мес. 1912 г. тов. Серго приехал в Петербург. Я помню его доклад на партийном активе районов, который состоялся на Васильевском острове, на углу Кожевенной и Косой линии, в том же доме, где проходили выборы на Пражскую конференцию»[73].

В 1912 году судьбы Орджоникидзе и Сталина вновь пересеклись. 18 февраля Серго приехал к Сталину, который тогда отбывал ссылку в Вологде. Помимо того, что он рассказал о результатах VI партийной конференции, которая состоялась в январе в Праге (в новый состав ЦК вошел как Орджоникидзе, так и Сталин), он также передал своему другу и товарищу по партии деньги и документы для организации побега. 29 февраля около двух часов ночи Сталин совершил побег. Следует обратить внимание на замечание историка-архивиста О. Эдельман: «Авторы многократно переиздававшихся мемуаров (в частности, вдовы Орджоникидзе и Свердлова) меняли текст, выбрасывая эпизоды со Сталиным. Причем в лучшем случае шли на умолчания, как З. Г. Орджоникидзе, в первой версии книги которой “Путь большевика. Страницы из воспоминаний о Серго Орджоникидзе” имелись упоминания о совместной деятельности Серго и Кобы, например, рассказ о том, как Орджоникидзе в 1912 году приехал к Сталину в вологодскую ссылку, помог организовать побег и вместе с ним выехал из Вологды (что подтверждается многими сохранившимися источниками, в том числе донесениями полицейских агентов наружного наблюдения). Во втором издании, переработанном практически в другую книгу, но вышедшем под тем же названием в 1956 году, этого эпизода нет, как нет и вообще упоминаний о Сталине. Однако З. Г. Орджоникидзе постаралась, по крайней мере, не писать явной неправды»[74]. Безусловно, это было не случайно. XX съезд определял если не запретные темы, то отношение к ним и соответствующую трактовку событий и исторических деятелей. В этом отношении представляет интерес письмо Е. Д. Ворошиловой к З. Г. Орджоникидзе от 9 ноября 1956 года: «Дорогая Зинаида Гавриловна! Пересылаю Вам письмо товарища Стасовой, адресованное Вам, но почему-то попавшее ко мне, и я его машинально вскрыла. Прошу прощения. Материал я не прочитала. Я увидела, что речь идет о Серго и только тогда обратила внимание на адрес. Пользуюсь случаем сказать Вам, что с чувством большого удовольствия я читала страницу в Правде, посвященную 70-десятилетию со дня рождения Григория Константиновича Орджоникидзе. Этим подтверждается мое мнение о том, что партия и народ не забывают своих лучших сынов. В настоящее время старые товарищи много пишут воспоминаний о 1905 годе, о работе в подполье, об участии в Великой Октябрьской Социалистической революции, о Великом и простом Владимире Ильиче Ленине, о замечательных большевиках, в том числе и о Серго. Подобные воспоминания очень нужны для пополнения истории борьбы нашей партии новыми неизвестными фактами и особенно полезны молодым. Читая мои строки, вы наверно решите, что я противоречу себе. Давно ли, думаете Вы – Екатерина Давыдовна не оправдывала мои усилия в области увековечения памяти Серго. Зинаида Гавриловна, отвечаю, что противоречия здесь нет. Я только считала и считаю, что не обязательно этим должны заниматься родственники. Однако от всей души желаю Вам успехов в подготовке к новому изданию Вашей книги о Серго, над которой, как мне известно, Вы постоянно много работаете. И еще мне очень хочется Вам пожелать, чтобы Вы не отдавали дань времени в связи с вопросом о культе личности. Будьте объективны, иначе теряется самое ценное – историчность и правда жизни. Всех благ. Ваша Е. Ворошилова»[75]. Разница между воспоминаниями получилась значительной.

Из Вологды через Санкт-Петербург, еще до побега Сталина, Серго направился в Киев. Отсюда 24 февраля он сообщил Ленину о своей поездке в Вологду к И. В. Джугашвили (Сталину): «Окончательно с ним столковались; он остался доволен исходом дела»[76]. Затем Серго выехал в Тифлис, а оттуда в Баку. Туда же после побега из ссылки направился и Сталин. Здесь 29 марта Сталин проводит совещание работников большевистских районных организаций Баку, которое поддержало решения Пражской конференции. Через два дня И. В. Сталин выезжает из Баку в Москву.

Между тем Орджоникидзе после Баку опять посещает Киев и оттуда едет в Москву. Здесь он встретился с членом большевистского ЦК Р. В. Малиновским, который одновременно являлся агентом царской охранки. Уже с 4 апреля Орджоникидзе находился под полицейским наружным наблюдением, его передвижения по городу тщательно отслеживались. 7 апреля Серго встретился в Москве с прибывшим из Баку Сталиным[77]. Полиция установила слежку уже за двумя революционерами, но пока не арестовывала их. Арест в Москве не был произведен с целью безопасности ценного для охранки агента Малиновского. Как указывалось в донесении начальника московского охранного отделения полковника П. П. Заварзина от 9 апреля 1912 года: «Ввиду близости к “Серго” и “Кобе” имеющейся в отделении центральной секретной агентуре и невозможности вследствие сего арестовать наблюдаемых в г. Москве, отъезду их препятствий мною не ставилось, и оба они, в сопровождении филеров, выбыли сего числа в г. Санкт-Петербург с поездом № 8»[78].

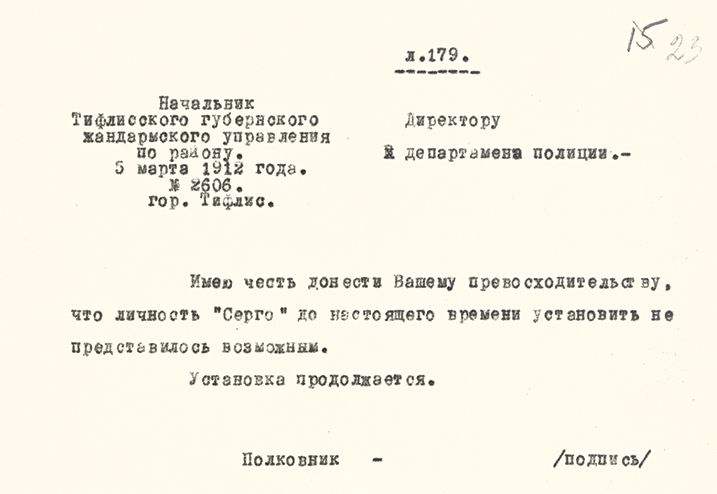

Справка по особому регистрационному отделу департамента полиции о революционной деятельности человека по кличке Серго, личность которого полиция не установила

5 марта 1912

[РГАСПИ. Ф. 85. Оп. 3. Д. 5. Л. 23]

В Санкт-Петербурге Серго поселился у большевички Веры (Ревекка Лазаревна Швейцер)[79] по адресу Коломенская улица, дом № 5, квартира № 50. В течение четырех дней полиция продолжала за ним следить, пытаясь установить его связи с другими революционерами. Однако не все передвижения Серго по городу удавалось отслеживать. Поэтому вскоре, 14 апреля 1912 года, состоялся арест Орджоникидзе на одной из улиц Санкт-Петербурга. Орджоникидзе предъявил при аресте паспорт на имя крестьянина Тифлисской губернии Асана Новруз-Оглы Гусейнова. Однако полиция знала, с кем имеет дело, и наличие данного паспорта не помогло революционеру. На следующий день Орджоникидзе, учитывая предъявленные ему факты, признал свою фамилию, но указал, что приехал в Санкт-Петербург для лечения (у него при аресте был изъят только что купленный им врачебный рецепт)[80].