Полная версия

Из жизни человека советского. Композиция, навеянная чтением и размышлениями

1960-е годы

Патриоты ССО из группы Р8-59 РТФ МЭИ

На фоне почти законченной кирпичной кладки дома

Мастер-класс провожу как бригадир: выкладывать углы дома – это моё!

На четвертом курсе, в рамках общественной работы, я познакомился с будущим научным руководителем Михаилом Владимировичем Капрановым. Уже на пятом курсе он рассказал о тематике своей работы и предложил идею, которая послужила основой моего первого патента и дипломной работы, а в дальнейшем – темой кандидатской диссертации. Я стал подрабатывать на кафедре радиопередающих устройств на полставки лаборанта. С этой кафедрой, её коллективом, тесно связаны следующие без малого 15 лет моей жизни…

Летом 1963 г. были экзамен по военно-учетной специальности, воинские сборы на комплексе ПВО С75 (трёхкабинный вариант) и присяга…

В остальное время года тоже не сидели сложа руки, организуя встречи с интересными людьми. Так, в период 1964–1974 гг, когда я к этому был причастен, мы организовали в МЭИ встречи как с «лириками», имена которых были на слуху (В. Дудинцев, Е. Евтушенко, Н. Матвеева и Е. Камбурова), так и с «физиками», чьи профессиональные интересы (паранормальные явления, лазоходство) были интересны сами по себе.

Первой была встреча с писателем Владимиром Дудинцевым. Публикация его романа «Ни хлебом единым» в 1956 году в журнале «Новый мир» произвела в Советском Союзе эффект разорвавшейся бомбы. Достаточно сказать, что во время обсуждения романа в Доме литераторов в Москве пришлось вызвать конную милицию, чтобы разогнать собравшуюся толпу, стремившуюся во что бы то ни стало попасть внутрь, послушать и высказаться. В Московском университете дискуссия, начавшаяся в аудитории, заканчивалась на улице.

Роман В. Дудинцева принадлежит к так называемой литературе «оттепели», поднимавшей острые социальные и нравственные проблемы. Однако уже в 1957 году книга была подвергнута резкой критике – автора обвинили в очернении и искажении действительности, в преувеличении опасности бюрократизма. Партийная печать решительно осудила роман и, несмотря на его огромный успех, он не вышел отдельной книгой, а автор был на 30 лет выдавлен из литературы… Сюжет романа актуален и поныне. Не случайно экранизация этого произведения в 2005 году режиссером Станиславом Говорухиным имела широкий общественный резонанс.

Темы, связанные с проблемами парапсихологии были в те годы в тренде. Парапсихология – область исследований паранормальных явлений: экстрасенсорного восприятия, происходящего без участия органов чувств (телепатии и т. п.), и воздействия человека на внешние физические процессы без посредства мышечных усилий (телекинез). К этим двум типам может быть сведено всё многообразие изучаемых в парапсихологии феноменов.

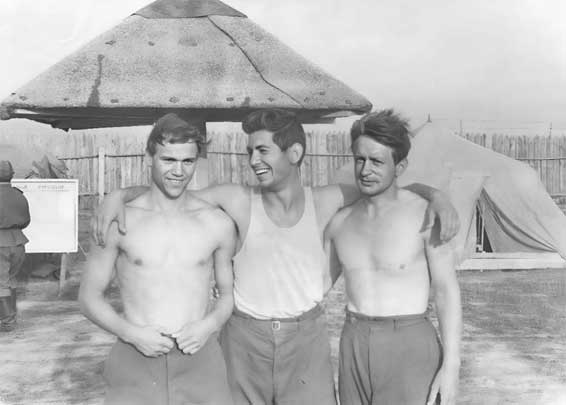

На военных сборах с коллегами Борисом (слева) и Эдуардом

Такая красота – и только на месяц!

Наиболее широко отечественные исследования явлений парапсихологии проводились в рамках научно – технического общества радиотехники, электроники и связи (НТОРЭС) им. А. С. Попова. В числе имевшихся в это время экспериментов и наблюдений были такие, которые, при вполне убедительной документально подтвержденной достоверности, были совершенно необычны. Научная общественность была в то время не способна воспринять их. Не удивительно, что на существовавшем тогда идеологическом фоне об их опубликовании в научных изданиях не могло быть и речи.

В органе НТОРЭС им. А. С. Попова журнале «Радиотехника» я обратил внимание на ряд публикаций профессора, зав. кафедрой МВТУ им. Баумана Ипполита Моисеевича Когана, который к тому же возглавлял секцию биоэнергетики при этом обществе. Ипполит Моисеевич согласился на встречу с сообщением о своих работах в области парапсихологии. На встрече его сопровождал член секции биоэнергетики Карл Николаев, актер театра им. Вахтангова. Именно вахтанговец продемонстрировал в переполненном Большом актовом зале (БАЗ) МЭИ некоторые элементы телепатии. В частности, вспоминаю такой эпизод. Как ведущий, я обратился к зрителям с предложением сформулировать задание, которое должен будет выполнить Николаев. Через несколько минут передали записку с таким заданием. Несколько раз про себя медленно прочитал текст записки, не показывая её Николаеву, который держал меня за руку. Николаев сосредоточился и через мгновение потянул меня в зал. Мы медленно шли по среднему проходу зала между рядов. Вдруг он резко остановился и подошёл к сидящей с краю пожилой женщине в очках. Я слегка напрягся, поскольку это была наша «всемогущая» секретарша деканата – гроза разгильдяев, и шутить с ней было бы себе дороже! Николаев «сделал стойку», как мне показалось в растерянности, что-то бубня типа: «очки… очки, что я должен сделать с очками?». Потом протянул руку, снял с женщины очки и потянул меня назад, на сцену, где положил очки на стол… Я громко прочитал текст записки, где были предложены именно те манипуляции, которые выполнил Николаев. Аплодисменты! Довольный Карл вытирает вспотевший лоб… Однако замечу, что эту демонстрацию нельзя было признать истиной телепатией, поскольку Карл держал меня за руку…

Пятый курс и лето 1964 г. запомнились поездкой в спортивный лагерь МЭИ недалеко от Алушты. В Алушту я добирался через Севастополь, где провёл пару дней в компании местных жителей – студентов Московского института стали и сплавов, с которыми познакомился накануне на слете комсомольского актива под Москвой. В первый день пребывания в Севастополе в полночь я нырнул с Графской пристани в воды Черного моря – это был мой первый в жизни контакт с морем!

С моим пребыванием в Алуште совпал дружеский визит, который нанес начальнику лагеря Латернеру довольно известный музыкант создатель и руководитель популярного в те годы ансамбля «Дружба» А. А. Броневицкий с супругой Эдитой Пьехой. Это событие запомнилось студенческому народу высокомерием певицы, хотя окружающие были близки ей по возрасту. Она же в упор никого не видела и «бултыхалась» на мелководье с детьми.

1965-й год ознаменовался защитой дипломного проекта, после чего мне было предложено остаться работать на кафедре в должности старшего лаборанта (100 р.). А летом состоялась поездка в Венгрию в составе студенческого строительного отряда. Полуторамесячное пребывание в стране предусматривало месяц работ на строительном объекте – утепление перлитом крыши учебного здания политехнического института, расположенного непосредственно на берегу Дуная. Экскурсионная часть, длительностью две недели, включала недельный отдых на озере Балатон, затем экскурсии по городам Мишкольц и Эгер, а также посещение пещеры на границе с Чехословакией. В пещерах любовались феерическим видом искусно подсвеченных сталактитов и сталагмитов.

Прошло много лет, но до сих пор стоят перед глазами мосты через Дунай, гора Геллерт с бассейном с искусственными волнами, напротив – величественное здание парламента, а дальше, в Буде, собор Св. Матьяша XIV века с органом. Звучит католическая месса «Реквием» Моцарта…

Главными событиями 1966 года стали свадьба и рождение дочери Татьяны. Брак с Раисой Леонидовной был оформлен 7 мая – в день Радио, мой профессиональный праздник. До этого мы долго встречались. Она человек довольно замкнутый и скромный, но мне удалось её заинтересовать по-настоящему. В её лице я нашел преданного и любящего человека. Видимо, под моим влиянием она, по окончании техникума легкой промышленности и работая зав. ателье, поступила в вечерний институт того же профиля. Закончив институт в 1969 г., в течение 6 лет работала начальником ОТЗ на предприятии «Рабочая одежда». Руководство её очень ценило, поскольку она впервые в отрасли внедрила на предприятии бригадный подряд. В результате нам выделили двухкомнатную квартиру в новом доме в пос. Восточный. До этого около восьми лет мы жили в двух смежных комнатах в четырёхкомнатной квартире с соседями: она еврейка, он татарин…

Домашние хлопоты были не главными, поскольку работа на кафедре предполагала нацеленность на повышение научной квалификации и достижение конкретных результатов. Помимо учебной работы, связанной с постановкой новой лабораторной работы по теме диплома, была подана заявка на изобретение, реализующее нашу научную идею. Идея состояла в таком изменении структуры классической системы фазовой авто-подстройки частоты (ФАПЧ), чтобы наделить её способностью манипуляции фазы мощного высокочастотного высокостабильного сигнала. При этом манипуляция фазы осуществляется низкочастотным информационным сигналом – видео или звуковых частот. Ценность такого решения заключается в использовании, стабилизированного по частоте и модулированного по фазе, автогенератора в качестве мощного выходного каскада радиопередатчика.

На прогулке в Алексеевской роще с Раисой и подругой приятеля-фотографа

Сергей + Раиса – бракосочетание

За свадебным столом с друзьями и подругами

После трёх лет борьбы с недоброжелателем в патентном ведомстве, авторское свидетельство было получено. В эти годы вышла первая моя научная публикация в журнале «Радиотехника», одном из самых престижных изданий научных материалов по радиоэлектронике. В краткой статье представлен способ индикации на экране осциллографа работы системы ФАПЧ с манипуляцией фазы.

Оставаясь членом комитета комсомола МЭИ, участвовал в организации знаковых мероприятий общеинститутского масштаба. Так были организованы встречи, далекие от политики и идеологии – с Новеллой Матвеевой и Еленой Камбуровой. Эти душевные встречи (с гитарой) проходили в Доме культуры МЭИ.

Надо заметить, что я предпочитал игровые виды спорта. Не показав заметных результатов в футболе, где выступал либо в защите, либо стражем ворот, весь «жар души» и немалый темперамент отдал волейболу Играл в него с переменным успехом где-то с 15 до 45 лет, добившись второго спортивного разряда на межвузовских соревнованиях. С ребятами по месту жительства играли и зимой, всеми правдами и неправдами попадая в спортивный зал школы. В нашей компании был даже мастер спорта по волейболу, который, правда, в дальнейшем плохо кончил. Спился. Конечно, желание «поддать» во время воскресных волейбольных страстей в семье не приветствовалось, однако нужна была «отдушина».

Однажды брат, в те годы уже офицер-подводник на ТОФ, прислал грелку со спиртом (как мало пьющий и очень надежный кадр имел соответствующий доступ). После долгого пребывания в резиновой таре спирт, на мой взгляд, был негоден к употреблению. Мои партнеры по волейболу были другого мнения на этот счёт: содержимое той грелки, поименованное «ластиковой» настойкой, было истреблено «на ура» до капли!

Почти год, уже будучи инженером, занимался самбо, однако переусердствовал однажды на тренировке в спортзале МЭИ, повредив ключицу. После этого весь пыл как-то сошёл на нет…

Описанные выше спортивные баталии не помещали мне сдать экзамены и поступить в 1968 г. в дневную аспирантуру со стипендией 100 р. (+ 50 р. за учебную работу в течение 10 месяцев в году). Тема научной работы была определена с М. В. Капрановым в общих чертах, как направление, без конкретики.

Наш семейный бюджет не позволял достаточно быстро приобрести необходимые вещи для нормальной жизни и обустройства квартиры. Поэтому всё необходимое было куплено в течение двух лет на деньги, заработанные в 1969 и 1970 годах во время летнего отпуска, проводившегося мною на стройках Сибири в строительных бригадах, состоящих в основном из сотрудников МЭИ. Зимой заключался договор на определенный объем работ; в 1969 г. это была работа в Якутии, а договор – с мощным животноводческим совхозом, территория которого простиралась на сотни километров от Якутска и почти до реки Алдан.

Все лесные дороги, по которым мы доби-ра-лись до населенного пункта Туора-Кель, что приблизительно в 120 км на северо-восток от столицы республики, отгорожены от тайги с целью защиты свободно пасущихся повсеместно коров и лошадей (каждая с клеймом на бедре). Так их оберегают от контактов с таёжными жителями – разносчиками заразы. По этой же причине в поселке отсутствовали собаки. Поражали тишина и не пуганные утки на озерце. Кстати, в Якутии говорят, что почти на каждого жителя республики приходится по отдельному озеру, настолько их там много!

Стройплощадка, где было начато строительство грандиозного 100-метрового коровника, находилась на некотором удалении от жилых домов. Прикол в том, что для уборки навоза внутри коровника предполагалось использовать колесный трактор! Это само по себе свидетельствует о масштабах стройки…

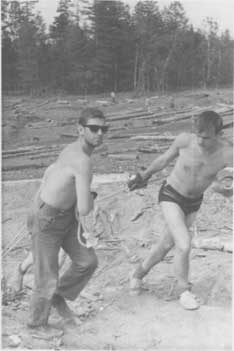

1969 г. Трудовой десант в Якутию

С Анатолием Кузьмичом Макаровым

А как ещё переместить бревно лиственницы?

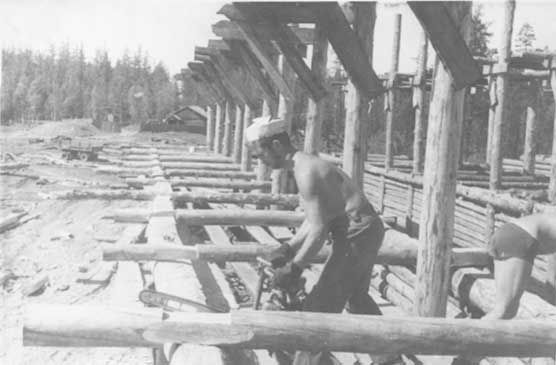

И вот так 12 часов, правда, с двухчасовым обеденным перерывом…

Из русских здесь в местной больнице работали по распределению две медички. Местные жители – якуты (с ударением на последнюю букву) – относились к нам дружелюбно. Так, помогли, в частности, справиться с живым бычком, который мы купили для пропитания (1,07 р. за килограмм живого веса). Однако получить реальное мясо для готовки самостоятельно мы бы не смогли – настолько сложна и кровава технология! Правда, мы участвовали в этой экзекуции, удерживая бедное животное в предсмертных конвульсиях. К моменту кровопускания рядом оказались местные жители с тазами – оказалось, что кровь животного ценное сырьё для приготовления домашней пищи. Шкура бычка имела столь солидный вес, что это наводило на мысль об ошибке, совершенной при покупке мяса в живом весе!

Немало смущали масштабы и трудность предстоящей работы: под тонким слоем земли или дёрна – лёд вечной мерзлоты; единственный материал – вековые лиственницы; рабочий инструмент – лом, топор, бензопила; рабочий день -12 часов (подъём в 6-00) при двухчасовом обеденном перерыве, трёхразовое питание с мясом. Одно радовало – безоблачно и тепло, около +30°. В помощь двум поварихам ежедневно выделялся дневальный, который обеспечивал печь дровами и добывал воду, растапливая на солнце лёд, вырубаемый из ледяных глыб, запасенных ещё зимой в достаточно глубоком погребе.

За 32 рабочих дня, очевидно, сделано было немало, если на руки пришлось по 1000 р. каждому – этого хватило для приобретения в Москве комплекта румынской мебели «жилая комната». Издержка этой «командировки» – приобретенный мною неврит слухового нерва с потерей 30 дБ слуха на левом ухе. Это результат попыток охладиться в обеденный перерыв, когда погружаешься в водоем с отчаянно тёплой водой и, держась за донную траву, прижимаешься к ледяному дну, хоть на минуту. Так что за всё хорошее приходится расплачиваться, часто здоровьем. Это основной житейский вывод из «тура в Якутию».

Из запомнившегося в жизни в якутском поселке – короткая охота с немецкой двустволкой, что была у моего товарища и коллеги Кузьмича (Анатолия Кузьмича Макарова). Утки, заметив человека с ружьем, быстренько скрылись в камышах, поэтому решил проверить свою сноровку на опушке леса. Небольшая птица вспорхнула с вершины дерева – выстрелил навскидку… птица камнем упала на землю метрах в двадцати. Это был молодой сокол, крыло которого храню до сих пор, испытывая немалые угрызения совести… Настоящая утиная охота состоялась у меня в августе 1982 г. на Днепре, в камышах, недалеко от дубовой рощи Сокирно, что рядом с Черкассами. Каковы были результаты этой охоты, не помню, но впечатлений – море! Теперь, к сожалению, подобная затея в тех местах для россиянина стала немыслимой.

В следующее после Якутии лето собрался отряд для работ по договору со строительным управлением в г. Боготол, расположенном непосредственно на транссибирской магистрали. В этот город выходили «лежневки» – дороги, проложенные в тайге для вывоза строевого леса на существующие здесь мощные пилорамы, поскольку «гнать» на продажу «кругляк» менее выгодно, нежели доску. Нашей бригаде предстояло сделать фундамент для очередной пилорамы, а также построить здание автозаправочной станции. Вот на будущей автозаправке мне и пришлось бригадирствовать, строя это сооружение с нуля – по чертежам.

Часто вспоминаю такую картину. Идём на обед в столовую мимо покосившегося штакетника, на котором фанерный лист с текстом, начертанном яркой краской: «Кодекс строителя коммунизма». Внутри столовой у кассы меню, где всегда присутствует «Суп с консервой». Спрашиваю: «Почему с консервой?» и слышу традиционный ответ: «Потому что мяса нет!»

Мы ночевали в квартире на первом этаже пятиэтажного дома. Основной проблемой были вездесущие клопы. Чтобы как-то защититься от них стену у кровати затягивали плёнкой, на которой это кровопийцы не могли удержаться. Но напрасны были наше потуги – они падали на кровать с потолка!

Вспоминаются люди, с которыми удалось пообщаться. Так, кузнец, обслуживающий нашу стройку, был из заключенных, отбывших весьма солидный срок за убийство жены, причём это преступление он весьма убедительно мотивировал. Наш соседом по квартире был парень из семьи с западной Украины, выселенной в Сибирь ещё в конце 1940-х, и осевший в Боготоле. Парень нормальный, но борзый – держал под подушкой обрез охотничьего ружья. Говорил, отстреливается, когда местные «джигиты» преследуют его за местных «мадонн», к которым он был неравнодушен…

Серьёзная издержка этой «командировки» – я закурил, хотя клятвенно обещал маме, что не буду злоупотреблять алкоголем и табаком! Пожалуй, это было проявлением не слабости, а, по существу, жизненной необходимостью: из 45 рабочих дней около сорока работали под дождём: вели кирпичную кладку стен здания! При такой погоде дороги были непроходимыми, и вся колесная строительная техника стояла на приколе. В результате раствор на нашу стройку доставляли на «волокуше» – большом листе железа, который цеплялся к гусеничному трактору. В таких условиях на час работы под дождём приходился ещё час, чтобы обсохнуть и высушить одежду у «буржуйки» в строительном вагончике. Можно ли было в таких условиях не закурить, сидя около огня? Тем более, что болгарская «Шипка» без фильтра было легкодоступна… Этот порок завладел мною на долгих 30 лет – лишь непрекращающееся головокружение положило этому конец. Это недомогание стало серьёзной помехой в работе – преподаватель читает лекцию, опираясь на доску, чтобы не упасть! Такая «картина маслом» могла вызвать у студентов некие подозрения в приверженности преподавателя «зеленому змию».

Эти поездки в Сибирь обогатили меня как в части умения делать многое своими руками, так и ощущением масштабов страны, её величия. Понимание последнего сформировалось после посещения города Дивногорска и Красноярской ГЭС на Енисее. Эту экскурсию мы с Кузьмином совершили после окончания работ в Боготоле, добравшись за ночь до Красноярска на багажных полках поезда.

* * *Основным на этом жизненном этапе было постижение специальности и самого себя. Познать себя, пожалуй, сложнее и важнее, нежели получить диплом о высшем образовании. Понять «а какая по Сеньке шапка?», какой путь выбрать после ВУЗа, можно только подвергнув себя неким испытаниям с неизвестным финалом. Наконец, проверить твердость характера перед разнообразными соблазнами (женщины, вино, наркотики, карты) или способность принять однозначное решение, например, о разрыве с предавшим тебя человеком. Но прежде всего, надо было сделать выбор между наукой (остаться на кафедре с перспективой аспирантуры) и инженерной работой на предприятиях оборонного комплекса. Можно было, имея «волосатую руку», попытаться сделать карьеру, просочившись в ряды номенклатуры. Поскольку «руки» не было никогда, приходилось надеяться только на себя, тем более, что номенклатурное будущее меня, человека бескомпромиссного, не привлекало. Решил двинуться в науку, мечтая о преподавательском поприще…

1.4. Защита диссертации, Болгария и преодоление языкового барьера

Помимо трудовых будней в Сибири, шла своим чередом работа над диссертацией: «погружение» в теорию колебаний с бифуркацией, узлами, фокусами и сепаратриссным циклом, устойчивостью «в малом» и «в большом», с приложением этого аппарата исследований к коммутируемой системе фазовой автоподстройки частоты. Исследование динамики нелинейной системы потребовало привлечения более мощных, нежели логарифмическая линейка, вычислительных средств. В конце 1960-х в вычислительном центре МЭИ была смонтирована новейшая ЭВМ «Минск-32», занимавшая целую комнату со своими запоминающими устройствами: магнитным барабаном и шкафами с магнитной лентой. Прямого доступа к машине пользователи не имели – в специальную ячейку на ВЦ помещалась пачка перфокарт с программой вычислений и, если повезет, пару раз в неделю обслуживающий машину программист загружал в неё эту пачку.

Нередко на отладку программы на языке Фортран уходил месяц, а то и больше! Часто тормозили дело не программные ошибки, а не до конца пробитое отверстие в перфокарте. Был разработан алгоритм и написана программа для исследования динамического режима системы, содержащая десяток параметров и три вложенных цикла вычислений. Программа была отлажена на ЭВМ «Минск-32», что позволило получить и опубликовать новые научные результаты. Не забыть тот восторг, когда после нескольких месяцев отладки внутренних циклов программы, имея возможность лишь один-два раза в неделю вносить изменения в программу, я нашел в кафедральной ячейке ВЦ распечатанный результат исследования! В этот момент хорошо понимаешь утверждение академика Ландау: «Творчество – это наслаждение».

Однако не всё было так гладко: отсутствие чёткой формулировки темы диссертационной работы при поступлении в аспирантуру, при её окончании сыграло злую шутку. Позиция руководителя сводилась к общим словам – советам типа: «хорошо бы исследовать также реакцию системы на скачки частоты» или «куда спешить, ведь интересно экспериментально проверить и этот теоретический результат». Позже я понял смысл такого подхода – придержать исполнителя НИР кафедры, притормозить его выход на защиту, и, следовательно, задержать на год или два переход на более высокий уровень, в самостоятельное плавание со своей тематикой. Перед глазами были примеры коллег, которых не благословляли на завершение диссертационной работы годами.

В результате такой политики понадобился ещё год для завершения и оформления работы. Диссертация получилась весьма объемной, почти 300 страниц. Первый вариант отпечатал сам на «Эрике» – была такая пишущая машинка производства ГДР. С предзащитой ездил летом 1972 г. в Ленинград на предприятие с соответствующей тематикой. Защита состоялась 8 декабря 1972 г. с результатом 18/1 в мою пользу! Традиционный банкет проходил на балконе ресторана гостиницы «Украина» – от нервного напряжения мне хватило одной рюмки. К счастью, рядом были родители и жена…

Летом 1973 г. был утвержден командиром студенческого отряда для участия в международном трудовом лагере в Болгарии. В отряде собралось 20 парней и 5 девушек. Мы провели полтора месяца в этой стране, изрядно по ней поколесив. Но это – в конце командировки, а в начале были трудовые будни: для парней – прореживание густого молодого леса на склонах гор Стара-Планина. Рабочий инструмент – топор с длинной ручкой (брадва). Впечатлений – море! Режим достаточно суровый: подъём в 6-00, завтрак, автобус, потом пешком в горы 40 мин, работа до 16–00, купание голышом в горной речке и спуск к машине. После обеда – спортивные и культурные мероприятия, часто с исполнением «Наш адрес ни дом и ни улица, наш адрес Советский Союз» незабвенного Давида Тухманова.

Попробовал великолепную форель из горной реки, пиво (бир) было по потребности, а по праздникам позволяли себе и болгарскую чачу (ракию), но в разумных пределах. Так, через неделю после приезда отмечали в местном кабачке день рождения одного из бойцов. Сдвинули столы, заказали кибабчете и решили для начала выпить что-нибудь типа шампанского, но его не было. Взяли невиданный нами дома напиток в литровых бутылках с, как нам казалось, не очень большой крепостью. Наполнили фужеры. Я обратил внимание, что все присутствующие в кабачке после этого как-то напряглись, но не придал этому значение – знай, мол, наших. Никто фужер не осилил, а вот слезы брызнули у всех – выяснилось, что это был довольно крепкий аперитив на основе анисового абсента. Местные посетители сидели с рюмкой этого напитка по два часа – так у них принято проводить вечера в дружеском кругу даже в деревнях. Пьяных мы не видели ни разу…