Полная версия

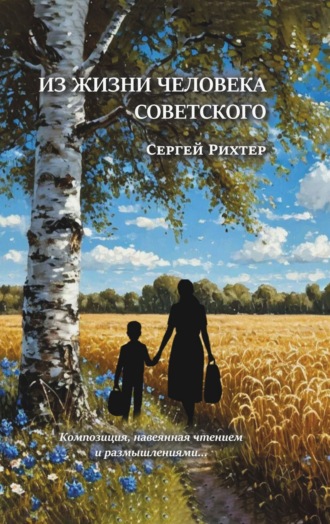

Из жизни человека советского. Композиция, навеянная чтением и размышлениями

Позже, когда на волейбольной площадке около дома стали собираться стар и мал, и одноклассник Герман А. запускал самодельный усилитель с «вертушкой» – проигрывателем пластинок – стартовали танцы – до первых звёзд! И мне страшно захотелось сделать подобное самому. Тем более, что этому способствовал магазин «Пионер» на улице Горького (Тверской), где реально было купить необходимые радиодетали, а заведя позже знакомство с продавщицей Ларисой, и дефицитную немецкую магнитную плёнку типа СН – списанную и потому дешевую на 500 м бобинах. Так, где-то классе восьмом усилитель я спаял, а для проигрывателя использовал дешёвенький мотор на 78 оборотов, который, правда, сам крутиться не хотел – его надо было подтолкнуть. Но какое это имело значение, если с пластинки с зеленой этикеткой заливался соловьём сам Радж Капур: «Бродяга я, а, а, а…», Леонид Утёсов рассказывал про последнего извозчика в Сокольниках или «Утомленное солнце», а пасодобль Рио – Рита, танец военных лет, волновал кровь…

Школу я закончил, не получив по злой воле начальства из РОНО серебряную медаль, поскольку оно посчитало, что в нашей школе намечается слишком много медалистов. И директор «взял под козырёк»… В результате Серафима Леонтьевна поставила в аттестат «хорошо», несмотря на пятёрки в четвертях и на тот факт, что весной, проверив сочинение по поэме Маяковского «Хорошо!», она заявила: «Разные у меня были ученики, но поэт встретился впервые». Поставила за сочинение «отлично», правда, простила одну ошибку – отсутствие кавычек при написании эпиграфа. Покраснев как рак, я признался, что эпиграф сочинил сам:

Наша цель – коммунизм, Мы к ней с песней идём.И трудом своим мир Всем народам несём!Вот такой я был правильный и наивный, верящий в светлое будущее! Опять же Никита Сергеевич всё рассказал про Сталина и обещал наступление коммунизма к 1980 году, а пока надо было срочно поднимать целину и сажать кукурузу… вплоть до Северного полярного круга.

…Через некоторое время мне на глаза попалось четверостишье Евгения Евтушенко, который в одном из ранних стихов писал:

Если мы коммунизм построить хотим, трепачи на трибунах не требуются. Коммунизм для меня – самый высший интим, а о самом интимном не треплются.Прочитав это, я уже не чувствовал себя «белой вороной» из-за своих откровений…

Отсутствие медали мне аукнется уже через пару месяцев, когда я штурмовал приемную комиссию Московского энергетического института (МЭИ). Но, как говорится, «напрасно ваше совершенство, оно вам не поможет вновь» – я провалил экзамен по математике (устно), замахнувшись на неравенство Буняковского, которое, при нашем уровне математики в школе, мне оказалось не по плечу. Да и первый в жизни костюм и белая рубашка под горло подвели – сковывали движения и мысли. С тех пор на экзамен всегда ходил в привычных, ношенных одежде и ботинках…

Мама посоветовалась с братом Владимиром, который работал в Министерстве морского флота, и по его совету, чтобы не терять время, я решил поступать в подведомственный электромеханический (ныне приборостроительный) техникум, что в Волховском переулке недалеко от метро Бауманская. Довольно легко сдал экзамены и поступил на его радиолокационное отделение. Правда, в этом решении был один нюанс – учиться первый семестр пришлось в г. Иваново (308 км на поезде) и жить в общежитии. Последнее обстоятельство грозило стать серьёзным испытанием, поскольку я не имел опыта жизни вне родных стен, среди ровесников с совершенно другими привычками и кругом интересов. Тем не менее позже я нашёл среди них настоящего друга…

Общежитие Ивановского энергетического техникума, на базе которого нам предстояло полгода учиться, располагалось на ул. 8 марта, рядом были учебный корпус и небольшой стадион. Учеба началась в сентябре с поездки на месяц в глубинку (100 км) Ивановской области на полевые работы – помочь колхозникам с уборкой урожая. Добирались мы до места (д. Молябуха) в открытом кузове грузовика, лежа на тонком слое соломы, около 10 часов (О, пресловутые дороги, вернее бездорожье, в русской глубинке)!

В начале две или три недели занимались ручной уборкой льна: дёргаешь сколько ухватишь (к концу дня пальцы не сжимались, а ладонь, бывало, кровоточила), кладёшь на землю, потом вяжешь снопы, укладывая их в скирды. Это занятие прерывали вопли девушек, когда у них из-под рук выскакивали полевые мыши. После льна была уборка картофеля.

Помню себя в роли грузчика при доставке картофеля в кузове полуторки под дождем из деревни в райцентр Верхний Ландех. Кстати там, в квартале, где располагались райком КПСС и райисполком, мы увидели электрический свет, узнав позже, что источником оного был электрогенератор. Потом «завтрак туриста» (одна банка консервов на двоих с напарником), который съели мгновенно. По возвращении в деревню почувствовал серьёзное недомогание, видимо, простудился под дождём. Визуально оценив моё состояние, работяги, что «расслаблялись» в той же избе, заставили выпить стакан перцовки (первый раз в жизни!) и помогли забраться на печь, закрыв тулупом. Утром был как огурчик, убедившись на собственном опыте, что перцовка, принятая вовремя – отличное средство от простуды!

Дальше была учёба – с каким-то остервенением, думаю из-за ущемленного самолюбия за провал на экзамене в МЭИ. В результате достигалось абсолютное знание учебного материала с полной уверенностью в отличной оценке на экзамене. Такая эйфория сопровождала все три года учебы в техникуме (больше подобных эмоций я не испытывал никогда и нигде!) и вылилась в красный диплом. В приданном к диплому листе с оценками наличествовало 25 «отлично».

…В ивановской общаге было 8 человек в комнате и не скажу, что все они были мне симпатичны. Большинство ребят жили в Лефортово и в районе шоссе Энтузиастов, где было много промышленных предприятий и НИИ; в частности, там во время войны делали «Катюши», прожектора, было производство гироскопов, что свидетельствует о высоком технологическом уровне. Меня не редко шокировал мат «для связки слов», фривольные разговоры о женщинах, которые я не мог поддержать из-за отсутствия соответствующего опыта. А моя упёртость в учебе, естественно, не способствовала появлению душевных, товарищеских отношений с коллегами. Исключение, пожалуй, составляла успешная попытка последовать увлечению соседа по койке (имя не помню, отзывался на Котя), который по утрам бегал по несколько кругов на стадионе. Я начинал задыхаться уже после первых 200 метров. После месячных тренировок мне эти пробежки стали приносить большое удовлетворение и с физической, и с моральной точек зрения.

Как имеющий родителей с приличной зарплатой (отец – офицер), стипендию я не получал. Мама присылала 250 рублей ежемесячно, что мне позволяло питаться в столовой (в частности, обед обходился в 3 р.), оплачивать общежитие, посещать некоторые зрелищные мероприятия и даже купить несколько радиодеталей. Из культпоходов запомнился концерт популярного в те годы исполнителя эстрадных песен Леонида Кострицы, обладавшего приятным по красоте баритоном. Он пел под аккомпанемент супруги о перелетных птицах и про то, что не нужен нам берег турецкий…

Посему никакого интереса ни для ребят, ни для девушек я не представлял. По возвращении в Москву после зимней сессии кое-что изменилось – общение с ровесниками в течение полугода не могло не сказаться – похоже повзрослел («воз-мудел», как говорил отец)!

Как-то в начале марта вечером я встретился с Верой. Была морозная ясная погода, как помню, с почти полной луной. В этих симпатичных декорациях мы пошли на излюбленное место прогулок местной молодёжи – на берег озера в урочище Алексеевская роща, что в национальном парке Лосиный остров. Это приблизительно километровый маршрут. В разговорах дошли до плотины, где сброс воды питает речку Пехорку – здесь довольно хилую, а потом набирающую силу и становящуюся весьма полноводной при встрече, через десятки километров, с Москвой-рекой. В этих романтических условиях на меня нашло какое-то затмение – я обнял Веру и стал неумело целовать, тыкаясь носом в шею, щеки и не попадая в губы. Она тоже обалдела и не сильно сопротивлялась моему натиску, однако никакой взаимности я не почувствовал. Сколько этот экстаз продолжался я не знаю – может быть минуту, а может быть и пять – только я её всю растрепал, и шляпка у неё упала на землю. Наконец, я вышел из транса, почувствовав холод, поднял шляпку, она поправила одежду, и мы в глубоком молчании дошли до её дома и, не говоря ни слова, расстались. Однако через три дня всё изменилось кардинально! Объяснить эту метаморфозу я не смог даже по прошествии времени.

Чувствуя свою вину за проявленную агрессию и ничего не делая специально для встречи с Верой, я, как обычно, после занятий доезжал на метро до конечной – тогда это была «Первомайская», расположенная в депо в районе 1-й Первомайской улицы, – где садился на автобус, который шел до нашего поселка. И вот – все три последующие дня в автобусе я встречался с Верой, которая тоже ехала с занятий! Мы выходили на нужной остановке и молча шли рядом. Около дома она молча шла к себе. На третий день этих загадочных совпадений около подъезда своего дома она вдруг повернулась ко мне и, обняв за шею, страстно поцеловала в губы! Видимо, оценила мою настойчивость в проявлении высоких чувств. Я, естественно, потерял дар речи… Последующие наши встречи этой весной сопровождались многочисленными поцелуями. Как оказалось, это занятие ей пришлось по вкусу…

Весной я обратил внимание на представительного парня в солидных очках, который появился в учебной группе уже в Москве. Это был Дмитрий Николаевич Пантелеев, человек, который на 10 лет стал моим близким другом. Правда, в начале знакомства мы слегка поцапались, однако до рукоприкладства дело не дошло. Дима был родом с 6-го Лучевого просека, что на задворках парка в Сокольниках. Потом я неоднократно бывал у него дома, а он у меня. Он выглядел старше своего возраста, но успехами в учебе не отличался в силу природного разгильдяйства. Однако был исключительно обаятелен, когда тихим баритоном пел под гитару. Девушки млели…

В мае стало известно, что наш курс посылают на всё лето на целину. Понятие «целинные земли» и тренд «Комсомольцы – на целинные земли Казахстана!» появились в общественном пространстве годом раньше. Поэтому для меня и родителей это не стало неожиданным. Спрашивается: мог ли отец отправить сына на целину, не озаботившись его трудовыми навыками и надлежащим снаряжением? Не мог! Это, в частности, выразилось в экипировке: офицерская шинель, гимнастёрка и бриджи. Пожалуй, самым необходимым навыком в условиях освоения новых земель является умение водить автомобиль. Поэтому за неделю до отъезда отец постарался обучить меня элементам техники вождения автомобиля. К сожалению, был доступен только… автокран на базе грузовика ЗИС-150. Не беда – и этот кран стал первым моим тренажёром, позволившим через пару месяцев принять активное участие в уборке урожая в кустанайской степи.

Скромно отметив своё восемнадцатилетие, в составе группы однокашников в июне 1957 г. я стартовал в теплушке времен ВОВ в сторону целинных земель Казахстана. За пять дней пути удалось, в какой-то степени, прочувствовать специфику передвижения в теплушках военных лет: перловая каша с тушенкой за большими столами на крупных станциях и – на коротких остановках – стремительный бег с чайником к крану, чтобы набрать кипятку.

Эшелон доставил нас на конечную станцию маршрута (по-моему, это были Пески). Железнодорожная колея здесь закончилась. На грузовике нашу группу человек 20 отвезли в базовый поселок колхоза. Нас ждал тяжелый неквалифицированный труд – уборка многолетних залежей навоза в коровниках. Делать это надо было через маленькие окошки в стенах коровника. Это был наш весомый вклад (ведь выбрасывали навоз совковыми лопатами!) в дело поднятия целины! Ясно, что такой однообразный физический труд не мог быть вдохновенным, да и оплата (в общий котел) за него была ничтожная. Фактически мы отрабатывали аванс, на который закупались продукты и осуществлялось групповое трёхразовое питание.

Для большинства из нас, городских жителей, подобная трудовая повинность оказалась достаточно серьёзным испытанием. Это объясняется не только отсутствием у большинства студентов профессиональных трудовых навыков, но и жизнью вне семьи в коллективе молодёжи приблизительно одного возраста, однако живущих и воспитывавшихся в разных, очень непростых условиях послевоенного времени, часто в неполных семьях. Отсюда различия в житейским опыте и круге интересов, нередкие проблемы с воспитанием…

В обособленных коллективах всегда происходит своего рода селекция – формируется группа ребят во главе с наиболее жестким и властным лидером. Именно он определяет: кто прав, а кто виноват, реализует принцип «кто не с нами, тот против нас». В известном смысле я был «белой вороной»: в конце августа, в уборочную страду, работал на комбайне, что приносило заметный доход в казну, ходил в офицерском обмундировании, являлся отрядным «казначеем», да и учился на одни пятёрки. В этих условиях друг Дима демпфировал изредка возникающие косые взгляды в моём направлении. Естественно, никаких поводов для недовольства коллектива я никогда не давал, но порой именно это и злило недоброжелателей.

Дмитрий был в авторитете у нашей внутренней «кодлы», что вполне естественно для парня, выросшего среди пацанов в Сокольниках. У костра, аккомпанируя себе на гитаре, он пел баритоном: «Вы слышите, грохочут сапоги, и птицы ошалелые летят…», а при лирическом настрое: «Сиреневый туман над нами проплывает, над тамбуром горит вечерняя звезда…».

Помню, как однажды наши поварихи пожаловались, что кто-то спёр и съел одну (или две) банки тушенки. Есть, конечно, хотелось всегда, но «закон есть закон»! Лидер провёл следствие и быстро выявил «преступника», некоего Ю.У., после чего при всех дал ему по морде. Никто не возражал – справедливость восторжествовала! Кстати, где-то через тридцать лет я оказался в институте, где на одной из кафедр работал Ю. У. Он сумел даже защитить докторскую диссертацию, но затем очень быстро исчез в неизвестном направлении. Так мы и не встретились, хотя я этой встречи и не искал, а той давней историей ни с кем в институте не делился. Больше я о нём никогда не слышал…

Уборка хлеба подоспела в самом конце августа и длилась недели три. Урожай был скверный – высота стеблей не превышала 40…50 см. Убирали хлеб прицепными комбайнами «Сталинец-6», на одном из которых я служил помощником комбайнёра (штурвальным). Днем гусеничный трактор ДТ-54 тащит комбайн на прицепе, а ночью тракторист и комбайнер, по очереди, обязаны вспахать поле, скошенное днём. Собственно, самого комбайнера на комбайне я никогда не видел, поэтому и приходилось подменять полночи тракториста на пахоте поля. Кроме этого, по закону штурвальный был обязан утром, до начала косьбы, шприцевать машину. Многочисленные точки шприцовки на комбайне мне показал тракторист, однако моих сил на все эти точки не хватало, поэтому ограничивался десятком самых, на мой взгляд, важных, которые обеспечивали работоспособность основных узлов…

Не забуду охвативший меня ужас, когда однажды ночью не рассчитал нагрузку от плуга при развороте на 180° в конце поля – не прибавил газ – и трактор заглох. До этого я видел, как запускает дизель тракторист с помощью встроенного бензинового движка, то есть знал, но теоретически. А знать и уметь – две разные вещи! А мне это надо было сделать самому, чтобы не будить тракториста, который спал в копне на краю поля – в моём понимании это стало бы проявлением недостойной слабости! Я осуществил ряд манипуляций, в тот момент не очень понятных, и – о, счастье! – ДТ-54, лучший в СССР послевоенный трактор, завелся с первой попытки! Всё обошлось, но о пережитом стрессе я никогда не распространялся…

В Москву мы вернулись в первых числах октября, посвятив более трёх месяцев жизни малополезной трудовой деятельности. В относительно юном возрасте, да с учетом тогдашней качественной «промывки мозгов», эта экспедиция с целью «Поднять целину!» не представлялась нам бесполезной и потому бессмысленной. Осознание этого пришло позже…

А роман с Верой после возвращения из Казахстана сошел на нет сам собой. У неё умер отец, и они переехали на ж/д станцию Катуар. Она, без всяких на то оснований, написала о своих подозрениях в моей неверности. Тем не менее, через год мы встретились в метро, но говорить как-то было не о чем. Раньше объединяла учеба и жизнь по соседству, а теперь наши дороги разошлись – я понял, что только взаимная потребность может быть основой настоящей дружбы.

Осенью произошло поистине «погружение с головой» в специальность – именно тогда было заложено понимание азов радио и импульсной техники. Произошло это благодаря моему первому учителю на профессиональном поприще – Михаилу Лазаревичу Волину, который был начальником лаборатории в оборонном НИИ, а в техникуме вёл базовый курс радиолокации. С тех пор у меня в ушах звучат его вещие слова: «Радиотехника – наука о контактах». В доказательство справедливости этого постулата им была написана книга «Паразитные связи и наводки», которая, в условиях широкого использования радиоламп в больших системах, была чрезвычайно востребована. Михаил Лазаревич обещал взять меня в свою лабораторию после службы в армии. Однако судьба распорядилась иначе.

Лет десять спустя я прибился к группе любителей волейбола, которые арендовали спортивный зал в школе около метро «Щелковская». Волею судеб среди моих партнёров оказался сотрудник того самого НИИ, где в свое время работал М. Л. Волин. Он мне рассказал, что, проводив Михаила Лазаревича на пенсию, его не оставили в покое: когда приближалась госприемка очередной большой радиотехнической системы (типа системы ПВО С75), его приглашали помочь наладить взаимодействие подсистем сложной многокабинной системы (кстати, оборудование системы С75, сбившей Пауэрса в 1960 г., в то время размещалось в 6 кунгах!). Как рассказывают очевидцы, он долго ходил, «принюхивался», просил изменить трассировку того или иного жгута, подтянуть/пропаять контакт то в одном месте, то в другом. Затем, не дожидаясь включения всей системы, шел в кассу за гонораром. Система работала безотказно. Как говорится, налицо глубокое понимание физических процессов и, конечно, талант от Бога, который не пропьёшь, хотя, насколько мне известно, Михаил Лазаревич этим никогда не злоупотреблял…

В марте 1959 года появилась первая учётная запись в трудовой книжке – техник НИИсчетмаша, что на Красносельской улице. Однако мой трудовой стаж на этом предприятии составил лишь три месяца, завершившись с уходом на новый штурм МЭИ. Красный диплом радиотехника позволил успешно завершить этот штурм – без особых усилий я стал студентом радиотехнического факультета МЭИ. Впереди были 6 лет напряженной учебы, новые знакомства и испытания.

В этот период истории страны по решению Партии и Правительства (в лице Н. С. Хрущева) дневная форма обучения в ВУЗах начиналась со 2-го курса, а на первом курсе практиковалось вечернее обучение – если не ошибаюсь, четыре раза в неделю. Поэтому с сентября мой трудовой стаж возобновился в качестве контролёра ОТК на опытном заводе ОКБ МЭИ п/р А. Ф. Богомолова – в будущем лауреата Ленинской премии за аппаратуру телеметрии для полета Ю. А. Гагарина. Так, волею судьбы, я приобщился к технологической подготовке эпохального события.

Помимо учебы и работы всё свободное время я отдавался страсти радиолюбительства, тем более появились некие знания и возможности. Дело в том, что в пору работы в НИИсчетмаше в обеденный перерыв я посещал свалку завода, который располагался на той же территории и где воплощали в жизнь разработки НИИ. Для радиолюбителя это был настоящий Клондайк, правда, без «золотой лихорадки». Здесь можно было найти тысячу мелочей, без которых радиолюбителю никак не обойтись: обрезки проводов и изоляции разных типов, кусочки олова с канифолью, всевозможные радиодетали и элементы монтажных плат. Это послужило хорошим подспорьем для реализации основной задумки – сделать стационарный трехмоторный магнитофон с электромеханическим управлением с 500-метровыми бобинами и встроенным приемником с автоподстройкой на радиостанцию. Этим я хотел доказать свою незаурядность. Себе и во всём!

Амбициозный проект за пару лет был реализован, при этом неоценимую помощь оказал отец, сделав по моим эскизам корпус из дубовых брусков и доски для крепления динамиков из сосны. Реально этот шедевр – моя гордость – служил лет 15, пока ему на смену не пришёл портативный Grundig, купленный на заработанные деньги в Алжире. Пока я был в этой командировке, судьбу моего шедевра решил близкий, но не сильно добрый человек, выдрав из лентопротяжного механизма уникальный синхронный мотор ДВС-У1 и загнав его за бутылку…

* * *Пятидесятые годы вместили много разнохарактерных событий в моей жизни, впервые пришлось пройти проверку на умение жить и работать вне родных стен и родительского плеча, самому зарабатывать на хлеб. Если трудолюбие и умение добиваться поставленной цели были проявлены со всей очевидностью, то выстраивание полноценных отношений в коллективе однокашников оставалось проблемным. Несмотря на некоторый опыт, по-прежнему оставался некритичным, а порой и наивным, взгляд на окружающее. Наглядным примером моей наивности был, пожалуй, эмоциональный порыв, выразившийся в упомянутом ранее стихотворном эпиграфе к поэме Маяковского «Хорошо!»… Одной из причин такой индифферентности было, видимо, полное отсутствие разговоров об этом в семье. Было не до этого – отец регулярно готовился к политзанятиям, конспектируя труды В. И. Ленина и «Краткий курс ВКП(б)» под редакцией И. В. Сталина. Думаю, что напряг 1930-х годов крепко вошёл в сознание и образ мыслей офицера советской армии.

1950-е годы

1952 г. – 6-й класс окончен (13 лет)

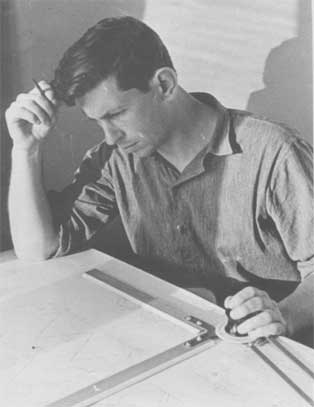

Февраль 1958 г. Студент 4-го курса Московского электромеханического техникума

Осень 1959 г. Студент 1-го курса Радиотехнического факультета МЭИ

1.3. Постижение специальности. Создание семьи и сибирские хлопоты

Фоном этих лет явился результат нашего с братом похода 1 мая 1960 г. на танцверанду в пос. Восточный. Мы впервые пошли не в клуб по месту жительства, а в центр местной «цивилизации», поскольку эта танцверанда, где по праздникам играл оркестр, собирала молодежь со всей округи. Для меня этот поход оказался судьбоносным – я пригласил на танец незнакомую девушку, которая через 6 лет стала моей женой. Мы прожили в браке более 50 лет. До её кончины…

Это годы полноценной учебы в ВУЗе на престижном факультете («голубая кровь»!), когда его кафедры возглавляли такие титаны радиотехники, как академик В. А. Котельников (первый декан при образовании факультета в 1939 г.), член-корреспондент АН В. И. Сифоров, известные ученые С. И. Евтянов, Л. С. Гуткин, А. Ф. Богомолов и другие. Учиться было непросто: сначала по три семестра сопромата (!), химии, основ радиотехники, затем специальные предметы – от конструирования радиоаппаратуры до теории электромагнитного поля, радиолокации и радиоавтоматики, не говоря уже о радиопередающих и радиоприемных устройствах – по два семестра!

Не мог я остаться в стороне и от общественной работы, поскольку каким-то образом обнаружились хорошие организаторские способности и ответственность за порученное дело. В результате, без каких-либо интриг, на третьем курсе был избран секретарём комсомольской организации курса, на четвёртом – факультета, на пятом – членом комитета комсомола ВУЗа. Не скажу, что эта работа у меня получалась уж очень хорошо – поскольку не мог быть для большинства однокашников ШП (швоим парнем) или «вожаком с горящими глазами» типа Павки Корчагина. Похоже, не хватало мне душевности в отношениях, а это ключ к взаимопониманию! Не привык я оголять душу – часто старался следовать инструкциям, уловив тенденцию в комсомольской и партийной жизни: искренность во взаимоотношениях исчезала, формализм правил бал на всех уровнях…

А внеаудиторная жизнь была весьма насыщенной! Летом 1961 г. меняли проводку в курятниках подмосковного совхоза в районе ст. Черусти на границе с Владимирской областью; летом 1962 г. – поездка на Целину, на этот раз с целью строительства жилого фонда в совхозе им. Калинина Севере-Казахстанской области. Здесь я выступал каменщиком, задавая тон на строительстве жилого дома. Запомнилась воскресная поездка на грузовике на реку Ишим – это было что-то незабываемое: после раскалённой степи и часа езды в кузове грузовика погрузиться в прохладные воды реки!

Ходили пешком в расположение наших коллег в соседнюю усадьбу совхоза – 7 км/час! И несколько часов самодеятельности с весьма фривольными песнями типа «…куда её не тронь – везде у ней огонь» или «12 столовых ножей». Лично я слышал эти песни впервые…