Полная версия

Из жизни человека советского. Композиция, навеянная чтением и размышлениями

Сергей Рихтер

Из жизни человека советского. Композиция, навеянная чтением и размышлениями

Это ничего, если я не понравлюсь – не у всех же есть хороший вкус!)

Жизнь делится на две половины.

Чтобы ее понять,

в первой не хватает знаний,

во второй – здоровья.

(Э. Хемингуэй)Прошлое – самый гибкий и самый благодатный материал, из которого мы кроим всегда белые одежды, даже если это балахон, в котором мы поднимаемся на эшафот.

(Д. Рубина «Одинокий пишущий человек»)

© Издательство «Перо», 2025

© Рихтер С. Г., 2025

Плененный навсегда первой же прочитанной книгой, а это был «Таинственный остров» Жюля Верна, я так полюбил это занятие, что никакой Интернет не может этому помешать! Написав за годы творческой деятельности сотни научных статей, диссертаций, докладов, лекций, учебных пособий, а за последние 20 лет ещё и восемь книг, я, наконец, понял, что мне – технарю – это не дает полного удовлетворения. Накопившиеся наблюдения, знания и жизненный опыт потребовали выхода. Но не в виде привычного научного трактата, а причудливой композиции из прочитанного и осмысленного за прожитое время.

Мама несла меня на руках летом 1941 г. около 100 км – от Идрицы до Великих Лук – нередко под немецкими бомбами. Говорила, что не донесла бы, будь я хоть на полгода старше! Сам себя я помню обрывками, по эпизодам, лишь с 1945 года, когда после возвращения из эвакуации в Татарстан мы оказались в Люберцах.

Именно с люберецкой мостовой начинается отсчёт первых 35 лет осознанной жизни. Я хочу понять, где кончается то, что было, потому что прошлое, каким-то образом живет в нас. И это понимание может представлять познавательный интерес для более молодых поколений…

То, что, в конечном итоге получилось, представлено в трёх частях. Здесь отражены моё мировоззрение и отношение к прошлому и настоящему в виде внутреннего монолога по следующим трём сюжетам:

1. Дань памяти (автобиографический, охватывающий первые 40 лет жизни, с иллюстрациями по ходу повествования).

2. В поисках здравого смысла (полемический – в силу своего разумения…).

3. Дань любви к чтению и русскому слову (библиографический).

В приложениях приведены элементы генеалогического древа (с иллюстрациями), а также имена и названия книг моих невольных соавторов.

Воспоминания – нелегкий крест, который влачит по жизни душа взрослого человека.

(М. Бродский «Сабанеев мост»)Часть I

Дань памяти

Вспоминая себя: перебирая годы – как чётки, наощупъ

Мне симпатична мысль режиссёра А. Сокурова: «Нам только кажется, что все мы связаны с современным временем. Это иллюзия! Мы гораздо больше связаны с прошлым, с историей, чем с окружающей нас действительностью». В сущности, прошлое – это единственная территория, в чьих пределах мы расставляем события и слова в нужном порядке. Говорят, дорога от дилетанта до профессионала – самая длинная дорога в мире. Мой путь длиною почти 80 лет – хронология памяти танков: от Т-34 до Т-90М. Повезло, что пройти этот путь оказалось мне по силам.

Старость – это отравление прошлым. Однако много ли можно вспомнить, тем более в деталях, по прошествии 85 лет? Сев за клавиатуру компьютера и пытаясь выразить словами воспоминания, в частности, 1940-х годов, я понял тщетность попыток отразить какие-либо детали жизни и нюансы своих ощущений того времени, типа мыслей и настроений, не говоря уже о запахах и звуках. Особенно, если учитывать, что более или менее регулярно стал вести записи (только о прочитанном!) где-то в середине 1960-х. Мне не удалось найти примеры автобиографической прозы, включающей детство и отрочество, написанные авторами в возрасте 85 лет. След в моей памяти оставили лишь события незаурядные, разбудившие воображение или имевшие долговременные последствия. Такие воспоминания, как правило, эпизодические – картина давно прошедших дней складывается как мозаика; их несомненное достоинство – искренность и правдивость, что характерно для участника описываемых событий. Каждый временной отрезок памяти снабжен заметками сегодняшнего дня…

Итак, по неблизкому маршруту из подмосковных Люберец…

1.1. Мои сороковые: от Т-34 вдоль Стромынской дороги

Весной 1945 г. мой отец, Рихтер Георгий Витольдович[1], в годы войны служивший в батальоне аэродромного обслуживания Егорьевского авиагарнизона, получил назначение на должность зам. начальника маскировочной базы ВВС, в результате семья поселилась в Люберцах в Банковском тупике. Именно здесь, летом 1945 г., я – шестилетний пацан, впервые увидел танки Т-34, спешившие, видимо, к месту постоянной прописки. Зрелище ревущих машин в облаках дыма, с искрами, летящими из-под гусениц при поворотах на булыжниках мостовой, ошеломило меня, жившего до этого в эвакуации в татарском селе Базарные Матаки, где ничего подобного не происходило, да и не могло произойти. Читать я не умел, а первый в жизни кинофильм – «Чапаев» – с броневиком похожим на танк, увидел лишь осенью того года. Так получилось, что эти танки стали первым ярким впечатлением, реально определившим начало моей сознательной жизни и оставившим зримый след в памяти. Именно отсюда и стартует мое повествование…

Врезалась в память и война с крысами в люберецком доме. Эта напасть, видимо, результат соседства с городским рынком, располагавшимся где-то поблизости. Эпопея с крысами запомнилась из-за решительных действий отца – вплоть до применения пистолета ТТ! Думаю, что в какой-то мере это связано с опасениями родителей за здоровье брата Михаила, которому тогда исполнилось чуть больше года. Опасения были обоснованными, поскольку предводитель злодеек – Белый крыс – был размером с котенка и неуловим, хотя в их лаз сыпали битое стекло и заколачивали его жестью… Чем кончилось противостояние уже не помню, похоже, была ничья – при сохраненном здоровье брата.

В 1946 г. отец служил на аэродроме «Медвежьи озера». С солдатами роты обслуживания он построил на северном краю аэродрома дом для жилья с довольно глубоким погребом. Рядом с домом раскопали огород с несколькими грядками и участком под картошку. Воду брали из глубокого старого колодца, как мне казалось, вырытым ещё в прошлом веке.

От дома до шоссе – Стромынской дороги – было около 2 км. Следующие три года жизни на краю аэродрома запомнились рядом событий, о которых и пойдёт речь.

Справка: Аэродром в районе Медвежьих озер в начале Великой Отечественной войны использовался в качестве учебного для подготовки планерного авиаполка, там же в конце войны базировался отдельный полк военно-транспортной авиации. Место это примыкает к Стромынской дороге, одной из самых старинных дорог Руси, протоптанной в виде тропы ещё в XI веке. К концу XIX века на месте старой дороги было построено шоссе, которое в 1960 г. названо Щёлковским.

Отец на службе был отличный командир – отец солдатам (по отзывам отслуживших – до армии беспризорников – такой в то время был контингент призывников!), которые неоднократно навещали его после демобилизации. Он службе отдавался полностью и отличался человечностью и ровным отношением к коллегам и подчиненным. Эти качества помогли ему выжить после потери родителей и в сложное предвоенное время, когда легко можно было стать жертвой наветов, особенно, если у тебя дворянское происхождение. На строительстве укрепрайона в Идрице у него были рабочие разных национальностей и часто с несколькими классами начальной школы, однако не было от них ни одной жалобы на несправедливое отношение. Хотя т. н. компетентные органы не оставляли стройку на границе без внимания…

Практические навыки и жизненный опыт отец вынужденно приобрёл в раннем возрасте: отца-летчика он потерял в трехлетием возрасте, а маму – в 15 лет. Но они с братом не стали беспризорниками – отец закончил школу на отлично и, в принципе, мог бы получить высшее образование…

Отец был мастером на все руки: при желании, смог бы, наверное, с топором, ножовкой и перочинным ножом построить дом или, например, планер! Во время войны на наши аэродромы по ленд-лизу поступали самолёты с инструментом для их обслуживания. А самолеты в то время – даже истребители – имели ряд деревянных деталей. Поэтому в послевоенные годы все игрушки у нас с братом были сделаны отцом с помощью ленд-лизовского перочинного ножа (мне в наследство достался двухсантиметровый огрызок последнего, четвёртого, лезвия!). Помню мельницу с барабаном: её лопасти вращались, если резко потянуть верёвочку, намотанную на барабан; арбалет, стрелявший шагов на десять маленькими стрелами-снарядами; тележку на шарикоподшипниках, к которой позже мы с братом мечтали приладить паровой двигатель…

Здесь будет уместно несколькими штрихами охарактеризовать наш быт и взаимоотношения в семье. Естественно, ни электричества, ни радио в доме не было. При входе из прихожей в жилую часть дома возвышалась кирпичная печь с плитой с конфорками, а со стороны комнаты – углублением с топчаном – любимым местом нас с братом. Печь, особенно зимой, требовала изрядное количество дров, в заготовке которых мне приходилось принимать (правда, без большой охоты!) посильное участие. А именно – пилить в качестве напарника дрова двуручной пилой, а после того, как отец дрова порубит – собирать «корушки», незаменимый материал для розжига печи. Помню, как я собирал в ведро эти обрезки и щепки, в одиночку, почти в темноте и на морозе. Глотая слезы…

С сентября по май я ходил в школу – туда и обратно, зимой, естественно, на лыжах (не случайно позже «находил» на лыжах на спортивный разряд). Начальная школа в д. Супонево (кстати, известной ещё со средних веков!), до которой было около 2 км по тропинке через поле, представляла одноэтажное здание с длинным коридором и двумя классными комнатами с двумя рядами парт. В каждой комнате проходили занятия одновременно двух классов: 1 + 3 и 2 + 4. Учителей было двое: заведующая школой и Вера Павловна. Заведующую не запомнил, а Вера Павловна была очень душевным человеком.

Однажды, в сильную метель, когда не зги не видно, старую лыжню замело, и я сбился с пути: как позже выяснилось, в сторону ближайшего леса – Лосиного острова. Родители почувствовали неладное, и отец по моей лыжне довольно быстро меня догнал и проводил до школы.

Запомнилось голодное лето 1947 г., когда на огороде, кроме крапивы, есть было нечего. Поэтому весь июль мама варила суп из крапивы с пшеном и прошлогодним картофелем. Наша семья состояла из пяти человек и к обеду черного хлеба было по одному куску – каждому, страшно хотелось ещё, однако лишний кусок мама всегда отдавала отцу. Кстати, его паёк спас нас от настоящего голода; к сожалению, что было в пайка конкретно я не помню.

В погребе к лету сохранилось немного картофеля, часть которого родители решили продать. Это было вынужденное решение: из пяти едоков работал только отец. Где-то в июне рано утром мы с мамой с сумками с картошкой отправились к платформе «Загорянская» железной дороги, что шла из Москвы через райцентр г. Щелково. Расстояние, которое предстояло пройти, составляло приблизительно 7 км. Путь наш пролегал по дороге, которая отделяла смешанный лес Лосиного острова от поля с озимой рожью, среди которой можно было узреть васильки. Это, по существу, малозначительное событие запомнилось благодаря какому-то озарению, посетившему меня во время короткой остановки на отдых где-то на середине пути. Мы присели под березкой, что росла на самом краю леса, и мне вдруг, как бы со стороны, представилась очень живописная картина: береза, рожь с васильками и жаворонки над полем в голубом небе, где сияет не высокое ещё солнце! В то время телевидения в домах ещё практически не было, а я едва научился читать, и, естественно, ничего не знал про «русскую березку как символ России». Однако эта картина, ставшая для меня символом моего Отечества, сохранилась в памяти и греет душу до сего дня!.. Замечу попутно, что даже экзотический лес пробковых деревьев в Алжире, в котором мы гуляли тридцать лет спустя, не затуманил «священный образ». Кстати, упомянутый алжирский лес выглядел весьма непрезентабельно, поскольку пробковые деревья стояли частично «раздетыми», – очищенными от пробки до высоты где-то метра два с половиной…

…Так получилось, что с творчеством замечательного писателя Юрия Нагибина мне удалось познакомиться только в начале 2000-х. Было удивительно приятно встретить у него следующий пассаж: «Я посмотрел на березу, которую видел не раз, что-то сжалось во мне, и я всем существом своим понял, как прекрасно дерево, прекрасней всего, что есть на земле, целый мир, чистый, радостный, свободный, светлый мир, который никогда не изменит, не обманет, выручит, поднимет, спасёт. Это очень важно – увидеть в детстве родное, русское дерево…»

Недавно закончившаяся война напоминала о себе, скорее, не рассказами родителей (впрочем, других источников информации просто не было), а картинами реальной жизни. К этому времени по вокзалам и трущобам ещё скитались тысячи безногих, безруких калек. Родители по этому поводу не рефлексировали, живя весьма трудной жизнью. Во время редких поездок с мамой в Москву, я видел этих несчастных своими глазами. Вид беспомощных людей без ног на тележках на шарикоподшипниках потом долго бередил сознание…

Много позже, прочитав «Московскую сагу» Василия Аксёнова, наткнулся на такой абзац: «А куда девались инвалиды Великой Отечественной войны, о ком в народе ходила столь милая шутка: «Без рук, без ног, на бабу – скок!» В один день они исчезли все: администрация позаботилась – на прекрасных улицах столицы и в мраморных залах метро нечего делать усеченному народу. Особенно это касалось тех, что укоротились наполовину и передвигались на притороченных к обезноженному телу платформочках с шарикоподшипниками. Эти укороченные товарищи имели склонность к чёрному пьянству, выкрикиванию диких слов, валянью на боку колёсиками в сторону и отнюдь не способствовали распространению оптимизма».

В этом году произошло и радостное событие – поездка в Москву в Хамовники к тёте Жене (Агафоновой), которая подарила мне «Таинственный остров» Жюля Верна – первую книгу, прочитанную мной. Именно тогда возникла любовь к чтению. Позже пришло понимание, что книга – это страсть, с которой бороться бесполезно. А тогда появилось желание найти на карте этот таинственный остров, что в дальнейшем переросло в любовь к географии и к рисованию контурных карт, хотя зимой приходилось делать это при керосиновой лампе. В результате уже во втором классе я не плохо знал государства на всех континентах и их столицы, крупные горы, реки и донимал Веру Павловну вопросом: «А где находится остров Линоколяна, в каком океане?». Так я в то время произносил название, которое дали колонисты таинственному острову. Тогда я ещё не знал про гражданскую войну в Америке и её 16-м президенте – республиканце Аврааме Линкольне… Из книжного шкафа тёти Жени в следующие несколько лет ко мне перекочевали «Дети капитана Гранта», «40 тысяч лье под водой», романы А. Беляева «Человек-амфибия» и «Голова профессора Доуэля, «Гаргантюа и Пантагрюэль» Франсуа Рабле. Позже зачитывался книгами Алексея Толстого «Аэлита» и «Гиперболоид инженера Гарина», а также «Семь цветов радуги» В. Немцова.

Мы с братом любили, забравшись вечером на топчан, слушать мамины сказки и – главное! – тихое, очень мелодичное и душевное пение. Романс «Калитка» в её исполнении сохранился в памяти навсегда, даже лучшее из известных исполнение этого романса Н. Бригвадзе не может с ним конкурировать! Детство мамы, Нины Константиновны, прошло во Владивостоке, где она родилась в многодетной семье инженера-железнодорожника (см. Приложение 1). Часто по нашей просьбе она пела о дочке смотрителя маяка, которая неосторожно отказала во взаимности крутому парню – капитану брига. Песня кончалась словами: «Он ушёл спокойный, горделивый,/а наутро чайкой белокрылой /таял в океане белый бриг». Финал для девушки был трагичным – «бросилась в море с маяка!»

У отца с матерью были хорошие отношения, мать ему никогда не перечила, несмотря на довольно крутой нрав отца, нередко проявлявшийся по отношению к тёще Наталье Александровне (после смерти мужа она жила с нами) – он её как бы не замечал – и ко мне. Я рано, и за дело, познакомился с широким офицерским ремнём. Вспоминаю случай, когда я получил увесистого «леща». Отец с офицерами собрались на стрельбище, и он взял меня. В качестве тира использовались развалины бараков лагеря на полпути к Супонево. По прошествии некоторого времени отец, стоя передо мной, вложил мне в руку заряженный пистолет ТТ и я, почему-то почти сразу, нажал на спусковой крючок, едва не ранив отца. Так что «леща» получил вполне заслуженно. А много лет спустя… выполнил норму спортивного разряда по стрельбе.

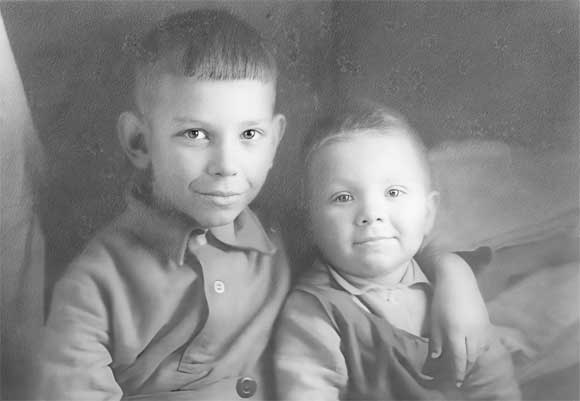

Брата он боготворил – блондинистый крепыш, судя по сохранившейся фотографии отца, похожий на него в детстве. Не то, что я – чернявый (в мать) и худощавый. Я не помню, чтобы отец его когда-либо наказывал, чего нельзя сказать о моём отношении к малому. Прошло лет десять, прежде чем он смог полноценно «дать сдачи», выполнив к шестнадцати годам норму первого спортивного разряда по боксу:).

Из событий того времени вспоминаю также учебный десант парашютистов на аэродром вблизи нашего дома, когда довольно сильный ветер помешал некоторым из них приземлиться точно. В результате одному десантнику, усиленно управлявшему стропами, удалось уйти от крыши нашего дома и приземлиться на огороде. Стропы парашюта зацепились за его ограду, что позволило нам с братом принять участие в их высвобождении. Так мы познакомились с парашютистом Жуковым (так было указано на нашивке) – очень приятным парнем, который за помощь наградил нас шоколадкой!

В 1948 г. отец был переведен в НИАИ ВВС и отправлен в командировку в Ташкентский филиал института. Так мы на полгода оказались в Ташкенте.

Справка: Научно-исследовательский аэродромный институт (НИАИ) ВВС был учрежден в 1946 г. на базе аэродромной станции, организованной в 1938 г. на опытном участке, расположенном на 21-м километре Стромынской дороги в районе Балашихи. Институт обслуживал отдельный инженерно-аэродромный батальон в составе трёх рот.

В Ташкенте мы жили в бараке в 40-метровой комнате с цементным полом на улице Саперной, по которой ходили трамваи. Помню, как однажды утром мама что-то разогревала на плите, вдруг сковорода поехала в сторону, вода в ведре расплескалась, лампочка под потолком закачалась и, как позже мы увидели, три скорпиона вылезли на потолок из своих тайных схронов. Мама схватила с вешалки наши с братом пальто и стремительно вытащила нас на улицу, где народ из соседних бараков уже собирался на площадке между зданиями. Скоро толчки прекратились – землетрясение было относительно слабым (где-то 3 балла), не идущим ни в какое сравнение с одним из самых разрушительных землетрясений в истории человечества, которое пережил Ашхабад в октябре 1948 г., когда интенсивность сотрясений достигала 9-10 баллов.

Из личных воспоминаний того времени – переживание по поводу необходимости учить узбекский язык. Дело в том, что одноклассники учили узбекский со второго класса, а в третьем уже спрягали глаголы. Однако всё обошлось – я получал уверенные тройки по языку, хотя меня учительница и не спрашивала. В результате, общаясь через много лет с арабами в Алжире, мне, к сожалению, удалось «наскрести» из памяти лишь мактаб (школа) и нон (хлеб). Тем не менее этого оказалось достаточно, чтобы почувствовать симпатию к себе арабов:).

На трамвае ездили в центр к театру Навои, где в киоске можно было купить пугач и патроны к нему – «бочонки» – увлекательным занятием у пацанов было подкладывать эти «бочонки» под колёса трамвая и дурацки радоваться этим микровзрывам под гневными взглядами вагоновожатого и кондуктора. Помимо этой шкоды, я учился жонглировать свинчаткой – лоскутом кожи с кусочком свинца. Этот снаряд надо было поддерживать стопой ноги в воздухе как можно дольше…

К счастью, в 1949 г. мы вернулись в Подмосковье – на этот раз на окраину Балашихи, распложенной с другой стороны той самой Стромынской дороги, но километров на 8 ближе к Москве. Остановка автобуса называлась «Опытное поле», поскольку здесь находился НИАИ ВВС, в батальоне обслуживания которого отец в дальнейшем прошёл путь от старшего лейтенанта – командира роты до майора – командира части. С этой должности его уволят в запас в 1960 г. при хрущевском сокращении армии на миллион двести тысяч душ. До выслуги 25 лет ему дослужить не довелось, поэтому пенсия была мизерной. Нормальную, гражданскую пенсию он заработал в НИАИ, работая вольнонаёмным инженером более 30 лет.

На первых парах жили мы в солдатской казарме за брезентовой занавеской. Правда, скоро переехали в помещение с печкой с плитой в двухквартирном бараке, где и прожили лет шесть. Располагался барак очень удачно: рядом волейбольная и городошная площадки, клуб, где регулярно демонстрировали кино и находилась комната с общественным телевизором марки «Ленинград». Однако до общественного туалета с двумя дырами в полу было метров 100. Колонка с водой была поближе…

По моим детским воспоминаниям, отец был суровым человеком, жизнь его не баловала. Тем удивительнее была привязанность к коту по прозвищу «Котофей», причём любовь была взаимная! У Котофея был особый статус – для него круглый год держали приоткрытой форточку, через которую он уходил и являлся в любое время дня и ночи. Помню ежевечернюю картину: отец сидит в кресле (вся мебель в сороковых годах была сделана его руками) с газетой и с Котофеем на плече… Когда уезжали в 1949 г. в Ташкент, кот, естественно, остался по старому месту жительства. И каково же было наше удивление, когда где-то через полгода в наше барачное жилище в районе Балашихи явился Котофей. Исхудавший, с разорванным ухом, но, по моим наблюдениям, он был счастлив, забравшись вечером на плечо отца. Полагаю, что отец тоже…

Осенью 1949 года я пошёл в 4 класс, которых было три; классы были большие – я в списке был 33-м. Учитель-украинец по фамилии Галинный долго пыхтел (он был весьма упитанный), перевирая практически все фамилии, включая Иванова, что вызвало у меня нехорошие предчувствия, и наконец-таки произнёс: Трактор, вызвав веселое оживление одноклассников.

1940-е годы

Первое моё фото, на котором значится: «1946 г. Сереже 6 лет 9 месяцев»

1946 г. Первое фото братьев Сережи и Миши

Закончен 1-й класс. Ура! (я в верхнем ряду)

На этом заканчиваются воспоминания о моих сороковых годах XX столетия, о событиях, оставшихся в памяти. Под влиянием родителей и окружающего мира формировался характер, вырабатывались привычки и предпочтения. Именно из малолюдного детства на краю периферийного аэродрома выработалась привычка сохранять дистанцию в общении, замкнутость, трудности с выстраиванием отношений с окружающими. Мне всегда было интереснее с книгами и географическими картами, а позже – со схемами и радиодеталями, а не с ровесниками. Позже это сыграло свою роль, ведь все мы вышли из детства!

1.2. О подруге Вере, тракторе ДТ-54 и роли контактов в радиотехнике

Так без особых проблем и драк (я мирный человек, как правило, решающий вопросы без мордобоя), доучился почти до конца 8-го класса, когда в апреле на дне рождения Виктории из 8в, живущей в соседнем доме, вдруг обнаружил, что у её одноклассницы Веры Ш. очаровательные ямочки на щеках и вообще она очень симпатичная! Раньше я её дергал за косички в крытом грузовике, на котором всех нас возили в школу за 3 км в пос. Восточный (бывш. Сталинский). А теперь почему-то стало не до косичек… Короче, только через год, возвращаясь со школьного вечера пешком домой, впервые взял её под руку – был сильный ветер и дождь, а шли 3 км, причём оба в состоянии аффекта. От прикосновения! Позднее, после выпускного вечера, когда мы шли гурьбой по Красной площади, я уже смело держал её под руку. Но о поцелуях не могло быть и речи. Так я тогда предполагал…

За эти годы закадычные друзья так и не появились, однако произошло нечто важное – я определился с выбором профессии. Сказалась, видимо, та жизнь на краю аэродрома, когда из партнеров по играм были только младший брат, книги, карандаши и географические карты. Никакой кодлы пацанов в районе поселения не наблюдалось. А вот страстное желание сделать своими руками что-то радиотехническое появилось. В классе третьем это был детекторный приемник, который пытался сделать, имея только наушник, моток провода и один конденсатор, что купила мама при поездке в Москву за продуктами. Как не вслушивался, ни одной радиостанции так я и не поймал! Лишь через несколько лет, изучая радиотехнику, узнал, что без нелинейности в виде диода (лампы или полупроводника) детектировать модулированный радиосигнал и, следовательно, его слышать невозможно. Так что первый опыт радиолюбительства был неудачный. Но руки я не опустил!