Полная версия

Заметки 3. Саваяма кара Сандзё мадэ

Попробуйте, прочтите вслух транскрипцию японского текста и моего варианта перевода – сможете пропеть, растягивая «а», «э», «е»? Если сможете, значит, вариант прочтения имеет право на существование. Читайте и пойте с удовольствием. Надеюсь, что новое поколение профессиональных переводчиков классической японской поэзии не заставит нас, читателей, себя долго ждать.

Глава третья. 志 Кокородзаси. В глубине сердца.

Поэзия, как всем известно, особый вид пространственно-временной организации речи, а это значит и мышления, и восприятия мира человеком. Поэт разговаривает с читателем на языке образа, символа. Иногда описывая их во всех деталях, а чаще всего – только намёком. Что делать с этими намёками переводчикам? Существуют различные теории и приёмы перевода, которыми руководствуются (или игнорируют) профессионалы. Самое простое – переводить дословно и давать пространный комментарий, что это за явление, слово, действие было упомянуто автором. А если именно это слово у читающей аудитории никакого эмоционального отклика не вызовет, потому что никто никогда не видел или не слышал того, что встаёт перед глазами в памяти автора, стоит только упомянуть это слово. В таком случае всё будет зависеть от выбранной переводчиком стратегии и тактики, читатель будет воспринимать только тот образ, который будет использован для передачи смысла. Что делать читателю, если после прочтения текста начинает дёргаться веко? Переводить самому – других вариантов нет.

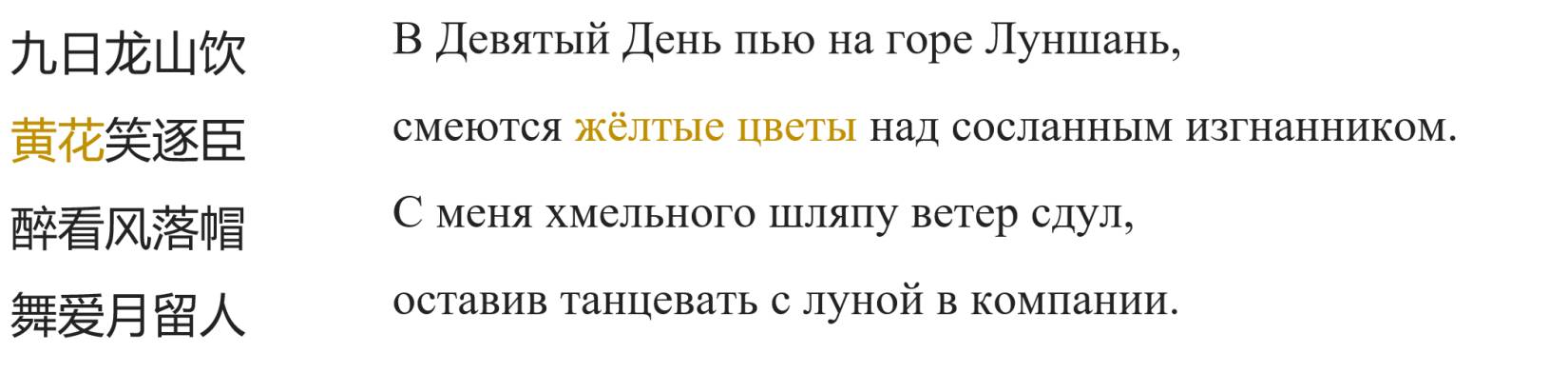

В первой части Заметок отдельно останавливался на этом моменте, но повторю, переводы отдельных стихов Ли Бо (Бая), сделанные Сергеем Александровичем Торопцевым, заставляют меня заново переводить текст с русского на русский. Вот ещё один наглядный пример, «В Девятый День пью на горе Луншань» (九日龙山饮), 756 год. Вторую строку Сергей Александрович Торопцев переводит: «хрисанфы над изгнанником смеялись». Великолепный авторский словарь, можно просто позавидовать такому изобилию вариантов прочтений.

Почему пришлось перевести самому? Ведь есть же комментарий переводчика к «хрисанфам» о том, что в праздник Двойной Девятки пили вино, настоянное именно на жёлтых хризантемах, то есть, другими словами, если вы видите «хрисанфы», то читать надо «жёлтые хризантемы». Свой вариант прочтения сделал потому, что в стихах за этими хризантемами закрепилось название «жёлтые цветы». Да, хризантему в Китае и в Японии не зовут «хризантемой», вот тут прямо по Шекспиру с розой, но в компании с вином в горах, да ещё и на Девятый День, никакие другие цветы, даже «жёлтые тюльпаны», кроме хризантем, просто лишние, а любое другое прочтение абсолютно избыточно, выглядит вычурно и напыщенно, выпячивая самость переводчика, отдаляя читателя от автора.

Другими словами, хочу сказать, что в данном конкретном случае буквальный перевод, просто «слово в слово» того, что написано, наверное, самый правильный. И не надо «чесать левое ухо правой рукой», переводить китайский язык на русский через греческий.

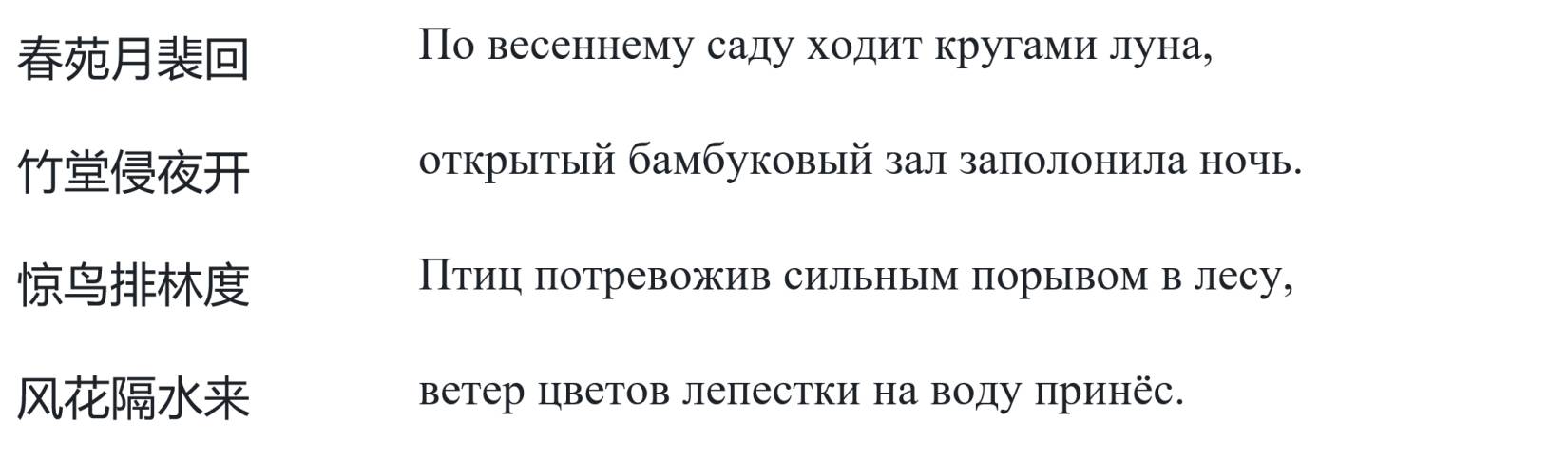

Следующий пример, которым хотел бы поделиться – это «Весенняя ночь» Юй Шинаня (558 – 638 гг.), каллиграфа, писателя, поэта, и политика от Южных и Северных династий до династий Суй и Тан. Японские академические круги в области исследования каллиграфии называют Юй Шинаня и ещё двух каллиграфов: Оуян Сюня и Чу Суйляна – «тремя великими мастерами ранней династии Тан». Поэзию Юй Шинаня сравнил бы, наверное, с танка Сайгё и хайку Бусона, читаешь и будто видишь перед собой эту живописную картину весенней ночи.

Вот в такой момент понимаешь Льва Залмановича Эйдлина, который не переводил в рифму, чтобы не потерять что-то, что он считал важным, при переводе. С китайскими стихами это очень трудное решение, ведь вся китайская поэзия строится на рифме. Подробно писал об этом в первой части Заметок, поэтому не буду повторять. Можете сравнить два варианта с рифмой и без неё. На китайских ресурсах есть полный разбор этого стиха и даже рассказывается, где и когда оно было написано. Особо ценна информация о том, каким был по своим личным качествам каллиграф, ученик школы Ван Сичжи, поэт и политик Юй Шинань, что позволяет удержать атмосферу поэтического оригинала в переводе.

По весеннему саду

ходит кругами луна,

открытый бамбуковый

зал заполонила ночь.

Птиц потревожив

сильным порывом в лесу,

аромат цветов над водой

ветер унёс прочь.

Строка, в которой поэт описывает «открытый зал из бамбука, наполненный ночью», у меня вызывает аллюзии не только на уединённое жилище отшельника посреди бамбуковой рощи, но и на традицию устраивать особым образом террасы, галереи и залы в китайских домах древности, чтобы окружающий пейзаж воспринимался неотъемлемой частью жилища. Можно сказать, максимальное приобщение к природе и неразрывная с ней связь. Позже этот принцип нашёл своё развитие в дзэнских садах Японии.

Моё внимание привлекло ещё одно стихотворение, тоже каллиграфа, поэта, литератора, чиновника, одного из последовательных теоретиков и практиков развития принципов каллиграфии и живописи образованных/культурных людей или «веньчженьхуа», керамиста (автора чайных чаш с глубокой тёмно-фиолетовой глазурью и тончайшими белыми штрихами росписи), страстного любителя чая и чайного мастера эпохи Сун, Су Ши или Су Дун-по цзюйши.

В первую очередь тем, что написал его тот человек, кто всю жизнь противопоставлял профессиональное искусство живописи и каллиграфии любительскому, отдавая предпочтение второму по той причине, что в изобразительном искусстве для него наиболее важное значение имело выражение личности каллиграфа или художника в произведении, а не точное соответствие изображения исходному предмету. Без преувеличения можно было бы сказать, что синонимом «образованного человека и благородного мужа» для Су Ши было понимание культурного человека, как «человека высших моральных качеств». Чем-то это напоминает знаменитое: «не совместимы гений и злодейство». Другими словами, для Су Ши интереснее было смотреть на по-любительски несовершенную каллиграфию своего собрата, учёного-поэта, несущую отпечаток незаурядной личности автора, чем на безупречные по технике работы придворных каллиграфов (подумалось: хорошо, что он не дожил до использования в творческих работах технологий искусственного интеллекта). Думаю, в этом они без труда бы нашли общий язык с Мицунари Масё.

Во-вторых, кисти Су Ши принадлежат не менее восьмидесяти стихов, посвящённых чаю: приготовлению напитка, дегустации, описанию вкуса и аромата, чайной керамике, цветам камелии чайной, выбору воды для чая… Многие из них входят практически во все собрания лучших чайных стихов на китайском языке, составляя славу и гордость китайской чайной поэзии. Особенно меня привлекают строки, где Су Ши использует иероглиф 點 (diǎn), когда говорит о приготовлении чая (более подробно мы поговорим об этом в шестой главе этой части Заметок).

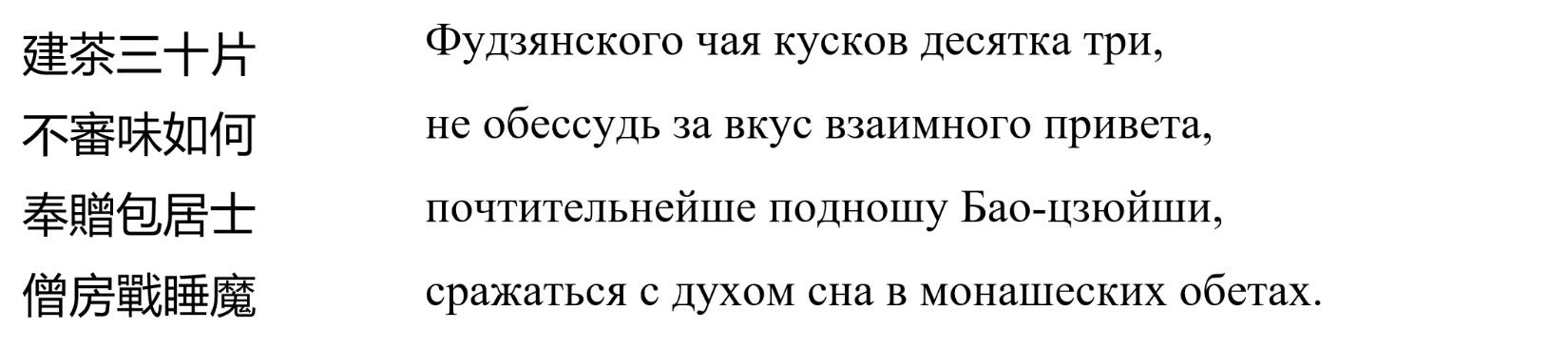

В имеющемся русском переводе стиха «…в подарок с чаем господину Бао Ань-цзину, второе из двух…» переводчик, Альберт Крисской, он же Папа Хуху, рифму не использовал, а мне, наоборот, именно в этот раз захотелось зарифмовать строки:

Во второй строке использовал в переводе несколько иное, чем обычно, значение сочетания 不審 (bù shěn), а именно, в буддийском смысле «взаимного монашеского приветствия», обыграв тот момент, что у Су Ши было прозвище «Су Дун-по цзюйши» – «отшельник с Восточного склона» и адресата своего подарка в стихе он тоже называет «цзюйши».

Фудзянский чай в древности называли Цзянским чаем, во время написания стиха он пользовался особой популярностью, но я, как видите, решил несколько «осовременить» текст перевода, есть ли в этом потеря временной идентичности, решать читателю. Обычно оформлялся в чайный блин или чайный круг (кусок), в них же и считался, поэтому в переводе применил смысловую кальку этого счётного слова. На заметку, формирование чайного круга (блина или куска) происходило во времена популярности Цзянского чая несколько иначе, чем это можно было бы увидеть в чайных магазинах в наши дни. Использовал кальку китайского слова «цзюй-ши», оставив его без русского перевода в «отшельника», чтобы сохранить рифму. Смягчил сочетание «демон сна» до «духа сна» и не стал его транспонировать в категорию злых духов в христианской традиции.

В сети можете найти комментарий самого Су Ши к этому стиху, где написано: 昨日點日注极佳,點此,复云罐中余者,可示及舟中涤神耳。«Вчера приготовил чрезвычайно отличный Жичжу (日注 rì zhù – сорт чая), приготовил его, снова использовав остатки на дне кувшина, но можно даже из блюдца очистить жизненную силу», более подробный разбор текста примечания и вариант чтения можно посмотреть здесь: teapoems.com/song/4665

Попробуйте сами сделать свой вариант прочтения с рифмой или без неё, помня при этом, что перевод – это всё-таки не своё произведение по мотивам оригинала, а максимально приближённое к оригиналу произведение. Действительно, грань очень тонкая. Помните, во второй части Заметок говорил о переводах китайских стихов в книге Эдварда Хетцеля Шефера «Золотые персики Самарканда»? Многие из переводов, приведённые в тексте книги не в полном объёме, переводил Лев Николаевич Меньшиков (1926 – 2005), у которого были выработаны определённые подходы к переводу китайских стихов, одним из которых как раз является деление строки оригинала в переводе на две полустроки в соответствие с расположением цезуры (паузы).

По словам самого Льва Николаевича Меньшикова: «…в китайских стихах (особенно классического периода) с количеством слогов в стихе больше четырёх наличествует строго фиксированная цезура, располагающаяся перед третьим от конца стихотворной строки слогом. В. М. Алексеев и его ученики предложили – и практически осуществили – разделение русского соответствующего стиха (пяти- и более стопного) на два "по цезуре". Этим они, с одной стороны, добивались точного соответствия паузности (цезуры) в русском и китайском стихе, а с другой – получали "разгрузку" русского стиха, деля его на две половины, выглядящие как две стихотворные строки. Принцип этот принят всеми переводчиками, добивающимися возможно большей точности…» (источник: samlib.ru/w/wagapow_a_s/menshikov.shtml).

Вопрос о том, рифмовать или нет русский перевод китайского поэтического оригинала, на мой взгляд, зависит даже не столько от поэтического мастерства переводчика, а от того, какую главную цель в переводе он ставит перед собой: более точно соответствовать тексту оригинала или создать более приятное звучание текста для слуха и глаза русского читателя. Но читатели тоже совершенно разные. Мне зачастую наиболее важно точное соответствие смыслу оригинала, если «захочется песен», то сам и зарифмую, как в случае с Юй Шинань, иногда больше заинтересует возможный подтекст, вот, как в стихе Су Ши. Другим не важен смысл, важна эмоция, третьим – эстетическое удовольствие от красоты и гармонии стихотворной строки. Каждый ищет и считывает что-то своё.

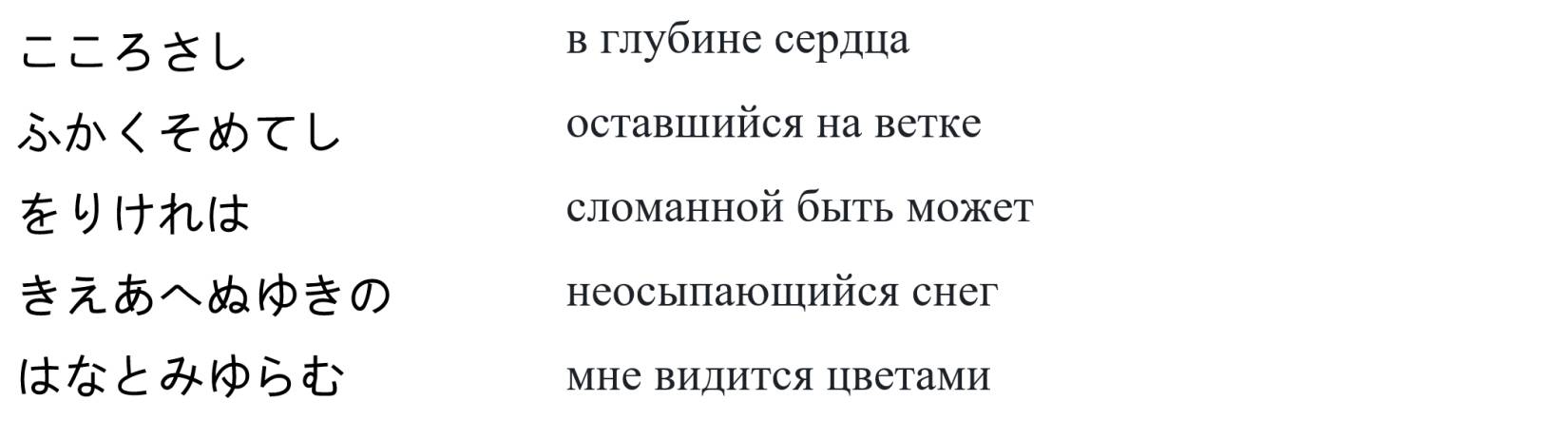

В классической японской поэзии проблемы рифмы нет. Другое построение стиха. Даже до сих пор есть некоторое сожаление о том, что в классическом русском переводе стихов «Манъёсю» использовалась рифма, которая в оригинале отсутствует. Но это совершенно не значит, что переводить японскую поэзию проще. Вот одна из моих любимых танка «Собрание старых и новых песен Японии» (古今和歌集 Кокинвакасю, №7. Есть великолепный перевод Александра Аркадьевича Долина, тот, где «сердце впитало цвет и запах весны», лучше не скажешь. Насквозь, до самых глубин сердца, пропитаться ощущением ожидания весны или жажды знаний, со вторым вариантом встретимся в шестой главе, точнее, в переводе третьего стиха из сборника «ста стихов Сэн-но Рикю». Моё внимание задержалось не на этой фразе второй строки, где речь идёт о глубоко укоренившемся чувстве ожидания весны, которое пропитало сердце, а на неисчезающем снеге в цукэ-ку.

Только поэтому захотелось перевести самому, ведь причина всегда одна, прочтений может быть гораздо больше: я вижу снег цветами, потому что заждался весны; снег не осыпался с ветки, потому что аккуратно сломана; не осыпался, потому что и не ломали эту ветку вовсе; ветку сломали, снег упал, но в своём сердце даже ветка без цветов и без снега расцвела, точно корзина с углём. Понимайте, как можете или как сможете. В этом своём варианте прочтения не ставил знаки препинания, расставьте их там, где слышите именно вы. Это будет ваше личное прочтение.

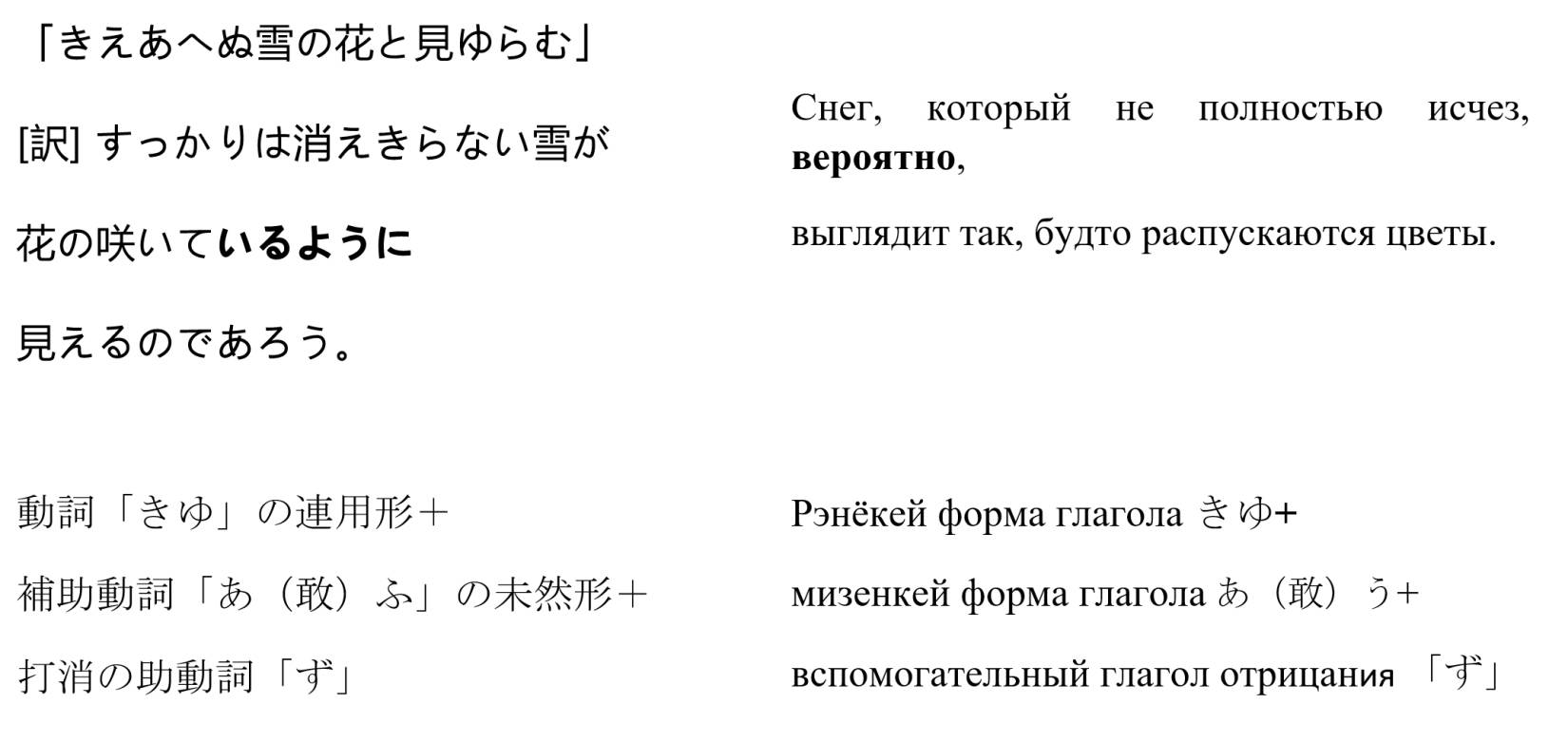

Знание автора или обстоятельств создания стиха мало чем может здесь помочь. Даже если разберём стих по частям речи и формам глаголов, продвинемся в понимании не на много.

Для тех, кто хочет глубже и детальнее погрузиться в глубины японского языка, порекомендую ресурс kobun.weblio.jp. Вот, что можем найти на нём конкретно по этому танка:

Очень помогло в создании поэтического образа, хотя, нет, не думаю. Просто позволяет немного ориентироваться в хитросплетениях форм японских глаголов тем, что посвятил годы учёбы познанию других наук. А мы помним, что занятия поэзией благотворны для всех возрастов и профессий, особенно в сфере принятия управленческих решений.

Если вы начнёте упомянутым ресурсом пользоваться, у вас исчезнут все вопросы к средневековой грамматике, которые вас волновали раньше. Но не печальтесь, появятся другие, на более высоком уровне. А это значит, что и профессиональным переводчикам необходимо будет самосовершенствоваться, ведь читатель будет более подготовленным. От такого читателя сложно отделаться однослойным переводом только поверхностного смысла стиха, если там есть больше, чем одно чтение иероглифа. Очень хотелось бы надеяться на появление «подготовленного профессионального читателя», того самого, для кого когда-то писали свои произведения Ли Бо (Бай) и Ду Фу.

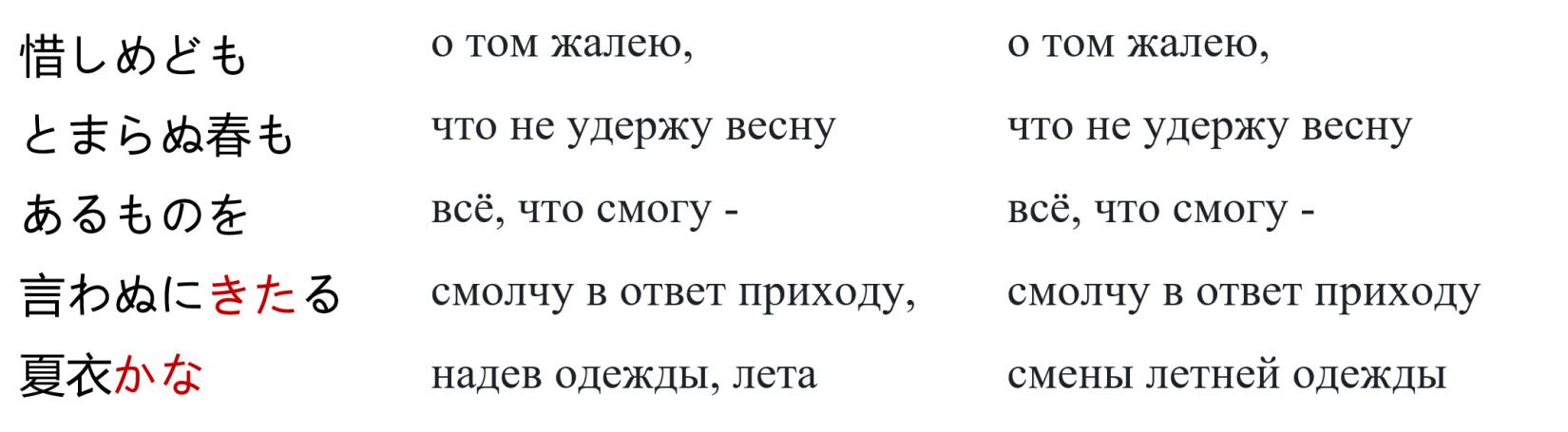

Приведу пример ещё одного «не попадания в ритм» в переводе Ирины Александровны Борониной танка Сосэй-хоси (он же Ёсиминэ Харутоси, сын Ёсиминэ-но Мунэсада (Хэндзё), внук Ёсиминэ-но Ясуё (сына императора Камму, составителя «Кэйкокусю»)), «Новое собрание старых и новых песен Японии» (新古今和歌集Синкокинвакасю, свиток 3 «Песни лета», №176 ).

В русском переводе, ставшем классическим, воспроизведена радостная и даже оптимистичная интонация, почёркнутая восклицательным знаком в конце стиха. Печально, что у меня не получилось принять такой резкий переход от сожаления в первой строке к итоговому оптимизму. Возможно, где-то была пропущена тонкая ирония (особенно в части выражения радости), что больше соответствует характеру наследника Ёсиминэ Ясуё. Размышляя в таком ключе, сложил свой вариант перевода:

В танка есть небольшая игра слов, почти какэкотоба: 着る きる киру – носить (одежду), надевать на себя и 来たる きたる– китару – приходить, то есть, когда надевают летнюю одежду, тогда и приходит (наступает) лето, даже если продолжается тоска по уходящему сезону весны. Сделал небольшой акцент на этом моменте в первом варианте прочтения. И чуть обыграл дополнительные слоги в последней строке, своеобразное выражение досады автором танка. Добавил глагол приходить/надевать в прошедшем времени, усилив выражение грусти об ушедшей весне. Во втором варианте предложил обратить внимание на «звукопись», рекомендую прочесть вслух, протягивая конечные гласные в словах на концах строк. Чем-то может напомнить пушкинские строки: «Брожу ли я вдоль улиц шумных…». У вас могут быть свои собственные ассоциации, в этом и есть великая сила поэзии даже на разных языках.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.