Полная версия

Заметки 3. Саваяма кара Сандзё мадэ

Всё расследование заняло меньше одних суток. Прямо по горячим следам. Стороны конфликта полностью отказались от дачи показаний, не пояснив ни его причины, ни раскрыв содержание предшествующих этому разговоров. Приговор был вынесен по факту нарушения запрета на применения оружия в замке сёгуна и буквально через несколько часов приведён в исполнение.

Из интересного, общественное мнение практически безоговорочно встало на сторону 47 мстителей-ронинов: создавались пьесы театра Но, сборники рассказов, повестей, посвящённые этим событиям, в которых участники организованной группы по осуществлению плана убийства из чувства мести за своего господина были окружены мученическим ореолом «благородных разбойников».

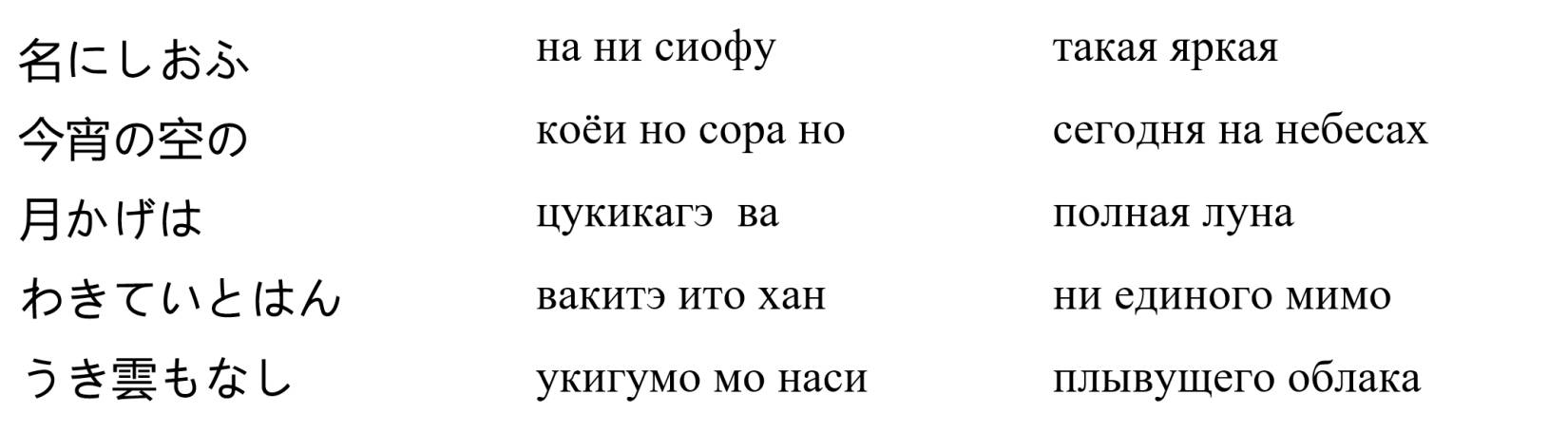

Снова возвращаясь к дзисэй Кимура Садаюки, задался вопросом: можно ли сказать, что выбор формы и содержания танка о выборе пути воинского служения совершенно случайно напоминает танка Фудзивара Тамэаки о выборе пути служения придворного поэта? Не думаю…

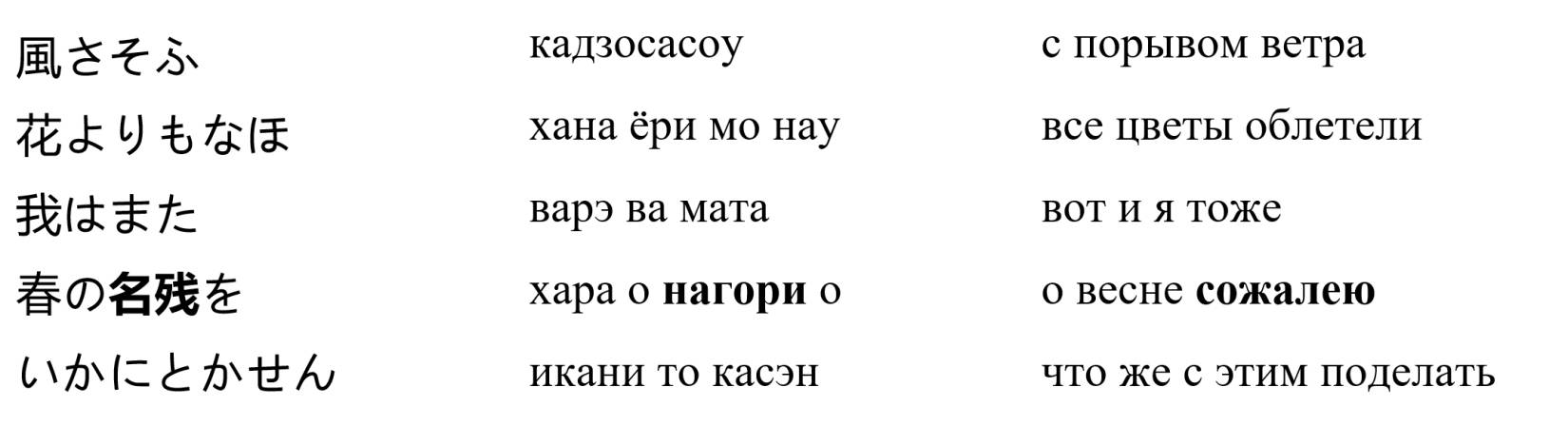

Ещё раз повторю, перевод стихов Успенского Михаила Владимировича в биографии Кимура Окадзаэмон Садаюки, на мой взгляд, безупречен. Почему тогда на них останавливаюсь? Во-первых, это прекрасно, во-вторых, это не единственное прочтение. В предложенных мною вариантах перевода особо подчёркивается схожесть структуры и выделяются заимствования строк (хонкадори).

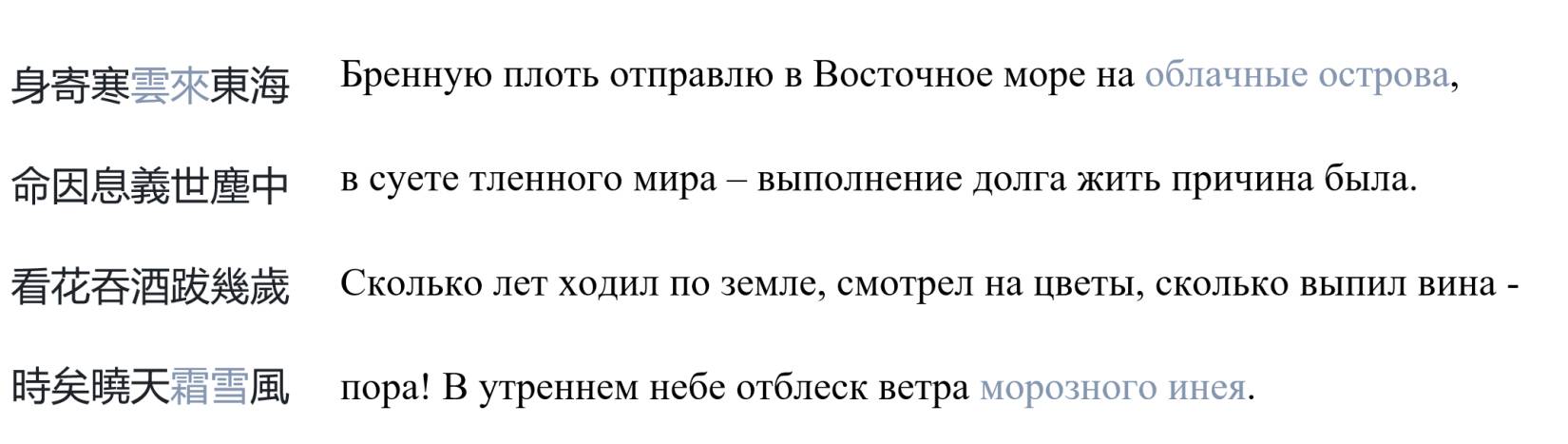

Немного остановлюсь на китайском стихотворении, строки которого, по свидетельству очевидцев, были написаны на нарукавных знаках Кимура Садаюки. В первой строке увидел намёк в китайских знаках на летающие (облачные) острова, подобно горе Пэнлай, но в то же время можно прочесть – «потомки», а в последней строке отметил «морозный иней» клинка катаны. Любознательный читатель может предложить совершенно другое своё прочтение.

Сильный порывистый и холодный ветер иногда называют в Китае «морозный меч». В этот момент все спрашивают, а когда именно 47 ронинов отдали свой долг самураев. Интересно, встречал даты 14 декабря 1702 года, 15 декабря 1702 года, 30 января 1703 года, но поверю информации Успенского Михаила Владимировича – «пятнадцатого дня последнего месяца 15 года эры Гэнроку (1702 год)». Зима. Ветер. Иней. Глубокий снег и мороз. В то время, когда первые лучи восходящего солнца окрасили алым край низкого зимнего неба, долг (гири) был выполнен.

Любознательный читатель может спросить, а успели ли написать дзисэй Минамото-но Ёсихиса и Минамото-но Наганори? Мой ответ – нет. Ни у одного из них просто не хватило на это времени.

После Ёсихиса сохранилось два стиха, написанные им с разницей в десять лет в родовом храме Кэдзодзи 蕐藏寺, он до сих пор находится на своём месте в современной префектуре Айти.

Приписываемое Наганори предсмертное танка, возможно и даже, почти наверняка, написано не им и несколько позднее. Сделал свои варианты прочтений.

Минамото-но Кира кодзукэ-но сукэ Ёсио (Ёсихиса). Вверху на тандзаку, где написано танка, светло-синяя полоса. Написано в 52 года.

Написано в 61 год.

Танка, которое, возможно, написал кто-то из сопровождавших Минамото-но Асано такуми-но ками Наганори на казнь. Знаю не менее трёх переводов, каждый переводчик трактует эту фразу по-своему. Добавлю и свои пять мон в «тоску об уходящем сезоне», сожаление об уходящей весне, уходящей жизни…

На территории императорского замка в Токио, напомню, что ранее это был исключительно замок сёгуна, установлен небольшой памятный знак на месте бывшего Соснового коридора, где произошёл сам конфликт с применением оружия. В храме Сэнгодзи до сих пор пользуются почитанием могилы всех участников осуществления мести за своего господина.

Бусидо – в его беспощадной прямоте, долг обязательства должен быть выплачен даже после смерти того, кому присягнул в верности. Хотя, как мы знаем, были «нюансы». Наверняка, любознательным читателям попадались такие публикации, где описывались ситуации «войны всех против всех»: два родственных клана строили на границах своих земель две крепости друг напротив друга, присягали на верность разным сюзеренам и поливали друг друга дождём из стрел. Когда же их призывали выступить в поход с той или иной стороны, следовал отказ: «какой поход, у нас враг у ворот». Вот так эти «нюансы» и обеспечили победу Восточной коалиции войска Токугава Иэясу в битве при Сэкигахара. Но это уже другая история.

Чистое небо.

Ярко сияют звёзды

холодной ночью.

Разве кто смотрит на них,

когда восходит луна?

Глава вторая. 故郷 Фурусато. Родное старое селенье.

Читая переводы стихов «Манъёсю», часто ловил себя на мысли: а насколько оправдан перевод 故里 и 故郷 (ふるさと) – фурусато – словосочетаниями «родное село» и «старая столица». Размышления эти не для копания в мелочах, которые иногда не имеют совершенно никакого существенного значения, а для напоминания самому себе быть внимательным и не переводить похожие фразы разных авторов без разбора под одно значение. Столица, как место пребывания правителя страны – это ханьский знак 京 ( jīng ), получивший японское чтение きょう(кё), но может читаться и みやこ(мияко).

В собрании стихов «Манъёсю» «фурусато» встречается довольно часто, в переводах, надо отдать должное и сказать «большое спасибо» переводчикам, в большинстве своём специально отмечено, в каких случаях «старое селение» относится к малой родине автора стиха, а в каких – к конкретной старой столице, которую можно назвать «родной» в поэтическом пространстве. Для примера, уроженцу Южного Бутова более логично использовать слово «мияко» в отношении Старой Ладоги, нежели «фурусато», хотя сельский статус первая столица Руси сохраняла дольше всех других.

Небольшая историко-биографическая зарисовка.

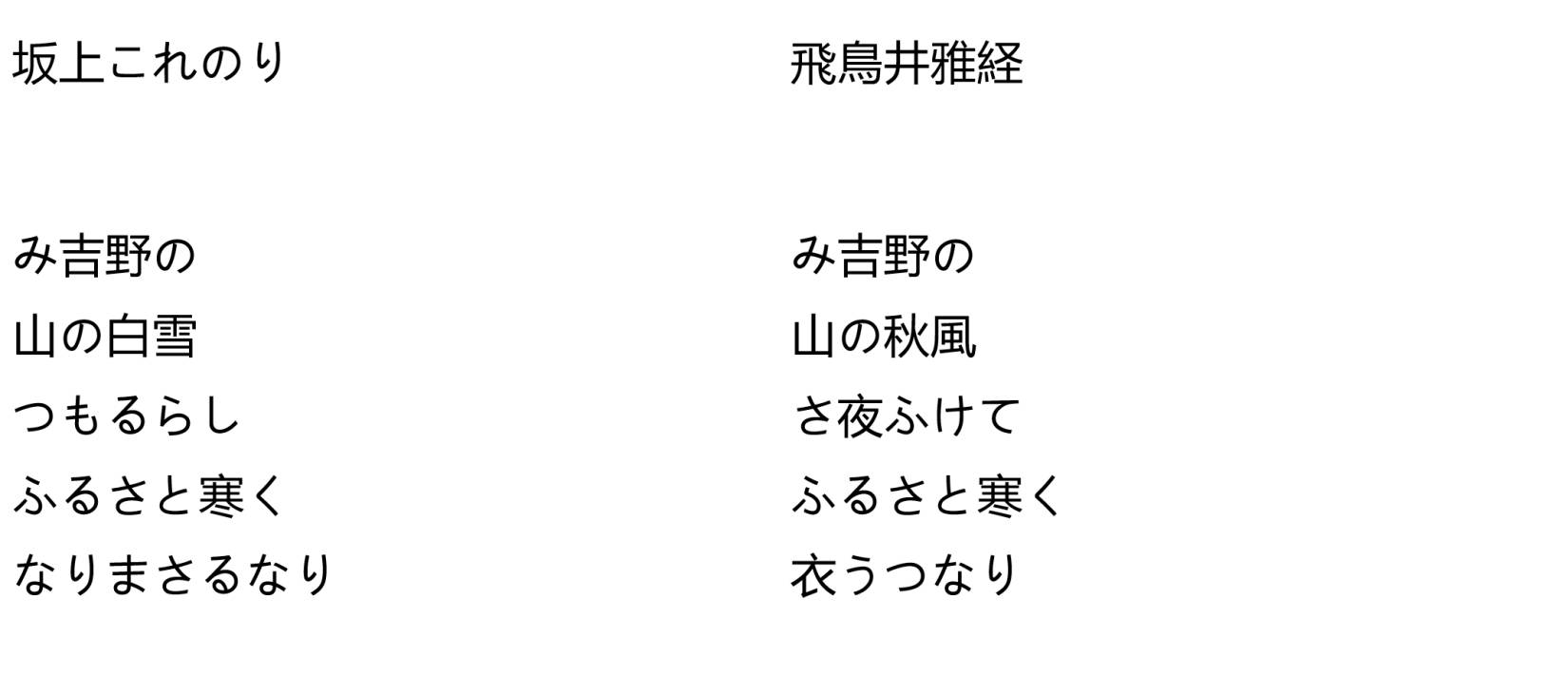

Саканоуэ-но Корэнори, год рождения неизвестен, причислен к 36 бессмертным поэтам Японии. Из интересного, в 908 году несколько лет служил заместителем губернатора провинции Ямато, позже был переведён в Хэйан-кё. В 922 году участвовал в составлении Кокинвакасю, умер в 930 году.

Асукаи (Фудзивара) Масацунэ, 1170-1221 гг., принадлежал к роду Сидзанэ Северного дома Фудзивара, впоследствии стал основоположником рода Асукаи. Асукаи Масацунэ наставлял в искусстве стихосложения сам Фудзивара-но Сюндзэй. Произведения Асукаи включены во многие антологии поэзии, что не удивляет, так как он входил в число составителей «Синкоинвакасю». С 1201 года Асукаи Масацунэ поступил на службу в Бюро поэзии (Вака-докоро, 和歌所). Более 130 стихов его авторства включены в императорские антологии. Исследователи пишут о нём как о талантливом поэте и великолепном мастере игры в кэмари. Любознательным читателям не составит труда найти упоминания о личном рекорде Асукаи – 206 раз подкинул мяч ногой, не дав ни разу тому коснуться земли. Служебная карьера Асукаи пережила смену трёх императоров, не понеся никакого ущерба.

В то же время находил отдельные комментарии на японских ресурсах, где отзывались о поэтическом даровании Асукаи Масацунэ довольно скептически. Претензии в большинстве своём касались чрезмерного увлечения Асукаи хонкадори. Настолько чрезмерного, что зачастую было трудно заметить разницу между стихом, откуда строки заимствованы, и стихом самого Масацунэ. «Злые языки», – подумалось мне тогда. Но вот, через несколько лет, перечитывая «Горную хижину» Сайгё, пролистал дополнительно подборку стихов о Ёсино других поэтов и обратил внимание на два произведения. Привлекло мой взгляд не только Ёсино, но и использование слова фурусато (старое селение, родные места) в этих танка.

Стих Саканоуэ-но Корэнори предваряет вступительная строка

ならの京にまかれりける時にやとれりける所にてよめる – сделав на время остановку в пути в древнюю столицу Нара, сложил…

Помните, во второй части Заметок, когда отмечал авторство стихов представителей рода Фудзивара, собранных в «Изборник Фудзивара», более известный как «По одному стиху от ста поэтов», невольно обошёл вниманием танка Асукаи-но Масацунэ под номером 94. Сейчас хотел бы остановиться на нём более подробно. Сравним:

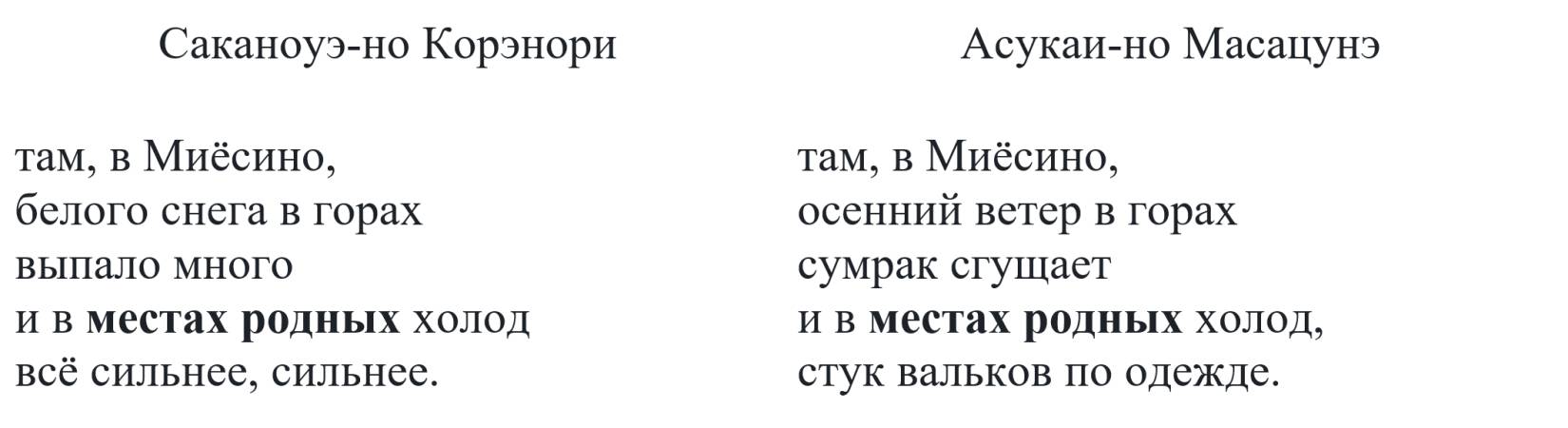

или более соответствующий моменту перевод «фурусато» в танка Асукаи-но Масацугу:

там, в Миёсино,

осенний ветер в горах

сумрак сгущает

в старом селенье холод,

стук вальков по одежде.

Оставил «Миёсино» без перевода, но надо уточнить, что более близким вариантом по значению было бы написание «О, Ёсино, там…». В комментариях к этому стиху часто пишут, что «старое селение» относится к «старому путевому императорскому дворцу» в Ёсино. Возможно, да, представитель Северной ветви рода Фудзивара может себе позволить так отозваться о загородном доме императорской семьи. Понятно, что и императорская семья следовала традициям смены одежд при смене сезонов. Выколачивание одежды, извлечённой из коробов после длительного хранения, характерный звук осени. Об этом мы с вами, дорогие любознательные читатели, говорили в главе «Плач по осени» во второй части Заметок.

В горном селенье холод, стук вальков по одежде… откуда взялось «фурусато», когда Асукаэ-но Масацунэ родился в Хэйан-кё (других сведений в открытом доступе не имеется), скорее всего, просто это хонкадори на танка Саканоуэ-но Корэнори. Строка взята без изменений. А вот как раз для Саканоуэ – «фурусато» было совершенно уместно, мало этого он совершенно отчётливо обозначил в стихе разницу между «старой столицей» Нара, о которой упомянул в предваряющей всё произведение строке и «старым/родным селеньем», что относилось к местам, где проходила его служба.

Практически во всех публикациях, где упоминается стих Асукаэ, ставится примечание, что в этом стихе есть отсылка к стиху Саканоуэ-но Корэнори. Разные комментаторы пытаются в различной степенью изящности и достоверности объяснить, почему Асукаэ использовал «фурусато» в своём стихе, но мне они представляются мало убедительными.

Причина та, о которой я упомянул и раньше. Если ты работаешь в Бюро поэзии и у тебя в ежедневном доступе огромное количество произведений известных и анонимных авторов, сложно не прослыть плодовитым поэтом. Ограничение только одно – хорошая память читателей. Разумеется, я даже в мыслях не допускаю, что все танка мастера игры в кэмари сплошные компиляции, нет и ещё раз – нет. Вот только в этом конкретном стихе, я оставил бы авторство Асацунэ только за третьей строкой, где сгущается сумрак, но и это не точно.

Для меня, как читателя, важно, что прочтение в каждом случае строки «фурусато» может быть разным, с учётом действительного отношения автора к месту, о котором он упоминает. Хотя мы и знаем, что о Ёсино могли писать даже те поэты, которые никогда в нём не были. Вот для таких авторов «фурусато», «коромоуцу», «акикадзэ» – это только лишь символические образы, не имеющие отношение к реальным человеческим воспоминаниям или впечатлениям. Поэтому так важно для меня знать, где и когда родился автор, если его можно идентифицировать. Стихи, не имеющие авторства – это отдельная тема. Если не говорить о народных песнях, то очень многие из тех, которые считаются анонимными, я бы причислил к женскому авторству. Интересная теория, правда? Опровергните меня! С удовольствием с вами соглашусь.

Мы говорим о том, что в сжатом поэтическом пространстве японского стиха каждое слово несёт огромную смысловую и эмоциональную нагрузку, хотя даже в хайку поэты могли вставлять дополнительные частицы просто для соответствующего количества слогов. Поэтому перевод – всегда ещё и попытка «посмотреть глазами автора», что же видел он, описывая словами картину перед глазами и выражая эмоции, сокрытые в сердце. Переводчику, в этот момент надо самому стать тем самым автором.

Танка Минамото-но Ëримаса, Сикавакасю (詩歌和歌集), №16, свиток первый «Песни весны»:

Песня есть в замечательном переводе Александра Аркадьевича Долина, к которому нет абсолютно никаких вопросов. Но когда побываешь на месте, где происходили события, в том самом павильоне Феникса в храме Бёдо-ин, осматриваясь вокруг, поневоле начинаешь воспринимать текст более чем в трёх измерениях…

Минамото-но Ёримаса 源 頼政 (みなもと の よりまさ)годы жизни 1104 – 1180, один из активных участников противостояния между кланами Тайра и Минамото. История его жизни и смерти очень подробно изучена во всех аспектах, включая службу у экс-императора Тоба, близкие контакты после его смерти с императрицей Фудзивара-но Сёко и личным секретарём бывшего императора. Минамото-но Ёримаса всегда взвешивал «за» и «против», прежде чем выбрать, на чью сторону встать. Благодаря этому во многих конфликтах он оказывался в группе поддержки победителя. Только Минамото-но Ёримаса и смог остаться в близком окружении Тайра-но Киёмори.

В японоязычных комментариях к данному стиху обязательно отмечают, что танка стала «крылатым выражением», когда хотят сказать, что одарённого и (или) трудолюбивого человека незаслуженно обходят вниманием, наградой, поддержкой. Некоторые основания для этого были и в действительности. Приняв на службу Минамото-но Ёримаса, на довольно длительное время Тайра-но Киёмори, занятый другими неотложными делами, просто забыл о нём. Если бы просто забыл, не вспоминал даже тогда, когда готовил бумаги для императорского двора на присвоение новых рангов другим чиновникам. Подбирая новую кандидатуру для должности, которая внезапно освободилась, наконец вспомнили и о Ёримаса, но оказалась, что претендовать на эту позицию могут имеющие ранг не ниже третьего, а у Минамото-но Ёримаса всё ещё был тот, что и раньше – четвёртый. При этом надо учесть, что несмотря на длительное отсутствие карьерного роста как у чиновника, как поэт, Минамото-но Ёримаса, был более чем востребован. В императорские антологии поэзии вака, включая «Сикавакасю», было выбрано 59 стихов. Примечательно, что в свои последние годы жизни во многочисленных произведениях Ёримаса выражал настолько явное неудовольствие отсутствием продвижения по службе, что Тайра-но Киёмори и узнал об этом, прочтя одно из стихотворений. Срочно были подготовлены соответствующие распоряжения и указы, но что-то пошло не так. Получив младший третий ранг, меньше, чем через год Ёримаса уходит со службы и постригается в монахи. Мало этого, именно Минамото-но Ёримаса написал воззвание ко всем членам своего клана с призывом покончить с неограниченной властью представителя рода Тайра. Начался второй этап противостояния Тайра и Минамото, и, хотя сам Ёримаса проиграл сражение, войну выиграли Минамото.

Оставил в тексте стиха без перевода «сакуру» в напоминание о сэппуку, к которому приговорили Минамото-но Ёримаса, хотя есть стих, написанный как раз по случаю казни, но о нём чуть ниже. Мне это стихотворение напоминает ещё и о том, что не стоит опираться на поддержку, оказанную на основании сухого подсчёта потерь и приобретаемых выгод. Вы будете находиться в заблуждении, что сделали для человека слишком много, а он – пребывать в уверенности, что заслуживает ещё большего. Чем крупнее ставки, тем катастрофичнее последствия таких различий в объективной оценке ситуации:

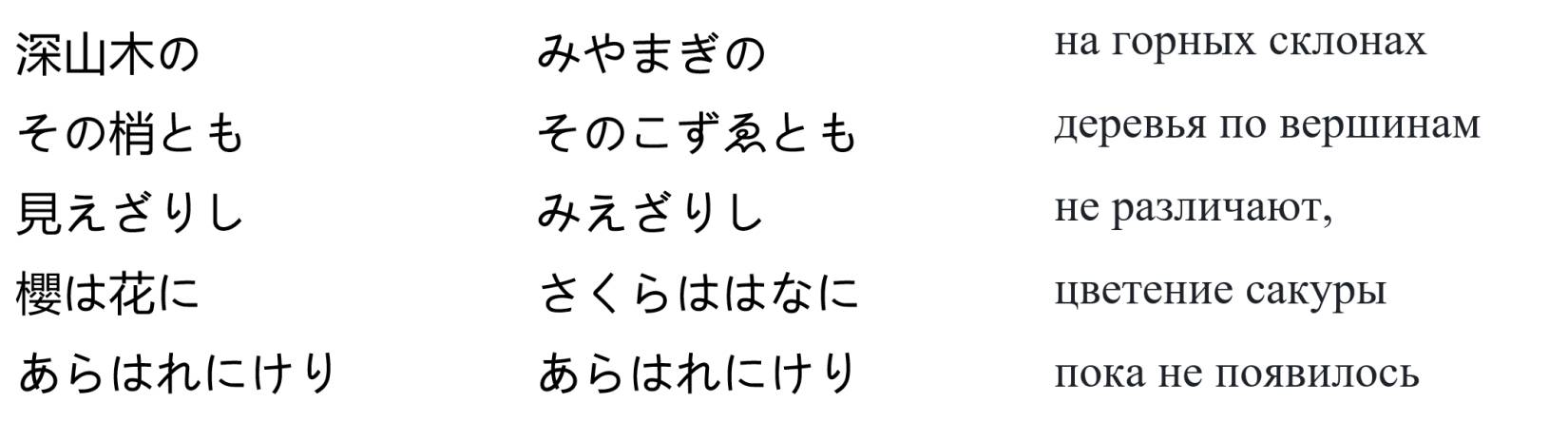

на горных склонах

не различить деревья

по их вершинам –

цветение сакуры

пока не появилось

А ведь на самом деле всё могло быть иначе – реализация хорошо подготовленной операции внедрения в ряды клана Тайра с целью сбора необходимой для клана Минамото информации. Вспомнился Окано Гинъэмон Канэхидэ, который вступил в интимные отношения с кормилицей одного из вассалов Кира кодзукэ-но сукэ Ёсинака, благодаря чему сумел достать план вражеского поместья. Были ли эти примеры только лишь межличностными конфликтами или в те времена себя отдельно от интересов клана не мыслили, сложно сказать однозначно… У нас в таком случае говорят: «за деревьями леса не видно».

На смерть Минамото-но Ёримаса был написан стих, авторство которого до сих пор не уточнено, звучит он так:

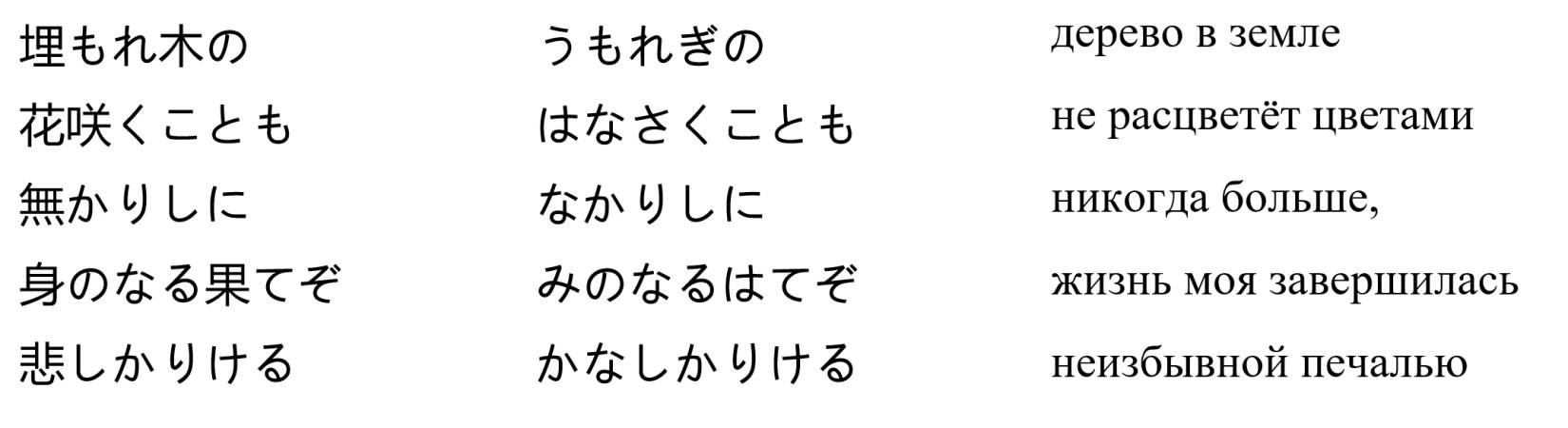

埋もれる, うもれる (уморэру, уморэги но) – быть похороненным, быть покрытым землёй.

Есть в этих двух танка о цветущих деревьях какая-то незримая связь, хотя, возможно, мне так только показалось. На самом деле они совершенно разные, и дело тут даже не в том, смог ли переводчик точно передать смысл или интонацию. Невольно, чтобы подчеркнуть связь, перевёл в первой строке иероглиф木 одним и тем же словом – «дерево», ведь кроме верхушек, у них есть ещё и сокрытые в земле корни, которые хоть никогда и не цветут, но благодаря им живо всё дерево. Весь ствол поваленного дерева, покрытый землёй, больше не расцветёт никогда. Возможно, ошибаюсь, но в глубине души второй стих могу воспринимать только как хонкадори неизвестного автора на танка Минамото-но Ёримаса…

Иногда спрашиваю себя, может ли переводчик без дополнительной информации о стихе или авторе «почувствовать разницу», когда автор пишет на основе своих личных впечатлений, переживаний, а когда – создаёт произведение на заданную тему или по заказу. Размышлял над этим и во второй части Заметок, когда переводил подборки канси на темы «Песен о Хэян» и «Плачь по осени». В любом случае это сложно, но главная сложность не в этом, а в том, что авторов много, а переводчик – один. Больше всего меня разочаровывает чтение переводов сборников разных авторов, между которыми в переводе вообще не видишь и не слышишь различий. Поэтому приходится браться за словарь. Не только мне, но и многим другим, но не могу считать, что время, потраченное на это занятие, напрасно потеряно. Часто бывает не только среди любителей, но и в среде профессионалов, возникают споры о принципах и подходах к художественному переводу поэзии.

Поссорился как-то Иван Иванович и Иваном Никифоровичем, нет, не так. Поссорился Корней Иванович со Львом Николаевичем, в попытке убедить друг друга в том, как «более правильно» переводить стихи. В результате спора появился сборник статей Корнея Ивановича Чуковского и Льва Николаевича Гумилёва «Принципы художественного перевода», позже была написана книга «Великое искусство». Всем, кто увлекается переводами, читать обязательно.

Абсолютно согласен с авторами сборника статей в том, что «перевод – это автопортрет переводчика», в тоже время идеальный перевод для меня: переводчик – прозрачное стекло, через которое виден автор, его стиль, авторский словарь, количество используемых эвфонических частиц и ещё очень много различных деталей.

Разумеется, мне можно возразить, что это больше похоже на подстрочник, а не на воссоздаваемый в переводе поэтический образ. Подстрочник подстрочнику – рознь. В нём чётко видна структура строк и строфы, можно определить, какие иероглифы подобрал автор для создания более чёткого или, наоборот, размытого и многослойного впечатления, какой связью воспользовался (словом, значением, неуловимым «ароматом»). Поэтому для меня всегда были важны билингвальные публикации. Ведь нередки случаи, когда для лучшей благозвучности, выразительности или по требованиям грамматики русского языка, переводчик меняет последовательность строк оригинала и, если нет даже ссылки на первоисточник, сложно определить, какое именно танка или хайку вообще представлено в переводе.

Мой личный выбор – оставлять последовательность строк оригинала без изменений в переводе, если только это не противоречит здравому смыслу и русскому языку, а ещё – сохранять количество слогов в строке. Если другие переводчики придерживаются иных правил, то это тоже их личный выбор.

С какой целью, может задать вопрос скептически настроенный читатель, мой ответ: для того, чтобы у тех, кто хочет самостоятельно сделать вариант прочтения оригинала, была бы некая отправная точка. В тоже время, мне не чужды и такие переводы, где могу оставить слова оригинала, особенно это касается специальных терминов, топонимов и даже не из невозможности предложить вариант на русском языке, а для того, чтобы сохранить определённый колорит оригинала. Хотя можно ли в наше время считать простым калькированием с японского на русский язык таких слов, как «катана», «маття», «сэнтя», «татами», «токонома», «ханами», «икэбана», «кимоно», перечислять можно довольно долго.

Позволю себе сделать некоторые обобщения тех сомнений и переживаний, которые волнуют большинство читателей переводов японской поэзии:

– много ли теряется смысла оригинала, при соблюдении формы в переводе;

– если при переводе не соблюдается форма оригинала, можно ли считать такой перевод действительно переводом, а не новым произведением по мотивам;

– как понять, что на самом деле понравилось, японская поэзия или стихи переводчика;

– возможно ли сохранить дух оригинала, если в переводе строго соответствовать форме;

– возможно ли в принципе воссоздать эмоцию оригинала, не отступая от формы танка или хайку;

– есть ли какие-то особые приёмы для передачи нескольких вариантов прочтения иероглифов, изменяющих смысл всего произведения;

Разумеется, это далеко не полный перечень вопросов о сохранении смысла и формы при переводе классической японской поэзии, но получить некоторое представление о настроениях в рядах читателей можно.

В своей статье «О принципах перевода классической японской поэзии танка» уважаемый Александр Аркадьевич Долин на некоторые из этих вопросов уже давно ответил, поэтому всем любознательным читателям настоятельно рекомендую к прочтению stihi.ru/2010/12/29/2931

В одном, да и не только в одном, абсолютно согласен с Александром Аркадьевичем Долиным: переводы обязательно надо издавать с параллельными текстами оригиналов, по возможности дополняя транскрипцией чтения иероглифов (в печатном издании) или записью каной (для публикаций в сети). Те издатели-книготорговцы, которые этим пренебрегают, просто не уважают ни авторов-переводчиков, ни тех читателей, для которых, собственно, они и должны работать. Сам давно голосую рублём, приобретаю в личную библиотеку исключительно те книги переводов, где опубликованы и оригиналы, и транскрипции. Издательству «Гиперион» в этом смысле практически нет равных (это не реклама, а констатация факта).

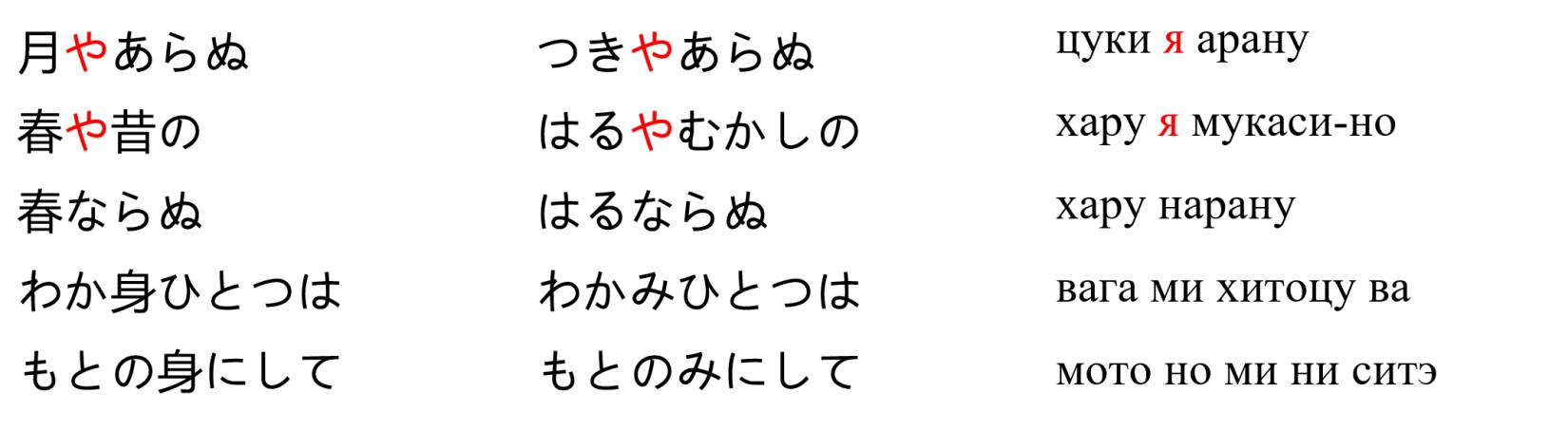

Единственное, что немного озадачило в тексте статьи «О принципах перевода…», так это разбор известнейшего стиха Аривара Нарихира о прежней весне «цуки я арану…», перевод которого будто бы приписан Вере Николаевне Марковой, хотя Мария Владимировна Торопыгина в своей работе называет автором именно этого варианта перевода Николая Николаевича Конрада. Бывают и такие разночтения даже в публикациях профессионалов, хотя, возможно, это не чёткая редактура текстов статей.

Даже пусть на этом единственном примере хотелось бы обратить внимание книгоиздателей на необходимость периодической публикации сборников всех известных вариантов перевода произведений какого-либо автора, с независимыми комментариями искусствоведов-филологов, чтобы читателю можно было составить собственное мнение о достоинствах или недостатках. Хотя о чём это я? Сложно будет найти таких независимых филологов, но оно того стоит, ведь в конечном счёте оживится конкуренция между переводчиками классической японской поэзии. Для читателей, для нас с вами, такие заочные соревнования переводчиков будут очень полезны. Пока о том можно говорить только лишь как о предположении.

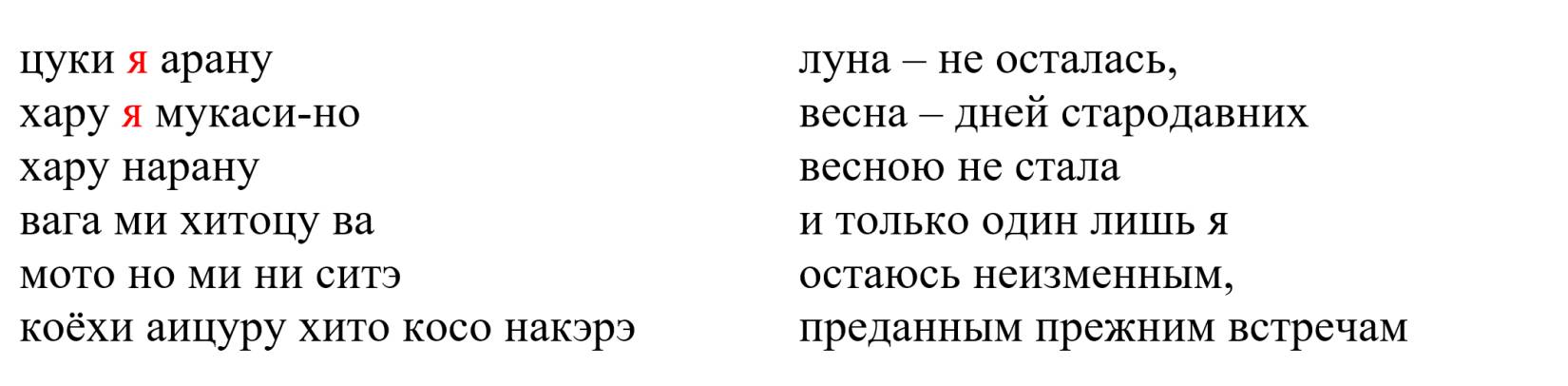

Возвращаясь к произведению потомка императора Хэйдзэй, которое переводил кроме Николая Николаевича Конрада, Александра Аркадьевича Долина ещё и Виктор Петрович Мазурик:

Мой глаз, привыкший в структуре хайку идентифицировать や как сильное кирэдзи, то есть цезуру, она же пауза (!), видя её в середине строки танка, начинает нервно подёргиваться. А если вспомнить комментарий к этому стиху из бесед с Сётэцу, тот самый, что одна строка Аривара Нарихира была просто не дописана, и комментатор даже приводит эту «ненаписанную строку»: «Коёхи аицуру хито косо накэрэ (сегодня той, с кем я встречался, нет).» (цит. по «Бухта песен. Шесть глав о средневековой японской поэзии»/М.В. Торопыгина; Институт Востоковедения РАН. – СПб.: ИД «Гиперион», 2020. – стр. 130), то становиться ещё интереснее.

И, что в результате? Получается, тогда это не танка вовсе, а бусоку-сэкитаи (5-7-5-7-7-7), так надо понимать? Авторский замысел Аривара Нарихира растворился в позднейших комментариях и переводах. В таком случае, поскольку терять этому произведению уже нечего, то, наоборот, дополню недостающей строкой, как будто её написал сам Аривара Нарихира:

сделал интерпретацию последней строки по смыслу, а не воспроизвёл её буквальный перевод, да, использовал «преданным» в значении «верным» и в тоже время немного в ощущении «оставленный, покинутый, преданный непостоянной в своих симпатиях дамой».