Полная версия

Заметки 3. Саваяма кара Сандзё мадэ

Мицунари Ганзицу

Заметки 3. Саваяма кара Сандзё мадэ

ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ. САВАЯМА КАРА САНДЗЁ МАДЭ

Глава первая. 名残 Нагори. Тоска по уходящему сезону.

История началась так, как и положено начинаться историям в Санкт-Петербурге – совершенно обыденно и в совершенно ничем не примечательный пасмурно-слякотный день 13 декабря 2014 года.

Служебная квартира была на Петроградской стороне, и можно было в любой момент дойти до Петропавловки или на Васильевский. В тот самый день выбор пал на Петропавловку. Но вместо того, чтобы свернуть направо, повернул налево и зашёл в Артиллерийский музей. Внимание привлекли некоторое оживление перед входом и внушительного размера баннер на фасаде здания.

Что ожидал там увидеть, затрудняюсь ответить даже сейчас. Хотя моё занятие переводами японской поэзии и насчитывает более двух десятилетий, самурайская тема никогда не была особо выделяемой. Возможно, ещё и потому, что излишне растиражирована в западно-европейском массмедиа продукте.

Поэтому, пройдясь по тёмным выставочным коридорам, задрапированным в лучших традициях английских готических романов, осмотрев стройные ряды доспехов, отметил для себя один интересный экспонат, который раньше на глаза не попадался.

Да, это был он – сигнальный горн «хорагаи» 法螺貝 (иногда встречается название «дзинкаи» 陣貝) из раковины моллюска тритона с мундштуком, чаще из бронзы, но используют и деревянные, и бамбуковые. Обратил на него особое внимание потому, что организаторам мероприятия удалась перекличка между изображением хорагаи на гравюре в руках Тоётоми Хидэёси и реальным предметом.

На подобных выставках трудно найти настоящую редкость из частной коллекции, в отличии от приватного показа катан из частных коллекций, на которую как-то пригласили в дни одного из Санкт-Петербургских Экономических форумов, поэтому приятно удивило экспонирование хорошей сохранности меча, предположительно авторства Мурамаса. Помню, что для особого показа было оборудовано помещение в холле одного из отелей рядом с Исаакиевским собором. Сложно было чем-то удивить после музея истории японского меча в Токио, посещал его, когда он ещё располагался около Токийской мэрии. Но был на этой приватной экспозиции один «хищник», на котором останавливался взгляд. Его даже предложили взять в руки, но – нет, воздержался. Знаю, сначала только подержать, а как только обхватишь рукоять, захочется взмахнуть, а потом и разрубить, в лучшем случае, всего лишь свёрнутую циновку. Мечи Мурамаса – они такие.

Но только к мечам Масамунэ возвращался несколько раз, чтобы взглянуть и вспомнить, вспомнить и взглянуть. В Токийском музее клинок Масамунэ смотрелся великолепно, но одиноко и скромно. Словно нахождение в витрине национального музея было для него не совсем подходящим местом. Писал во второй части Заметок, в главе «Принц, который трижды отказался от царства», о выставке в замке Нидзё клинков частной коллекции, где клинки Мурамаса и Масамунэ расположили буквально бок о бок – волна и камень, стихи и проза, лёд и пламень не столь различны меж собой… Именно там они смотрелись совершенно естественно, органично – в любой момент готовые к бою.

Но дольше всего по времени находился в зале с листами гравюр с изображениями самураев, там же, где были выставлены экспонаты, посвящённые истории 47 ронинов.

Листы гравюр серии «Сэйтю гисидэн» – «Биографии преданных вассалов» Итиюсай Куниюси с текстом биографий, написанных Иппицуан (он же Кэйсай Эйсэн, он же Икэда Ёсинобу), спрашивается, кто их ещё не видел? Вот и я, не то, чтобы никогда о них не знал, но в тот день, впервые посмотрел с вниманием. Почти в половине биографий ронинов были стихи. Помню, что возникали определённые сомнения в авторстве предсмертных стихов, дзисэй 辞世, но будем считать, что Икэда Ёсинобу всего лишь их собрал и записал для истории. Учитывая, что размер листов довольно скромный, рассмотреть мелкие детали было проблематично.

Возвратясь с выставки, нашёл сетевую публикацию издания «Самураи Восточной столицы или сорок семь преданных вассалов в гравюрах Итиюсая Куниёси и биографиях Иппицуана», Янтарный сказ, 1997, в переводе Успенского Михаила Владимировича (1953 – 1997), российского искусствоведа, хранителя японского отдела Государственного Эрмитажа. Эта книга безупречна. В ней есть оригинал текста биографии и стиха (если он присутствует в тексте), есть перевод и комментарии переводчика, всё то, что обязательно необходимо любознательному читателю, особенно в том случае, если ему захочется сделать собственный вариант прочтения поэтического текста. Но такое желание у меня возникает только в том случае, если обнаруживаю какой-то диссонанс перевода с оригинальным текстом или потери при переводе не позволяют установить какую-либо интересную связь поэтов, выраженную в хонкадори более поздней песни.

В собрании гравюр на двадцати семи листах предсмертные стихи отсутствуют, только рассказ о жизни и последнем бое преданного вассала. Кроме этого, в издании, которое я просматривал, отсутствуют листы гравюр под номерами 5, 23, 24 и 46 по той простой причине, что их нет в коллекции Эрмитажа.

Лист 51 рассказывает о слуге самурая Сикамацу Канроку (ему как раз и должен быть посвящён лист под номером 5) – Дзиндзабуро, он хоть и не участвовал в бою непосредственно, но помогал заговорщикам в осуществлении задуманного. Даже приведено сэнрю, которое он сложил, вспоминая своё участие в инциденте.

На листе 4 рассказывается о Фува Кадзуэмон Масатанэ, мастере кэндзюцу, а ещё (по совместительству) мастере достаточно своеобразного умения 据物斬りсуэмонокири, одной из подкатегорий тамэсигири 試し切り(пробной рубки) японского меча. Возможно, ошибаюсь, но у меня сложилось представление, что суэмонокири изначально относилось к испытанию мечей на телах казнённых по приговору суда преступниках, а тамэсигири включало в себя дополнительно рубку доспехов, шлемов и других предметов. С течением времени термин тамэсигири, как более общий, просто вытеснил наименование более узкой специализации. Но это не точно.

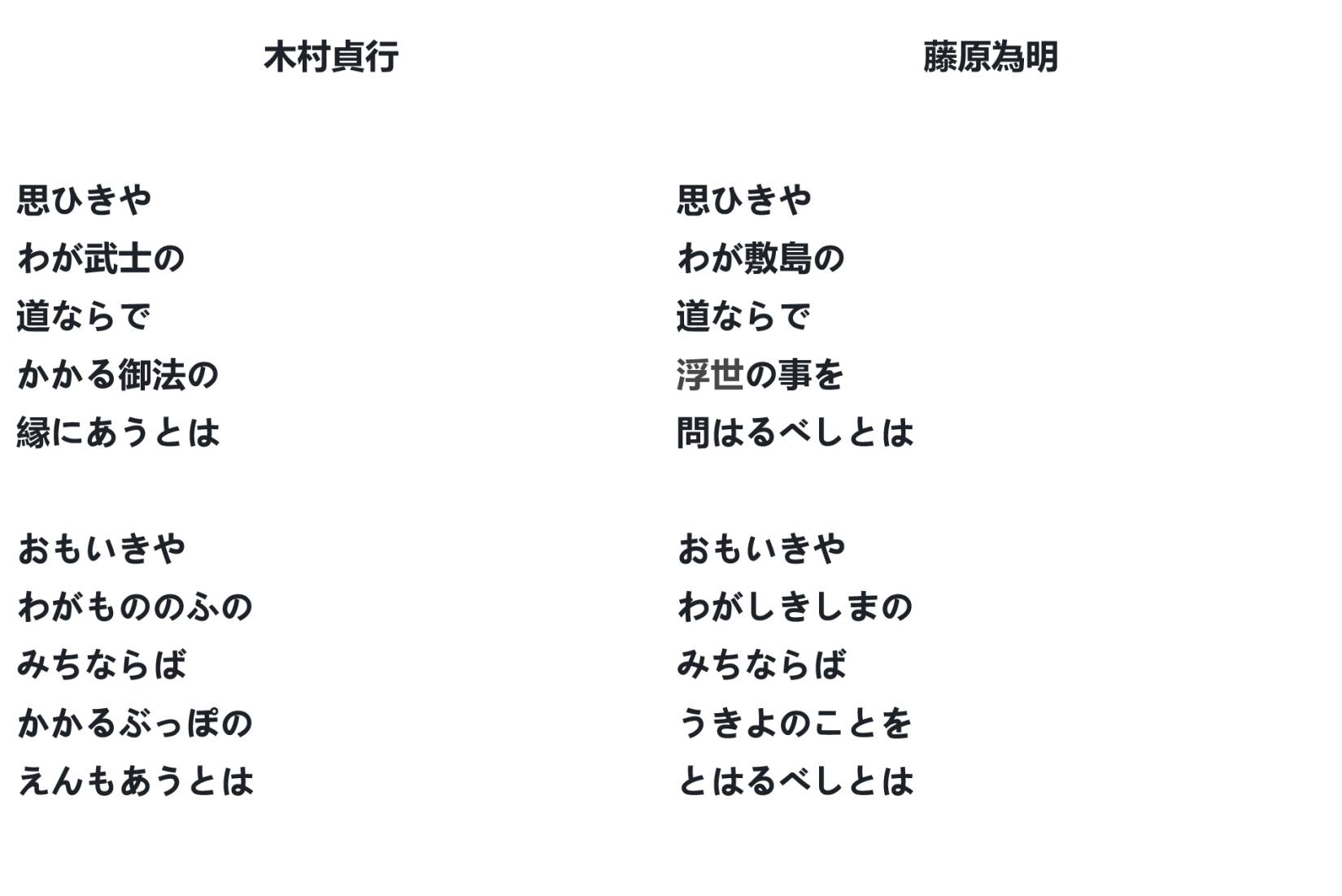

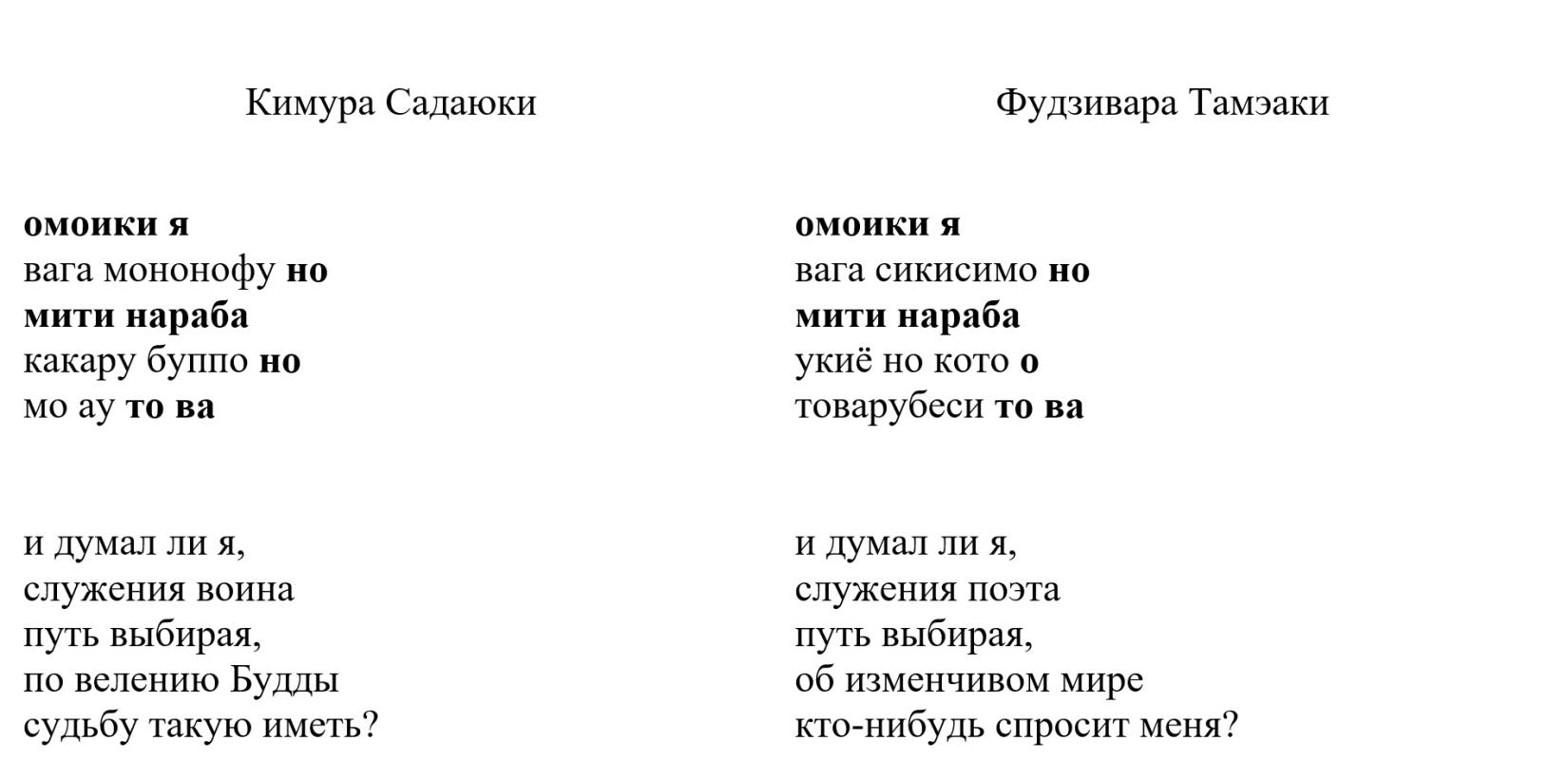

Повторю, что не на всех гравюрах были дзисэй, а там, где они были, присутствовал и великолепный перевод, который не оставлял даже желать лучшего. Пожалуй, только на листе 22, посвящённом Кимура Окаэмон Садаюки (木村貞行, 1658 – 1703), тому самому ронину, который попал в тясицу Кира Ёсинака, мне захотелось добавить перекличку с танка Фудзивара Тамэаки (藤原為明, 1295 – 1364), внуком Фудзивара-но Садаиэ.

На первый взгляд может показаться, что выбор хонкадори для своего предсмертного танка Кимура Садаюки сделал совершенно случайно и сложил стих экспромтом. Но не всё так просто. Для тех, кто учил в школе историю Японии и помнил об Инциденте Гэнко, этот экспромт был тщательно подготовленным.

Для начала уточню, что упоминаемый в танка Фудзивара Тамэаки, «путь Сикисима», выбранный им – это метафора сочинения поэзии вака, японских стихов. Действительно, если ты родился в семье Фудзивара Садаиэ, сложно представить иную сферу деятельности, в которой можно было бы добиться большего успеха.

Сетевые поисковые машины услужливо подтянули информацию о двух его сборниках вака: 続拾遺和歌集 Сёкусюисю, собранный в 1278 год и 竹園抄 (ちくえんしょう), Тикуэнсю (Chikuenshou), год составления которого уточнить по открытым источникам не удалось, надеюсь, что профессиональным японистам это труда не составит. А в продолжение добавлю, что сам Фудзивара Тамэаки прожил до почтенных 69 лет, слагал гармоничные стихи и всячески в том поощрялся императором Го-Дайго.

Всё бы было прекрасно, за одним «но». В 1333 году Фудзивара Тамэаки, проходил по делу о мятеже Гэнко, который закончился падением Камакурского сёгуната и кратковременном восстановлении императорской власти (реставрация Кэмму), но в долгосрочной перспективе привёл к власти сёгунат Асикага и разделил императорский двор на Северный, оставшийся в Киото, и Южный, столицей которого стало Ёсино. Был оправдан. В дальнейшем, несмотря на победу Северного двора, поддержанного сёгунатом Асикага, благодаря чехарде в Южном дворе с призванием к правлению одного за другим потомков императора Го-Фусими, сына императора Го-Сага, только потомки императора Го-Дайго считались действительными наследниками, а представители Северного двора – всего лишь претендентами.

Затруднюсь сказать, чем на самом деле было вызвано пожелание императора Го-Сага установить для своих двух сыновей порядок наследования власти, при котором каждый из них и их потомки правили бы равное количество лет и поочерёдно. Даже императоры-братья Сага и Дзюнна не смогли так сделать.

Возвращаясь к «инциденту Ако», так в последствии назовут события в Эдо, они тоже разворачивались на фоне взаимодействия представителей правления бакуфу и императорского двора, которые на этот раз вообще не были причастны к происшествию. Хотя, кто знает… До сих пор стороны конфликта не пришли к пониманию, что послужило причиной конфликта. Одни называют в качестве причины вымогательство со стороны Кира Кодзукэ-но сукэ Ёсихиса в отношении Асано Такуми-но ками Наганори, но другие не исключают конфликта по разработке соляных приисков и даже личные мотивы, в которых упоминается жена более молодого самурая. Чаще всего встречается версия -из-за уничижительных замечаний Кира Ёсихиса в адрес Асано Наганори, распространяемых среди третьих лиц.

В этом месте необходимо сделать небольшое антропонимическое отступление.

Во второй части Заметок писал о системе поименования представителей аристократических семей и наследников императоров, низведённых до подданых. Общеизвестно, что к концу XII века все аристократические фамилии Японии принадлежали четырём «благородным родам»: Минамото, Тайра, Фудзивара и Татибана. Разумеется, такая практика пришла из Китая, где в каждой правящей династии были свои «четыре главных рода».

В тоже время представители одного рода Минамото, могли территориально находиться друг от друга на весьма значительном расстоянии, затруднявшем какие-либо близкие семейные связи, поэтому возникла необходимость в более точном поименовании родственников не только по одному роду, но и по одному месту проживания. То есть, получая землевладение в другой провинции и переезжая на новое место жительства, члены одного клана брали «отдельное имя или фамилию сёго». Вот так и появилась «вторая фамилия по месту территориального нахождения земельных владений». Но и в этом случае не обошлось без нюансов, в восточной части новые самурайские семьи могли получать небольшие наделы из земель старшего рода и брали новую фамилию по названию этих наделов: так называемые хоммёдзи и симмёдзи.

Порекомендую для изучения дополнительный материал для тех, кто захочет погрузиться в тему.

(цит. по Рабцевич И.А.-Становление японской антропонимической формулы // Филология: научные исследования. -2021. – Nº 6. DOI: 10.7256/2454-0749.2021.6.34298 URL:https://nbpublish.com/library_read_article.php?id- 34298)

Существовала ещё система посмертных имён, но это особая тема, о которой надо говорить отдельно, учитывая высокую стоимость и значения «на вес золота» каждого элемента высокоранговых посмертных буддийских имён.

Антропонимическая формула с течением времени стала звучать приблизительно так:

– представитель семьи, проживающей (владеющей) землями там-то (миёдзи), наименование должности (при наличии), оно же (цусё), (могло использоваться как публичное имя), член рода (клана), входящего в один из четырёх великих родов, наименование титула (при наличии) (кабанэ), личное имя (дзиммэй) (которое у мужчин могло меняться в течении жизни несколько раз), не считая детских имён (дзимэй или дзимё:), но, возможно, иначе:

– фамилия, псевдоним, настоящее имя, имя типа «адзана» (имя, дающееся помимо настоящего после совершеннолетия), обиходное имя.

(Источник: Фролова Е.Л. Японский язык. Имена собственные. Учебное пособие. – М. Муравей, 2004. – стр. 33.). Для себя сделал вывод, что в самом учебном пособии мало практических примеров расшифровки антропонимических формул на исторических примерах. Для примера: Ода Кицубоси после совершеннолетия звали Ода Сабуро Кадзусаносукэ Нобунага или Мацудайра Такэтиё, он же Мацудайра Мотоясу, он же Мацудайра Мотонобу, он же Мацудайра Иэясу, он же Токугава Иэясу, он же Токугава дайнагон Минамото-но асон Иэясу. Возможно, в одном из следующих изданий автор учтёт моё скромное пожелание и дополнит ещё одним приложением с примерами таких многокомпонентных антропонимических формул.

Если ещё раз внимательно вчитаться в имена преданных вассалов, то в больше половины из них содержат компонент ЦУСЁ, то есть, наименование должности, которую занимали их прародители или они сами. Хотя в мирное время их занятия могли отличаться от военного: управляющий делами поместья, казначей (канэ-бугё), кастелян (кура-бугё), советник (киндзю), хотя были и специальности двойного назначения, такие как эксперт по оружию (буки аратамэ яки). При этом все без исключения самураи, состоявшие на службе у дома Ако, имели высочайший уровень владения различными видами оружия, приёмами и тактикой ведения боя, предварительного сбора разведывательных данных.

Для себя взял на заметку, что далеко не все самураи, служившие у Асано Такуми-но ками Наганори вступили в «союз мстителей». Были и те, а было их существенно больше, кто принял судьбу и пошёл дальше по жизни своей дорогой. О таких людях мы практически ничего не знаем. В истории, заклеймённые как отступники и предатели, остались лишь те, кому было предложено присоединиться к союзу, но они отказались. Но речь сейчас не о них, а об именах тех, о ком до сих пор спорят, слагают легенды, рассказывают истории и проводят в память «инцидента Ако» шествия по пути отхода «верных вассалов» из усадьбы Кира Кодзукэ-но сукэ Ёсихиса до монастыря Сэнгакудзи.

Оиси Кураносукэ Ёсио

Накамура Кансукэ Масатоки

Курахаси Дэнсукэ Такэюки

Маэхара Исукэ Мунэфуса

Каяно Васукэ Цунэнари

Обоси Сэйдзаэмон Нобукиё

Фува Кадзуэмон Масатанэ

Ёсида Саваэмон Канэсада

Ёсида Тюдзаэмон Канэсукэ

Исогаи Дзюроэмон Масахиса

Окано Кинъэмон Канэхидэ

Катаока Гэнгоэмон Такафуса

Накадзима Ясоэмон Цунэки

Тэрадзака Китиэмон Нобуюки

Окуда Садаэмон Юкитака

Кимура Окаэмон Садаюки

Томимори Сукээмон Масаёри

Хаями Тодзаэмон Мицутака

Онодэра Коэмон Хидэтомэ

Каига Ядзаэмон Томонобу

Яда Гороэмон Сукэтакэ

Мимура Дзиродзаэмон Канэцунэ

Тиба Сабурохэй Мицутада

Мурамацу Кихэй Хидэнао

Хадзама Кихэй Мицунобу

Хорибэ Яхэй Канамару

Хорибэ Ясубэй Такэцунэ

Если честно, до этого момента специальной справочной литературой не пользовался, но пришлось обратиться не только к учебным пособиям, но и к самому первоисточнику этих самых учебных материалов – статье Наума Павловича Капула «Японские имена и фамилии как явление языка и письменности». Привожу здесь один из возможных вариантов написания поименований участников инцидента. В данном случае разночтения возможны в силу омонимии, ошибок переписчиков и некоторых особенностей чтения японских имён и фамилий. Даже одно и тоже имя ронина могло в разных вариантах гравюр записываться разными иероглифами. Но есть во всех именах и что-то общее. Как можно видеть, практически во всех приведённых именованиях присутствует компоненты «衛門-эмон», «左衛門-саэмон», «右質門-уэмон», «兵衛-хёэ/бэ/бэй», «-сукэ» и не только. Наум Павлович Капул в своей статье поясняет, что это наименование должностей (цусё), которое являлось официальным обращением к служащему в соответствующих военно-административных учреждениях, в первую очередь в так называемых «Шести охранных ведомствах». Если с основными названиями ведомств, за исключением Дворцовой охраны, разночтений (расхождений в написании) было мало, то в написании компонента «сукэ» отмечалось завидное разнообразие. Наум Павлович Капул даёт в своей статье исчерпывающее объяснение и этому различию: «Обозначение слова СУКЭ на письме зависело от ранга чиновника. Этим и объясняется тот факт, что компонент СУКЭ обозначался и обозначается до сих пор целым рядом иероглифов (助, 亮, 介, 佐, 輔, 弼, 佑, 充). Сочетание ХЁЭ 兵衛,которое вследствие происшедших с ним фонетических изменений произносится теперь часто БЭ или БЭЙ, стало впоследствии самостоятельным личным именем и одновременно одним из распространённых компонентов личных имён. <…> Компонент «部-бэ» возник из названий ремесленных групп. <…> Компонет «郎 – ро» восходит к китайскому слову «молодой человек» <…> сын<…>.» (цит. по изданию: Капул Н.П., Кириленко В.Ф. Словарь чтений японских имён и фамилий: Ок. 80 000 слов – М.: Рус.яз., 1990. – стр. 516-517, 530).

При изучении этих работ у меня сложилось восприятие, что во время описываемых событий жизни 47 ронинов, эти названия должностей уже были обиходными именами, то есть фактически уже не отражали реальную профессиональную деятельность, хотя, может быть, когда-то всё-таки и были именами публичными. Учитывая, что члены клана несли службу из поколения в поколение, возможно, когда-то это было цусё деда или прадеда, потом стало прозвищем, а затем и обиходным именем для потомков.

Почему меня вообще это заинтересовало, во-первых, при переводе авторских (то есть, автор известен) стихов, всегда стараюсь узнать не только псевдоним, но и, по возможности, личное имя. Для меня – это дань уважения человеку, творчество которого обратило на себя моё внимание. Во-вторых, привыкнув разбираться в послужных списках авторов «Рёунсю», так и хотелось выстроить какую-то табель о рангах среди 47 самураев, которые буквально в один момент стали ронинами. Все они, без исключения, записываются на листах гравюр с фамилией и двумя именами. В тоже время, имеются упоминания о том, что первое по порядку «имя», всё-таки «должность», но источник такой информации не заслуживал особого доверия, поэтому не стал его использовать. Наверняка, об этом где-нибудь уже написано, просто раньше не было причины погружаться в эту интереснейшую, но очень запутанную тему.

Кроме «двух имён», некоторые ронины-самураи имели поэтические псевдонимы, в то время обязательные для хайдзинов. Поэтому, для некоторых участников инцидента полное имя, включая псевдоним, могло быть таким: Каяно Цунэнари – Каяно Дзёрю Васукэ Цунэнари, Отака Тадаката – Отака Сиё Гэнго Тадаката, Ято Нориканэ – Ято Токухо Эсимоти Нориканэ.

Мало этого, до сих пор точно не известны полные имена главных зачинщиков конфликта.

Если начать по старшинству, то Кира Кодзукэ-но сукэ Ёсинака, он же Минамото-но Сэйва-Гэндзи-но Асикага-но Кира-но кодзукэ-но сукэ Ёсио (Ёсихиса), его ЦУСЁ – Кира Уэносукэ, а «закреплённый театральный псевдоним» этого действующего лица в пьесах о 47 ронинах, он же – хэммэй: Коно Мусаси-но ками Моронао. В этом месте не могу не улыбнуться, читая публикации некоторых «популяризаторов самурайской героики», в которых, упоминая хэммэй театрального персонажа, пишут так, будто бы это ещё одно имя реального человека. Для упорствующих в этом заблуждении, позволю себе настоятельно предложить к прочтению не только страницы 10 и 11 предисловия издания «Самураи Восточной столицы или сорок семь преданных вассалов в гравюрах Итиюсая Куниёси и биографиях Иппицуана», но и все комментарии к тексту, уже говорил об этой книге.

Земельные владения его клана располагались в Кира-сё, уезда Хадзу, провинции Микава и состояли из восьми деревень. Прадед, Кира Ёсисада, был двоюродным братом Токугава Иэясу. Есть сведения о том, что, когда Иэясу второй раз подавал прошение, на право использовать фамилию Минамото, была представлена не его родословная, а семьи его двоюродного брата – Кира Ёсисада. Даже если это не точно, то имеются все основания нашим историкам-японистам детально проверить эту информацию. Теперь становится более понятно, почему театральные пьесы и радиопостановки о 47 ронинах в городе Кира никогда не приветствовались.

Официальной женой Кира Ёсихиса была младшая сестра Уэсуги Цунакацу, правителя Ёнэдзава из провинции Дэва.

И вот тут надо отдать должное клану Уэсуги, вплоть до 1920-х годов пьесы, посвящённые прославлению самопожертвованию и верности 47 ронинов не транслировали в местности, прилегающей к бывшим владениям Кира Ёсихиса. Мало этого, даже был создан мемориальный музей, в котором собраны материалы, прославляющие его «как мудрого политика, мягкого по характеру человека, рачительного хозяина». Более подробную информацию можно посмотреть здесь:

vostlit.info/Texts/Dokumenty/Japan/XVIII/1700-1720/Sam_vost_stol/pred.phtml?id=11745

Иными говоря, потомки клана Кира Ёсихиса выразили свою преданность господину в иной форме.

Младший по возрасту, Асано Такуми-но ками Наганори, он же Асано такуми-но ками Наганори, он же Минамото-но Сэйва-Гэндзи-но Токи-но Асано такуми-но ками Наганори, хэммэй его персонажа во всех таких же театральных постановках – Энъя Ханган Такасада.

Несколько штрихов к портрету исторической личности: родители его скончались рано и девятилетний Асано Инутиё стал главой клана.

Домашнее прозвище было такое же, как у деда и отца – Матаитиро. С детства часто болел, можно добавить, имел наследственную легко возбудимую нервную систему (брат отца участник крупной словесной перепалки с применением холодного оружия).

В браке детей не имел, но и наложниц заводить не спешил. Вёл достаточно сдержанный образ жизни. Хотя дыма без огня не бывает, а с огнём ему приходилось иметь дело в своих земельных владениях постоянно. Противопожарные меры в поместье были так эффективны, что даже в его отсутствие, огонь, внезапно возникший на крыше помещения, где жила одна из молодых служанок, был моментально потушен специально обученными самураями. Помещения, в которых находилась жена Асано Наганори, не пострадали. Вскоре после этого, сёгунат поручил организовать ему пожарную службу в Эдо.

Нельзя сказать, что Минамото-но Кира кодзукэ-но сукэ Ёсихиса и Минамото-но Асано такуми-но ками Наганори не были знакомы до инцидента. Наоборот, начиная с 1683 года они неоднократно встречались в эдосском замке сёгуна на приёмах различного уровня, включая посольские делегации. Правда, было одно «но», церемониймейстерами-консультантами у Минамото-но Наганори выступали другие чиновники. На одном из таких посольских приёмов Минамото-но Наганори познакомился и подружился с Хидзиката Кацутоё 土方 雄豊(ひじかた かつとよ), правителем княжества Исэ. Так как своих детей у Наганори, так и не появилось, он усыновил своего собственного младшего брата (даже фамилию менять не пришлось). А после того, как очень тяжело переболел оспой, то официально назначил приёмного сына-младшего брата наследником семьи Асано и женил его на дочери своего друга Хидзиката Кацутоё.

В 1698 году именно Минамото-но Наганори руководил тушением пожара поместья Минамото-но Ёсихиса в районе Кадзибаси, теперь на этом месте высится небоскрёб Pacific Century Place Marunouchi (адрес 1-11-1, Маруноути, Тиёда-ку, Токио). В этом историческом факте кроется своеобразная ирония: на штурм другого поместья, на окраине Эдо, куда был сослан Минамото-но Ёсихиса по многочисленным требованиям даймё, поддержавших не его, а ту ветвь Минамото, куда входил клан Асано, 47 ронинов шли в экипировке пожарной дружины.

После того, как весть о совершении казни и упразднении клана распространилась в городе, имение Асано Наганори подверглось жесточайшему разграблению мародёров.

На этом, пожалуй, завершу своё антропонимическое и биографическое отступление от основной темы и вернусь к событиям, которые развернулись после совершения мести преданными вассалам.

Посвятив несколько вечеров изучению доступных материалов на японских ресурсах, посвящённых событиям «инцидента Ако» (название происходит от местности, где находились землевладения Асано Наганори), понял одно, что никакое художественное произведение не способно детально передать собранную по данному делу информацию. С большим удовольствием прочёл бы ретроспективный правовой анализ проведённых процессуальных следственных действий, в привязке к расстановкам политических сил и связей при дворе сёгуна, дополненный психологическими портретами личностей, непосредственно участвовавших в деле. Увы, такой, какой бы мне хотелось, пока не попался под руку.