Полная версия

Метрологическое обеспечение производства

– соблюдать правила доступа лиц в подразделения предприятия;

– обеспечивать полноту, достоверность и объективность результатов проверок;

– применять все доступные им меры по предотвращению, прекращению и устранению нарушений метрологических правил и норм;

– осуществлять анализ обнаруженных нарушений с целью устранения причин их возникновения и доводить его до сведения руководства предприятия.

Лица, осуществляющие метрологический надзор, имеют право:

– посещать все подразделения предприятия, выполняющие измерения и хранящие средства измерений и другие объекты метрологического надзора, в соответствии с правилами доступа лиц в подразделения предприятия;

– получать от должностных лиц предприятия необходимую информацию в соответствии с настоящим стандартом;

– осуществлять проверки в соответствии с разделом 5 и выдавать соответствующие предписания;

– гасить калибровочные клейма или аннулировать сертификаты о калибровке на непригодные СИ, выдавать предписания об изъятии непригодных СИ из эксплуатации;

– запрещать применение в сферах государственного регулирования в области обеспечения единства измерений средств измерений неутвержденных типов, не соответствующих утвержденному типу, и неповеренных;

– при необходимости изымать средство измерений из эксплуатации;

– в случае обнаружения серьезных нарушений метрологических правил и норм, чреватых неизбежными отрицательными последствиями для производства, безопасности, охраны окружающей среды и здоровья людей, направлять руководству предприятия предложения о наказании виновных в нарушениях и предложения о немедленном устранении недостатков;

– руководство предприятия может наделить лиц, осуществляющих метрологический надзор, дополнительными правами.

В зависимости от тяжести последствий, к которым привело или могло привести данное нарушение метрологических правил и норм, могут применяться следующие меры:

– выдача предписания подразделению предприятия об устранении выявленных нарушений;

– гашение калибровочного клейма или аннулирование сертификата о калибровке для непригодных средств измерений;

– выдача предписания об изъятии из эксплуатации непригодных средств измерений;

– административное взыскание, налагаемое руководством предприятия;

– экономические меры, применяемые руководством предприятия и другие меры по усмотрению руководства предприятия;

– оформление официального обращения к руководству предприятия с конкретными предложениями по мерам, которые должны быть предприняты, с указанием последствий неустранения нарушений.

В зависимости от потребностей предприятия (производства) и возможностей метрологической службы, а также от условий договора по осуществлению метрологического надзора на стороннем предприятии, метрологическая служба может брать на себя выполнение следующих функций по устранению нарушений:

– замена неповеренных (неоткалиброванных) средств измерений на поверенные (откалиброванные) из обменного фонда метрологической службы;

– организация (осуществление) поверки (калибровки) средств измерений;

– аттестация методик измерений или испытательного оборудования;

– метрологическая экспертиза конструкторско-технологической документации;

– организация дополнительного обучения персонала и др.

9.3 Осуществление метрологического надзора должно в обязательном порядке предусматривать проведение анализа обнаруженных нарушений, с целью устранения причин их возникновения. Метрологический надзор должен носить характер корректирующих и предупреждающих действий.

Глава 3. Понятия, виды измерений и средства измерений

Тема 3.1 Понятие и виды измерений

Измерение – совокупность действий для определения отношения одной (измеряемой) величины к другой однородной величине, принятой всеми участниками за единицу, хранящуюся в техническом средстве (средстве измерений). Получившееся значение называется числовым значением измеряемой величины, числовое значение совместно с обозначением используемой единицы называется значением физической величины

Измерения как экспериментальные процедуры определения значений измеряемых величин весьма разнообразны, что объясняется множеством измеряемых величин, различным характером их измерения во времени, различными требованиями к точности измерений и т. д. Существует несколько видов измерений.

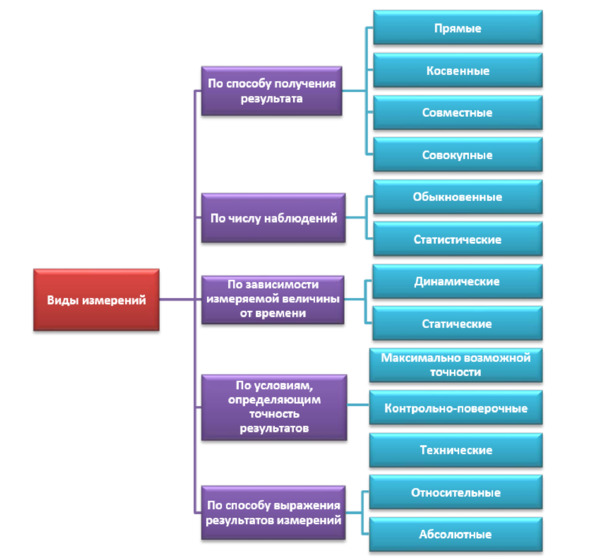

Их можно классифицировать по нескольким признакам, наиболее важные из которых отражены на рис. 3.1.

В зависимости от способа получения результатов все измерения делятся на четыре вида: прямые, косвенные, совместные и совокупные.

Прямое измерение – измерение, при котором искомое значение величины находят непосредственно из опытных данных в результате выполнения измерения. Примерами прямых измерений служат измерения длины тела масштабной линейкой, массы при помощи весов, избыточного давления с помощью манометра. Это самый распространенный вид измерений на производственных объектах.

Косвенное измерение – измерение, при котором искомое значение величины находят на основании известной зависимости между этой величиной и величинами, подвергаемыми прямым измерениям. При косвенном измерении значение измеряемой величины получают путем решения уравнения x = f (x1, x2, x3,…,xn), где x1, x2, x3,…,xn – значения величин, полученных прямыми измерениями.

Рисунок 3.1 – Классификация видов измерений

Примерами косвенных измерений могут служить измерение объема тела по прямым измерениям его геометрических размеров, нахождение удельного сопротивления проводника по его сопротивлению, длине и площади поперечного сечения, определение сопротивления резистора R из уравнения R=U/I, в которое подставляют измеренные значения падения напряжения U на резисторе и тока I через него.

Косвенные измерения широко распространены в тех случаях, когда искомую величину невозможно или слишком сложно измерить непосредственно или, когда прямое измерение дает менее точный результат. Роль косвенных измерений особенно велика при измерении величин, недоступных непосредственному экспериментальному сравнению, например, размеров астрономического или внутриатомного порядка.

Совместные измерения – это производимые одновременно измерения двух или нескольких не одноименных величин для нахождения зависимости между ними. При этом решают систему уравнений.

Примером совместного измерения является определение постоянных коэффициентов в уравнении известной зависимости сопротивления проводника от температуры Rt=R0 (1+αt).

Вначале измеряют электрическое сопротивление проводника при одной температуре R=R1 при t1, затем делают аналогичный замер при другой температуре R=R2 при t2. После этого составляют систему из двух уравнений, из которых находят искомые параметры R0 и A зависимости.

Совокупные измерения – это производимые одновременно измерения нескольких одноименных величин, при которых искомую величину определяют решением системы уравнений, получаемых при прямых измерениях различных сочетаний этих величин.

По числу наблюдений измерения подразделяются на обыкновенные и статистические.

Обыкновенные (однократные) измерения – измерения, выполняемые один раз (с однократным наблюдением).

Статистические (многократные) измерения – измерения одного итого же размера величины, результат которого получают из нескольких следующих друг за другом однократных измерений (с многократными наблюдениями).

С какого числа можно считать измерения многократными? Строгого ответа на этот вопрос нет. Однако известно, что с помощью таблиц статистических распределений ряд измерений может быть обработан по правилам математической статистики при числе наблюдений n = 4. Поэтому считается, что измерение можно считать многократным при числе наблюдений не менее 4. Во многих случаях, особенно в быту, выполняются именно однократные измерения. Например, измерение конкретного момента времени по часам обычно производится один раз. Однако при некоторых измерениях для уверенности в получаемом результате одного отсчета недостаточно. Поэтому часто и в быту рекомендуется проводить не одно, а несколько измерений.

По характеру зависимости измеряемой величины от времени измерения разделяются на динамические и статические.

Динамические измерения – измерения величин, размер которых изменяется с течением времени.

Быстрое изменение размера измеряемой величины требует ее измерения с точной фиксацией момента времени. Например, измерение расстояния до уровня земли со снижающегося самолета или измерение переменного напряжения электрического тока. По существу, динамическое измерение является измерением функциональной зависимости измеряемой величины во времени.

Статические измерения – измерения величин, принимаемых в соответствии с конкретной измерительной задачей за неизменные на протяжении времени измерения.

Например, измерение линейного размера изготовленной детали при нормальной температуре можно считать статическим, поскольку колебания температуры в цехе на уровне десятых долей градусов вносят погрешность измерений не более 10 мкм/м, несущественную по сравнению с погрешностью изготовления детали. Поэтому в этой измерительной задаче можно считать измеряемую величину неизменной.

По условиям, определяющим точность результатов, измерения бывают: максимально возможной точности, контрольно-поверочные и технические.

Измерения максимально возможной точности – это измерения с точностью максимально достижимой при существующем уровне техники. К ним относят, в первую очередь, эталонные измерения, связанные с максимально возможной точностью воспроизведения установленных единиц физических величин, и, кроме того, измерение физических констант, прежде всего универсальных (например, абсолютного значения ускорения свободного падения, гиромагнитного отношения протона и др.).

Контрольно-поверочные измерения – это измерения, погрешность которых с определенной вероятностью не должна превышать заданного значения. К ним относятся измерения, выполняемые лабораториями государственной метрологической службы и производственными метрологическими лабораториями, осуществляемые такими средствами измерений и по такой методике, которые гарантируют погрешность результата с определенной вероятностью, не превышающей некоторого, заранее заданного значения.

Технические измерения – это измерения, в которых погрешность результата определяется характеристиками средств измерения. Технические измерения являются наиболее распространенными и выполняются во всех отраслях хозяйства и науки. К ним, в частности, относятся и технологические измерения.

По способу выражения результатов измерения различают относительные и абсолютные измерения.

Относительные измерения – это измерения отношения величины к одноименной величине, играющей роль единицы, или измерения величины по отношению к одноименной величине, принимаемой за исходную.

Абсолютные измерения – это измерения, основанные на прямых измерениях одной или нескольких основных величин и (или) использовании значений физических констант. Например, измерение силы с помощью динамометра будет относительным измерением, а ее измерение путем использования физической константы g (ускорение свободного падения) и мер массы (основной величины СИ) – абсолютным.

При проведении абсолютных измерений в распоряжении экспериментатора не имеется единицы измеряемой величины. В связи с этим приходится ее воспроизводить непосредственно в процессе измерений. Это возможно двумя способами:

– получать «непосредственно из природного мира», т. е. воспроизводить ее на основе физических законов и фундаментальных физических констант (такое измерение в международном словаре метрологических терминов VIM называется фундаментальным измерением);

– воспроизводить единицу на основании известной зависимости между нею и единицами других величин.

Внедрение и метрологическое обеспечение относительных измерений, как правило, являются наилучшим решением многих измерительных задач, поскольку они являются наиболее простыми, точными и надежными, чем абсолютные измерения. Абсолютные измерения на практике должны применяться в виде исключения. Их сфера применения – независимое воспроизведение основных единиц СИ и открытие новых физических закономерностей. Взаимодействие средств измерений с объектом основано на физических явлениях, совокупность которых составляет принцип измерений.

Принцип измерений – физическое явление или эффект, положенный в основу измерений тем или иным средством измерений.

Примерами принципов измерений являются:

– применение эффекта Джозефсона для измерений электрического напряжения;

– применение эффекта Доплера для измерения скорости;

– применение силы тяжести при измерении массы взвешиванием;

– зависимость сопротивления платины от температуры, реализованная в платиновых термометрах сопротивления.

Тема 3.2 Понятие и классификация средств измерений

Средство измерений (далее – СИ) – техническое средство (или их комплекс), предназначенное для измерений и имеющее нормированные метрологические характеристики.

В отличие от таких технических средств, как индикаторы, предназначенных для обнаружения физических свойств (компас, лакмусовая бумага, осветительная электрическая лампочка), средства измерений позволяют не только обнаружить физическую величину, но и измерить ее, т.е. сопоставить неизвестный размер с известным. Если физическая величина известного размера есть в наличии, то она непосредственно используется для сравнения (измерение плоского угла транспортиром, массы – с помощью весов с гирями). Если же физической величины известного размера в наличии нет, то сравнивается реакция (отклик) прибора на воздействие измеряемой величины с проявившейся ранее реакцией на воздействие той же величины, но известного размера (например, измерение силы тока амперметром).

Другими отличительными признаками средства измерений являются, во-первых, «умение» хранить (или воспроизводить) единицу физической величины; во-вторых, неизменность размера хранимой единицы. Если же размер единицы в процессе измерений изменяется более, чем установлено нормами, то с помощью такого средства невозможно получить результат с требуемой точностью.

По роли, выполняемой в системе обеспечения единства измерений, СИ делятся на:

– метрологические, предназначенные для метрологических целей – воспроизведения единицы и (или) хранения или передачи размера единицы;

– рабочие, применяемые для измерений, не связанных с передачей размера единиц.

По уровню автоматизации все СИ делятся на три группы:

– неавтоматические;

– автоматизированные, производящие в автоматическом режиме одну или часть измерительной операции;

– автоматические, производящие без непосредственного участия человека измерения и все операции, связанные с обработкой их результатов (регистрацией), передачей данных или выработкой управляющих сигналов.

По уровню стандартизации средства измерений подразделяются на:

– стандартизованные, изготовленные в соответствии с требованиями государственного или отраслевого стандарта;

– не стандартизованные (уникальные), предназначенные для решения специальной измерительной задачи, в стандартизации требований к которым нет необходимости.

По отношению к измеряемой физической величине средства измерения делятся на:

– основные – это СИ той физической величины, значение которой необходимо получить в соответствии с измерительной задачей;

– вспомогательные – это СИ той физической величины, влияние которой на основное средство измерений или объект измерения необходимо учесть для получения результатов измерения требуемой точности.

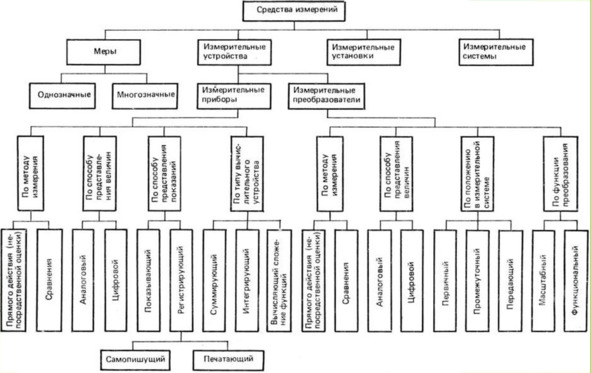

По виду (рис. 3.2) средства измерений подразделяют на:

– меры;

– измерительные приборы;

– измерительные преобразователи;

– измерительные установки и системы.

Рисунок 3.2 – Классификация средств измерений по виду

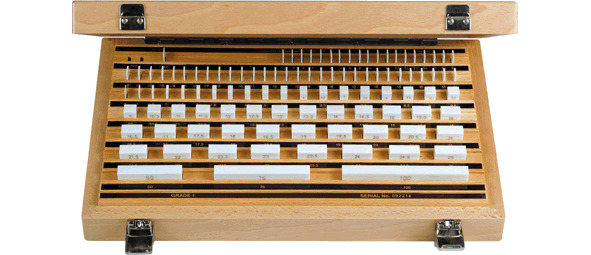

Мера – средство измерений, предназначенное для воспроизведения и (или) хранения физической величины одного или нескольких заданных размеров. Различают меры однозначные (гиря 1 кг, калибр, конденсатор постоянной ёмкости); многозначные (масштабная линейка, конденсатор переменной ёмкости); наборы мер (набор гирь, набор калибров).

В качестве мер для линейных измерений применяются масштабные линейки и рулетки, штангенциркули, микрометры, калибры, индикаторы, измерительные микроскопы, оптиметры, компараторы и т. д.

Современный уровень техники позволяет производить линейные измерения с точностью в несколько микрометров (мкм), а иногда и долей микрометра. Однако высокая точность измерений требуется в весьма редких случаях. Всегда нужно учитывать, что чем выше точность, тем сложнее и дороже измерительный прибор, а во многих случаях и уже диапазон измеряемых данным прибором размеров. Поэтому не следует применять приборы высокой точности в случае, где нет особой необходимости. Кроме того, надо помнить, что повышение точности измерений не всегда является возможным и разумным, если качество обработки поверхности измеряемого тела таково, что колебания в его размерах превышают цену деления применяемого измерительного прибора.

В каждом конкретном случае выбор измерительного прибора для линейных измерений определяется следующими факторами: целью измерений, требованиями, предъявляемыми к точности измерений, затратами времени и материальных средств на производство измерений.

Для каждой группы существует свой класс, то есть максимальная погрешность, которую можно допустить при определении геометрических параметров измеряемого объекта. Механические приборы могут быть:

– бесшкальные – для выяснения прямолинейности контактных поверхностей;

– штанген-инструменты – для выставления внутренних/внешних габаритов;

– головки (пружинные, рычажные, комбинированные) – для фиксации биения;

– микрометрические – для выдерживания параметров особо точных резьбовых соединений (шаг доходит до 0,01 мм).

Набор мер, конструктивно объединенных в единое устройство, в котором имеются приспособления для их соединения в различных комбинациях, называется магазином мер (рис. 3.3). Примером такого набора может быть магазин электрических сопротивлений, магазин индуктивностей и т. д.

При изготовлении наборов или магазинов мер к выбору ряда значений предъявляют особые требования, при этом стремятся наиболее рационально, используя наименьшее число мер, обеспечить возможность получения числа сочетаний. Например, набор гирь строится по ряду 1; 2; 2; 5 (в каждом десятичном числовом разряде), что дает возможность воспроизвести все значения от 1 до 10. Такой ряд признан более рациональным, чем ряд 1; 2; 3; 4, содержащий гири четырех размеров вместо трех. Это имеет большее значение при массовом производстве. Кроме того, гири 2 и 3, а особенно 3 и 4 не очень заметно отличаются по размерам, что усложняет пользование ими.

К наборам плоскопараллельных концевых мер длины предъявляется другое требование: любое значение длины (в заданных пределах) должно воспроизводиться с помощью не более чем четырех-пяти мер. Так, набор из 87 концевых мер от 0,5 до 100 мм позволяет воспроизводить длину от 0,5 до 340 мм с интервалами 0,005; 0,01 и 0,1мм, применяя не более четырех концевых мер. Меры применяются как самостоятельные средства, так и в качестве элементов других средств измерений (приборов, преобразователей).

Рисунок 3.3 – Меры: а) однозначная – гиря; б) многозначная —штриховая мера длины; в) набор мер —магазин сопротивлений; г) набор плоскопараллельных мер длины.

Измерительный прибор – средство измерений, предназначенное для выработки сигнала измерительной информации в форме, доступной для непосредственного восприятия наблюдателем. Во многих случаях устройство для индикации имеет шкалу со стрелкой, диаграмму с пером или цифровой индикатор, с помощью которых могут быть произведены отсчет или регистрация значений физической величины. В случае сопряжения прибора с компьютером регистрация результата может производиться автоматически на носитель того или иного вида.

В зависимости от метода измерения различают измерительные приборы прямого действия (непосредственной оценки) и сравнения.

В измерительных приборах прямого действия результат измерения снимается непосредственно с его устройства индикации. Примерами таких приборов является амперметр, манометр, ртутно-стеклянный термометр. Измерительные приборы прямого действия предназначены для измерения методом непосредственной оценки.

В отличие от них, измерения методом сравнения с мерой проводят с помощью измерительных приборов сравнения, называемых также компараторами. Таким образом, измерительный прибор сравнения – измерительный прибор, предназначенный для непосредственного сравнения измеряемой величины с величиной, значение которой известно. Примерами компараторов являются: двухчашечные весы, интерференционный компаратор мер длины, мост электрического сопротивления, электроизмерительный потенциометр. Компараторы для выполнения своих функций могут не хранить единицу. Такие компараторы, строго говоря, нельзя считать средствами измерений. Тем не менее, они должны обладать рядом важных метрологических свойств, прежде всего, обеспечивать небольшую случайную погрешность и высокую чувствительность измерений.

По форме выходного сигнала информации все приборы делятся на аналоговые и цифровые.

Аналоговым является измерительный прибор, показания которого являются непрерывной функцией измеряемой величины, например, стрелочный вольтметр.

Цифровым называется измерительный прибор, автоматически вырабатывающий дискретные сигналы измерительной информации, показания которого представлены в цифровой форме, например, цифровой омметр.

По способу представления показаний измерительные приборы делятся на показывающие, регистрирующие и интегрирующие.

Показывающие приборы (рис. 3.4) допускают только снятие мгновенных значений измеряемой физической величины. Указатель отсчетного устройства перемещается относительно шкалы и наблюдается визуально.

К показывающим измерительным приборам относят также приборы с цифровым отсчетом. Их отсчетное устройство выдает показания в цифровой форме. Показанное цифровым прибором число соответствует значению измеряемой величины.

Рисунок 3.4 – Показывающие измерительные приборы

Регистрирующие измерительные приборы (рис. 3.5) содержат устройство регистрации показаний. Регистрирующий прибор, в котором предусмотрена запись показаний в форме диаграммы, называют самопишущим прибором.

Диаграмма представляет собой изображение измерений измеряемой величины в зависимости от изменений другой переменной величины. Запись производится на бумаге в виде движущейся ленты или диска, наложенного на барабан. Способы записи, весьма разнообразны (чернилами, печать, нагретым стержнем на бумаге с восковым слоем и т. д).

Здесь следует отметить, что приборный парк регистрирующих приборов описанного выше типа постепенно вытесняется современными, более практичными измерительными приборами с цифровой регистрацией. Хранение информации об изменении измеряемой величины в приборах с цифровой регистрацией производится на внешних flash-дисках, микросхемах встроенной памяти и др.