Полная версия

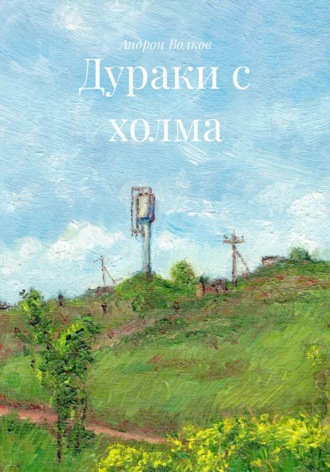

Дураки с холма

Пробираясь через грядки на картофельном поле, я вдруг вспомнил, что мы с Колей обитаем в разных частях одного дома, поэтому проказа наша наверняка потребует объяснений.

– А где Коля? – спросила бабушка, когда я вбежал на терраску.

– Он… сейчас подойдет, – небрежно бросил я и поспешил скрыться в дальней комнате.

– Андрей Михалыч, ёксель-моксель, что же вы убежали? – поинтересовался он вечером.

– Да Костик сказал – я и побежал, – признался я, решив, что Костику все равно ничего не будет.

Коля никогда на меня не ругался, поэтому и сейчас только покачал лысой головой и протянул:

– Ну что ж ты, Андрей Михалыч…

***

Вообще Коля был мастер на все руки и постоянно ремонтировал мне велосипеды, чинил сломанные машинки и показывал, какие инструменты для чего нужны. В отличие от деда, делал он все без назиданий.

На участке постоянно что-то строили, поэтому недостатка в игрушках у меня не было: помимо привезенного из города, в деревне всюду валялись чурбачки, дощечки, разные щепочки и кучи других интересностей.

Когда я смотрел на деда и Колю, постоянно вспоминал Винтика и Шпунтика и мечтал стать таким же мастером-механиком, поэтому в еще не отделанной бане мне временно разрешили устроить собственную мастерскую. Были у меня там и верстак, и шлифовальный станок, и разные другие затеи, названия которым я придумывал самостоятельно. Почти все было из дерева.

Больше всего я оберегал свой уголок от маленьких детей, которые, как мне казалось, могут все переломать и испортить. Я ни дня не ходил в садик, до школы еще не дорос, но знал об этом прекрасно. В своей мастерской мне никогда не бывало скучно. Бабушка постоянно дарила мне инструменты, часто пластмассовые, но попадались среди них и миниатюрные железные молоточки, крохотные рубанки, струбцины, металлические отвертки и угольники. Только пилу и лезвия для лобзика у меня всегда отбирали, чтобы не поранился. Но я и без них прекрасно справлялся.

И все же, сколько бы вещей у тебя ни было, всегда чего-то не хватает.

– Коль, сделай мне переносную циркулярку! – взмолился я, услышав, как дядя Витя нарезает доски при помощи металлического круга с острыми зубчиками. Циркулярка пела на весь участок, почти как тетя Маруся.

Не прошло и недели, как Коля из пластмассового диска и фанерного короба сотворил мне точную копию циркулярной пилы. Радости моей не было предела.

– Страна Выдумляндия! – усмехнулся он и пошел по своим делам.

***

Страной Выдумляндией окружающую жизнь называла баба Рая – вторая жена Коли, обитавшая с ним в старинной части нашего дома. Про первую жену я толком ничего не знал, да и спрашивать не слишком хотелось.

Баба Рая походила на своего мужа исключительно ростом: оба были невысокими. Коля предпочитал носить рабочую одежду темных тонов, а она – огромные шаровары и яркие халаты с «огурцами»; он говорил хриплым голосом, а у нее тон всегда был пронзительным. Этот высокий тон она каждый раз пускала в дело, когда на деревенском колодце кто-нибудь из заезжих забывал придержать вал. Стоило бабе Рае заслышать громыхание колодца, как она, забыв про все на свете, кидалась на улицу и уже с порога дома с удовольствием переходила на крик:

– Вы что, первый раз колодцем пользуетесь, что ли?! Щас же прекратите! – визжала она, повисая толстыми руками на штакетнике.

Незнакомые мужики обычно не решались вступать с ней в пререкания и сразу же переходили к извинениям. В таких случаях баба Рая выходила за калитку и рассказывала, как нужно затормозить вал при помощи специального ремня.

Но женщины с ней особо не церемонились.

– Не умеете колодцем пользоваться, – начинала баба Рая свою привычную тираду, – так спросите. Устали уже ведра новые покупать, и колодец вон весь ходуном ходит…

– Че орешь-то? Зачем пришла? – отвечала какая-нибудь дородная баба, приехавшая за водой на собственной машине.

– Я здесь рядом живу, вот щас как позову мужиков! – изо всех сил начинала визжать баба Рая.

– Вот и живи себе дальше и зови кого хочешь, – уверенно бубнила незнакомая баба, обеими руками накручивая изогнутую ручку колодца.

После такого обмена любезностями баба Рада, крайне недовольная собой и собеседницей, возвращалась домой.

– Ну что, урядник, схлопотала? – спрашивала ее бабушка.

– И как только… таких родила-то?! Хватит! Пусть хоть колодец вверх дном перевернут, а я вообще отсюда уйду! – начинала сокрушаться баба Рая, но на следующий день все повторялось вновь.

Коля номинально считался главой их семьи, хотя в некоторых вопросах предпочитал со своей супругой не связываться. Например, курил он исключительно тайком, дома поддерживалась официальная легенда, что Коля, в отличие от деда и отца, к сигаретам совершенно равнодушен. Но стоило ему выйти за калитку и скрыться из поля зрения, как он тут же доставал из потайного кармана «Яву» или «Дукат» и хорошенько затягивался.

Обычно баба Рая приходила в Дураковку на выходные, в будни она жила в родной Яме – так называли соседнюю деревню, находившуюся за рекой у подножья холма, где стояла Дураковка.

После обеда, когда наступал черед мыть посуду, баба Рая, встав из-за стола, мимоходом осведомлялась:

– Ну что, Андрей, отправимся сегодня в поход в страну Выдумляндию? Только если опять возьмешь чемодан, никуда с тобой не пойду.

Походом у нас называлась получасовая прогулка по дальним задам. Из детских книжек и мультфильмов я знал, что в путешествие с собой полагается брать провизию и полезные вещи, поэтому натягивал на плечи маленький рюкзак, доверху наполненный чурками и щепками, а в руки брал коричневый саквояж, набитый «инструментами». Саквояж этот был куплен моей бабушкой в магазине «Умелец», но мне казался волшебным предметом, взяв в руки который я на шаг приближался к взрослым.

Слова «председатель», «техник» и «агроном» безудержно манили своей серьезностью и порождали в моем воображении каких-то фантастических «начальников-безомтехников» и «специалистов-инженеров». А бабушкин саквояж с его разнообразными отделениями и щелкающими застежками как нельзя лучше дополнял образ «безомтехника».

В походах мы с бабой Раей слушали гудение большого трансформатора, скрип полевых кузнечиков, а однажды увидели, как на проселочную дорогу выкладывают гигантские бетонные плиты. Работал большой кран, подъезжали самосвалы, и бородатый прораб в оранжевой каске и спецовке рассказал, что они прокладывают в деревню новую дорогу. Деталей его внешности я не запомнил, но улыбка в усах и черной бороде по сей день видится мне среди деревенских полей. С тех пор дедовский «Москвич» на въезде в деревню больше не буксовал.

Уставая от тяжести рюкзака и саквояжа, я передавал скарб бабе Рае, которой приходилось тащить его весь обратный путь.

Родную Яму она не слишком любила. Рассказывали, что все из-за ее молодых подвигов в воинской части и колхозе, о которых судачили от Ямы до Дураковки.

– Народу лишь бы говорить! – возмущалась она в молодости. – Вот лежала я в больнице с аппендицитом, вышла – а вся деревня только и сплетничает, что Райка опять аборт сделала.

Детей у них с Колей никогда не было, может быть, поэтому ко всем маленьким существам баба Рая питала странную симпатию. Сидя на лавочке перед домом, она заводила беседу с каждым пробегавшим мимо ребенком, а когда поблизости объявлялись собаки, которых она всегда называла Дружками, то обязательно старалась их подкормить. Однажды очередной Дружок тяпнул ее за руку, когда та поправляла ему миску, после этого бабе Рае пришлось долго лежать в местной больнице и вытерпеть курс уколов от бешенства. С тех пор к бездомным собакам она стала относиться с большей осторожностью.

***

Четверть нашего дома занимал дядя Витя, половину – дед с Колей, а еще четверть принадлежала тете Нине, которая в деревне почти не появлялась. Ее часть казалась мне самой старой и загадочной: двери, ведущие внутрь, всегда были заперты. Не оттого ли к ним так неумолимо тянуло?

Пытаясь разглядеть, что скрывается за пыльными занавесками, я привставал на железную завалинку, но тщетно. Несколько раз подряд дергал металлическую ручку входной двери в надежде, что однажды она волшебным образом откроется в неизведанный мир. Ручка музыкально скрипела, сыпалась со стен крыльца облупившаяся краска, но дверь не поддавалась.

Где-то там, в таинственном тумане зеленых обоев, прошла жизнь прабабушки, которую я знал лишь по воспоминаниям родных. На самой заре детства мы совсем немного жили в той таинственной комнате: по стенам стояли тяжелые железные кровати, столы, шкафы, белела русская печь, а из недоступного угла с лампадой строго смотрел на меня Николай-угодник. Там же висела единственная сохранившаяся фотография прабабушки и прадедушки.

Русскую печь во время раздела имущества сломали, а комнату поделили перегородкой, одна половина досталась Коле, а вторая – тете Нине. Печник из соседней деревни сложил у Коли печь поменьше, которую все почему-то называли финской. Холодную половину старой комнаты заперли до приезда тети Нины.

Единственное, что всегда оставалось доступным на ее половине, было старое покосившееся крыльцо с белыми узорами и декоративными окошками. Пересилив страх перед огромными «малярийными» комарами и не обращая внимание на занавеси паутины, мы с Лехой и Тёмиком обустроили на крыльце наблюдательный пункт – следили оттуда за участком Костика.

Тетя Нина появилась в деревне лишь однажды, пожила пару дней, посмотрела, что к чему, да и сделала так, что дом наш, поделенный на три части, вскоре разделился на четыре. Divide et impera, как говорили хитрые короли.

Случилось все так. В середине лета бабушка по делам ненадолго отлучилась в город. Тетя Нина позвонила ей по телефону и полюбопытствовала:

– И как только вы живете вместе с Колей? У тебя ведь своя семья. Народу много, а готовишь на всех ты одна, зачем тебе это нужно?

Бабушка, и впрямь уставшая от постоянных готовок и мытья посуды, откровенно сказала:

– Ох, Нин, конечно, устаю, но этот год последний, потом, наверное, будем готовить каждый для себя.

– И мы вот дома тоже все тянемся в нитку, тя-я-я-немся, – подытожила беседу тетя Нина.

Бабушка вскоре возвратилась в деревню, и все продолжилось своим чередом. Но вот в город засобирался Коля – проведать квартиру у «Выставки». Когда он вернулся, казалось, его подменили. Вместо того чтобы зайти в дом и поприветствовать всех, он мрачно сидел на лавочке и курил одну «Приму» за другой. Бабушка вышла спросить, что случилось:

– Коль, ты чего?

– Ты сказала Нинке, что мы с Райкой вас объели? – процедил тот сквозь зубы.

– Я сказала, что устала готовить на всех, – не стала увиливать бабушка.

– Я здесь неделями живу почти один, Райка не вылезает из своей Ямы, а ты такое говоришь! – с обидой процедил Коля, роняя пепел на землю.

Слово за слово, разгорелся грандиозный скандал. Коля страшно обиделся на бабушку и с тех пор стал питаться отдельно. Когда в деревню приехала Рая, бабушка пригласила ее отобедать. Все как будто вернулось на круги своя, и баба Рая даже посетовала:

– Что он, совсем с ума сошел? Когда я узнала, то даже заплакала, у нас ведь одна семья, так дружно и хорошо жили, и вдруг такой скандал! Ну зачем так?

Но тут на терраску, как ошпаренный, влетел Коля и зло зашипел: «Рай, иди отсюда». Она вышла с ним на улицу, и с того момента отношения испортились окончательно. Коля даже потребовал у бабушки вернуть ему чайный сервиз, который сам же подарил ей на юбилей.

В доме тут же появилось еще несколько перегородок, а на участке произошел очередной раздел. Возвели перегородку даже в недостроенном сарае.

Не зная, как теперь вести себя с младшим братом, дед пребывал в полной растерянности, но бабушка, сильно обидевшись на Колю, поставила мужу ультиматум: «По поводу своего брата даже не выступай». Дед хмыкнул, но супругу послушался. Больше они с Колей ничего вместе не построили.

Вскоре между братьями из-за нескольких сантиметров земли разгорелась ожесточенная драка. Коля так распалился, что огрел деда тяжелым разводным ключом. Тому залило кровью лицо, но и он в долгу не остался: не сумев выкопать собственноручно посаженную яблоню, оказавшуюся на «вражеской территории», дед притащил с химзавода промышленную марганцовку и залил ею корни. Яблоня тут же зачахла и Коле не досталась.

***

Дед мой в обычной жизни был молчалив и, как рассказывала бабушка, после ссор мог не разговаривать с ней месяцами. Имея хмурый вид, он отличался своеобразным чувством юмора. Однажды пообещав подарить мне на десятилетие пятьсот рублей, он позвонил накануне дня рождения и сообщил, что передумал и теперь привезет мне «шоколадку и пять рублей». От обиды я едва не расплакался.

В Дураковке мы с дедом проводили не так много времени: в будние дни он работал в городе и чаще приезжал на выходные. Пока все жили дружно, каждую пятницу на закате мы с Колей шли к высокому холму встречать дедовский «Москвич». Сидя в тени серебристой водонапорки, мы с Колей слушали, как у подножья холма убаюкивающе шуршат автомобили, а за спиной в ржавой кабине брошенного экскаватора гудит ветер.

С холма открывался дивный вид: в Яме за рекой виднелась полуразрушенная колокольня, слева в низине находился кирпичный корпус РТС, все колхозные трактора и комбайны приезжали оттуда, справа змеилось шоссе, и всю картину обрамлял изумрудный лес.

Вот промелькнула среди листвы оранжевая крыша, через минуту на бетонку выкатывался автомобиль деда – точь-в-точь экзотический цитрус, переливавшийся в лучах заходящего солнца. Дед, сидевший за рулем, растягивал в довольной улыбке рот с двумя железными коронками. Размахивая руками, я в восторге сбегал с холма, машина останавливалась, и мы с едва поспевающим за мной Колей залезали внутрь. В салоне пахло хлебом: дед часто заезжал на местный хлебозавод и покупал там несколько горячих батонов белого и пару кирпичиков черного. По дороге в деревню мне разрешалось их продегустировать.

– Ешь лучше черный, Шишок, от него вся сила, – советовал мне дед. Я для вида отламывал кусочек угольного глянца, но больше налегал на белый: он был мягким, а золотистая корочка приятно пружинила на зубах.

Иногда дед усаживал меня на колени и давал порулить «Москвичом», так мы обычно и въезжали в деревню: я с дедом на водительском кресле, а Коля – на пассажирском.

Если мир Коли ассоциировался у меня со строительством и инструментами, то дед был неразрывно связан с автомобилями, гаражами и прицепами. Он постоянно копался в «Москвиче», заливал в него разные химикаты, а потом мы вместе ехали на газовый завод за баллоном пропана или на железнодорожную станцию встречать родителей.

– Как думаешь, Шнурок, кто сильнее – муравей или слон? – спрашивал дед, пока мы сидели в машине у платформы.

Не дожидаясь ответа, он серьезным тоном продолжал:

– Сам-то я думаю, что муравей, этот жучок может поднять гораздо больше своего веса.

Вполуха слушая деда, я рассматривал полевые травы, качающиеся у обочины привокзальной стоянки, и представлял себе огромного серого слона, хоботом держащего пальму, а рядом – маленького черного муравья, у которого на спине лежал березовый листочек. «Сейчас вот придет длинная зеленая электричка, и я наконец-то увижу маму и папу, они мне, наверное, привезут новый катафот… Все-таки хорошо сидеть с дедом в машине. А катафот потом поставлю на переднее колесо, чтобы было как у Рыжего» – думал я.

Еще в дедовой машине в стеклянном набалдашнике рычага коробки передач жила золотая рыбка. Лучи солнца играли на ее перистых плавниках и золотой кольчуге. Во всех машинах, на которых мне потом доводилось ездить, я первым делом смотрел на рычаг переключения скоростей, но рыбка была только у деда – на всех прочих рычагах по черной коже были выцарапаны скучные закорючки с цифрами.

***

Дед любил выпить, за что частенько получал нагоняй от бабушки. В детстве мне это казалось забавным, но потом начало удивлять. Он был серьезным и молчаливым человеком, нередко подверженным смене настроений, но стоило ему «принять», как он совершенно преображался: хмурость сменялась улыбчивостью, а во время застолий дед мог пуститься в пляс или затянуть «Ой, мороз, мороз». Вместе с хорошим настроением приходила к нему и некоторая нелепость, свойственная многим пьяным. Именно она, видимо, так и раздражала бабушку.

– Купи торт! – требовал от нее дед по телефону.

– Это еще зачем? – недовольно переспрашивала бабушка, мгновенно вычислив, в каком состоянии муж вернется с работы.

– Я так хочу! – звучал краткий ответ.

Беседы их обычно начинались с порога:

– Опять ханку жрали! – грустно замечала бабушка, когда дед открывал дверь и приветствовал ее широкой улыбкой.

– Мать, всего полстопочки выпили, – извиняющимся тоном отвечал он, покачиваясь из стороны в сторону.

Этим происшествие обычно и исчерпывалось, но иногда случались и неожиданные повороты.

Однажды, придя домой подшофе и немного посмотрев телевизор, дед уверенным шагом направился в ванную, где достал длинные ножницы и зачем-то выстриг себе волосы на висках. Вернувшись в комнату, он с довольным видом уселся в кресло. Бабушка от удивления, злости и бессилия едва не потеряла дар речи.

На следующее утро дед как ни в чем не бывало выпил кофе и обнаружил перемену в собственном облике лишь в дверях. Осознав, что сделать с волосами уже ничего нельзя, принялся плотнее натягивать на голову кепку.

– Ты хоть на работе скажи, что это тебя жена от злости так обкорнала, – напутствовала его бабушка, – за пьянство!

– Разберемси, – спокойно ответил дед и удалился на работу. Никаких проблем из-за новой прически у него там не возникло. А если бы и возникли, то он бы и не слишком расстроился.

Казалось, что он ничего не боится, со слабым зрением и после глаукомы он легко разгонялся на стареньком «Москвиче» до ста километров и, не обращая внимания на свист ветра и странные звуки из-под капота, успевал беседовать с бабушкой:

– Мать, ну-ка посмотри, много там машин в очереди на пирамиду стоит?

Бабушка, зажмурившись от такой езды, недовольно отвечала:

– Дед, пошел ты в жопу со своей теплой пирамидой!

В ответ он только приподнимал большой палец левой руки, покойно лежавший на баранке руля.

Летом дед не мыслил своего существования без родной деревни. Уезжая в город в воскресенье вечером, он должен был знать наверняка, кто, как и когда поедет с ним в следующую пятницу.

С дороги он обычно съедал средней величины «тазик» борща или окрошки и, закусив все зубчиком чеснока, шел поливать огород. На следующий день принимался за разбрасывание навоза или уходил за несколько километров собирать мочевину в особую бочку.

Однажды эта бочка, с величайшим напряжением сил доставленная дедом и отцом, перевернулась у самой калитки, и все ее содержимое выплеснулось на цветочную клумбу и мгновенно впиталось в землю. Отец был ошарашен, но дед лишь отряхнул руки: «Ну и черт с ней, пошли ужинать».

После ужина, который обычно составляли еще один «тазик» и картошка, дед с нетерпением ждал вечернего досуга: футбола по телевизору или игры в карты. Играли дома обычно в дурака (подкидного или переводного), акулину или девятку, реже – в домик, солнце или петуха. На бесконечность пьяницы терпения хватало разве что у меня с дедом. И совсем уж редко в старом доме собирались за партией в козла.

Особое удовольствие дед находил в подсовывании пиковой дамы бабушке, когда мы играли в акулину. Как только мы ее ни подкидывали: перемигивались, показывали друг другу краешек карты, толкались под столом ногами и едва не крапили рубашку нужной карты. Нередко в такие моменты у деда разыгрывался аппетит, и он намекал бабушке, что неплохо бы приготовить «будербродик», щедро приправленный аджикой. Случалось, конечно, и ему отсиживать кон в косынке или лезть под стол кукарекать.

Бабушка, утомленная нашими хитростями, порой в сердцах заявляла:

– Не прекратите мухлевать, сейчас же брошу игру!»

Но вообще она была доброй, почти никогда не ругалась, а если они с дедом и вздорили, то комедии в этом всегда было больше, чем злости и откровенной обиды.

– Что вы, корову, что ли, проигрываете? – успокаивала она нас, когда замечала, что мы уж слишком пригорюнились после очередного проигрыша.

***

– Конечно, я была рождена на сцену, – частенько говаривала бабушка, изображая очередную историю из жизни родственников. Набор припасенных ей рассказов был богатейший. Вот она тянущим голосом изображает чудесное явление, услышанное тетей Марусей:

– Я сплю – и вдруг голос: «Вставай-вставай, с Витей беда-беда, скорее-скорее!» Открываю дверь в соседнюю комнату – и батюшки! Там Витя повис в петле, беру нож и – раз! Эту петлю срезаю…

И уже своим обычным голосом подводила итог:

– Совсем у нее, конечно, с головкой беда, – и переходила к следующей истории.

Она любила оставлять последнее слово за собой, но другим так делать не советовала. Когда я начинал спорить с мамой, бабушка тихонько шептала мне: «Ты лучше молчи, не спорь». И хотя сама она была весьма остра на язык, в ней всегда ощущалось созерцательное и умиротворяющее начало. Я никогда не слышал от нее жалоб на жизнь, а все больше смешных воспоминаний о пережитом. Вслед за ее словами в комнату тянулась длинная вереница родственников и знакомых, большинство из которых мне никогда не приходилось видеть наяву. В устах бабушки каждый из них обретал облик и характер: озорной дядя Миша, угодивший в тюрьму за хулиганство и чудом оставшийся в живых после падения с шестого этажа; жадноватый дед Сергей, все накопления которого пошли прахом в новое время; простоватая тетя Шура, у которой бабушка провела изрядную часть детства, и, конечно, ее любимая баба Домна, моя вторая прабабушка, которую я тоже знал по одним ее рассказам.

***

Родилась моя бабушка за год до Великой войны и в самом ее начале вместе с Домной и младшим братом Мишкой попала за линию фронта под Малоярославцем. Бытовая смекалка прабабушки Домны, не раз выручавшая ее, на сей раз подвела: «Немцу разве деревни нужны? Немец в города пойдет, а мы пока отсидимся».

– Ага… Только как немцу до городов-то дойти, не проходя деревень? – вздыхала бабушка, вспоминая, как они оказались в деревне Шатеево Калужской области, которую вскоре заняли немцы.

– У нас стояли офицеры, и поначалу они были добрые, хотя и подшучивали над Мишкой. «Русский, будешь себя плохо вести, пук-пук и нет тебя», – начинала свой рассказ бабушка.

Малоярославец находился в оккупации недолго, вскоре рядом с деревней появились красноармейцы в тяжелых тулупах. Первая их волна полегла почти целиком.

– Говорили, что многие из них были сибиряками, – вспоминала бабушка.

Немцы с каждым днем становились раздраженнее и злее. Однажды бабушка так громко плакала, что у какого-то офицера сдали нервы и он приказал выбросить ребенка куда-нибудь подальше. Подскочивший ординарец холодными руками схватил мою маленькую бабушку и бросил ее на пол в неотапливаемые сени. Потянулся невыносимо долгий час, после которого другие руки подхватили ее и унесли прочь из холода.

– Видно, поэтому-то всю жизнь у меня такие ноги и были, – уточняла бабушка, на ногах которой все жилы и вены выпирали из-под кожи.

Чудом ей с родственниками удалось выбраться из Шатеево, где уже начинали шептаться о карателях. До Тулы телега ехала заснеженными полями, на которых, растопырив конечности, торчали черные костяки. В городе родственник-фельдшер прямо с порога спросил у Домны: «Сестра, водка есть? Пущу». Водки не было, и пришлось бабушке с родными заночевать в той же деревне у знакомых соседей…

***

Бабушка вышла на пенсию в пятьдесят пять, поэтому все лето и небольшой кусочек осени проводила в деревне. Она работала на огороде и в саду, стояла у плиты, убирала дом и помогала деду (пусть и не без споров) во всех его начинаниях.

– Мать, ну-ка подойди, хочу тебе показать, как сделал одну вещь, – добродушно начинал дед.

– Да кто же так делает, неудобно же будет пользоваться, ты сам посмотри… – открывала рот бабушка.

– Иди отсюда и занимайси своим делом! – недовольно обрывал ее дед, тут же принимавшийся за исправление.

Скорчив многозначительную гримасу, бабушка удалялась по своим делам.

Как никто другой она умела печь плюшки и пироги. Когда дома начинались приготовления к выпечке, для меня это было равносильно празднику.

Дождавшись, пока в кастрюле поднимется тесто, бабушка аккуратно его доставала, придавала форму и выкладывала заготовки на деревянные доски. Пока они не отправились в печку, я успевал съесть несколько белых крендельков.

– Опять ешь тесто, – с улыбкой предупреждала бабушка, – потом живот заболит!

– Ничего, не заболит, – отвечал я, отправляя в рот очередную змейку теста и слизывая его остатки с пальцев.