Полная версия

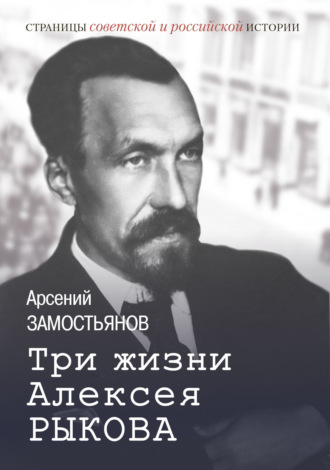

Три жизни Алексея Рыкова

Рыков еще совсем мальчишкой прибился к кружку Николая Ивановича Ракитникова (1864–1938), бывшего члена партии «Народная воля», а в будущем – одного из создателей партии социалистов-революционеров. Первое знакомство с ним, с настоящим революционером, произвело на гимназиста ошеломительное впечатление. Ракитников работал в саратовском земстве, но сутью его жизни в те годы было революционное просвещение. Безусловно, он обладал педагогическими талантами. Молодой, но уже опытный нелегал, Ракитников превратился в настоящего лидера разобщенных саратовских социалистов. Разумеется, они проводили свои встречи в подполье, соблюдали конспирацию, побаиваясь полицейских провокаций.

Вместе с Алексеем заседания этой подпольной группы посещала и Фаина. Любопытно, что революционные настроения Фаины Ивановны сказались и в таком красноречивом жесте: она получила диплом акушерки и приобрела частную практику «повивальной бабки». Не для заработка. А из идейных соображений: сестра Рыкова была свято убеждена, что таким образом несет в народ прогресс.

На подпольных встречах они не только изучали мудреные книги, не только рассуждали о марксизме, но и впитывали в себя русскую революционную традицию – в том числе ее трагические страницы. Например, историю убийства императора Александра II 1 марта 1881 года, которое оставалось самым громким делом русских подпольщиков. Особенно сильные эмоции вызывали подробности скоропалительного суда над цареубийцами. Их было шестеро. Еще двое погибли накануне арестов. О них рассказывали почти как о святых, хотя и подразумевалось, что путь терроризма стратегически ошибочен. Из шестерых пятеро держались на суде гордо, не отказывались от своих принципов. Слабость проявил только один – Николай Русаков, непосредственный участник убийства, вовсе не хотевший умирать. Он сотрудничал со следствием напропалую. А остальные – в том числе тоненькая Софья Перовская – проявили мужество, которое удивляло даже прокуроров. На большинство студентов (и вообще на молодую интеллигенцию) их казнь произвела куда более сильное и трагическое впечатление, чем убийство императора. И Рыков через много лет после тех событий в душе проклинал палача Ивана Фролова, выбивавшего скамьи из-под приговоренных на виселице.

В конце 1870-х уже появилась песня – одна из главных в революционном репертуаре:

Вы жертвою пали в борьбе роковойЛюбви беззаветной к народу,Вы отдали все, что могли, за него,За честь его, жизнь и свободу!Порой изнывали по тюрьмам сырым,Свой суд беспощадный над вамиВраги-палачи уж давно изрекли,И шли вы, гремя кандалами.Идете, усталые, цепью гремя,Закованы руки и ноги,Спокойно и гордо свой взор устремяВперед по пустынной дороге.Песни непременно звучали на встречах у Ракитникова – как правило, под горячий чай. Память о жертвах борьбы – важнейшая часть сильной, зрелой идеологии. «Первомартовцы» оказались не последними жертвами, павшими «в борьбе роковой», а кровь и страдания во все времена сплачивают подпольщиков.

Участвовать в работе кружка – значит учиться, учиться и еще раз учиться (хотя в то время этого ленинского афоризма, конечно, еще не существовало). Кружок Ракитникова стал для Рыкова второй гимназией – только более любимой и добровольной. Так уж у него сложилось: гимназия – для проформы, «нелегальщина» – для души. Он исправно изучал экономику, ведь из ее состояния марксисты выводили все. И он пытался предсказать течение событий. Где усилится пролетариат, где впервые возьмет власть в свои руки? Совсем недавно случился феномен Парижской коммуны. К этой истории относились с не менее острыми чувствами, чем к родной, российской. Ведь это был первый всполох пролетарской революции – и то, что движение быстро задавили, придавало парижским коммунарам ореол романтической трагедии. Такой была потаенная часть его гимназической юности.

В подпольных кружках, которые посещал Рыков, можно было встретить революционно настроенную молодежь из местного химико-технологического училища и фельдшерско-акушерской школы. Почти все старше Рыкова – хотя бы ненамного. Встречи часто перерастали в жаркие споры. На одном из диспутов ему пришлось схлестнуться со сторонником террора, будущим видным деятелем партии социалистов-революционеров Аркадием Альтовским. О нем надо бы сказать несколько слов. После серии арестов, в столыпинские времена он эмигрировал во Францию. Там окончил Политехнический институт, работал инженером в электротехнической фирме в Гренобле. Стал состоятельным человеком, но политику не бросал, входил в Парижскую группу содействия эсерам. Вскоре после Февральской революции вернулся в Россию. Царизм уже свергли – казалось бы, его мечта сбылась. Но осенью к власти пришли большевики, а их он не поддерживал. В конце Гражданской войны Альтовский попал в руки ВЧК – и за «военную работу в Саратове и снабжение документами и явками направляемых к нему белогвардейцев и членов организаций» его приговорили к высшей мере социальной защиты… Правда, в итоге «бывшему подпольщику» пришлось всего лишь несколько месяцев провести в тюрьме. Дальше – годы ссылки. В апреле 1939 года о нем снова вспомнили, приговорили к девяти годам заключения. Так сторонник самых жестких мер борьбы с самодержавием стал в Советской стране вечным ссыльным и заключенным.

Как тогда относился к нему Рыков – как к приятелю юности, как к вечному противнику или как к непримиримому врагу, которого нельзя выпускать на свободу? Этот вопрос всегда был одним из самых сложных для самого Алексея Ивановича. В глубине души ему всегда хотелось собрать всех социалистов под одним флагом и объединить одним делом. Он скучал по друзьям юности, хотел бы безоглядно доверять им. Не получалось.

Самым притягательным политическим течением для Рыкова уже тогда, в ракитниковские времена, стала марксистская социал-демократия «с рабочим уклоном». Что это означало тогда в России? В первую очередь – движение, среди далеких предтеч которого можно считать и древнегреческую рабовладельческую демократию, и русскую вечевую традицию. Но это – для эстетики и экзотики. А термин «социал-демократия» первым стал употреблять Стефан Борн, немецкий коммунист, возглавлявший «Центральный комитет берлинских рабочих» и создавший «Рабочее братство» – костяк Дрезденского восстания 1849 года, когда саксонцы сражались против королевской власти, за республику. Повстанцев разбили, восстание подавили, но термин «социал-демократия» не забылся, более того – получил повсеместное распространение. С тех пор в революционном движении социал-демократы ассоциировались с борьбой за права пролетариата. В 1863 году Фердинанд Лассаль провозгласил Всеобщий германский рабочий союз, который в 1870-е соединился с Социал-демократической рабочей партией в единую Социалистическую рабочую партию Германии. Она вошла во II Интернационал – крупнейшее международное объединение социалистических партий, многие из которых разделяли идеи марксизма. В России немецкая социалистическая партийная организация считалась образцом.

А тогда, в Саратове, Рыков с Альтовским спорили о судьбах русской социал-демократии, об укреплении которой мечтали. «Альтовским проводилась мысль, что рабочие организации должны опираться в своих выступлениях на студенчество, а Рыков, будучи тогда еще гимназистом, доказывал наоборот, говоря, что студенческое движение не имеет под собой реальной почвы – их выступления диктуются чисто кастовыми интересами, а посему временные; что же касается рабочих организаций, то у последних имеются корни гораздо глубже, и посему студенческое движение для них не опора», – вспоминал один из их товарищей[13]. Безусловно, Рыков равнялся на Германию, на тамошнюю связь теоретиков с рабочими, на их социал-демократическую партию, которую, по молодости лет, несколько идеализировал.

Между тем и в России движение обретало черты нелегальной партии со своей иерархией, с организованной сетью комитетов. В 1898 году, в начале марта, в Минске состоялось событие, которое позже торжественно нарекли Первым съездом РСДРП. На этой встрече участвовали всего лишь девять социалистов, если не считать хозяина квартиры Павла Румянцева. Кстати, cкромный, малолюдный съезд проходил под видом празднования дня рождения Ольги Румянцевой – его жены. Почти все его участники в будущем не сыграют никакой роли в истории РСДРП, а некоторые окажутся оппонентами большевиков. Но именно они провозгласили создание Российской социал-демократической рабочей партии, которая должна была объединить львиную долю участников социал-демократических кружков. Делегаты поручили подготовить программный документ партии санкт-петербургскому «Союзу борьбы за освобождение рабочего класса», одним из основателей которого был отсутствовавший в Минске Владимир Ульянов. Это поручение было исполнено: Манифест РСДРП написал Петр Струве – один из первых российских марксистов, который вскоре разочаруется в «единственно верном учении» и перейдет на либеральные позиции. Съезд встревожил полицию и вызвал вал арестов: в застенках вскоре оказались почти все участники минской встречи и еще сотни социалистов. Но Манифест удалось напечатать – и он стал привлекать единомышленников во всех крупных городах империи. До Саратова он дошел быстро – уже в мае того же 1898 года. В городе образовалась «Саратовская социал-демократическая рабочая группа», считавшая себя частью РСДРП. Среди членов партии первого призыва оказался и Алексей Рыков, вполне разделявший положения Манифеста. Струве удалось найти слова, которые будоражили воображение саратовского гимназиста: ведь у нас, оказывается, получается не хуже, чем у Маркса с Энгельсом: «Местные группы, соединяясь в партию, сознают всю важность этого шага и все значение вытекающей из него ответственности. Им они окончательно закрепляют переход русского революционного движения в новую эпоху сознательной классовой борьбы. Как движение, так и направление социалистическое, Российская Социал-демократическая Партия продолжает дело и традиции всего предшествовавшего революционного движения в России; ставя главнейшей из ближайших задач партии в ее целом – завоевание политической свободы, социал-демократия идет к цели, ясно намеченной еще славными деятелями старой “Народной Воли”. Но средства и пути, которые избирает социал-демократия, – иные. Выбор их определяется тем, что она сознательно хочет быть и остается классовым движением организованных рабочих масс». Что ж, за это Рыков был готов сражаться.

Таким образом, в партию он вступил в один год с ее будущим вождем – Ульяновым-Лениным. В то время, конечно, не существовало никаких партбилетов, нелегалы резонно старались избегать лишней документации. Но гимназист Рыков участвовал в создании первой в губернии социал-демократической газеты «Саратовский рабочий». Разумеется, нелегальной. Партийные билеты в РСДРП(б) возникнут гораздо позже, уже в революционные времена. Но в «красной книжке» товарища Рыкова будет значиться 1898 год – как дата его вступления в «передовой отряд пролетариата». Так он стал одним из первых русских социал-демократов и, соответственно, одним из первых большевиков, хотя тогда этого термина еще не существовало. Рыков никогда об этом не забывал и своим партийным стажем гордился, вспоминая об этом даже накануне собственного расстрела. Тот факт, что он был одним из первых членов РСДРП, не оспаривали даже противники Рыкова в годы его опалы и тотального осуждения.

10. Выпускник

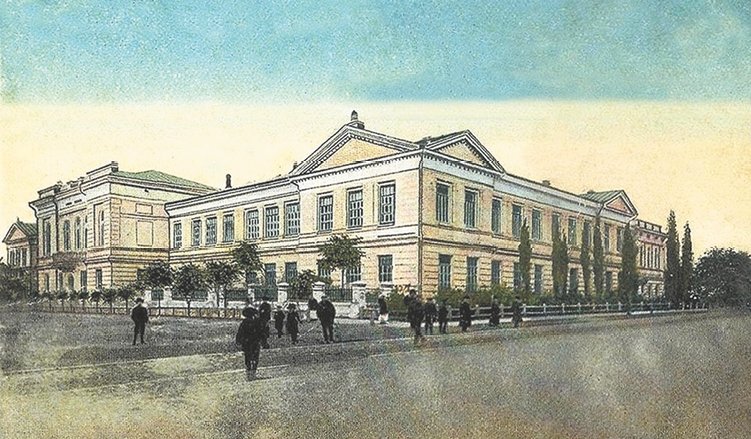

Рыков примерно одновременно вступил в РСДРП и перешел из 1-й гимназии во вновь открытую 2-ю Саратовскую мужскую гимназию. Нравы там установились чуть более свободные, чем в образцово-показательной 1-й.

Он по-прежнему исправно соблюдал конспирацию, но эмоции выплескивались наружу и в официальной обстановке. Его поведение в гимназии становилось все более вызывающим. Рыков стал вожаком группы гимназистов, которая шумно выступила против слишком серьезного преподавания латинского и греческого – в ущерб более важным для практической жизни техническим дисциплинам. Рыков даже написал прокламацию, которую распространяли по всем классам. Она призывала «заставить гимназических учителей не обращаться с учениками как с кукольными фигурками и дать им возможность при выходе из стен гимназии быть людьми, умеющими толково мыслить»[14]. Там же он призывал отменить запрет на чтение неблагонадежных книг. Листовка была рукописная, и… учитель чистописания, конечно, узнал руку Алексея Рыкова! В жандармском управлении появилось дело о неблагонадежном гимназисте. Для Рыкова это была жестокая проверка. Выдержат ли нервы? Хватит ли характера? Он не сломался, не стал каяться, а гимназическое руководство сочло эту листовку шалостью, которую по большому счету можно простить. Возможно, и сами учителя считали, что гимназическую программу пора менять, и во многом были согласны с требованиями дерзких мальчишек.

Вторая Саратовская классическая гимназия

Он резко отторгал и патриотический официоз того времени, покоившийся на трех китах – православии, самодержавии и народности. Рыков ни в коей мере не был «великодержавником». Не этому учили его классики марксизма и старшие товарищи по борьбе. По воспитанию он не мог им стать, молодой революционер боролся против официальной идеологии, которая включала в себя преклонение перед отечественной историей, перед воинскими победами «несокрушимого Росса». Таким представало прошлое России в учебниках Дмитрия Иловайского, о которых и либералы, и революционеры вспоминали то с едкой иронией, то с ненавистью. Вот ведь как бывает: трудно представить более талантливую патриотическую версию истории, чем та, которую создавал Иловайский. Он писал логично, доступно, эмоционально. Некоторые эпизоды русской истории знал досконально, как внимательный исследователь – соперничество Москвы и Твери в XV веке, Московское царство в XVII веке… Умело создавал научно-популярную ткань всей российской истории. Ставил акценты на победах, на достижениях русского народа. И, будучи убежденным монархистом, связывал эти достижения с самодержавием, с централизацией страны под царской властью. Все это выглядело бы убедительно, если бы у Иловайского не было влиятельных конкурентов – запрещенных и полузапрещенных публицистов, которые, не будучи историками, создавали совсем иной образ России. И оказывалось, что самодержавие – это не опора, а балласт для страны, что вся история России зиждется на рабстве – как в песне «Дубинушка». От этой неофициальной версии русской летописи трудно было увернуться. Особенно – если гимназиста обуревали юношеский максимализм и романтика оппозиционной борьбы, которая сочеталась с личным самоутверждением. Рыков, получая отличные оценки по истории, читал Иловайского насмешливо. И судил об истории, как правило, «наоборот».

И таких гимназистов-скептиков становилось все больше. Для государственной идеологии это был тупик. Ведь Иловайский действительно писал талантливо, убежденно. Лучшего и не придумаешь. А эффект получался обратный задуманному, и выходило, что конкурировать с крамольными тенденциями бессмысленно. Хотя бы потому, что сторонники перемен (хотя и не революционных и, конечно, не в духе социализма) входили в правительство и в окружение императора. Ко временам гимназической юности Рыкова революционная традиция в России не только усилилась, получила вождей и многочисленную «пехоту», но и стала привычной, укоренилась в умах – как обратная сторона господствовавшей самодержавной идеологии. Официоз борьбу за умы явно проигрывал. При этом, конечно, немногие были готовы, по примеру казненных народовольцев, посвятить жизнь борьбе с системой. Опасности привлекают молодых людей, но они же и отталкивают.

В свой последний гимназический год Рыков стал действовать рискованнее, погружаясь в «революционные будни». Так, он, заведя знакомства среди музыкантов и артистов, организовывал благотворительные концерты «в пользу нуждающихся студентов». Деньги аккуратно передавались в социал-демократическую организацию. Возможно, именно на эти средства нелегалам удалось оборудовать небольшую типографию и напечатать десяток прокламаций. В марте 1900 года полиция вышла на след молодых социалистов. Пятерых подпольщиков задержали. Гимназиста Рыкова тоже взяли на заметку, хотя, видимо, полиция преуменьшала роль этого совсем молодого человека в революционном движении. С 29 апреля над Рыковым установили постоянный надзор, но никакого серьезного материала против него полицейские не собрали.

Лицемерие гимназических властей било в глаза и вызывало протест. Преклоняться перед государем, перед официальными празднествами, перед империей? Гимназисты просто не видели, если вспомнить Грибоедова, «Отечества отцов, которых мы должны принять за образцы». Они примечали почтенных людей, больших начальников – и военных, и штатских, и эти господа не вызывали уважения у внимательных читателей Чернышевского и Маркса. Крупные чиновники напоминали им либо сонных Фамусовых, чопорных аристократов, либо неискренних карьеристов-деляг. Это неизбежный конфликт, тургеневский – отцы и дети.

Дети, даже взрослые дети, зачастую – отчаянные правдолюбы и демагоги. Бороться с молодым протестом, конечно, возможно, но трудно – хоть насилием, хоть увещеваниями. Это все равно что бороться с модой. Кто попал под ее власть – тот будет воспринимать ее капризы как нечто органичное, необходимое. Для Рыкова и его товарищей необходимостью и образом жизни стала революционная борьба.

Пришло время выпускных экзаменов. Рыков все еще жил у Клавдии, в ее квартире, хотя в остальном уже обеспечивал себя самостоятельно – уроками. Клавдия Ивановна помогала и младшему брату Аркадию, который тоже получил гимназическое образование, – и рано возмужавшему Алексею было неловко «висеть у нее на шее».

Накануне решающего экзамена по математике в их квартиру нагрянули полицейские – с обыском. Товарищи успели обучить молодого подпольщика основам конспирации – и он успел спрятать всю нелегальную литературу. Обыск ничего не дал. Фараоны, к ликованию Рыкова, ушли ни с чем. Возможно, тогда он и счел, что бороться с таким государством и обманывать его – дело несложное. Как и многие, он недооценивал мощь самодержавного государства и посмеивался над ним. Опрометчиво! Сколько еще обысков и арестов доведется ему пережить… Это «боевое крещение» Рыков постарался не заметить, отнесся к нему как к комариному укусу, не более.

Нахальства Рыкову в те годы хватало с избытком, и нервы не пошаливали. После обыска (первого в жизни!) он отлично выспался и с утра блестяще показал себя на экзамене. Никто из учителей не почувствовал в его поведении волнения, им даже показалось, что гимназист Рыков и заикался в то утро не больше и не меньше обычного. И жестикулировал в своей обычной манере, увлеченно разбирая математические опусы. Отличный ученик! Между тем обыск в рыковской комнате не был секретом для большинства учителей! Одни в то утро восхищались выдержкой гимназиста, другие сомневались в том, что он действительно посещал нелегальные кружки и читал запрещенную литературу. Повествования про Французскую революцию, Чернышевский, Герцен – другое дело, такие книги не рекомендуются для гимназистов, но издавна привлекают их внимание. Совсем другое дело – взрывоопасные революционные прокламации и манифесты… Если бы Рыков действительно их читал и держал дома – обыск произвел бы на него куда более сильное впечатление… Предполагая так, они не учитывали природный артистизм гимназиста. Да, он был великим притворщиком, а гимназия исправно подготовила Алексея не столько к университету, сколько к двойной жизни. Он уже поделил мир на своих и чужих, и обманывать последних считалось доблестью, а не прегрешением. У Рыкова это получалось ловко и непринужденно.

Этот эпизод как будто специально придуман для остросюжетной психологической драмы. Пылкий юноша с горящими глазами под стеклами очков попадает под подозрение полиции, с трудом выскальзывает из рук правосудия после обыска, а потом следует в классическую гимназию, сдавать экзамен – и выглядит безукоризненно. В жизни Рыкова таких «кинематографических» эпизодов еще будет немало.

Директор гимназии дал ему такую характеристику: «Рыков происходит из крестьянской среды, чем до некоторой степени можно объяснить угловатость его манер… В общении с преподавателями нередко проявлял излишнюю развязность и в беседах с ними обнаруживал некоторое свободомыслие… Обладая довольно хорошими способностями, он занимался с большим старанием физико-математическими науками. За уроками обнаруживал достаточное внимание, но письменные работы исполнял не всегда с должным старанием, особенно по древним языкам. По своему умственному развитию Рыков может считаться достаточно подготовленным к получению высшего образования; что же касается его дальнейшего поведения, то оно в значительной мере будет зависеть от той среды, в которую ему удастся попасть впоследствии. Материальное положение его крайне плохое, так как он круглый сирота и воспитывался в гимназии на скудное жалованье сестры, причем последние два года жил исключительно уроками»[15].

Обратим внимание – как добросовестно составлена характеристика! Конечно, директору помогали, но он и сам, несомненно, приложил руку к этому документу. Получился настоящий физиологический очерк – литературное произведение, написанное с учетом законов психологии. В этих строках можно разглядеть и тревогу за будущее «проблемного» ученика. При этом опытный педагог и администратор все-таки упустил Рыкова, недооценил его революционных увлечений, посчитал их простым мальчишеством. Ему занизили оценку по поведению на один балл – и только.

Уничтожить Рыкова, превратить его в вечного ссыльного гимназические власти могли уже тогда. Но вполне вероятно, что директор 2-й Саратовской гимназии и сам не считал самодержавную модель идеальной. В те годы оппозиция старым порядкам вызревала и в верхах. Конечно, директор не мог поддерживать марксистов, относился к ним куда хуже, чем к самым «варварским» проявлениям царизма. Но он был воспитан на идеалах Великих реформ, поддерживал отмену крепостного права и, вполне возможно, мечтал о новых преобразованиях в либеральном духе – вплоть до появления в России настоящего парламента. И, будучи человеком благородным (не по происхождению – прежде всего по духу!), он не считал себя вправе затаптывать способного молодого человека, уже не первый год вызывающего интерес полиции.

Гимназист, часто получавший похвальные листы, вырос убежденным противником самодержавного государства, более того – противником любой монархии, даже конституционной, о которой в то время мечтали либералы. Мог ли он поменяться? Теоретически – конечно! И таких примеров в истории русского революционного движения (да и просто старой доброй фронды) предостаточно. В известном смысле директор был прав – если бы Рыкову довелось попасть в иную среду, если бы эта среда чем-то привлекла его – он мог бы и преодолеть свой юношеский радикализм. Но он повсюду легко находил себе подобных – и в учебных заведениях, и в кружках, и в окружении сестер и братьев. Сформировался круг, выход из которого был только в совершенствовании своих представлений о социализме.

Где учиться после гимназии? Университет в Саратове к тому времени еще не открыли, о нем только мечтали, мечтали многие – от губернатора до гимназиста. Мечтали десятилетиями. Императорский Николаевский университет появится в этом городе только в 1909 году, по инициативе премьер-министра Петра Столыпина, причем до 1917 года там будет действовать только один факультет – медицинский. А во времена гимназической юности Рыкова… Реальное училище, институт благородных девиц, учительский институт, фельдшерская школа и устроенная в пригороде школа земледельческая – вот все учебные заведения, располагавшиеся в городе, который претендовал на звание «столицы Поволжья». И сам Рыков, и его учителя, и родня не сомневались, что ему следует продолжить образование в университете. В Санкт-Петербурге, в Москве или в Казани. Предпочтительными, более престижными, считались первые два университета – не столько из-за уровня образования, сколько из-за обаяния «огней больших городов» со столичным лоском. Да и для революционера там открывались более широкие горизонты, чем на берегах Волги, – считалось, что именно в столицах, среди многочисленного (по тогдашним российским меркам) пролетариата, вызревает революция. Но… четверка по поведению закрывала перед гимназистом двери столичных университетов. Думается, Рыков знал об этом и, по крайней мере, в девятом классе понял, что до столичных кафедр его не допустят – как неблагонадежного. Этот юноша умел мыслить логически и просчитывать ситуацию на несколько шагов вперед. Без университета он своего будущего не мыслил – в том числе и революционного. Он кое-что понимал о подпольной жизни прошлых десятилетий и вряд ли считал, что заслужит отличную оценку за поведение, которая давала право поступления в столичные храмы наук. И перспектива переезда в Казань гимназиста Рыкова не пугала: иначе он вел бы себя осмотрительнее по части церковных обрядов… Ведь ему нетрудно было притвориться смиренным прихожанином: артистические способности у гимназиста имелись. Но Рыков, будучи гимназистом, рисковал. Рисковал умеренно – и понимал, что без последствий это не обойдется. Уроки конспирации старшего Балмашева он вызубрил добросовестно и свои социалистические увлечения (в отличие от атеизма) скрывал, как мы уже знаем, умело и не без удовольствия. «Молчи, скрывайся и таи // И чувства, и мечты свои», – убежденный монархист Федор Тютчев не предполагал, что слагает девиз для революционеров. А конспираторы начала ХХ века воплотили этот принцип дословно и не без успеха. Не случайно Тютчев – консерватор, даже реакционер – был одним из любимых поэтов Ленина.