Полная версия

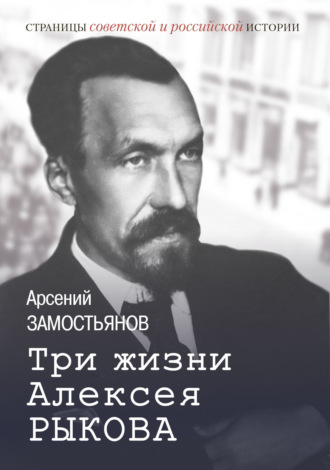

Три жизни Алексея Рыкова

Мачеха, ставшая вдовой, поддерживать детей Ивана Ильича от первого брака не могла и не желала. Для Алексея это был жестокий урок, который он не мог до конца понять в те годы, но, конечно, чувствовал себя незаслуженно обиженным.

«В детстве у меня не было детства», – говорил не без кокетства Антон Чехов, всю жизнь сожалевший о том, что отец слишком рано приучил его к труду, к каторжному режиму работы в их лавке… В мрачных тонах (хотя и не без суровой лирики) вспоминал о своем детстве Максим Горький, чью автобиографическую трилогию Рыков, несомненно, читал – и не без удовольствия, хотя бы потому, что оба они были волгарями и приятельствовали. Да и написаны эти книги колоритно, с горьковской мощью.

У Рыкова уж точно не было счастливого и безмятежного детства, слишком рано он остался сиротой. Порой бывал замкнутым, грустным – и все понимали почему. Но чаще Рыков держался иначе – самоуверенно, с юмором, иногда – с вызовом. Был любознателен, стремился к интересным собеседникам, первым из которых на все времена стала сестра Фаина. Позже он и в женщинах едва ли не в первую очередь искал даже не любовь, а достойную собеседницу. В отличие от Горького, он поступил в престижную гимназию, но в первые свои учебные годы существовал исключительно милостями сестры. А это тяжко, хотя сестер Алексей любил непритворно – всю жизнь.

Только с отцовской фамилией ему, пожалуй, повезло. Прислушаемся. Рыков – эта фамилия похожа на броский псевдоним, с вызовом старому миру. Как будто наш герой угрожает ему, рычит. Да и по ритму она созвучна таким известным псевдонимам, как Ленин, Сталин, Горький. Но – нет, фамилия самая что ни на есть природная, семейная. Обыкновенная крестьянская фамилия, хотя и броская. А самый известный псевдоним Рыкова (его он использовал до революции, в конспиративные времена) и вовсе звучал совсем обыденно – Власов. В отличие от большинства революционеров, он остался в истории под своим именем, сразу и навсегда отбросив все псевдонимы в 1917 году. Есть в этом перст судьбы человека, который реже других стремился к политической позе, но достиг в политике самых высоких вершин, причем в самые бурные годы. Во времена, которые определили развитие и Советского Союза, и социалистической идеи как минимум на полвека вперед – во всем их противоречивом обаянии. Но мы, конечно, забежали вперед.

3. Гимназист Рыков

Сирота, без состояния, без будущего, настоящий неприкаянный герой из романов Чарльза Диккенса – он бы «безвестно канул», если бы не поддержка бабушки и в особенности – старшей сестры Клавдии Ивановны, которая заменила ему родителей. Она служила в управлении Рязано-Уральской железной дороги, давала частные уроки, недурно зарабатывала и великодушно взяла на свое попечение подросшего брата. Без ее финансовой поддержки он не сумел бы поступить в гимназию. Вообще-то мальчишки крестьянского происхождения пробивались туда нечасто – в великую и ужасную 1-ю Саратовскую классическую гимназию, которой гордился весь город, не считая отчаянных революционеров. Сестру он любил, не слышал от нее никаких попреков, жили они душа в душу, но все-таки не мог не чувствовать, что обязан ей. Вскоре большой семье пришлось снова хоронить близкого человека – хотя и не самого любимого. Ушла из жизни и мачеха Алексея… Он остался круглым сиротой. Напрашивается вывод: в революцию его затянуло «трудное детство». Конечно, Алексею – во многом обделенному – хотелось выделиться среди сверстников. Поэтому Рыков и учился вдумчиво, и вольнолюбивыми помыслами щеголял сильнее, чем другие саратовские гимназисты. Это, несомненно, добавляло ему авторитета. Мыслил он задиристо, обостренно, выражался иногда грубовато – и Алексея побаивались. Никто не смел смеяться над ним. Он выстроил вокруг себя неприступную броню – и открывался только перед узким кругом тех, кого действительно любил. Начиная с сестер – Клавдии и Фаины, которых понимал с полуслова.

Помогал Рыкову и педагогический совет гимназии, выдававший ему «пособия в размере взноса за право учения из сумм, ассигнованных на сей предмет из казны». Способного гимназиста поддерживали благотворительные организации – такие, как братство святых Кирилла и Мефодия. Не исключено, что помощь отчасти оскорбляла его, но виду Рыков не показывал. В 3-й класс его перевели «с наградой второй степени»[2].

Гимназия считалась оплотом консерватизма – и в политике, и в вопросах просвещения. Между тем в ее почтенных стенах учились и некоторые будущие революционеры. Но, конечно, поступая в первый класс гимназии, он не задумывался о таких материях. Скорее – радовался тому, что, вопреки сиротскому положению, оказался в этом представительном учебном заведении, которое разом напоминало и дворец, и казарму.

Гимназист Рыков с сестрой Фаиной

Cаратов того времени – не самый крупный, но растущий, значительный и уютный купеческий город, с колокольным звоном, объединявшим все кварталы, со знаменитыми калачами и лихими пролетками, в которых перемещались по улицам «деловые люди». Саратов был центром обширной губернии[3], население которой быстро росло. Да и в самом городе проживало не менее 120 тысяч человек, а в начале ХХ века – более 150 тысяч. Кроме всего прочего, это было пристанище ссыльных вольнодумцев. Для Рыкова, в конце концов, это оказалось самым главным. Добавим к этому удивительную многоконфессиональность губернии. Рядом с русскими там жили немцы (в основном лютеране), поляки и литовцы (по большей части католики), татары (приверженцы ислама). Кроме того, в Среднем Поволжье издавна располагались староверческие деревни, жители которых считались политически неблагонадежными, склонными к бунтам. Легендарной фигурой для крестьянства, как будто застывшего в XVII веке, оставался Степан Разин – предводитель восстания 1667–1671 годов, по приказу которого в 1670 году был казнен саратовский воевода Кузьма Лутохин. Да и потомки разинских повстанцев нередко бунтовали, сжигали помещичьи усадьбы, нападали на чиновников. Саратовская губерния по «аграрным волнениям» (так тогда называли крестьянские восстания) считалась одной из первых в империи, а значит – одной из неблагонадежных. Об этой репутации Саратова хорошо знали и в центре, в министерстве внутренних дел. Наблюдения за такой пестрой и трудноуправляемой публикой стали неплохой школой для марксиста.

В детстве Рыков часто захаживал в музей редкостей и анатомических препаратов на самой шумной и парадной Немецкой улице. Там можно было увидеть самого настоящего живого нильского крокодила, плавающего в жестяном ящике, разных обезьян в клетках, необычные восковые фигуры, черепа мамонтов… Такого в саратовских дворах не увидишь. К тому же город на Волге уже тогда слыл городом театральным: по крайней мере, там любили гастролировать столичные знаменитости. Из Малого, из Александринки… Всероссийские знаменитости! Их приезд вызывал ажиотаж и среди гимназистов, и вообще – в образованных кругах города. Рыков бывал в театре даже чаще, чем это полагалось гимназисту, и вел себя там «слишком вольно». Об этих его развлечениях сообщалось руководству гимназии – и Алексея несколько раз журили за то, что он в финале спектаклей позволял себе слишком шумно вызывать артистов. Гимназист должен вести себя благонравнее! Рыков уже тогда презирал эти условности, ханжеские предрассудки – и вне гимназии держался свободно, не стесняя себя прилежным исполнением всех скрижалей этикета. Интерес к театру он сохранит на всю жизнь. В некоторых спектаклях он искал ответы и на политические вопросы – даже в таких, как старая, написанная еще в XVIII веке, комедия Дениса Фонвизина «Недоросль». Он знал ее почти наизусть и нередко к месту вспоминал про «тришкин кафтан» или заявлял: «Не хочу учиться, хочу жениться».

А еще Саратов – это Волга. В первую очередь! В то время волгари воспринимали себя как особую спайку, особую часть русского народа. Считалось, что они свободолюбивы, склонны к самостоятельным поступкам, легки на подъем. Не так встроены в бюрократическую систему империи, как жители столиц и их предместий. Как любой саратовец, Рыков любил речную стихию, умел плавать и с мальчишеских лет питал склонность к путешествиям по воде – на лодках, плотах, а если повезет – и на пароходах. Это пристрастие он сохранил и в свои «совнаркомовские» годы и нередко во время деловых поездок находил время для таких прогулок. Даже переговоры любил проводить «на водной глади». Он не боялся спускаться к Волге и по вечерам, когда там правили балом компании хорошо подогретых водкой местных бородачей. Гимназистки их боялись как огня, а мальчишки считали особой доблестью в сумерках бродить по волжским берегам.

Саратов. Первая классическая гимназия

Статус гимназиста в губернском Саратове стоял высоко. Учились они почти в дворцовых чертогах. Носили форму, на которую в те годы представители низкого сословия поглядывали с трепетом. Гимназист – значит, почти начальник. По крайней мере, будущий вершитель судеб. «Господин гимназист», не иначе. И даже улица, на которой располагалось это учебное заведение, гордо называлась Гимназической (ныне улица носит имя Некрасова, поэта, которым тайком зачитывался гимназист Рыков). Уютный особняк с колоннами, сквер, выход к Волге – настоящий храм знаний, которому могли бы позавидовать Аристотель и Пифагор. Правда, на взгляд таких мятежных душ, как Рыков, суть гимназического образования в своем величественном, но закостеневшем консерватизме не соответствовала задачам времени и достижениям современной науки. Слишком многое в гимназии казалось слишком внешним, парадным.

Даже по гимназической фотографии, несмотря на ретушь и традиционно величественную позу, можно догадаться о многом. В его глазах прочитывается и обида, и уверенность в себе. И заметно, что он не похож на других мальчишек-ровесников. Мы видим рано и грустно повзрослевшего молодого человека, который видел жизнь не только с парадного подъезда, научился скепсису и познал, что жизнь хронически несправедлива. Его влекут запретные течения, тайные истины… В них он дока, несмотря на нежный возраст. Это и позволяет гимназисту Алексею Рыкову в глубине души верить в свое как минимум нестандартное будущее.

Солдаты подчас относились к гимназистам старших классов как к офицерам – особенно в вечернее время, при слабом свете фонарей. Поблескивали золоченые пуговицы форменных шинелей, внушительно выглядели кокарды. Гимназисты выглядели солидно – и, конечно, в глазах горожан относились к «барам», а не к «простому званию», хотя Рыков больше соответствовал второму определению. Да и мечтал он, даже в первые гимназические годы, вовсе не о солидности, скорее о мятеже, о бунте, о баррикадах. Его идеалом оставались Французская революция и Парижская коммуна, хотя о последней в те годы гимназист знал немного. Торжественный блеск пуговиц к этим идеалам не имел никакого отношения. Уже в четвертом классе он носил их как нечто чуждое самому себе, привыкая к двойной жизни.

Но в уличных сражениях и Рыкову приходилось защищать честь гимназии. Виктор Чернов, еще один будущий революционер, учившийся в Саратовской гимназии чуть раньше Рыкова, вспоминал: «Для городских мальчишек один вид нашей форменной одежды и особенно кокард с инициалами С. Г. (Саратовская Гимназия) был явным вызовом и кровным оскорблением. Среди них пользовалась широкой популярностью кем-то изобретенная нелепо-издевательская расшифровка этих инициалов: “синяя говядина”. Известно, что говядина приобретает особый иссиня-красный цвет, изрядно протухнув. А потому задорный вопрос: “эй, ты, синяя говядина, почем за фунт?” имел приблизительно то же значение, как брошенная в средние века одним рыцарем к ногам другого перчатка. Чтобы не терять чести, полагалось перчатку поднять и обнажить шпагу. А у нас это значило засучить рукава и вступить за честь гимназии в бой, кончавшийся тем, что один из бойцов бывал сбит с ног или просто сам бросался на землю: “лежачего не бьют”. Младшие гимназистики, которых в часы их возвращения из гимназии домой на некоторых улицах обычно ждала вражеская засада, собирались группами, чтобы проложить себе путь боями “стенка на стенку”, в которых с обеих сторон отличались свои Гекторы, Аяксы и Ахиллесы»[4]. Точно так же обстояло дело и в рыковские времена. Без кулачных боев и уличного противостояния, которое посерьезнее игр в казаки-разбойники, обойтись не удавалось. Рыков никогда не отступал, если завязывалась большая драка: малейшее проявление трусости считалось позором и запоминалось в мальчишеской среде надолго. Такого он допустить не мог! Алексей не отличался крепким телосложением, не считался богатырем. Сравнительно невысокого роста, не тщедушный, но и не плечистый. В уличных сватках ему помогали упрямство и хитрость. Он всегда был чуть-чуть умнее и авантюрнее ровесников, умел рискнуть, умел взять на себя обязанности вожака – а таких в мальчишеском мире всегда уважают крепко. Рыкову помогало самолюбие, упрямство – кстати, свойственное и его сестрам. Да, в нем можно было рассмотреть будущего политика.

Гимназическая эпопея Чернова и Рыкова пришлась на так называемые годы «толстовского классицизма» – пышного, вязкого, для свободолюбивых мальчишек – удушающего. Граф Дмитрий Толстой – воспитанник Царскосельского лицея – долгое время совмещал должности обер-прокурора Священного синода и министра народного просвещения. Такое положение вещей, символизирующее единство трех социальных институтов – государства, школы и церкви, вызывало активную критику в народнических и либеральных кругах. Его считали олицетворением мертвящей догматики – и с ностальгией вспоминали дотолстовские времена, когда и в университетах, и в гимназиях дышалось вольнее. Основательность образования он связывал исключительно с изучением мертвых языков и внешним лоском: гимназии традиционно располагались в лучших зданиях, а учились там главным образом отпрыски дворянских семей.

Из гимназической программы исчезла современная русская литература, которой идеологи побаивались, а она набирала ход, вступала в пору расцвета. Русскую словесность изучали «до Гоголя», причем критический анализ произведений не предполагался: в литературной критике тоже видели крамолу. Учителя и филологи пытались с этим бороться, находя нетривиальные аргументы: «Дайте в руки учащихся Тургенева и Гончарова и т. д., чтобы вырвать из этих рук “Тайны Мадридского двора” и романы Дюма». Какой там Дюма – вольнолюбивый иностранец! Даже Тургенев считался слишком легкомысленным и политически опасным.

Строго обязательным стало посещение церкви и соблюдение православных обрядов – правда, как мы увидим, это правило не исполнялось неукоснительно. Выпускные экзамены по латинскому и греческому на аттестат зрелости, который давал право зачисления в университет, проводились строго, это отмечали даже немцы. Грамматику гимназистам приходилось зубрить.

Историк Антон Керсновский (1907–1944) писал: «На латынь и древнегреческий язык полагалось 2600 часов гимназического курса, тогда как на отечествоведение – русскую историю, географию и словесность – лишь 600 часов. Искусственно создавался тип лишних людей – многому ученых и ничему не обученных, тип “чеховского интеллигента”, мечтателя чужой старины, ревнителя чужеземной культуры, презирающего все русское по неведению. Насадитель “классицизма” гр. Д. А. Толстой скопировал германскую классическую программу, забыв, что германская культура имеет своим фундаментом римскую, тогда как русская – совершенно другие, православные корни… Гимназии Толстого – Делянова были насилием над природой русских людей… Уклад их, превращавший учителей в тюремных надзирателей, а учеников в поднадзорных, дал поколение Керенского и Ленина». Это слова не социалиста, не апологета советской системы, а летописца русской армии, сформировавшегося в белой эмиграции. Думаю, Керсновский прав в том, что слияние обожествления античности с подневольным православием выглядело слишком противоречиво, и это ощущали даже младшие гимназисты. Невозможно объяснить, почему, чтобы стать опорой самодержавия, необходимо штудировать снотворную грамматику мертвых языков. И все-таки Толстого поддерживали многие консерваторы – главным образом из числа крупных государственных чиновников. Да и самодержцы – Александр II, Александр III – не видели в его политике опасности.

Таким было гимназическое образование с середины 1860-х до 1905 года – и как раз в это время в гимназиях получили образование будущие лидеры русской революции. Достаточно вспомнить Александра Керенского, Владимира Ульянова, Марию Спиридонову, Анатолия Луначарского, Николая Бухарина… Сплошь гимназисты, изучавшие древнегреческий и с ненавистью зубрившие латынь. А Рыков? А Чернов? Продолжать этот список можно долго – львиная доля лидеров революционных партий получили первую прививку от монархической лояльности в гимназиях, устроенных на толстовский лад. Не способствовали старания Толстого приумножению верноподданнических настроений, результат его консервативных контрреформ оказался обратным задуманному.

И все-таки гимназия давала юноше немало: приобщившись к основам научных знаний, он, чтобы наедине с самим собой оспорить преподавателей, принимался за чтение. Клавдия Ивановна, без сомнений, сыграла важную роль в судьбе брата, и он никогда об этом не забывал. Она никогда не попрекала его рискованными увлечениями «революцией», потому что и сама эпизодически участвовала в подпольном движении. Еще глубже втянулась в революцию другая сестра Рыкова – Фаина. Она была старше Алексея на три года и, скорее всего, раньше него заинтересовалась политикой и сомнительными для гимназического начальства книгами. Позже ее мужем стал Владимир Иванович Николаевский – высоченный, статный сын священника. Как и многие поповичи, он был сторонником радикальных перемен и, хотя во многом расходился с Алексеем Рыковым, сочувствовал его жизненной позиции. Еще более был известен Борис Николаевский, родной брат Владимира. Несколько лет он примыкал к большевикам, встречался с самим Лениным, но в 1906-м «перебежал» к меньшевикам и получил известность как одно из лучших перьев этой партии.

Фаина гордилась братом, его смелостью, его интеллектом, его решимостью посвятить всю жизнь революционной борьбе. Даже если эта борьба не завершится победой при их жизни – дело сохранится для будущих поколений. Одна из первых русских революционных песен обещала:

Но ведь время придет, и проснется народ,Разогнет он избитую спину,И в родимых лесах на врагов подберетЗдоровее и крепче дубину.Это знаменитая с 1860-х годов «Дубинушка». В народе ходило множество вариантов этой песни, но стихи для самого популярного и гневного написал Александр Ольхин (1839–1897) – юрист, состоятельный человек, выступавший адвокатом на нескольких политических процессах. Он защищал народников, участников кружка Сергея Нечаева, участников рабочей демонстрации на Казанской площади в Петербурге… Позже он и сам попал под надзор полиции, не раз Ольхина арестовывали, ссылали. Последние годы жизни он вел дела Рязанско-Уральской железной дороги. Пример красноречивый: в то время отпрыски богатых купеческих фамилий тоже уходили в революцию.

4. Властители русских дум

«Дубинушка» в начале 1890-х звучала повсюду, создавая атмосферу времени, когда Рыков выбирал свое будущее, выбирал подходящую роль в жизни. Собственно, именно тогда русское понятие «интеллигенция» и стало политическим термином. Интеллигенту полагалось пребывать в оппозиции к власти, «страдать за народ» и вынашивать идеи все новых и новых преобразований – не только России, но и мира. В духе Французской революции (ее было принято идеализировать), в духе демократизма. То есть магистральным признаком интеллигенции, ее главной чертой, считалось умение мыслить критически и, как считалось, независимо. Хотя, отбрасывая штампы официальной пропаганды, критически мыслящие господа порой подпадали под власть новой конъюнктуры – либеральной или социалистической. И ее объятия оказывались не менее крепкими, чем у власти. Позже эти противоречия мятежной «касты» проявились вовсю. «Русская интеллигенция – атеистична в религиозном обществе (как это было в императорской России) и религиозна в обществе атеистичном (как это было в Советском Союзе). В этом, вообще говоря, слабость русской интеллигенции как идеологического движения: ее объединяет не столько идеологическая программа, сколько традиция противостояния, т. е. не позитивные, а негативные признаки. В результате, находясь в оппозиции к доминирующим в социуме институтам, она, в сущности, находится в зависимости от них: при изменении стандартов меняется характер оппозиционности, конкретные формы ее проявления», – писал наш современник культуролог Борис Успенский. У интеллигенции с первых лет ее существования появились вожди, властители дум – сначала Виссарион Белинский и Петр Чаадаев, позже – два куда более радикально настроенных Николая, Добролюбов и Чернышевский. А еще – Александр Герцен, Михаил Салтыков-Щедрин. Все они слыли либо открытыми врагами самодержавной власти, либо ее неудобными оппонентами. Все они владели пером – проявляли себя и в журналистике, и в изящной словесности. Русскую культуру того времени справедливо считают литературоцентричной, законодателями мод были именно писатели, которых подчас воспринимали почти как пророков. Они задавали тон и художникам, и политическим мыслителям. Все, вслед за литераторами, стремились к «критическому реализму». Бороться с этим направлением с помощью запретов невозможно: оно оказалось не только сильным, но и органичным – как реакция на схоластический «официоз», который с середины XIX века не успевал за идейными спорами и новациями, которые преподносил обществу «век девятнадцатый, железный». И неудивительно, что десятки, а затем и сотни самых самобытных умов оказались – напрямую или косвенно – в оппозиции к Российской империи, к ее «руководящим и направляющим» идеям.

Но вернемся в Саратовскую гимназию, в которой, кстати, когда-то несколько лет преподавал мятежный Чернышевский. Она, благодаря усилиям сестры, стала альма-матер Алексея Рыкова. С первого гимназического года он учился превосходно, рьяно – и науки давались ему сравнительно легко. Даже нелюбимые дисциплины, которые приходилось зубрить через силу. Но, кроме исправной зубрежки, он уже поднимал голос против устоявшихся порядков.

У Рыкова с первых классов вызывало протест чрезмерное внимание, которое традиционно уделялось в классической гимназии древнегреческому и латыни. В чем смысл столь дотошного изучения этих мертвых языков? Чем они связаны с техническим или социальным прогрессом? В Саратовской гимназии царили относительно свободные нравы – и Рыкову даже позволялось выражать свое несогласие с программой, которую утверждал сам министр… Гимназия – привилегированное учебное заведение с солидной историей – должна была готовить защитников престола, самых благонамеренных подданных. Так предполагалось. Впрочем, эта система давала сбои, и для директора Василия Александровича Боголюбова приоритетом были способности ученика, больше того, талант к учебе. За это Рыкову прощалось многое. Да и за бедность, за то, что он в старших классах сам честно зарабатывал на хлеб уроками. Кто знает – быть может, из него выйдет хороший исследователь или гимназический учитель, почему бы и нет? Потому и берегли молодого Рыкова, не подрезали ему крылья, хотя он не раз давал к тому повод.

Другое дело – друзья по гимназии, они, в большинстве, Алексея уважали (звучит банально донельзя, но иначе и не скажешь) и побаивались его шуток – порой острых и язвительных. Он не был дворянином, семья его жила бедновато. Таких в Саратовской гимназии насчитывалось немного – и потому Рыков преуспевал и в учебе, и в самоутверждении. Но настоящих друзей Рыков нашел все-таки не в гимназии, а в нелегальных кружках, в которых все считали себя единомышленниками, хотя и спорили до одури. Разногласия – и значительные – обнаружились чуть позже. Самое удивительное, что нелегальные увлечения не мешали гимназическим штудиям Рыкова. Видимо, он уже в те годы неплохо умел распределять время и силы.

Он не просто учился, а штурмовал науки. Видимо, уже в гимназии Рыков проявлял столь важное для крупных управленцев качество – он умел действовать быстро, не жертвуя при этом точностью. И обладал «компьютерной» (как мы бы сейчас сказали) памятью. Постоянно заглядывать в книги и в энциклопедии ему не приходилось. Знания он копил, как Скупой рыцарь свое злато. Не сомневался, что пригодится. Ведь его божеством был технический прогресс, а новым предприятиям, возникновение которых неминуемо, понадобятся умелые управленцы. В гимназии он верил, что самодержавие долго не удержится, и друзья – в том числе опытные «старые народовольцы» – в основном поддерживали его оптимизм. Другое дело – какой станет будущая Россия, насквозь буржуазной или пролетарской по духу, по составу системы власти. Тут не было конца спорам и сомнениям. И Рыков в диспутах со старшими товарищами не выглядел наивным юнцом.