Полная версия

Три жизни Алексея Рыкова

5. Церковный вопрос

Это – веха в истории рыковского самовоспитания. Первый резкий отказ от сложившейся в Российской империи традиции. Руководство гимназии, вероятно, до конца не уловило протестный смысл этого шага. Недооценило решимость своего способного питомца. По старой памяти таких подростков называли нигилистами. Тургеневский роман «Отцы и дети» в свое время читали все, он в 1962–63 годах произвел сенсацию. Так и утвердилось в России понятие «нигилист», которым определяли всех высокомерных молодых людей, недовольных порядками и привычными представлениями о жизни. С ними уже во многом смирились, считали почти безопасными. Повзрослеют – переболеют своим нигилизмом. В массовость революционного движения гимназическим властям не верилось, они не представляли его реальных масштабов. И тургеневские возмутители спокойствия по сравнению с социалистами конца XIX века выглядели явлением почти «благонамеренным».

О том, что Рыков порвал с церковью, в гимназии знали все. Учитель физики публично говаривал: «Рыков, а я знаю, что вы в Бога не верите». Да Алексей и не скрывал этого, никогда не посещал церковь, это сразу бросалось в глаза. И все равно способный гимназист получал похвальные листы. А по физике был первым учеником в классе.

Кто превратил Рыкова в скептика по отношению к вере, а затем и в атеиста? Тут мы вступаем в область предположений, но – с высокой долей вероятности. Помимо книг, не обошлось без влияния старшей сестры Фаины, которая проделывала тот же путь и подтягивала за собой Алексея.

При переводе в пятый класс директор гимназии Боголюбов вызвал Рыкова для разговора тет-а-тет. Беззлобный, мягкотелый чиновник, которому так подходила его благодушная фамилия, понимал, что глупо разговаривать с гимназистами посредством большой дубинки, и попытался исправить ситуацию. «Мне очень грустно будет поставить вам чрезвычайно плохую оценку за поведение, невзирая на ваши хорошие успехи во всех науках»[5]. Он просил – именно просил – его отказаться от своих «дерзких заявлений» и вернуться в лоно церкви. Но для Рыкова – даже в четвертом классе – отказ от собственных воззрений означал капитуляцию, крах. Дерзить директору, к которому в глубине души относился не без опаски, он не стал, только улыбался и молчал. Все это говорит и об определенной либеральности настроений в гимназии, в ее руководстве, хотя оно и считалось оплотом официальной идеологии. Оно сквозь пальцы смотрело на шалости гимназиста, которые еще десятилетие назад воспринимались бы как бунт, требующий строгого разбирательства и немедленного исключения из гимназии. Здесь есть и известная мудрость: запретами молодого человека не переделаешь, а Рыков, тянувшийся к образованию, мог бы стать полезным для страны специалистом.

Достопочтенный господин Боголюбов потихоньку завершал свою эпопею в Саратовской гимназии, которую он возглавил в 1884 году. Через несколько лет он уйдет в почетную отставку. Вряд ли Рыков уважал этого маститого статского советника, награжденного орденами Анны и Станислава 3-й степени, а Святого Владимира – 4-й и 3-й, обладавшего столь благодушной фамилией. Такие господа не внушали почтения свободолюбивым гимназистам. Но работал Боголюбов, как мы видим, не прямолинейно.

Неприятие церковных ритуалов – пожалуй, единственная серьезная крамола, которую гимназист Рыков не скрывал от начальства. Об остальном «взрослые» до поры до времени не знали. Уже в те годы он стал отпетым и умелым конспиратором. С седьмого класса общался со ссыльными, и они стали для него образцами в жизни. Именно они, а не строгие педагоги. Да, усердный гимназист умел вести двойную и тройную жизнь. Если бы его учителя догадывались об истинных убеждениях гимназиста Рыкова – солоно бы ему пришлось. Они, конечно, видели, что он не яростный монархист. Да таких в то время среди гимназистов было немного. Несмотря на увещевания самого директора, он так и не стал посещать церковь и исповедоваться – это, конечно, вызывало неудовольствие гимназического начальства, но уж слишком хорошо учился Алексей Рыков, чтобы они всерьез демонстрировали гнев.

Раннее взросление для таких амбициозных сирот – явление не такое уж редкое. Он развивался быстро, удивительно быстро, и развивался в революционном, бунтарском духе. Причем умел до поры до времени скрывать свои воззрения от педагогов, то есть самообладание у гимназиста Алексея Рыкова имелось. Уже подростком он имел представление о материалистической картине мира и Закон Божий, а также историю церкви считал полнейшим анахронизмом. И здесь нужно иметь в виду, что материализм 1860–1890-х был направлен не только против официальной самодержавно-церковной идеологии. Он стал антитезой для романтической картины мира, присущей предыдущим нескольким поколениям, для которых был важен культ искусства, культ одинокого героя, противопоставленного толпе:

Что ищет он в стране далекой?Что кинул он в краю родном?..Кое-что у романтиков «новые люди», несомненно, почерпнули. И готовность к бунту, и преклонение перед героями, готовыми отдать жизнь за идею. И это стихотворение Михаила Лермонтова – «Парус» – вполне могло вызывать восторги в рыковском кругу. Его не считали чем-то отжившим и пропахшим нафталином. Но система ценностей у Рыкова и его единомышленников с детства складывалась иная. С приоритетом общественной жизни и политической борьбы. С учением о классах, о революционных массах, которое противоречило романтическому восприятию «великой личности».

Впрочем, совсем отказаться от возвышения «роли личности в истории» социалисты не сумели, подтверждение тому – «вождизм», который возник задолго до 1917 года. Оказалось, что без иерархии и без подчинения самому авторитетному и (нередко) амбициозному товарищу просто невозможно. Но об этом Рыков узнает позже, став активным участником партийной жизни.

Что такое в те годы «увлекаться крамольными идеями»? Значит, его подростковое мировоззрение не вписывалось в идеологические скрижали, принятые в империи. Отказ Рыкова от посещения церкви, от причастия был решительным шагом. Атеистов в нашей стране в те годы было сравнительно мало. Но, надо признать, в интеллигентской среде их становилось все больше. Некоторые метались, возвращались к вере после многих лет молодого отступничества. Причин для такого скепсиса у Рыкова было несколько. Во-первых, его не устраивала церковь, сросшаяся с государством, ставшая одним из проявлений официоза. В этом, даже с евангельских позиций, виделось неприятное лицемерие. Во-вторых, он увлекался физикой, историей науки, изучал классовую теорию – и, конечно, верил в прогресс, технический и социальный. А церковь говорила об Адаме, о первородном грехе и втором пришествии, а занятия «науками и искусствами гибнущего сего века» считала греховными. Какой уж тут прогресс? Лицемерно принимать участие в обрядах он не стал из честного подросткового максимализма.

Любопытно, что Рыков ощутил себя атеистом несколько раньше Владимира Ульянова. Ленин, будучи уже видным большевиком, отвечая на вопрос анкеты «Если вы неверующий, то с какого возраста?», заявил: «С 16 лет». Надежда Крупская писала: «Вред религии понял Ильич еще пятнадцатилетним мальчиком. Сбросил с себя крест, перестал ходить в церковь. В те времена это было не так просто, как теперь»[6]. В любом случае Рыков в четвертом классе гимназии был моложе. Правда, он и родился на одиннадцать лет позже Ленина, и за это время гимназическая жизнь стала чуть либеральнее – по крайней мере, подспудно. Церковь с каждым годом сдавала позиции в сердцах интеллигенции.

В экзаменационном сочинении при переходе в восьмой класс Рыков привел несколько красочных примеров из истории Французской революции – с сочувствием к ее идеям, – проявив при этом глубокие знания и начитанность, которая вызывала у наставников не только гордость, но и тревогу. И тут снова проявилось двоемыслие тогдашней преподавательской интеллигенции: учитель похвалил сочинение перед классом, но снизил оценку «за вольномыслие». Они – гимназические наставники – считались апологетами самодержавия, но испытывали почтение и к деяниям Мирабо и Лафайета. Конечно, осуждали якобинские крайности, но осознавали, что вычеркнуть Французскую революцию из мировой истории невозможно. Сколько историков и литераторов – включая русских – прямо или косвенно писали о ней. К тому же к концу XIX века якобинцы и их современники представлялись уже чем-то далеким и почти безопасным. И Рыков чувствовал это. Свои увлечения Марксом он бы не стал демонстрировать на всю гимназию.

6. Стихия русского бунта

В настоящего революционера Алексея Рыкова превратило первое – косвенное – знакомство со стихией бунта. В 1892 году Рыков неожиданно стал свидетелем социального взрыва, который не имел отношения к марксистским традициям. В Поволжье разыгралась холера – болезнь, о которой Алексей знал немало, ведь за два года до этого она унесла из жизни его отца. В России к тому времени к смертоносной болезни привыкли, она уже не вызывала такого повального страха, как во времена Николая I, которому пришлось лично утихомиривать холерный бунт на Сенной, в столичном Санкт-Петербурге. Всем памятны карантины тех лет, о которых немало писал Александр Пушкин. И – сотни тысяч жертв, в том числе среди первых лиц государства, таких как фельдмаршал Иван Дибич и великий князь Константин Константинович. А десятилетие спустя над холерой уже посмеивались – мол, частенько на нее сваливают все свои грешки. Как в остроумном стихотворении художника Павла Федотова – прирожденного сатирика:

Так подчас забывши страх,На приятельских пирахВыпьют одного винаПо полдюжины на брата.Смотришь – худо. Кто ж вина?Все холера виновата…Но прошло несколько десятилетий – и холерный мятеж снова заставил всерьез потревожиться императора, на этот раз – Александра III. Пугаться, право, было чего. Холерная эпидемия 1892–1893 годов охватила 77 губерний и унесла десятки тысяч жизней. В Саратов ее с юга занесли бурлаки. Для Поволжья это было настоящее бедствие. В самом губернском городе болезнь унесла более 13 тысяч человек – примерно каждого девятого жителя города. А в уездах из 40 тысяч заболевших умер примерно каждый второй – около 20 тысяч. И у каждого – родные и близкие.

Сначала Саратов переполняли самые невероятные слухи о холерных мятежах, многие из которых, увы, оказались правдой. Да и в самом губернском городе вымерли улицы, а молва, не знающая стыда, утверждала, что врачи отравляют воду в колодцах, – и начались бунты, ставшие неожиданностью для городских властей и для губернатора Бориса Борисовича Мещерского. Разъяренные обыватели выступали и против карантина, против грубых действий полиции, которые щипцами хватали больных… Зачинщиков беспорядков на скорую руку приговаривали к смертной казни, хотя вряд ли в те суматошные дни удавалось провести объективное следствие.

Среди тайных и явных руководителей бунта, как обычно, оказалось немало старообрядцев. Они и впрямь с особым скепсисом относились и к медицине, и к правительству, во многом даже в конце XIX века ощущали себя ущемленными чужаками в Российской империи – и их ненависть передавалась другим горожанам, напуганным холерой. Радетели за истинную веру – без преувеличений – устраивали кровавые погромы в лечебницах, в холерных госпиталях, в провинциальных государственных учреждениях.

Для будущего политика это школа, а приглядываться к жизни, к народному быту он умел даже подростком. Рыков изучал, как работает механизм социального протеста. Как быстро «темные массы» переходят от смутного недовольства к смертоубийству, почти к террору. Эти уроки он впитывал более усердно, чем гимназические штудии. Ведь и Маркс, и Чернышевский придавали народным волнениям решающее значение в истории. Кстати, никаких революционных провокаторов в народной среде не было, наоборот, социалисты в той ситуации поддерживали врачей, поддерживали борьбу с холерой.

Рыков потом, анализируя эти события, сомневался – как расценивать холерный бунт с классовых позиций? С одной стороны – угнетенные подняли дубину на власть. С другой – по безграмотности они считали медиков представителями власти – и переносили свою ненависть именно на них. Имеет ли право русский революционер учиться у вождей «темной массы», идущей, с одной стороны, против прогресса, с другой – против «регрессивной» власти? Конечно, такими вопросами задавался не только Рыков. Например, террористические тенденции партии социалистов-революционеров, ориентировавшихся на решение крестьянского вопроса, во многом связаны с осмыслением стихии «народного бунта».

Гимназист Рыков мог сделать из этих трагических событий сразу несколько выводов. Во-первых, народ темен и нуждается в просвещении. Во-вторых, государственная машина не столь сильна, ее сравнительно нетрудно раскачать, если за дело берутся тысячи, а в небольших городах – и сотни людей, объединенных общей целью. Для будущего революционера это был урок – и он затвердил его навсегда.

Не менее важным оказалось и другое открытие: наше крестьянство не столь смиренно, как об этом любят писать благонамеренные монархисты. Бунтарская энергия в народе есть, нужно только суметь придать ей смысл и… возглавить. Конечно, не на почве ненависти к медицине…

Во время этого бунта Рыков лишился последних остатков уважения к существовавшим в России порядкам, к царской и церковной власти. Он обнаружил в их действиях слабость и трусость. Алексея поддерживали и домашние, в особенности Фаина, его любимая сестра, самый близкий человек на долгие годы. Истины, которые провозглашались на гуманитарных занятиях, казались штампованными и лицемерными.

7. Подпольный Саратов

О том, как поступательно развивалось революционное движение в России, все, кто успел окончить советскую школу, имеют представлению по схеме, которую набросал Владимир Ленин в статье «Памяти Герцена» (1912 г.). Помните? «Узок круг этих революционеров. Страшно далеки они от народа. Но их дело не пропало. Декабристы разбудили Герцена. Герцен развернул революционную агитацию. Ее подхватили, расширили, укрепили, закалили революционеры-разночинцы, начиная с Чернышевского и кончая героями “Народной воли”. Шире стал круг борцов, ближе их связь с народом»[7].

Сказано чеканно, и наверняка Рыков со временем запомнил эти строки наизусть. Он начинал именно в те годы, когда круг борцов расширялся. Заявили о себе и противники не только «Народной воли», но и вообще социалистических перемен в стране и в мире. Уже давненько вышли в свет знаменитые антинигилистические романы Федора Достоевского («Бесы»), Алексея Писемского («Взбаламученное море») и Николая Лескова («На ножах»). Но они не так гипнотически действовали на молодежь, как, например, «Что делать?» Николая Чернышевского с его проповедью нового мира, нового человека. Еще сильнее идейная борьба закрутилась во времена правления Александра III. Император и его ближайшие соратники не были слепцами. Они старались противопоставить социалистической, революционной идеологии обновленное самодержавие.

Еще в 1870-е революционная литература печаталась в Москве в легальной типографии Ипполита Мышкина, бывшего стенографа, который примыкал к народническому движению. Готовые листы переправлялись преимущественно в Саратов, где в сапожной мастерской Иоганна Пельконена их сшивали в книги и рассылали в другие губернии. Словом, город в то время играл важную роль в подпольной политической жизни России.

Мастерская, конечно, привлекла внимание полиции. Революционная идиллия завершилась в 1874 году, когда скромный пристав обнаружил у сапожников запрещенную книгу – «Государственность и анархия» Михаила Бакунина.

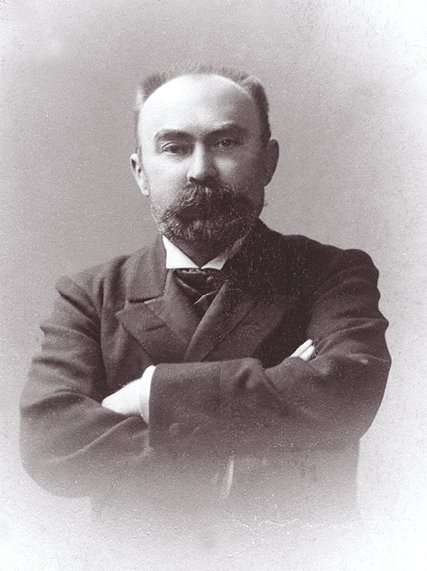

Георгий Плеханов. 1900-е годы [РГАСПИ. Ф. 421. Оп. 1. Д. 610]

Для Рыкова эта история была легендой. Он приучался к двойной жизни, маскируя перед гимназическим начальством свои подпольные связи. Революционные традиции Саратова – это не только нигилизм, народовольчество и народничество. Не только ростки марксизма и воспоминания о Французской революции. Но и, несомненно, старообрядческая линия, внутренний, глубоко спрятанный бунт староверов, недовольных политикой империи, которую они считали исключительно враждебной силой.

В 1886 году полиция впервые обнаружила в одном из подозрительных саратовских домов «Манифест Коммунистической партии» Карла Маркса и Фридриха Энгельса. Взрывоопасная брошюра, изменившая судьбы сотен тысяч людей уже в XIX веке, через несколько лет не прошла мимо юного Рыкова, который, несмотря на нежный возраст, без устали читал и беллетристику, и нелегальную литературу.

Мало кто даже из самых активных революционеров так рано включился в подпольную жизнь. Возможно, для Рыкова – для сироты, который к тому же заикался и учился в гимназии среди ровесников, менее способных к наукам, но куда более состоятельных финансово, – в этом проявилось еще неосознанное стремление к жизненному реваншу. В Саратове хватало ссыльных, хватало вольнодумцев. Среди них – и либералы, и более радикально настроенные народовольцы. Последние создали питательную среду для будущих убежденных социалистов. Революционер Петр Лебедев, появившийся в Саратове несколько позже, красочно вспоминал о том, как броско выглядели ссыльные осколки «Народной воли» на саратовских улицах: «В черных рубахах, подпоясанных тяжелым кожаным ремнем, в высоких сапогах, круглых широких шляпах, в синих очках и с толстенными дубинками в руках – они выделялись резким пятном среди обывательской массы»[8]. Конечно, такие уверенные в себе фрондеры не могли не привлечь внимания свободолюбивого мальчишки. Для людей рыковского типа в то время оставаться в стороне от революционного движения было просто постыдно.

8. Библиотекарь Балмашев

Виктора Чернова – будущего лидера правых эсеров – выгнали из Саратовской гимназии, когда Рыков только туда поступал. Но и он на всю жизнь запомнил Валериана Александровича Балмашева – библиотекаря Коммерческого собрания, который «умел с очаровательной мягкостью и внимательностью незаметно превращать юных любителей чтения в своего рода студентов неоформленной домашней академии вольного самообразования»[9]. Для Чернова он стал одним из первых истинных наставников – как, несколько лет спустя, и для Рыкова.

Судьба Валериана Балмашева и показательна, и драматична. Коренной саратовец, потомственный дворянин (в отличие от Рыкова), сын мелкого чиновника, в 1874 году он поступил в Московский университет и присоединился к народническому движению. За пропаганду среди рабочих в 1876 году его арестовали, три года продержали в тюрьме, после чего сослали в Архангельскую губернию. В Саратов Балмашев вернулся в 1884 году, обзаведясь женой и сыном, которого назвал Степаном в честь своего близкого друга Степана Ширяева – члена Исполнительного комитета «Народной воли». Валериану повезло: удалось устроиться в библиотеку, которая, с помощью купеческих финансов, быстро стала лучшей в губернии. Нарождавшаяся буржуазия уважала ссыльного за начитанность и приветливый характер, а на его тайные политические мечтания купцы старались не обращать внимания. Молодежь собиралась у Балмашева на «субботники». Там не только спорили о политике, о новых книгах, о Марксе, но и проникались народовольческими традициями, учились находить и во всем поддерживать единомышленников и скрывать от посторонних свои мысли.

Виктор Чернов

Балмашев по-настоящему приблизил Рыкова не сразу: опытный нелегал вел себя осмотрительно, присматривался к новичку. Но уж когда приблизил и стал откровеннее – обучал гимназиста не только идеям социализма, но и приемам глубокой конспирации. Эти уроки весьма пригодились будущему революционеру: до 1917 года принцип конспирации станет ключевым в его жизни. И Балмашев очень скоро отметил в Рыкове конспиративный талант: этому гимназисту хватало молодого нахальства, он умел не выдавать своих истинных эмоций, не стирая с лица открытой улыбки. Из таких людей и получаются удачливые подпольщики.

Валериана Александровича считали очаровательным идеалистом, его любили за добродушие и открытость – редкие черты в «подпольном мире». Но, разумеется, открытость распространялась только на своих. Рыков сдружился с сыном библиотекаря – Степаном, который в то время казался вторым изданием отца. Они часто спорили: молодой Балмашев слыл противником марксизма, стоял за романтические и ностальгические народнические идеалы, замешанные на патриотических чувствах, на обиде за униженного властями русского мужика. В Саратовской гимназии он учился превосходно, получал именную Колычевскую стипендию, потом поступил в Казанский университет, оттуда перевелся в Киевский – и встал на самые радикальные позиции борьбы с царским режимом. Те, кто знал его по саратовской юности, не могли поверить, что этот мягкий юноша-книгочей превратился в «стального» непримиримого борца. Он связался с боевой организацией эсеров, руководители которой ценили его как одержимого противника царской власти, который, будучи совсем молодым человеком, легко готов отдать жизнь в «борьбе роковой».

Забежим немного вперед. 2 апреля 1902 года Степан Балмашев – 21-летний бывший студент, давно и прочно считавшийся неблагонадежным, – переодевшись в форму адъютанта, проник в Мариинский дворец якобы с бумагами для министра внутренних дел Дмитрия Сипягина, которого эсеры считали главным карателем империи. Дождавшись министра, он несколько раз в упор выстрелил в него, а оторопевшим слугам сановника сказал: «Так поступают с врагами народа»[10]. Сипягин скончался. Между прочим, это был террористический дебют Боевой организации эсеров. Император Николай II 2 апреля 1902 года записал в дневнике: «Печальный день <…> Трудно выразить, кого я потерял в этом честном, преданном человеке и друге» [11].

«Террористический способ борьбы я считаю бесчеловечным и жестоким, но он является неизбежным при современном режиме», – утверждал Балмашев на допросе. От просьб о помиловании он отказался наотрез. На суде держался смело, говорил, что вина за это убийство ложится на правительство. В последнем слове, которое появилось, конечно, только в нелегальной печати, друг Рыкова заявил: «Не отрицаю, что и раньше, еще со школьной скамьи, равно как и в бытность мою в университете, я вел противоправительственную пропаганду, но никогда не стоял за террор и за насилие. Напротив, я всегда был сторонником правового порядка и конституции. Русские министры убедили меня, что права и законности в России нет, что вместо них безнаказанно царят беззаконие, произвол и насилие, против которых можно бороться только силой»[12].

Балмашева казнили. Первым «из политических» во время царствования Николая II – поспешно, ровно через месяц после убийства, 3 мая. Алексей Иванович давно разошелся со Степаном во взглядах, но все-таки это был его близкий друг с юности, собеседник и сотрапезник. И, конечно, казнь произвела на Рыкова сильное впечатление. Между прочим, после гибели Балмашева эсеры и социал-демократы некоторое время спорили «за его душу». Авторы газеты «Искра» сомневались, что террорист был твердокаменным эсером, и намекали на его «эсдековские» предпочтения. Эта дискуссия свидетельствует о широкой (хотя и кратковременной) популярности Балмашева. Все-таки и в 1902 году революционная Россия еще ценила террористов… Да по Саратовской губернии тем летом прокатилась волна крестьянских волнений с поджогами помещичьих усадеб. Губернатор – Александр Энгельгардт – личностью незаурядная, но назначение в Саратов получил в 56 лет, после длительной службы на севере, в Архангельске. К тому времени он, страдая от серьезной болезни, больше времени проводил на больничной койке, чем в поездках по губернии и на деловых совещаниях. Да и по духу он был больше ученым, нежели администратором, а губернии, по мнению министра внутренних дел Вячеслава Плеве и императора Николая II, требовалась твердая рука. Они нашли ее в самом молодом российском губернаторе, который меньше года назад получил назначение в Гродно, – в Петре Столыпине. Именно он сменил Энгельгардта в 1903 году, получив строгий наказ монарха: «Даю вам губернию поправить». Быть может, в ту минуту царь вспоминал и о балмашевском деле.

…В жизни почти каждого видного социал-демократа с солидным стажем имелся опыт приятельства с террористом. И, как правило, с ним были связаны сильные впечатления, которые позже переплавились в «железный характер». Он поможет большевикам – и Рыкову не в последнюю очередь – в политической борьбе после 1917 года.

9. Кружок Ракитникова

В революцию шли весело. Традиция принципиального, революционного противостояния властям к тому времени насчитывала уже полвека – если считать с Александра Герцена. И век – если, в соответствии с каноном, который определил Ленин, вести отсчет с другого Александра – Радищева.

Рыков начал взахлеб читать нелегальную литературу очень рано – в седьмом классе гимназии. Уже до этого он увлекался книгами о Французской революции. Да и с Марксом познакомился тогда же – причем, по всей видимости, начал с первого тома «Капитала». Эти книги захватывали, в них он видел потаенную, крамольную правду. То, чему учили Рыкова в гимназии по гуманитарной части, представлялось ему сборником сказок, не более. Да еще и сочинялись эти сказки, как считал Рыков и его единомышленники, с единственной целью – подчинить общество ложной идее служения самодержавному государству. От язвительности он переходил к прямому протесту – правда, подпольному, не публичному. В свободные от учебы часы (а много времени на гимназические дисциплины он не тратил) Рыков с головой уходил в нелегальную литературу. Именно там – в первую очередь у Маркса – он находил новые для себя горизонты. Увлекался такими книгами столь же безоглядно, как другие его ровесники разных поколений уходили в приключенческий мир Жюля Верна, Майн Рида, Фенимора Купера, а чуть позже – «серийных выпусков», посвященных Нату Пинкертону, Нику Картеру и Шерлоку Холмсу.