Полная версия

Организационно-правовой механизм обеспечения устойчивого водопользования в Российской Федерации

Водному фонду нашей страны наносит существенный вред диффузное загрязнение. По мнению ряда специалистов, действующая в России система правовой охраны вод не рассчитана на нейтрализацию диффузного загрязнения различных водных объектов. Этот вид загрязнения визуально не всегда заметен, для него присущи неточечные (рассеянные, рассредоточенные) источники загрязнения. Диффузное загрязнение происходит при стоке с различных территорий водосбора по причине безответственного применения минеральных удобрений и ядохимикатов, хаотичной рекреации.

В то же время в странах БРИКС с их большим населением и масштабным сельским хозяйством диффузное загрязнение водных объектов также вызывает опасения, что вызывает к жизни предписания законодательства (в том числе КНР) по противодействию ему[19].

Диффузное загрязнение не раскрывается в ВК РФ, законодатель не формирует особые правовые средства противодействия этому опасному явлению. В ведомственных актах официально признается, что в нашей стране имеют место площадные диффузные источники загрязнения, «управление которыми на современном этапе технически неосуществимо или малоэффективно»[20]. Объединения российских водопользователей наряду с органами власти также признают неуправляемость источников диффузного загрязнения, отсутствие наблюдений и оценки такого загрязнения[21]. В связи с этим возникают сомнения в объективности данных государственного мониторинга о состоянии многих водных объектов. В связи с этим объединения водопользователей предлагают включить наблюдение за диффузным загрязнением водных объектов в программу государственного мониторинга водных объектов. Данный мониторинг может происходить с участием водопользователей и их объединений, на которых, как представляется, целесообразно опираться и государственным органам.

Как представляется, задачи предупреждения, выявления, нейтрализации последствий диффузного загрязнения вод России во многом могут решаться на уровне управления бассейнами и подбассейнами, исходя из рельефа и степени хозяйственной освоенности местности.

Таким образом, сложившаяся в настоящее время правовая охрана водных ресурсов пока еще не полностью их защищает от негативного воздействия хозяйственной деятельности и поэтому нуждается в усовершенствовании (в том числе в части противодействия распространенному в настоящее время диффузному загрязнению вод).

Следует иметь в виду, что подземные водные объекты мало похожи на поверхностные водотоки и водоемы. Под землей водная масса содержится в самом пласте породы, а не образует водную толщу, как в реках и озерах. Исключение составляют лишь карстовые образования, где имеет место обширная водная толща.

В настоящее время действует постановление Правительства РФ от 11 февраля 2016 г. № 94 «Об утверждении Правил охраны подземных водных объектов». Правоприменителю следует также руководствоваться приказом Минприроды России от 27 декабря 2016 г. № 679 «Об утверждении Классификации водоносных горизонтов (первый, второй и иные водоносные горизонты)». Приказ классифицирует водоносные горизонты на имеющие гидравлическую связь с поверхностными водными объектами или же не имеющие таковой. По возможности использования водоносных горизонтов они классифицируются на используемые в качестве источников централизованного водоснабжения либо не используемые как таковые.

Следует отметить, что в России запасы подземных вод не используются в необходимой для общества степени, а вот негативное воздействие они уже испытывают. Следовательно, необходимо хорошо продуманное использование подземных водных ресурсов на основе экологически дружественных технологий[22].

Поскольку в силу норм ст. 28 ВК РФ подземные воды наряду с речными бассейнами входят в состав бассейновых округов, то имеется возможность для того, чтобы бассейновые органы в случае повышения их статуса управляли бы процессами использования и охраны подземных вод.

В обеспечении экономного использования и, наконец, охраны водного фонда выявлена еще одна трудность. Она заключается в низкой эффективности документов стратегического планирования, включая Водную стратегию России[23]. Как указывается в Отчетах Счетной палаты России, низкая эффективность данного документа проявила себя, в том числе в части мер защиты и восстановления водных объектов.

Данные обстоятельства не означают, что в области водного хозяйства вообще не требуются документы стратегического планирования, не нужно «государственное стратегирование». Значение «государственного стратегирования», напротив, только возрастает, что продиктовано, в том числе ростом угроз для безопасности России.

В силу дефицита пресных вод, роста общественных потребностей в водных ресурсах в законодательстве ЮАР предусматривается так называемая Стратегия управления водосбором. Помимо всего прочего обозначенный документ закрепляет цели, задачи, планы органа по управлению водосбором (например, речным бассейном), а также возможность участия общества в управлении водными ресурсами (ст. 9 Закона ЮАР от 26.08.1998 «О национальных водах»).

На основе анализа некоторых аспектов правового регулирования в области водных отношений в России и ряде зарубежных стран можно прийти к следующим выводам.

1. Закрепленный в водном законодательстве приоритет охраны водных объектов перед их использованием должен получить дальнейшее развитие в теории и практике. Уровень правовой охраны водных объектов должен зависеть от реального и прогнозируемого уровня экологических угроз для водного фонда России. В свою очередь, являются необоснованными как чрезмерное завышение, так и чрезмерное занижение уровня правовой охраны водного фонда нашей страны, если таковой не соотносится с уровнем экологических угроз.

2. Эффективную защиту водных богатств нашей страны обеспечивает бассейновый подход, так как он построен на природных особенностях бассейна или подбассейна. В рамках бассейнового подхода в перспективе будет повышаться статус бассейновых советов, за которыми следовало бы закрепить полномочия по принятию управленческих решений в рамках бассейновых округов. При этом в будущем решения бассейновых советов должны распространяться и на подземные воды в рамках соответствующих бассейновых округов.

3. Водная рента должна, в той или иной мере, служить источником финансирования перестройки водного хозяйства на основе водосберегающих технологий, что обеспечит высокий уровень охраны водного фонда. Водная рента – гарантия водной безопасности России.

Правовые и организационные проблемы идентификации (определения типа и гидрографических характеристик) водных объектов (Жерелина И. В.)

Обеспечение устойчивого водопользования невозможно без единой государственной системы идентификации и учета водных объектов на основе достоверных данных. Систематизированные документированные сведения о водных объектах содержатся в государственном водном реестре (далее – ГВР), а именно в форме 1.9-гвр «Водные объекты. Изученность», включающей информацию о типе и гидрографических характеристиках водотоков и водоемов[24]. Эти данные необходимы при приобретении права пользования поверхностными водными объектами или их частями, предоставлении статистической отчетности об использовании водных объектов или их частей по форме № 2-тп (водхоз), установлении местоположения береговой линии (границы водного объекта) (далее – БЛ), границ водоохранных зон (далее – ВОЗ) и границ прибрежных защитных полос (далее – ПЗП) и др. Определение типа и гидрографических характеристик водных объектов нередко является предметом споров и судебных разбирательств между землепользователями, землевладельцами и собственниками земельных участков, примыкающих к водным объектам.

Однако ГВР содержит сведения не обо всех водных объектах России. По состоянию на 2018 г. в него включена информация о 142,3 тыс. рек и 20,7 тыс. озер, что составляет, соответственно, 5,7 % и 0,8 % от общего количества рек и озер, расположенных на территории России[25]. Сведения о неизученных водных объектах для внесения в ГВР представляются в Росводресурсы Росгидрометом по мере обследования таких водных объектов[26]. Наряду с подведомственными организациями Росгидромета, обследование неизученных водных объектов вправе проводить организации, имеющие лицензию на деятельность в области гидрометеорологии и в смежных с ней областях и включенные в Главный реестр соответствующих лицензий[27]. В случае, если сведения о водном объекте в ГВР отсутствуют и не проводится работа по их внесению, вопрос о типе и гидрографических характеристиках водных объектов решается в судебном порядке, как правило, с привлечением судебных экспертов.

На первый взгляд может показаться, что определение типа водного объекта и его гидрографических характеристик не вызывает проблем, однако на практике эти вопросы не всегда решаются однозначно.

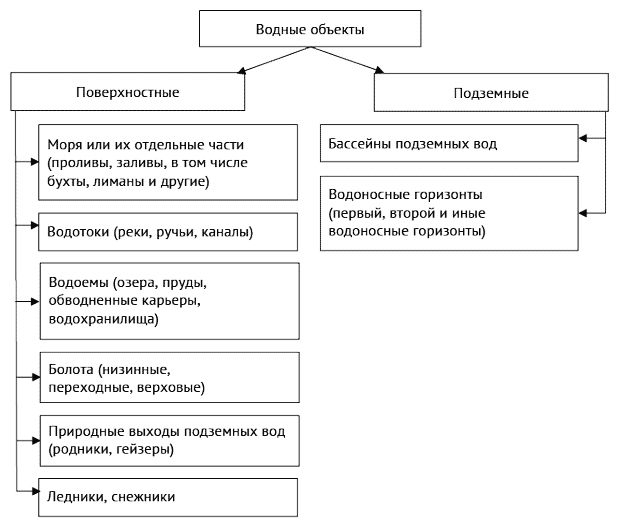

Согласно ст. 5 Водного кодекса РФ водное законодательство распространяется как на поверхностные, так и подземные водные объекты (рис. 1).

В связи с тем, что основными объектами водопользования являются водотоки и водоемы, именно с определением их наименования и типа, а также гидрографических характеристик связано большое число юридических проблем.

Рис. 1. Классификация водных объектов

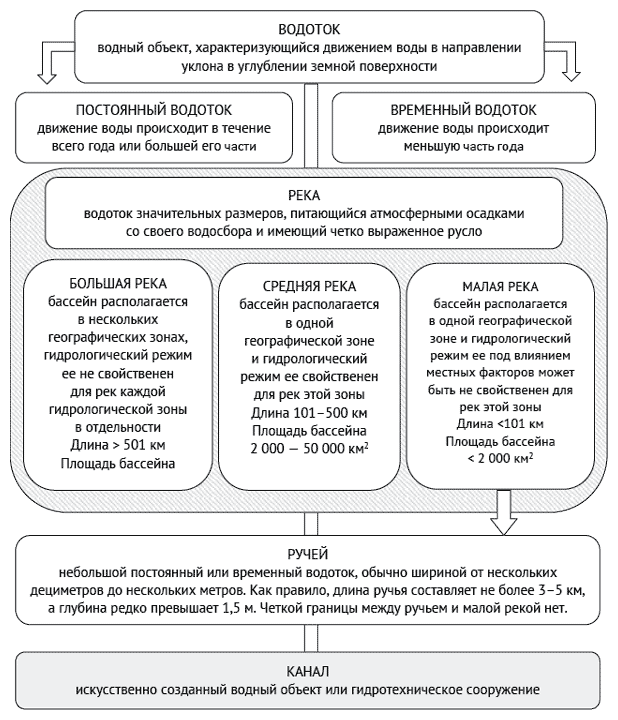

Водотоки. Водотокам, согласно п. 15 ГОСТ 19179-73[28], являются любые водные объекты, характеризующиеся движением воды в направлении уклона в углублении земной поверхности. При этом законодатель не делает различия между постоянными и временными водотоками, следовательно, последние также подлежат внесению в ГВР (рис. 2).

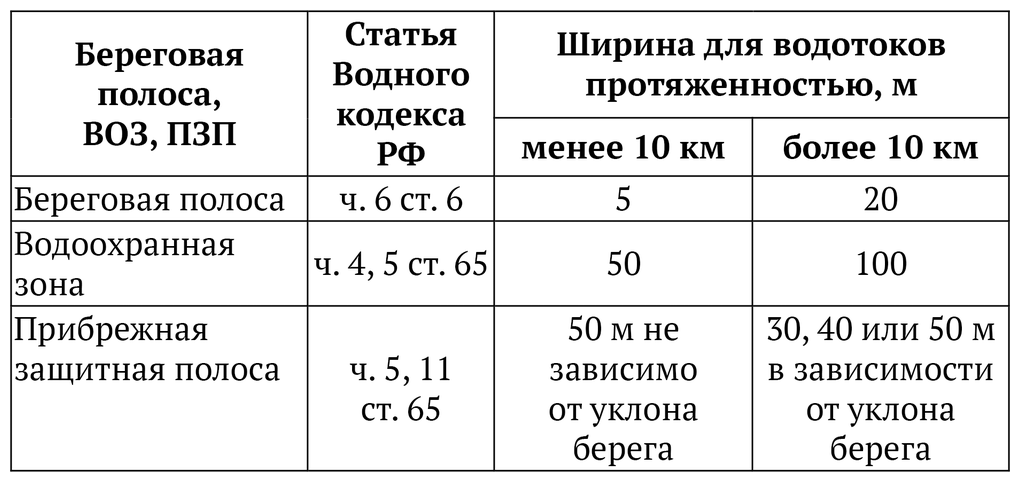

Результаты подсчета количества рек и их длины показали, что большинство рек (как по их количеству, так и по длине) представлено самыми малыми реками (98,8 % и 75,9 % соответственно), поэтому не удивительно, что на практике проблемы чаще всего возникают при использовании и охране рек этой группы (табл. 1). Особенно важным является корректное определение длины водотоков протяженностью около 10 км. Это обусловлено тем, что в Водном кодексе РФ именно эта величина является определяющей при назначении ширины береговой полосы, ВОЗ и ПЗП для группы самых малых водотоков (табл. 2).

Рис. 2. Типы водотоков (по: ГОСТ 19179-73, ГОСТ Р 70214-22[29])

Таблица 1

Общее число и протяженность водотоков на территории Европейской и Азиатской частей бывшего Советского Союза[30]

Таблица 2

Ширина береговой полосы, ВОЗ и ПЗП самых малых водотоков

Гидрографическая длина водотока представляет собой наибольшую протяженность его русла, измеряемую от истока до устья. Таким образом, принципиальное значение имеет достоверное определение истока, устья и расчет длины водотока. Правила их определения изложены в рекомендациях Р 52.08.874-2018[31], к сожалению, утративших силу с 1 января 2024 г., взамен другой документ пока не принят. Несмотря на то, что документ утратил силу, приведенные в нем правила, методы и методики не утратили свою актуальность и позволяют однозначно определить протяженность водотока.

Наряду с естественными водотоками, реками и ручьями, к водным объектам отнесены искусственные водотоки – каналы (рис. 1, 2).

Согласно ч. 2 ст. 5 Водного кодекса РФ, каналы отнесены к поверхностным водным объектам – водотокам, что соответствует классическому представлению о природе этого объекта, а именно, каналы – искусственно созданные водные артерии, характеризующиеся руслом правильной, обычно трапецеидальной формы. По назначению они делятся на энергетические или гидросиловые, ирригационные или оросительные, осушительные или дренажные, водоподводные (обводнительные), лесосплавные, судоходные, рыбоводные[32].

В тоже время, согласно ст. 3 Федерального закона от 21.07.1997 № 117-ФЗ, каналы отнесены к гидротехническим сооружениям (далее – ГТС)[33]. ГОСТ Р 70214-2022 дает определение канала как водовода незамкнутого поперечного сечения в виде искусственного русла в грунтовой выемке и (или) насыпи. СП 58.13330.2019[34] к постоянным ГТС отнесены деривационные и судоходные каналы, каналы водохозяйственных и мелиоративных систем, а также комплексного назначения. Постановлением Правительства РФ от 05.10.2020 № 1607[35] в качестве ГТС выделены только судоходные каналы и каналы комплексного водохозяйственного назначения. Таким образом, в действующем законодательстве отсутствуют четкие критерии отнесения каналов к водным объектом или ГТС, в том числе по их назначению, что создает юридические коллизии.

Признаками канала как водного объекта, исходя из определений, являются:

– искусственно созданное русло правильной, обычно трапецеидальной формы;

– движение воды в направлении уклона в углублении земли.

Обобщив эти признаки, канал как водный объект можно определить следующим образом: это искусственно созданное в земляной выемке русло, обычно правильной трапецеидальной формы в поперечном сечении, в котором вода свободно движется в направлении уклона.

Вид канала может иметь река или ее участок после проведения работ по расчистке, углублению русла или выправлению рек. В этом случае речь идет о канализованной реке или ее участке. Следовательно, канал как водный объект может быть создан как вне водного объекта, так и устроен непосредственно в русле реки (А. И. Чеботарев, 1964).

Канал как ГТС можно определить исходя из понятия гидротехнические сооружение – сооружение, предназначенное для использования водных ресурсов и предотвращения негативного воздействия вод (ст. 3 Федерального закона от 21.07.1997 № 117-ФЗ). Сооружение, согласно ст. 130 Гражданского кодекса РФ[36] и ст. 1 Градостроительного кодекса РФ[37], является объектом капитального строительства, недвижимости, прочно связанным с землей, перемещение которого без несоразмерного ущерба его назначению невозможно.

В Техническом регламенте о безопасности зданий и сооружений[38] приведено следующее определение сооружения – результат строительства, представляющий собой объемную, плоскостную или линейную строительную систему, имеющую наземную, надземную и (или) подземную части, состоящую из несущих, а в отдельных случаях и ограждающих строительных конструкций и предназначенную для выполнения производственных процессов различного вида, хранения продукции, временного пребывания людей, перемещения людей и грузов.

Следовательно, основным отличием канала – водного объекта от канала – гидротехнического сооружения является наличие признаков капитального сооружения. В частности, канал как капитальное сооружение должен быть прочно связан с землей, включать строительные конструкции в виде облицовки или одежду из каменных материалов (отсыпка щебнем или камнем, каменная наброска, габионные конструкции и т. п.), бетонной или железобетонной одежды, экранов из полимерных материалов и т. п. Этим признакам, прежде всего, соответствуют каналы – водопроводящие сооружения (водоводы незамкнутого поперечного сечения) в составе гидроузлов.

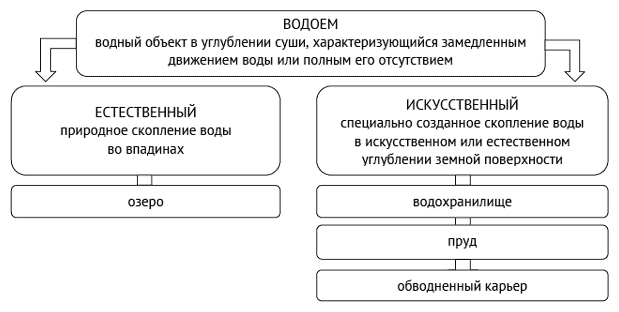

Водоемы. К водоемам ст. 5 Водного кодекса РФ и ГОСТ Р 59054-2020[39] отнесены озера, пруды, обводненные карьеры и водохранилища. Водоем, согласно ГОСТ 19179-73, является водный объект в углублении суши, характеризующийся замедленным движением воды или полным его отсутствием. Различают естественные водоемы, представляющие собой природное скопление воды во впадинах, и искусственные водоемы – специально созданные скопления воды в искусственных или естественных углублениях земной поверхности. Таким образом, к естественным водоемам относятся только озера, а искусственным – водохранилища, пруды и обводненные карьеры (рис. 3). Руководствуясь этим определением, следует отметить, что «искусственно созданных озер» в соответствии с принятым в России государственным стандартом не существует.

Озера, естественные водоемы, по структуре водного баланса и типу водообмена делятся на бессточные, сточные и проточные.

Бессточные озера не имеют поверхностного стока, вода расходуется преимущественно на испарение. Чаще всего такие озера минерализованные. Они распространены в бессточных областях степных и полупустынных зон, а также в области сплошного распространения мерзлых пород.

Сточные озера имеют поверхностный сток, преимущественно в виде реки. Это пресные или слабоминерализованные водоемы.

Проточные озера – разновидность сточных озер, в которые впадает и вытекает река или реки. Эти озера характеризуются более интенсивным водообменом – объем воды, вытекающий из озера, примерно равен объему воды, в него поступающему.

Рис. 3. Типы водоемов (по: ГОСТ 1917-73)

Водохранилища и пруды. Водохранилище – это искусственный водоем, образованный на водотоке с целью хранения воды и регулирования стока. Пруд отличается от водохранилища размером, по сути, это мелководное водохранилище площадью не более 1 км2 (ГОСТ 19179-73). Пруды создаются не только на постоянных, но и на временных водотоках, а также в суходолах, заполняемых водой только в период снеготаяния и дождевых паводков.

Водохранилище и пруд могут быть созданы не только на водотоке, но и на базе озера в целях подъема его уровня за счет строительства плотины или дамбы. В качестве примера можно привести водохранилища на озерах Белое и Большой Косоголь в Красноярском крае, на озерах Таванд и Толванд в Мурманской области[40].

Кроме того, пруд может быть создан и вне водотока или водоема, например, пруд-копань – небольшой искусственный водоем в специально выкопанном углублении на поверхности земли, предназначенный для накопления и хранения воды для различных хозяйственных целей (ГОСТ 19179-73).

Таким образом, водохранилища и пруды, созданные на водотоках или сточных озерах, являются проточными водными объектами, а пруды, созданные на базе бессточных озер, в суходолах и пруды-копани – бессточными водными объектами.

Обводненный карьер – это заполненная водой горная выработка (карьер), образованная при добыче полезных ископаемых открытым способом. Обводненный карьер от пруда-копани отличается, прежде всего, целью создания. Если пруд-копань создан специально для накопления и хранения воды, то обводненный карьер образован в результате добычи полезных ископаемых, и только после отработки месторождения заполен напорными водами, поверхностным стоком или атмосферными осадками, при этом заполнение водой карьера часто не имеет целевого назначения. Все остальные отличительные признаки (площадь, глубина, степень обводненности и др.) являются вторичными. Обводненные карьеры, как правило, являются бессточными водоемами.

При очевидности характеристики водоемов, исходя из определения, на практике нередко возникают проблемы при их идентификации, например, проточное озеро или пруд, пруд-копань или обводненный карьер.

Проточное озеро или пруд – с этой дилеммой приходится часто сталкиваться застройщикам при проектировании новых кварталов на берегу малых городских рек, т. к. естественные озера часто бывают в подпоре от дорог и, на первый взгляд, сложно определить характер водоема. Она может быть решена только на основе изучения ретроспективных картографических материалов и космических снимков.

Озеро является естественным водным объектом, поэтому даже на самых ранних по дате картах, отображающих состояние местности до хозяйственного освоения, оно должно присутствовать на водотоке, при этом не имеют значение его размеры, а также поименовано оно или нет. В отличие от озера, пруд образован на водотоке подпорным ГТС, поэтому по картам и космическим снимкам можно определить примерную дату его создания.

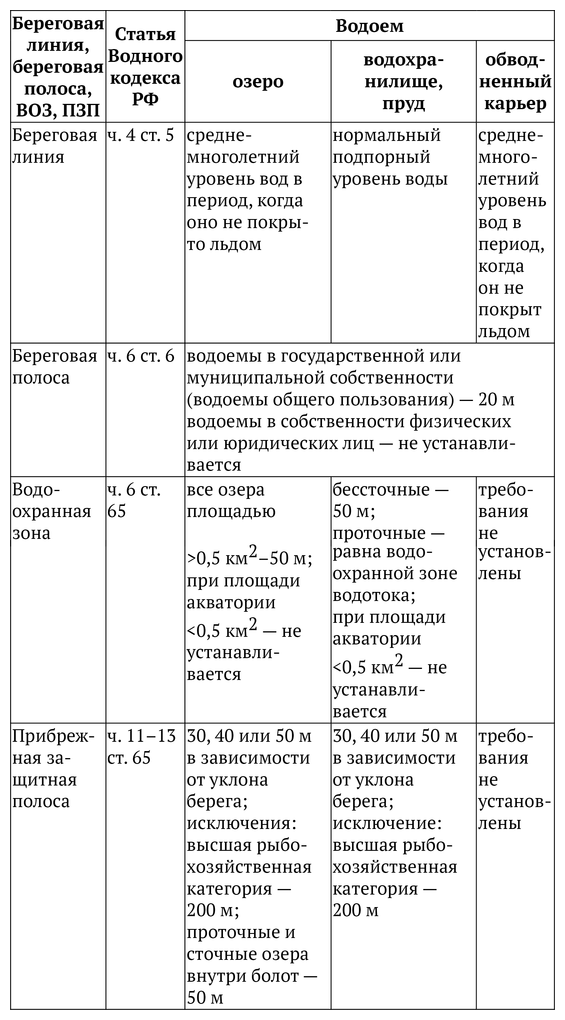

Достоверное определение типа водоема имеет принципиальное значение для застройщиков, т. к. береговая линия проточного озера определяется, как и для реки, по среднемноголетнему уровню вод в период, когда они не покрыты льдом, а для пруда – по нормальному подпорному уровню. Второе отличие заключается в том, что ВОЗ пруда равна ВОЗ водотока, на котором он создан, в то время как для проточного озера площадью более 0,5 км2 она будет составлять 50 м не зависимо от ширины ВОЗ водотока. При площади акватории менее 0,5 км2 ни для пруда, ни для озера ВОЗ не устанавливается (табл. 3).

Проточное озеро и пруд, созданные на водотоке, в силу ст. 10.2 Земельного кодекса РФ не могут находиться в собственности физических или юридических лиц, следовательно, они являются водным объектам общего пользования. В этой связи даже при отсутствии ВОЗ, береговая полоса у этих водоемов будет составлять 20 м. Эта ширина береговой полосы сохранится и в случае, если они расположены на реке протяженностью менее 10 км с шириной береговой полосы 5 м, т. к. в ст. 5 Водного кодекса РФ не оговорены особые случаи для прудов, созданных на водотоке, и для проточных озер (табл. 3).

Пруд-копань или обводненный карьер – этот вопрос также имеет принципиальное значение, так как в отличие от пруда-копани, ВОЗ и ПЗП для обводненного карьера не устанавливаются (табл. 3). Установление типа этих водных объектов возможно на основе проектной документации и иных сохранившихся документированных источников. Менее достоверным источником информации являются ретроспективные космические снимки, по которым можно проследить, велась ли на этом участке добыча полезных ископаемых или водоем был создан специально для накопления и хранения воды.

В том случае, если пруд-копань и обводненный карьер полностью находятся в границах земельного участка, принадлежащего на праве собственности физическому или юридическому лицу, тип водного объекта не имеет большого значения.

Изменение типа водного объекта. Основным отличием водохранилища или пруда от озера, как было показано выше, является их искусственное происхождение. ГТС таких объектов декларируются с обоснованием их безопасности с учетом класса сооружения, вносятся в Российский регистр гидротехнических сооружений. Эти сооружения и объекты, как правило, подведомствены Ростехнадзору, к их использованию и эксплуатации предъявляются требования в соответствии с законодательством о безопасности гидротехнических сооружений и промышленной безопасности.

Таблица 3

Назначение береговой линии (границы водного объекта), береговой полосы, ВОЗ и ПЗП водоемов

Наряду с этим в ГВР такие водные объекты остаются озерами (естественными водоемами) с наличием водоподпорных сооружений. Это обстоятельство является основанием для Росприроднадзора и природоохранной прокуратуры предъявлять требования к использованию этих объектов (как правило, включенных в технологический цикл согласно проектной документации) в соответствии с требованиями, предъявляемыми к использованию и охране естественных водных объектов. Как следствие, предприятия вынуждены платить за прямоточное использование воды, фактически находящейся в оборотном цикле, выплачивать многомилионные штрафы или вести затяжные судебные процессы.

Например, в 1939 г., в части технического водоснабжения ТЭЦ Норильского комбината (Красноярский край) утверждена оборотная система с охлаждением циркуляционной воды на озере Долгое. В 1941 г. выполнена подготовка водоема для использования в оборотном водоснабжении: построены глухая водоподъемная плотина в истоке р. Долгая, брызгальная установка, циркуляционные водоводы, береговые насосные станции, увеличена емкость котловины и т. п. В настоящее время водоем является изолированным с восполнением дефицита воды за счет закачки природных вод из р. Норилка по двум технологическим трубопроводам. При емкости водоема 9,2 млн м3, объем оборотной воды составляет 145,0 млн м3, а ежегодная закачка воды из р. Норилка для восполнения технологических потерь оборотного цикла водоснабжения – 2,97 млн м3.

Тем не менее, пруд-охладитель, созданный на базе озера Долгое, в ГВР был включен как озеро Долгое (код 17020000111116100011543) с параметрами, характеризующими его состояние до 1944 г., даты ввода в эксплуатацию глухой насыпной плотины в устье р. Долгая. Только в 2020 г. тип и параметры этого водного объекта были изменены на основании работы, выполненной ООО «Центр инженерных технологий». Следует отметить, что в условиях отсутствия законодательно установленной процедуры, процесс внесения изменений в сведения ГВР затянулся на один год.

Второй пример. В 1954 г., при подготовке Кучукского месторождения минеральных солей (Алтайский край) к промышленной эксплуатации, на базе сухого сульфатного озера Селитренное создан садочный бассейн с питательным каналом для закачки рапы и последующего сброса из него маточных рассолов обратно в оз. Кучукское. Выполнена вертикальная планировка дна сухого водоема и проложена дренажная сеть для осушения оседающего после закачки мирабилита, по периметру котловины устроены нагорная канава и дамба обвалования, отсекающие поверхностный и грунтовый сток. В настоящее время цикл добычи мирабилита включает 24 месяца, из которых 7 месяцев котловина садочного бассейна покрыта водой (период садки мирабилита), а 17 месяцев находится в сухом состоянии (период добычи мирабилита).