Полная версия

Михаил Суслов. У руля идеологии

В настоящее время приём студентов в Коммунистический университет открыт, но на мою просьбу определить в университет ЦК КСМ ответил мне отказом, мотивируя тем, что приём производится исключительно по развёрсткам Губкомов. И вот я, ища света, как узник, вырвавшийся на волю, собирая последние средства, оставшиеся неизрасходованными от полученного жалованья, приехал в Саратов.

Приехал лишь для того, чтобы через свой Губком попасть туда, куда с распростёртыми руками стремился и стремлюсь.

И теперь в заключение ещё раз прошу Губком КСМ пойти навстречу моим желаниям и командировать меня в вышеуказанный университет.

Уверен, что Губком найдёт возможным это сделать и все мои мечты быть знающим в области политической для того, чтобы разделить эти знания с незнающими(ся) – осуществятся.

Член Коммун<истического> Союза молодёжи Михаил Суслов.

Товарищи! Если Губком не знает правдивости моих слов, то я просил бы по всем вопросам справиться в Хвалынском уездкоме КСМ, каковой как моё поведение, так и работу в союзе достаточно знает.

В Союзе молодёжи состою с 8 февраля 1920 года, какого числа сам лично совместно с Волвоенкомом организовал в с. Шаховском комсомол»[21].

Как ни странно, спустя полвека Суслов в переписке с юными волгоградскими краеведами утверждал, что в 1920 году он в Саратовский губком комсомола не обращался. И в Саратов в 1920 году не возвращался. Но подростки располагали копией письма. Суслов заявил, что это фальшивка, хотя в ней содержатся «некоторые моменты, отвечающие действительности»[22].

А что не отвечало? Читаем: «4. Но в конце августа 1920 г. я был призван на допризывную военную подготовку в лагеря и одновременно в августе же был принят слушателем на Пречистенские рабочие курсы (Москва, Нижне-Лесной пер.).

5. С 1 сентября учился на курсах, ежедневно после 6 ч<асов> вечера направлялся пешком из лагеря, расположенного на окраине Москвы – Ходынке (7–8 км от курсов)»[23].

1‐й Саратовский губернский съезд коммунистических союзов молодёжи. 9 сентября 1919 г. [РГАНИ]

Как мы видим, Михаил Суслов сам внёс некоторую путаницу в начальные страницы московской части своей биографии. Возможно, когда он в 1971 году отвечал волгоградским подросткам, то что-то за давностью лет всё-таки запамятовал.

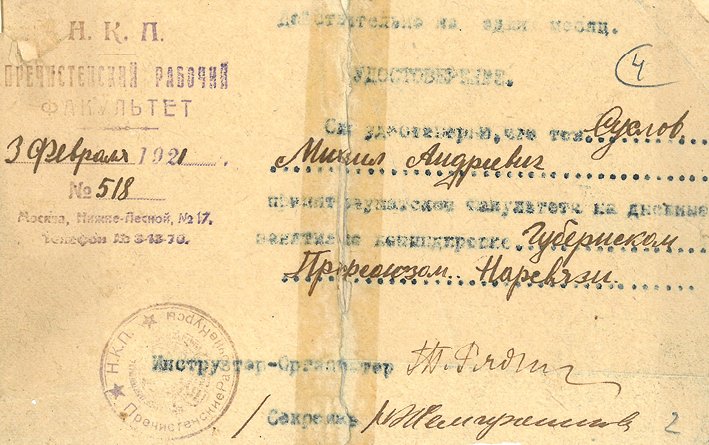

Судя по архивам, к занятиям на рабфаке Суслов приступил не в сентябре 1920-го, а в начале 1921 года. Входной билет для посещения вечерних занятий, с 18.30 до 21.30, он получил 23 января. Однако уже через неделю «тов. Суслов Михаил Андреевич принят слушателем факультета на дневные занятия по командировке губернским профсоюзом Наркомсвязи»[24]

Отучившись на рабфаке месяц, Суслов перевёлся из кандидатов в члены партии. Ячейка составляла 118 человек. Список открывала Полина Жемчужина, которую уже тогда многие знали как жену секретаря ЦК РКП(б) Вячеслава Молотова. А Суслов значился под номером 87.

В списках фигурировали также Александр Гришунин, Феодор Ковалёв, Михаил Котылёв, Анна Крылова, Пётр Шемякин, Александр Булыга-Фадеев и несколько других рабфаковцев, которые потом в той или иной мере повлияли на дальнейшую судьбу Суслова (телефоны некоторых из этих рабфаковцев Суслов хранил в своих записных книжках до самой смерти).

Документ о зачислении М. Суслова на Пречистенский рабфак. [РГАНИ]

Летом 1921 года Суслов отправился на свою первую практику в Хвалынск, где его под свою опеку взяли братья Виноградовы. Старший, Николай, погиб в 1930 году при ликвидации бандитского восстания на Кавказе; младший, Сергей, несколько лет вплоть до отъезда на учёбу в Питер избирался секретарём Хвалынского окружкома, а потом совмещал разведку с дипломатической работой.

Первая рабфаковская практика Суслова свелась в основном к проведению пропагандистских мероприятий. Хвалынский уездком комсомола отправил его на месяц в Шиковскую волость – «для проведения там кампании летней работы» с наделением «права участия с решающим голосом на заседаниях волкомсомола».

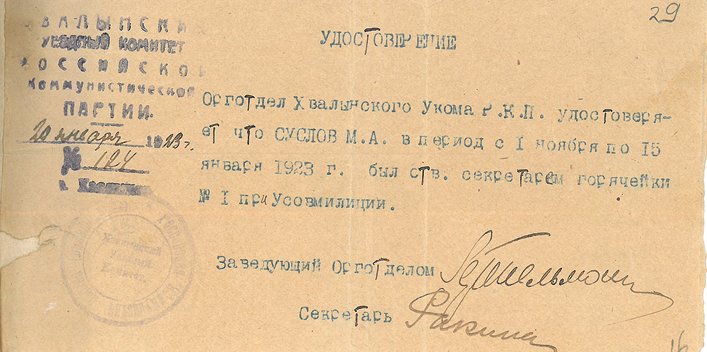

Во второй раз Суслов попал в Хвалынск на практику уже поздней осенью 1922 года. Он с 1 ноября по 15 января 1923 года исполнял обязанности секретаря комсомольской ячейки № 1 при уездном отделении милиции. Одновременно занимался поручениями уездных комитетов партии и профсоюза, в том числе «нравственным воспитанием» комсомольцев, где дела обстояли весьма скверно[25].

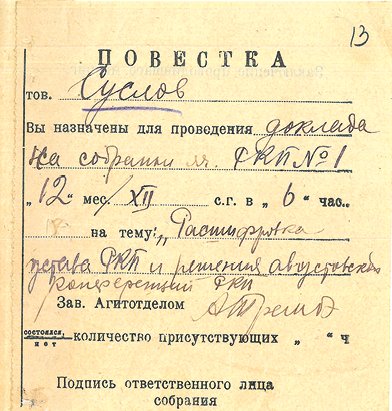

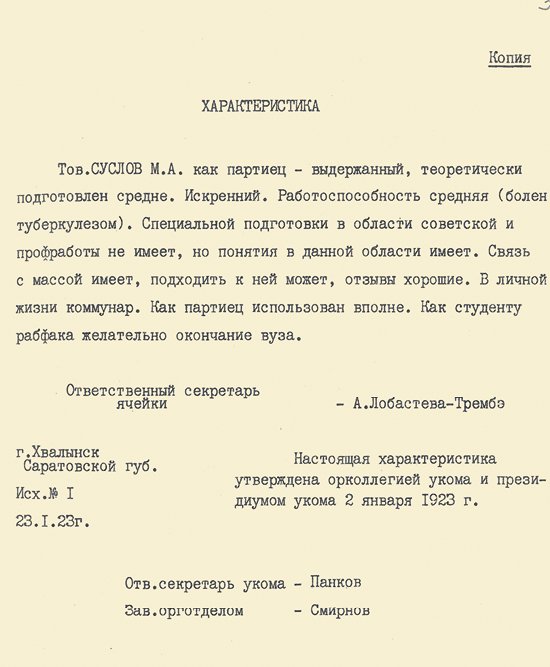

Позже Суслову было поручено прочитать доклады о Московской конференции по разоружению сразу в трёх организациях Хвалынска: на маслозаводе «Красный богатырь», в здании коммунхоза и в здании уездного земельного управления. В укоме партии решили, что справился неплохо. «Тов. СУСЛОВ М.А. как партиец – выдержанный, теоретически подготовлен средне, – подчеркнула в своём отзыве заведующая агитотделом Хвалынского укома партии А. Лобастева-Трембэ. – Искренний. Работоспособность средняя (болен туберкулёзом). Специальной подготовки в области советской и профработы не имеет, но понятия в данной области имеет. Связь с массой имеет, подходить к ней может, отзывы хорошие. В личной жизни коммунар. Как партиец использован вполне. Как студенту рабфака желательно окончание вуза»[26].

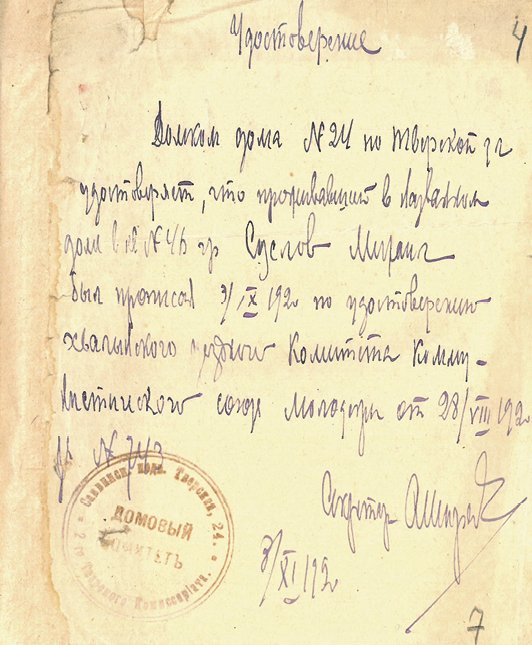

Документ о первом московском жилье М. Суслова. 1920 г. [РГАНИ]

Уездные начальники упустили в своих отзывах другое немаловажное обстоятельство: Суслов уже тогда большое значение придавал печатному слову и какое-то время не вылезал из редакции хвалынской уездной газеты «Волжанин». Там в январе 1923 года были опубликованы два его материала: один об итогах 3‐го конгресса Коммунистического интернационала молодёжи, а второй – о Карле Либкнехте и Розе Люксембург.

Назначения на роль докладчика в Хвалынске. 1922 г. [РГАНИ]

Документ о должности М.А. Суслова в Хвалынске в 1922–1923 гг. [РГАНИ]

На этом просветительская работа Суслова в Хвалынске не закончилась. Вскоре ему поручили сделать доклады о вопросах разоружения – в Хвалынском спортивном клубе и об итогах Лозаннской конференции – на общем собрании Райземлеса. Создается впечатление, что он научился доходчиво разъяснить жившему в провинции народу политику партии.

Характеристика М. Суслова. 1923 г. [РГАНИ]

По возвращении в Москву Суслов возглавил на рабфаке комиссию по шефству над Ошейкинской волостью Волоколамского уезда Московской губернии. Спустя всего три дня он объявил неделю помощи Ошейкинской волости и организовал сбор денег, книг и письменных принадлежностей для подшефных сёл. А 1 мая лично все подарки отвёз подмосковным крестьянам.

В это время не всё просто было на самом рабфаке. Преподаватели и слушатели раскололись по идейным мотивам на несколько групп. Одну из них возглавил крупный правовед Дмитрий Генкин, который одно время тесно сотрудничал с меньшевиками. Часть слушателей под влиянием эмиссаров из горкома и райкома партии объявили своему наставнику войну, к который присоединился и Суслов: «Вёл активную борьбу с троцкистами во время дискуссии 1923 г. и с меньшевистским руководством Рабфака (Д.М. Генкин и др.)»[27].

Чем же Генкин не угодил Суслову? Ведь он безоговорочно принял Октябрьский переворот, стоял у истоков создания первого в Советской России рабфака. К слову, многие бывшие коллеги Генкина по Московскому коммерческому институту не верили в то, что рабфаки обладали возможностью подготовить заводскую молодёжь к серьёзной учёбе в университетах, а Генкин считал, что ребята от станка за несколько лет вполне могли стать конкурентоспособными студентами, наравне с теми, кто до этого обучался в классических гимназиях. К слову, Генкин с 1919 по 1921 год возглавлял Московский институт народного хозяйства и занимался разработкой первого Трудового кодекса. Причиной же гонений на Генкина стали его давние симпатии к меньшевизму. Из-за этого крупному учёному пришлось «эмигрировать» в систему промысловой кооперации.

Правоверные победили, и Генкина с руководства сняли. Не исключено, что именно тогда Полина Жемчужина обратила внимание на активность Суслова и начала продвигать его по разным линиям.

Здоровье, однако, не позволяло ему действовать в полную силу. Перенесённый в 1920 году тиф не прошёл бесследно. Сокурсники это знали и пытались всячески ему помочь: «Бюро ячейки РКП(б) Пречистенского рабфака убедительно просит предоставить одно место в санаторий на юге тов. Суслову. Настоящая просьба вызывается тем, что т. Суслов рабфаковец, которого во что бы то ни стало нужно поддержать. Он пошатнул своё здоровье работой в РКП и РКСМ в стенах рабфака»[28].

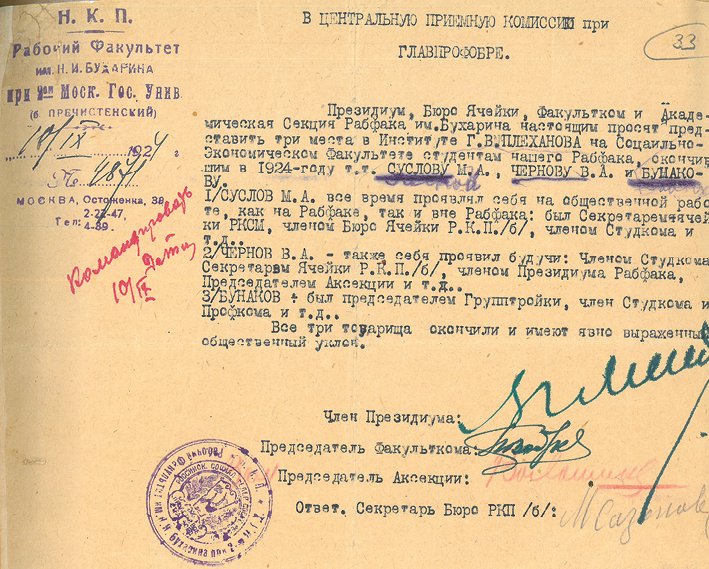

После окончания летом 1924 года рабфака Суслов намеревался продолжить учёбу уже в институте. Центральная приёмная комиссия при Главпрофобре Наркомата просвещения 10 сентября получила следующее обращение:

«Президиум, Бюро ячейки, Факультком и Академическая секция Рабфака им. Бухарина настоящим просят представить три места в институте Г.В. Плеханова на социально-экономическом факультете студентам нашего рабфака, окончившим в 1924 году т.т. Суслову М.А., Чернову В.А. и Бунакову.

1) СУСЛОВ М.А. всё время проявлял себя на общественной работе как на Рабфаке, так и вне Рабфака: был секретарём ячейки РКСМ, членом Бюро ячейки РКП(б), членом студкома и т. д.

2) ЧЕРНОВ В.А. – также себя проявил будучи: членом студкома, секретарём ячейки РКП(б), членом Президиума Рабфака, председателем Аксекции и т. д.

Пречистенский рабфак. 1921 г. [РГАНИ]

3) БУНАКОВ был председателем Групптройки, членом студкома и профкома и т. д.

Все три товарища окончили и имеют явно выраженный общественный уклон»[29].

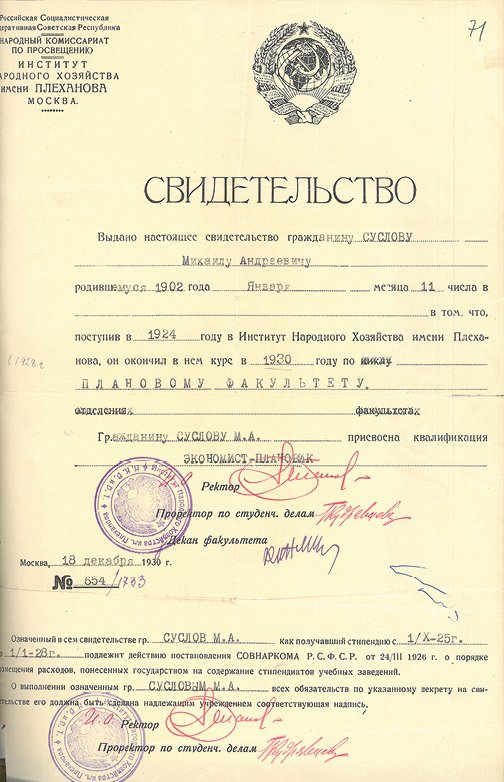

Ни в Центральной приёмной комиссии, ни в Главке возражать не стали. Так Суслов оказался студентом планового отделения экономического факультета Института народного хозяйства имени Плеханова. Это официальная версия.

Есть, однако, и другая. Владимир Карпец был убеждён в другом, в том, что Михаила Суслова уже давно вели люди, которые когда-то плотно опекали его отца – Андрея Суслова. В романе писателя «Любовь и кровь» есть такая сцена:

«– Ваш отец ведь после Февраля перестал в церкви служить? – спросил его секретарь райкома, неожиданно оказавшийся непохожим ни на прежних волооких партархангелов, ни, наоборот, на бурых бугровых рабочих. Другой какой-то. Особенно выделялись, при некоторой припухлости лица, приподнятые брови, зеленовато-серые глаза и длинные пальцы, как у пианиста. Секретарь райкома внимательно рассматривал Максима.

Рекомендации для поступления в Институт имени Г.В. Плеханова. 1924 г. [РГАНИ]

– Да, после Февраля.

– Очень хорошо, – сказал секретарь. – Если бы после Октября, мы бы вас не могли принять, потому что вашу семью считали бы тогда врагами революции. А так вроде бы он от религии отошёл добровольно и ещё при старом режиме. А потому мы вас принимаем, и не только принимаем. Хотим двигать дальше. Против не будете?

– Не знаю, – честно ответил Максим.

– Да всё вы знаете, – махнул рукой секретарь. – И мы всё знаем. Только вот биографию мы вам поменяем. Будете из Хвалынского уезда, из крестьян-бедняков. Отец ваш не скажет ничего против.

– Почему вы так думаете?

– Ну, так вот думаю, – улыбнулся секретарь»[30].

Конечно, это всего лишь роман. Но Карпец утверждал, что взял эту версию не из воздуха, а поделились с ним этой информацией сослуживцы отца, который в брежневское время руководил уголовным розыском страны.

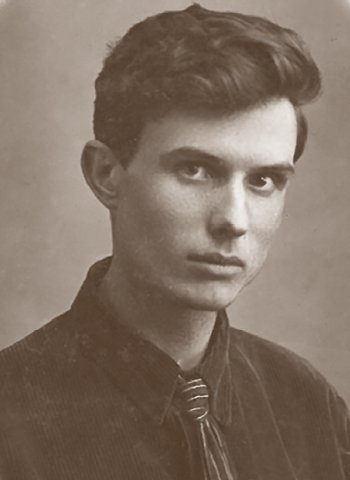

Студент-первокурсник Института народного хозяйства имени Плеханова. 1925 г. [РГАНИ]

У кого Суслов учился в институте? Историю коммунизма ему преподавал юрист Андрей Вышинский, тот самый, ставший впоследствии главным прокурором страны и закончивший свой земной путь дипломатом в Организации Объединённых Наций в Нью-Йорке. Экономику переходного периода читал Гаральд Крумин (он потом одно время редактировал «Правду»). Теорию рынка разбирал Лев Мендельсон. А азы экономической политики разъяснял Артур Кактынь, который потом редактировал газету ЦК «За пищевую индустрию». Тут же надо отметить, что в институте Суслов начал углублённо изучать немецкий язык.

По привычке Суслов учёбу в институте сразу стал совмещать с общественной деятельностью. Сохранилась выписка из протокола общего собрания слушателей школы политграмоты при комсомольской ячейке сельхозвыставки от 6 апреля 1926 года. В ней сообщалось:

«Общее собрание находит, что руководитель для руководства кружком хорошо подготовлен, посещал очень аккуратно, сумел поставить работу кружка очень хорошо и метод преподавания сумел подобрать очень хороший, подход к ребятам имел очень хороший и ребята остались им очень довольны. Знакомства с производством данной яч. не имеет в виду того, что на выставке никакого производства нет.

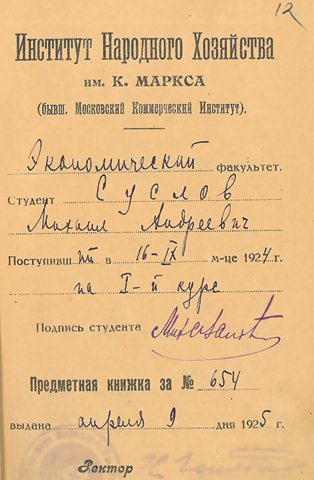

Предметная книжка студента Суслова. [РГАНИ]

Занятия начались с 26/Х.25 и окончились 6/V.26 г. ввиду того, что т. Суслов выявил себя как умелый руководитель и очень пришёлся ребятам по душе: общее собрание кружка постановило ходатайствовать перед Райкомом об оставлении т. Суслова руководителем кружка на следующий учебный год у нас»[31].

На третьем или четвёртом году обучения Суслов стал парторгом курса, чтобы в нужное время возглавить на факультете борьбу с различными уклонами.

Дружил ли Суслов с кем-либо в институте? Хорошие отношения установились у него с Сергеем Крыловым, который до последнего года жизни посылал из своего Дома на Набережной бывшему однокурснику открытки со всеми праздниками. Сблизился и с Евсеем Брауде. В Институт народного хозяйства тот попал уже бывалым человеком, успев повоевать командиром дивизии в Гражданскую войну. В институте он специализировался на изучении проблем экономики коммунального хозяйства, в 1938 году попал под репрессии, о чем оставил воспоминания. Сохранилось одно из его писем к Суслову от 18 ноября 1968 года, когда Брауде «за идею» работал в общественной приёмной «Правды». Перед этим он отметил своё 70‐летие и был очень обижен на то, что Суслов его не поздравил: «Признаться, я ждал твоего поздравления как старшего товарища оргхоровца и икаписта» (оргхоровцы – студенты Института имени Плеханова, а икаписты – слушатели Института красной профессуры. – В.О.).

На старших курсах Суслов наконец женился. Его избранницей стала сестра старого приятеля по рабфаку Елизавета Котылёва. Свои отношения они оформили в 1927 году, а через два года у них родился первый ребёнок – сын Револий.

Естественно, молодой семье понадобились деньги. Так что Михаил Суслов вынужден был учёбу совместить с подработками в Наркомфине и в химическом техникуме (в первом ведомстве ему предложили должность контролёра, а во втором – преподавателя политэкономии). Сразу на три работы устроилась и его жена – лишь бы в семье никто не голодал. Но более всего молодые супруги переживали за сына. Они опасались, как бы ему от отца по наследству не передался в той или иной форме туберкулёз.

Вкус к научным исследованиям у Суслова появился ещё на четвёртом курсе. Сохранился сделанный им в 1926 году доклад «Кантианство и субъективизм в методах общественной науки (Кант, Виндельбанд, Риккерт)», который получил высокую оценку у специалистов.

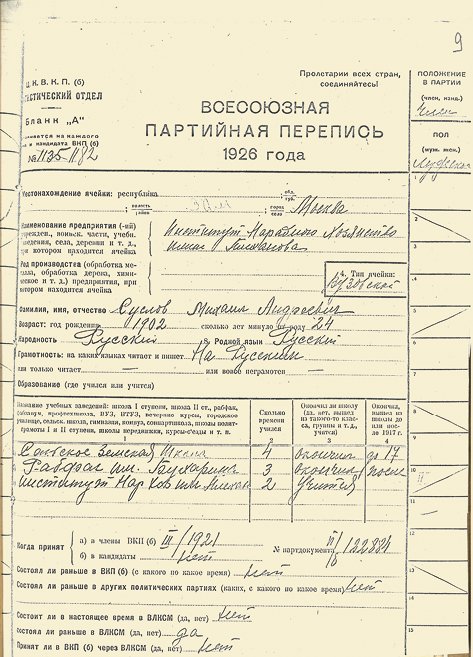

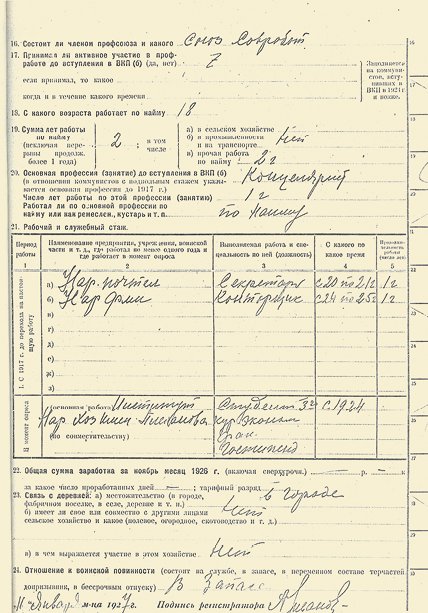

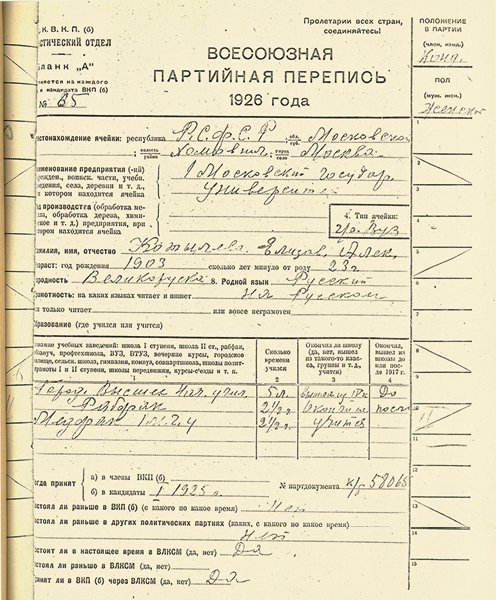

Анкета участника Всесоюзной партийной переписи 1926 г. [РГАНИ]

Анкета

Е. Котылёвой для Всероссийской партийной переписи. 1926 г. [РГАНИ]

После института Суслов был направлен преподавателем в механико-текстильную школу. Однако ему очень хотелось остаться в аспирантуре, и 23 февраля 1929 года бюро партийной ячейки Института народного хозяйства имени Плеханова постановило:

«Выдвинуть тов. СУСЛОВА Михаила Андреевича, члена ВКП(б) с 1921 г., окончившего ВУЗ в 1927/28 учеб<ном> году по Плановому Отделению Экфака и просить Зам<оскворецкий> райком командировать т. Суслова в счёт мест, предоставленных Московской организации.

Тов. Суслов Михаил Андреевич, рождения 1902 г., член ВКП(б) с 1921 г., член ВЛКСМ с февраля 1920 г. Крестьянин. Член Укома комсомола 1921—22 гг. Секретарь ячейки комсомола, 1922 г. секретарь ячейки ВКП(б). 1920 г. секретарь Наркомпочтеля. 1924/25 контролёр НКФ. В ВУЗе секретарь академич<еской> группы, парторганизатор, преподаватель в Техникуме политэкономии и истмата, пропагандист. Общетеоретическ<ая> и марксистская ленинская подготовка хорошая. Марксист. ленинским методом владеет вполне. Партийно выдержанный, идеологически устойчив. Имеет склонность <к> научно-исследовательной и педагогической работе. Работает систематически и упорно. Легко преодолевает трудности в работе. В общественно-партийной жизни активен. Обнаруживает склонность к исследовательно-научной работе. Выделен цех. ячейкой Планового Отделения (Оргхоз) на научную работу в РАНИОН»[32].

Поручения Суслову в институте. [РГАНИ]

Что же конкретно Суслова интересовало в науке и над чем он работал на последних курсах института?

Похоже, он с головой погрузился в начавшуюся тогда в политэкономике борьбу против «механистов», в составе которых на тот момент существовали две группы: решительных ревизионистов (её представляли А. Финн-Енотаевский и Н. Кажанов) и умеренных (И. Дашковский, С. Шабс, С. Бессонов). Суслов подготовил свою весьма объёмную статью «Абсолютная рента в учении Родбертуса». В октябре 1929 года она открыла новый научно-теоретический сборник экономического факультета Института народного хозяйства «За революционную теорию» под редакцией М. Коровой. Позже Суслов представил свою статью в качестве реферата для поступления в аспирантуру Института экономики РАНИОН.

Здесь, видимо, надо хотя бы кратко рассказать о РАНИОН – Российской ассоциации научно-исследовательских институтов общественных наук. По идее она должна была заложить основы для новых научных школ и подготовить соответствующие кадры. Но в реальности всё оказалось сложнее. Костяк всех входивших в ассоциацию институтов составляли специалисты старой выучки. Большинство из них великолепно владели материалом в своей области, отлично знали несколько иностранных языков и могли предложить оригинальные теории. Однако многие относились к советскому режиму прохладно и не считали марксизм наукой.

Свидетельство об окончании института. 1930 г. [РГАНИ]

Поначалу власть полагала, что утвердить марксистский дух в этих институтах смогут комиссары-назначенцы, но те не имели серьёзного научного авторитета, а одними приказами мало чего можно было добиться. Выправить ситуацию, видимо, должна была аспирантура. Не случайно в РАНИОН принимали только людей с пролетарским или крестьянским происхождением, с партийным стажем не менее пяти лет и уже имевших определённые заслуги перед партией. Расчёт делался на то, что аспиранты, получая от преподавателей навыки научной работы, одновременно перекуют профессуру. Ничего путного из этой затеи не вышло.

Сам Суслов никогда фамилии преподавателей не афишировал. Не потому ли, что никто из них к убеждённым сторонникам марксизма не относился? По целому ряду косвенных признаков можно предположить, что выучку в первый год аспирантуры Суслов прошёл весьма серьезную. Приобрёл фундаментальные знания в области планирования хозяйства, подготовил доклад объёмом в 150 страниц «Теория стоимости Рикардо и её принципиальное отличие от теории стоимости Маркса». Однако публиковать его он не стал.

Очевидно, к началу второго года обучения Суслова в аспирантуре власть пришла к выводу, что тактика по насаждению в РАНИОН марксизма себя не оправдала. Кремль оказался перед выбором: то ли совсем разогнать эту ассоциацию, то ли влить её в состав Коммунистической академии. На всякий случай партаппарат стал подыскивать запасные аэродромы всем аспирантам РАНИОН. Подбирались они и для Суслова.

Летом 1930 года он получил из Промышленной академии письмо от заместителя ректора Сушкина. Тот просил его зайти до 12 июля, чтобы обсудить вопросы преподавания в академии в 1930/31 учебном году. Планы едва не разрушило решение Культпропа ЦК «мобилизовать» Суслова в Химический институт.

В последний момент это указание было отменено, и Суслов получил направление в Промышленную академию, которая считалась одной из главных кузниц руководящих кадров для промышленности. Напомню, что тогда там учились жена Сталина Светлана Аллилуева и весьма перспективный партфункционер Никита Хрущёв.

Кто же переиграл назначение Суслова? Возможно, некоторую роль в этом сыграли красные экономисты К. Бутаев и Е. Михин. Первый вёл у Суслова семинар в Институте народного хозяйства, со вторым Суслов вместе ходил на лекции по экономике. К слову, Бутаев и Михин вскоре возглавили Экономический институт красной профессуры.

Преподавание политэкономии в Промакадемии стало удачной стартовой площадкой для последующего карьерного взлёта. Во всяком случае она уж точно расширила его связи в коридорах власти.

Одновременно с назначением в Промакадемию Суслов оформил перевод в аспирантуру Института экономики Коммунистической академии. Не лишним будет упомянуть, что здесь первую скрипку играл тогда один из создателей советской экономики Владимир Милютин. Оказал ли этот красный академик, сочетавший науку с активным участием в политике, какое-либо заметное влияние на Суслова, выяснить пока не удалось. Точно известно другое: уровень подготовки в аспирантуре Комакадемии, как и уровень преподавания в Промакадемии, был существенно ниже, чем в РАНИОН.

Суслов, видимо, размышлял на эту тему и пытался понять, что погубило кузницу научных кадров. И сделал важный вывод: чтобы обезопасить себя, каждый научный тезис нужно подкреплять цитатами из Ленина. Суслов завёл дома картотеку из высказываний Ленина об экономике. Благодаря ей на него и обратил внимание Сталин.

Дело было так. Сталину понадобилось уточнить мысль Ленина по какому-то экономическому вопросу. Он позвонил в редакцию «Правды» своему бывшему помощнику Льву Мехлису. Но в «Правде» никто наизусть всего Ленина не знал. И тут Мехлис вспомнил про Суслова, с которым он вместе недолгое время занимался в Комакадемии, и про его необычную картотеку, которую не раз видел в коммуналке своего сокурсника. Нужная цитата была найдена в считаные минуты. Передавая цитату, Мехлис посчитал нужным доложить вождю и о Суслове. А образованные люди Сталину всегда были очень нужны.

Писатель Владимир Карпец был убеждён, что к началу 30‐х годов Суслов сделал самый важный для себя вывод: он увидел в партии Церковь: «И, как некогда Церковь, выйдя из катакомб, – покидала подполье изгоев с горящими глазами и становилась народной, просто родной, так теперь и партия. А писания русских революционных теоретиков – Чернышевского, Плеханова, не говоря уже об Ильиче, – чем-то очень тайным… Скрытая диалектика коммунистического богословия, – как потом в закрытом кругу, только среди своих, уже когда ему стало за шестьдесят, начал говорить Второй секретарь ЦК партии Максим Арсеньевич Квасов».

Однако большинство соратников Суслова эту скрытую диалектику так и не осилили.

Глава 3

В контрольных органах

В аспирантуре Михаил Суслов проучился меньше года. Уже весной 1931 года его вызвали на Ильинку для нового назначения: «В апреле 1931 г. по ходатайству т. Ройзенмана дать ему подготовленных работников ЦК партии командировало меня ещё с одним товарищем в аппарат ЦКК – НКРКИ»[33].

Несколько слов о ЦКК – НКРКИ. Для начала расшифруем эту аббревиатуру. ЦКК – НКРКИ – это Центральная контрольная комиссия ВКП(б) и Наркомата рабоче-крестьянской инспекции. ЦКК задумывалась в 1920 году ещё Лениным для борьбы с нарушениями партийной дисциплины и партийной этики. А государственный контроль возлагался на НКРКИ, руководство которым поначалу осуществлял Сталин. Но на XIII съезде партии в 1924 году было принято решение эти два органа, по сути, объединить, подчинив Валериану Куйбышеву.