Полная версия

Михаил Суслов. У руля идеологии

«Правда» 7 июля 1934 года напечатала статью Ройзенман «Первые уроки чистки партийной организации Черниговщины». В ней говорилось, что партячейки области оказались «густо засорены националистами». Национализм, по мнению партийного чистильщика, пустил глубокие корни в Нежинском пединституте и в сельских школах.

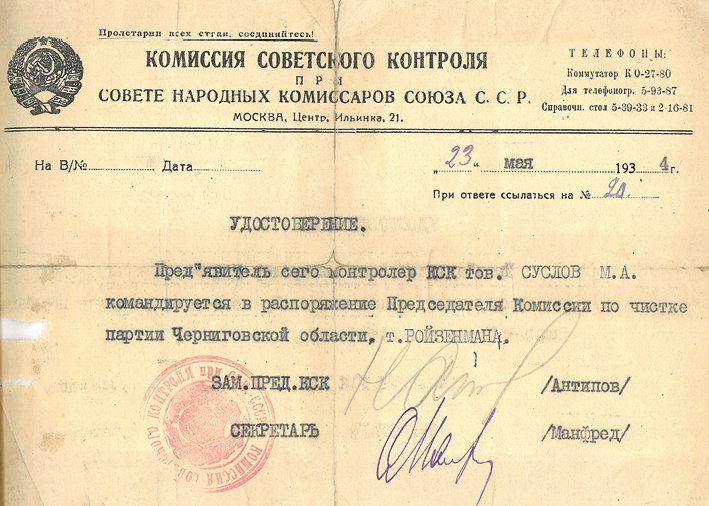

В какой-то момент Ройзенман вызвал в Чернигов и Суслова. Правда, верный своей манере, старался его нигде не светить. Видимо, тот выполнял какие-то деликатные миссии, которым любая публичность была противопоказана.

В Чернигове Суслов на ходу учился работать по-новому. Ему было ясно, что в том районе Украины никакие репрессии повернуть простой народ к советской власти не могли. Следовало искать компромиссы.

Из Чернигова в Москву Суслов вернулся, видимо, осенью 1934 года. А 1 декабря 1934 года в Ленинграде убили Сергея Кирова. Вечером того же дня Суслов был вызван в Кремль к Сталину. В кабинете вождя на тот момент уже находились все члены Политбюро и нарком внутренних дел Ягода. Суслов вошёл к Сталину вместе с главным редактором журнала «Большевик» А. Стецким, редактором «Правды» Л. Мехлисом и редактором «Известий» Н. Бухариным и пробыл у вождя десять минут. Для чего он понадобился Сталину?

Ещё раз смотрим, кто вместе с ним появился в кремлёвском кабинете вождя: три руководителя главных печатных органов страны. Может, Сталин собирался поручить им подготовку материалов об убийстве Кирова для печати? Но при чём тут Суслов? В 1934 году он к руководству советской печатью никакого отношения не имел. Вряд ли Сталин собирался что-либо поручать Суслову и по линии Комиссии советского контроля. В этой комиссии было немало людей рангом повыше Суслова. Значит, Суслов неофициально имел на тот момент больше полномочий, нежели его прямые начальники по линии КСК. Но какие? И что всё-таки вождь хотел ему поручить?

Направление М.А. Суслова в Чернигов. 1934 г. [РГАНИ]

А 25 января 1935 года страна узнала о новой трагедии: неожиданно умер руководитель Комиссии советского контроля Куйбышев. Официально утверждалось, что известный большевик скончался от закупорки тромбом правой коронарной артерии сердца. Но в коридорах шептались, что в реальности Куйбышева то ли убили, то ли отравили. А за что? Вряд ли за частые загулы. Тут было огромное поле для различных слухов.

Политбюро перераспределило подгруппы в Комиссии советского контроля 27 февраля 1935 года. Ключевую группу по оргвопросам возглавил З. Беленький. Вопросы внешней торговли перешли к другому бывшему подчинённому Ройзенмана В. Карпову, которого перед этим отозвали из Берлина. Самому Ройзенману досталась группа внутренней торговли.

Суслова эти перемены настолько насторожили, что он попытался сменить место работы: «Имею большое желание вернуться на преподавательскую работу, где я мог бы принести больше пользы для нашей партии»[42].

Против выступил Ройзенман. В мае 1935 года он в дополнение к группе внутренней торговли получил пост одного из заместителей председателя Комиссии советского контроля и значительно расширил зону своей деятельности. Видимо, ему вновь для чего-то понадобился и Суслов.

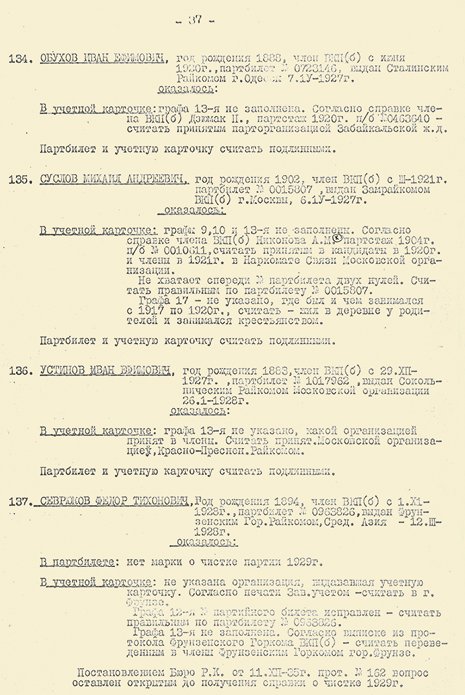

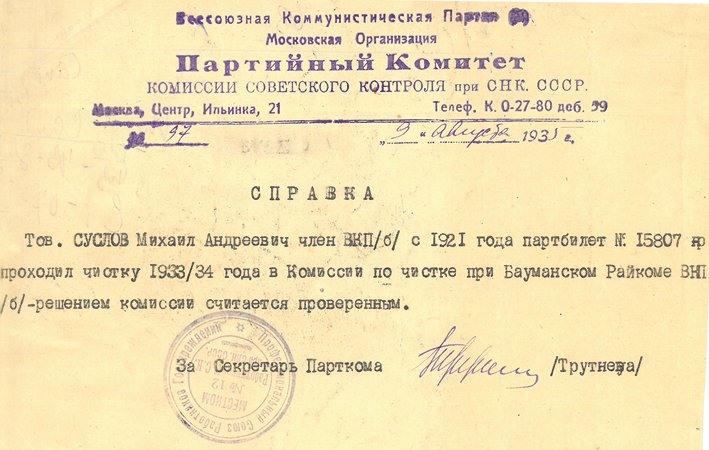

Материалы рассмотрения дела Суслова в ходе чистки партии. [РГАНИ]

Новые перемены произошли осенью 1935 года. С одной стороны, Политбюро освободило Ройзенмана от обязанностей руководителя группы внутренней торговли и кооперации КСК. Он остался только зампредом КСК. С другой – Кремль тогда же санкционировал создание некоей секретной комиссии при Бюро главного контрольного советского органа из восьми человек, во главе которой был поставлен… да, именно Ройзенман.

Посмотрим, кто еще вошёл в эту тайную группу.

Иван Богданов. В Комиссии советского контроля (КСК) он под руководством Михаила Ошвинцева занимался лесной и бумажной промышленностью, а до этого изучал состояние торговли и рабочего снабжения в стране.

Документы о проверке М.А. Суслова. 1935 г. [РГАНИ]

Иван Москвин. Когда-то он в аппарате ЦК руководил орграспротделом и, по слухам, дал дорогу будущему карателю старой гвардии Николаю Ежову. В КСК ему были поручены вопросы машиностроения. К слову, позже его обвинили в принадлежности к масонам.

Амаяк Назаретян. С весны 1922 по март 1924 года он ходил в помощниках Сталина. Но ещё важнее то, что весной 1934 года ему было поручено курировать в КСК административные учреждения, то есть правоохранителей. А через год на него замкнулись уже все оргвопросы по КСК.

Михаил Ошвинцев. Формально в аппарате КСК он являлся начальником Богданова. Но обратим внимание, что в своё время Ошвинцев был председателем Уральского облисполкома – как раз в тот момент, когда на Урале по поручению Кремля проходила масштабная чистка под руководством Ройзенмана. По некоторым данным, тот явно благоволил Ошвинцеву и в перспективе надеялся заменить им тогдашнего хозяина Урала Кабакова.

Владимир Романовский. Это был специалист в области связи, имевший обширные контакты в военных кругах. В КСК он потом руководил группой военного контроля.

Фёдор Сулковский. С марта 1934 года возглавлял в КСК группу финансов и учёта. Кстати, Суслов одно время вместе с его женой Р.Я. Бешер учился в аспирантуре РАНИОН.

Чем конкретно занялась эта комиссия, выяснить пока не удалось. В архивах какие-либо материалы, связанные с её работой, отсутствуют. Возможно, они где-то и есть, но до сих пор не рассекречены. Косвенные данные указывают на то, что группа Ройзенмана должна была проверить по всем линиям руководство спецслужб и разведки, а также армейскую верхушку. А чтобы усыпить бдительность чекистов и военных, Ройзенман вскоре официально к своей должности заместителя председателя Комиссии советского контроля получил в нагрузку пост руководителя специально созданной со штатом в 11 человек новой группы – строительства и стройматериалов.

Если Сталин действительно хотел бы поручить Ройзенману надзор за стройками, то зачем он тогда дал ему целую комиссию из кураторов административных, военных и финансовых органов? Наверняка группа строительства появилась в КСК для отвода глаз. Ройзенман должен был в первую очередь разобраться со спецслужбами и с армией.

Примечательно, что в секретную группу не вошли ни куратор внешней торговли В. Карпов, ни руководитель заграничной инспекции Н. Петруничев.

А что Суслов? До сих пор неизвестно, предложил ли Ройзенман ему техническое или какое-то иное сопровождение работы секретной группы или оставил его старшим контролёром в группе внутренней торговли, которой с октября 1935 года руководил Я.И. Гиндин. Сам Суслов никогда и нигде не пояснял, чем он конкретно занимался в КСК. Если у кого возникали вопросы, он отсылал к своим бывшим кураторам: «Партийную и советскую работу мою за это время (с 1934 по 1936 год. – В.О.), – сообщил он осенью 1937 года, – знает тот же т. Крылов С.А. (секретарь парткома Комиссии советского контроля. – В.О.), а также Ройзенман Б. (зам. предс. Комиссии советского контроля)»[43].

Ещё с начала 1936 года Ройзенман, видимо, в силу тяжёлой болезни, от многих дел в КСК стал отходить. Крылов постоянно отстаивать Суслова перед новыми руководителями КСК, вероятно, тоже не мог. Не поэтому ли Суслова всё чаще посещали мысли о возвращении к учёбе или к преподавательской работе?

Глава 4

Перевод на Северный Кавказ

При уходе из Комиссии советского контроля Суслов получил справку: «Тов. Суслов М.А. работал в Комиссии Советского Контроля при СНК СССР в должности контролёра с окладом 650 руб. в месяц с 24 апр. 1931 г. по 13 августа 1936 г. Уволен с работы вследствие перехода на учёбу в ИКП»[44].

Подписал документ председатель КСК Николай Антипов.

Позже стало ясно, что Суслов поступил весьма дальновидно. Во-первых, уже в сентябре 1936 года Политбюро упразднило заграничную инспекцию КСК, с которой Суслов был тесно связан. Потом власть взялась за многих ответственных сотрудников аппарата КСК, с кем Суслову нередко приходилось иметь по работе контакты. Ошвинцев, Назаретян и Гиндин были объявлены вражескими агентами. Сулковскому не простили того, что его отец когда-то служил полицейским приставом в бывшей Ковенской губернии. Карпову вменили в вину исполнение поручений Рудзутака по закупке оружия…

Уцелели лишь единицы. Ройзенман в силу тяжёлой болезни уже мало на что влиял. Из знающих Суслова по КСК продолжал сохранять свои позиции, пожалуй, один Сергей Крылов. К слову, Суслов поддерживал потом с ним отношения целые десятилетия. В фондах РГАНИ хранятся несколько записных книжек Суслова разных лет с адресами и телефонами С.А. Крылова; в одной был указан адрес: Сивцев Вражек, дом 15/25, в другом – улица Серафимовича, дом 2, подъезд 4.

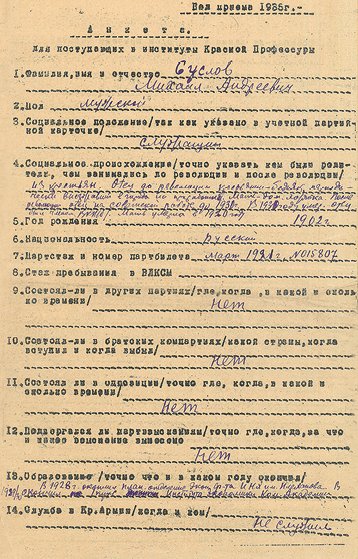

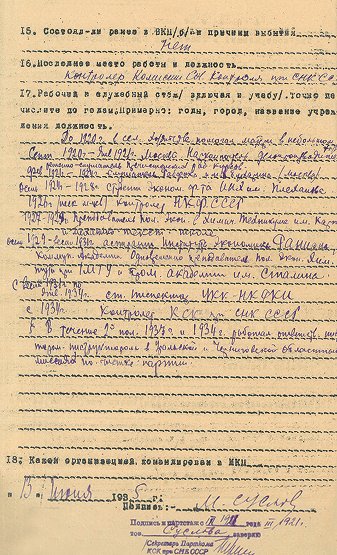

Анкета Суслова при поступлении в Институт красной профессуры. [РГАНИ]

Как протекала учёба Суслова в Институте красной профессуры, известно очень мало. В архивах пока удалось отыскать только несколько его конспектов. В конце 1936 – начале 1937 года Суслов для себя законспектировал, в частности, лекции А. Кона «Первоначальное капиталистическое накопление», Д. Розенберга о Давиде Риккардо, Л. Гатовского, Л. Мендельсона, доклады молодого философа Ф. Константинова и ещё нескольких других преподавателей.

Ещё сохранилась зачётка. Как выяснилось, все зачёты при переходе со второго курса на третий Суслов сдал прекрасно. По политэкономии, истории политэкономии и немецкому языку он получил оценки «отлично». Удостоверил эти отметки директор института Николай Константинов.

Кроме того, нашлась одна характеристика:

«СУСЛОВ М.А., член ВКП(б) с 1921 года, партбилет № 1219627. В парторганизации Экономического института красной профессуры состоит с сентября 1936 г. В работе организации принимает активное участие, член парткома. Дисциплинирован. Политических ошибок не имел. Партвзысканий не имеет. Для преподавательской работы подготовлен»[45].

Подписал эту характеристику секретарь парткома института Панов.

Заместитель директора экономического факультета Института красной профессуры Губарева предполагала на следующий учебный год прикрепить Суслова для педагогической работы к Высшей школе пропагандистов. Но заняться преподаванием Михаилу Суслову было не суждено. Борис Ройзенман хоть и тяжело болел, но успел передать своего бывшего сотрудника коллегам. По всей видимости, в экономическом институте красной профессуры его негласно опекали люди из окружения Сталина, прежде всего бывший однокурсник Лев Мехлис и Борис Двинский. Видимо, они-то во многом и изменили судьбу Суслова.

Роль Мехлиса, которого у нас давно рисуют в основном палачом, в продвижении Суслова пока не совсем прояснена. Больше материалов удалось выявить об участии Двинского.

В отличие от большинства других высокопоставленных сотрудников партаппарата, Двинский не принадлежал к профессиональным революционерам, не комиссарил и не служил в карательных органах. Он был одним из немногих, кто успел до Октябрьского переворота получить классическое образование на историко-филологическом факультете Московского университета. Большую часть Гражданской войны Двинский провёл в школах подмосковного Талдома. А в партию его приняли лишь в 1920 году, когда ему стукнуло уже двадцать шесть лет.

Толчок карьере Двинского дало, видимо, редакторство одной из тверских газет. Он попал кому-то на заметку и осенью 1925 года был вытащен в Москву, в подотдел местной информации ЦК, откуда его через три года забрали в личный секретариат Сталина.

Похоже, вождь Двинскому очень доверял. Иначе не продержал его возле себя почти целое десятилетие, а потом не бросил бы на очень сложный регион – Дон. Правда, чем конкретно занимался Двинский у Сталина, до сих пор точно неизвестно. По одной из версий, через него Сталин осуществлял связь со своими личными агентами в различных органах власти.

С конца 20‐х и вплоть до середины 30‐х годов Двинский в качестве одного из помощников Сталина работал в плотной связке с другими людьми из круга вождя, в частности с Львом Мехлисом и Александром Поскрёбышевым. По сути, именно эта троица с подачи Ройзенмана взяла Суслова в тщательную разработку. В какой-то момент о нём было доложено непосредственно Сталину. А дальше в дело вступил Андрей Андреев.

На мой взгляд, эта фигура странно недооценивается. О нём продолжают писать как о серой личности, которая якобы мало на что влияла. Однако есть немало данных, которые позволяют предположить, что именно Андреев являлся в конце 20‐х – начале 30‐х годов одним из создателей и неформальным руководителем личной разведки Сталина.

Вспомним, кто в 1930–1931 годах руководил контрольными органами партии и правительства и был, по сути, глазами и ушами Сталина в партийном и советском аппаратах. Не Андреев ли? И пусть никого не вводит в заблуждение нахождение Андреева «в тени» с 1931 до 1935 года. Руководство транспортом блёклым теням ни в одной стране мира не доверялось.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.

Примечания

1

Обсервер. 1959. 22 марта.

2

РГАНИ. Ф. 81. Оп. 1. Д. 270. Л. 106.

3

РГАНИ. Ф. 81. Оп. 1. Д. 296. Л. 57.

4

РГАНИ. Ф. 81. Оп. 1. Д. 384. Л. 100.

5

РГАНИ. Ф. 81. Оп. 1. Д. 352. Л. 85.

6

Еврейский обозреватель. 2012. № 12.

7

Посев. 1982. № 6. С. 33.

8

К не нашим / Сост. С. Семанов и др. М., 2006. С. 10.

9

Шелест П. Да не судимы будете. М., 2016. С. 434.

10

РГАНИ. Ф. 81. Оп. 1. Д. 559. Л. 17.

11

РГАНИ. Ф. 81. Оп. 1. Д. 207. Л. 11.

12

РГАНИ. Ф. 81. Оп. 1. Д. 680. Л. 14.

13

Роман-газета. 2011. № 9.

14

РГАНИ. Ф. 81. Оп. 1. Д. 680. Л. 17.

15

Газета «Молот». Ростов-на-Дону. 1938. 17 июня.

16

РГАНИ. Ф. 81. Оп. 1. Д. 680. Л. 14.

17

РГАНИ. Ф. 81. Оп. 1. Д. 680. Л. 26.

18

РГАНИ. Ф. 81. Оп. 1. Д. 680. Л. 15.

19

РГАНИ. Ф. 81. Оп. 1. Д. 453. Л. 4.

20

РГАНИ. Ф. 81. Оп. 1. Д. 559. Л. 15.

21

РГАНИ. Ф. 81. Оп. 1. Д. 1. Л. 1.

22

РГАНИ. Ф. 81. Оп. 1. Д. 453. Л. 6.

23

Там же. Л. 4–5.

24

РГАНИ. Ф. 81. Оп. 1. Д. 2. Л. 3.

25

РГАНИ. Ф. 81. Оп. 1. Д. 1. Л. 5.

26

РГАНИ. Ф. 81. Оп. 1. Д. 1. Л. 33.

27

РГАНИ. Ф. 81. Оп. 1. Д. 559. Л. 15 об.

28

РГАНИ. Ф. 81. Оп. 1. Д. 2. Л. 29.

29

РГАНИ. Ф. 81. Оп. 1. Д. 2. Л. 33.

30

Роман-газета. 2011. № 9. С. 13.

31

РГАНИ. Ф. 81. Оп. 1. Д. 2. Л. 37.

32

РГАНИ. Ф. 81. Оп. 1. Д. 3. Л. 1.

33

РГАНИ. Ф. 81. Оп. 1. Д. 559. Л. 15 об.

34

См.: Руководители центральных органов ВКП(б) в 1934–1939 гг. М., 2018. С. 528.

35

РГАНИ. Ф. 81. Оп. 1. Д. 587. Л. 132.

36

РГАНИ. Ф. 81. Оп. 1. Д. 585. Л. 35.

37

Авторханов А. Загадки смерти Сталина. Франкфурт-на-Майне, 1976. С. 28.

38

Индекс/Досье на цензуру. 2001. № 14.

39

Девятов А. Небополитика. Путь правды – разведка. М., 2022. С. 160.

40

РГАНИ. Ф. 81. Оп. 1. Д. 86. Л. 2.

41

Правда. 1933. 21 августа.

42

РГАНИ. Ф. 81. Оп. 1. Д. 559. Л. 15 об.

43

РГАНИ. Ф. 81. Оп. 1. Д. 559. Л. 18.

44

РГАНИ. Ф. 81. Оп. 1. Д. 86. Л. 39.

45

РГАНИ. Ф. 81. Оп. 1. Д. 3. Л. 53.