Полная версия

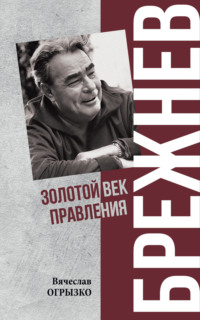

Михаил Суслов. У руля идеологии

1959, 27 сентября – прибытие в Китай на празднование 10‐й годовщины КНР.

1959, 13 октября – приём в Москве вместе с министром иностранных дел Громыко делегации временного правительства Алжирской республики.

1959, 14 октября – приём в Москве генсека Компартии Индии А.К. Гхоша и обсуждение с ним индо-китайских отношений.

1959, 4 ноября – Суслов направил Хрущёву предложение об организации работы Секретариата ЦК КПСС.

1959, 26 декабря – доклад Суслова на пленуме ЦК КПСС о поездке советской партийно-правительственной делегации в Китай.

1960, 31 января – выступление на IX съезде Итальянской компартии.

1960, 21 августа – Суслов вместе с Хрущёвым прибыл в ГДР.

1960, 1 ноября – 1 декабря – участие в совещании представителей коммунистических и рабочих партий в Москве.

1960, 30 ноября – приём в Москве вместе с Н. Хрущёвым и Ф. Козловым делегации ЦК Компартии Китая.

1961, апрель – участие в работе VI съезда Компартии Индии.

1961, 4 июля – выступление в Улан-Баторе на XIV съезде Монгольской народно-революционной партии.

1961, 21 октября – выступление Суслова на XXII съезде КПСС.

1961, 30 октября – выборы на XXII съезде партии нового состава ЦК; М.А. Суслов и ещё 25 делегатов получили от 1 до 7 голосов против.

1962, 22 марта – Президиум ЦК КПСС постановил «поручить т. Суслову принять писателя Гроссмана и провести с ним беседу». Состоялась 23 июля.

1962, 6 ноября – выступление в Софии на VIII съезде Болгарской коммунистической партии

1962, 20 ноября – присвоение М.А. Суслову звания Героя Социалистического Труда с вручением ордена Ленина и золотой звезды «Серп и Молот».

1962, 1 декабря – посещение вместе с Хрущёвым выставки в Манеже, посвящённой 30‐летию МОСХ.

1962, 17 декабря – личное знакомство М.А. Суслова с А.И. Солженицыным на встрече советского руководства с творческой интеллигенцией.

1963, 25 апреля – Н.С. Хрущёв предложил на заседании Президиума ЦК КПСС создать новую Идеологическую комиссию в составе Суслова, Ильичёва и ещё нескольких человек.

1963, 17 июня – доклад на пленуме ЦК КПСС по китайскому вопросу.

1964, 13–21 мая – участие в работе XVII съезда Французской компартии.

1964, 16 июля – поездка во Францию на похороны М. Тореза и выступление на траурном митинге на кладбище Пер-Лашез.

1964, 14 октября – доклад М.А. Суслова на пленуме ЦК КПСС с перечислением ошибок Хрущёва.

1964, 22 октября – назначение председателем только что созданной Внешнеполитической комиссии ЦК КПСС.

1964, 30 ноября – 2 декабря – поездка в Ростов-на-Дону для кадровых перестановок.

1965, 29 января – беседа в Москве в здании ЦК на Старой площади с главным редактором журнала «Новый мир» А.Т. Твардовским.

1965, 29 апреля – Президиум ЦК КПСС при распределении обязанностей среди секретарей ЦК условился закрепить за М.А. Сусловым руководство Внешнеполитической комиссией.

1965, 2 июня – пребывание в Болгарии и выступление перед партактивом Софии.

1966, 26 января – выступление с речью на XI съезде Итальянской компартии.

1966, 29 марта – 8 апреля – участие в качестве делегата в XXIII съезде КПСС.

1966, 8 апреля – избрание на оргпленуме членом Политбюро и секретарём ЦК КПСС.

1966, 25 октября – беседа в здании ЦК на Старой площади со Светланой Аллилуевой.

1967, 27 июня – участие в пленуме Московского горкома КПСС, на котором В. Гришин заменил Н. Егорычева на посту первого секретаря.

1968, 30 января – 7 февраля – пребывание во главе делегации КПСС в Японии.

1968, 27 февраля – выступление в Будапеште на Консультативной встрече представителей коммунистических и рабочих партий.

1969 – переезд в новый дом на ул. Большая Бронная, 19.

1970, 8 января – Брежнев провёл на Политбюро решение, поручавшее Суслову вести заседания ПБ во время отпуска генсека.

1970, начало июля – пребывание в Румынии.

1970, июль – избрание депутатом Верховного Совета СССР.

1970 – выход в Москве сборника выступлений М.А. Суслова «Марксизм-ленинизм и современная эпоха».

1971, 30 марта – 9 апреля – участие в качестве делегата в работе XXIV съезда КПСС.

1971, 9 апреля – избрание М.А. Суслова на оргпленуме ЦК членом Политбюро и секретарём ЦК КПСС.

1971, 2 декабря – Указ о награждении М.А. Суслова орденом Ленина (четвёртым по счёту).

1972, 4 сентября – смерть жены М.А. Суслова Е.А. Сусловой.

1972, 20 ноября – указ о награждении М.А. Суслова второй золотой медалью «Серп и Молот» и орденом Ленина (пятым по счёту).

1974, 22 января – участие в Совещании секретарей ЦК коммунистических и рабочих партий социалистических стран по вопросам партийного строительства.

1974, июнь – избрание депутатом Верховного Совета СССР от Кировского избирательного округа № 45 по выборам в Совет Союза.

1974, конец года – 1975, январь – болезнь М.А. Суслова.

1975, 24 апреля – Президиум Академии наук СССР присудил М.А. Суслову золотую медаль имени Карла Маркса за выдающиеся достижения в области общественных наук.

1975 – выборы в Верховный совет РСФСР. Против Суслова проголосовали 133 человека.

1975, 20 октября – госпитализация в Центральную клиническую больницу.

1975, декабрь – остановка по пути на Кубу в канадском аэропорту Гандер и встреча с советским послом А.Н. Яковлевым.

1975, 17–22 декабря – участие в работе I съезда Компартии Кубы (выступление 18 декабря в Гаване на этом форуме с речью).

1976, 27 апреля – Политбюро при распределении обязанностей между секретарями ЦК поручило Суслову организацию работы Секретариата ЦК и идеологических отделов.

1976, 19–20 мая – пребывание в ГДР и выступление 20 мая в качестве главы делегации КПСС на IX съезде Социалистической единой партии Германии.

1976, 15 декабря – выступление в Ханое на IV съезде Коммунистической партии Вьетнама.

1976, 22–24 декабря – у Суслова диагностирован инфаркт.

1977, 18 ноября – указ о награждении М.А. Суслова орденом Октябрьской Революции.

1979, март – избрание депутатом Верховного Совета СССР и последующий отъезд в отпуск в Сочи.

1980, 12 февраля – участие в работе VIII съезда Польской объединённой рабочей партии (ПОРП).

1980, 25 августа – Суслов возглавил Комиссию Политбюро по польскому кризису.

1981, 3 марта – избрание М.А. Суслова на оргпленуме членом Политбюро и секретарём ЦК КПСС.

1981, 11 апреля – поездка в ГДР, выступление на Х съезде СЕПГ.

1981, 23 апреля – поездка в Польшу.

1981, 3–5 июня – пребывание в Польше, в Варшаве.

1981, ноябрь – выступление М.А. Суслова на пленуме ЦК КПСС «Польский кризис и линия КПСС».

1982, 12 января – последнее под председательством М.А. Суслова заседание Секретариата ЦК КПСС.

1982, 26 января – кончина Суслова.

1982, 29 января – похороны на Красной площади.

Глава 1

Первый комсомолец в волжском селе староверов

Михаил Суслов никогда не любил посвящать посторонних, не входивших в круг близких ему людей, в подробности своей биографии. Особенно он избегал разговоров о происхождении, о родне, о детстве и юности, а если это оказывалось невозможно, то ограничивался перечислением скупых анкетных данных. Однако 22 июня 1936 года, когда встал вопрос о поступлении в Институт красной профессуры, Суслову всё-таки пришлось приоткрыть своё прошлое в автобиографии для кадровиков:

«Родился я в 1902 году в с. Шаховском, б. Хвалынского уезда, Саратовской губернии (ныне Павловский район, Куйбышевского края).

Отец и мать мои были крестьянами-бедняками, вели кое-какое крестьянское хозяйство, не имея собственной лошади. Что касается другого скота, то из него мы имели корову и пару овец. Так как, при таком карликовом хозяйстве, семью прокормить было невозможно, то отец время от времени уезжал на заработки в качестве плотника (Баку, Архангельск), оставляя хозяйство на попечение матери и меня, когда я несколько подрос. После Октябрьской Революции отец окончательно порвал с сельским хозяйством, работал несколько лет кладовщиком маслобойного завода в г. Вольске, членом Президиума Исполкома в г. Хвалынске, Председателем Комитета Бедноты в г. Шаховском и членом Саратовского Губисполкома. С 1919 г. состоял членом ВКП(б). Исключался из партии за пьянку и был снова восстановлен. Умер в 1930 г. Мать моя умерла в 1920 г. Я в 1913 или 1914 году, точно не помню, – окончил сельскую земскую школу»[10].

Здесь стоило бы привести точную дату рождения Михаила Суслова: 8 (по новому стилю – 21) ноября 1902 года.

Теперь несколько слов о малой родине будущего главного идеолога коммунистической партии Советского Союза. Село Шаховское раньше входило в Хвалынский уезд Саратовской губернии (до Хвалынска от этого села пятьдесят километров), а потом перешло в Павловский район Ульяновской области. История его насчитывает несколько столетий. Вообще-то раньше Шаховское носило другое название: Покровское. Но в 1762 году его владелец майор князь Никита Шаховской задумал построить величественную церковь из красного кирпича. После этого деревня, получившая его имя, как бы обрела новую жизнь. Если до возведения храма в ней насчитывалось меньше ста дворов, то после открытия церкви народу сразу резко прибавилось. В селе появились кузнечные и столярные мастерские. И уже к середине XIX века в нём было почти пятьсот дворов.

Новый бум начался в начале ХХ столетия. Особенно отличился местный богатей Андрей Гельцер, немец по происхождению. Он построил на реке Избалык уникальную водяную мельницу, которая прослужила народу чуть ли не целый век. Во многом благодаря этой мельнице численность населения Шаховского буквально за несколько лет увеличилась почти до пяти тысяч человек. И значительную часть среди них составляли староверы.

К слову, Суслова всегда тянуло на малую родину, особенно после того, как ему исполнилось шестьдесят. Но первый раз после длительной разлуки с Шаховским он смог выбраться в родное село лишь в 1966 году. Потом были короткие поездки в 1971 и 1975 годах. А последний раз Суслов увидел Шаховское 30 августа 1980 года – за год с небольшим до кончины. Выступая перед земляками, он разоткровенничался и пустился в воспоминания.

«До советской власти, – рассказывал Суслов, – в с. Шаховском не было ни одного человека с высшим образованием, а со средним – было лишь три учительницы… В старом Шаховском имелся лишь один велосипед (у богатого жителя)»[11].

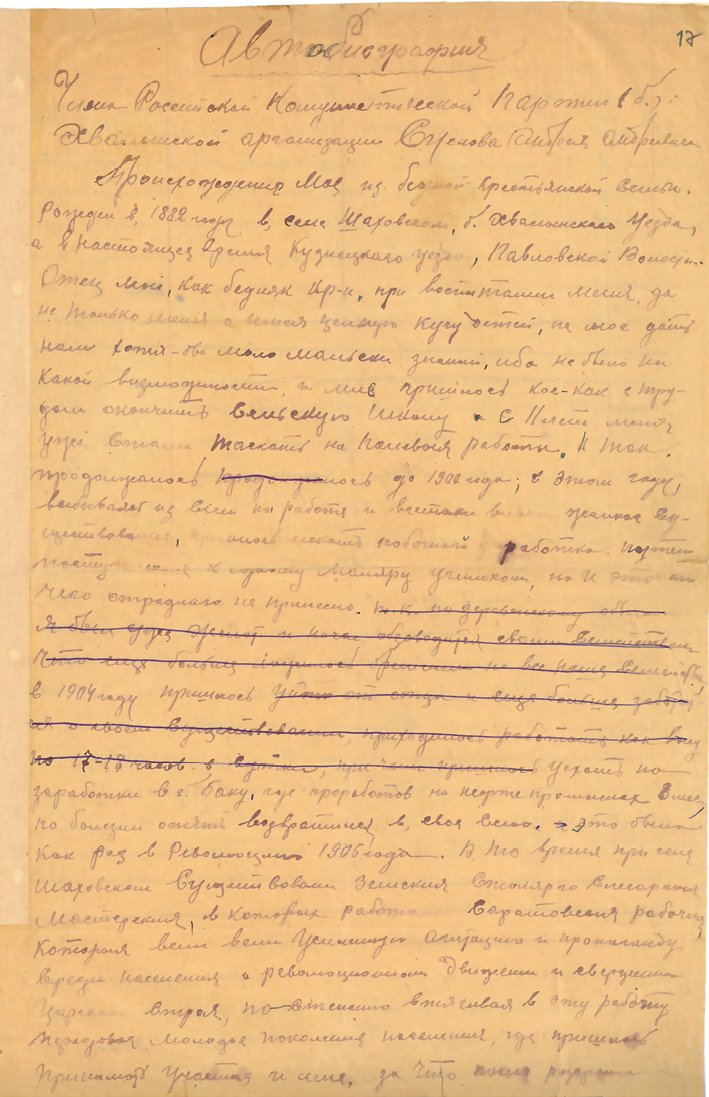

Что же известно о предках нашего героя? В хранящемся в Российском государственном архиве новейшей истории (РГАНИ) фонде Суслова отложилось несколько отрывочных материалов о трёх поколениях этого рода: буквально строка о деде-землепашце и поболее из автобиографии отца Андрея Андреевича: «Отец мой, как бедняк-крестьянин, при воспитании меня, да не только меня, а имея целую кучу детей, не мог дать нам хотя бы мало-мальски знаний, ибо не было никакой возможности, и мне пришлось кое-как с трудом окончить сельскую школу. С 11 лет меня уже стали таскать на полевые работы. И так продолжалось до 1900 года; в этом году, выбиваясь из сил на работе и всё-таки влача жалкое существование, пришлось искать побочного заработка путём поступления к одному маляру учеником, но и это ничего отрадного не принесло» (Автобиография А.А. Суслова 1924 года)[12].

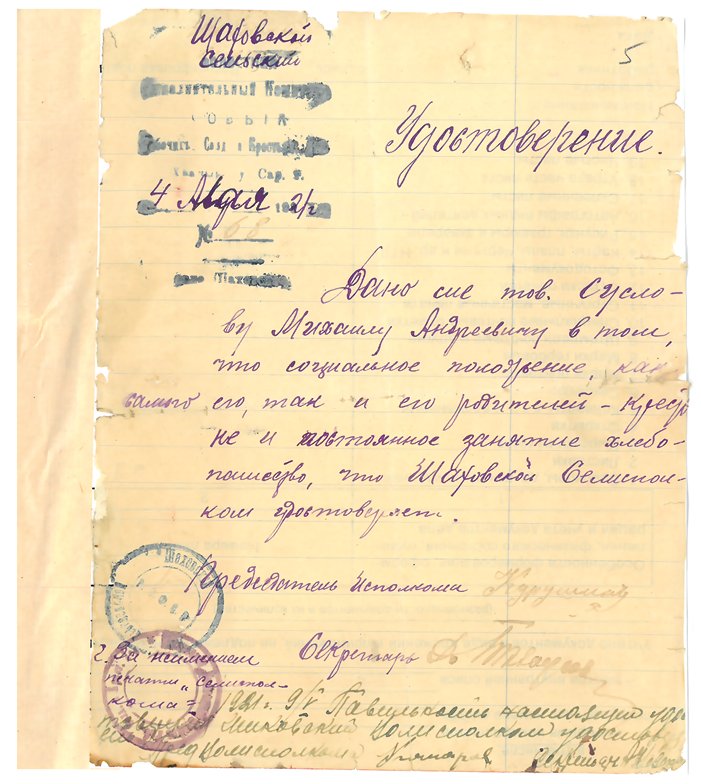

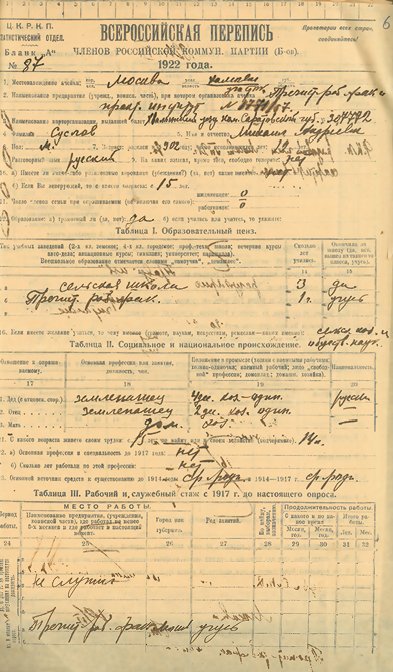

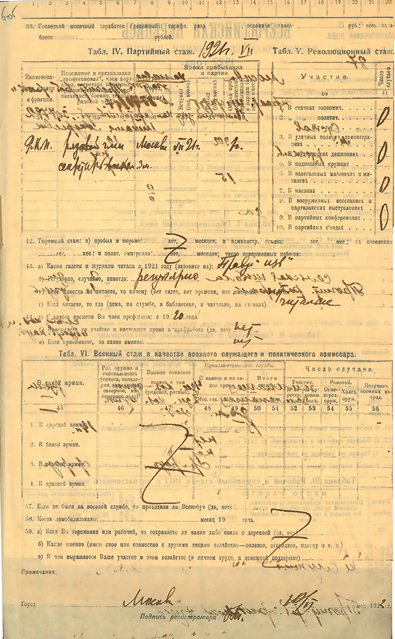

Документ о социальном положении М. Суслова. 1921 г. [РГАНИ]

Анкета участника Всероссийской переписи членов РКП(б) 1922 г. [РГАНИ]

Впрочем, ещё при жизни Михаила Суслова в коридорах ЦК КПСС циркулировали слухи, что главный партийный идеолог родился отнюдь не в семье бедного потомственного землепашца. Крестьянское происхождение Михаила Суслова якобы было мифом. На этом среди прочих настаивал и вхожий с конца 50‐х годов к Михаилу Суслову публицист Александр Байгушев, который утверждал, что отец Суслова много лет служил священником.

Не верил в крестьянские корни Суслова и писатель Владимир Карпец. Выведя Суслова в своём романе «Любовь и кровь» под именем Максима Квасова, он утверждал: «Официально происхождение своё Максим Арсеньевич вёл из крестьян Самарской губернии, но достаточно узкий круг – впрочем, слухи об этом ходили значительно шире – знал, что отец его был священником. Впрочем, спасло Квасова в своё время то, что отец перестал служить ещё до Октября, сразу после Февраля…»[13]

В Хвалынске же старожилы всегда намекали на связи семьи Сусловых со старообрядцами. В сентябре 2020 года автор этих строк попросил прокомментировать подобные слухи сына Михаила Суслова – Револия Михайловича. Тот решительно заявил, что его дед никогда к православной церкви никакого отношения не имел. Не было у Сусловых, по словам Револия Михайловича, никаких связей и со старообрядцами.

Впрочем, Сусловы, несколько поколений которых проживало в селе с крепкими старообрядческими традициями, не могли не испытать их влияние. Оно, безусловно, сказалось и на Михаиле Суслове.

Историк Александр Пыжиков в своей книге «Корни сталинского большевизма: Узловой нерв русской истории» утверждал, что Сталин, когда решил окружить себя новыми образованными и энергичными кадрами, ставку сделал как раз на выходцев из старообрядцев или близких к ним людей. В пример он привёл Г. Маленкова, наркома финансов А. Зверева и других наркомов: Д. Устинова, М. Первухина, И. Малышева, И. Бенедиктова. В этот ряд историк включил и Суслова, назвав его видным членом «староверческой партии».

Вернусь к написанной Андреем Сусловым в 1924 году автобиографии. Помните то место, в котором шла речь о том, что после 1900 года у него возникла страшная нужда в побочных заработках? Но в связи с чем? «По деревенскому обычаю, – пояснил Суслов-старший в автобиографии в 1924 году, – я был уже женат и начал обзаводиться своим семейством»[14].

Из автобиографии отца М.А. Суслова А.А. Суслова. [РГАНИ]

Правда, в рукописном варианте автобиографии эти пояснения оказались почему-то зачёркнутыми. Но удивительно не это, а другое: почему Андрей Суслов не указал, на ком он женился. Забыл? Или это сделал намеренно, желая что-то существенное утаить?

Другой момент: в автобиографии Андрей Суслов вскользь упомянул о том, что его отец имел целую кучу детей. Однако всех братьев и сестёр он не перечислил. Почему? Потому что рано прервал с ними все отношения? Или не захотел углубляться в подробности?

В 1902 году у Андрея Суслова родился первый сын – Михаил. И сразу обострились вопросы: на что жить, чем кормиться? «У моего отца, – признался Михаил Суслов летом 1938 года избирателям накануне выборов в Верховный совет РСФСР, – никогда не было лошади. Душили нищета и голод. Душили помещики и купцы. 800 крестьянских дворов нашего села имели меньше земли, чем имели два соседних помещика»[15].

Не имея в Шаховском возможности прокормить семью (одна корова и пара овец особых доходов не приносили), Андрей Суслов задумался о промыслах на стороне: «В 1904 году пришлось уехать на заработки в г. Баку, где, проработав на нефтепромыслах 8 месяцев, по болезни опять возвратился в своё село. Это было как раз в революцию 1905 года. В то время при селе Шаховском существовали земские столярно-слесарные мастерские, в которых работали саратовские рабочие, которые вели усиленную агитацию и пропаганду среди населения о революционном движении и свержении царского строя, постепенно втягивая в эту работу передовое молодое поколение населения, где пришлось принимать участие и мне, за что после разгрома и подавления революции всех нас начала таскать полиция; некоторых арестовали и судили, а мне пришлось пробыть под надзором полиции два года»[16].

За что же конкретно полиция «таскала» Андрея Суслова после его возвращения с бакинских нефтепромыслов? Как в 1968 году утверждали журналисты выходившей в Ульяновской области районной газеты «Искра», он вроде бы был замешан в поджогах дома помещика Кропачёва и мануфактурной лавки торговца Цыплёнкова.

В 1970 году кое-что к этим сообщениям добавила проживавшая в Куйбышеве (теперь это вновь Самара) двоюродная племянница Михаила Суслова Галина Борисова. В письме к дяде она коснулась некоторых перипетий своей бабушки Анны Андреевны, которая приходилась Михаилу Суслову родной тётей. «Вашей родной тёте (моей бабушке) Анне Андреевне уже 84 года, – сообщила Галина Борисова. – Она хорошо прожила свою жизнь, несмотря на все невзгоды. Всем помогала, пока была молода и здорова, Вашему отцу, Вам лично, родственникам по линии Сусловых. Она помогала Вашему отцу в годы его подполья. Атеист истинный. С первых шагов Советской власти искренне помогала ей, чем могла. Она принимала участие в создании интердетдомов, работала в них долгое время. Одна, без мужа, воспитывала своих детей… Раскрыв рты мы – дети нашего огромного дома – слушали её рассказы о подпольщиках, о революционерах истинных, о Вашем отце»[17].

Вплоть до 1913 года жизнь Андрея Суслова, по его словам, была беспросветная, «и лишь в 1913 году, – рассказывал он в 1924 году в автобиографии, – по моей инициативе было организовано в селе общество мелкого кредита, где я и начал служить на правах члена кооператива и казначея, между тем не бросая и крестьянской работы. Эта работа продолжалась до августа месяца 1916 года».

Тут что интересно? Во всех официальных источниках утверждалось, что семья Сусловых нищенствовала и выживала в основном за счёт коровы и отхожих промыслов, а самому Андрею Суслову было не до грамоты. Получалось, что всё образование Андрей Суслова сводилось к тому, чтобы по слогам прочесть приказы начальства и расписаться в получении денег? Но вчитаемся ещё раз в его автобиографию. Человек в царское время не просто создал общество мелкого кредита. Он какое-то время служил в нём счетоводом. А кто его этому обучил? Не странно ли?

Добавлю: взявшись за создание в родном селе общества мелкого кредита, Андрей Суслов не забывал и про семью. Он очень хотел, чтобы его старший сын Михаил обучился грамоте, и всё сделал, чтобы тот для начала смог окончить сельскую земскую школу. Заботился он и об образовании второго своего сына – Павла.

В конце лета 1916 года Андрей Суслов в очередной раз сорвался с насиженного места и в поисках лучшей доли отправился уже не на юг, а на север, на постройку Мурманской железной дороги. Там «был выдвинут рабочими представителем как в Совет Р.Д., а также и членом в Исполнительный Комитет Мурман<ской> стройки, на каковых постах и прослужил до декабря месяца 1917 года, участвуя в разных отраслях работы и состоя в разных комиссиях, как-то: председателем прод. комиссии, членом рев. комиссии мурманских складов и проч.».

В декабре 1917 года Андрей Суслов получил первый отпуск и сразу отправился к семье домой. Но на родине отдыхать ему не дали. В Хвалынске его сразу позвали в местный совдеп. А дальше новая власть предложила Андрею Суслову создать в родном селе комитет бедноты. Не остался без дела и его старший сын Михаил.

«Зимой, когда работы в своём хозяйстве не было, – рассказывал он летом 1936 года, – иногда работал в сельсовете, помогал секретарю сельсовета и отцу, когда он был в комитете бедноты. Здесь впервые стал увлекаться политикой, стал читать политические брошюры и помогал приезжавшим уполномоченным-коммунистам собирать продразвёрстку, проводить контрибуцию и пр.»[18].

В конце 1918 года отец перебрался в Вольск, устроившись счетоводом на маслобойный завод. А потом на губернском съезде Советов его избрали членом Саратовского губисполкома. Тогда Андрей Суслов и подал заявление в партию.

Тем временем его старший сын Михаил стал проявлять всё большую активность в родном Шаховском: «В комсомол я вступил в 1919 году… По моей инициативе из группы сельской молодёжи была создана ячейка. Через несколько месяцев о существовании её узнал Хвалынский уком РКСМ и 8 февраля 1920 года утвердил нашу ячейку и выдал нам комсомольские билеты»[19]. Видимо, молодым и энергичным парнем остались довольны. Однако активность его заметили и «классовые враги». По рассказу старожила села Шаховское М.Я. Овечкиной, это едва не стоило ему жизни: «Преследовали его (Суслова. – В.О.) солдаты. Он и убежал и со страху попал на Мостяк (село в Павловском районе. – Ред.). И вот попал, а солдаты гонятся. Двое их верховых. А там татарин назём (навоз. – Ред.) вывозил. Суслов к нему. Спаси, мол, меня. Солдаты далеко едут, ищут по кустам. Этот татарин скинул назём и говорит: «Ложись!» На дне телеги дырка была. Суслов лицом вниз лёг, чтобы дышать, татарин назём на него положил и ждёт. Солдаты подъехали. «Ты не видел человека, он тут был?» Он показывает в другую сторону, в лес. А потом татарин Суслова с Мостяк увёз и там его спрятал. Потом, когда уже в Москве жил, Суслов к этому татарину заезжал, и всё время – подарки ему. Дом ему построил».

А вот у отца Михаила Суслова в какой-то момент в Саратове возникли проблемы иного рода. Кто-то из начальства застал его за выпивкой. Он был обвинён в несоблюдении партийной этики и исключён из партии. Правда, нашел заступника, который понизил наказание до выговора. Недавнему штрафнику предложили перейти в губмуку на должность помощника заведующего отделом снабжения, но как раз тогда в семье произошла трагедия – умерла жена, и двое детей болели тифом. Летом 1921 года Андрей Суслов вернулся в Хвалынск со второй супругой, Евдокией Степановной Викуловой.

Не стало Андрея Суслова в 1930 году. Что с ним случилось, до сих пор неизвестно. Его внук Револий рассказывал, что дед собрался на юг, хотел подлечиться в Кисловодске, и по дороге на Кавказ заехал к сыну в Москву, а потом пропал: то ли его убили, то ли с ним что-то произошло. Михаил Суслов пытался подключить свои связи, обращался в милицию, в прокуратуру, но никто ничего выяснить так и не смог.

После исчезновения отца у Михаила Суслова остались младший родной брат Павел, сводный брат по отцу, две сводных сестры и много других родственников. Павел впоследствии стал счетоводом и работал в Куйбышевской области, где осели и некоторые родные дядья и тётки Михаила Суслова. Однако сам он в 30‐х годах во всех анкетах из родни указывал лишь младшего брата, при этом он всегда добавлял, что утратил с ним связь ещё в начале 20‐х годов. Все отношения с близкой и дальней роднёй Суслов возобновил уже после войны.

Глава 2

Гранит науки

Вскоре после смерти матери Михаил Суслов отправился в Москву. В Шаховском его уже ничего не держало. Перед отъездом заглянул в Хвалынский уком комсомола. Там ему подписали направление на учёбу. Укомовцы ходатайствовали о зачислении его на политические курсы, кои собой представлял тогда университет имени Свердлова.

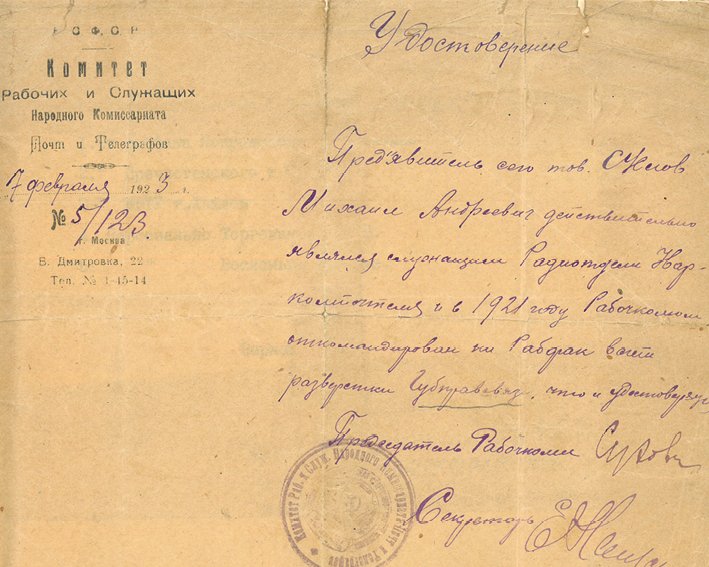

Из Хвалынска Суслов пешим отправился в Сызрань, чтобы сесть на первый же идущий в Москву поезд. А там его ожидал неприятный сюрприз. Университет имени Свердлова набор слушателей начинал лишь в ноябре. Ждать почти полгода у Суслова возможностей не было, так что пришлось заняться поисками работы. А куда его, очень болезненного, без каких-либо навыков, могли взять? Однако же ему повезло: «Устроился в Наркомпочтеле и работал там 4–5 мес. то ли в качестве секретаря радиоуправления, то ли делопроизводителем, то ли ещё кем – не знаю, т<ак>к<ак> служащих там было много и работы каждый своей не знал»[20]. Там же его приняли кандидатом в члены партии.

Суслова не покидала мечта получить хоть какое-то образование. Своего он добился только в начале 1921 года. Но чего это ему стоило? Полученное летом 1920 года направление от Хвалынского укома комсомола оказалось недействительным. Москва принимала на учёбу прежде всего по обращению губернских, а не уездных органов власти, и 16 ноября 1920 года Суслов направил в Саратовский губком комсомола слёзное письмо:

Документ о работе М. Суслова в радиоотделе. [РГАНИ]

«Имея страстное желание получить политические знания для того, чтобы этими знаниями поделиться с тёмными слоями крестьянства деревни, убедительно прошу Губком КСМ командировать меня, Суслова, в г. Москву в Коммунистический университет имени т. Свердлова на 6‐тимесячные или 2‐х годичн<ые> курсы.

При этом считаю долгом доложить Губкому, что образование я имею низшее, окончил сельскую школу, социальное положение – крестьянин и основной моей профессией является хлебопашество. Прибыл в Саратов в настоящее время из Москвы, куда был командирован Хвалынским уездкомом КСМ по постановлению от 27‐го июля с.г. с просьбой перед ЦК КСМ об определении меня на политические курсы (в университет имени т. Свердлова), но так как приём студентов тогда открыт не был, то ЦК в определении меня отказал и сообщил, что приём открыт будет с 1 ноября. Не имея совершенно средств для того, чтобы переехать из Москвы обратно на родину, мне в силу необходимости пришлось до настоящего времени проживать в Москве, терпя всякие нужды и лишения, порой даже по несколько дней сидеть голодным.