Полная версия

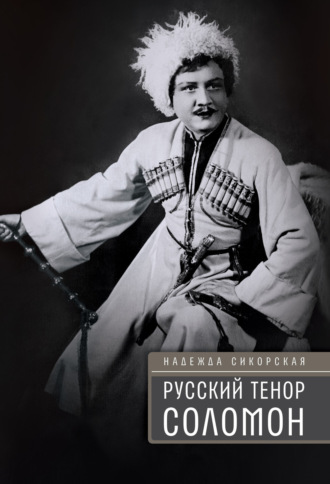

Русский тенор Соломон

Все это длинное, совсем не лирическое и, возможно, скучное отступление я позволил себе для того, чтобы Надюля лучше поняла, в какое сумбурное время мне выпало взрослеть и почему я часто не могу ответить на ее вопросы из серии «А почему у евреев?..». Откуда я знаю почему? Так исторически сложилось.

* * *Параллельно с учебой я служил на почте. Нет, не ямщиком, а упаковщиком. Вы думаете, наверное, что это было напрасно выброшенное время? Не скажите! Во-первых, внося свою долю в семейный бюджет, я ощущал себя взрослым и мог позволить себе держаться с родителями если не на равных, то по крайней мере уже не просто как ребенок. Во-вторых, из-за, а вернее благодаря необходимости совмещать учебу и работу, я приучился к дисциплине и организованности, что очень пригодилось мне в дальнейшем. А уж как восхищались потом мои коллеги по театру моим умением аккуратно сложить в небольшой чемодан и фрак, и лакированные туфли, и ноты, и просто одежду, причем так, что ничего не помнется! Вот и сейчас Надюля выложит все свои вещи на диван, а уж я буду их укладывать. А кто лучше меня может красиво завернуть подарок, да еще и бантик завязать?!

* * *Но я снова отвлекся, наверное, это все же старческое. Про почту я начал рассказывать к тому, что в том же 1922 году и тоже в декабре произошло, помимо образования СССР, еще одно историческое событие – я познакомился с Цюпкой. Не средь шумного бала и совсем не случайно, а после долгих переговоров между нашими родителями, в знаменитой швейцарской кондитерской Бернарда-Оттона Семадени (в Киеве все звали его Бернардом Андреевичем) на углу Институтской и Крещатика. Кондитерская эта славилась не только вкуснейшими пирожными, но и… кефиром, до которого я был и остаюсь по сей день большой охотник.

Мне только исполнилось пятнадцать лет, Цюпке было на год меньше, но тогда ведь судьбы детей полагалось устраивать в юном возрасте: вспомните няню пушкинской Татьяны, которой на момент замужества было тринадцать, а ее Ване и того меньше. К моменту нашей встречи моя семья всего полгода как переехала в Киев из Одессы, и Цюпка, жившая здесь уже почти пять лет, посматривала на меня свысока. Словом «лимита» тогда еще не пользовались, но отношение к провинциалам во все времена было и есть определенное…

В Киеве проживало на тот момент с полмиллиона человек, прочем евреи по численности опережали украинцев, уступая только русским. Мне кажется, из всей этой многоликой толпы я бы сразу выделил Цюпку, так она была красива! Миндалевидные карие глаза, орлиный, но совсем не типично еврейский нос, чистая белая кожа, толстая коса уложена вокруг головы на украинский манер… Занятия балетом помогли приобрести прекрасную осанку и придали походке легкость и грациозность. Одним словом, «красавица, богиня, а-а-ангел»… Но тогда я еще не был знаком с «Пиковой дамой» и подумал просто: «Пава!» И попал в точку. Настоящее имя моей жены было Ципа, оно происходит от древнееврейского Ципора, что в переводе означает «птица». Птичка, пава, голубка моя… Как только ее не называли потом – и Цилей, и Цецилией, причем даже святой, а я всю жизнь звал ее Цюпкой.

Не знаю, что подумала при первой нашей встрече она, но, говоря деловым языком, «сделка состоялась». А ведь завидным женихом назвать меня можно было только с очень большой натяжкой: я был длинным тощим подростком, без денег и без определенного будущего. Но с голосом.

Как я уже сказал, нам было соответственно пятнадцать и четырнадцать лет, поэтому ни о какой свадьбе не могло быть и речи. Но когда на следующий день после долгой беседы с Цюпкиным отцом Израилем Аврихом мой отец объявил, что мы официально помолвлены, мне, странное дело, стало легче на душе оттого, что в жизни появилась хоть какая-то четкая перспектива. Конечно, я по-прежнему мечтал о пении, о сцене и так далее, но все это было так далеко, нереально, так туманом скрыто… А тут вдруг появилась вполне реальная девушка, с которой мне с самого начала было просто и весело и которую я легко представлял себе в качестве моей жены, матери моих детей, хозяйки моего дома. Удивительно, что вот так встретишь совершенно незнакомого человека, а внутренний голос подскажет тебе: это он, в данном случае – она, своя, родная, на всю жизнь. Было решено, что мы поженимся, как только я встану на ноги и смогу содержать семью, и мы стали вместе ждать этого момента, который наступил аж через семь лет, и о нем я расскажу позже. А пока скажу лишь, что прожили мы с Цюпкой шестьдесят один год, не считая семилетнего периода ухаживания, и когда два года назад ее не стало, умерла и половина меня, а вторая продолжает жить просто так, по привычке, которая, как правильно заметил Александр Сергеевич, дана нам свыше в качестве замены счастию.

Я молю Бога, чтобы и Надюле встретился хороший, добрый человек. Как бы я мечтал до этого дожить, посмотреть в глаза ее избраннику, побывать у них на свадьбе (а может, и спеть, если разрешат!), подержать в руках малыша… Ах, какое это было бы счастье! Но она такая разборчивая, так воротит нос, что боюсь, это будет не скоро, а ведь мои часы тикают все быстрее…

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.