Полная версия

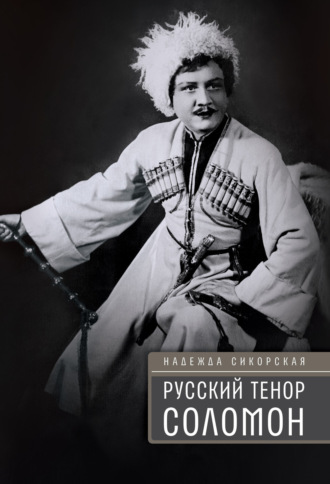

Русский тенор Соломон

Воспоминания о моем первом выходе в оперу свежи в моей памяти, как если бы это было вчера, а ведь прошло, шутка ли, семьдесят пять лет! Это было Волшебное Событие, от начала и до конца. Волшебство началось уже с похода за контрамаркой. Мне предстояло открыть тяжеленную дверь Оперного театра, подойти к кабинету администратора и непринужденным тоном – почему-то мне казалось очень важным дать понять администратору, что походы в оперу для меня дело привычное, – попросить заветную бумажку. Как я уже говорил, даже ребенком я предпочитал быть готовым к худшему, а потому не удивился бы, если администратор в лучшем случае посмеялся бы надо мной, а в худшем – позвал бы городового, чтобы меня вытолкали из театра в шею за несусветную наглость. Но ничего подобного не произошло.

Когда я собрался с духом и, сделав для храбрости несколько приседаний, боком протиснулся в фойе, то увидел там двух беседующих господ. Они прервали беседу и с любопытством уставились на меня – думаю, я не был похож на завсегдатая оперного театра. Один приветливо обратился ко мне:

– Вы что-то ищете, молодой человек?

– Нет, то есть да. – Я совсем смутился и от смущения выпалил гораздо резче, чем намеревался: – Мне нужен администратор.

– Прекрасно, – ответил мужчина. – Я и есть администратор. Чем могу служить?

Оттого что после моей невольной резкости его приветливый тон ничуть не изменился, мне стало совестно, и, взяв себя в руки, я как можно вежливее сказал:

– Видите ли, мадам Бродская обещала попросить для меня контрамарку, вот записка от нее.

– Мадам Бродская? – администратор если и удивился, то вида не подал, словно и для него было самым обычным делом выдавать контрамарки десятилетним мальчишкам. – Пройдемте в кабинет. Прошу! – и изящным жестом он пригласил меня последовать за ним.

В уютном кабинете с обитыми красным бархатом креслами он прочитал записку.

– Соломон Хромченко, если не ошибаюсь? – сказал он и посмотрел на меня поверх очков.

– Да, это я.

– Чудно! А вот и ваш пригласительный билет на два лица.

На два лица! Вот счастье, значит, можно и маму повести. Да и «пригласительный билет» звучало лучше, чем «контрамарка». Ощущение собственной значимости, усиленное тем, что этот солидный господин обращался ко мне на «вы» и вел себя со мной как со взрослым, наполнило меня до краев, и я боялся, что лопну от гордости. Очевидно, все эти эмоции отразились на моей сияющей физиономии, потому что администратор потрепал меня по голове и предложил конфету.

– Ну, бегите, Соломон, порадуйте маму! И передайте дедушке привет от Френкеля! – это он прокричал уже мне вдогонку.

Помню, меня удивило тогда не то, что он знал моего деда, человека крайне далекого от театральной жизни, а то, что администратором Оперного театра оказался еврей, «наш человек», как всегда говорил дед. Тогда я еще не знал, что слова «администратор», особенно культурного учреждения, и «еврей» могут считаться практически синонимами. Куда бы ни забрасывали меня позже гастрольные поездки, в какой бы глухой провинции я ни оказывался, если там был хоть один еврей, то можно было не сомневаться, что он занимал именно эту должность. Почему так, понятия не имею, но факт остается фактом.

Выскочив из здания театра, я сломя голову понесся домой – билеты в одной руке, конфета в другой. Добежав, стремительно распахнул дверь и завопил:

– Мама, я поведу тебя в оперу!!!

Заметили, да? Не «мы пойдем», а «я тебя поведу». Мама в это время что-то пекла, руки у нее были в муке, поэтому она обняла меня как-то локтями, чтобы не запачкать, и, внимательно посмотрев мне в глаза, сказала:

– Спасибо, сыночка. Я уверена, что это будет один из самых лучших дней в моей жизни.

Если бы в тот момент существовала хотя бы теоретическая возможность достать для мамы луну с неба, я бы обязательно за ней полез, чтобы доказать, что я и не на такое способен.

В день нашего первого совместного и первого для меня вообще выхода в свет мы с мамой решили отправиться пораньше, чтобы не торопиться и растянуть удовольствие. На маме был элегантный светло-голубой туалет со шляпкой в тон, которой я раньше никогда не видел. Мой костюм «от мадам Бродской», как мы в шутку называли его между собой, увы, еще не был готов, так что пришлось обойтись небогатым гардеробом, который значительно обогатился с появлением, за час до нашего торжественного выхода, деда с роскошной белой рубашкой – мне в подарок. И вот, при полном параде, страшно довольные собой и друг другом, мы и отправились.

* * *Конечно, живя в Одессе уже больше года, я сотни раз проходил мимо Оперного театра, но как-то никогда не обращал на него внимания – ну здание, ну красивое, стоит себе и стоит. Теперь же, благодаря маме, я увидел его совсем другими глазами. Одесская опера была тогда, можно сказать, новенькая, тридцатилетняя, построенная вместо старого, сгоревшего в 1873 году здания двумя архитекторами из Вены, не помню их фамилии. Мама объяснила, что стиль здания назывался венским барокко и что в Европе, наверное, подобных зданий видимо-невидимо, но у нас оно было одно.

Мое внимание привлекла скульптура, изображающая тетеньку в колеснице, запряженной четырьмя невиданными мною животными. Как выяснилось, это была Мельпомена, покровительница искусств, а звери – укрощенные ею черные пантеры. Укрощенные не укрощенные, но вид у них был свирепый, хорошо, что скульптура находилась далеко от земли, над фасадом. Под колесницей расположились и другие скульптуры, и про каждую из них мама рассказала мне тогда необыкновенную историю. Я смотрел на маму во все глаза и слушал открыв рот: мне и в голову не приходило, что она знает столько удивительных вещей!

Обойдя театр со всех сторон, причем по нескольку раз, мы заметили, что публика начинает собираться, и поспешили войти.

Ну что мне сказать вам о моем впечатлении от зала? Как выразилась бы Надюля, «я обалдел». Выражение не самое элегантное, но очень точно отражающее мое тогдашнее состояние. Красный бархат, позолота, потрясающая лепка, всевозможные канделябры и светильники, а на потолке – огромная хрустальная люстра. Сразу подумалось: а что, если она свалится? Вот грохоту будет! И только когда мы уселись на свои места – шикарные, в седьмом ряду партера, да еще в самой середке, – я обратил внимание на занавес, и дыхание у меня захватило. Какое великолепие, какая потрясающая вышивка, сколько же человек трудилось над ней? А публика! Господа во фраках и смокингах, дамы в вечерних платьях, а за отсутствием вечерних просто в лучших, какие есть. В то время никому бы не пришло в голову заявиться в оперу в джинсах, впрочем, тогда их и в помине не было. С другой стороны, лучше в джинсах в оперу, чем в костюме в подворотню. Но это уже нынешних времен тема.

В страшном возбуждении я вертел головой, когда мама сказала: «До начала еще десять минут. Хочешь, заглянем в оркестровую яму?»

Хотел ли я?! Естественно, хотел. Мы чинно прошли по проходу между креслами, и я склонился над ямой. Боже мой! Большую часть инструментов я в жизни не видывал и понятия не имел, как они называются и как звучат. Узнал я только скрипки (благодаря Бусе), виолончели, трубы, все вместе взятые, да мама показала мне арфу. Оркестр начал разыгрываться, и от какофонии у меня закружилась голова.

Но тут появился капельдинер и, позвонив в колокольчик, попросил всех занять свои места. Мы уселись, свет постепенно погас, прозвучала увертюра, занавес открылся, перед нами предстала огромная, как мне показалось, сцена, а дальше… дальше все было как во сне.

Не забывайте, мне не было и десяти лет, я не знал, что такое куртизанка, да и влюбляться мне еще не случалось, поэтому все происходящее я воспринимал как сказку, в которой была хорошая принцесса Виолетта, трудно поддающийся оценке барон Жермон и в общем неплохой, но эгоистичный и безответственный принц Альфред. Менотти пел, разумеется, Жермона, и за всю последующую жизнь мне редко довелось видеть такое соответствие между исполнителем и сценическим образом. Разве что, когда Марк Осипович Рейзен на свое 90-летие спел Гремина в Большом – вот это был настоящий «боец с седою головой»!

При всем уважении к заезжей звезде мое внимание было приковано к Альфреду. Как же он был красив, элегантен, подтянут, как раскованно держался, как прекрасно танцевал, а уж как пел, об этом даже говорить не приходится. В местах, где голос его звучал piano или pianissimo, я невольно оглядывался назад, на галерку, чтобы проверить, слышно ли им там, наверху, так же хорошо, как и мне: очень хотелось, чтобы все зрители разделили мое удовольствие. Акустика в Одесском оперном театре была прекрасная, так что я уверен, что слышно было всем. Альфред – вот не знаю я, что за молодой певец выступал в тот вечер! – пел, а я в своем кресле открывал рот, и ощущение свободы, полета, пусть временной, но власти над сотнями людей в зале, которое, я думаю, испытывал он, передавалось и мне.

https://solomonkhromchenko.com/na-kryliah-pesni/

Так и осталось у меня от того вечера ощущение счастья, когда закроешь глаза и уносишься на крыльях музыки куда-то далеко-далеко… ♫ Видел ли я себя на месте Менотти или безымянного тенора? Не думаю, что я был тогда настолько самонадеян, хотя точно сказать затрудняюсь.

После спектакля я не мог заснуть, мама долго со мной сидела, мы всё обсуждали и обсуждали увиденное, а сон все не шел и не шел, но это было не важно. Наутро я первым делом помчался к Додику, чтобы поделиться с ним впечатлениями. Со все нарастающим нетерпением ждал я встречи с Менотти.

И вот торжественный день наступил. Костюм – роскошный, синий в тоненькую белую полоску – был готов, и я был в нем, по моему собственному мнению, а также по мнению мамы, папы, деда, Наума, Сони и Рабиновича, то есть совершенно объективно, неотразим. Что там Менотти! Я ощущал себя способным покорить весь мир! Мне было десять лет. Почти.

К итальянцу, занимавшему лучшие апартаменты гостиницы «Лондонская», в которых лет за двадцать до него останавливался сам Ротшильд, мы, то есть Рабинович, мама и я, отправились пешком, чтобы я мог успокоиться, собраться с мыслями, подышать. Вышагивать по Одессе в такой компании, да еще в новом костюме… Я так остро ощущал значимость момента, так полон был сознания того, что на нас все оборачиваются, что совершенно не мог сосредоточиться на предстоящей встрече. В голову лезли ну совсем не относящиеся к делу мысли: достаточно ли начищены мои ботинки, не видна ли мамина аккуратная штопка на правом носке, получилось ли у Буси выстрогать для меня такую же дудочку, как для Додика, сколько времени продлится встреча с итальянцем, а главное – угостит ли он меня чем-то этаким, итальянским…

Мы подошли к гостинице как раз в тот момент, когда к ней подъехал экипаж мадам Бродской. Завидев его, швейцар сначала встал навытяжку, а потом побежал помочь ей выйти, с явным расчетом на чаевые.

– Добро пожаловать, мадам Бродская! – приветствовал он ее с глубоким поклоном и подозрительно взглянул в нашу сторону.

– Спасибо, Игнатий, – ответила мадам и протянула ему несколько монет. – Эти господа со мной.

– Благодарствуем, доброго здоровьечка, – зачастил Игнатий, кланяясь в пояс.

А навстречу уже шел управляющий, в сопровождении которого мы прошли через огромный холл. Глаза у меня разбегались: везде мрамор, ковры, цветы, яркий свет… Поднялись на лифте на третий этаж, где управляющий забежал вперед и деликатно, костяшкой указательного пальца, постучал в дверь номера. Дверь открылась практически мгновенно, и нас приветствовал симпатичный молодой человек, которого я принял бы за профессора, если бы управляющий не успел шепнуть, что это переводчик.

– Добрый день, господа, проходите, пожалуйста, маэстро ждет вас, – любезно, но с достоинством произнес он по-русски немного нараспев, с чуть ощутимым мягким, ласкающим ухо акцентом.

Профессор не заставил себя ждать. Не успели мы оглядеть гостиную – номер состоял из нескольких комнат, он был просторнее большинства домов в Златополе, – как раздались быстрые шаги и переводчик возвестил:

– А вот и маэстро!

Каково же было мое разочарование! Вместо стройного благородного брюнета с маленькими усиками, каким он предстал на сцене, перед нами возник небольшого роста господинчик со слишком длинными кудрями, беспорядочно распадавшимися на все стороны от аккуратной круглой лысины. Он был одет по-домашнему, в кремового цвета штаны на пуговках, плотно обтягивавшие его упитанное брюшко, белую рубашку апаш и кремовый же жилет, который был расстегнут. По нашим понятиям, принимать незнакомых людей в таком виде было неприлично, и я перепугался, что мадам Бродская, на лице которой явно читалось удивление, сейчас обидится и уйдет.

Но толстячок был так радушен, он так элегантно приложился к ее ручке и с такой горячностью и восторгом рассказал – через переводчика, конечно, – о том, что наслышан о ее меценатстве и о щедрости покойного сеньора Бродского, что мадам обижаться передумала и с довольным видом уселась в предложенное кресло. Менотти галантно поцеловал руку и моей маме, чем страшно ее смутил, придвинул кресло и ей и жестом пригласил присесть нас с Рабиновичем.

Я во все глаза смотрел на Менотти: разве таким представлялся мне итальянский певец? А где же изящество, осанка, стройность, интересная бледность, размеренность движений, томность во взоре, наконец? Ничего этого не было и в помине. Был самый обычный человек, с аппетитом принявшийся уплетать принесенную мадам Бродской клюкву в сахаре производства их фабрики. Впрочем, любовь к сладкому немного примирила меня с ним. Покончив с клюквой, чаем и предложенным итальянцем ликером с одуряющим ароматом, взрослые решили наконец заняться мной.

– Ну-с, мой юный друг, – устами переводчика произнес Менотти и посмотрел на меня с веселым любопытством.

Он был совсем нестрашным, и я расслабился, но все же быстро взглянул на всякий случай на маму, ища поддержки. Мама, редко бывавшая в светском обществе и в рот не бравшая спиртного, под воздействием внимания итальянца и сладкого ликера разрумянилась, отчего сразу сделалась моложе и еще красивее, чем всегда. Ее вид очень меня порадовал и придал бодрости.

– Итак, вы любите музыку и хотите стать певцом. Что ж, это похвально, похвально. А не могли бы вы что-нибудь спеть?

«Да запросто», – подумал я, а вслух сказал, следуя наставлениям Рабиновича:

– Это будет для меня большой честью, профессор.

И, встав со стула, выдал неаполитанскую песню «Как ярко светит после бури солнце» Эдуардо ди Капуа, взяв в конце ля-бемоль.

– Браво, брависсимо! – захлопал в ладоши маэстро. – Какой звучок! Какой чудесный, чистый звучок! Очень, очень интересно. Давайте-ка что-нибудь еще.

Набравшись смелости, я спел «Сердце красавицы» – «La donna è mobile», наверное самую известную арию тенорового репертуара. Как вы понимаете, все это я исполнял на итальянском языке, выучив на слух, без нот, без текста, благодаря часам, проведенным перед патефоном. Сейчас бы мне это не удалось, но в детстве нет непреодолимых препятствий. Очевидно, Менотти думал о том же, потому что, уже не смеясь, спросил меня, когда я закончил на верхнем си:

– А где же вы всему этому научились?

– У меня есть пластинки Энрико Карузо, я их каждый день слушаю, это мой любимый певец! – гордо объявил я, не замечая, что за спиной итальянца мама, мадам Бродская и Рабинович дружно делают мне страшные глаза. Тогда я еще не знал, что никогда и ни при каких обстоятельствах нельзя говорить одному певцу, что ты предпочитаешь другого, особенно если этот другой еще жив.

Но, очевидно, Менотти решил сделать скидку на мой юный возраст и провинциальность.

– Похвально, очень похвально, – сказал он, хотя даже я заметил, что по лицу его пробежала какая-то тень. – Карузо, безусловно, прекрасный певец, крепкий голос, хотя, конечно, о многом можно спорить… Но вы не думайте, у нас с Энрико прекрасные отношения! – тут же добавил он и, словно желая раз и навсегда закрыть эту тему, положил руку мне на плечо и объявил собранию:

– Господа! Конечно, мальчик слишком молод и ему нужно будет несколько лет помолчать, но уже сейчас я могу заявить вам со всей ответственностью: этот ребенок будет петь!

Таким образом моя судьба была, выражаясь словами пушкинско-чайковской Татьяны, уж решена. И безвозвратно. Правда, продолжение этой истории последовало лишь десять лет спустя, а пока на дворе был сентябрь – сентябрь 1917 года. Через месяц Дельфино Менотти покинул Одессу, теперь уже навсегда. Уехала в Базель к дочери и мадам Бродская.

* * *Что же произошло за эти десять лет? О событиях, потрясших мир месяцем позже, всем хорошо известно. Революционная волна докатилась из центра России и до нас, правда, не сразу, и даже не столько сама волна, сколько ее последствия: начался массовый приток в города евреев из разрушенных, «смытых волной» местечек, переходивших из рук одной власти в руки другой. За свою краткую жизнь под властью большевиков, то есть после упразднения черты оседлости и до прихода фашистов, их жители не раз успели побывать в роли подопытных кроликов, испытав на себе военный коммунизм, индустриализацию, коллективизацию, нэп… Повсюду царили голод, тиф, нищета. Как реагировало на все эти новшества население местечек? Так же, как все евреи мира во все века: оно пыталось приспособиться, влиться в новую жизнь, выжить… Однако даже у еврейского терпения и способности адаптироваться к обстоятельствам есть пределы.

Я помню, как на моих глазах под влиянием нового времени и новых жизненных реалий начала распадаться традиционная еврейская община. Революция и обещанное ею, по крайней мере на словах, равноправие открыли для евреев новые возможности, ускорившие ассимиляцию и параллельно – распад вековых устоев. Но некоторым особо ярым коммунистам среди евреев, членам так называемой Еврейской секции, или Евсекции, течение этих сложных процессов показалось недостаточно быстрым, и они решили его подтолкнуть, начав уже в 1918 году кампанию против старого еврейского мира.

Я не историк, не политик и уж конечно не специалист в вопросах религии, а просто человек, проживший долгую жизнь и много повидавший на своем веку. И вот, на девятом десятке я так и не понимаю, что двигало этими людьми, которые, сами в большинстве своем выйдя из местечек, теперь, отрекаясь от отцов и дедов, клеймили и громили – в прямом и переносном смысле – все, что еще недавно было им близко и понятно. Жертвы погромов сами становились погромщиками! Впрочем, не к этому ли сводится любая революция?

* * *Естественно, в стране традиционного антисемитизма революционеров других национальностей должно было забавлять, что еврей еврея бьет, – вот вам и хваленая еврейская взаимовыручка! Я уверен, что суть разногласий между еврейскими группировками была им абсолютно безразлична и вообще непонятна – что иврит, что идиш, один черт, им важен был результат. Как мы знаем, очень скоро преследователи разделили участь преследуемых: подавляющее большинство активистов Евсекции было сослано или расстреляно.

Но за недолгое время пребывания у власти эти люди успели наделать много бед. Евсекция начала кампанию против иврита, владение которым приравнивалось к участию в сионистском движении и практике еврейской религии. По непонятным причинам первые еврейские коммунисты считали, что иврит – это язык «буржуазной культуры», Запада, религиозников, а не просто народа. Действительно, в Восточной Европе бытовым языком евреев был идиш, но образованные люди владели и ивритом. Увы, как это часто бывает, языковая проблема переросла в политическую: Евсекция видела в сионистском движении конкурента, отвлекавшего «ее аудиторию» от проблем классовой борьбы и ведущего ее к национализму и мечтам о еврейском государстве. Мы знаем, чем все это кончилось: государство Израиль обязано своим существованием именно выходцам из России, не принявшим новую навязываемую им идеологию и уехавшим в Палестину. При этом многие из них были вдохновлены социалистическими идеями, недаром так много общего между кибуцами и колхозами!

Все это – «высокие материи», о которых можно спорить до бесконечности. Но ведь именно из-за этого, как стало известно недавно, уже к 1925 году более трех с половиной тысяч евреев, сыновей и отцов, было арестовано и сослано, многие расстреляны. В чем была вина этих людей? Только в том, что они пытались сохранить за собой право говорить на своем языке, соблюдать свои праздники, чтить свои традиции. В этом праве им было отказано. Почему? Почему любой грузин, армянин, татарин обладает этим самым элементарным правом, а мы нет? Вот в этом-то и вопрос. Конечно, все это я понял гораздо позже, а тогда я просто жил и изо всех сил пытался верить в светлое будущее.

Волна перемен подхватила и нас. Отец потерял работу в Одессе, несколько лет нам приходилось трудно, а потом, в 1922 году, мы перебрались в Киев, где папе обещали место. Место действительно нашлось, не ахти какое, но у многих и такого не было. Нам пришлось затянуть ремешки, но жизнь продолжалась, и это было главное. Понятно, что мне было не до пения, хотя я продолжал слушать разные пластинки и заниматься самостоятельно, что, как я понимаю сейчас, было крайне опасно: без наблюдения педагога я мог или совсем сорвать себе голос, или довести его до невосстановимого состояния. Но меня снова пронесло, что можно отчасти объяснить не чудом, а просто тем, что на эти самостоятельные занятия у меня оставалось очень мало времени.

Новая власть запретила давать религиозное образование людям до восемнадцати лет, и все еврейские школы – хедеры и иешивы – в Киеве быстро позакрывали, но на этом процесс вытеснения еврейской религии не остановился. Регулярно, а особенно перед еврейскими праздниками, устраивались «мероприятия»: лекции, митинги, бесплатные обеды, парады и так далее. Как вы думаете, что веселее мальчишке: маршировать с друзьями под духовой оркестр или сидеть в синагоге? Вот именно! Позакрывали и синагоги, превратив их, как и великое множество церквей, в клубы, склады, разные подсобные помещения. Однажды я присутствовал при том, как сжигали религиозные книги, выволоченные на улицу из одной из киевских синагог и сваленные в кучу! Многим из тех изданий было по несколько сотен лет, они были обтянуты кожей, и жженая кожа жутко воняла. Общая неразбериха и нехватка еды тоже играли свою роль: я прекрасно помню, например, панику мамы, когда на Пасху в 1923 году мацу достать было невозможно, а карточки на муку кончились.

Несмотря на все это, пропаганда почти не имела влияния на старшее поколение. Многие евреи, и особенно женщины, продолжали соблюдать еврейские традиции уже после того, как еврейская вера была официально отвергнута государством. Сначала это делалось более открыто, а потом, когда риск расплаты стал слишком велик, – втайне, у кого-то на дому, небольшими группами. Ведь дошло до того, что преподавание иврита или Торы приравнивалось к контрреволюционной деятельности и каралось расстрелом! Но усилия наших стариков не давали желаемых результатов: изучение Торы не привлекало молодежь, смеявшуюся над пережитками прошлого. Мы, подростки и молодые люди того времени, были более податливы на обещания прекрасного будущего и быстро начали связывать все, что касается еврейства, с прошлым. Кроме того, всей работающей молодежи приходилось трудиться по государственному календарю, то есть и по субботам, и в праздники, но мы не печалились: белые рубашки и косоворотки привлекали нас куда больше, чем черные сюртуки и шляпы.

После закрытия иешивы я доучивался в обычной местной школе, где преподавание велось как на украинском, так и на русском языке. Мне повезло, ведь для многих еврейских детей мест в государственных школах не оказалось. Преподавателем русского была у нас милейшая, очень интеллигентная женщина, имени-отчества которой я, увы, не помню. Она быстро избавила меня от «говора», впрочем, незначительного, за что впоследствии я был ей премного благодарен. Моим родным языком я считал тогда украинский, а идишем владел довольно бойко, но только на разговорном уровне – в нашем доме все три языка использовались приблизительно на равных. С тех пор я больше пятидесяти лет прожил в Москве, и конечно же мой язык – русский, на нем я говорю, пишу, думаю, на нем мне снятся сны. Украинский я практически забыл – петь на нем могу, так как музыкальная моя память надежнее обычной и выученные в детстве и юности песни засели прочно, а вот говорить – с большим трудом. От идиша же остались только крохи, которыми мы с Цюпкой пользовались, когда хотели, чтобы дети нас не поняли. А теперь и Цюпки нет…

* * *Страдаю ли я от того, что не говорю на идише? Нет, конечно, но, с другой стороны, не могу не задавать себе вопроса: а кому мешало бы, если бы я на нем говорил? Неужели стоило в то время, когда денег так не хватало на самые актуальные нужды – просто на хлеб, затрачивать огромные средства на всю эту нелепую «борьбу с еврейскими традициями», высылать из страны или обрекать на гибель сотни культурных, образованных людей, которые могли бы быть полезны новой власти уж никак не меньше, чем многие из тех, кто быстро нашел с ней общий язык. Отказ евреев, особенно молодых, от идиша произошел довольно легко, ведь, когда умирает культура и ценности, передаваемые языком, уходит из жизни и сам язык. И что уж совсем парадоксально, необъяснимо и просто глупо, так это то, что вскоре после насильственной кампании курс неожиданно изменился и большевики с прежним азартом принялись за реанимацию идиша. Уже с 1924 года, то есть вскоре после создания СССР, было решено в целях укрепления нового государства поддержать нацменьшинства. Развернулась кампания «коренизации», противоположная прежнему ассимиляционному направлению. Вновь появились еврейская печать, школы, суды и советы на идише, но, как говорится, поезд ушел. Сами евреи уже потеряли интерес к этому старому новому языку, который за несколько лет успел значительно русифицироваться, утратив при этом большую часть слов ивритского происхождения. Попытки возродить разрушенное не дали ожидаемых результатов – еврейские газеты не находили читателей, из нескольких десятков театров на идише международного уровня достиг только бедный покойный Михоэлс со своим ГОСЕТом; в еврейских школах, вынужденных копировать программу русских и не касавшихся поэтому вопросов еврейской истории и культуры, некому стало преподавать… Воскрешения не получилось, покойник был явно скорее мертв, чем жив.