Полная версия

География искусства. Смыслы пространства

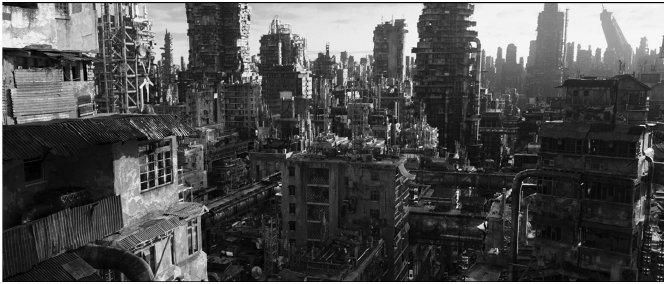

В художественных постапокалиптических фильмах конца XX – начала XXI в. «грязные» цвета – серый, коричневый – обычно связаны с промышленными конструкциями, которые в современной системе ценностей начинают символизировать инфернальные и разрушительные силы (рис. 7).

Рис. 7. Кадр из фильма «Алита: боевой ангел». 2019. URL: https://s3.us-west-1.wasabisys.com/cap-that.com/movies/ alita-battle-angel/bluray/alita-battle-angel(2019)_4507.jpg

Эмпирические исследования цветовых предпочтений показывают, что «людям нравятся цвета, сильно ассоциирующиеся с объектами, которые им нравятся (например, синий с ясным небом и чистой водой), и не нравятся цвета, сильно ассоциирующиеся с объектами, которые им не нравятся (например, коричневый с фекалиями и гнилой пищей)» [Palmer, 2010, p. 8877]. Соответственно, можно говорить об обратимости символики. Цвета становятся символами объектов и явлений. Но в то же время объекты становятся выразителями цветов.

Конечно, коричневый и серый могут иметь благородные оттенки и использоваться в дизайне элитных жилых кварталов. Серые и серебристые цвета присущи высотным ансамблям, сделанным в стиле хай-тек. «Использование стекла и нержавеющей стали было призвано подчеркнуть современный характер этого места, но также смягчило внешний вид этих высотных зданий благодаря отражающим свойствам этих материалов. Большие стеклянные пластины работают как зеркала, дублируя внешнюю среду, меняя цвет в зависимости от погоды. Панели из тонированного стекла и аскетичные стальные орнаменты используются для придания большей зернистости и текстуры монолитным фасадам. Дневной свет почти окрашивает стальные детали в контраст с обшивкой здания» [Zimnicka, Balanicka, Kroll, 2022].

Цвета природы в контексте культурного ландшафта

Сельский ландшафт и ландшафт малых поселений обычно вписываются в природную палитру – либо гармонируют с ней, либо противостоят.

В современном мире палитра колористики в городском проектировании малых поселений может опираться на палитру цветов земли [Вейгуд, 2017], и для этого даже проводятся специальные научные изыскания.

Здесь коричневый может иметь смысловые характеристики «природности», «натуральности», экологичности. «В естественной среде есть стволы и ветви деревьев, вспаханные земли, время года, осень, когда зеленые листья, проходя через красные, оранжевые, желтые варианты, становятся коричневыми, прежде чем упасть на землю». При этом физики утверждают, что «коричневый цвет не относится к электромагнитному спектру и что коричневого света не существует.

Мы воспринимаем коричневый исключительно как “цвет объекта”, например, когда наш глаз стимулируется светом, рассеянно отраженным окрашенной в коричневый цвет поверхностью, освещаемой источником, работающим в широком спектральном диапазоне. <…> Коричневый – это темно-оранжевый (или также темно-желтый), то есть он подразумевает относительно низкую яркость» [Ronchi, 2010, p. 9–20]. Элитные деревянные шале не маскируют, а подчеркивают цвет натуральной древесины своих стен, что, кстати, обеспечивается различными пропитками, в том числе и противопожарной.

Жилые дома, построенные из неокрашенного дерева, чаще всего имеют либо серый, либо коричневый цвет, который в природном ландшафте воспринимается гармонично. Изначально светло-коричневый цвет дерева (особенно, если используется осина) на Севере и на высокогорье становится серебристым под воздействием природных факторов, и строения выглядят будто покрытые серебром (благородный серый) (рис. 8).

Цветовые фокусы в природном ландшафте связаны с особенностями визуального восприятия, они должны быть заметны в основном тоне ландшафта. Поэтому в архитектуре и других рукотворных элементах часто используются дополнительные цвета к ландшафту. Красный популярен в общем зеленом тоне лесных ландшафтов. Голубой цвет гор провоцирует частое использование желтого, охристого. При этом для формирования колористики поселения используются не только цвета архитектуры, но и декор, флаги и т. п.

Рис. 8. Храм Владимирской иконы Божией Матери, село Подпорожье, Ленинградская область, Россия.

URL: https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/3/34/Церковь_Владимирской_иконы_Божией_Матери_в_Подпорожье_удаленно. jpg

При восприятии природного ландшафта определенные цветовые характеристики пейзажа привлекают наибольшее внимание, согласно исследованиям трекинга глаз – «пурпурно-зеленая вариация является важным фактором в горных ландшафтах, желто-голубое цветовое поле является важным фактором в водных ландшафтах, сложность является важным фактором в открытых ландшафтах, и изменение оттенков является важным фактором в лесных ландшафтах» [Huang, Lin, 2019, p. 12].

Колористическая символика садов связана с теми же титульными цветами и с «господствующей семантикой» эпохи [Лихачев, 1991, с. 16], к ней также добавляется символика собственно растений, например, розы или лилии, которые имеют определенные смысловые коннотации в христианской символике. Интересно, что кажущееся многоцветие разнотравья тоже чаще всего подчиняется одному аспекту, определяемому временем цветения того или иного вида. Геоботаники говорят о желтом, красном, фиолетовом и других аспектах, определяющих цветение дикоросов.

Причем интересна причинно-следственная инверсия семантики растений, связанных с их цветом. Внешний вид растения, послуживший поводом для создания легенды, мыслится как результат этого события, например «в южнославянской традиции растение, чей облик связан с менструальной кровью Богородицы, получило название богородичиная трава и употребляется в сфере, связанной с женскими функциями» [Колосова, 2009, с. 270]. «Один и тот же признак может осмысляться по разным схемам: так, сочетание двух цветов может мотивировать названия брат-сестра или день и ночь» [там же].

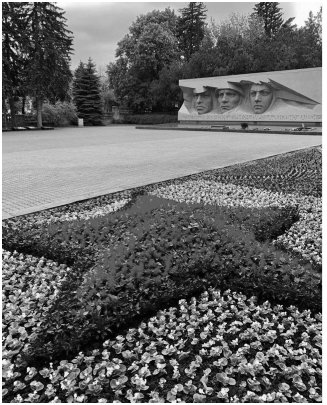

В парках цвета клумб разграничены между собой, создается определенный рисунок, орнамент из растений разного цвета, в зависимости от идеи это могут быть цвета национального флага, цвета революции, цвета религиозных орденов и т. п. (рис. 9)

С точки зрения ландшафтного архитектора цвет – наиболее мощный инструмент воздействия. «Ничто в саду не производит такого сильного впечатления, как цвет: он может остановить взгляд человека на конкретной точке, задать ему определенную траекторию обзора композиции, вызвать сильные эмоции, переживания и ассоциации. Цвет лучше всего использовать для создания эмоционального фона в саду, для манипуляции с настроением и чувствами людей. “Язык цвета” практически универсален, он сопоставим с речью человека, и поэтому обладает ее функциями: коммуникативной, номинативной, выразительной и побудительной» [Ястребова, 2013, с. 104–105].

Рис. 9. Клумба в виде красной звезды в Парке Победы. Ставрополь, Россия.

URL: https://ogorodniku.com/dachnyj-dekor/18309-klumba-v-vide-zvezdy-58-foto.html

В ландшафтной архитектуре гораздо более значим вопрос сезонности, чем в обычном городском ландшафте. Имеет значение цвет листвы деревьев, меняющийся в зависимости от сезона. В умеренном климате ландшафтный архитектор должен учитывать также каким будет сад или парк зимой – преимущественно в черно-белой гамме. Зимой солнце дает «сильные и длинные тени, что порождает театральный, драматический эффект, позволяя играть на формах. В это время солнце больше обыгрывает не цвет, а структуру крон деревьев, текстуру малых архитектурных форм, а также их противопоставление поверхности земли и самой тени. Но это не значит, что зимнее время подразумевает отсутствие цвета в саду – в это время в игру вступает цвет и текстура коры деревьев (например, Рadus maackii, Betula nigra), плоды и ягоды, хвойные деревья и кустарники, а также мощение и малые архитектурные формы» [Ястребова, 2013, с. 106].

В парках и в городской колористики имеет значение цвет листвы деревьев и кустарников. Как показывают исследования, разные варианты цвета листвы (зелено-белые, зелено-желтые) вызывали чувства «комфорта», «расслабления», «естественности», «красоты» и «жизнерадостности» по сравнению с другими цветами [Foliage …, 2021, p. 6].

Кроме того, большинство городов имеет регулярные зеленые насаждения на улицах, которые в зависимости от периода цветения и сбрасывания листвы меняют облик города [Musso, 2013]. Важен и цвет коры деревьев в период сбрасывания листвы, например платаны со светлой корой создают эффект «светлого», «воздушного» города.

В случае природных ландшафтов человек сообщает им смыслы с точки зрения эстетики – эстетичность определяет их визуальную ценность. При этом большое значение имеет цветовой контраст, насыщенность, разнообразие цвета. Разнообразные и сбалансированные цветовые пятна или доминирующее цветовое пятно, контрастирующее со множеством мелких пятен с вкраплениями цветовых компонентов расценивается зрителями и исследователями как превосходное визуальное качество [Implementation …, 2022].

Хромодинамика в ландшафте

Значимые цветовые фокусы разнятся по степени своей временной закрепленности в ландшафте, формируя «подвижное цветопространственное поле» [Ефимов, 1990].

Периодические имеют разные временные периоды проявления и/или доминирования в культурном ландшафте, обусловленные как физикогеографическими причинами (географическая широта, сезонность), так и культурными, политическими, идеологическими (праздники, выборы и т. п.).

Самый распространенный периодический хроматический элемент в культурном ландшафте – цветы, живые или принесенные на мемориальные места. Некоторые деревья в период цветения становятся национальными или локальными символами. Цветущая сакура (слива) – символ утонченной красоты японской культуры. Цветущий каштан – символ украинской столицы Киева.

Ежедневная периодичность – свет рассветного, полуденного или закатного солнца, рассеянный свет облачного неба. Камни, обращенные гладкой поверхностью к солнечному свету (на юг или юго-восток), в древних культурах использовались для создания святилищ, нанесения петроглифов. Много позже по этой причине культовые скульптуры устанавливались лицом на восток или юго-восток – от древнегреческих богов до статуй Ленина [Adams, Lavrenova, 2023].

«Во время своего восхода и заката солнце находится в самых низких точках своей траектории движения. В это время угол падения лучей таков, что в результате толща воздуха приобретает мягкий теплый оттенок и мы видим небо в красно-желто-розовой гамме» [Ястребова, 2013, с. 106]. В этот период возникает эффект розово-оранжевой дымки, в которой наиболее выигрышно выглядят теплые цвета. Длинные глубокие тени становятся «прибежищем» фиолетовых тонов. Когда солнце в зените, ландшафт воспринимается на контрасте (наиболее яркие полуденные картины – режущие глаз белые безтенные стены средиземноморских деревень).

Тень в ландшафте имеет важное значение в рамках «естественной семиотики» – благодаря теням объекты воспринимаются трехмерными, хотя картинка, отражаемая на глазном дне, не имеет объема. Тьма ночи – это также отсутствие света. «Ночная тьма сама по себе является лишь большой тенью, своего рода регулярной тенью, создаваемой землей» [Cler, 2011, p. 186].

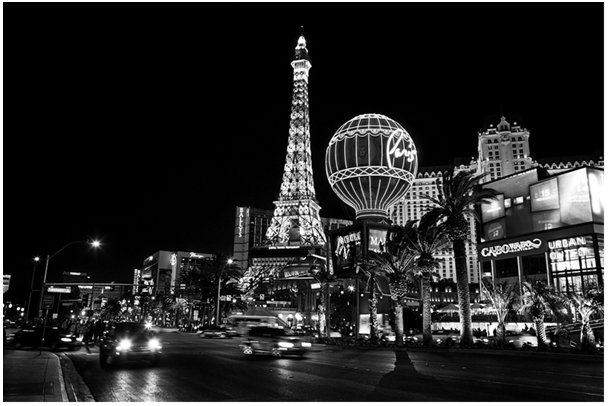

Ночь – идеальное время для сумеречных и ночных животных, умеющих видеть и ориентироваться в темноте. Поэтому в деревнях и малых поселениях, окруженных дикой природой, ночью меняются правила улиц – по ним гуляют дикие животные в поисках пищи. Кабаны, еноты, лисицы. В деревнях Сибири до сих пор бывают случаи, когда в обжитое людьми пространство ночью заходят волки или медведи, нападают на собак или припозднившихся прохожих. В городах же «ночные пространства могут быть заново преображены с помощью искусственного освещения. Как циклическое движение в регулярных ритмах или с другой длительностью, цветной свет может использоваться для дополнения внешнего вида цветных конструкционных материалов или манипулирования ими» [Cler, 2011, p. 182]. Управление искусственным светом имеет два вида – подсвечивание прожекторами и украшение неоном. Подсвечиваются в основном самые значимые здания и памятники в городе. Неон – более дешевое и более «игрушечное» освещение, используемое частными фирмами для привлечения клиентов, создания узнаваемого облика. Рекламные экраны, постоянно меняющие цвет и содержание, становятся не только ночными, но и дневными фокусами цвета и света, при этом не являясь смысловыми узлами ландшафта города (рис. 10).

Рис. 10. Лас-Вегас, неоновый город. URL: https://rare-gallery.com/787243-usa-houses-roads-las-vegas-street-night-street-lights.html

Сезонная периодичность. В высоких широтах ночь становится не ежедневной, а сезонной реальностью, приучая людей жить в темноте, довольствуясь искусственным освещением. Для того чтобы жить в условиях полярной ночи, человеку нужна особая философия и приспособляемость, о которой пишут исследователи [Darkness …, 2022].

В умеренном и субарктическом климате существует два главных цветовых сезона: «– хроматический (весна, лето и осень), когда фоном цветовой картины служат зеленые насаждения; – ахроматический (зима), когда основную цветовую палитру определяет черно-бело-серая гамма» [Михалчева, 2018, с. 195]. Для представителей народов Севера белый цвет не является однозначным. Здесь также имеет место «естественный язык» оттенков снега – по оттенку можно отличить свежий снег от слежавшегося, наст от фирна и т. п., и соответственно изменить маршрут.

В субтропических и тропических широтах сезон дождей и сухой сезон меняют цвет ландшафта от насыщенного зеленого к выгоревшему желтому и охристому. Места, где сохраняется насыщенный зеленый цвет, указывают на близость воды.

Периодичность событий и праздников. Свою периодичность, обусловленную культурой, имеют знамена, флажки, транспоранты. Эти цветовые пятна наиболее символичны, так как связаны с идеологией, религией, религиозными или политическими праздниками (рис. 11).

Рис. 11. Парад на Красной площади, Москва, СССР, 1955. URL: https://ctnews.ru/post/eks-glava-mid-igor-ivanov-nazval-prichinoj-razvala-sssr-nevernuyu-ekonomicheskuyu-politiku

Также к этой категории можно отнести «корпоративные цвета», актуальные в некоторых культурах. Например, в университетских городах США принято носить одежду цвета символа своего университета, своей футбольной команды и т. п. Вывески, автобусные остановки тоже окрашиваются в эти цвета. В определенные дни (например, футбольные матчи или начало занятий в университете) весь город окрашивается в корпоративный цвет благодаря тому, что жители надевают соответствующую одежду.

Также сюда можно отнести полихромность и красочность торговых брендов, которые в определенных городских локациях (торговых улицах) воспринимаются как идентичность места. «Как правило, цвета, используемые в фирменных стилях магазинов на улице, контрастируя друг с другом, образуют красочную картину. Красочность тем самым позволяет визуально воспринять стиль как единое целое» [Зу, 2017, с. 148–149].

Статичные цветовые пятна – это архитектура, которая меняет свой цвет раз в несколько десятилетий или не меняет вообще. Но и здесь в городской колористике отмечаются своеобразные «длинные волны» чередования цветности и «бесцветности», хроматической скромности. «Они имеют разную амплитуду, но удивительно устойчивую траекторию, которую одним из первых заметил В. Шпиль-манн [Spillmann, 1981], обратив в опубликованной в 1981 году статье «“Архитектура между серым и суперярким” внимание на то, что на протяжении всего ХХ столетия “цветное” десятилетие всегда сменялось “бесцветным”. В последующие годы волнообразная динамика городской колористики была замечена также Э. и Ф. Кюте, Ф. Ва-лан, А. Урландовой, которые, хотя и предлагали в качестве источника метафорической экспансии несколько другие образы (“маятника” [Kuhte E., Kuhte F., 2002], “цикла” [Valan, 2012], “спирали” [Urlandova, 2016]), тем не менее видели в развитии цвета города все тот же по своей природе и свойствам механизм» [Грибер, 2018, с. 81–82].

Исторически обоснованное восстановление колористики европейских городов, согласно документам XVIII–XIX вв., имеет некоторые трудности, в том числе и в смысле определения цвета. «Многие из наиболее часто встречающихся цветов, упоминаемых в документах (песчаник “Молера” или “Моласса”, “Цветок персика”, “Нанкин”, темно-зеленый “Маланаджио”, “Светло-голубой сероватый” и т. д.), уже полностью устарели, но их реконструкция должна обязательно происходить на основе точных формул» [Brino, 2010, p. 33]. Поэтому для реставрационных работ такого типа требуется создание специального словаря цветов.

Иногда цветовые решения насчет колористики исторической части города принимаются в инновационном ключе, и тогда они сначала вызывают отторжение, но потом население привыкает. Чаще всего они не несут определенного смысла, и сама среда не переосмысливается [Jeff eries, Mottram, 2012]. «Лимонно-зеленые и сиреневые хроматические цвета не были столь популярны в городских реставрационных работах в шведском городе Лунд. <…> В Гетеборге использовались темно-синие и бледно-сиреневые цвета, необычные для Швеции, люди не любили их при оценке в имитационном исследовании. Однако, когда людей попросили оценить в реальной обстановке, в то время как их оценка сиреневого оставалась неизменной, их оценка голубого здания стала значительно более позитивной. Обитателям здания это нравилось еще больше» [Mikellides, 2012, p. 198]. Новый этап в развитии цветового проектирования городского пространства связан с отказом от следования четким границам и правилам, и цветовое пространство становится «безгранично разнообразным, реализуя философский принцип свободы и демократический принцип равенства всего и всех» [Грибер, 2017, с. 20].

Заключение

Культурный ландшафт как текст – колористический аспект

То, что цвет в культуре – это определенный язык, уже достаточно обсуждено в разных исследованиях, это показывает данный обзор и сделанные на его основе аналитические выводы. У этого языка есть некоторые особенности. Например:

– Один и тот же цвет может иметь противоположные значения (это внутрицветовая антонимия).

– Многие цвета могут означать одно и то же чувство или идею (межцветовая синонимия).

– Оба эффекта обусловлены небольшим количеством лексем в цветовом языке – визуальных и вербальных [Almalech, 2016].

Осознанное использование цвета в культурном ландшафте по культурному коду и психологии визуального восприятия ведет к созданию сообщения или текста в его широком культурологическом понимании. Культурный ландшафт в принципе можно интерпретировать как текст благодаря множественным смыслам, связанным с его элементами.

Можно также трактовать цветовую семантику и синтактику как своеобразную мандалу – информацию, зашифрованную в цветовых, геометрических и композиционных кодах. «Глубоким символизмом обладают используемые в планах цветовые фигуры, на первый взгляд случайные и побочные (например, круглое противостоит угловатому, и во всех обнаруженных цветовых проектах преобладают обтекаемые границы). Распространены пространственные мифологемы острова (образа физической и психической изолированности), храма, дома, пирамиды, реки (воды). Композиционным стержнем цветовых образов является архетип пути-перемещения (дороги) между цветовыми образами» [Гибер, 2017, с. 14].

Также можно рассматривать термины «цветовые созвездия» и «суперфигуры» [Minah, 2003, p. 28], которые представляют собой кластеры сходных по цвету объектов, имеющих ярко выраженные культурные смыслы и представляющих семиотические единицы в тексте культурного ландшафта. При чтении такого текста используются эмоциональные и культурные коды.

Колористическая семантика укоренена в истории культуры и цвет иногда имеет характер так называемого бифокального знака, которые «возникают при взаимодействии нового и предшествующего текстов. <…> Бифокальный знак фиксирует не только новый объект, но его комплексное восприятие в качестве единицы, уже имеющей определенную историю в сфере культуры» [Шунейко, Чибисова, 2018, с. 178].

Соответственно, цвета в культурном ландшафте, от природных до рукотворных, имеют свои значения, не всегда четко выраженные, но влияющие на эмоциональное восприятие, на подспудное считывание смыслов, и позволяют ориентироваться в этом «цветосмысловом» пространстве.

ЛитератураВейгуд Д. Два примера развития городской колористики в Великобритании: сохраняя чувство места и создавая чувство места // Социальные трансформации. – 2017. – № 27–28. – С. 187–201.

Грибер Ю.А. Теория цветового проектирования городского пространства. – Москва: Согласие, 2018. – 178 с.

Грибер Ю.А. Цветовое поле города в истории европейской культуры. – Москва: Согласие, 2017. – 304 с.

Давыдик АС. Нулевой и пустой знаки: семиотические элементы телевизионных программ // Журнал Белорусского государственного университета. Журналистика. – 2021. – № 2. – С. 46–50.

Ефимов А.В. Колористика города. – Москва: Стройиздат, 1990. – 272 с.

Зеннаро П. «Безобразное» в современной городской застройке // Социальные трансформации. – 2017. —№ 27/28. – С. 90–104.

Зу Дж. Дж. Цветовая идентичность места: исследование случая Нарборо Роуд в Лестере (Великобритания) // Социальные трансформации. – 2017. – № 27/28. – С. 139–166.

Интересные факты о цвете // Marie Claire. – URL: https://www.marieclaire.ru/ psychology/interesnyie-faktyi-o-tsvete

Колосова В.Б. Лексика и символика славянской народной ботаники. Этнолингвистический аспект. – Москва: Индрик, 2009. – 352 с.

Лихачев Д.С. Поэзия садов. К семантике садово-парковых стилей. Сад как текст. – Санкт-Петербург: Наука, 1991. – 469 с.

Лосский Н. Мир как осуществление красоты. Основы эстетики. – Москва: Прогресс-Традиция, 1998. – 412 с.

Марсадолов Л.С. Об изучении цвета камней на археологических памятниках Саяно-Алтая // Полевые исследования в Верхнем Приобье, Прииртышье и на Алтае (археология, этнография, устная история и музееведение). 2018. – Барнаул: АлтГПУ, 2019. – Вып. 14: Материалы XIV междунар. науч. – практ. конф. Барнаул, 22–23 мая 2019 г. / под ред. М.А. Демина, Т.К. Щегловой, Н.С. Грибановой. – С. 69–77.

Михалчева С.Г. Колористические взаимосвязи архитектурной и природной среды жилого комплекса // Образование и наука в современном мире. Инновации. – 2018. – № 5(18). – С. 194–200.

Чертов Л.Ф. Знаковая призма. Статьи по общей и пространственной семиотике. – Москва: Языки славянской культуры, 2014. – 318 с.

Шунейко А.А., Чибисова О.В. Семиотическая классификация знаков: новый акцент // Вестник Челябинского государственного университета. Филологические науки. – 2018. – № 4(414), вып. 112. – С. 174–181.

Ястребова О.Г. Особенности восприятия цвета в ландшафте // Вестник ландшафтной архитектуры. – 2013. – Вып. 2. – С. 104–107.

A Cultural History of Color. Vol. 1–6. / Biggam C.B. (ed.), Wolf K. (ed.). – Bloomsbury Publishing, 2021.

Adams P.C., Lavrenova O.A. Monuments to Lenin in the post-Soviet cultural landscape // Social Semiotics. – 2023. – Vol. 32, iss. 5. DOI: 10.1080/10350330.2022.2158621

Almalech M. Semiotics of colour // Proceedings of the world congress of the IASS/AIS. New Semiotics Between Tradition and Innovation. – Sofi a: IASS Publications & NBU Publishing House, 2016. – Р. 747–757. DOI: 10.24308/iass-2014-083

Arnheim R. Art and Visual Perception. – Berkeley: University of California Press, 1971. – 263 р.

Arrarte-Grau M., Ludmir B. Lima Actual: El Color de la Vivienda. – Lima: Universidad Ricardo Palma, 1987. – 304 p.

Biggam S.P. The Semantics of Colour. A Historical Approach. – Cambridge: Cambridge University Press, 2012. – 257 p. – URL: https://doi.org/10.1017/ CBO9781139051491

Braham W.W. Modern color/modern architecture: Amedee Ozenfant and the Genealogy of Color in Modern Architecture. – Burlington: Ashgate Pub. Co., 2002. – 137 p.

Brino G. Introduction to a dictionary of colours of italian cities // Colore. Quaderni di Cultura e Progetto del Colore. Notebooks of Culture and Colour Design. – 2010. – № 68. – P. 32–46.