Полная версия

География искусства. Смыслы пространства

Соответственно, среди исследований есть несколько направлений, ведущих к пониманию семиотики цвета в культурном ландшафте.

Во-первых, это собственно семиотика как наука о знаках, прежде всего труды Чарльза Пирса [Pierce, 1992; Pierce, 1998] и Юрия Лотмана [Lotman, 2019].

Во-вторых, это исследования по семиотике цвета в культуре. Таких исследований достаточно много, например, масштабный проект Мишеля Пастуро [Pastoureau, 2001; Pastoureau, 2008; Pastoureau, 2013; Pastoureau, 2017; Pastoureau, 2018], одна из классических книг о цвете и культуре – труд Джона Гаджа [Gage 1999] или самое современное издание – шеститомная «Культурная история цвета» [A Cultural…, 2021], где описываются история, теория, практика использования и понимания с античности до наших дней. Достаточно репрезентативный обзор исследований по семиотике цвета сделал болгарский ученый Мони Алмалеч [Almalech, 2016], а наиболее полным трудом по семиотике цвета в культуре является книга известного английского исследователя Kэрол Биггем «Семантика цвета» [Biggam, 2012]. С точки зрения именно цвета как знака в контексте семиотических штудий наиболее подробный анализ был сделан российским ученым Леонидом Чертовым [Чертов, 2014; Tchertov, 2019].

В-третьих, это исследования визуального восприятия, например книга Арнхейма [Arnheim, 1971], также затрагивающая проблемы восприятия цвета от физического до концептуального. Или последние исследования в области психологии цвета Эндрю Эллиота [Elliot, 2015; Elliot, 2018]. Сюда входят также исследования эстетической ценности природных ландшафтов, парков и садов, в том числе колориметрическими методами, в чем весьма преуспели китайские коллеги [Implementation…, 2022; Cheng, Tan, 2018] и др. Американской исследовательницей Карен Шлосс и ее коллегами проводились исследования по экологичности наших цветовых предпочтений [Seasonal…, 2017; Color…, 2018], в том числе о зависимости их от времен года.

В-четвертых, это функциональность цвета как смысл его использования в архитектуре и городских исследованиях (исследование того, как цвет влияет на визуальное восприятие объекта: геометрию, размеры, визуальный вес и текстуру, восприятие композиции объемов, увеличивая эффективность помещений) [Serra, 2013; Serra, Gouaich, Manav, 2021; Serra, Gouaich, Manav, 2022; Color…, 2013; Braham, 2002]. Также исследовалась и историческая перспектива разных национальных колористических решений городского ландшафта [Brino, 2010; Arrarte-Grau, Lidmir, 1987; Wigley, 1995].

В-пятых, это исследования структуры и семиотики культурного ландшафта, которые ведутся в гуманитарной географии начиная с 1960-х годов. В качестве эталонной книги обычно упоминается работа Кевина Линча «Образ города» [Lynch, 1960], где дается подробный анализ структуры ландшафта, выделяемой не только объективно (по функциональному признаку), но и на основании закономерностей восприятия. Некоторое внимание смыслам цвета в ландшафте и структуре мира уделяет и классик культурной географии И-Фу Туан [Tuan, 1990].

Проблематика исследования культурного ландшафта в конце ХХ в. обрела новое дыхание с того момента, как ЮНЕСКО провело свою классификацию и выделило три основных типа: целенаправленно созданные (clearly defi ned or designed landscapes), естественно развившиеся (organically evolved landscapes), среди которых выделяются субкатегории реликтовых (relict or fossil landscapes) и развивающихся (continuing landscapes) ландшафтов и, наконец, ассоциативные (associatives) ландшафты[3]. Цвет смысловой является частью всех типов ландшафтов, только в разных категориях – от естественной семиотики в естественно развившихся до цветового символизма в целенаправленно созданных и ассоциативных.

Семиотика культурного ландшафта и концепция культурного ландшафта как текста в наиболее полном изложении представлена в моей книге [Lavrenova, 2019].

И, наконец, исследования бытия цвета в городском ландшафте максимально репрезентативно представлены в книгах российских исследователей А.В. Ефимова [1990] и Ю.А. Грибер [2017, 2018].

Материалы и методы

Это междисциплинарное исследование, состоящее из обзора научной литературы за последние 20 лет и использующее дискурсы гуманитарных, географических, антропологических и социальных наук. Обзор помогает понять широкое поле исследования и открывает новые возможности для осмысления колористики культурных ландшафтов, которые приближают нас к критическому пониманию сущности цвета как знаковой системы в пространстве. В статье используется семиотический метод исследования, предполагающий интерпретацию культурного ландшафта как системы знаков. Используются методы сравнительно-исторический, сравнительно-географический, а также интерпретирующего анализа.

К цветовой семиотике предпринят подход со стороны типологии знаков Пирса и современные подходы, развиваемые и российским ученым, специалистом в области семиотики Леонидом Чертовым [Чертов, 2014]. Цвета рассматриваются с точки зрения их знаковых функций и особенностей отношения с означаемым, рассматриваются многозначность применения цвета в архитектурных сооружениях, соотнесение с конструкционными материалами, цвета и смысла.

В данном исследовании предпринята попытка всестороннего анализа семиотики цвета в разных типах культурных ландшафтов. Использовалась сравнительная методология, которая позволяла сопоставлять и анализировать семантику цвета с точки зрения теории семиотики. Был проанализирован достаточно большой корпус предшествующих теоретических и прикладных исследований, от классических до современных, с помощью дедуктивных рассуждений были сделаны выводы о закономерностях колористической семантики ландшафта и процессов семиозиса, связанных с цветом.

Исследуются пространственные элементы и параметры структуры культурного ландшафта в контексте колористической семантики, а также семиологические и психоэмоциональные дискурсы использования и восприятия цвета растений в ландшафтной архитектуры.

Колористическая семиотика ландшафта

Восприятие ландшафта человеком происходит и через дешифрирование цветовых сочетаний, являющихся своеобразными «естественными знаками». Именно в этом процессе реализуется принцип непрерывной передачи информации и плавного перетекания цветовых оттенков – так называемый принцип палитры, который противопоставляется принципу алфавита, где синтаксические конструкции создаются сочетанием хорошо различимых единиц [Чертов, 2014: 191].

Цветовые нюансы могут восприниматься по-разному, в зависимости от когнитивных задач, и различается цвет ощущаемый, цвет воспринимаемый и цвет представляемый. «На уровне ощущаемого цвета, в зависимости от индивидуальной чувствительности, могут фиксироваться сотни и тысячи цветовых оттенков, не соотнесенных с какими-то определенными предметами. На уровне цвета воспринимаемого это многообразие сокращается, происходит обобщение цветовых нюансов и их соотнесение с окрашенностью тех или иных предметов. На этом перцептивном уровне за один цвет может приниматься множество оттенков, различаемых на уровне ощущений. На уровне представляемого цвета могут воспроизводиться как сенсорные, так и перцептивные впечатления, но менее отчетливо и разнообразно. На этом этапе многообразие снова обобщается, цвета группируются по категориям, связанным, как правило, с каким-либо вербальным обозначением – «красный», «синий» и т. п. <…> Узнавание видимого цвета – необходимое условие его использования как знака, с которым связано определенное значение. Но для того чтобы цвет приобрел функции знака, одного его узнавания не достаточно, и нужно отнесение цвета к чему-то иному <…> некоторое его смещенное осмысление, ведущее от презентируемого цвета к репрезентируемому объекту» [Чертов, 2014, с. 189].

Мы воспринимаем мир как трехмерное пространство. Хотя цвет сам по себе воспринимается двухмерными, вне пространственного опыта [Klaren, Arnkil, Fridel, 2013], именно с помощью цветовых нюансов воспринимаются и дешифрируются объем и глубина пространства – например осветление цвета и смещение в сторону голубизны дешифрируется как информация о более отдаленном положении объектов (рис. 1). Возможно, поэтому цвета делятся не только как теплые и холодные, но и как «наступающие» и «отступающие». Вот как пишет И-Фу Туан об этой бинарной оппозиции именно в контексте восприятия ландшафта: «Красный, оранжевый и желтый описываются как наступающие цвета, потому что они кажутся наблюдателю ближе, чем другие оттенки. Красный, или, в частности, красно-оранжевый, “идет навстречу”. Это стимулирует нервную систему и наводит на мысль о тепле. Красный цвет также приводит к тому, что объект кажется тяжелее, чем он есть на самом деле. Зеленый, синий и сине-зеленый известны как отступающие цвета; они предполагают прохладу» [Tuan, 1990, p. 24]. Яркость и чистота объекта теплого цвета символизирует его близость наблюдателю, что отвечает естественной системе знаков, характеризующих физическую реальность, – так как красный или желтый объект, удаляясь, теряет свою яркость и чистоту, обретает холодные оттенки.

Рис. 1. Камчатка, Россия. Фото О.А. Лавреновой

Именно в природном ландшафта цвет имеет индексальные функции, когда он «указывает на наличие каких-то свойств у объектов…» [Чертов, 2014, с. 190]. Например, в биосемиотике и индикационной геоботанике цвет растений сигнализирует о тех или иных свойствах почвы и подстилающей породы. Также более насыщенный зеленый цвет листвы свидетельствует о близости источников воды. Колориметрический анализ применяется для первичного анализа минералогического состава почв и их классификации [Sánchez-Marañón, Melgosa, 2011].

В городском ландшафте примером использования материального цвета в качестве индекса является использование цветового оформления зданий с помощью естественных оттенков различных сортов дорогого строительного и облицовочного камня (туфа, гранита, травертина, мрамора и т. п.), что выделяет благополучные и зажиточные кварталы города [Грибер, 2018, с. 23].

В антропогенных, рукотворных, ландшафтах в повседневных и культурных практиках и по отношению к цвету, вернее, локализованным «цветовым пятнам», используется преимущественно принцип алфавита. Из этих «цветовых букв» составляются «слова» и «фразы» – смысловые цепочки, которые взаимоувязываются в текст культурного ландшафта.

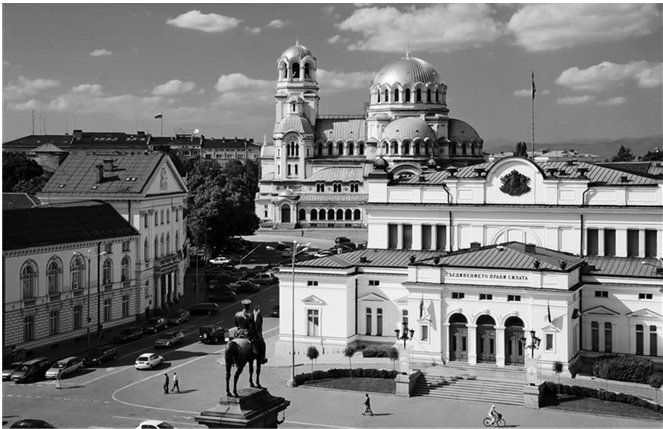

«Значимый цвет может участвовать и в образовании иконической модели изображаемого объекта» [Чертов, 2014, с. 191]. Цвет как иконический знак используется в ландшафте, освоенном человеком, чаще всего применительно к конкретным строениям или особенностям городской архитектуры. Например, православный храм в русской ментальности подразумевает белый цвет стен и золотой купол (хотя есть множество храмов, окрашенных в разные хроматические цвета), т. е. если некий абстрактный храм будет изображаться на открытке, в мультфильме, на плакате, то будут использованы именно эти цвета. Или, например, базовый цвет города, который становится индексом этого города. Типичный пример – желтые мостовые Софии, столицы Болгарии (рис. 2). В самой Болгарии устойчивое словосочетание «на желтых мостовых» означает столичность. Интересно, что устойчивость индексального знака может надолго переживать реальность. Москва в российской ментальности, основанной на фольклоре, – белокаменная, хотя белокаменный Кремль, построенный в XIV в. из доломита и известняка, уже много веков назад был заменен на краснокирпичный.

Рис. 2. Желтые мостовые Софии, Болгария. URL: https://yestour.ru/upload/informa-tion_system_6/4/4/4/item_444/item_444.jpg

Иконические знаки в культурном ландшафте – когда разнообразная палитра цветовых сочетаний редуцируется до знака, связанного с определенным типом географического объекта. Например, голубые горы, желтая пустыня, синее море – устойчивые словосочетания и визуальные образы в многовековой культурной традиции. Мы знаем, что в реальности горы, пустыня, море могут иметь совершенно иной цвет, но из всей палитры были выбраны именно эти цвета, которые, кстати, связаны с восприятием объекта на большом расстоянии. Только поэты и художники имеют смелость использовать в отношении гор, рек и прочих геообъектов новаторские цветовые образы и сообщать им новые смыслы, как, например, русский поэт Максимилиан Волошин (1877–1932), писавший стихи о горах «цвета роз и меда».

В культурном ландшафте есть некоторые цветовые коды, которые специализируются на сигнальных функциях (как, например, сигналы светофора или сигнальных ракет) [Чертов, 2014, с. 190]. И эти сигналы достаточно универсальны для разных культур. Красный и зеленый цвета регулируют потоки движения в городе, эта цветовая пара имеет конвенциональный характер, хотя есть и психофизическое обоснование этому «соглашению». Согласно теории светорассеяния Рэлея, короткие волны при прохождении через атмосферный воздух рассеиваются сильнее, чем длинные. А наш глаз видит рассеиваемые волны – от красного (длинноволнового) до фиолетового или синего (коротковолнового). Соответственно, красный цвет, особенно в плохую погоду, воспринимается быстрее и четче, и красный виден издалека гораздо лучше, чем, скажем, синий или фиолетовый [Интересные …].

Цвета как символы

Символы – условные знаки, имеющие конвенциональную природу, определяются базовой знаковой системой культуры.

«Символика цвета – явление неоднозначное, формируемое, с одной стороны, символикой предметов – носителей цвета, с другой – набором возможных рядов, в которые входит тот или иной цвет» [Колосова, 2009, с. 24]. Важно, что символика цвета определяется «комбинаторикой, сочетанием цветов, то есть выявляется не сама по себе, а в сопоставлении» [там же]. Тем самым также получается «сообщение», укладывающееся в семиотическую систему (текст) культурного ландшафта.

Цвет как символ в рукотворных сооружениях использовался еще с архаических времен. «Наиболее важные для жизнедеятельности человека астрономические и топо-навигационные точки и направления в древности выделялись крупными камнями разного цвета» [Марсадолов, 2019, с. 69–77]. Цвет камней разнился в зависимости от ориентации на восток или на запад, т. е. имел разное значение.

Красный – цвет любви, царской власти, войны и революции, пролитой в борьбе крови. В конкретных архитектурных ансамблях может использоваться одно из значений намеренно, по замыслу архитектора, или подспудно, посфактум. Например, дворец Петра Великого в Кадриорге изначально окрашен в базово красный цвет (рис. 3), и дорожки в саду выкладывались битым красным кирпичом – в символике петровского времени «марс красный» был посвящен богу войны.

Красный повсеместно считался символом солнца. По этой причине красный рассматривался как цвет, родственный золотому. Охра издревле использовалась в погребениях не как символ скорби, но именно как символ пути души к Свету. Аристотель в цветовой шкале расположил красный цвет непосредственно рядом со светом. Праздничные флаги очень часто красные, но после Октябрьской революции 1917 г. они стали иметь совершенно определенную смысловую коннотацию, связанную с борьбой трудящихся за свои трава и позже – коммунистической идеологии. В социалистических странах цвет красных знамен повторялся в монументальных панно в городском ландшафте. Это дополняется возложением красных гвоздик на мемориальных местах, например, в СССР и Иране на местах памяти погибших за дело революции.

Рис. 3. Кадриоргский дворец в Таллине. URL: https://i-love-tallinn.livejournal.com/343748.html

Есть также и историко-культурные инверсии, например «улица красных фонарей» в Амстердаме, где красный цвет и свет символизируют доступность женщин легкого поведения.

С красным в ландшафте связана также естественная система знаков. Как пишет И-Фу Туан, «красное небо означает бедствие и войну» [Tuan, 1990, p. 25]. Это объяснимо, с одной стороны, цветом пожарищ и взрывов, окрашивающих небо, с другой – с цветовым предощущением плохой погоды, бури, шторма. В русском языке есть поговорка: «Солнце красно к вечеру – моряку бояться нечего, солнце красно поутру – моряку не по нутру», показывающая, что в большинстве случаев красное утреннее солнце – естественный знак перемены погоды к худшему.

Золотой – цвет божественного Света и царской власти, связан в основном с ритуальными постройками в ландшафте, например золотые купола православных церквей и буддийских храмов, с декором царских и императорских дворцов.

Желтый как заместитель золотого также может служить выразителем солнечного света. «С одной стороны, принадлежа к светлым цветам, желтый может приравниваться к белому (= свет, жизнь) и наделяться положительной символикой; как цвет огня он равнозначен красному» [Колосова, 2009, с. 24].

«Все народы проводят различие между “черным” и “белым” или “тьмой” и “светом”. Повсюду эти цвета несут в себе мощные символические отзвуки; только красный среди хроматических цветов соответствует им по значимости. Черное и белое имеют как положительное, так и отрицательное значения, таким образом:

Черный: (позитивный) мудрость, потенциал, зародыш, материнский, земля-мать, (негативный) зло, проклятие, осквернение, смерть.

Белый: (позитивный) свет, чистота, духовность, безвременье, божественность, (негативный) траур, смерть» [Tuan, 1990, p. 25].

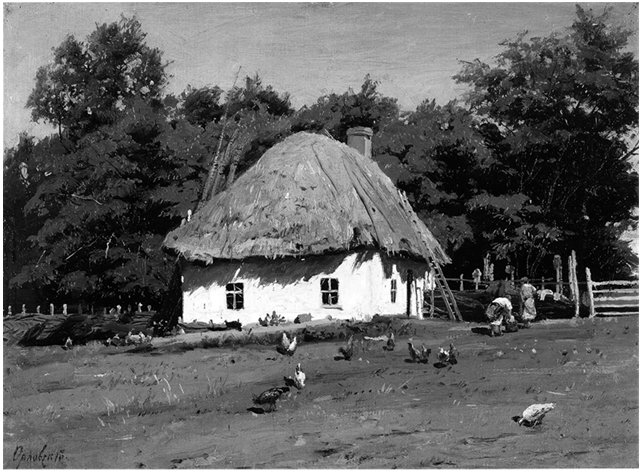

Белый в ландшафте – ахроматический нейтральный цвет, символ чистоты. Белые храмовые постройки в православии и буддизме являются визуальными и смысловыми фокусами ландшафта. Известь как отделочный материал очень популярна в южных широтах и по причине своих антисептических и оптико-физических свойств (белые стены меньше нагреваются). Белые украинские мазанки в степи, белые стены средиземноморских поселений не имеют определенных смысловых коннотаций, но стали эталонными ландшафтами, символизирующими свою культуру (рис. 4).

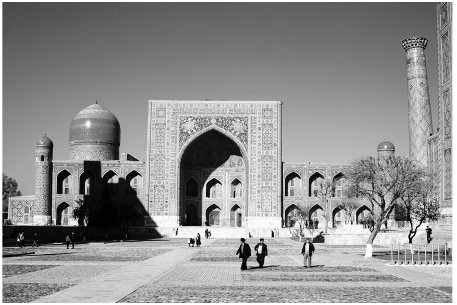

Голубой цвет куполов мечетей символизирует размышления о Боге, благодать и рай. Учитывая базовый цвет полупустынных и пустынных ландшафтов, синий и голубой, используемые в исламской архитектуре, являются дополнительными к желтому, охристому, формируя визуальную и смысловую пару (рис. 5).

Открытые яркие цвета обычно связаны с конструктивными интенциями культуры – декор, цвет дорогих конструкционных материалов (мрамор, розовый туф и т. п.).

Отдельно надо отметить «политически ангажированные» цвета в ландшафте. «Цветовой код, с помощью которого различаются политические движения и выражаются соответствующие политические идеи, могут служить примером цветовых символов, редуцируемых к знакам-сигнификаторам» [Чертов, 2014, с. 190].

Рис. 4. Владимир Орловский. Хата. 1880-е. URL: http://www.art-catalog.ru/picture.php?id_picture=21573

Политические знаки (иногда редуцированные до основного цвета и символа) неизменно присутствуют в городском ландшафте, и в некоторых странах даже вне его – например в Перу по обочинам проселочных дорог в высокогорной пустыне на диком камне наносятся цвета наиболее популярных партий. В этом процессе могут быть использованы граффити и уличное искусство, где цвета могут создавать политически окрашенные полноценные сообщения.

Рис. 5. Медрессе Тилля-Кори. Самарканд, Узбекистан. URL: https://novayaepoxa.com/samarkand-zhemchuzhina-srednej-azii/embed

Цвет в ландшафте также используется по принципу многозначности – в разных контекстах и в разных временных периодах один и тот же цвет может иметь разную семантику. «…Один и тот же тон и даже оттенок в разных культурах и на разных исторических этапах может иметь практически бесконечное число значений, между некоторыми из которых трудно найти что-либо общее, а между другими – трудно провести различие» [Грибер, 2018, с. 99].

Обратное явление – полихромность, когда на одной поверхности присутствует несколько цветов, формируя некие значения именно своим сочетанием. Полихромность может помимо многозначности иметь физический аспект – оптическое смешение цветов, которое создает новый смысл. «Древние не используют в декорировании смешанные цветовые полутона. Переходы образуются здесь не на палитре, а прямо на стене, когда расположенные рядом цвета в орнаменте смешиваются оптически, если смотреть на них с определенного расстояния, но сохраняют при этом удивительную мягкую игру оттенков» [Semper, 2008, p. 236–237]. Цвет в таком пространстве создает иллюзию дрожащего свечения, провоцирует восприятие физических объектов как визуализацию нематериальных, духовных миров.

Ахроматические цвета в ландшафте и их семантика

Несмотря на то что в любом ландшафте все насыщено цветом, хроматическими либо ахроматическими, особенности восприятия через призму культурных доминант приводят к тому, что ахроматические цвета зачастую играют роль нулевого или пустого знака. Нулевой знак – означаемое без конкретного означающего, «значение без формы, отсутствие положительного означающего, которое должно было бы иметь место на основании аналогии с другими синтагмами, где знак того же значения имеет эксплицитную форму» [Грибер, 2018, с. 24].

Пустой знак – означающее без конкретного означаемого. Знаки такого рода не отсылают к конкретным явлениям и предметам внетекстуального мира, то есть претендуют на самодостаточность. Любой цвет, не только ахроматический, при восприятии ландшафта иногда работает как пустой знак – он есть, но не имеет смысла. Если спросить человека: «Что ты видишь?», он начнет перечислять объекты – поля, горы, дома, а цвет останется как будто невидимым, потому что он не будет важным для восприятия. Поэтому «цвет в аудиовизуальной коммуникации может выступать не только как символ, но и как нулевой знак. При этом цвет, в отличие от алфавитной графической записи, имеет форму и функциональное значение, но не замечается при декодировании» [Давыдик, 2021, с. 46–50].

«…Повседневное сознание цветом считает только хроматические тона. И именно такой подход больше подходит для анализа цветовой репрезентации в городском пространстве. Рассмотренная с этой позиции архитектура распадается на черно-белые и цветные постройки. Как в любом языке, ахроматические знаки (в этом случае цвет в городском пространстве будет равен нулю) могут существовать только на фоне хроматических (ненулевых), образуя с ними систему» [Грибер, 2018, с. 25].

Ахроматическое цветовое пространство города, несмотря на всю свою невзрачность, может иметь вполне определенное значение, имеющее «индексальную» природу, – это своеобразный «знак беды». Серые (покрытые пылью, со смытым или сбитым красочным слоем) развалины, заброшенные здания сигнализируют «о потере контроля над цветовым пространством города, о незапланированности изменений в нем и его неуправляемости» [там же, с. 26]. «Смог, твердые частицы вещества более или менее крупного размера, циркулирующие в воздухе любого города, осаждаясь, портят цвет материалов на фасадах зданий. Они выполняют функцию визуального фильтра…» [Зеннаро, 2017, с. 90–104]. Пыль и смог меняют облик даже прославленных архитектурных шедевров – например почти черный Кельнский собор, выполненный из песчаника, изначально был светлым, воздушным (теперь его истинный цвет можно увидеть только на небольших частях, где ведется реставрация).

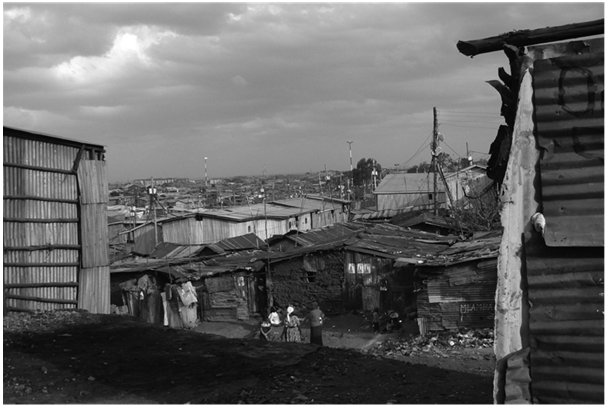

Бесцветие архитектуры (вроде серых панельных хрущевских пятиэтажек в СССР) «указывает на низкую колористическую культуру, ограниченные материальные возможности, отсутствие необходимых материалов-цветоносителей» [Грибер, 2018, с. 26]. Трущобы глобального Юга (Дхарави, Кибера и другие) также оформлены в серых и коричневых тонах (поскольку дома буквально слеплены из необработанного камня, глины, старого профнастила), что также свидетельствует о неблагополучии, невозможности и нежелании конструировать колористическую среду (рис. 6).

Рис. 6. Кибера, Кения. Фото Ольги Лавреновой

«Знак беды» в онтологическом смысле можно воспринимать и как пустоту. Безобразие форм плюс пыльная ахроматичность – это отсутствие смысла и пустота без потенциальности развития, пустота как гнездо изнанки жизни. В пустоте зарождается и существует ИНАЯ, «изнаночная» жизнь, связанная с вандализмом, но также побуждающая к появлению новой, пусть и протестной, пусть и хаотичной цветности – реализации таких видов искусства, как граффити, стенсил-арт, стрит-арт.

Дихотомия красоты и безобразия лежит в основе любой жизни и служит маркерами ее внутренних качеств. Русский философ В.И. Лосский писал: «В основе всех процессов в конечном итоге лежит инстинктивное или даже иногда сознательное стремление к абсолютной полноте жизни. Отсюда следует, что на всех ступенях природы существует красота или безобразие потому, что красота есть чувственное воплощение положительных, а безобразие есть чувственное воплощение отрицательных черт душевности или духовности» [Лосский, 1998, с. 220–221]. Он утверждал, что природа прекрасна в любых состояниях, следовательно, безобразие – удел части очеловеченных ландшафтов, прямое следствие духовной и душевной недостаточности общества.