Полная версия

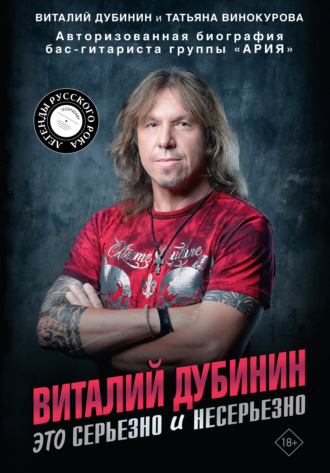

Виталий Дубинин. Это серьезно и несерьезно. Авторизованная биография бас-гитариста группы «Ария»

Информационно-публицистической литературы по рок-музыке тоже не существовало. Только в газете «Пионерская правда» иногда печатали вокальную строчку какой-нибудь песни, например, The Beatles «Michelle», и под ней – ноты. Но это было редко, может быть, раз в месяц, и иногда попадалось мне на глаза. О каких-то специальных книгах я тогда ничего не слышал. Чуть позже мы начали выписывать и читать журнал «Ровесник», потому что там на последней странице Артемий Троицкий вел рубрику о рок-музыке. Я прочитал достаточно много его статей; запомнился материал про Deep Purple – он говорил, что их музыка, в частности, песня «Child in Time», имеет антивоенный посыл, призывает к окончанию войны во Вьетнаме. Надо же было вводить моменты актуальной повестки, идеологическую подоплеку, чтобы тебя печатали, ну, а Троицкий всегда умел приспосабливаться к обстоятельствам. Периодически в статьях он, как мне тогда казалось, писал что-то не соответствующее истине, – например, что те же Deep Purple закончились после альбома «Burn», а они вон до сих пор существуют! А журналист Троицкий?

Кроме этого, на радио «Маяк» была такая передача – «Запишите на ваши магнитофоны». Вел ее Виктор Татарский и размеренно, поставленным баритоном говорил: «Добрый день. В эфире – передача „Запишите на ваши магнитофоны“, у микрофона – Виктор Татарский». Передача была получасовая, в течение этого времени звучали песни советских исполнителей и групп; я помню, мне понравилась услышанная там песня «Почтовый ящик» группы «Добры молодцы» – как выяснилось потом, песня Юрия Антонова, и тогда он играл в этой группе. Помню, «Голубые гитары» там звучали – в общем, ВИА были обязательно. Потом шли песни из стран соцлагеря, а в конце программы была как минимум одна песня западных исполнителей. Вспоминается The Rolling Stones. Конечно, для передачи выбрались песни полегче, «попсовее», скажем так – например, у «Роллингов» звучала песня «As Tears Go By», а также я услышал там «Imagine» с одноименного сольного альбома Джона Леннона. И, конечно, все это мы записывали на свои магнитофоны!

Еще мы могли слушать интересную нам музыку по радио «Голос Америки». Но его всегда жутко глушили, а мы это еще и старались тоже записать. Были постоянные помехи, и лишь иногда нам везло – глушили меньше, и нам удавалось записать передачу о рок-музыке – без помех или с очень незначительными. Была такая передача на этом радио – точно время не помню, но, допустим, в субботу, в 21:30 – звучал голос: «У микрофона – Билл Макгуайр!». И шла часовая или полуторачасовая передача. Там я в 1973 году впервые услышал Grand Fank Railroad «We’re An American Band» – не очень ее тогда заглушили, и я очень проникся и этой песней, и вообще группой.

Вот из таких источников мы в то время черпали информацию, и лишь в дальнейшем появилась какая-то литература. Иногда можно было прочесть музыкальные статьи в журнале «Америка»[25]. Иногда он продавался в киосках в аэропорту типа дьюти-фри. Еще его можно приобрести в магазине «Березка», и в нем мы тоже находили иногда статьи о рок-группах.

Конечно, никаких видео о наших любимых музыкантах тогда тоже не было. Как-то во внуковском ДК транслировали фильм «Спорт, спорт, спорт»[26], и там в одном очень коротком эпизоде показывали «Битлз». Но когда мы с друзьями пришли на сеанс, в этом фрагменте киномеханик просто закрыл рукой проектор. Такой свист стоял! Но мы в итоге их так и не увидели.

Примерно тогда же я услышал о мультфильме Yellow Submarine[27]. Тогда я его не смотрел, хотя знал, что где-то в Москве он идет в кинотеатрах. Потом, уже в зрелые годы, начал смотреть и до конца не осилил… как говорят, не зашло. Наверное, всему свое время, да и жанр у него достаточно специфический.

Кстати, забегая вперед, скажу, что на видео я увидел «Битлз» впервые, наверное, с появлением видеомагнитофонов у кого-то из моих друзей, в самом начале 80-х (у меня видеомагнитофон появился попозже, году в 86-м). По-моему, это было выступление на шоу Эда Салливана в США. Ну, конечно, было очень волнительно, но все-таки к этому моменту прошло уже много лет после того, как я впервые услышал их на записях, да и к тому времени у меня появились другие кумиры… Так что, как говорится, в обморок от счастья я не упал.

А беспрецедентную истерическую реакцию зрителей на «Битлз» я прочувствовал еще раньше, когда в середине 70-х вышел их концертный альбом, где, кроме криков фанаток, вообще ничего нельзя было разобрать, поэтому с музыкальной точки зрения на меня он впечатления не произвел.

Сначала у нас у всех были исключительно катушечные магнитофоны, и переписать нужную музыку можно было лишь с одного магнитофона на другой. Никаких студий звукозаписи тогда не существовало, по крайней мере, во Внуково об этом я ничего не знал. Когда мы узнавали, что у кого-то появились интересные записи, то либо меняли их на что-то, либо просили переписать и делали это, притащив магнитофон один к другому, а они были очень объемные. Правда, уже в 1973 году у меня и моих одноклассников появились кассетные магнитофоны, и первое, что я записал на таком, – это уже сборник именно тяжелого рока – Deep Purple, Led Zeppelin. Тогда же я открыл для себя и Grand Funk Railroad, а вот The Rolling Stones лично у меня как-то не «прижились».

Эти группы были у меня и на катушках: как сейчас помню бобину, на одной стороне которой был записан альбом Deep Purple «Machine Нead», а на другой – альбом Grand Funk Railroad под названием «Phoenix». Я все время метался между этими двумя альбомами, они совершенно разные, но нравились мне одинаково и были тогда моими фаворитами. На другой бобине у меня были песни с первых двух альбомов Black Sabbath – «Iron Man», «Electric Funeral» и др., и на второй стороне был Alice Cooper – но его имя я узнал позже, а тогда это был для меня «неизвестный артист, который поет скрипучим голосом».

С появлением кассетников стало удобно ходить гулять с магнитофоном – идешь, постоянно держишь его в согнутой руке, и из него звучит любимая музыка. Кстати, с появлением в моей жизни более тяжелой музыки The Bеаtles продолжали быть для меня любимой группой.

Сразу скажу, что и позже, во времена студенчества и «Волшебных сумерек», партии Grand Funk Railroad, Uriah Heep, Deep Purple, Black Sabbath мы снимали также исключительно на слух, с магнитофона, никаких нот не существовало, а если и попадались, то обычно – из тех, что мне довелось видеть, – это были клавиры с текстом и нотной строчкой. А первый самоучитель по игре на бас-гитаре я увидел уже после окончания института, посмотрел его и закрыл.

Hell's Angels, 1973 г.

Итак, осенью 1973 года мы начали играть в 13-й школе в новом составе. Репертуар у нас стал чуть более продвинутый. Мы, конечно, оставались верны The Beatles, играли «Lady Madonna», «Don’t Let Me Down», «And I Love Her», «Birthday» и другие известные их песни. По-прежнему в репертуаре были и песни неизвестных нам авторов. Помню, что уже начали пытаться играть Deep Purple – их «Into the Fire» на ура проходила на танцах! И вот в этом составе мы уже придумали название своей группе. Я не помню, кто это предложил, но ничего круче, как нам тогда казалось, придумать было нельзя! Мы назвались Hеll’s Angels – «Ангелы ада». Скромненько так! Мы тогда понятия не имели, что это байкерский клуб, организация, просто кому-то понравилось это где-то услышанное название. Но просуществовали под таким названием мы недолго – около полугода, до начала 1974-го. Поскольку несколько участников группы были не из этой школы, люди, которые там учились и тоже хотели играть, нажаловались учителям и людям, отвечающим за аппаратуру и дающим разрешение играть на танцах, и нас в итоге попросили уйти, сказали, что там будут играть исключительно ученики 13-й школы. Таким образом, внуковские Hell’s Angels быстро прекратили свое существование.

Но, на наше счастье, у Вадима Дмитриева, с которым мы начинали, мама работала в Институте полиомиелита (Институт полиомиелита и вирусных энцефалитов им. М.П. Чумакова). Этот институт расположен в нескольких автобусных остановках от Внукова, в поселке все того же Института полиомиелита, и там тоже был ДК, инструменты и хорошая аппаратура. Каким-то образом она договорилась, чтобы нам разрешили там репетировать. Я играл на бас-гитаре, Вадим и Саша Шуриков – на гитарах, а Вадим – еще и на органе, там была органола «Юность»[28]. Барабанщик – Николай Цыганов – у нас был местный, из этого поселка. Для нас оказалось важно, что есть «местный» участник группы, еще и поэтому нам разрешили играть в этом ДК. Чтобы все было официально, нам дали даже художественного руководителя – девушку, которая была старше нас года на 3–4 (но нам она тогда казалась уже очень взрослой). Скорее всего, она была преподавателем музыки где-то в поселке и ходила к нам, наверное, в качестве общественной нагрузки. Нам это нисколько не мешало, мы занимались своими делами.

И именно тогда я попробовал петь. Причем у кого-то – у Вадима или Саши, уже не помню – не получалось вытянуть какие-то ноты в песне, а я попытался и, к своему удивлению, обнаружил, что могу спеть как надо. После этого мы стали петь втроем – Саша, Вадим и я. Это было очень здорово, мы даже начали делать раскладки на голоса. До этого Сашка с Вадимом просто пели в унисон, а сейчас мы уже делали двухголосие, пели в интервал. В общем, снова сделали рывок вперед.

Мы тогда нигде не выступали, это был просто такой кружок при Институте полиомиелита. Там должен был быть музыкальный ансамбль, которым мы и стали. Репетировали два раза в неделю, ездили туда на автобусе. Отсутствие концертов нас совершенно не волновало – нам нравился сам процесс. И, видимо, кто-то услышал, узнал, как мы играем, потому что однажды наша руководительница Галя (к сожалению, не помню ее фамилии) вдруг говорит:

– Вас приглашают играть в пионерском лагере на танцах в Анапе!

Мы спрашиваем:

– А когда именно выступать?

– Вы не поняли, – отвечает Галя, – вас приглашают на все лето!

Мы даже обалдели от такой перспективы: «Вот это нам подфартило!».

Лагерь был под ведомством МВД, назывался он «Юность», располагался в Анапе на Пионерском проспекте – тогда мы этого еще не знали, это сейчас уже, когда мы проезжаем по дороге в Анапе, я все время ищу глазами этот лагерь.

Мы начали готовиться к поездке: прошли медкомиссию, для чего ездили в Москву на Петровку, в ведомственную клинику МВД, сдавали там анализы, в том числе на всякие инфекции типа дизентерии – в общем, все было серьезно. Происходило это в мае 1974 года. У нас тогда еще шли занятия, но мы уже знали, что на каникулах, по окончании 9 класса, поедем в этот лагерь. Кстати, все наши остальные одноклассники в это лето поехали в трудовой лагерь, а нам стоило больших трудов от этого отмазаться – мы сказали, что тоже едем не дурака валять, а нести культуру в массы, работать. На самом деле, нельзя было сказать, что мы едем работать, т.к. оплаты за это не предполагалось, нам предоставили только жилье и питание. Аппаратуру мы повезли свою. 5 июня мы приехали со всеми вещами на Казанский вокзал, погрузились в купе – нам выделили купе, а не плацкарт, как всем остальным пионерам, куда мы и загрузили аппаратуру и себя. Надо, кстати, отдельно сказать, с каким именно оборудованием мы поехали. У нас были чехословацкие и ГДР-овские гитары (Jolana и Musima), болгарский бас «Орфей» и особая наша гордость – три микрофонные стойки-«журавли», настоящие, фирменные, венгерские, не знаю, откуда в ДК их взяли. Здоровые стойки, мы их раскручивали на полную длину, и эти стойки занимали чуть ли не все пространство сцены и больше были похожи на подъемные краны! У нас были самые простые барабаны, тоже фирмы «Энгельс», уже упомянутой выше. Наш барабанщик Коля с нами не поехал, потому что он где-то работал в это время и предупредил, что задержится, но приедет через две недели.

Каким образом мы собирались играть это время без барабанщика – нам в голову не пришло, и мы просто поехали втроем, наудачу, по принципу: зовут – надо ехать, а там что-нибудь придумаем. У нас было еще, а вернее, всего две колонки советского производства и семивходовый усилитель, куда мы включали все: две гитары, бас, органолу и три микрофона. То есть все семь входов у нас оказались заняты, и, соответственно, на барабаны не было ни одного микрофона. Сложно сейчас оценить, как мы звучали. В помещении, в принципе, по тем годам это было нормально, вся эта система выдавала мощность 150–200 Ватт. Пульта на усилителе не было, просто у каждого входа имелись свои регуляторы высоких и низких частот и громкости. Каким-то образом мы все это отстраивали довольно сносно. Хотя, что там, собственно, было отстраивать!

Мы это богатство погрузили в поезд, в то же купе, где ехали сами, и отправились в Анапу. Поселили нас в гримерке позади «ракушки» – летней эстрады. Мы разместили там аппаратуру, поставили кровати, устроились, и нам сказали:

– Через три дня у вас первое выступление.

Так… Что делать? У нас есть три кровати, две колонки и ни одного барабанщика. Мы почти сразу познакомились с вожатыми, которые нам тогда казались невероятно взрослыми людьми – одному было 23 года, другому – 24, и очень авторитетными ребятами. Они нам рассказали, что, поскольку этот лагерь от МВД, то здесь стоит обслуживающий его взвод солдат, которые занимаются хозяйственными делами – убираются, привозят продукты – всего человек тридцать. И для самих солдат, несмотря на обязанности, пребывание в лагере тоже было чем-то типа дома отдыха – никакого устава и строевой службы. Вожатые взялись нам помочь и кинули среди этих солдат клич: кто умеет играть на барабанах? И вдруг приходит какой-то солдатик и так расслабленно говорит:

– Что, надо на барабанах играть?

Мы обрадовались:

– Да! Давай попробуем!

Начали играть какую-то простую вещь, он подхватил, и так хорошо! Мы решили, что это прямо знак свыше, ведь, на наш взгляд, он играл, как нам показалось тогда, даже лучше нашего «штатного» барабанщика! Мы поняли – ура, мы спасены, будем играть! Таким образом, полдела уже было сделано. А вожатые, посидев и послушав нас в этой самой «ракушке», сказали:

– Круто! Как же здорово вы играете, не ожидали!

А мы тогда сыграли пару новых вещей группы «Цветы» – «Звездочка моя ясная» и «Честно говоря» (Вот это: «Мы вам честно сказать хотим…»). И, как нам казалось, получалось у нас очень хорошо. И старшие нас оценили, мы этим воодушевились, а у нас еще был день в запасе перед танцами.

И вот, на репетиции происходит нечто неожиданное. Мы начинаем играть, я ударяю по нижней струне – по Ми, и она лопается прямо в районе бриджа (порожка). Я думаю: «Ну, прекрасно! И что же делать?». Понятия о том, что струна на бас-гитаре может порваться, у меня тогда не было. Где ее достать – тоже не знал. Мне казалось, что бас-гитара продается с четырьмя струнами, и они там должны оставаться навсегда – как клавиши на рояле, условно говоря. И вот такая неприятность… Конечно, в Анапе купить замену было невозможно, поскольку это был 1974 год: какие струны для бас-гитары в курортном городе? Там, по-моему, даже музыкального магазина не было. На всякий случай попросили одного из вожатых, который будет в Анапе, все же узнать насчет музыкального магазина. Да, он был, но там продавались баяны, домры, и были струны для гитары, но для баса – нет. Ну, хорошо, думаю, буду играть на трех струнах. А если еще одна порвется, что же делать? Мы уже начали прикидывать, что надо снять струну с фортепиано и мерить, хватит ли ее длины… И тут, на мое счастье, – мне постоянно сопутствовала какая-то удача – там оказался некий художник по имени Слава. Он и говорит:

– Дай-ка мне свою бас-гитару!

Снял с нее струну – напомню, она порвалась не пополам, а около бриджа, на седле, и запас по длине еще оставался. Он ее взял, как-то связал, нарастил и отдал мне:

– На, починил!

Мы поставили, проверили – работает! Я прямо там перекрестился. Забегая вперед, скажу, что я потом на этой бас-гитаре играл еще целый год и струны не менял. Так и работал на этой порванной и отремонтированной струне.

Пришел день нашего первого выступления на танцах, с солдатиком-барабанщиком (к сожалению, уже не помню его имени). На эти танцы пускали всех – с первого отряда по десятый. Хоть лагерь и назывался пионерским, но там были школьники всех возрастов. Прошло наше выступление очень успешно, и мы сразу стали уважаемыми людьми и среди персонала лагеря, и среди вожатых, и уж, конечно, среди ребят. Все смотрели на нас как на настоящих музыкантов, и, как нам казалось, на звезд. Ну, звездочек…

Кстати, тогда мы придумали себе название – вернее, придумал его Вадим. Он услышал где-то его раньше, и наверняка уже существовала группа с таким названием – «Три секунды». Почему три, а не четыре? Ведь нас было четверо. Но Коля тогда, видимо, был не в счет, как отсутствующий. Смешно сейчас вспоминать все это, но мы так и назвались.

Вскоре нас переселили из гримерки летнего театра, ввиду ее полной непригодности для постоянного проживания, в строительный, хорошо обустроенный вагончик. Там таких было несколько, в них жил обслуживающий персонал – повара, нянечки. И вот нам выделили целый вагончик, и в одной его половине мы поставили три кровати, а в другой – аппаратуру. Позже там уместилась и кровать нашего барабанщика. То есть мы там и репетировали, и жили, каждый раз таская на себе аппаратуру на выступление и обратно. В лагере мы были мы на положении вожатых. Там были и ровесники, которые так же, как мы, перешли в десятый класс, но, тем не менее, они жили по лагерному расписанию, состояли в отрядах, а нам был до лампочки внутренний распорядок: мы вставали, когда хотели, у нас не было ни подъема, ни зарядки, когда хотели, шли на море, после отбоя не ложились спать, а тусовались с вожатыми либо с поварами, «плохими парнями и девушками»: конечно, мы и до этого пробовали алкогольные напитки, но там впервые стали употреблять в нормальных дозах самодельное вино местного разлива, пиво, ходили открыто курили, и нам никто ничего не говорил – в общем, почувствовали себя настоящими взрослыми людьми. На нас смотрели как на крутых парней, у нас сразу появились девушки из числа пионерок, но, к нашей чести надо сказать, мы их не меняли «как перчатки», а продолжили встречаться и после возвращения из лагеря.

Позже приехал наш Коля, занял место барабанщика. Солдатик, игравший с нами, конечно, немного расстроился, но что же делать. Мы продолжили играть уже в привычном составе, зазвучали более уверенно и сыгранно, к нам на танцы (играли мы через день) стали приходить отдыхающие из других пионерских лагерей (кто был в Анапе, знает, что лагеря стоят там просто забор в забор). На танцах у нас всегда собиралось очень много народу, и нам казалось, что мы просто суперизвестны, фактически на всем побережье.

И однажды кто-то нам говорит:

– Парни, а между прочим, в Джемете (это был поселок рядом с Анапой в 20 минутах ходьбы от нас) есть студенческий лагерь МГУ, и там играет такая крутая группа! Вам до нее просто плыть и плыть!

Мы как это услышали, так сразу неимоверно захотели туда попасть, посмотреть на эту «крутую группу». Но проблема была в том, что их выступления по времени накладывались на наши, и мы просто не успевали. Но наконец у нас выдался выходной, и мы рванули туда. Приходим… Понимаем, что это не пионерский, а настоящий студенческий лагерь – там хиппари, с длинными волосами, все в джинсé… Мы себя ощутили просто на каком-то Вудстоке[29]. Смотрим: играет группа – с фирменными инструментами, с фирменными барабанами! Их было всего трое, но звучали они так круто и так громко, что это казалось чем-то нереальным. Потом мы узнали, что на гитаре играл Алексей Уайт Белов из группы «Удачное приобретение», ее основатель и лидер, на тот момент – лучший роковый и блюзовый гитарист Москвы; басистом был Андрей Макаревич[30], но мы тогда еще не знали, что он – основатель и участник группы «Машина времени», просто видели перед собой крутого бас-гитариста с огромной афропрической, как у Анджелы Дэвис; а на барабанах играл Юрий Фокин, участник группы «Цветы», о которой я говорил выше. В 1973 году вышел миньон «Звездочка моя ясная», затем вышел второй миньон, где была песня «Честно говоря» – в общем, это был барабанщик суперкласса!

И так получилось, что мы стояли прямо сбоку сцены, даже, скорее, сидели на ней и слушали их выступление. И крыша у нас просто поехала от того, как они пели-играли – это было потрясающе! А как они были одеты! У нас тогда тоже была особая концертная одежда: девушки-одноклассницы сшили нам на трудах одинаковые рубашечки из очень модного тогда материала в цветочек, и у нас были одинаковые рубашки, причем приталенные (ну, мы и сами были не толстые). А один парень из класса, который хорошо умел шить, за 5 рублей сшил нам «клеши». Материал мы, конечно, купили сами – темно-синий, и этот парнишка нам сшил расклешенные брюки. Сверху они были очень узкими, и застегнуть их в поясе нам удавалось, только выдохнув из себя весь воздух, а книзу, от бедра, они расширялись, и там был клеш сантиметров 45. Тогда такие штаны назывались «колокола». И вот мы выходили в этих цветастых рубашках, в клешах, которые мы не могли носить в школе – нас бы сразу же выгнали, это считалось запредельно вызывающей одеждой. К лету у нас стали немного отрастать волосы, ведь в школе с этим тоже было строго – никаких длинных волос; не совсем как в армии, но сзади у тебя должно быть все подстрижено чуть ли не до затылка.

Глядя на эту группу, мы поняли, что хотим выглядеть, как они. Позже, когда я познакомился с Алексеем Беловым, он мне рассказал, что группа у них называлась «Амброзия» (просто потому, что надо же было как-то назваться) и они приехали играть в этом лагере МГУ, что называется, «за компот» – в общем, как и мы. И вот – мы хотели быть, как «Амброзия»! И решили, что все – к черту эти рубашки, надо ходить в рваных майках и джинсах! А настоящих джинсов у нас, к сожалению, не было. Вернее, они были, но не такие, которые трутся, не американские – у нас были какие-то индийские джинсы, и только Вадик имел настоящие Wrangler, т. к. у него папа летал за границу.

И вот после этого концерта в один из дней мы вышли играть на танцах уже в новом образе. До этого мы были такие аккуратненькие и одинаковые, а тут вышли кто в чем и почувствовали тогда себя настоящими рокерами.

Как-то лежим отдыхаем на пляже и вдруг к нам подходит мой брат Мишка! Он приехал отдыхать в Анапу и, конечно, не мог не навестить меня. Я много про него рассказывал и, наконец, познакомил с ребятами. Забыв про море, мы пошли репетировать, нам не терпелось показать, на что мы способны. Когда заиграли одну из медленных песен, как раз из серии «взявшихся из ниоткуда», брат сел за орган и выдал офигенное соло! Нам так понравилось, что, когда через несколько дней мы выступали на открытии очередной смены, то пригасили Михаила на сцену, подняв его прямо из зала. Надо сказать, номер удался, и он был лучшим за все выступление. Кстати, потом это соло Вадим выучил и всегда играл его в этой песне.

В итоге мы пробыли в этом лагере с 5 июня до конца августа. Эта поездка до сих пор вспоминается как самое лучшее школьное время, которое у нас было.

Мы приехали из Анапы, чувствуя себя уже звездами, встретились со своими одноклассниками, и они смотрели на нас как на настоящих рокеров. Для полного соответствия облику таковых у нас к концу лета заметно отросли волосы, правда, в начале учебного года снова пришлось постричься согласно школьным правилам. Но все равно мы продолжали считаться крутыми, «широко известными в узких кругах» музыкантами, и нас стали приглашать не просто на рядовые танцы, а на значимые школьные мероприятия. Мы, такие важные, привозили и подключали свою аппаратуру, и, хотя это по-прежнему было бесплатно, нам уже давали автобус, чтобы мы могли привезти оборудование. Кстати, первые свои деньги за выступления мы в тот год все же заработали, и случилось это во время пребывания в Анапе. Однажды, когда у нас было время, свободное от концертов, кто-то предложил нам съездить в близлежащую деревню и сыграть там на танцах за денежное вознаграждение. Мы, ни секунды не раздумывая, согласились, взяли с собой двух физруков из нашего лагеря – Мишу и Володю, веселых 23-летних ребят. Они помогали нам таскать аппаратуру, а параллельно выполняли роль наших охранников – огрести тогда, да, я думаю, и сейчас, в неизвестной анапской пырловке[31] было проще простого! Нам выделили и транспорт для перевозки инструментов. И тогда мы заработали свои первые деньги – 40 рублей, поделили их на четверых, и для нас это было действительно серьезное достижение.

После возвращения из Анапы, в 10-м классе, осенью, у меня появились первые джинсы. Именно джинсы, фирменные, которые терлись, потому что до этого у нас были индийские джинсы Miltons, вроде бы нормальные, со штанинами, похожими на дудки, но при этом они совершенно не терлись, а это же было для нас самым главным в джинсах, это считалось особым шиком. Тогда были популярны джинсы Levi Strauss, Wrangler, Super Rifle, но это казалось просто недосягаемым: для обычного человека отдать за джинсы от 150 до 200 руб. было нереально. Да и сами джинсы еще надо было найти!