Полная версия

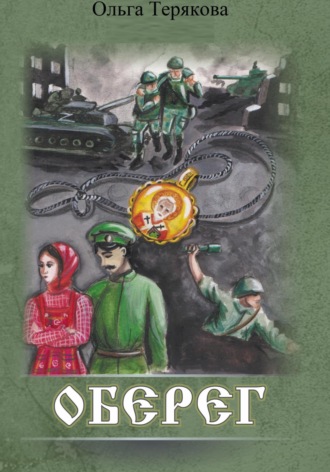

Оберег

Ольга Терякова

Оберег

Оберег

Ольга Терякова

Посвящается защитникам Отечества -моему дедушке Касимову Ракипу Касимовичу и Валиуллину-Валееву Габидулле Гиниятовичу, прошедшим через войны и и лагеря.

Пролог. Июль 1910 г. Фершампенуаз.

Десятилетняя Устинья с любопытством смотрела, как тётка Агафья осторожно наливает молоко в большой железный чан сеператора. Налив до краёв, она отставила ведро в сторонку и стала медленно раскручивать ручку этой диковинной машины. Сепаратор низко загудел, когда была набрана нужная скорость, Агафья передала ручку Устинье. Для девчонки это было большим счастьем, крутить ручку сепаратора.

– Только не разгоняйся, вот так и крути, – велела Агафья. Устинья молча кивнула.

Агафья стала подносить другие бадьи и вёдра с молоком и постепенно наливать их в чан сепаратора. Молока сегодня принесли много, так что работы предстоит часа на два.

Вот уже полгода, как отец Устиньи Гаврила Иванович Ерёмин купил этот сепаратор. Многие в деревне тогда с осуждением отнеслись к этой «бесовской машине».

– Сметана должна сама отстаиваться несколько часов, а тут вдруг за несколько минут получается, – недоверчиво ворчали старики. Самые ярые противники утверждали, что всё это «происки дьявола». Казаки стали запрещать своим жёнам сдавать молоко на маслодельный завод Ерёмина. Тогда Гаврила Иванович пошёл на хитрость. Он разрешил забирать снятое молоко , оставлял только сметану, которую затем взбивал в масло. Крестьянам это было выгодно, они и деньги получали за сметану, и обрат приносили домой, делали творог. Да и не все жёны слушались своих мужей, потихоньку всё равно сдавали молоко на маслозавод.

Устинья тихонько крутила ручку сепаратора. Вдалеке послышалось церковное песнопение.

– Что там, тётя Агафья?

– Да это, наверное, всё-таки вышли люди в Крестным ходом, ведь целый месяц дождя уже нет. У людей посевы гибнут. Вот и решили просить у Бога дождя.

Песнопение приближалось. В окошко Устинья увидела, как по улице идут празднично одетые люди, впереди в жёлтой рясе шёл отец Игнатий, держа в руках крест, следом за ним шли дьяки, которые держали большую икону. Толпа людей медленно двигалась по улице. Вдруг движение остановилось. Из толпы стали раздаваться крики.

– Уничтожить это бесовское наваждение!

Отец Игнатий тоже остановился. Несколько человек выбежали из толпы и, схватив по дороге булыжники, ринулись к маслодельном узаводу.

Треск развитого стекла напугал Устинью. Она увидела, как в окна полетели камни.

– Прячься! – крикнула Агафья, схватила её за руку и потянула под стол. Тонкие струйки молока продолжали бежать из сепаратора, переполняя подставленное внизу ведро и разливаясь по полу белой лужицей.

Камни продолжали лететь в окно, круша стёкла.

– Сиди тихо, – сказала Агафья и выглянула из под стола. – Матерь Божия! Что творится!

Толпа бежала прямо к маслодельному заводу. Через несколько секунд люди ворвались сюда и стали крушить столы, пинать вёдра с молоком, бить палкой по сепаратору. Агафья с Устиньей, прижавшись друг к другу, сидели под столом. Через некоторое время, прихватив горшки со свежей сметаной и лежавшие в ведре с холодной водой круги масла, люди разошлись по домам.

Убедившись, что погромщики ушли, Агафья снова выглянула из-под стола. Её взору предстала печальная картина. Весь пол был залит молоком, в котором валялись ячейки от барабана сепаратора, железный чан сепаратора был погнут и тоже валялся на полу. Раскиданные вёдра и деревянные бадьи валялись повсюду. Агафья вздохнула и стала прибираться. Устинья, с опаской вылезла из-под стола и тоже стала помогать тётке.

Прибравшись, Агафья запрягла в телегу пегую лошадку и поехала к полевому лагерю, где проходили военные сборы казаков, чтобы сообщить брату о случившемся. Устинью оставила дома.

– Пригони телят да напои, птицу всю накорми да воды им в ушаты подлей ещё. Жарко, много пьют утята, – велела Агафья.

Она хлестнула вожжами пегую лошадку и поехала по улицам села. В поле, в нескольких километрах от станицы казаки собирались на учения. Сейчас здесь шла подготовка к скачкам, лучшие казаки, которые займут первое место на уездных соревнованиях, поедут на окружные. Поэтому Гаврила Иванович Ерёмин, имевший несколько скаковых лошадей, тщательно готовился к этому ответственному событию.

Подъехала к лагерю Агафья, когда уже солнце начинало клониться к закату. Быстро нашла брата, где же ему быть, как не в конюшне. Там проверял своих коней, выговаривал дежурным, что не везде убран навоз. Агафья крикнула брата, и он вышел к ней.

– Беда, Гаврила! Люди завод наш маслодельный разгромили! – заплакала Агафья, обнимая брата.

Гаврила Иванович сердито стукнул рукоятью плётки по ноге.

– Давно ведь они слухи пускали, что это всё бесовское! Сами не хотят работать и другим не дают! – вспылил Гаврила Иванович. – Как же это может быть от дъявола, если людям от этих машин жизнь облегчается?

Агафья только вздохнула в ответ. Многие века её односельчане привыкли жать хлеб серпами и косами, вручную молотить хлеб, руками взбивать масло. А брат её, Гаврила Иванович, рассказывал, что уже давно есть машины, которые делают всё это быстро и ловко. Ей как-то не верилось, пока Гаврила Иванович не привёз со склада в Верхнеуральске этот диковинный шведский сепаратор. А в последнее время всё собирался сенокосилку купить и молотилку. Да где уж теперь после такого разорения....

Гаврила Иванович вывел из конюшни своего Гнедка и запряг его.

– Езжай домой, я вперёд поскачу, а ты не торопись, не гони лошадку, она уже старая, не выдержит скачки долгой, – сев на коня, он поскакал к станице.

Агафья, развернув телегу, двинулась следом.

Фершампенуаз, 22 июня 1941 г.

На северной окраине села было шумно. Ещё с вечера, 21 июня здесь стал собираться народ. Люди приезжали на повозках, чтобы, переночевав в поле или у родственников, с утра попасть на районный Сабантуй.

С рассветом 22 июня поляна начала оживать, прибывало всё больше людей. Рядами выстроились повозки со снедью, которую привезли люди для продажи. На прилавках красовались пышные караваи, пироги с разной начинкой, висели связки баранок, лука, чеснока. Между рядами прохаживались первые ранние гости. Из громкоговорителя, укреплённого на столбе, раздавался бодрый марш.

Габидулла вместе с женой и ребятишками вышел из дому чуть позже, так как беременная жена Федосья никак не могла собраться, суетясь по дому. Наконец прибрала свои крынки и чашки, одела нарядный сарафан и накинула армячок.

– Ну куда ты Федосьюшка так нарядилась! Лето, жара, а ты армяк натянула, – с досадой сказал он.

– В поле ветерок, застужусь ишшо, – строго возразила Федосья.

Габидулла не стал спорить. Солнце уже было высоко, и на сабантуйском поле, вероятно, уже всё в самом разгаре. А председатель колхоза сказал ему обязательно подойти, говорит грамоту долны были вручить как передовику производства.

Сухощавый и поджарый татарин Габидулла старался идти как можно медленнее. Но Федосья всё же не поспевала за ним, тяжело дыша она семенила следом за мужем. Рябитишки убежали далеко вперёд и уже подбежали к поляне, где проводился Сабантуй. Габидулла видел, как их черноволосые головёнки мелькают в толпе.

Они уже почти дошли, как впереди стало происходить что-то непонятное. Людкие крики, суматоха. Вздыбились, испугавшись шума, лошади. Габидулла прибавил шагу. Федосья приостановилась, чтобы оглядеться. Толпа впереди вдруг развернулась и двинулась им навстречу с каким-то непонятным воем.

– Что там? Что случилось? – он дёрнул за рукав пробегавшего мимо мужика.

– Война!

Как рассказали потом мужики, в полдень на праздничную поляну залетела машина первого секретаря райкома партии Арсения Батенина. Перестала играть музыка. Все затихли.

– Товарищи! Сегодня рано утром фашисткая Германия вероломно напала на нашу страну! – Арсений Батенин поднял кулак. – Хотят фашисты захватить нашу Родину, растоптать нашу землю! Но мы не позволим им! Мы встанем на защиту Родины! Враг будет разбит! Победа будет за нами!

Батенин слез с кузова грузовика, откуда произносил речь, и уехал, а люди побежали по домам, торопясь привести в порядок свои дела. Уже через несколько минут поляна опустела, только голые прилавки да одинокая карусель напоминали о прерванном празднике.

В эти дни многие подали заявления на фронт, в числе добровольцев был и Габидулла.

– Что же ты меня на сносях оставляешь! Как я их кормить-то буду! – причитала Федосья.

– Колхоз прокормит, – хмуро возразил он.

Через несколько дней мобилизованных и добровольцев провожали всем селом. Мужики, повесив на плечо вещмешки, собрались около военкомата. Некоторые взяли своих колхозных лошадей, другие грузились в телеги и два грузовика, что предоставил колхоз для отправки на фронт.

Федосья и детишки облепили Габидуллу, который стоял в сторонке. Федосья никак не хотела его отпускать. Что же ждёт её – голод, нищета? Как она прокормит детей без мужа? А вдруг он погибнет на войне?

Другие бабы голосили, рядом играла гармошка, под неё плясала молодёжь, поднимая сухую летнюю пыль. Никто ещё не знал, что предстоит всем пережить.

– Вот возьми, пусть он тебя защитит, – Федосья протянула Габидулле кулончик, который прятала раньше от всех.

– Что это? – посмотрел удивлённо он.

– Это оберег. Достался мне ещё от матери. Она его своему жениху дарила, – Федосья попыталась одеть кулон на шею Габидуллы.

– Ну вот ещё! Я же мусульманин! Зачем мне эта побрякушка! – отстранил он её руки.

– Надень! Бог один для всех, только по- разному его люди называют. Ведь война! Что там с вами будет?! А Николай Чудотворец тебя защитит.

– Я ведь к тому же партийный, Федосьюшка. Ну как мне этих чудотворцев носить, ну что люди скажут.

– Ну тогда в карман положи, – пусть он тебя охраняет.

Габидулла вздохнул и положил кулон в нагрудный карман, под кисет с махоркой. Через некоторое время обоз с мужиками тронулся в путь. Бабы и ребятишки долго шли следом, потом остановились и долго смотрели вслед, пока колонна пеших и конных не скрылась за горизонтом. Федосья в украдку перекрестила мужа, который всё дальше удалялся от неё.

Посёлок в Нагайбакском районе. Июнь 2020 г.

Комья земли гулко грохнулись о гроб. Люди подходили к могиле и бросали горсти земли. Копальщики начали закапывать. Через несколько минут вырос могильный холмик, на котором возвышался крест и указанные на нем годы жизни её матери Полины Габидулловны – 1942-2020. Бодрая и весёлая Полина, или как её по-нагайбакски называли в деревне – Палый, за считанные дни сгорела от неведомого раньше коронавируса.

Для деревни это было неведомо, раньше только по телевизору смотрели, как в дальних странах погибают люди то от свиного, то от птичьего гриппа, то ещё от каких-то экзотических болезней, и не верили, что такая страшная напасть может прийти и в уральскую глубинку. А вот и нас коснулось, вздыхали люди на похоронах. Скорые одного за другим увозили стариков и молодых в городские больницы. Некоторые возвращались из них в гробах. Так было и с бабушкой Полиной.

На похороны собрались все родственники и знакомые, ведь Палый в селе знали все. На поминки в столовой заказали обед, помянули Полину, которую все помнили как строгую, но справедливую женщину, сочувствующую и помогаюшую всем родным добрым советом.

Гости тихо разговаривали, а в глазах Алёны стоял голос матери:

– Зачем вы меня в больницу повезли, у меня ничего не болит! У меня всё нормально.

Так твердила она, пока скорая помощь везла её в город на обследование лёгких. Ведь только небольшая температура была несколько дней, больше ничего не беспокоило. Но бабушка Полина словно таяла на глазах, она слабела с каждым днём, и тогда вызвали скорую. Фельдшер, послушав лёгкие, сразу сказала, нужно везти в город.

После проведения обследования лёгких её сразу на каталке повезли в реанимацию. Алёну туда не пустили, она лишь видела, как в коридоре два здоровых санитара, одетых в диковинные белые костюмы, словно космонавты в скафандрах, повезли маму в глубину больницы. Она даже не успела попрощаться…

Поминки подошли к концу. Постепенно все разошлись, дочка Полины Алёна раздала всем новенькие полотенца. Митя подошёл к матери.

– Пойдём домой, – он взял Алёну под руку и повёл к машине.

Мите исполнилось всего 18 лет, но он уже ездил по посёлку и близлежащим окрестностям, хотя на «права» ещё не сдал. Хотел летом отучиться и сдать экзамен. Погрузив сумки с остатками продуктов в машину, Алёна села на переднее сиденье. Ей до сих пор не верилось, что мамы нет. Пусто стало на душе.

Через несколько улиц была их двухэтажка, где они жили втроём с Митей и бабушкой Полиной. Отца Митя не знал, потому что Алёна ничего толком о нём не рассказывала, отмахиваясь, мол, ошибка молодости. Он лишь знал, что у матери была какая-то институтская любовь, которая закончилась рождением его, Митьки, и отъездом матери назад в деревню.

Зайдя в квартиру, Алёна вздохнула. Пустая кровать матери снова всколыхнула затаившееся горе. Она села на кровать, прислонилась лицом к подушке. Та ещё сохранила запах матери. Алёна, державшаяся все похороны, вдруг разрыдалась. Зашедший следом Митя присел рядом.

– Полежу здесь, отдохну, – сказала Алёна. – Что-то устала за день.

– Хорошо, мама, отдохни, – Митя укрыл Алёну пледом и вышел на кухню, включил чайник на плите. Открыв форточку, он закурил.

Декабрь 1914 г. Фершампенуаз.

Октябрь 1915 г. Фершампенуаз.

После погрома маслодельного завода прошло несколько лет. Гаврила Иванович Ерёмин постепенно восстановил завод, хотя он уже не приносил так много прибыли. Но страсть к новым машинам у Ерёмина после этого погрома не прошла. Он присматривался к новым агрегатам – сенокосилке, молотилке, сноповязке, стоявших на складе в Верхнеуральске, и всё хотел постепенно приобрести их, мечтая, что и в их станицу придёт прогресс.

Повзрослевшая Устинья во всём помогала ему по дому, на ней держалось всё домашнее хозяйство. Она помогала постаревшей Агафье доить коров, сама сепарировла молоко, поила телят, встречала коров с пастбища. А поздно вечером, приготовив ужин и накормив отца, тётку Агафью и всех работников, садилась попить чай.

Вот и сейчас она, сидя у окна, тихонько помешивала ложечкой чай. Вишнёвое варенье придало ему тёмно-бардовый цвет. Вот так – класть сладость в чай, а не пить прикуску, любила Устинья.

Заплетённые в тугие косы волосы Устиньи были подобраны под платок. Светло-карие глаза задумчиво смотрели в окно. Заходящее солнце весело, через стекло окна играло на лице девушки. Устинья не была красавицей, но и дурнушкой её было назвать нельзя. Всё при ней, такой вывод делали местные парни, присматривавшие себе невесту. Особенно привлекала Устинья всех заразительным звонким смехом, а они и рады были её рассмешить частушками да прибаутками.

В окне виднелась часть улицы. По ней в разные стороны шли люди, торопясь по своим делам, гужевые повозки везли какой-то скарб, проезжали возвратившиеся с полевых учений казаки. Обычный будний день.

Солнышко уже клонилось к закату, и люди старались завершить свои дела, чтобы побыстрей пойти домой или уехать в своё село. Отца ещё не было. Он, скосив хлеба на своих землях новой сенокосилкой, приобретённой на деньги, занятые в кредитном товариществе, нанял работника, чтобы косить людям. Работа шла быстро.За день сенокосилка проходила целое поле. Много зевак собиралось посмотреть, как работают эти машины. Тогда, хоть и не сразу, Гаврила Иванович всё же купил и сенокосилку, и молотилку. Пришлось для этого не только отдать все свои сбережения, ведь много было потрачено на восстановление маслодельного завода, но и занять у друзей и взять деньги в кредитном товариществе.

Теперь эти машины с лихвой себя окупают, Гаврила Иванович немало зарабатывал, кося и обмолачивая хлеб у других казаков. Брал либо деньгами, либо частью урожая. Чтобы успевать с возрастающим объёмом работы, нанял соседских парней из бедных семей. Одевал и кормил их весь сезон, да ещё и приплачивал. Не все они, конечно, старались, работая у него. Васька всё норовил напортачить, то отлынивал от работы, то напивался вдрызг, но оплату свою требовал исправно.

Лишь поздно вечером Гаврила Иванович возвращался домой, кушал и уставший ложился спать. Село, утомлённое полевыми работами, постепенно засыпало. Здесь ещё не отдавались раскаты только начавшейся войны. Но тревога в воздухе уже висела. Ходили слухи, что одновременно с наступлением в Восточной Пруссии, русские войска предприняли наступление в Галиции против австро-венгерской армии, об этом писали газеты, которые выписывали, кто пограмотнее.

Деревья в палисадниках и на обочинах дорог уже тронула осень. Раскидистые клёны шелестели под лёгким ветерком своими жёлтыми ветками. Потемнели листочки на яблоньках, которые были усыпаны сладкими уральскими яблочками. Сорвёшь такое, словно прозрачное, вытерешь об рукав, и хрустнет оно под молодыми девичьими зубками, брызгая соком.

Устинье вдруг страсть как захотелось съесть яблочко, она отставила чашку с чаем и вышла из дома. Зайдя в палисадник, подошла к дереву. Наклонив ветку, сорвала несколько золотистых яблочек, положив их в передник.

– Устюша! – вдруг раздался сзади тихий голос.

Устинья вздрогнула и оглянулась.

За деревянным забором стоял Петруша. Лицо его было растерянным.

– Здравствуй, Устюша, – сказал он по-нагайбакски.

– Здравствуйте, Пётр Иванович.

Нескладная фигура Петруши у многих девчат вызывала смех, а Устинье он понравился своим кротким нравом, уступчивостью и всегда удивлёнными глазами.

Петруша был сыном богатого нагайбакского казака Ивана Афанасьева, и всё время проводил в поле, помогая отцу. Под вечер ему иногда удавалось вырываться под каким-нибудь предлогом из дому, потому что отец, Иван Данилович Афанасьев, спуску своим детям не давал и бездельничать не позволял. В эти дни, как и все его сверстники, Петруша ещё проводил на военных сборах. Отец справил ему новую казачью форму с синими лампасами, сапоги, папаху, выделил для службы резвого коня-трёхлетку. По выходным казаки приезжали помыться в бане, вот и Петруша, приехал, как Устинья думала, чтобы повидать её.

– Устюша, мне надо с тобой поговорить.

Устинья насторожилась. Напряжённая поза Петруши и его длинные тонкие пальцы, нервно перебиравшие пуговички гимнастёрки, говорили о том, что паренька мучают какие-то сомнения.

– Говори, – опустив глаза, строго произнесла Устинья.

Петруша вздохнул, помялся с ноги на ногу, почесал затылок.

– Ну что ты тянешь!

– Мне папенька жениться велит, – наконец выдохнул он.

– Так давай поженимся, мы же хотели осенью, – улыбнулась Устинья.

– Нет, Устюша, он мне на Марии, дочке Савельева велит жениться. Они намедни сидели чаёвничали и договорились, хотят объединиться и вскладчину организовать торговлю.

– А ты что ж? Не мог сказать про меня? – Устинья посмотрела Петруше в глаза, но тот отвёл взгляд.

– Как я могу перечить папеньке…

Устинья промолчала. Слёзы подкатили к глазам, а в горле словно встал ком.

«Как же так! Ведь обещал жениться! Ведь я ему поверила!»

Петруша молча переминался с ноги на ногу.

– Я решил, что уйду на фронт. Вот женюсь и сразу уйду! – вдруг тихо произнёс Петруша.

Он развернулся и пошёл по улице. Устинья осталась стоять у забора. Вдруг Петруша, словно вспомнив что-то, остановился и пошёл назад.

«Передумал!» – ёкнуло сердце у девушки.

Петруша торопливо подошёл к забору.

– Вот, возвращаю тебе! – он снял с шеи небольшой кулончик, висевший на серебряной цепочке, протянул его Устинье.

Устинья молча взяла кулон. Петруша снова развернулся и пошёл по улице. А она всё стояла и смотрела, как он удаляется от неё всё дальше и дальше. Потом, словно очнувшись, Устинья медленно подняла руку, облик святого Николая Чудотворца тихо улыбался ей с оберега, который она в прошлом году подарила Петруше. Зажав в руке кулон, она медленно пошла к дому.

Через несколько дней, Устинья, одетая в короткий серый армяк, медленно крутила железный ворот колодца, чтобы набрать воды. Сняв варежку, она поправила платок на голове. Вдалеке раздался звон бубунцов и громкое пиликанье гармони. С другого конца улицы приближался свадебный поезд.

Вот он уже совсем близко, видно как сидят в санях, украшенных лентами, разнаряженные гости. А вот и невеста с женихом счастливые, улыбающиеся.

– Да это же Петруша! – удивилась Устинья. Не ожидала она, что её бывший жених так быстро сыграет свадьбу. Несколько украшенных лентами упряжек лошадей, с несущимися за ними санями с орущими и поющими людьми пронеслись мимо.

Устинья отвернулась. «Ну что ж, значит, не судьба», – подумала она. Вытащив бадью из колодца, перелила воду в ведро и медленным шагом пошла к крыльцу.

Отец сидел за столом около окна и читал «Оренбургские губернские ведомости». Очки у Гаврилы Ивановича сползли на нос, он и с интересом вчитывался в какие-то торговые новости.

Хмуро глянув поверх очков на Устинью, он сразу понял всё, значит, она знает про свадьбу. Да и как не знать, ведь пронеслись как назло по нашей улице. Нельзя было что ли по другой проехать… «Наверное, это Машка, невеста его подтолкнула», – подумал Гаврила Иванович, но вслух ничего не сказал.

Устинья, поставив ведро, сняла армячок и повесила его на гвоздик у входа.

– Садись, дочка, чай попьём, – позвал Гаврила Иванович.

Устинья молча присела на скамейку у стола, прислонившись головой к плечу отца. Гаврила Иванович растил дочку один. Долго они ждали с женой Любушкой первенца, очень хотел Гаврила сына, но жена всё никак не могла сохранить ребёнка, то мёртвого родит, то младенец, едва родившись, помирал. Уже и не чаяли они надежды на продление рода, как наступила ещё одна беременность.

Гаврила тогда боялся радоваться и сдувал с Любушки пылинки. И вот настал час родов. Всю ночь он ходил из угла в угол, пока из комнаты жены раздавались страшные крики, под утро всё стихло, уснул, сидя на стуле, и Гаврила. Проснулся от того, что его тронула за плечо Ермолаиха, бабка-повитуха. Гаврила вскочил. И ринулся в спальню жены.

Любушка лежала, раскинув волосы по подушке, вся постель была в крови. Лицо её было застывшим, глаза смотрели куда-то в потолок. Гаврила опустился на колени, обнял тело жены и зарыдал.

– Принимай дочку-то, – раздался сзади голос Ермолаихи.

Гаврила, не вставая, оглянулся. Бабка-повитуха держала на руках свёрток из белых льняных тряпок.

– Вот, полюбуйся – какая красота! – Ермолаиха улыбнулась беззубым ртом.

Гаврила поднялся к колен, подошёл к повитухе. В пелёнках выглядывало маленькими пуговками глаз крохотное создание, сморщенное и красное. «Какая уж тут ещё красота, вот подрастёт тогда и будет красавицей», -подумал Гаврила. Взяв осторожно свёрток на руки, он долго любовался малышкой.

– Это всё, что у меня от Любушки осталось, – вздохнул он.

И вот теперь его Устинья выросла. Стала статной, красивой девушкой на выданье. Только вот не сложилось у них с Петрушей Афанасьевым. Гаврила Иванович мотнул головой, словно отгоняя давние воспоминания, и снова взял в руки газету. Только буквы расплывались перед глазами, сливаясь в одно чёрно-белое, полосатое пятно.

Октябрь 1941 года. Украина. Артёмовск.

Габидулла размеренно вышагивал в колонне солдат. Их взвод в составе всего полка двигался в направлении Артёмовска. Немецкие войска приближались к городу, и стояла задача удержать важный железнодорожный узел.

По пути попадалось множество людей, которые шли в обратную сторону, это жители Артёмовска, бросив всё имущество и дома, взяв самые необходимые вещи, шли искать новый приют.

Сотни уставших детей, женщины, старики, дети брели по развязшей от дождей дороге. Они с укором смотрели на проходивших солдат. Защитят они их родной город или оставят на растерзание врагу?

Пока Красная армия отступала, уже пали Минск и Киев, а гитлеровские полчища продвигались всё дальше вглубь страны.

«Как же так? – думал Габидулла. – Говорили, что победим врага на его территории, чуть ли не шапками закидаем, а он топчет и топчет нашу землю».

Уже четвёртый месяц шла война. Габидуллу только недавно вместе с другими новобранцами переправили после краткосрочного обучения на передовую. Ещё на курсах выдали новенькую форму. Сейчас Габидулла в этом новеньком снаряжении, надев винтовку на плечо, шагал вместе с другими бойцами по раскисшей дороге. Вдалеке раздался нарастающий гул. Низко пикируя, приближались вражеские самолёты.

– Воздух! – услышал Габидулла чей-то крик и, отбежав в сторону от дороги, упал в колючую ржаную стерню.

Взрывы снарядов разорвали тишину, несколько пулемётных очередей прочертили поле, врезаясь в падающих на ходу людей. Габидулла пытался вжаться в землю, но где ж тут спрячешься в открытом поле! Рукой он нащупал в кармане кулончик, что дала ему Федосья. «Может и взаправду поможет этот Николай Чудотворец, больше тут надеяться не на кого».