Полная версия

«Пушкин наш, советский!». Очерки по истории филологической науки в сталинскую эпоху. Идеи. Проекты. Персоны

Ключевая для этого фрагмента статьи метафора наследования призвана описать те отношения, которые естественно возникают в литературе между различными поколениями авторов. Но для такого описания необходимо было очень точно представлять себе и «дядей», и «племянников». Шкловский, характеризуя внутренний механизм творческой рецепции, предлагал понимать траекторию литературного процесса через призму индивидуального художественного выбора. Ответственность за усиление или, наоборот, ослабление какой-либо тенденции в литературном творчестве, таким образом, лежала почти исключительно на пишущем. (Кроме того, в эти же годы начала оформляться виноградовская поэтико-философская концепция «образа автора», шедшая вразрез с убеждениями «формалистов» о вероятности внеличного «самодвижения литературных форм».) Ясно, что столь субъективистская концепция, рожденная в обстановке отсутствовавшей «генеральной линии» во взгляде на классику159 (которая еще недавно была предметом оценок и суждений), была невозможной в новых условиях, где на первый план выдвинулась задача поисков всевозможных «объективных закономерностей» и прочих слабо определяемых категорий из наспех переложенной, искусственно спроецированной на российские реалии марксистской социальной и политэкономической теории160.

Несколькими годами позднее Ю. Н. Тынянов сначала в посвященном Шкловскому «Литературном факте» (1924), а затем и в посвященном Эйхенбауму161 «Вопросе о литературной эволюции» (1927) предложил десубъективированный взгляд на явление литературной эволюции: моторика этого процесса, по Тынянову, обусловлена не совокупностью частных творческих усилий, а, напротив, взаимодействием «литературных фактов» (движение стилей, разложение жанра, эволюция литературной формы, наследование приемов и т. д.). С точки зрения Тынянова, личность пишущего – ненадежная «точка опоры» для новой литературной теории, потому как

авторская индивидуальность не есть статическая система, литературная личность динамична, как литературная эпоха, с которой и в которой она движется. <…> она скорее ломаная линия, которую изламывает и направляет литературная эпоха162.

Параметры «классичности», таким образом, оказываются за пределами «литературного ряда», так как их определяет не литературная эпоха, а эпоха историческая со свойственными ей идеологией и политической прагматикой; Тынянов писал об этом в статье 1924 года:

Каждая <историческая> эпоха выдвигает те или иные прошлые явления, ей родственные, и забывает другие. Но это, конечно, вторичные явления, новая работа на готовом материале. Пушкин исторический отличается от Пушкина символистов, но Пушкин символистов несравним с эволюционным значением Пушкина в русской литературе; эпоха всегда подбирает нужные ей материалы, но использование этих материалов характеризует только ее самое163.

Приведенный фрагмент показывает, что Тынянов уже в середине 1920‑х осознавал серьезность на тот момент еще не вполне оформившегося государственного заказа на создание «предыстории» советской культуры, в связи с которым вопрос об эстетических влияниях приобретал отчетливо политические коннотации164. Весь ход литературной эволюции в конечном счете должен был оказаться «родословной» социалистического культурного проекта. По всей видимости, поэтому Тынянов намеренно не употреблял слова «классика» и «классический» в контексте своих теоретических построений; нечастое же употребление этих лексем в абсолютном большинстве случаев отсылает к проблеме «классицизма» и непременно сопровождается кавычками. Позднее, уже в середине 1930‑х, такая предусмотрительная осторожность поможет Тынянову избежать серьезных проработок со стороны литературных критиков, претендовавших на место ведущих теоретиков социалистической культуры.

Ко второй половине 1920‑х относятся первые попытки заново очертить круг имен «первого ряда»165 – классиков, совокупность творческих биографий которых должна лечь в основу нового нарратива о культурной истории (не)далекого прошлого. Как уже было отмечено выше, предпринятая ревизия в очень существенной мере была обусловлена ранее сложившимися иерархиями, поэтому критики и литературоведы в основном сосредоточились на уточнении репутационных характеристик авторов XIX – начала XX столетия. Иными словами, перед компетентными «работниками» стояла задача доходчиво объяснить, почему тот или иной автор был недо- или переоценен, и, соответственно, восстановить историческую справедливость, оценив этого самого автора с позиций «подлинно марксистского литературоведения». Едва ли не первым серьезным опытом подобной «пересборки» персонального канона русской классики стала книга Л. П. Гроссмана «От Пушкина до Блока: Этюды и портреты» (М.: Кн-во «Современные проблемы» Н. А. Столляр, 1926), которая строится как хронологически последовательное повествование о ряде авторов, помещенных в предельно широкий культурно-исторический контекст. Одним из главных методологических принципов Гроссман избрал синтетический подход к анализу формы и содержания, рассмотренных в их взаимодействии; основным же средством такого анализа литературовед назвал понятие стиля:

понятие стиля примиряет два враждующих начала теории литературного исследования: оно одинаково охватывает типическую для данного художника определенность формы и сущность его творческого мировосприятия. Оно намечает в основном и главном путь к разрешению возникшей методологической трудности: изучение писателя сводится к определению его стиля, в котором одинаково отливается замысел и образ, творческое созерцание и художнический чекан.

Так по-видимому разрешается сложный методологический конфликт: изучить писателя не значит ли это с тщательной зоркостью проследить на композиции его созданий, на их словесном составе, на его образах, на ритме его прозы или на мелодике стиха – строй его творческой личности, его духовную природу художника? Вместо истории идей, игнорирующей один из важнейших признаков литературного произведения – его форму, вместо исключительного формального анализа, изучающего автора, как неодушевленный предмет, исследование стиля способно охватить облик поэта во всей его целостности и полноте. Частичным экскурсам и дробным анализам оно противопоставляет целостный образ творца-художника во всем его органическом единстве и живом многообразии166.

Таким образом, сущность основного метода литературоведческого исследования состоит, по Гроссману, в том, чтобы «выявлять целостный облик художника под знаком стиля»167. Между тем обозначившийся методологический поворот не привел ни к качественному, ни даже к количественному изменению списка классиков, выработанного литературной критикой. Героями Гроссмана стали Пушкин, Лермонтов, Тютчев, Толстой, Достоевский, Тургенев, Чехов, Брюсов и Блок. Примечательно, что такая последовательность образует не хронологическую прямую, но как бы вектор эстетического прогресса, запечатлевающий процесс развития определенных творческих установок, берущих начало в литературной практике Пушкина и получающих максимальное раскрытие в поэзии Блока, в первую очередь ориентирующегося на того же Пушкина (неслучайно заключительная глава книги имеет заглавие «Блок и Пушкин»). Выходя за очерченные нами временные рамки, отметим, что та же прогрессистская идея ляжет в основу историко-литературных работ, созданных в 1930‑е годы; при этом перечень «подопытных» классиков от раза к разу будет корректироваться, не нарушая и не разрушая представление о «закономерном движении литературного процесса». (По этому поводу в 1928 году остроумно высказывался В. О. Перцов: «Ложно-классическая пирамида из десяти „влиятельных особ“ – Пушкин, Толстой, Достоевский, Тургенев, Чехов, Тютчев и т. д., список которых <…> „с каждым годом все расширяется“, уходя, по логике вещей, в глубокую древность, – должна быть опрокинута»168.) Так, например, курс лекций И. Н. Кубикова, собранный и опубликованный в 1930 году под общим заглавием «Классики русской литературы» (М.: Изд‑во I МГУ, 1930), был посвящен Пушкину, Гоголю, Тургеневу, Достоевскому, Некрасову, Л. Толстому, Салтыкову (Щедрину), Успенскому, Островскому, Чехову и Горькому. В коротком предисловии Кубиков делал важное уточнение:

Автор этих очерков отчетливо сознает, что было бы хорошо не только вскрыть в самых существенных чертах творчество писателей на основе их классовой психоидеологии, но и показать социалистическую обусловленность всех элементов стиля. Но при отсутствии достаточного количества исследований предварительного характера мне эту весьма ответственную работу пришлось бы проделать совершенно самостоятельно…169

Сборник же статей Н. К. Пиксанова «О классиках»170 ([М.:] Московское т-во писателей, 1933) будет включать тексты о Пушкине, Гоголе, Тургеневе, Салтыкове (Щедрине), Чернышевском, Короленко, Чехове и Горьком, а в посмертно вышедший том А. В. Луначарского «Классики русской литературы: Избранные статьи»171 (М.: Гослитиздат, 1937) войдут статьи о Пушкине, Грибоедове, Лермонтове, Гоголе, Чернышевском, Салтыкове (Щедрине), Достоевском, Толстом, Чехове, Блоке, Брюсове, Маяковском и Горьком. Примерно тот же набор имен с незначительными вариативными расхождениями содержат и другие издания 1920‑х – середины 1930‑х годов172. То же находим и в книге В. Я. Кирпотина «Классики» (М.: Советский писатель, 1938), где собраны статьи о Пушкине, Некрасове, Чернышевском, Добролюбове, Салтыкове (Щедрине) и Горьком. Точнее всего эту логику «литературного развития» уловил и сформулировал А. П. Платонов в статье «Пушкин и Горький» (опубл.: Литературный критик. 1937. № 6):

Лермонтов, Гоголь, Гончаров, Чернышевский, Щедрин, Достоевский, Тургенев, Толстой, Чехов… Никто из них не заменил Пушкина целиком; каждый взял на себя лишь часть его «нагрузки», и все вместе они обязаны Пушкину своим художественным совершенством. <…> Итак, после Пушкина появилась целая большая группа классических русских писателей, среди которых не было ни одного, равного Пушкину. «Душа в заветной лире» еще жила, но сызнова играть на лире было некому173.

Уже из нескольких приведенных примеров ясно, что создаваемая в те годы «родословная» советской литературы основывалась на готовых иерархических моделях, составлявших едва ли не самую ценную часть «наследства», полученного от (около)литературной публицистики периодов зрелой и поздней империи174.

Пришедшийся на середину 1920‑х кризис теоретической мысли прервал едва начавшуюся в гуманитарных науках ревизию понятийного аппарата. Обусловленное самой эпохой стремление к глобальным обобщениям и наглядному схематизму исказило первоначальный смысл тех аналитических категорий, которые вырабатывала литературная наука двух первых десятилетий XX века. Именно поэтому вплоть до второй половины 1930‑х годов «классическое» оказалось выведенным за рамки качественных параметров культуры и понималось в науке о литературе (вслед за Жирмунским) как принадлежащая некоторой совокупности произведений стилистическая характеристика – «противоположение слову романтический, в смысле литературной школы, писателя или человека, строго держащихся каких-либо определенных правил творчества и жизни, в отличие от не имеющих такой ясной нормы»175. «Стиль» из разряда понятий, характеризующих индивидуальные особенности творческой практики, перешел в разряд «зонтичных». Такой подход очень быстро вышел за границы литературной теории и вскоре стал принадлежать более широкой области знания – теории культуры176; но применение такого подхода привело не к уточнению его краеугольных понятий, а, напротив, к их риторическому воспроизводству и закономерному обессмысливанию. Так, Д. С. Недович, стоявший у истоков ГАХН, на заседании Подсекции теории Секции пространственных искусств 27 октября 1926 года прочел доклад «Классический стиль»177, в котором указал на «важнейшие признаки классического искусства» – «высокую качественность, широкий объем и отражение идеологии <классической> эпохи»178. Однако ни один из этих «признаков» не граничил с идеей проникновения в «сложный, богатый и таинственный мир творящего духа»179, лежавшей в основе предложенной Гроссманом методологии стилистического анализа. Кроме того, из‑за намеренно неопределенной временной локализации классика переставала быть принадлежностью давно минувших эпох и становилась «спутницей» каждой эпохи, включая ту, которая наступит с построением «социализма» (и из этой перспективы не так важно, «общемирового» или «в одной стране»).

К концу 1920‑х произошло усиление марксистского вектора в литературоведении и критике, а вопрос о стиле/стилях «новой» литературы оказался одним из центральных180; уже в самом начале 1931 года в журнале «Литература и марксизм» появилась статья Нусинова «В чем об<ъ>ективный критерий художественности», где в очередной раз утверждалось, что «основной задачей марксистского исследования является анализ стиля, включая сюда все категории – как содержания, так и формы»181. Там же Нусинов писал и о двух главных задачах пролеткритики:

большевистской является мысль о том, что пролетарской критике предстоит переоценить традиционное отношение к писателям прошлого, традиционное деление на классиков и не-классиков, и ввести в ранг классиков многих писателей, от которых буржуазная критика отмахивалась, как от публицистов, как от антихудожественных творцов; с другой стороны, – пролетарской критике нужно согнать ореол гениев с целого ряда эстетствующих и философствующих писателей, которые по существу являются лишь эпигонами182.

Тогда же была опубликована статья Луначарского «Очередные задачи литературоведения» (опубл.: Литература: Труды Института новой русской литературы АН СССР. Л.: Изд-во АН СССР, 1931. [Вып.] 1), где он повторил те мысли, которые уже были выработаны пролеткритикой в ходе дискуссий 1920‑х годов. Поэтому не вызывало удивления у читателей то, какое место Луначарский отводил «классикам»:

Мы, однако, уже перешли ту стадию, когда можно было просто, по полуграмотности нашей, учиться некоторым техническим приемам, некоторым высоко мастерским методам выразительности, которые мы находили у русских или западных классиков.

Мы и тогда прекрасно сознавали, что все решительно приемы, все решительно черты и особенности классика приспособлены – и тем точнее, чем более «велик» данный автор, – к потребностям его класса. Поэтому критическое освоение редко когда может выражаться в прямом подражании тому или другому способу художественного творчества кого-либо из мастеров прошлого. Творчество этих мастеров скорее должно браться за исходный пункт, часто даже за пункт отталкивания и, почти всегда, – за пункт преодоления183.

А следом Луначарский связывал задачи «нового» литературоведения с определением основных теоретических категорий, среди которых стиль занимал одно из центральных мест:

Мы не имеем еще удовлетворительной установки понятия стиля. Простое заявление, что стиль – это класс, по существу ничего не дает. В истории таких совпадений мы не имеем. Один и тот же класс в разные эпохи своего существования имеет разные стили (возьмите хотя бы архитектурные стили буржуазии). Один и тот же стиль переходит за социальные и хронологические рамки одного класса, распространяясь на другой, хотя бы временно. Кроме того, рядом с эпохами резко очерченного, ярко выраженного стиля мы имеем эклектические эпохи, эпохи незаконченного стиля, эпохи разрушающегося стиля. История стилей есть живой диалектический процесс, в котором установившиеся стили, как некоторые целостные величины, являются лишь частностью, да и то кажущейся, ибо и они все время живут и изменяются. Вера в какую-то сшибку стилей между собой, как законченных организмов, – это в лучшем случае чистейший механицизм.

Но характерно как раз, что история классов, которая является основным, определяющим рядом, не совпадает с историей стилей в своих очертаниях. Установить эти своеобразные запаздывания, изменения, деформации крайне важно, ибо без них не только не будет понятна история искусств, но не выявлены будут и своеобразные законы искусства, как специфического общественного явления184.

Проблема стиля классической литературы будет оставаться ключевой для литературоведения и литературной критики в 1930–1940‑е годы185, но существенно расширится корпус того материала, который будет необходимо учитывать при определении границ классики.

Благодаря стремлению исследователей к разработке отчасти охарактеризованных выше проблем литературной эволюции, эстетического влияния и «классического» канона появились «Байрон и Пушкин: Из истории романтической поэмы» (Л.: Academia, 1924) В. М. Жирмунского, «Архаисты и Пушкин»186 Ю. Н. Тынянова, «Тредиаковский и немецкая школа разума»187, «Ломоносов и немецкая школа разума»188 и «„Медный всадник“ и поэтическая традиция XVIII века»189 Л. В. Пумпянского, «Пушкин и мировая литература» (М.: Советский писатель, 1941) И. М. Нусинова, «Пушкин и русские романтики» (Саратов: Полиграфиздат, 1946) и «Пушкин и проблемы реалистического стиля» ([М.:] Гослитиздат, 1948) Г. А. Гуковского и многие другие работы, пересматривающие контуры и наполнение понятия «классика».

3Стремительная нормализация жизни, явившаяся главным следствием реализации нэпа, и сопутствовавшее ей усиление реставрационных тенденций (в том числе оформление в литературе так называемого новобуржуазного течения190) существенно корректировали ранее провозглашенный и едва ли взятый курс на изживание имперского опыта. Создание новой теоретической рамки требовало времени, поэтому интеллектуальная недостаточность и отсутствие стройной историко-литературной концепции, принятой за «основную» (читай: единственную), оказывались помехой на пути не только к освоению культурного наследия прошлого, но и к его приспособлению под нужды политического режима, который к тому моменту уже явно проявлял стремление к агрессивной экспансии в область литературной жизни. Фактическое создание РАППа на Первом Всесоюзном съезде пролетарских писателей в мае 1928 года191 и усиление его административной роли в деле организации литературной жизни и управления ею вновь переключили внимание партийцев на проблемы взаимоотношений «пролетписателей» и «попутчиков», тем самым усложнив контекст освоения «литературного наследства». Концепция коллективного органа, который бы контролировал и направлял литературное производство, под гнетущим влиянием персональных карьеристских амбиций членов рапповского «руководящего центра» достаточно быстро была переработана: «боевой» потенциал этого органа вскоре оказался едва ли не определяющим для всех направлений его деятельности. Выгодно вписавшись в чутко уловленный исторический поворот от нэпа к коллективизации, ознаменованный «Шахтинским процессом» над так называемой группой представителей «буржуазной» интеллигенции весной – летом 1928 года, РАПП стал расправляться с поборниками эстетического плюрализма («оппозицией») средствами партийной номенклатуры. Ср. фрагмент адресованной в ЦК докладной записки Секретариата ВАПП от 20 января 1928 года:

Мы считаем необходимым особо остановиться на борьбе оппозиции против партийной линии на попытках ее завоевать на свою сторону беспартийного писателя-попутчика. Прежде всего, следует отметить персональную связь не только не прекращающуюся, но, наоборот, усиливающуюся у лидеров оппозиции с некоторыми писателями. Троцкий, Зиновьев, Радек, Лашевич и другие постоянно общаются с писателями, бывают у них и приглашают к себе. Итак, например, Троцкий во время его пребывания в Ленинграде на сессии ВЦИК принял у себя в вагоне ряд писателей (Сейфулину, Правдухина, Борисоглебского и др.); Радек в Ленинграде останавливается у Сейфулиной; «литературный салон» Воронского работает чрезвычайно оживленно. Второй момент, на котором следует остановиться – это работа оппозиции в издательствах и журналах. Осуществляя до последнего времени в издательстве «Круг» свое идеологическое влияние, Воронский использует свое положение для обработки писательства и вербовки его в лагерь оппозиции. Журналы «Новый мир» и «Печать и революция», которые ведутся, по-видимому, соединенными усилиями Полонского и Воронского, превращаются сейчас по существу в «Красную Новь» старой формации. [Полонский и Воронский собирают вокруг себя определенные группы писателей.] Воронский и Полонский печатают в этих журналах ста<т>ьи по вопросам литературы и культуры явно ревизионистские, пропагандирующие троцкистские теории в вопросах политики и культуры. <…> [Одной из форм] Оппозиционное воздействие на писательство [является] проводится также [руководство со стороны Воронского] Воронским через группу «Перевал», коммунистическая верхушка [той организации] которой состоит целиком из оппозиционеров и которая, объединяя в своей среде некоторое количество беспартийного писательства и <…> молодняка, [эта руководящая верхушка] ведет [бешеную] борьбу против ВАППа!192

Групповая борьба с «попутчиками» очень быстро переросла в сведение личных счетов, став одним из путей сложения персональной репутации новых «литературных начальников», часть которых позднее заняла руководящие позиции в Союзе писателей. Пролетарский литературный проект начинал приобретать черты предельно иерархической системы с четко выраженным лидерским составом.

Не менее важным обстоятельством было и то, что советское пролетарски направленное искусство на рубеже 1920–1930‑х ориентировалось на «нового» человека, на личность, становившуюся своеобразным несущим элементом, стержнем раннесоветской (раннесталинской) эстетики. Поэтому, как представляется, фигура производителя – а с ней и идея «классического» канона авторов – вновь оказалась в центре внимания литературоведов и критиков. Так, в пятом томе «Литературной энциклопедии», вышедшем в 1931 году в издательстве Комакадемии, акцент закономерно сместился с области внутритекстовой поэтики, не поддававшейся описанию в терминах классической политэкономии, на область социологии литературного творчества, понятого как производственный процесс193. Именно поэтому речь шла не о «классике» как совокупности произведенного, а о «классиках» как о творческом сообществе производителей – «образцовых художников, но не только древности, а широкого исторического прошлого»194. Следом автор энциклопедической заметки сделал примечательное уточнение, касавшееся того, как именно идея «классики» взаимодействовала с установкой на освоение и усвоение традиции, наследия:

Марксистское литературоведение вкладывает в термин К<лассика> иное, гораздо более насыщенное содержание. В соответствии с диалектическим пониманием лит<ературн>ого процесса оно ставит перед пролетариатом проблему К<лассики> как проблему овладения художественным опытом, художественными достижениями предшествующих эпох. Проблема отношения к классикам, «уч<е>бы у классиков», является составной частью общей проблемы использования лит<ературн>ого наследства, особенно актуальной для творчества подымающихся классов, в частности для современной пролетарской лит<ерату>ры195.

Из этого уточнения следует, что классика мыслилась марксистски ориентированными теоретиками в контексте особого модуса взаимодействия («овладения») с ранее накопленным «художественным опытом». Этот модус заключался в осмыслении классической литературы как «сырья», в процессе переработки которого будет выработана культура нового качества196.

Реализация проекта «советской многонациональной литературы», оформлявшегося с середины 1920‑х, требовала не столько подготовки писательских кадров, сколько создания особой писательской культуры. Таким образом, оба означенных выше измерения литературной жизни – институциональное и персональное – накладывались друг на друга, образуя объемную разветвленную сеть разнонаправленных контактов и связей. Ключевым становился вопрос о роли писателя в государственном и культурном строительстве. Это обстоятельство, с одной стороны, определило характер культурной политики начала 1930‑х годов, основное направление которой было связано с переустройством «литературного быта», а с другой – подвигло творческое сообщество к более пристальному изучению (с целью последующего присвоения) доставшегося ему литературного наследства.

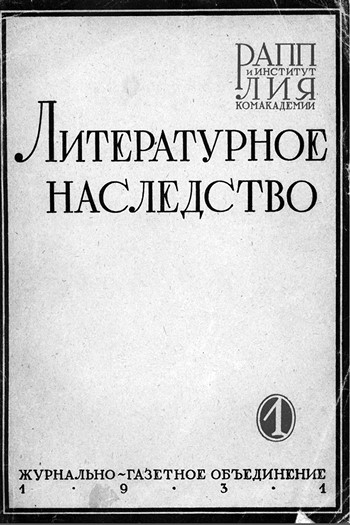

Илл. 4. Литературное наследство. М.: Журнально-газетное объединение, 1931. Т. 1

Однако объем этого наследства по-прежнему не был определен даже приблизительно. Именно поэтому в июле 1931 года Отдел агитации и пропаганды ЦК ВКП(б) рассмотрел докладную записку РАППа и Института литературы и языка Коммунистической академии197 и выдал разрешение на издание нового «марксистского историко-литературного» и археографического журнала «Литературное наследство», возникшего по инициативе И. С. Зильберштейна, позднее поддержанной И. В. Сергиевским и С. А. Макашиным198. В первоначальный состав редакционной коллегии «Литературного наследства» вошли Л. Л. Авербах, И. К. Ситковский и Ф. Ф. Раскольников, заведующим редакцией стал Зильберштейн (к своим обязанностям он приступил уже 1 августа 1931 года). Первые три тома, появившиеся в 1931–1932 годах, были лишены конкретной тематики199, а подборка вошедших в них материалов формировалась как итог архивных разысканий, которые осуществлялись Зильберштейном зачастую в одиночку. Кроме того, преобладавшие российские/советские и весьма скромно представленные зарубежные материалы печатались в соседстве друг с другом, что скорее свидетельствовало не о разрозненной издательской политике, а об отношении к мировому «литературному наследству» как к области взаимного сосуществования и взаимодействия множества условно ограниченных национальных художественных традиций. (Такое целокупное понимание «литературного наследства» отчасти созвучно горьковской концепции «всемирной литературы», воплощавшей в себе идею «Интернационала духа», «всечеловеческого братства»200.)