Полная версия

Путь в будущее. Транспортный коридор «Север – Юг». Россия – Иран – Индия – Китай

Новгородские купцы получали особые грамоты от золотоордынских ханов, позволявшие им свободно торговать по всей Орде.

С Волги товары шли или караванным путем в Китай и Среднюю Азию, или на запад – в Крым. Кроме того, в XIV–XV веках периодически использовался волок между Доном и Волгой («сухой путь» составлял около 60 км). Так, сохранились сведения о плавании генуэзского купца Лучиано Тариго (Luchino Tarigo), который в 1374 г. вышел на барке из Кафы (Феодосии), поднялся по Дону к Переволоке и там волоком перетащил барку на Валгу. Затем он спустился до Хаджи-Тархана (Астрахани). Тем же путем купцу удалось вернуться в Кафу.

Об интенсивности товарообмена между Венецией и татарским Крымом свидетельствуют данные о регулярных рейсах венецианских галей (крупных торговых судов) в порты Крыма и в устье Днепра и Дона. Число галей в XIV веке колебалось от двух до двадцати в год[7].

К сожалению, наших историков и археологов практически не интересовали булгарские и золотоордынские торговые и военные суда, тысячи которых плавали по Волге, Каме и Каспийскому морю. Любопытно, что даже в целом интересной 350-страничной книге «Великий Волжский путь»[8] нет ни слова о булгарских и золотоордынских судах.

До нас дошли лишь случайные упоминания о таких судах. Так, арабские писатели называли грузовые суда булгар, плававшие по Волге, просто «большими».

Исследователь вопроса о русских водных путях и судовом деле в допетровской России профессор Н.П. Загоскин, приведя этот летописный рассказ, делает на основании его вывод о «весьма видной роли», которая «выпала в судьбах русского водоходного дела на долю элемента булгарского и, вообще, восточно-мусульманского». «Восточная торговля, – пишет он, – оставила по себе в истории волжского судоходства следы и в некоторых названиях судов, из которых некоторые исчезли вслед за падением мусульманского господства на Волге, другие же пережили это падение, не только сохранившись на Волге, но сделавшись достоянием и других речных бассейнов… К первым принадлежат судовые названия: “пабусы”, “кербати”[9], “мишаны” и “бафьты”, ко вторым – “каюки” и “кербати”»[10]. (очевидно – кербасы).

О торговле русских купцов на Волге и Каспии мы можем судить лишь по обрывочным сведениям из русских и татарских документов. Так, известно, что в 1382 г. золотоордынский хан Тохтамыш, замышляя поход на Москву, приказал схватить на Средней Волге всех русских купцов, резонно полагая, что среди них есть и шпионы Дмитрия Донского.

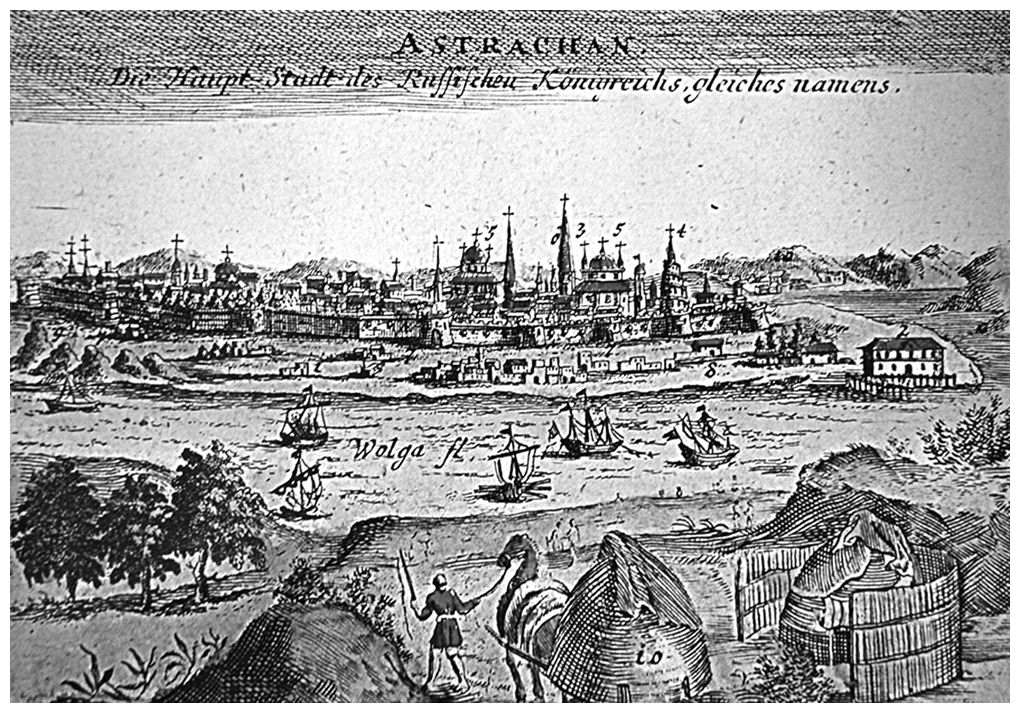

Несколько слов стоит сказать об Астрахани (Хазтаракани). Точна дата основания города не известна.

Флорентинец Франческо Пеголотти в своей книге «Торговое дело» (до 1340 г.) пишет о «Джентоархани» как об одном из важнейших торговых пунктов на Нижней Волге, через которые проходил Великий караванный путь, соединявший торговлю Средиземноморья и Востока. Хаджи-Тархан наряду с Кафой, Судаком, Азаком (Таной) был одним из крупнейших эмпориев в левантийской заморской торговле. Город и некоторые другие нижневолжские и приазовские центры были поставщиками рыбы, особенно осетровых пород, составлявших важную статью в отправках константинопольских и итальянских купцов. В торговле с русскими княжествами большую часть составляла соль. Тесными были торговые связи улуса Джучи с Делийским султанатом: основной статьёй торговли с Индией являлись лошади.

Астрахань была транзитным центром не только купцов, но и пиратов. В 1374 г. через Астрахань проследовал генуэзец Лукино Тариго. Выйдя с соратниками на барке из Кафы, он доплыл до Таны (Азов), поднялся по Дону, в районе Переволоки каким-то способом перетащили барку на Волгу.

Далее Тариго спустился через Астрахань до Каспия. На море он и его компаньоны занялись пиратством. Однако на обратном пути их самих ограбили, но некоторое количество драгоценностей Тариго всё же удалось привезти в Кафу. Подобные пиратские экспедиции предпринимались и венецианцами.

Примерно с 1380 г. в Астрахани начали чеканить свою собственную монету.

С князьями и духовными лицами дело намного проще. Так, в 1284 г. Ас-Тархан посетил митрополит Максим.

«Первым русским князем, посетившим город Ас-Тархан, был Глеб Василькович Ростовский (1238–1278 гг.), женившийся в 1257 г. на дочери великого даругачи Улуса Джучи Сартаке-оглан (1256 г.), Феодоре. Осенью 1257 г. в Ас-Тархане находились великий князь Владимирский Александр Ярославич Невский, князь Ярослав Ярославич Тверской, князь Андрей Ярославич Суздальский и князь Борис Василькович Ростовский.

<…>

Венецианские купцы и путешественники Николо Поло и Маффео Поло в 1261 г. посетили на реке Итиль торговый город Ас-Тархан. Николо Поло – отец венецианского купца Марко Поло (1254–1324 гг.) занимался торговлей ювелирными изделиями и пряностями.

Возвращаясь из длительного путешествия в восточные страны, Маффео Поло видел на Каспийском море генуэзцев, которые строили на южном побережье моря, то есть в Гиляне, галеры. В 1268 г. Николо Поло и Маффео Поло, на обратном пути домой в Венецию, вновь побывали в ещё более разросшемся городе Ас-Тархан на реке Итиль.

<…>

Великий князь Ярослав Ярославич Тверской был в Ас-Тархане в 1263 и 1272 гг. Великий князь Дмитрий Александрович Переяславский находился в Ас-Тархане в 1271 г. Великий князь Василий Ярославич Костромской жил в Ас-Тархане в 1273 и 1275 гг.

В 1277 г. русские князья – Борис Ростовский (1238–1277 гг.), Глеб Белозёрский (1251–1278 гг.), Феодор (Фёдор) Ярославский (1261–1299 гг.) и Андрей Городецкий, сын А.Я. Невского, брат великого Владимирского князя Дмитрия Переяславского, повели коалиционное русское войско в Орду, чтобы вместе с ханом Менгу-Тимуром идти на кавказских алан. Войны Золотой Орды с иранским улусом Хулагу продолжались. Русские князья завоевали Ясский город Дедяков (в Дагестане), сожгли его, “взяв знатную добычу, пленников, и этим подвигом заслужили благоволение хана, изъявившего им не только великою хвалою, но и богатыми дарами”»[11].

В 1308 г. в Ас-Тархан приезжал митрополит Киевский и Всея Руси Пётр. Примерно тогда же Ас-Тархан посетили тверской епископ Андрей, ростовский епископ Симеон и др.

При хане Узбеке началась тотальная исламизация Золотой Орды, и Ас-Тархан в 1314 г. уже называют исламским именем Хаджи-Тархан.

«При великих владимирских князьях Дмитрии Михайловиче Тверском (1322–1326 гг.) и Александре Михайловиче Тверском (1326–1327 гг.) ведется активная торговля между Хаджи-Тарханом и Тверью. Оба великих князя дважды были в Хаджи-Тархане»[12].

Великий князь владимирский и московский Симеон Иванович Гордый (1340–1353) четыре раза приезжал в Хаджи-Тархан.

Великий князь Константин Васильевич Суздальско-Нижегородский в 1353 г. приплыл в Хаджи-Тархан с большим караваном своих купцов.

Великий князь владимирский и московский Иван II Иванович Красный (1353–1359) побывал в Хаджи-Тархане дважды – в 1354 и 1357 гг.

В 1395 г. Астрахань была взята Тимуром. На город наложили огромную контрибуцию. Значительная часть жителей была выселена.

Увы, мы ничего не знаем о семьях русских, татарских и персидских купцов, поддерживавших трафик «Север – Юг».

Единственное исключение представляет тверской купец Афанасий Никитин. Обратим внимание, что хождения Никитин совершил с 1468 по 1475 г., что было куда более сложно, нежели путешествия купцов конца XIII – середины XIV века. В те временя и русские князья, и мелкие ханы на Волге боялись гнева Великого хана. Тогда купцы в подавляющем большинстве шли беспрепятственно по всей Волге и даже Каспию. С середины XIV века ситуация постепенно меняется в худшую сторону. И русские князья, и мелкие ханы периодически начали грабить купцов.

Корнелий де Бруин (1652–1727). Астрахань в 1703 г.

Памятник Афанасию Никитину в Твери. (Фото А. Широкорада)

Поэтому в XV веке купцы любили присоединяться к посольским караванам. В 1465 г. в Москву прибыло посольство во главе с Хасан-Беком от ширваншаха Шемахи Баку Фарух Йассара.

На обратном пути к каравану Хасан-Бека в Нижнем Новгороде присоединились тверские купцы, в числе которых был и Афанасий Никитин.

Обратим внимание, до Астрахани корабли дошли без инцидентов. Местные власти их не трогали. На караван напали люди астраханского Касим-Султана.

В конце концов Афанасий Никитин с девятью товарищами добрался на судне Хасан-Бека до Дербента. Далее Афанасий, у которого, видимо, оставались припрятанные деньги, вернулся в Дербент, оттуда морем дошёл до Баку, крупнейшего города на Каспии. А из Баку Никитин отправился в Персию, в Мазендеран.

Первым большим персидским городом, в котором оказался Никитин, был Кашан. Позже он переехал в Йезд. В Персии Афанасий разбогател, правда, источники дохода не указал. Ну а далее он двинулся в Ормуз, а затем в Индию.

Глава 4. Персидский поход Петра Великого

Царь Пётр, занятый войной со шведами, никогда не забывал и о Каспийском море. По его указу для Каспия в Казани постоянно строились различные суда: с 1701 г. – каты, с 1715 г. – бригантины, с 1716 г. – шхуны и шнявы, с 1719 г. – гукоры, с 1722 г. – гекботы и т. д.

Это были небольшие парусные или парусно-гребные суда, вооружённые пушками малого калибра (от 1 до 8 фунтов). Они больше предназначались для перевозок войск и грузов, чем для боевых действий. И это было вполне оправдано из-за мелководья на Волге и из-за отсутствия боевых кораблей у вероятного противника на Каспии.

В 1714 г. до Петра Великого дошли слухи, что на берегах реки Амударьи найдены богатейшие «золотые россыпи», и что хивинский хан решил скрыть это от русских и приказал отвести воды Амударьи от Каспийского к Аральскому морю. Насколько верны были эти слухи, у современных ученых нет единого мнения. Клондайка на Амударье явно нет и не было. А вот по крайней мере один из рукавов Амударьи в XIV–XVII веках соединялся с Каспийским морем. Его появление некоторые историки связывают с разрушением монголами многочисленных плотин на Амударье. Так или иначе, но Пётр очень заинтересовался Средней Азией.

30 августа 1721 г. в городе Ништадте был заключён долгожданный мир со Швецией. Сенат и Синод поднесли царю титул «Отца отечества Всероссийского Императора и Петра Великого. Пётр недолго церемонился и принял их»[13].

Пётр решил, что императору не подобает долго сидеть дома, и надумал начать войну с Персией.

Ещё в 1715 г. в Персию отправилось посольство Артёмия Петровича Волынского. Фактически это была разведывательная миссия. Он и визирь 30 июля 1717 г. подписали коммерческий трактат, ратифицированный в 1718 г. обоими монархами. По этому трактату России предоставлялся ряд торговых привилегий. В частности, право на приобретение в Персии шёлка-сырца, запрещенное для всех европейцев.

По возвращении из Персии Волынский был назначен астраханским губернатором и уже в этом качестве вступил в переговоры с картлийским[14] царем Вахтангом VI. Последний был рад вступить в союз против шаха.

Поводом к вторжению русских в Персию стало избиение русских купцов лезгинским князьком Дауд-беком и казы-кумыцким князьком Суркаем в городе Шемаха.

15 мая 1722 г. царь отслужил молебен в Успенском соборе Кремля, под пушечную пальбу сел на «москворецкий струг» и отплыл вниз по Москве-реке в Астрахань. Струг этот представлял собой довольно крупное гребное судно длиной 42,7 м и шириной 6,7 м. Через каждые 60 вёрст струг причаливал к берегу, где его ждала новая смена гребцов. 17 мая Пётр был уже в Коломне, 30 мая – в Нижнем Новгороде, а 19 июня – в Астрахани.

2 июля Пётр отправил в Грузию князя Бобриса Туркестанова с предписанием для царя Вахтанга VI: «Напасть на лезгинцев в их земле и дать о том нам знать в Астрахань, к Теркам или Дербенту, где будем, и ждать приказа, куда быть. Когда пойдет на соединение, то бы заказал под смертною казнию не грабить, не разорять, не обижать»[15].

18 июля из Астрахани вышла целая армада судов. У персов не было военных кораблей специальной постройки, поэтому армаду конвоировали всего восемь военных судов Каспийской флотилии, самыми сильными из которых были три шнявы – «Астрахань», «Святая Екатерина» и «Святой Александр».

Двадцать две тысячи пехотинцев были посажены на двести островных лодок и 45 ластовых судов[16]. Формально командовал армадой генерал-адмирал Фёдор Матвеевич Апраксин, но фактически распоряжался всем сам царь.

Сухим путём в Персию пошла конница. В её составе было 9 тысяч регулярной кавалерии, 20 тысяч донских и малороссийских казаков, а также 30 тысяч татар. В некоторых изданиях говорится и о калмыцкой коннице. На самом деле участие её в операции планировалось, но собрались калмыки только после окончания похода.

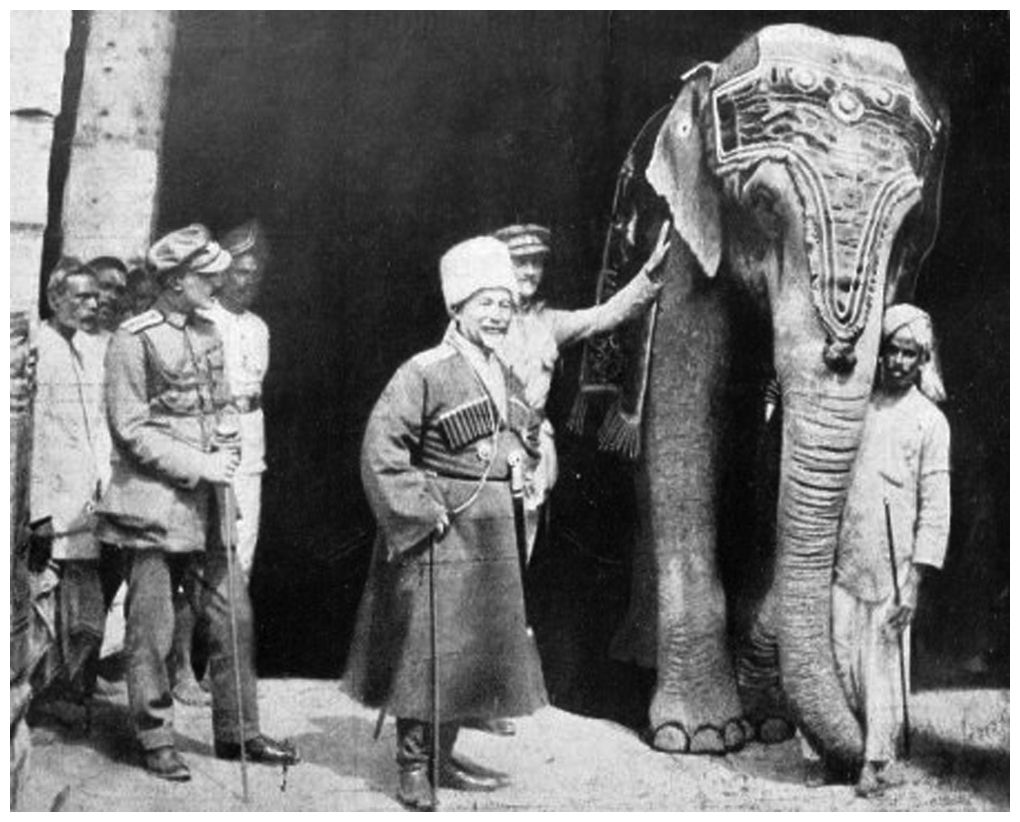

Казаки в Персии

27 июля 1722 г., в день гангутской победы, русские войска высадились на берег в Агразанском заливе. Первым ступил на берег Пётр. Из-за мелководья шлюпки не могли причалить, тогда царь встал на широкую доску, и четыре гребца перенесли его на берег.

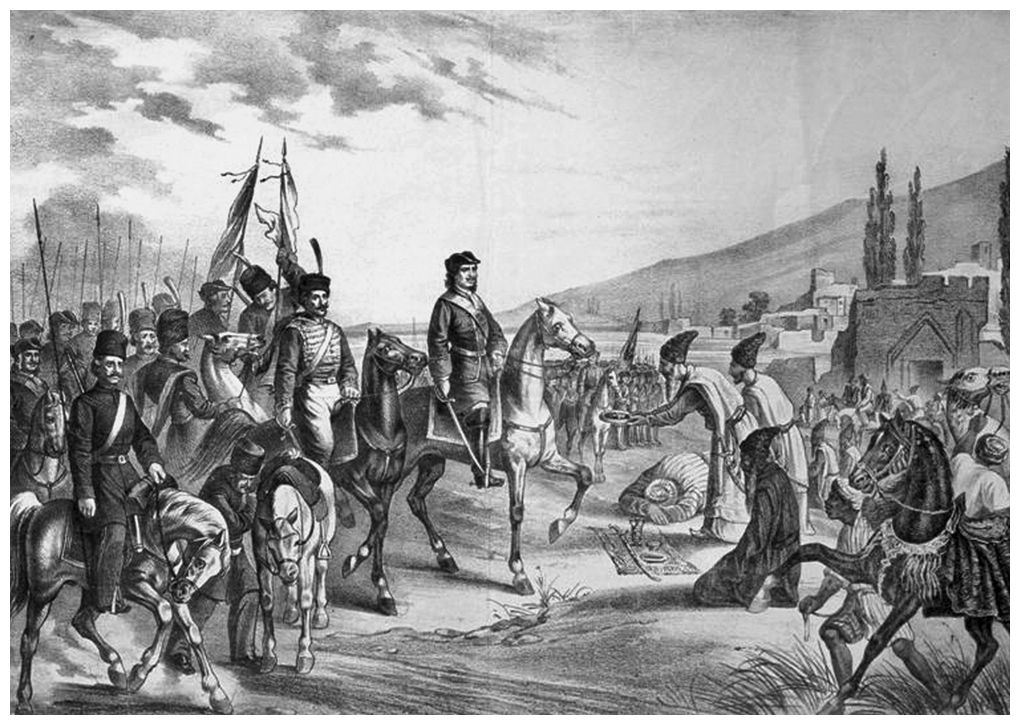

Дождавшись подхода кавалерии, Пётр двинулся к Дербенту. Город сдался без боя. 23 августа за версту от города царя встретил дербентский наиб (наместник), пал на колени и поднес два серебряных ключа от городских ворот.

Пётр в письме к Сенату так описывал свой поход: «Мы от Астрахани шли морем до Терека, а от Терека до Аграхани, отколь послали универсалы, а там, выбрався на землю, дожидались долго кавалерии, которая несказанный труд в своем марше имела от безводицы и худых переправ… Потом когда приближались к сему городу [Дербенту], то наиб сего города встретил нас и ключ поднес от ворот. Правда, что сии люди нелицемерною любовию приняли и так нам рады, как бы своих из осады выручили. Из Бакы такие же письма имеем, как из сего города (Дербента) прежде приходу имели, того ради и гварнизон туда отправим, и тако в сих краях с помощию божию фут получили[17], чем вас поздравляем».

А. Абрамов. Взятие Петром I крепости Дербент. Литография. 1872 г.

В Дербенте русским досталось 230 пушек.

Пётр произвел наиба в генерал-майоры и назначил командиром персидской ланд-милиции (то есть иррегулярных войск).

По приказу императора недалеко от стен Дербента были выстроены форты Милукенти и Аргабугаме.

Заняв Дербент, Пётр намеревался двинуться к конечной цели своего похода – городу Шемахе. На пути из Дербента русские войска должны были соединиться с армией Вахтанга VI, сосредоточенной в Гяндже и состоявшей из грузинских и армянских войск.

29 августа на Каспии разыгрался шторм. Двенадцать ластовых судов с продовольствием для армии, стоявшие на открытом рейде Дербента, были выброшены на берег. Большая часть продовольствия погибла – мука подмокла и т. д. Другой отряд из тридцати транспортных судов, шедший в Баку, почти весь погиб у острова Чечень.

Пётр хорошо запомнил голод во время Прутского похода и счёл за лучшее ретироваться. В Дербенте был оставлен русский гарнизон под командованием полковника Юнгера, а остальные части двинулись на север.

4 октября 1722 г. Пётр прибыл в Астрахань, а 6 ноября он отправляет в Гилянь (провинцию Персии на побережье Каспия) четырнадцать судов с двумя батальонами пехоты под командованием полковника Шипова. Непосредственно судовым отрядом командовал капитан-лейтенант Соймонов. Получив приказ занять Решт, Шипов спросил у царя: «Довольно ли двух батальонов?» Пётр ответил: «Стенька Разин с пятьюстами казаками персиян не боялся, а у тебя два батальона регулярного войска!»

Русские суда, воспользовавшись сильным попутным ветром, в конце ноября подошли к городу Решту и заняли его.

В марте 1723 г. Соймонов с частью отряда ушел к устью реки Куры. Воспользовавшись этим, местные персы попытались выбить русских из Решта, но благодаря грамотным действиям полковника Шипова персы были разбиты. Большую роль в этом сыграл огонь судовой артиллерии, заставивший замолчать персидскую батарею. Судами командовал капитан-лейтенант Золотарев.

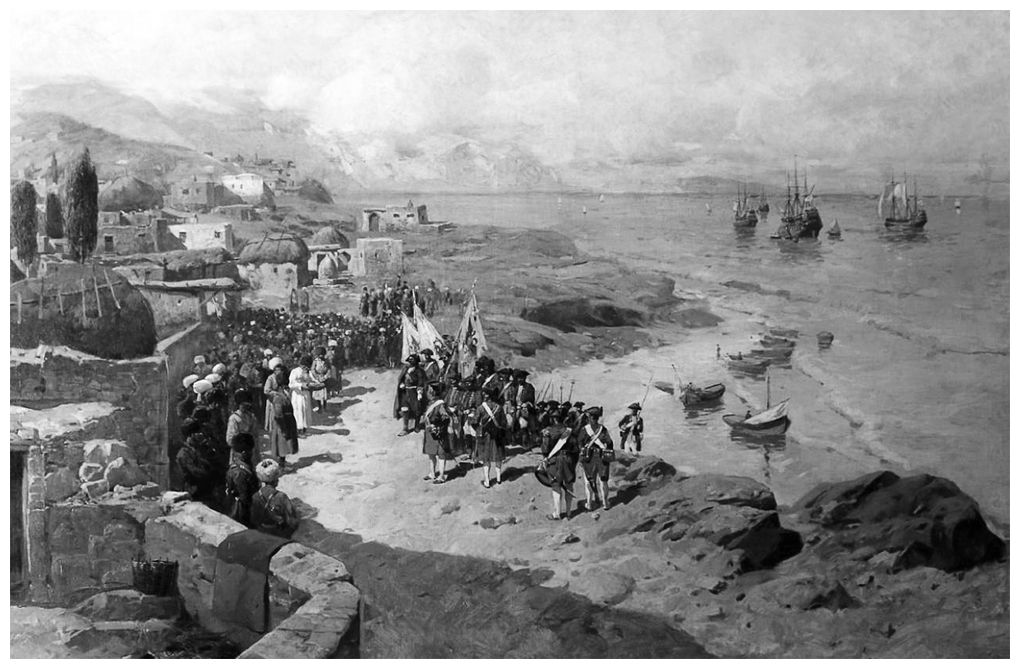

Франц Рубо. Вступление Петра I в Тарки [Дагестан]. 13 августа 1722 г. 1893 г.

28 мая 1723 г. морем в район Решта прибыло пополнение – два батальона пехоты при 24 пушках под командованием полковника Левашова. Теперь русские прочно удерживали район Энзели – Решт.

Чтобы получить «сухопутную коммуникацию» между русскими войсками в Дербенте и Реште, Пётр решил занять город Баку и прилегающую часть побережья. Царь приказал генерал-майору Михаилу Афанасьевичу Матюшкину: «Идтить к Баке как наискорее и тщиться оный город, с помощию божиею конечно, достать, понеже ключ всему нашему делу оный, а когда бог даст, то оный подкрепить сколько мочно и дожидаться новых гекботов с провиантом и артиллериею, которой быть в городе и с людьми. Велено послать 1000 человек, но ежели нужда будет, то прибавить сколько надобно и беречь сие место паче всего, понеже для него все делаем. Всех принимать в подданство, которые хотят, тех, чья земля пришла к Каспийскому морю»[18].

В июле 1723 г. двадцать русских судов появился перед Баку. Матюшкин отправил в город письмо, где утверждал, что он пришел защищать Баку от мятежников, действовавших против персидского шаха. Но местные власти отвечали, что они верные подданные шаха и четыре года отбиваются от мятежника Сауда, так что не нуждаются ни в чьей помощи и защите.

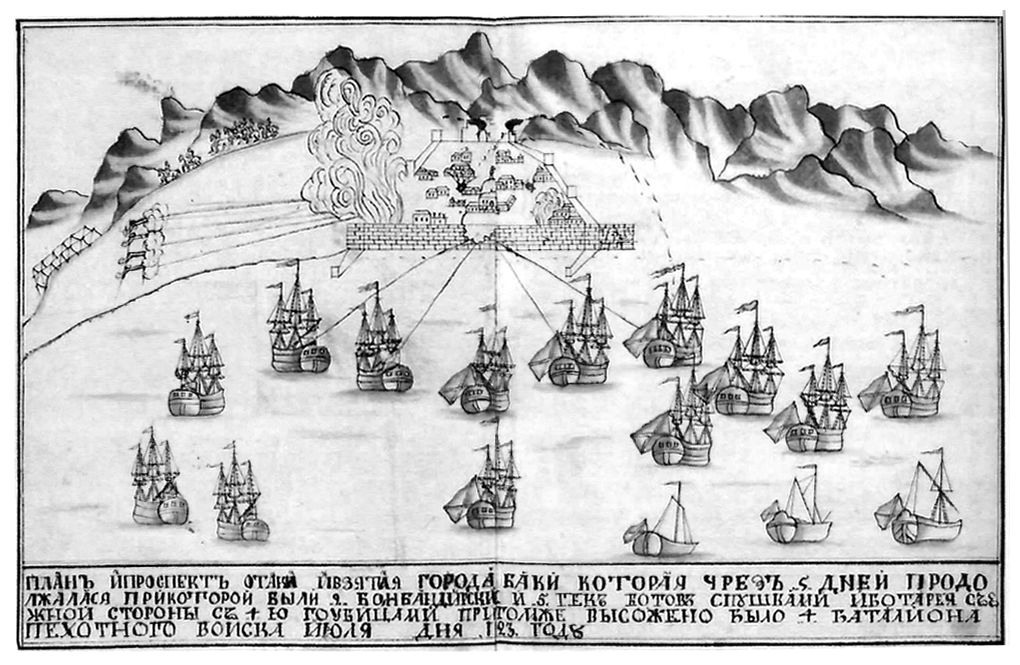

Тогда Матюшкин приказал высадить десант. Атака персидской конницы, стремившейся помешать высадке, захлебнулась под огнём судовой артиллерии. У стен Баку русские выстроили две осадные батареи. 22 июля началась бомбардировка города, в которой помимо осадных батарей приняли участие и семь гекботов[19] с тяжёлыми мортирами. Семидневная бомбардировка подействовала на персов, и 28 июля Баку сдался.

Гекботы на плане атаки и взятия города Баку. Из рукописи Ф.И. Соймонова «Экстракт журнала описания Каспийского моря». 1723 г.

Русские батальоны вступили в город с распущенными знаменами и барабанным боем. В Баку было взято 80 пушек. Начальник гарнизона и его 700 подчиненных попросились на русскую службу. Матюшкин удовлетворил их просьбу.

Вслед за Баку русские войска высадились в устье Куры и заняли прилегающий район побережья.

Пётр произвел Матюшкина в генерал-лейтенанты. 17 сентября царь писал новому генерал-лейтенанту: «Поздравляю со всеми провинциями, по берегу Каспийского моря лежащими, понеже посол персидский оные уступил».

Договор был подписан в Петербурге 12 сентября 1723 г. и состоял из следующих главных статей:

«1. Его императорское величество всероссийский обещает его шахову величеству Тахмасибе добрую и постоянную свою дружбу и высокомонаршеское свое сильное вспоможение против всех его бунтовщиков и для усмирения оных и содержания его Шахова величества на персидском престоле изволит, как скоро токмо возможно, потребное число войск в Персидское государство послать, и против тех бунтовщиков действовать, и все возможное учинить, дабы оных ниспровергнуть и его шахово величество при спокойном владении Персидского государства оставить.

2. А насупротив того его шахово величество уступает императорскому величеству всероссийскому в вечное владение города Дербень, Баку со всеми к ним принадлежащими и по Каспийскому морю лежащими землями и местами, такожде и провинции: Гилянь, Мазандеран и Астрабат, дабы оными содержать войско, которое его императорское величество к его шахову величеству против его бунтовщиков в помочь посылает, не требуя за то денег».

Для ратификации договора, заключённого в Петербурге Измаил-беем, в Персию отправились Преображенского полка унтер-лейтенант князь Борис Мещерский и секретарь Аврамов. В апреле 1724 г. они въехали в персидские владения. На послов напала вооружённая толпа, однако охрана сумела разогнать бунтовщиков. Шах Тахмас Кули-Хан милостиво принял Мещерского, но уклонился от ратификации договора.

Тем не менее для удержания прикаспийских областей, отнятых у персов, требовались большие силы. Так, в 1729 г. там дислоцировалось 17 пехотных и 7 конных полков. Кроме того, имелись иррегулярные конные отряды из грузин, армян и горных черкесов.

Несмотря на смерть Петра I, русские войска не ушли с южного побережья Каспия. Алексашка Меншиков, правивший от имени Екатерины I, приказал генерал-лейтенанту Матюшкину вновь двинуться в Персию. В 1725 г. русские войска заняли Астрабад и Торку. После этого шах был вынужден ратифицировать договор 1723 г.

В 1733–1734 гг. русские войска были введены в Речь Посполитую в связи с попыткой Станислава Лещинского овладеть польским престолом. Оттоманская империя сама претендовала на польские земли и начала подготовку к войне с Россией. Правительство Анны Иоанновны решило вступить в союз с Персией против Турции.

Персы к этому времени находились в состоянии войны с Турцией. Русское правительство ради войны с турками решило пожертвовать прикаспийскими землями. Русский посол князь С.Д. Голицын 16 декабря 1734 г. объявил Тахмасу Кули-Хану, что императрица Анна Иоанновна, «имея полную надежду на скорое очищение Персии от неприятелей, согласна… возвратить ему остававшиеся в русском владении персидские города под тем условием, что города эти никогда не будут отданы в неприятельские руки… Кулы-хан так обрадовался, что изменился в лице и объявил, что готов все сделать, чтоб отблагодарить императрицу за такую милость пусть императрица располагает им как своим последним слугою, и, обратясь к стороне Генжи, крикнул: “Горе вам! Не только вы все, но и сам ваш султан погибнет от персидской сабли, если бог продолжит мою жизнь”»[20].

В 1735–1739 гг. русские войска оставили южное побережье Каспия, а также Баку и Дербент.

Персидский поход был последним и далеко не самым удачным походом Петра Великого. Баку, Дербент, Энзели и Решт могли быть заняты небольшими десантными отрядами, что позже и произошло. Однако удержать территории на юге Каспийского моря было крайне сложно, поэтому решение, принятое Анной Иоанновной, можно считать единственно верным.

Следствием персидского похода Петра стало создание регулярного флота на Каспии. В ноябре 1722 г. царь издал указ об учреждении в Астрахани военного порта. Замечу, что ряд историков утверждают, что этим же указом Пётр основал там и Адмиралтейство. На самом же деле в Астрахани в 1722 г. была построена верфь, а Адмиралтейство по-прежнему находилось в Казани. И только в 1827 г. его перенесли в Астрахань.

Позже ноябрь 1722 г. был официально объявлен временем основания Каспийской военной флотилии и отмечается до сих пор.

К 1730 г. в составе флотилии было 21 судно (гекботы, гукоры и т. д.), а в «добавку ж 9 оных имеются на мели», 6 ботов больших, 30 ботов ординарных. На тех судах «обреталось» 1047 морских служителей. А на верфи числилось 186 мастеров и рабочих.

Глава 5. Туркманчайский мир

Второй правитель из династии Каджаров Фахт Али шах правил страной достаточно долго, с 1794 по 1834 г., но был довольно посредственным политиком. После 1813 г. власть постепенно перешла к его второму сыну Аббас-Мирзе (1789–1833), объявленному наследником престола в обход старшего брата Магомета Али. Дело дошло до того, что британское и русское посольства располагались не в Тегеране при дворе шаха, а в Тебризе при дворе наследника.

Аббас-Мирза и первый министр Аллаяр-Хан были настроены явно антироссийски. Наследник прилагал все усилия к перевооружению персидской армии и обучению её английским уставам. Однако современники шутили, что европеизация персидской армии происходит только снаружи.

В начале 1825 г., ещё при жизни императора Александра I, Персия нарушила Гюлистанский мир, заняв пограничные с Карабахом земли между реками Капанакчай и Чудур.

Главнокомандующий русскими войсками на Кавказе Алексей Петрович Ермолов приказал нескольким ротам окружить небольшое пространство, отделяющее озеро Гочку от окрестных гор. Этот участок земли персияне считали своей территорией.

В начале 1826 г. Николай I, желая сохранить дружеские отношения с южным соседом России, отправил к шаху и наследнику специального посланника – генерал-майора А.С. Меншикова. Царь предложил размен «взаимно-занятых земель», но и уступить часть Тальшипского ханства.

Меншиков был принят ласково, но все его курьеры к Ермолову задерживались. Тем временем персидские войска двигались к русским границам. В конце концов князь понял замысел персов и бежал из Тегерана в Тебриз, где русское посольство уже было арестовано в полном составе. Меншиков каким-то образом оказался в Эривани (Ереване), где ему удалось избежать смерти.

К этому времени персидская армия состояла из 38,5 тысяч человек регулярной пехоты, обученной английскими офицерами, 5 тысяч нерегулярной пехоты, 94 тысяч кавалерии, не считая конного корпуса «охранной стражи» Аббаса-Мирзы. Он же сформировал и артиллерийский корпус из 42 полевых пушек и тысячи человек прислуги.