Полная версия

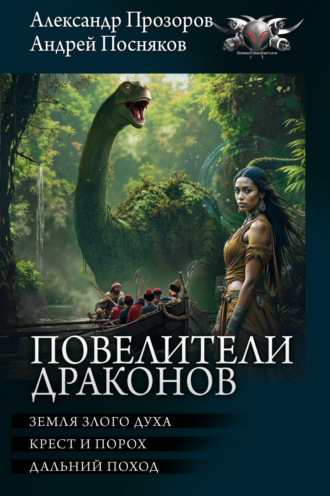

Повелители драконов: Земля злого духа. Крест и порох. Дальний поход

– О! – обрадовались казаки. – Вот это дело! Поищем, господине! Мы быстро… Найдё-ом!

Девок Еремеев разместил на берегу, в шатрах, и все его казаки знали – не трогать! То атаманская добыча, ему и распоряжаться. Оно конечно, ежели бы только эти девы были – так, может, и возроптали бы, а так – что, дев в Сибире мало? Да сколько хошь!

Приветил Иван девчонок, да теперь голову ломал – что с ними делать? Не один думал – с приятелем, отцом Амвросием, на пару. Да так случилось, что к двум головам еще и третья прибавилась – девичья. Та самая, кареглазая, что так Ивану понравилась, выйдя из шатра, подошла к реке – там, свесив со струга ноги, сидели в задумчивости атаман со святым отче.

Нагнувшись, дева закатала шальвары, прямо так к стругу и подошла по воде студеной, нахально уселась рядом, глазищами стрельнула:

– Ну, что, казаки, что с нами делать надумали?

Отец Амвросий, не ожидавший подобной наглости, вскинулся:

– Твое какое дело, дщерь? Как решим – так и будет.

– Да я разумею, – девчонка опустила ресницы. – Просто ведь вы про нас ничего не ведаете – кто мы да откуда. Только что полоняницы – знаете.

– А ведь она права, – почесав шрам, усмехнулся Еремеев. – Мы ведь и хотели вас допросить, одначе чуть попозже. Ну, раз уж сама первой пришла, не выдержала… Не холодно босиком-то?

– Холодно, – дева зябко поежилась, повела плечами. – Вот мы и хотели вас попросить – какую-никакую обувку да армячки, полушубки. Нешто не сыщете?

– Да найдем, – махнул рукой Иван. – Сейчас пошлю казаков. Эй, козаче! Чугрей, Афоня, Силантий… Ну-тко живо сюда!

Послав парней за обувкой-одежкой, атаман снял с себя полушубок, набросил на плечики девичьи:

– Грейся!

– Благодарствую, – улыбнулась та. – Меня Настасьей зовут или покороче – Настя. С Усолья я, Стефана Колесова, тележника, дочь. Да у нас мнози с Усолья – и Авраама, рыженькая, и Катерина, Онисья… Кто с самого града, кто с деревень.

– Постой, постой! – скосил глаза священник. – Так мы же земляки, надо же.

– А вы откуда?

– С городка Чусовского, с Орла-городка, строгановского.

– И мы строгановские, – Настя улыбнулась. – Татары напали вот, батюшку да братцев убили, нас угнали в полон, сюда, за Камень…

– Потом Исраилу-купцу продали, – сплюнув в воду, дополнил Иван. – Так?

– Не так, – спокойно возразила девчонка. – Исраил-купец сам этот набег и задумал, денег дал. Девственницы ему нужны были – в далекие южные земли, оттуда заказ.

– Значит, вы все девственны, да?

– Да! – с вызовом выкрикнув, Настя опустила глаза. – Нас берегли, не трогали. Заказ-то портить нельзя.

– Ага, ага, – задумчиво покивал священник. – Значит, батюшка твой с нехристями в стычке погиб, царствие ему небесное. А матушка?

– Матушку я и не помню почти. Когда от лихоманки сгорела, я совсем малой была.

Пригладив рукою волосы, Иван потрогал шрам:

– Ясненько все с тобой. Другие девы, говоришь, тоже с земель усольских?

– Угу.

– Крепко их татары пограбили, пожгли… Так у вас и дома нету теперя! Куда же хотите идти?

– Не знаю, – честно призналась девчонка. – Здесь мы чужие… даже не люди, а так – чужое добро. Вы уйдете, татары на нас кинутся – не схоронимся нигде.

– Так Ермак Тимофеевич, верно, здесь казаков оставит.

– Сколь казаков – и сколько татар! За всеми не уследишь. Да и казаки… – Настя отвела глаза в сторону, вздохнула. – Такие, как вы, попадутся навряд ли. Может, вы бы нас с собой взяли, а? Не вечно же странствовать будете, где-то ведь придется и зимовать. Или домой обратно направитесь – вот бы и славно вышло! Одни-то мы пути не выдержим, не сдюжим. Да и дороги не знаем.

– Умна ты, дева, – поправив висевший на широкой груди крест, одобрительно покивал отец Амвросий. – Одначе еще пойми – сама же сказала – дома-то у вас боле нету! Никто вы, ничьи, и не ждут вас. Одна дорога – в обитель… ну, то дело неплохое!

– В обитель?! – округлив глаза, девчонка отпрянула, словно услышала что-то такое, на что никак не могла пойти… но хорошо знала, что ничего другого, пожалуй, и не оставалось боле.

– Что, как черт от ладана, шарахаешься? – недовольно прищурившись, святой отец тут же перекрестился. – Прости, Господи, прости, помянул нечистого. Все из-за тебя, дщерь! Ух!

Настя опустила ресницы:

– Не гневайся, отче. Просто я сказала, что думаю.

– Может, и взял бы я вас с собой, – подумав, негромко заметил Иван. – Ежели один был, со своей сотней. А так – это надобно разрешения головного атамана, Ермака Тимофеевича, спрашивать…

– А он разрешит?

– Да нет, конечно. От баб одни в войске раздоры, слабость. А слабыми нам сейчас никак нельзя быть.

– Ну вот, – повернув голову, девушка посмотрела вдаль, за реку, на низкое серовато-белесое небо и прячущееся за облаками желтое холодное солнце. – Как батюшка мой покойный говаривал – куда ни кинь, всюду клин выходит. Ты бы, господине, что бы на нашем месте сделал?

– Не знаю, – Еремеев снова почесал шрам. – Наверное, здесь бы остался. Да, тут опасно, так ведь и везде тако! Зато никуда таскаться не надобно. Ермак Тимофеевич, верно, иль казаков, иль замиренных татар оставит, кого-то – и за главного, вот к нему вас завтра и отведу, накажу, чтоб охранял да присматривал.

– Ой, господине! – с тоской вскинула очи Настасья. – Нет у нас здешним никакой веры.

– И все же придется уж как-то жить.

– Придется…

– Послушай-ка, – атаман вдруг встрепенулся. – Все спросить тебя хочу, только не обижайся.

– Не обижусь. Спрашивай, господине.

– Вот, подружки твои все с косами, а ты косматая ходишь. Почему?

Настя та-ак сверкнула глазищами, словно был бы нож – метнула б! Однако успокоилась, ответила ровно:

– Обрезали мне косы-то, не видишь? Приказчики Исраила-купца. Слишком уж непокорна была, неприветлива. Теперь, ежели косу заплести – не коса, а обрубок какой-то выйдет. Лучше уж так, как ты сказал – косматой.

Ближе к вечеру – солнце садилось уже – явились свободные от караульной службы казаки, те, кого младшой атаман отпустил в город. Вернулись довольные, с увесистыми котомками – добычей. Уселись у костров, смеялись, шутили да со смаком вспоминали каких-то знойных татарских девиц. Ослоп даже перед атаманом не удержался, похвастался:

– Ни одну не пришибли, таки девки пались добрые да податливые. Сказали, что из гарема.

Иван спрятал усмешку:

– Вот и хорошо, что повеселились. Силантий с Чугреем да с Афоней где?

– Да не видели. Верно, не приходили ишшо.

Силантий, Чугрей и Афоня вернулись чуть погодя, когда уже начинало темнеть и в синем, с туманной поволокою, небе загорались тусклые звезды. Вернулись, конечно же, не пустые – принесли и полушубки, и женские мягкие сапоги из юфти и замши, да и обувку попроще, зато потеплее – из войлока валянную.

Пока суть да дело, Иван велел переставить шатры подальше, за рощицу – от греха, чтоб девы видом своим казаков не смущали. Там же разложили костер – девчонки сидели, грелись, разговаривали промеж собой о чем-то.

Иван им не мешал, хотя очень хотелось поговорить с Настасьей… даже и не поговорить, просто посидеть рядом, может быть, даже за руку ее взять, заглянуть в очи карие… Эх, мечты! Другой бы на месте атамана взял бы деву силой, по праву победителя, приволок бы в шатер, кинул, потом отдал бы на круг и ни о чем не ломал бы голову. Никто бы не осудил, наоборот – все казаки завидовали бы! Так бы с следовало сделать, однако… Однако, как ни крути, а девчонки-то свои, русские. Казаки их из полона спасли, от судьбины рабской избавили, и что же – для того, чтоб самим попользоваться да бросить? Как-то нехорошо получается, как-то не очень…

– Да, не по-христиански, – согласно кивнул отец Амвросий. – Мы же все-таки не язычники, не татары Кучумовы, не самоедь дикая!

Иван вздрогнул:

– Ты это о чем, отче?

– Да ты, атамане, вслух рассуждать начал. Вот я и встрял, – священник улыбнулся в усы и продолжал уже громче, но как-то без надрыва, благостно: – Знаю, тяжко тебе, друже. Видел, как ты на кареглазую ту смотрел. Но – себя же ты, Иван, пересилил, отринул вожделенье свое – то по-христиански, как сильному и положено. А буде еще будут девы смущать – так молись, молись чаще, сын мой!

– Да, – грустно вздохнул Иван. – Молиться надо. Ах, отче! Один ты меня понимаешь.

Оба сидели вдвоем у костерка, разложенного меж берегом и рощей – где расположились девы. Оттуда доносились разговоры, и даже – иногда – смех, впрочем, заглушаемый удалой казацкою песней, что доносилась с берега.

Ой, ты, парень удалой, молодой,Красный молодец, да с мечом в руках,Да с мечом в руках, да с булатной сабелькой!Иван повернул голову:

– Ну, что, отче? Пойдем, посидим с нашими. Заодно и караул бы к девкам приставить нехудо.

Священник кивнул, поднялся – русоволосый, высокий, сильный, с пронзительным взглядом синих, как небо, глаз. Поправил на груди крест, перекрестился:

– Инда, друже атамане, идем. Песен послушаем, заодно потом и помолимся вместе. Заместо вечерни.

До песенников друзья не дошли, остановились раньше, у небольшого костерка возле старого, росшего на небольшом мысу дуба. Там тихо было, а собрались кругом – свои: Михейко Ослоп, Чугрей, Афоня Спаси Господи, Силантий… Не просто так сидели – слушали: окромя казаков у костра оказался давешний остяцкий отрок Маюни Ыттыргын. В малице из оленьих шкур, на поясе, рядом с кресалом и ножом, бубен привешен. Наверное, тот самый, из-за которого бедному парню едва не перешибли хребет.

Юный остяк не просто так сидел – рассказывал, а казаки, затаив дыханье, слушали – видать, интересно было.

– Вечеряете, казаче?

Услыхав знакомый голос, воины обернулись, вскочили, приветствуя атамана и святого отца:

– Садись-от, к костерку, Иван свет Егорович, и ты, святый отче, садись. Ушицы?

– Да не откажемся… А ты, вогулич, дальше, что говорил, рассказывай – нам тоже интересно послушать.

Ушица у казаков ныне оказалась знатная, жирная, наваристая, из вкусной нельмы, Иван с удовольствием прихлебывал из общего котелка, да время от времени дул на лодку – чтобы скорее остыло.

– И вот, прогнали народ сир-тя другие народы, – тихо продолжал остяк. – И пошли беглецы на север, на Ас-реку и дальше. А по пути забрели в подземелье, где волею могучего бога по имени Нур-Торум томился в узилище злой дух Куль-Отыр, коего, не ведая, что творят, и освободили сир-тя. А Куль-Отыр решил их использовать, чтоб то, что было Добром, сделать Злом, а что было белое, сделать черным, для чего и научил сир-тя злому черному колдовству, и те сами стали – как Куль-Отыр, и все пять душ их мужчин стали черными, и четыре души у женщин…

– Эй, эй! – не выдержав, прервал отец Амвросий. – Ты что такое несешь-то? Какие пять душ?

– У нас, народа ас-ях, у каждого мужчины – по семь душ, – невозмутимо ответствовал рассказчик. А у сир-тя – по пять было, да-а. У женщин наших – по шесть душ, у сир-тя – по четыре. Из всех душ две – главные, одна в ребенка вселяется, другая – в царство Куль-Отыра уходит.

– Вот-вот! – искоса глянув на внимательно слушавших казаков, священник нехорошо прищурился. – Прямиком к вашему черту!

– Куль-Отыр не черт, – сверкнув глазами, возразил Маюни. – Много, много хуже. Он забрал души сир-тя, и теперь там, на севере, за Ас-рекой, что вы называете Обью, и дальше, к большой воде – их колдовская земля, земля Злого Солнца и вечного лета. Это солнце зажег сам Куль-Отыр, да-а, а питается оно – душами и человеческой кровью. И, чем больше душ, тем сильнее и злее горит это солнце, оттого в той земле жарко в любую стужу, а черные колдуны сир-тя волею своего гнусного повелителя хотят взять под свою власть все земли, до которых только смогут добраться. И тогда еще больше душ, еще больше крови будет питать солнце Куль-Отыра, и Зло заменит Добро повсеместно.

Отец Амвросий дернулся было, да Иван ухватил его за локоть, придержал – мол, не мешай покуда, дай послушать… тем более что дальше-то рассказ пошел куда более интересный.

– Злое солнце стережет огромный золотой идол, изображение самого Злого Духа Куль-Отыр, и в каждом селении колдунов сир-тя есть такой идол из чистого золота, у кого побольше, у кого поменьше, да-а…

– Что ты говоришь?! – заинтересованно перебил Еремеев. – Что, на севере золото есть?

– Есть, – Маюни прикрыл глаза. – Сир-тя его на малых реках своей земли моют. Много там золота, очень много – и золотые идолы всюду стоят, а главный – очень-очень большой, прямо огромный!

– Что, и в струг не влезет? – полез поперек батьки Силантий.

Отрок задумчиво взъерошил затылок:

– В струг, пожалуй, влезет. Только – в хороший, большой струг.

Иван погладил пальцами вдруг занывший ни с того, ни с сего шрам:

– А ты часом не врешь, парень? Сказки нам тут рассказываешь. Ты сам-то этого идола видел?

– Тот, кто его увидит – умрет, – тихо пояснил Маюни. – Колдуны сир-тя победят всех, ибо в целом мире никто не может противиться их черной злой силе. К тому же золотого идола стерегут свирепые драконы и огромные змеи!

– И ты тоже их, конечно, не видел.

– Не видел, – согласился остяк. – Но знаю. Мой дедушка шаман был, да-а.

– Вранье! – отец Амвросий резко поднялся на ноги. – Не знаю, как кто – а я так ни единому слову не верю. Солнце какое-то, вечное лето, драконы – сказки!

– Совсем не сказки, – решительно вскинулся отрок. – У многих спросите, да-а.

– Вогуличи пленные тоже про ту землю рассказывали, – неожиданно вступился за Маюни Михейко Ослоп. – Я сам слышал. И про солнце, и про золото, и про идола золотого.

Даже обычно молчаливый Яким, оруженосец, и тот подал голос:

– И я про то слыхал!

Иван лишь руками развел:

– Ну, все про всё слыхали. Окромя меня, да еще отца Амвросия.

Священник вдруг потупился:

– Признаюсь, и азм грешен – слухи доходили… Да сказки!

– Коли многие говорят, может, и не сказки, – дотронулся до своего шрама молодой атаман. – Может, что-то такое и есть. Маюни! Ты путь на север показать сможешь?

Подросток вздрогнул, зеленые глаза его от ужаса сделались черными:

– Да вы что, и вправду хотите туда идти?!

– Может, и сходим, – улыбнувшись, атаман обвел взглядом своих. – А что, козаче? Коли там золотой идол стоит – так надобно его отобрать, да пустить золото на благое дело! Тем более – люди там худые, одни колдуны нечестивые!

– А вот мы-то и разрушим их мерзкие капища! – с воодушевлением воскликнул отец Амвросий. – Принесем заблудшим душам свет животворящий православной веры святой! Крестим язычников! Храм сладим! Да ради такого дела – жизни не жаль. Кто как, а я за тобой, атамане. Тем более – Строгановы нам право такое дали – своим ходом идти.

– И мы с тобой, Иване свет Егорович! – немедленно откликнулись казаки, глаза их уже горели тем самым желтоватым огнем, что всегда чующих близкую добычу охотников за удачей.

Вряд ли, вряд ли манили их христианские подвиги – все же простые люди, без всяких… Золото! Золотой идол!

За тем ведь многие – да почти все – и шли.

– Так ты, парень, в проводники к нам не пойдешь?

– Не пойду! – в ужасе откликнулся Маюни. – Вы безумцы! Вы там погибнете, все! А душа ваши станут пищей для Куль-Отыра! Насытившись, он явится и в вашу землю – да-а!

– Ясно, не поведешь, – в задумчивости покивал Еремеев. – А в струг, значит, идол тот золотой влезет. В крайнем случае можно пушки выбросить, одни пищали оставить.

– О боги! – воздев руки к небу, кричал юный остяк в нескрываемом страхе. – О великий Нум-Торум, о Полум-Торум, повелитель охоты, о, небесный надзиратель Мир-суснэ-хум, о Калташ-эква, богиня земли! Образумьте этих несчастных безумцев, пока еще не поздно, образумьте… или погубите еще в пути.

Никто не обращал внимания на его причитания, блеск золотого идола, огонь наживы, сейчас затмевал все.

– Вот что, Яким, – деятельно распоряжался Иван. – Давай, собирай всех наших на круг – решим, что да как.

– Да, атамане, не сомневайся – все до единого согласны будут! Чем невесть что невесть где искать… здесь-то пути ясные.

– Да уж ясные, – косясь на уходящего прочь Маюни, атаман потрогал шрам. – Все на север, вниз по реке. В пути и перезимуем, а по весне – вперед. Глядишь осенью уже и домой вернемся – не пустые, ага! Мыслю, от идола того золотишка каждому хватит.

– Ах, атамане, батько, – обычно сдержанный оруженосец прикрыл глаза рукой. – Ох, и заживем!

– Заживем, заживем, Якиме! – негромко захохотав, Иван потрепал парня по плечу. – Иди, парень, действуй. Смотри только, чтоб чужие казаки не прознали, только свои… Хотя их Ермак и не отпустит. Да! Там немец один есть, Ганс Штраубе, рыжеватый такой, носатый…

– Знаю я Ганса, – ухмыльнулся Яким. – Со Смоленска да Могилева еще. Воин добрый.

– Вот-вот… вот ему и шепни. Только – чтоб другие не услыхали.

Остяцкие сказки Маюни нынче оказались той самой каплей, что переполнила чашу… не то чтобы терпения молодого атамана, хотя и этого, пожалуй, нельзя было сбрасывать со счетов – все же хотелось ощутить себя – именно себя – главным, а не ловить каждое слово Ермака да косые взгляды его воевод. В конце концов, у Ивана имелась своя личная сотня из людей, преданных ему одному, и ему одному веривших. И все эти слухи о золоте в низовьях Оби-реки, давно уже доходившие до казаков от тех же проводников вогуличей, и нынешние слова юного остяка, это все пришлось как нельзя более кстати. Уйти! Быть самому по себе, без всяких начальников, отыскать золотого идола, вернуться богатым… кстати, и девок можно будет взять с собой, своей собственной волею – ну-ка, скажи-ка кто против! Взять, да… Ну, не бросать же.

Глава 3

Поход

Осень 1582 г. Река Обь

Прихватив девок, отчалили раненько поутру, Ермак Тимофеевич провожать не вышел. Верно, обиделся, за то, что ушли – хотя и не должен бы, ведь Строгановы насчет Ивана предупреждали – но, скорее, головного атамана просто сморил сон, вот и не стал выходить – все и так обговорено было.

Десяток стругов Ивана были не так уж и велики – иные бы и не прошли по не широким рекам – впрочем, места вполне хватало для самих казаков, для припасов, оружия. И для дев – полоняниц бывших – хватило, трех атаман на свой струг поместил – одну светленькую, с волосами, как лен, Онисью, другую, подружку ее – черноокую да чернобровую Катерину, ну и третьей Настю взял. Остальных по другим стругам распределил, по двое, по трое – чтоб красавицам веселей было, да строго-настрого наказал казакам не забижать девчонок, а буде кто забидит – того здесь, на берегу, и оставят, словно шпыня ненадобного. Живота не лишат, упаси Господи, просто выкинут, бросят – вот тебе и золото, вот тебе богатство будущее, вот тебе и ватага! Как хочешь, так и выживай, по лесам скитайся, охотничай да рыбку лови. И не забывай, что вообще-то зима скоро.

Онисья с Катериной смирненько себя вели, все больше в шатре небольшом, на корме для них разбитым, сидели, а вот Настена любопытничала – прям нету мочи! Совсем девичий стыд позабыв, по всему стругу лазала, к казакам с вопросами приставала: зачем весла кормовые широкие, да почему одни тюфяки-пушки медные, а другие – бронзовые, да чугунные.

Иван, что уж там говорить, пояснял с охотою:

– Уж из чего отлили – из того отлили. Ранее вообще из полосок железных клепали – те пушки разрывались быстро. К слову, бронзовые – надежней всего. Прежде чем разорваться, на них припухлость появится – ее-то сразу видать.

– А далеко ль пушки бьют?

– Эти – на версту с гаком.

– Ужель на версту?! – поглаживая пушечный ствол, дивилась Настя. – Это вот такое тяжеленное ядрище швыряет?

– Швыряет, а как же! – молодой атаман улыбался, нравилось ему с этой кареглазой девчонкой общаться – спасу нет!

И то все в ватаге замечали… только сам атаман не замечал, что замечают. Не замечал… да и не старался заметить.

– А вот это что за пищали, во-он у борта, большие?

– То ручницы. Немцы их фальконетами называют… Верно, Ганс?

– Верно, я, я, – переманенный из немецкой сотни наемник весело скалил зубы. – Ах, юная фрау, до чего же ты хороша!

Девушка тем словам предерзким, в отличие от подруг своих скромниц, ничуть не смущалась и в краску не впадала – хороша так хороша, хоть и худовата, ну да кому какие глянутся. Немчине, вон, понравилась… да хорошо б, ежели такие слова сам атаман сказал! Да при всех-то казаках… Может, скажет еще? Уж конечно, скажет.

– Ой, смотрите, смотрите, вон там, на бережку – куница!

Иван вскинул подзорную трубу, усмехнулся:

– Не куница то – ласка. Проку от нее никакого – мясо жесткое, мех худой. Совсем бесполезный зверь.

– Зато красивый.

– Дай-ка трубочку, атамане…

Пройдя на корму, отец Амвросий внимательно всмотрелся в низкий, заросший густым кустарником берег…

– А ласку-то, видать, кто-то спугнул. Ишь, унеслася.

– Вогуличи местные, – вскользь заметил Иван. – Иль остяки. Я вот, правду сказать, их и не различаю. И выглядят они одинаково, и речь похожа, и боги считай – одни. Всякие старики-лесовики, матери-сыры земли…

– Тьфу! – святой отче, опустив трубу, выругался. – Язычники, они язычники и есть. Дикие!

– Эй, атамане! – вдруг закричали с последнего струга. – За нами по корме лодка!

Головной струг нынче замешкался и шел предпоследним, остальные мерно махали веслами впереди. Иногда махали, а иногда так – отдыхали. Вниз-то по реке плыть – это не вверх по течению!

– Где лодка? – перегнувшись через крутой борт, Еремеев приложил руки к губам. – Что-то не вижу.

– Да вон! – с соседнего струга махнули рукой. – У плеса. Там руками машут, кричат… кажись, догнать хочут.

– Слышу, что кричат… – атаман почесал шрам и махнул рукою. – Табань! Поглядим, что там за людишки.

Казаки подняли весла, давая возможность легкой долбленой лодчонке догнать медленно несомый плавным течением струг. День стоял теплый, пасмурный, но не дождливый, сухой, с время от времени появлявшейся в светло-сером небе просинью. Обступившие берега реки леса – суровые ели, осины, лиственницы и сосны – отражались в светлых водах, как в зеркале. И так же – в зеркале – отразилась спешащая лодка.

Судя по одежке – кафтаны, кольчужицы, – сидевшие в ней люди явно были из казаков, а кое-кто даже показался Ивану знакомым… вот хоть плечистый, лето сорока, здоровяк с черной окладистой бородищей… или его сотоварищ, худощавый, с мосластым простецким лицом. Еще был и третий – белобрысый, в кольчуге его атаман не знал. А вот мосластого…

– Ты, что ль, Карасев Дрозд?

Казачина заулыбался, растянув рот до ушей – еще бы, признали!

– Язм, атамане! А это вон други мои, Лютень Кабаков да Шафиров Исфак.

– Ага, – ухмыльнулся атаман. – Белобрысый – татарин, значит.

– Наш татарин, добрый. Из строгановских.

– Вижу, что наш, – опираясь на борт, Еремеев хмыкнул и, сплюнув в воду, спросил: – Нас, что ль, догоняете?

Вся троица дружно кивнула, ответствовал же за всех Дрозд:

– Знамо, что вас, батюшка атамане.

– И зачем же? – Иван пристально всмотрелся в троицу.

Вообще-то, ему сейчас каждый казак помехой не был.

– Дак это… – Карасев схватился за шапку, словно бы собрался залихватски швырнуть ее оземь, да вовремя опомнился – вода ведь кругом! – К ватаге твоей хотим пристать.

– Я понимаю, что хотите. Вот и спрашиваю: зачем?

– За золотом, – с подкупающей простотой, не раздумывая, отозвался казак. – Про золотого поганского идола прослышали.

– От кого прослышали? – все не успокаивался атаман. – Это мои, что ли, языками почем зря мололи. Наказывал ведь…

Дрозд махнул рукой:

– Не, господине, не твои. От вогуличей слышали, да и Ермака Тимофеича слуги шептались – а им кто сказал, не ведаю.

Выслушав сидевших в челне людей, Еремеев обернулся к своим казакам:

– Ну, что, парни? Примем их в круг? Карасев Дрозд, Лютень Кабаков да Исфак Шафиров… любы ли?

– Любы, атамане! Слыхали – воины добрые. Пущай будут, чего уж.

– Что ж, – повернувшись, Иван махнул рукой. – Так тому и быть… Понимаю, что атаман вас не отпускал…

– Да мы, господине, не спрашивались.

– Простота святая! – отец Амвросий взял атамана за локоть. – Может, не следовало их принимать? Беглецы ведь. Плыли бы своей дорожкой…

– За нами бы приглядывали, – в тон ему отозвался Еремеев. – Может, и удар в спину бы нанесли. Нет уж! Пусть лучше на глазах будут – тут-то мы сами за ними приглядим.

К вечеру пристали к берегу – запалили костры, напекли, наварили пойманную за день с борта стругов рыбу – сига, сомов, нельму, не брезговали и мелочью – налимом, форелью, щуками, все съели в охотку, только вот песен сегодня не пели – атаман запретил, мало ли кто тут по лесам шастает? Казаков-то нынче всего около сотни. Осторожный Афоня Спаси Господи вообще предложил ночевать в стругах, да еще и встать на якоря подальше от берега. Остальные казаки парня подняли на смех – ну, Афоня, ну, учудил. Еще бы предложил девок в караул выставить – то-то от вражин упаслись бы!