Полная версия

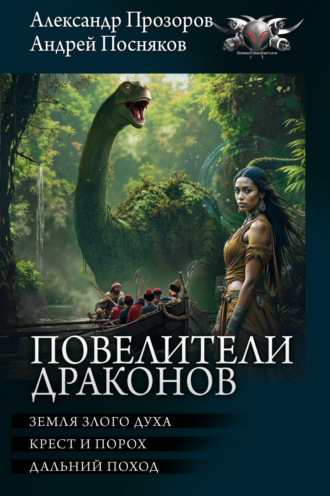

Повелители драконов: Земля злого духа. Крест и порох. Дальний поход

Отряд Ермака Тимофеевича состоял из пятисот сорока казаков, частью конечно же воровских, в былые, не столь уж давние, времена промышлявших разбоем на широкой Волге-реке, что татары Итилем прозывали. Кроме того, от Строгановых еще было дано человек триста служилых – татар, немцев, литовцев даже – всех тех, коих старший приказчик Ясмак Терибеевич (в крещенье – Василий) скопом называл «кондотьерами». Ну, и еще – ватажка Ивана, но те – наособицу, со своим договором. Впрочем, пока вместе шли, во всех отношениях и они должны были беспрекословно слушаться старшего атамана.

Шли на восьми десятках стругов – ермаковских, да у Еремеева было выстроено еще десяток своих – все суда небольшие, чтоб ходче было пробираться по узким рекам, однако по три-четыре пушки несли, не тонули.

Выйдя из Нижнего Чусового острога, поднялись по Чусовой вверх, свернули на Серебрянку-реку, приток, а уж там дальше – волоком. Хорошо, проводники вогуличи дорогу добре ведали – не заплутали, а все же струги пришлось на руках тащить. Там же, добравшись до небольшой речки, и перезимовали, да по весне вновь пустились в путь, выплыв наконец на широкую Туру-реку, где уж рукой подать было до столичного ханского града, называемого Сибир, а еще – Ибир, Искер, Кашлык – как только не звали! Народов в подданстве татарском много, у каждого – свой язык, свои обычаи.

Негладко шли, частенько налетали татарские разъезды, метали стрелы, устраивали по излучинам засады. Такой вот засады опасался Иван, и сейчас его отряд шел впереди всех, в разведке – а шрам на правом виске ныл немилосердно, то ли к непогоде, то ли – к неминуемой кровавой схватке. Честно сказать – нехорошие были предчувствия у Ивана, а шраму своему он привык доверять – все же сам Господь от стрелы спас, может, он и знак подает, от беды оберегает?

– Вот что, Афоня, – подобрав валявшийся у костра прутик, Иван быстро нарисовал на присыпанной золою земле лик Богородицы – умел! – потом тут же его стер – застеснялся (!) – да пошевелил угли. – Иди-ко к нашим, в шатры.

Парнишка непонимающе вскинул голову:

– А сторожа как же?

– Не так просто иди, – понизил голос младшой атаман. – Поднимай всех, да только смотри, осторожненько, без шума. Михейко пущай со своим ослопом в кусточках у рыбацкой тропинки притаится, остальные – в лес. Меня пусть ждут.

– Сполню, батюшка атаман!

Послушник бросился было к шатрам, да Еремеев хватко придержал его за локоть:

– Не спеши тако, Афоня. Сперва к реке, к стругам спустись, помочися… А сперва – потянися, зевни… Вот та-ак, добре.

Потянувшись, как было указано, и смачно зевнув, юноша неспешно зашагал к реке, где, вытащенные носами на низкий песчаный берег, дремали струги, усмехнулся…

– Да кто тут так звонко ссыть-то?! – заворчали, заругались на ближнем суденышке. – Счас как камень метну!

– Не надо камень, спаси Господи! – поспешно опроставшись, взмолился отрок. – То же я, Афоня. А ты – дядько Чугрей, я по голосу слышу.

– И я слышу… Почто не спишь-то?

– Посейчас пойду…

Послушник снова потянулся, зевнул, как наказывал батюшка-атаман, и, шагнув ближе к стругам, шепнул:

– Буди всех, дядько. Токмо тихо! Атамана приказ.

– Понял, – так же шепотом откликнулся Чугрей. – Разбужу посейчас, ничо.

И словно бы ничего не произошло. Как застыли на черной воде казавшиеся пустыми струги, так и стояли, никто там не шевельнулся, лишь шепоток казацкий над рекой пролетел едва слышно – словно ветер шумнул в камышах.

Столь же осторожно Афоня Спаси Господи разбудил и тех, кто спал в шатрах. Там тоже сообразили быстро – чай, не красны девицы, – не откидывая пологов, выползли ужами в лес, там, у старого дуба, их уже атаман дожидался.

– Пищали заряжай, – негромко приказал Иван. – Афоня, Силантий – тащите к костру чучела.

Сплетенные из гибкой ивы чучела, обряженные в кафтаны, в шапках, Еремеев иногда выставлял заодно со сторожей – чтоб казалось больше людей, а сейчас вот решил по-иному использовать. Сам же и проконтролировал:

– Костерок-то, Афонь притуши… К чучелам веревочки привяжи, как скажу – дернешь. Теперь ставь! Да не у огня самого – сгорят же! Чуть подале… та-ак… Дровишек подкинь-ко! Да немного смотри – в меру.

Вспыхнул, запылал костер, запрыгали по деревьям тени. Афоня испуганно перекрестился: обряженные в кафтаны чучела даже вблизи казались живыми.

– Что такое, Иване? – выскользнул из камышей отец Амвросий. – Сторожа заметила что?

Иван почесал шрам:

– Да нет. Просто нехорошо как-то… Что-то маятно… А почему? Сам пока не знаю, но чую – что-то не так.

– Угу.

Кивнув, священник какое-то время стоял молча, прислушиваясь к приглушенным ночным звукам и силясь что-то понять. Атаман тоже замолк, не мешая, – отец Амвросий человек умный, приметливый, знающий – глядишь, и углядит что? Точнее, услышит.

– Коростель кричит, слышишь, Иване?

Иван кивнул:

– Ага. А вот пеночка. Как-то тревожно поет. С чего бы?

– И раньше так пела?

– Может быть.

Пригладив ладонью бороду, отец Амвросий покачал головою и тихо, едва слышно, спросил:

– А с чего бы пеночке петь-то? Чай, не утро, хоть скоро и светать зачнет, вон, небо-то…

Молодой атаман поднял голову, глядя, как за черными вершинами елей уже начинали играть зарницы – и впрямь скоро рассвет.

– В такой-то час, отче, сон самый крепкий.

– О! – священник поднял вверх указательный палец. – Снова пичуга вскрикнула. На том берегу – слышал?

– Слышал… А вот – всплеск! Я думал – рыба… Да нет, весло!

– Добро, – покусав губы, кивнул отец Амвросий. – Там, вниз по течению, кусточки – ивы, верба, смородина. И тропинка рыбацкая – я вчера видел.

– Ослопа туда поставил, – усмехнулся Иван. – С оружьем своим.

– Славно! Чую, атамане, не зря мы наготове стоим.

И тут же что-то тихо просвистело у самого костра… Нет, не птицы! Стрелы! Вылетели, вырвались из ночи, поразив «сторожей» насквозь!

– Вали! – пригнувшись, зашептал атаман. – Вали, Афоня! За веревки дергай.

Отрок и сам уж догадался, все же не глуп был, раз грамоту осилил, – дернул за веревки, повалились в траву пронзенные стрелами чучела.

Иван усмехнулся, вытащив саблю: теперь следовало ожидать гостей. Скорей всего – по той самой рыбацкой тропке придут…

– Эхма-а-а!!!

Вместе с молодецким выкриком вдруг послышался глухой удар, словно кто-то сбросил с телеги сноп…

Кто-то вскрикнул… А вот еще раз:

– Эхма!!!

– У-у-уи-их-ха!!!!

Лес словно взорвался! Закричали, заулюлюкали какие-то неведомые люди в лисьих остроконечных шапках, выскочили к костру, побежали к шатрам… Тут их и встретили дружным залпом!

– Бабах!!!

Со стругов, словно в ответ, рявкнули тюфяки-пушки, в щепки разметав явившиеся из темноты суденышки. И снова залп…

Иван взмахнул рукой:

– А теперь, ребятушки, – в сабли!

И выскочил из-за деревьев первым, единым махом срубив голову незадачливого вражины. С гнусной белозубой ухмылкою, подскакивая на кочках, словно оброненный капустный кочан, голова покатилась к реке, с брызгами упав в воду. Нападавшие, завизжав, бросились к лесу – послышался звон клинков и крики. Кое-кто, поумнее, драпанул к реке, с разбега бросившись в черные волны, а кто-то не успел, сраженный меткой казацкой стрелой.

Из-за излучины, со стороны главного лагеря, громыхнул пушечный выстрел – шла подмога. Светало.

– Молодец Ермак Тимофеевич, – глядя на выплывающий из-за лесистого мыса струг, улыбнулся Иван. – Быстро сообразил, свое дело знает.

Погибших погребли в тот же день, поутру. Схоронили в могилах, над своими поставили крест, над чужаками просто водрузили каменья – убитые-то, хоть, верно, и нехристи, а все же люди, не звери дикие.

Сотворив молитву, отец Амвросий перекрестил всю ватагу и – отдельно – атамана:

– Ох, Иване, свет Егорович, кабы не предчувствия твои…

– Ничего, – улыбнулся молодой вожак. – Думаю, и сторожа наша не лаптем щи хлебает. Заметили бы, пусть и позже, но заметили б.

Из числа нападавших удалось взять трех пленников: двух низкорослых вогуличей или остяков и одного татарина в стеганом панцире поверх кафтана. Татарин поначалу хорохорился, тряс узкой бороденкой и, впав в совершеннейшую наглость, совсем не желал ничего говорить. До тех пор, пока не увидел Ослопа.

Бугаинушка, держа на плече свою любимую дубинищу, с любопытством подошел ближе и шмыгнул носом:

– Ну и харя! А борода-то у него – козлиная. Такие вот и сестрицу мою когда-то в полон угнали.

Здоровяк вздохнул, украдкой глядя на атамана, – не оборвет ли речь, не разгневается ли?

Иван не обрывал, спрятав подальше усмешку, слушал, улыбнулся даже:

– Давай, давай, Михейко. Что скажешь?

Гордый оказанным доверием – не у всякого сам атаман совета спрашивает! – бугай сбросил с плеч ослоп, оперся. Татарин, до того ругавшийся и брызжущий слюной, поглядывал на русского батыра как-то неуверенно, нервно – что, конечно же, заметил внимательный глаз атамана… Правда, Иван не торопил события – ждал. И все остальные ждали.

– А вот я и думаю, Иване Егорович, – совсем осмелел Михей. – Ежели я ослопом своим этого нехристя по башке двину – сразу в землю вобью? Али по частям?

Атаман со всей любезностью улыбнулся:

– Так ты попробуй, друже! А мы поглядим.

Поплевав на руки, Михейко поднял над головою огромную свою дубину, окованную железом и утыканную здоровенными ржавыми гвоздищами:

– Эхма-а-а!

– Стой! – побледнев, завизжал пленник. – Уберите шайтана этого! Я все расскажу, все…

– Как-как ты меня обозвал, морда нерусская? Счас посмотрим, кто из нас шайтан!

Младшой воевода поспешно махнул рукой:

– Постой, Михейко. Погодь. Так что, мурзич? Неужто поговорить с нами хочешь?

Медленно и как-то угрожающе-вальяжно выплывал из пошедшего клочками тумана мыс, по берегам которого, за поваленными стволами, притаились воины сибирского правителя Кучума. Кое-где из засеки торчали и пушечные стволы – такие места Иван мысленно отмечал для себя особо. Почти сотня казацких стругов, опустив паруса и мачты, тихо шла на веслах. Дул небольшой ветер, гнал по серому небу низкие клочковатые облака, срывал с деревьев еще остававшиеся кое-где желтые и красные листья. Серая речная вода расступалась перед носами стругов, весла мерно поднимали холодные брызги, в руках пушкарей и пищальников маленькими красными звездочками горели запальные фитили…

Обернувшись, Иван посмотрел на специально оставленную мачту своего головного струга, на верхушке которой, в особой корзине, сидел востроглазый Афоня Спаси Господи. Не просто так сидел, высматривал.

– Ну, что там, друже? Чего видишь-то?

– Рати татарской числа несть! – глуховато откликнулся отрок. – Раз в десять поболе нас будет!

– То не страшно, – косясь на своих казаков, атаман ухмыльнулся. – Вооружены как?

– Сабли, копья… луки почти что у всех. Тюфяки! Тюфяки вижу! Большие. Токмо…

– Что – токмо?

– Токмо что-то людей около них не видать. И фитили не горят – не видно.

– Ага, – Иван довольно потер руки. – Видать, с порохом-то у татар – загвоздка! То славно… Десятник где? Силантий! Зеленый прапор – ввысь!

Взметнулся в небо зеленый, притороченный к копью флажок – что означало «делай, как я». Молодой атаман велел кормчему сворачивать влево, как и было договорено с головным атаманом на вечернем совете. Отряд Ивана Еремеева прикрывал левый фланг Ермакова войска, и главной его задачей было обеспечить высадку наемной, немецкой и литовской, пехоты, располагавшейся на держащихся чуть позади главных стругов судах.

В этом смысле основная задача лежала сейчас на пищальниках и пушкарях: пока немцы высаживаются, никак нельзя было дать врагу подняться, отсюда – залпы, одни только залпы, уж никак не одиночный огонь. Потому-то и хитрая винтовая пищаль молодшего воеводы сейчас, пожалуй, и не пригодилась бы. Иван ее и не доставал, отдал пока оруженосцу – пущай все же под рукой будет, мало ли, авось и сгодится? – сам же обычную пищаль нынче выбрал, как все.

И командовать не забывал – от того многое сейчас зависело.

– Левый борт – табань! Теперь – правый… Как немцы?

– Не отстают, атамане. Во-он их струги, рядом.

– Славно. По моей команде – расступимся, пропустим. Афоня! Что у татар?

– Проходы в засеках открыли! Видать, вылазку хотят устроить.

– Ну, хватит, слезай, – распорядился атаман. – Не то сейчас живо стрелой сшибут.

Афоня перекрестился и быстро спустился вниз, обхватив ногами мачту, в которую тут же воткнулись одна за другой три стрелы.

– Слава Богу, упасся! – хватая пищаль, улыбнулся мальчишка.

– Готовьтесь… Огонь!!!

Грянул залп – пушечный и пищальный, – увы, не причинивший особого вреда укрывшимся за засекой врагам, лишь щепки кругом полетели, а над головами казаков вовсю засвистели злые татарские стрелы!

Били на излет, но каждый казак имел добрый доспех – плоские кольчатые байданы, колонтари с толстыми стальными пластинами, а многие предпочитали немецкие да польские латы – кирасы с набедренниками и наплечниками, точь-в-точь такие, какая была сейчас на молодом атамане – черненый шведский доспех с серебряными узорами. Редкая стрела такие брони возьмет, да и то по большей части случайно.

– Пищали… Целься! Пли! Заряжай! Пушкари… Пли! Заряжай!

Зеленовато-серые клубы порохового дыма заволокли всю реку и мыс, так, что почти не видно стало, что именно делается у засеки. Лишь слышно было, как у немецких пикинеров запела сигнальная труба – их суда уже ткнулись носами в берег, и солдаты бросились сквозь камыши, навстречу вылетевшим из засеки врагам.

– Вперед! – выхватив саблю, бросил Иван. – Теперь уж и нам пора клинками поработать!

Опустив аркебуз, отец Амвросий – в колонтаре, в шишаке немецком – перекрестился и, вытащив из ножен плоский палаш, обернулся к Афоне:

– За мной держись, паря! Пистолеты не забыл зарядить?

– Не забыл, отче! – отрок тоже перекрестился. – Ох, спаси Господи!

– Ну, братие! – ухватившись за высокий форштевень, молодой атаман взмахнул клинком. – Не посрамим земли русской! Господь с нами. Вперед!

Впереди, у засеки, заухали немецкие барабаны, а из проделанных между толстыми бревнами проходов рекой хлынули татары! Впрочем, не только они – впереди, с короткими копьями в руках, завывая, бежали низкорослые вогуличи и остяки.

– В каре! – быстро приказал младшой воевода. – Пищальники – вперед. Целься! Огонь!

Раздался залп, тут же многократно повторенный и другими казаками, и немцами, бедолаги вогуличи с остяками попадали, а некоторые в ужасе разбежались.

– Бегут!!! – размахивая ослопом, радостно заорал Михей. – Бегут, вражины.

Впрочем, побежали далеко не все – основная масса татар как раз только что хлынула из-за засеки к берегу, явно намереваясь сбросить казаков в реку.

– Первый-второй – расступись, – привычно командовал Еремеев. – Стрелки в каре – марш! Первая шеренга – заряжай, вторая – целься!

Пропустив пищальников-мушкетеров, казаки – и стоявшие невдалеке немцы – живенько, но без лишней суеты, сомкнули ряды, выставив вперед копья… на которые и наткнулись выскочившие татарские всадники… А Иван, ухмыльнувшись, тут же скомандовал:

– Пли!

Грянул залп, гулкий и мощный, тяжелые пули сбивали из седел всадников, калечили, опрокидывали лошадей…

Иван махнул саблей – дала залп расположившаяся внутри каре вторая шеренга, затем – третья… первая как раз успела зарядить пищали… Залп!

Огонь, грохот и смерть, стоны раненых, вопли, ржанье коней и едкий пороховой дым заволок всю засеку, лишь изредка относимый в сторону ветром…

Казаки Ермака побеждали, их стройные ряды неумолимо приближались к засеке, на стругах победно реяли флаги…

И вдруг…

Вдруг из облака порохового дыма выскочили сверкающие доспехами всадники в зеленых епанчах, в островерхих стальных шлемах. Красивые сытые кони терзали копытами землю, всадники не скакали – летели, словно сказочные джинны, такие же могучие и непобедимые! Впереди, воодушевляя своим примером воинов, несся сам князь в узорчатой кирасе и золотом шлеме, с белым холодно-красивым лицом и аккуратно подстриженною бородкой, за спиной его развевался плащ из алого шелка, и точно такие же плащи трепал ветер на других всадниках, следовавших за своим предводителем по пятам. Телохранители.

– Уланы! – скосив глаза, сквозь зубы пробормотал отец Амвросий. – Отборные татарские сотни. А впереди – Маметкул-царевич.

– Лихо идут, – углядев Маметкула, младшой воевода покусал губу и жестом подозвал оруженосца – молодого молчаливого парня из разорившихся курских дворян, звали парня Якимом.

– Давай-ка, Якиме, пищалицу мою хитрую.

Оруженосец живо сдернул с плеча атаманскую винтовую пищаль, размерами больше напоминавшую аркебуз, нежели мушкет, – легонькую.

Зарядив оружие, Иван завел пружинку… вскинул приклад к плечу, положил ствол на рогатинку… прицелился…

Бабах!!!

Пуля угодила Маметкулу в кирасу, мигом вышибив незадачливого царевича из седла – он так и покатился кубарем, вверх ногами. Жив ли? Нет?

Татары замялись, закружили, завыли… Тут же грянул дружный мушкетный залп, за ним еще один… и еще… Снова заговорили пушки.

Спешившись, телохранители бросились к Маметкулу, потащили к реке – больше уже, пожалуй, и некуда было. Иван проворно вытащил из-за пояса подзорную трубу, глянул… Черт! Жив царевич-то!

И, опустив трубу, набрал в грудь побольше воздуха, закричал что есть сил по-татарски:

– Маметкул убит! Царевич Маметкул убит! Горе нам, горе!

Средь порохового дыма и грома выстрелов было не понять, кто кричит. Да и не расслышать особо – так, отдельные слова слышались.

И все же… ведь все видели, как царевич слетел с коня! На полном скаку… А теперь еще и эти крики.

– Царевич убит! – подхватили татары. – Горе нам, горе!

Вражеское войско охватила паника, все уже не сражались – бежали, кто куда.

А казаки Ермака Тимофеевича – русские, немцы, литовцы, татары – спокойно делали свое дело:

– Заряжай. Целься! Пли!!!

Желто-голубое, шитое золотом знамя Ермака, с изображением льва и единорога, победно развевалось над опустевшей засекой.

Глава 2

Остяцкие сказки

Осень 1582 г. Кашлык

Стены ханской столицы и впрямь оказались подгнившими, кое-где и вообще зияли дыры, правда, вал казался высоким, и, если бы в осыпавшихся местах с умением расположить пушки, то…

– Не, атамане, – покачал головой отец Амвросий, словно бы подслушавший мысли идущего рядом Ивана. – Вряд ли бы тут и пушки помогли. Тем более пороха-то у Кучума и в самом деле не было – ты слыхал, чтоб татарские пушки палили?

– Нет.

– Вот и я не слышал.

Богатый город Кашлык, столица сибирского ханства, после разгрома татарской рати и бегства правителя лежал у ног победителей, словно готовая на все гулящая девка. Часть жителей ушла вместе с остатками войска, но большая часть осталась, надеясь, что «проклятые урусуты» все же окажутся не такими демонами, как их описывали биричи Кучума. Тем более – хан сбежал, войско – сбежало, и что же – дом, имущество нажитое, вот так вот запросто бросить? Хорошо тем, у кого злато да серебро имеется – сунул в мешок, да на коня – в степи богатому везде хорошо, как, впрочем, и нищим побирушкам – этим вообще все равно, где и под кем жить, какая разница? Да и защищать нечего. А вот тому, кто не такой уж и бедняк, но и не богатей, не уважаемый всеми купчина – торговец мехами и людьми, не витязь благородный? Дом, семья, небольшой земельный надел, мастерская? Это все здесь оставить? А на новом месте что? Вот потому-то и не ушли люди, попрятались пока, выжидали – понимали, грабеж поначалу будет жуткий, как не быть?

Это и казаки понимали – за тем и пришли. Головной атаман Ермак Тимофеевич, по обычаю, отдал город на разграбление на три дня, однако предупредил, чтоб особо не увлекались и на ночь обязательно уходили в разбитый на берегу Тобола лагерь, к стругам, под защиту пушек и выставленной стражи. Еще бы, казаков-то (если считать с немцами, литовцами и татарами) меньше тысячи было, а в Кашлыке – раз в шесть-семь населения больше осталось. Правда, сейчас местных терзал страх, да и воевать они не умели – все же не воины, простые горожане – и, тем не менее, случись что из ряда вон – могли бы и подняться, массой одной задавили бы! Это все атаманы Ермака хорошо понимали – Иван Кольцо, Матвей Мещеряк и прочие. Строго-настрого приказали – особых зверств не чинить! Иначе… иначе можно и головы лишиться.

А город оказался богатым – с просторной речной пристанью, полной мелких судов, с широкими, мощенными деревянными плахами улицами, с крепкими, сложенными из толстых бревен домами, с украшенными голубыми изразцами мечетями.

– Красивый город, – поглядев на ярко-голубой купол, промолвил Иван. – Богатый, большой. Теперь наш будет!

Священник согласно кивнул:

– Наш. Кашлык – это значит городище, город, иначе еще Искером зовут, что по-татарски значит – Старая Земля.

– А Сибиром его почему прозывают?

– От народа древнего, что когда-то здесь жил. Тот народ сибир звался.

– Понятно, святой отец.

Наверное, лет пять уже Иван Еремеев был знаком с отцом Амвросием, и все пять лет искренне восхищался его познаниями буквально во всех областях! Несмотря на все свое подвижничество, священник никогда не чурался знаний, всегда с любопытством расспрашивал торговцев и пленных, изучал языки, а как толковал Святое Писание! Любо-дорого было послушать.

Сейчас Иван с отцом Амвросием направлялись в восточный район города, что был отдан их отряду и немцам, как говорится – «на раздрай». С утра оба явились на совет к Ермаку Тимофеевичу, где присутствовали все атаманы с помощниками, там и подтвердили, что Кучум вместе с войском позорно бежал в степь, бросив на произвол судьбы свою столицу.

Что ж, туда ему и дорога, нехристи, а столицу нужно прибрать к рукам – город богатый. Там же, на совете, решали – не остановиться ли здесь, в Сибире, на зимовку, ведь на дворе-то стояла глубокая осень, хоть, по здешним приметам, и теплая, да по утрам уже били заморозки, неделя-другая – и реки покроются льдом. Спорили до хрипоты. Иван Кольцо призывал идти дальше, покуда совсем реки не встанут, Матвей Мещеряк хотел уйти зимовать в Чинги-Туру, еще прозываемою Тюменью, а кое-кто даже намеревался уговорить головного атамана вернуться в острог, к Камню, и переждать зиму там, в спокойном обжитом месте. Ни к чьему мнению Ермак Тимофеевич пока не прислушался – думал.

А город между тем грабили. Грабили весело, с шутками, смехом, и – как и наказывал атаман – без особого зверства. Девок, конечно, выволакивали за косы, пускали на круг, ну так это понятно – победителей святое право! Так же и добро – и в брошенных домах – дворцах целых! – было чем поживиться, да и в не брошенных… Двое немцев в куцых камзолах и беретах с перьями, хохоча, выгнали с одного из дворов баранов, похоже, взятых не просто так – палаши-то наемники не вытерли, и по ножнам стекала, капала кровь.

– О, герр Иоганн! – узнав Ивана, приветствовали немцы. – Не хотите ли к нам, на бережок? Сейчас баранов зажарим, притащим красивых дев. К тому же наш капитан Ганс отыскал местный шнапс!

– У татар есть шнапс? – удивился отец Амвросий. – Скорее, это просто арька из забродившего кобыльего молока.

– Может, и из молока, – немец ухмыльнулся в усы. – Но забирает не хуже шнапса!

– А что за капитан Ганс? – уже отойдя, оглянулся Еремеев. – Штраубе?

– Он самый, герр Иоганн! Какой еще есть у нас капитан?

Младшой атаман улыбнулся:

– Тогда придем, раз уж звали.

Казаки двинулись дальше, держа направление на дальнюю мечеть с высоким минаретом, к которой вела неширокая кривая улочка, с огороженными мощными оградами дворами. Ворота, впрочем, почти везде были распахнуты настежь – грабили! На улицу со дворов летели куриный и гусиный пух, перья, доносилось блеяние баранов, ржание лошадей, веселые крики и нехороший, отчаянный вой, сердца победителей вовсе не трогавший, – мало зла причинила татары русским людям? Вот пусть теперь и расплачиваются.

Из какого-то темного, заросшего чертополохом проулка вдруг выскочил мосластый на лицо казак в изорванном узком кафтане с рукавами по локоть – чюге – и с обнаженной саблей в руках. Шапки на казаке не было, злые глаза метали молнии, на левой щеке кровянилась рана.

– Вогулича не видали, робяты? – увидав своих, прокричал казак. – Низенький такой, гнусный. В кафтане из шкур.

– В малице, – педантично поправил отец Амвросий. – Нет, не видали. А что, должны были видать?

– Да вот погнался за ним, а он… нырнул тут куда-то…

Еремеев покачал головой:

– Не, не попадался вогулич. А что сотворил-то?

– Да, гаденыш, выскочил откуда-то, кинулся – бубен из общей кучи схватил – и наутек! Я уж было его и схватил, так он мне, собака худая, ножом чуть не в глаз – хорошо, увернулся. Не-е, братцы, такое прощать нельзя, наказать надо! Побегу, поищу…