Полная версия

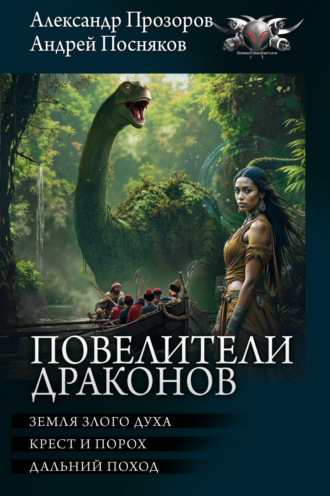

Повелители драконов: Земля злого духа. Крест и порох. Дальний поход

– Ус-нэ. Нэ – по-нашему – девушка. А Ус – Устинья. Просто Устинья – длинно слишком, да-а. Можно, я тебя Ус-нэ буду звать?

– Хоть горшком назови…

– Давно хотел тебе кое-что сказать… Можно?

Девушка пожала плечами:

– Говори.

– Ты очень-очень красивая, Ус-нэ, – взволнованно прошептал Маюни. – Красивая, добрая, умная. Воистину, счастливым станет тот, кто введет тебя в свой дом! Я вот, чуть подрасту и… Ой! – подросток замялся. – Прости, если обидел, да-а. Я вашу речь неплохо знаю, да вот только обычаи у народов всех разные – что хорошо у одних, у других – худо, часто бывает так… А можно, я с тобой пойду? Туда, куда ты собралась. Сзади пойду, хочешь – совсем-совсем на глаза попадаться не буду, да-а.

Устинья неожиданно рассмеялась:

– Если я тебе не увижу – тогда зачем спрашиваешь?

– Хочу, чтоб ты знала, да-а.

– Ну, тогда пошли… или здесь посидим, у березы, – девушка вернулась обратно, уселась рядом с Маюни на поваленный ствол, улыбнулась задумчиво. – Знаешь, как-то непонятно – здесь ни комаров, ни мошек нет. А должны бы во множестве виться – тепло!

– Я тоже заметил, что нету, – тихо отозвался отрок. – Но не ведаю, почему так. Аючей говорит, потому здесь и олени тучные – не зря ненэй нэнець сюда на охоту ходят, хоть тут и людоеды-менквы…

– Тут не только людоеды, – вздохнула Устинья. – Тут и драконы, и, говорят, колдуны.

– Нет, – Маюни дернул шеей. – Здесь, на берегу – только товлынги и менквы. Драконам и колдунам тут холодно… Ус-нэ…

– Чего тебе?

– Сказать хочу… Так хорошо сидеть с тобой, да-а. Завтра, как поплывем, снова речи своей учить тебя буду… и речи ненэй ненэць. Помнишь что-нибудь?

– Да что я – дура? – обиделась девушка. – Эква – бабушка, ас – широкий, ях – река, эрве – озеро, мисс – лес… теперь знаю и нэ – дева.

– Ты – умная, Ус-нэ. Скоро совсем хорошо по-нашему говорить будешь.

В синем вечернем небе светили две луны: одна настоящая, серебряный молодой месяц, и вторая – притихшее на ночь фиолетовое колдовское солнце. Никто – ни казаки, ни Маюни, ни ненэй ненэць – не знали, как и зачем оно светит, почему угасает на ночь, чтоб вновь вспыхнуть жаркой яркостью днем? Наверное, так удобно его хозяевам, злобным колдунам сир-тя… в существование которых молодой атаман как-то все меньше верил. Нет, были людоеды-менквы, были драконы – все это реальное и, можно сказать, уже хорошо знакомое зло, но вот о колдунах Еремеев пока лишь только слышал, но не видел ни одного. Что, если они вымерли? Что менквы сами по себе напали на нэней нэнець? Тогда золотой идол… он есть ли? Но ведь есть второе солнце – вот оно, ночью – словно сиреневая луна! Есть необычайное тепло, лето посреди северной суровой зимы… чудо! Несомненное чудо. Значит, есть и другое чудо – огромный золотой идол. Есть! Не может не быть! Иначе о нем с такой уверенностью не говорили бы.

Многие казаки провели эту ночь с нэнецькими девами, поддавшись действу их чар. Да и что там было поддаваться-то? Предались греху с радостью… потом правда многие молились, каялись. А на следующую ночь – снова… да и не только ночью.

Подобное грехопадение, конечно же, не укрылось от глаз главного блюстителя добродетели – отца Амвросия и его «верного клеврета» послушник Афони. Последний все и докладывал, и с каждым днем – все больше и больше:

– И этот не выдержал… и тот… И главное, вот на кого бы не подумал… так и он!

Нехорошими мыслями своими, выбрав удобный момент, священник поделился с атаманом на борту струга. Подсел рядом на корму, перекрестился:

– Грешат казачины-то! С девами языческими плотским утешениям предаются, души поганят! Что-то надобно делать, Иване. Епитимью на всех наложить? Ты-то сам как мыслишь? Аль посечь прелюбодеев плетьми да избавиться, наконец, от греховных дев, прогнать?

Еремеев улыбнулся, погладив пальцами шрам: надо всем этим он размышлял и без отца Амвросия, и даже пришел к неким выводам, на первый взгляд, странным, но… придумать что-то лучшее вряд ли бы кто смог. Даже вот отец Амвросий, человечище умный, начитанный, и тот совета спрашивал – чего уж про всех говорить?

– Думаю, ничего с ними делать не надобно, – негромко промолвил Иван. – Ни с прелюбодеями, ни, упаси боже, с девами. Потерпим! Нет, епитимью для особенно наглых – надо, чтоб порядок был. Каются пусть, молятся чаще… ну а насчет плетей… думается, сие лишнее. До идола златого, так мыслю, уже недолго осталось. Можно и перетерпеть, лишь бы промеж собой из-за девок не передрались – вот то будем беспощадно карать.

– Не передерутся, грешники, – отец Амвросий хмыкнул в усы. – Дев-то сейчас больше стало… тем более язычницы-то – сами греховодны весьма.

– Обычай у них такой, – вскользь заметил Еремеев. – Да и девы те нас совсем скоро оставят – на ту сторону, к морю уйдут, к своим.

– Это кто тебе сказал?

– Аючей. Круглолицая такая дева…

– Которая с нашим Осло… – влез было в разговор Афоня – больно уж хотелось доложить! – но, узрев вдруг вспыхнувший бешенством взгляд атамана, тут же замолк.

Знал Иван про Аючей и Ослопа, и о многих других ведал, и – поддерживая отца Амвросия – прелюбодеев на словах осуждал, грозил карами… но ничего для того не делал, вернее – делал вид, что не все замечал. И от того всем было хорошо – и порядок нужный держался. Казаки знали, конечно, что догадывается атаман, но на рожон не лезли, особенно нагло не охальничали, распутством своим друг перед другом не хвалились, да и грешили не на людях, тайно. Опасалися – а вдруг да что?! На то она и власть атаманская.

Ивана и самого влекло к кареглазой красавице Насте с такой непостижимой силою, что он даже стал стараться избегать ее общества, как только мог, насколько это вообще было возможно в здешних условиях. Уж, по крайней мере, не оставаться наедине, все время быть на людях – уж это-то можно устроить, уж это-то – запросто. Только вот…

Только вот дело все в том, что Настя-то все эти неуклюжие попытки заметила! Еще бы не заметить, не дура ведь. А, заметив, сделала выводы… и вовсе не те, которые нужны были бы Ивану… да, собственно, он никаких таких Настиных выводов и не планировал, просто вел себя так, как, по его мнению, и должен был вести себя человек, взваливший на свои плечи недюжинную ответственность за других людей, да еще в столь непростых, совсем непривычных условиях, со всякими там людоедами, драконами и давно ожидаемыми пакостями колдунов… кои пока никак еще себя не проявили. Не считая второго солнца, разумеется.

Видя такое дело, Настя и сама стала игнорировать того, кого по сути-то давно уже считала своим… ну, если не суженым, то уж, по крайней мере, другом, из тех, настоящих, друзей, что судьба дарит так мало, иногда по одному, по два за всю жизнь, а чаще – ни одного. И вот этот человек… вдруг стал от нее отдаляться, прямо на глазах становиться чужим!

Настя уже и к костру атаманскому не присаживалась, так, проходила мимо, делая вид, что занята какими-то своими, женскими, делами, гордо голову вскидывала, хотя, казалось бы, какая в дочке посадского гордость – а вот поди же ты, была!

Вечером болтала с другими девчонками, учила с Маюни язык, даже по ночам грустить себе не позволяла, лишь иногда, упав в траву, рыдала, не сдерживая больше давно просившиеся на глаза слезы. В голову все чаще лезли разные нехорошие мысли, одна дурнее другой. Настя прекрасно понимала всю их дурость, но ничего поделать с собой не могла – ведь ей, как и любой другой девушке, очень хотелось любить и быть любимой, и вот вроде бы, казалось, все складывалось, все именно к этому и шло – да вот на тебе! Оборвалось, как и не было. Ну, как тут не зарыдать? Не на людях, нет, а вот так, наедине с собою, в кусточках…

Может, есть у него кто другой… другая? Нашел себе кого из язычниц – эти-то черноокие греховодницы не стесняются, честь девичью не блюдут… потому что у их народа совсем другие понятия о чести. Так рассказал Маюни…

Настя усмехнулась сквозь слезы – тоже мне, честь! Ложиться с кем ни попадя. Нет! Она-то так не могла! Ах, Иване, Иване…

– Настя! Настя-а-а-а! – послышались за спиной крики.

Маюни кричал, больше некому, заниматься звал. Вот ведь псинище мелкий, погрустить-поплакать не даст… Обойдется! Пусть Аючей да других греховодниц русской речи учит… Да Устинью – своей.

Вспомнив Устинью, Настасья вдруг застеснялась своих слез, своего, быть может, надуманного, горя, не шедшего ни в какое сравнение с тем, что выпало на долю Устиньи. Всхлипнув в последний раз, Настя вытерла глаза рукавом, подумав: а смогла бы она вот так, как Устинья, после всего случившегося, жить? Тяжело приходилось несчастной, что уж тут говорить, уж куда тяжелей, чем сейчас Насте. И все же Устинья – Ус-нэ – находила в себе силы – даже потихоньку вспоминала, что такое веселый смех.

Вот ведь бедолага! А уж ей-то, Насте – грустить вообще грех. Самый настоящий!

– Маюни! – вскочив на ноги, закричала девчонка. – Устинья-а-а! Здесь я, здесь. Иду уже.

Все четверо учеников расселись, как всегда, на одном из стругов – Маюни, за старшего – на корме, девчонки – Настя, Устинья, Аючей – внизу, на банках гребцов.

– Аючей сегодня начнет, – улыбнулся внимающим девам отрок. – Кое-что расскажет, а я вам перескажу. – Ну, начинай, Аючей, что сидишь-то?

– Ой! – задумавшаяся о чем-то своем девушка быстро пришла в себя и промолвила: – Я ерв.

– Хозяин земли, – тут же перевел остяк.

– Ид ерв.

– Хозяин воды.

– Яха ерв.

– Хозяин реки.

– Ишь ты, – Настя подняла голову. – Ведь и по-вашему, по-остяцки – ях – река, я помню. Выходит, ваша речь на ненэй ненэцькую походит?

– Некоторые слова, – соглашаясь, кивнул Маюни. – Самые древние, да и то не все, да-а. Вот, к примеру, помните, как по-нашему лес будет?

– Мис, – пожала плечами Устинья. – Простое слово, что тут помнить-то? Мис – лес по-вашему.

Отрок довольно кивнул:

– Правильно. А у ненэй ненэць лес – пэдара будет. Совсем не похоже на то, как нас.

– Да, – вздохнула Настя. – Непохоже. Маюни, ты ведь волхвуешь, да?

– Я шаман, и внук шамана! – остяк с гордостью вскинул руки. – А что?

– Так… – поправив каштановые локоны, девушка отмахнулась, словно так просто спросила, невзначай, от нечего делать.

А вот Устинья кое-что поняла, догадалась – то Настена по глазам ее синим увидела. Как ученье закончили, отвела Настю в сторону да шепнула тихо:

– Что? С Иваном не так?

Настена вспыхнула было:

– Твое какое…

Да, вспомнив Устиньино горе, язык прикусила, утихла. Лишь плечиком повела:

– Так, не так… прошло все уж.

– Не горюй! – утешила Ус-нэ… да, Ус-нэ – именно так почему-то называл эту девушку Маюни.

Так «нэ» у остяков и значило – «девушка».

– Не горюй, говорю. Я же вижу, как атаман на тебя поглядывает да вздыхает. Только виду старается не подавать. Ну, а как ему себя вести прикажешь? Всех строжит, а сам…

– Ладно, – обняв Устинью, Настя едва удержалась, чтоб снова не разрыдаться. – Благодарствую за утешение. Может, к костру какому пойдем, сядем? Песен… ну, не попоем, так послушаем.

– Ой…

Устинья мгновенно замкнулась, спряталась, словно улитка, в раковину, глаза опустила – мол, шла бы ты… Кто, может, и ушел бы, да только не Настя! Не на такую напала, шалишь!

– Пойдем, пойдем, посидим… ну же! Хочешь, так просто за деревьями у костра постоим… послушаем.

– Ну… – Устинья развела руками. – Разве что за деревьями…

– Вот и славно, подруженька! Вот и пойдем. Побежали!

С каждым днем становилось все жарче, душнее, влажные испарения поднимались по утрам от многочисленных проток, болот и озер, стояли желтым маревом, окутывая струги и плывущих на них людей влажной, словно в бане, жарою. Рыбы в протоках стало заметно меньше, скорее всего – поели коркодилы да мелкие водные ящеры, правда, Ондрейко Усов, сменившись как-то с караула, божился, что видел ползущую в реку огромную змеищу.

– Такая вот, словно бревно! – разводил Ондрейко руками.

Казаки смеялись, за глаза звали Усова вралем, позабыли, видать, драконов. А вот атаман не забывал, хоть и давненько уже не показывались зубастые, верно, потому, что струги почти все время шли морем, вдоль берега, где было вполне прохладно, и лишь только теперь, последние три дня, углубились в протоки – встречь колдовскому солнцу.

Кругом росли высоченные лиственницы, дубы и кедры, а подлесок оказался настолько густым, что невозможно стало разглядеть удобное для ночлега местечко. Заросли орешника, бузины, ивы, дрока, огромные – в два человеческих роста – папоротники и не уступавший им по размерам тростник – все это вызывало настороженность, а кое-кого так и просто пугало.

– Ишь, разрослися, – поглядывая на заросли, крестился Афоня Спаси Господи. – Ой, не к добру, ой, не к добру!

Слава богу, драконов не было, как и травоядных «коровищ»-ящериц, правда, по ночам в лесу кто-то злобно рычал.

А как-то утром…

Висевшее в небе колдовское солнце уже начинало пульсировать, раскаляться, небо на востоке светлело, окрашиваясь алым цветом зари. Причалившие к берегу небольшого, вытянутого в длину озера струги отражались в спокойной воде, на берегу догорали разложенные еще с вечера костры, шаяли светло-фиолетовыми углями, вокруг начинали щебетать птицы, летали стрекозы, зажужжал откуда-то взявшийся шмель.

Поглядев на небо, Ондрейко Усов задумчиво почесал бородку и улыбнулся: ночка-то спокойно прошла, слава Господу! Еще немного и надо окликнуть караульщиков, разбудить казаков – как только покажется истинное, родное, солнышко – а того уж недолго осталось ждать.

Как всегда, ранним утречком, еще не наступила жара, от озера тянуло прохладой, и на душе почему-то было так спокойно, словно бы Ондрейко находился сейчас не бог знает, где, а дома, в деревне – где-нибудь в июле отправились с мужичками за рыбой. Усов прикрыл глаза, невольно вспоминая недавнее прошлое – как тащили сетями улов, как, блестя чешуей, валились в лодку серебристые рыбины, как…

Что-то задрожало вокруг! На спокойной воде озера вдруг появились волны – отошли, ударились в другой берег, вернулись… А ветра, между прочим, не было, стояла полная тишь!

Вот снова что-то дрогнуло… потом еще раз… и – опять.

Земля дрожала, Господи! – осенило Ондрейку.

Неужто здесь земля трясется, как, говорят, бывает иногда в Персии или еще в каких землях? Тогда надо поскорей поднимать казачков, как бы не…

Вот снова… нет! Это совсем на землетрясение, «трус земляной», не похоже! Скорее, напоминает чьи-то тяжелые шаги… словно какой-то великан ломится лесом! Неужто и в самом деле великан? Тогда в глаз ему, из пищали…

Господи!

Молодой казак поднял глаза и замер, лишившись дара речи! Над лесом, над вершинами высоченных кедров, вдруг показалась приплюснутая, словно у ящерицы, голова на длинной змеиной шее.

И шаги… шаги! Вот от чего землица дрожала – от этого чудища!

С треском упали поваленные деревья, из-за кустов показалась огромная, десятка в полтора саженей, туша на четырех толстенных ногах, напоминавших колонны языческого храма, изображение которого Ондрейко как-то видал на фреске в одной из церквей.

– Люди, люди, вставайте! – выскочив из шатра, завопил проснувшийся Силантий.

Закрестился. Увидев огромное чудище, которое, верно, было не свалить и пушкой… Впрочем, смотря как стрелять!

– Пушкари – к дальним стругам, – распорядился быстро отошедший ото сна атаман. – Заряжать пушки и фальконеты…

А поздно уже было заряжать!

Не обращая внимания на казаков, чудовище, раздавив попавшийся по пути струг, медленно спустилось в озеро и, довольно заурчав, принялось обгладывать ветки росших рядом с водою деревьев.

– Герр капитан, пушки заряжены! – подбежав, шепотом доложил Штраубе. – Ждем приказа.

– Ждите, – Иван потрогал пальцами шрам. – Может, и не придется еще пальбу устраивать, похоже, уходит чудище.

Огромная зверюга и в самом деле неспешно потащилась по дну, обгладывая по пути ветки. Не брезговала и осокой, и тростником, и папоротниками…

– Тоже коровища! – прижавшись к Ивану, прошептала Настя. – У нас, в Усолье, Параскевы Пятницы храм, высо-окой, так эта чуда – с него! Уж никак не меньше. А хвостище-то, хвостище-то – ох! Хорошо, что оно на нас не бросилось, видно – мирное. Ходит себе по бережку, травку да листья жует…

– Это же сколько такому жратвы надобно! – машинально обняв девушку, Еремеев прижал ее к себе, словно стремясь защитить ото всех напастей. – Да ладно жратвы, он струг наш раздавил, не заметил.

– Все время жует, смотри-ка! – осмелев, дивились казаки.

– Такую-то утробу попробуй прокорми!

– Интересно, мясо-то у него вкусное?

– Верно, как у стельной коровы.

– Шея-то, верно, нежная, да и огузок… А вот хвостище, думаю, жестковат.

– Ну, так это на холодец токмо.

Туша чудовища скрылась за излучиной, а голова на длинной шее еще долго маячила, то поднимаясь, то опускаясь. Жрала!

– Ох, спаси, Господи, – перекрестившись, вздохнул Афоня. – Верно, многонько тут таких. У них тут это… пастбище. Отче! А не есмь ли то апокалиптический зверь, число которого в Писании сказано?!

Отец Амвросий недовольно покачал головой:

– Нет – тако мыслю. Был бы то библейский зверь – мы бы так не стояли. Пожрал бы всех, потоптал ножищами, хвостом бы разил! А этот… что же – ест себе травку, пасется.

– Интересно, каковы же у него пастухи?!

– Мыслю, он сам по себе, дикий.

– Так тут и стадо таких может быть?!

– Может, – охотно согласился священник. – А может и не быть. Тут и одной-то такой зверюге едва прокормиться – вона, обглодано все. Ох ты, Господи… А ну, казаче, помолимся-ка во избавление!

Все опустились на колени и молились до тех пор, пока над вершинами кедров не показалось родное холодное солнышко. Казаки молили Христа, язычники же – своих богов, и никто не мешал другому.

– Господи, Святый Боже…

– Да святится имя твое, да придет царствие твое…

– Великий Нум-торум…

– О, Я ерв, хозяин земли…

– Мир-суснэ-хум, слава тебе…

– Пэдара ерв, хозяин леса, спасибо тебе за то, что не дал стать пищей чудовищу!

– Колташ-эква, мать сыра-земля…

– Богородица, Пресвятая Дева…

– Аминь…

– Аминь.

– Аминь!

Отремонтировать поврежденный огромной зверюгой струг не представлялось возможным – вся корма оказалась раздавленной в щепки – поэтому казаки просто распределили пушки и припасы по другим судам, да, взявшись за весла, с осторожностью тронулись в путь, выглядывая по берегам подходящую – идущую к злому солнцу – протоку.

– Таких чудищ их охотники и раньше видали, – переговорив с Аючей, доложил атаману Маюни. – Только издали. И сразу бежали к большой воде – где прохладно, где камни – туда чудовища не суются, там им холодно и есть нечего, да-а.

Выслушав, Еремеев махнул рукой:

– Ну, это мы и сами знаем. Ох, чую – совсем уж недолго нам осталось, совсем! Доберемся до идола златого, домой вернемся, а там…

Что касается этого «а там», то сие в голове молодого атамана, как и у большинства его казаков, было подернуто некой загадочной дымкой, сквозь которую проступали лишь самые размытые очертания того, чего бы хотелось, чтоб было. Ну, землицы, конечно, само собой – поместьице от Строгановых… уж верно не поскупятся! С другой стороны, золотишка в достатке имея, можно и самому землицы прикупить, хоромы выстроить, да жить себе поживать, добро наживать! Ну и служить, без службы-то скучно. Землицу лучше в издолье раздать, в исполу – пущай, кто хочет, берет, крестьянствует, а уговоренную часть урожая – хозяину, Ивану свет Егоровичу, не псу какому-нибудь безродному – из детей боярских! Уж тогда-то поднимется род… Дети пойдут, внуки… Ох ты ж – для внуков-то еще бы обжениться надо! Тем более есть на ком… Вот Настена, краса кареглазая, прикипела к сердцу сильно, другой и не надо вовек! И что с того, что из посадских людишек с Усолья? Кто ее нынче в Усолье помнит-то? Да и Иван там жить не собирался. И батюшка ее покойный, Колесов Стефан, не телеги делал, а… Пущай из обедневших дворян будет – хоть так, кто что узнает-то? Да-да, пусть не боярышня, пусть дворянка, особого в этом зазору нет. Ах, славно все выйдет, славно! Господи… совсем забыл – она же полоняница, из полона татарского высвобождена – о том многие казаки рассказать могут, на каждый-то роток не накинешь платок! Хм… полоняница… Это, конечно, не красит. Однако и что с того? Тут дело не в жене, а в муже! Коль столь важный человек – атаман целый, помещик богатейший – полоняницу бывшую в жены взял, значит, он за нее ответственен, значит – чиста она, а кто думает иначе – для того сабелька вострая есть. Уж кого-кого, а собственную-то супружницу Иван защитить сможет. Так и будет все, сладится обязательно, и осталось-то всего ничего – идола златого забрать да капища колдовские порушить!

Кстати, ежели идол – златой, так его из чего-то сделали… значит – злато в сей землице есть. И немало – коль идол, как говорят, огромный. Эх, влез бы в струг… Ничего! Ежели что – переплавим, расплющим… А то и поделим – сразу же. Там видно будет. Поглядим.

Взятие златого идола представлялось Еремееву делом, конечно, опасным и трудным, но не особо. Да, драконы злобные, им всякие прочие ящерицы – так пули-то, слава Господу, от них не отскакивают, а пороху хватит… должно хватить. Ну, если и закончится, так на обратном пути уже, где-нибудь у Камня. А там уж рядом – а от татар, буде набросятся, и стрелами да сабельками отбиться можно, а пуще того – делом воинским, правильным, казацкой удалью и отвагой.

Сладим с идолом! Привезем. Капища языческие порушим! Вот то поистине благое дело, тут отче Амвросий совершенно прав. Не токмо за-ради злата походец сей, но и словно Божие дикими язычникам несть! Покорим колдунов – можно и храм заложить, пустынь. А кто – как людоеды гнусные – слову Господню не внемлют, того и под корень. Извести!

Найденная казаками протока оказалась довольно узкой – в некоторых местах струги едва протискивались, касаясь веслами берегов. Тут и там встречались завалы и длинные каменистые мели, приходилось, засучив рукава, орудовать топорами, а потом тащить суда и припасы на себе. Слава богу, не взяли в поход по-настоящему больших пушек, самые тяжелые орудия весили около полста пудов – и с ними пришлось повозиться. Ну, да не впервой, управились, правда, употели все, обессилели и долго восстанавливали силы на устроенной по приказу атамана дневке.

Вернувшаяся вскоре разведка доложила, что впереди столь же узенькая протока, потом – небольшой волок, а за ним – широкое озеро с большим каменистым мысом.

– Место хорошее, доброе, – докладывал Олисей Мокеев. – Земелька, похоже, худая – оттого редколесье: вербы, можжевельник, осины, особых зарослей нет. А вот по берегам да – заросли, как и тут, еще и погуще.

– Зверюг по берегам не видали? – спросил атаман.

Мокеев пожал плечами:

– Да не видали, правда, возню какую-то слышали. Да там не такая уж и жара – озеро большое, верст в пять, ветер все время дует.

– Вот и добре, – покивал отец Амвросий. – Вот и добре, что ветер. Что делать будем, Иване?

Еремеев решительно взмахнул рукой:

– До озера надо сегодня дойти. А там, может, и дня два простоим – дозоры вышлем, узнать, где какие пути. Эх, пленников бы! Не людоедов, из колдунов хоть кого-нить.

– Людоедов-то мы не видали, – усмехнулся Олисей.

– Знамо, что не видали – они ни жары, ни драконов не жалуют.

Как решил атаман, так и сделали, прошли протокою, затем повернули в речку, оказавшуюся настолько каменистой и мелкой, что едва проволокли струги. А потом еще волок – умаялись казаки, словно черти, но работали, стиснув зубы, и особенно не ругались – всех златой идол манил! Почему-то чувствовалось – близко он уже, близко.

Когда суда, наконец, закачались на ласковых бирюзовых волнах, ватажники едва дышали. Обычное солнце уже начинало клониться к закату, колдовское же сжималось, тускнело, от росших на берегу деревьев протянулись двойные черные тени: длинные, с четкими очертаниями – к воде, и короткие, размытые – к волоку.

Вдалеке, верстах в трех, синел мыс.

Еремеев взял подзорную трубу, вгляделся:

– Да, местечко хорошее: каменюк много, реденький лесок. Ни один людоед не пройдет незамеченным, тем более – ни одна зубастая тварь. Эх, казачки, давайте-ка паруса! Ветер, слава богу, попутный.

Вздернулись на мачтах белые паруса, затрепетали на ветру стяги – бирюзовые, как здешние волны, с вышитым золотом божественным ликом и буквицами – «И.Х». Под ветром суда шли хорошо, ходко, и казаки оказались у мыса очень быстро, даже и не заметили, как подошли.

– Паруса долой! – всматриваясь вперед, скомандовал атаман, глядя, как проворные парни уже встали на носах стругов с копьями и шестами – промеривали глубину, высматривали коварные камни.

Каменьев в воде хватало, имелись и мели, покуда нащупали удобный фарватер, подвели к низкому берегу суда, высадились, уже наступил вечер, начало быстро темнеть, так, что едва успели развести костры, а уж шатры да палатки уже в сумерках разбивали.