Полная версия

Нить Ариадны. Путеводитель по лабиринту жизни

Танец-хоровод является частью традиционной народной культуры, и там, где она сохранилась, его до сих пор танцуют во время народных праздников, обрядовых игр и гуляний. Истоки этого танца связаны с Критом и находившимся там лабиринтом. Лабиринт и хоровод являются частью одной и той же загадки, ключи к пониманию которой содержатся в древних преданиях и прежде всего в мифе о Минотавре.

Миф

Слово «миф» происходит от греческого mifos, что означает «речь, повествование, рассказ». Как правило, это рассказы о наиболее значимых вещах, таких как возникновение мира, происхождение человека и других живых существ. Мифы повествуют об истоках всех явлений и вещей, о космосе и силах, действующих в нем, о том, что происходит на небе и на земле, о подвигах героев и деяниях богов.

Из всего многообразия существующих мифов можно выделить два наиболее распространенных мифологических сюжета, которые встречаются у всех народов мира: это миф о творении Вселенной и миф о победе над драконом.

В греческих мифах процесс возникновения мира представлен как движение от Хаоса к Космосу, то есть от непроявленного и бесформенного к проявленной гармонии и красоте. Вначале, как считали греки, была непознаваемая, таинственная бездна – Хаос27, у этой бездны не было ни формы, ни пределов, ни начала ни конца. Но однажды в Хаосе зародилось желание, стремление проявить себя. Это желание, по-гречески «Эрос», то есть «влечение», «любовь», стало первым творческим импульсом, с которого все началось. Эрос привел в движение праматерь Гею (праматерию, или первовещество), пробудив покоящуюся в хаосе силу, и тогда в непроглядной тьме (Эребе) воссиял свет (Эфир). Так появились день (Геба) и ночь (Нюкта). Воспламененная Эросом Гея – «Мать всего» – стала порождать из себя разнообразные формы, которые наполняют этот мир. Сначала это были беспорядочные и чудовищные формы, которые не радовали, а пугали своим ужасным видом. Но затем образовался Космос28, то есть гармоничный, упорядоченный мир.

Похожим образом процесс возникновения мира представлен в мифах египтян. В древнеегипетских текстах сказано, что было время, когда не существовало ничего, кроме неописуемого, бесформенного и безграничного океана, у которого не было начала и конца. Этот океан, по-египетски «Нун», является тайной, о которой невозможно что-либо помыслить и сказать. Но однажды Дух безграничного океана ощутил в себе желание творить. Это желание положило начало миру и всему, что существует в нем. Сначала в океане появилось нечто похожее на сияющую сферу или золотое яйцо. Затем это яйцо раскололось или взорвалось, и из него вырвался яркий Свет, по-египетски «Ра». Ра выпустил из себя Воздушное пространство (Шу) и Влагу (Тефнут), и так, будучи един, он стал тремя: Свет (Огонь), Пространство (Воздух) и Влага (Вода). Затем Шу и Тефнут произвели из себя Землю (Геба) и Небо (Нут). Земля и Небо породили богов, а боги, в свою очередь, породили людей.

В древнеиндийских мифах также говорится о том, что начало творению положил таинственный, безграничный, непознаваемый океан. Однажды внутри этого океана появилось золотое яйцо, затем яйцо раскололось надвое, и из него вырвался незримый Свет. Так появился Брахма – «Творец всего». Стремительно распространяясь в абсолютной тьме, изначальный Свет (Брахма) сотворил весь многообразный мир. Из него возникло небо, появились звезды, обрели свое место солнце, луна и земля, затем появились горы и долины, деревья и скалы, растения, птицы, животные и все остальные живые существа.

В другом древнеиндийском мифе процесс творения мира и появления всех живых существ предстает как акт жертвоприношения Пуруши (Первосущества)29, который, будучи один, становится всем. Этот акт творения мира возобновляется вечно, раз за разом, словно выдох и вдох, происходит сжатие и расширение Вселенной, появление и исчезновение всего. Примечательно, что само слово «Вселенная», по-английски universe, что буквально означает: «весь мир», происходит от латинского universum (от unus – «один» и vertere – «превратиться»).

Как нетрудно заметить, то, о чем говорится в мифах о творении мира, перекликается с научной теорией о возникновении нашей Вселенной в результате Большого взрыва. Согласно этой теории, до Большого взрыва не было ничего, кроме неописуемой пустоты, которая содержала в себе бесконечный энергетический потенциал. В этой пустоте, по неизвестной науке причине или вовсе без нее, появилась яркая сфера крошечных размеров (по сравнению со всей пустотой), но огромной массы и бесконечно большой плотности. Затем эта сияющая сфера взорвалась, в результате чего произошел выброс колоссального количества энергии. Эта чистая, сверхпрозрачная энергетическая субстанция стала стремительно распространяться во все стороны, тем самым создавая космическое пространство. По мере удаления от источника взрыва чистая энергия остывала и превращалась в материю, сначала очень тонкую и прозрачную, а затем в более плотное вещество. В результате остывания и уплотнения материи стали появляться элементарные частицы: кварки, протоны, нейтроны, из которых образовывались атомы, а из атомов складывались более сложные структуры. Так появился газ водород, частицы которого под действием неизвестной нам силы распределились в пространстве таким образом, что образовали красивую ячеистую структуру. В некоторых местах этой, похожей на сеть структуры, частицы газа стали сильно притягиваться друг к другу, и по мере их сближения они воспламенялись, образуя газообразные облака. Эти раскаленные газообразные облака, продолжая стремительно сжиматься, принимали форму огненного шара, так появились звезды. Возникнув из газообразного облака, каждая звезда продолжает сжиматься, и процесс этот, по земным меркам, растягивается на миллионы и миллиарды лет, а когда сжатие достигает своего предела, звезда взрывается. В результате этого взрыва в космическое пространство выбрасывается большое количество вещества, которое становится строительным материалом для других тел во вселенной: планет, комет и астероидов. Именно так появилась наша планета Земля с ее экосистемой, и не только наша планета, но и мы сами, наши физические тела созданы из этих частиц звездного вещества.

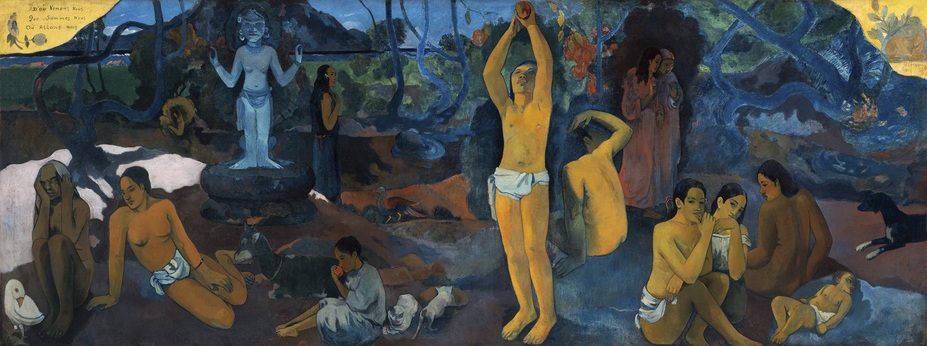

Научная картина мира не является чем-то неизменным и застывшим, она постоянно дополняется и расширяется по мере совершения новых открытий. В основе этих открытий лежит наше природное любопытство, естественное стремление человека к познанию окружающего мира и самого себя. Целью всех научных изысканий является поиск ответов на главные, фундаментальные вопросы бытия: «Кто мы?», «Где мы находимся?», «Как все устроено?», «Откуда все появилось?», «Что было прежде?», «Что будет потом?»

Мифы поднимают те же вопросы, но отвечают на них иначе, более простым и доступным языком. В традиционной культуре миф играл важную роль, он помогал человеку сформировать в своем сознании картину окружающей реальности. Мифы были неразрывно связаны с возрастными посвящениями. Проходя эти посвящения, слушая мифы и разъяснения к ним, человек получал представление о мироздании и различных силах, действующих в нем, а также узнавал нечто важное о себе самом. Он учился не бояться этого огромного и таинственного мира, а осознавать свое неразрывное единство с ним. Учился чувствовать свое внутреннее родство со всем, что его окружает, с природными стихиями: ветром, водой, землей, огнем, с растениями и деревьями, с животными и птицами, с каждым живым существом. Миф помогал человеку не просто выжить в этом мире, он давал внешние и внутренние ориентиры, которые поддерживали и направляли его на протяжении всего жизненного пути. Отсюда столь бережное отношение к мифам и преданиям, которое прослеживается во всех древних культурах, стремление сохранить их любой ценой, чтобы передать последующим поколениям.

Изначально мифы не записывались, а запоминались, их хранили и передавали устно, причем не столько рассказывали, сколько воспроизводили с помощью пения, музыки, танца. Исполнение мифа происходило во время праздников, а также различных обрядов и ритуалов, которые сопровождали все наиболее значимые события в жизни человека.

Поль Гоген. Откуда мы пришли? Кто мы? Куда мы идем? 1897 г. Музей изящных искусств Бостона

Главными персонажами мифов являются боги и герои. Согласно преданиям, боги живут высоко на Небе, но иногда спускаются на Землю, чтобы передать некое знание или научить чему-либо людей. Небо в представлении древних – это не только воздушное пространство над землей, по которому летают птицы и плывут облака, но и огромный, уходящий вдаль космический простор, где сияет солнце, звезды и луна. Боги могущественны и бессмертны, они летают по Небу на золотых колесницах и обладают неизвестным, мощным оружием. В те времена, когда слагались рассказы о богах, люди передвигались по земле на лошадях, повозках и боевых колесницах. Соответственно, и боги, о которых говорится в мифах, летают по Небу на золотых колесницах.

Внешне боги похожи на людей, у них тоже есть тело, голова, руки и ноги, но при этом они обладают удивительными возможностями и способностями, которые пока недоступны людям. Например, способностью принимать любой облик или становиться невидимыми. Поэтому при посещении Земли боги чаще всего остаются незамеченными и неузнанными людьми. Вот как об этом говорит Гомер в «Одиссее»: «По городам нашим бродят, различнейший вид принимая, и наблюдают и гордость людей, и их справедливость»30.

Боги бессмертны, хотя тоже были когда-то рождены. Чтобы сохранять свою силу и молодость, боги вкушают особую пищу – амброзию и пьют напиток – амриту, которые позволяют им не стареть и жить бесконечно долго.

В мифах разных народов говорится о противостоянии между двумя различными классами богов. В древнеиндийских текстах они именуются дэвами и асурами, в древнегреческих мифах – богами и титанами31, в скандинавских сагах – асами и етунами, а в библейских преданиях – ангелами и демонами. Противостояние между ними имеет древние и глубокие корни. Иногда между ними происходят небольшие, локальные столкновения, а иногда – крупномасштабные войны.

Герои – это потомки богов, которые живут и действуют на земле. Герои выглядят и ведут себя как обычные люди, они испытывают те же эмоции и чувства, так же любят и ненавидят, радуются и грустят. Их тела уязвимы для оружия, страдают от зноя и холода и подвержены различным недугам. Отличие героев заключается лишь в том, что они знают о своем происхождении, они чувствуют, что являются чем-то большим, чем просто существами из плоти и крови. Герои ощущают в себе незримую силу, слышат ее беззвучный зов, который призывает их вступить на путь подвига. На этом пути герои сталкиваются с различными трудностями, их поджидают всевозможные препятствия и ловушки, преодолевая которые они проявляют скрытые в них способности и реализуют свой потенциал. Следуя своему призванию, герои совершают подвиги, сражаются с чудовищами, добывают сокровища и в итоге восходят на Небо к богам.

Согласно мифам, у богов и у людей есть общий враг, который обладает невероятной силой и имеет вид чудовища. Сражение с этим чудовищем и победа над ним являются ключевым событием в жизни бога или героя, что находит отражение в мифах о нем. Например, в угаритском мифе бог Баал побеждает змея Лотана, а библейский Саваоф убивает морского дракона Левиафана. В греческих мифах бог Зевс борется со змеевидным чудовищем Тифоном, а бог Аполлон побеждает дракона Пифона. В древнеиндийском мифе бог Индра убивает таинственного змея Вритру. В хеттском мифе бог Тархус сражается со змеем Иллуянкой. А скандинавский бог Тор выходит на битву с гигантским змеем Ермунгандом.

При этом во многих мифах говорится о том, что, вступая в поединок со змеем, бог вначале проигрывает бой. Но затем, освободившись из плена, одерживает верх над змеем. Другой характерной для многих мифов чертой является то, что победа бога над змеем часто происходит при поддержке других богов или людей. Например, в хеттском мифе богу Тархусу, который оказался в плену у змея Иллуянки, помогает богиня Инара и человек по имени Хупасияс. Богу Зевсу, которого пленил змеевидный Тифон, помогает его сын Гермес и богини судьбы мойры. А ведическому богу Индре, который был проглочен змеем Вритрой, помогают: Вишну, Шива и другие боги.

Герои, следуя примеру богов, тоже совершают подвиги, главным из которых является победа над чудовищем. Так, греческий герой Кадм победил Фиванского дракона. Могучий Геракл одолел Гидру и Ахелоя. Персей сумел победить горгону Медузу и гигантского морского дракона. Герой скандинавских преданий Сигурд одолел дракона Фавнира, а герои древнерусских былин Еруслан и Добрыня побеждают Змея Горыныча.

Эдвард Берн-Джонс. Исполнение судьбы. 1888 г. Государственная галерея Штутгарта

Сюжеты этих мифов, несмотря на имеющиеся между ними различия, во многом очень похожи. Главным противником богов и людей всегда выступает некая таинственная сила, которая предстает перед ними в виде чудовища, чаще всего в образе змея или дракона. Эта сила действует против богов и людей, стремясь лишить их жизни и свободы, потому что такова ее вечная функция и роль. А задача бога или героя заключается в том, чтобы сразиться с этой силой и победить ее.

Древние мифы и предания не случайно привлекают к себе наше внимание: это не просто выдумки, не пустая фантазия, а особая форма сохранения и передачи информации. При внимательном изучении мифа оказывается, что за внешней простотой и по-детски непосредственной формой такого рассказа лежат глубокие знания о внутренней природе человека и природе мироздания. Но смысл мифа раскрывается человеку не сразу, чаще всего он лежит не на поверхности, а сокрыт внутри повествования. Миф нельзя понимать буквально, так как знание, содержащееся в нем, передается нам не прямо, а иносказательно, такова традиция, которой издревле следовали сказители этих рассказов и их авторы. Об этом необходимо знать и помнить, когда мы слушаем или читаем миф, тогда, возможно, нам удастся увидеть сокрытую в нем тайну и понять его глубокий смысл.

Философия

Философия – греческое слово, которое буквально означает «любовь к мудрости» (от phileo – люблю и sophia – мудрость). Считается, что это слово придумал и ввел в оборот древнегреческий ученый Пифагор32.

По мнению многих, именно Пифагор был первым, кто назвал себя «философом», а произошло это следующим образом. Однажды, путешествуя по Пелопоннесу, Пифагор встретился с Леонтом, правителем города Флиунт. Между Пифагором и Леонтом завязался разговор, который вскоре перерос в увлекательную беседу. Леонт, пораженный умом и красноречием Пифагора, спросил его: «Откуда у тебя такие знания?»

Пифагор сказал, что никаких особых знаний у него нет.

«Но ты говоришь как мудрец», – сказал Леонт.

На что Пифагор ответил: «Я не мудрец, а всего лишь философ».

Удивившись новому слову, Леонт спросил: «Кто такие философы, чем они отличаются от остальных людей?»

«Жизнь человеческую, – сказал Пифагор, – можно уподобить рыночной площади, на которую во время ярмарки стекаются толпы людей. Одни демонстрируют здесь свое тело, стараясь поразить всех силой или красотой, чтобы в награду получить всеобщую славу и известность. Другие бойко торгуют на этом сборище, что-то продают и покупают, желая извлечь из этого выгоду и разбогатеть. И лишь немногие не стремятся здесь ни к славе, ни к прибыли, а отбросив все остальные дела, внимательно всматриваются в природу вещей – они-то и называются «любителями мудрости», то есть философами. И как на состязаниях благороднее всего смотреть и ничего для себя не искать, так и в жизни лучше всего созерцание и познание сути вещей»33.

Впоследствии слово «философ» стали широко использовать по отношению ко многим древнегреческим мыслителям, которые занимались исследованием различных явлений и тайн природы. Это были выдающиеся люди, обладавшие пытливым умом, стремившиеся к более глубокому пониманию действительности. Они хотели понять, как и откуда возник этот мир, как устроено общество, что собой представляет человек, какова его суть и предназначение.

Философия начинается с удивления чему-либо, что открывается нашему взору. За удивлением следует желание разобраться в данном явлении или вопросе: сначала рассмотреть его как следует, а затем всесторонне исследовать – изучить более глубоко, чтобы в итоге осмыслить. Разумеется, не все это делают, таковых всегда меньшинство. Но именно эти немногие люди способны оказывать наибольшее влияние на общество, то есть на остальных людей, составляющих большинство.

Рафаэль Санти. Афинская школа. 1509-1511 гг. Апостольский дворец, Ватикан. На этой фреске Рафаэль изобразил самых известных мыслителей Древней Греции: Платона, Аристотеля, Сократа, Пифагора, Гераклита, Зенона, Парменида и других

Главное отличие философии от других наук состоит в том, что она объединяет в себе все знания о мире и человеке, таким образом формируя у нас целостное мировоззрение. Это естественный, присущий нам от природы процесс, то, к чему подсознательно стремится каждый человек вне зависимости от его уровня образования и возраста. Потому что именно мировоззрение, то есть понимание того, кто мы и как устроен мир, играет важную роль в выборе того пути, по которому идет развитие каждого отдельного человека и всего общества.

Если философия – это любовь к мудрости, то что же такое мудрость? Одно из лучших определений мудрости было дано Аристотелем, который сказал: «Мудрость есть знание и интуиция наиболее ценных по своей природе вещей. Поэтому Анаксагора, Фалеса и им подобных называют мудрыми, но не умными, видя, что они игнорируют собственную выгоду, и говорят, что они знают нечто исключительное, изумительное, трудное и божественное, ибо они ищут не человеческих благ»34.

Имена Анаксагора и Фалеса, которые упоминает Аристотель, давая определение мудрости, были известны всем образованным грекам его времени. Оба этих философа были родом из Ионии – обширной области, расположенной на западном побережье Малой Азии35. Фалес считается первым греческим ученым и родоначальником всей античной философии. Фалес родился в Милете36, богатом портовом городе, расположенном на берегу Эгейского моря. Как и его отец, Фалес был купцом и с юных лет много путешествовал. По торговым делам он часто бывал в Египте и Вавилоне. Долгое время жил в Фивах и в Мемфисе, где встречался и беседовал со жрецами Пта37 и Амуна38, постигал под их руководством различные знания и перенимал их мудрость. По возвращении на родину Фалес написал несколько книг и основал в Милете школу, где обучал своих соотечественников различным наукам. У себя на родине Фалес щедро делился теми знаниями, которые он получил во время своих странствий, и стал знаменит как философ, геометр, астроном, математик. Говорят, что Фалес первым из греков определил продолжительность года в 365 дней, разделив его на 12 месяцев. Установил время солнцестояний и равноденствий. Предсказал затмение Солнца, произошедшее в 585 году до н. э., и объяснил своим согражданам истинную причину этого и других природных явлений. Кроме того, Фалес построил в Милете водяные часы, сформулировал несколько теорем в геометрии и научил греков применять математические методы в различных областях знаний.

С именем Фалеса также связано несколько забавных историй, которые греки передавали из уст в уста еще при жизни философа. Рассказывают, что однажды ночью, прогуливаясь по саду, Фалес наблюдал за небесными светилами и так увлекся этим процессом, что оступился и упал в колодец. А находившаяся поблизости служанка, девушка миловидная и бойкая, рассмеявшись, сказала: «Ты так стремишься знать то, что на небе, а того, что рядом с тобой и у тебя под ногами, не замечаешь»39.

Другая история, связанная с Фалесом, восхитила всех его сограждан и в одночасье сделала его очень популярным в народе. Так как занятия философией не приносили Фалесу денег, а торговлю он давно оставил, потеряв всякий интерес к этой деятельности, то жил он небогато. Родственники и знакомые стали попрекать Фалеса его бедностью. В какой-то момент Фалесу надоели эти упреки, и он сделал следующее. Предвидя на основании астрономических данных богатый урожай оливок, Фалес взял в долг у друзей необходимую ему сумму и зафрахтовал на год все маслобойни в Милете и на Хиосе. Контракты с владельцами маслобоен обошлись ему дешево, так как заключал он их в период низкого спроса, когда никто с ним не конкурировал. Затем наступила весна, пришло время сбора оливок. Урожай в тот год, как и предвидел Фалес, был необычайно большим, и внезапно начался массовый спрос на маслобойни. Торговцы и владельцы оливковых рощ выстроились в очередь к Фалесу, а он стал отдавать им маслобойни внаем за ту цену, за какую хотел, и заработал на этом много денег. Тем самым Фалес доказал, что и философам при желании разбогатеть нетрудно, только не это дело составляет предмет их интересов40.

Фалес считал, что человеку для счастья нужны не деньги, а мудрость, поэтому именно к ней следует стремиться в первую очередь.

«Все есть одно», – говорил Фалес, объясняя это тем, что воспринимаемое нами многообразие видимых форм есть результат проявления и видоизменения одной и той же основополагающей субстанции. Этой субстанцией, по мнению Фалеса, является вода, но не в том плотном виде, как мы воспринимаем ее глазами, а в ее более тонком изначальном состоянии. «Она, – говорил Фалес, – пропитывает все, находится во всем, и Земля со всех сторон окружена водой в ее изначальном состоянии и плавает в этой воде, как в безбрежном океане».

Многое из того, о чем знал и чему учил Фалес, сейчас неизвестно, так как книги, написанные им, были утрачены. Сохранились лишь небольшие фрагменты, из которых мы можем узнать, что именно из воды, как ее видел Фалес, берут свое начало те элементы, из которых состоят все воспринимаемые нами вещи. «Все питаемо водой, – говорил Фалес, – из нее все возникает, и в нее все возвращается, погибая».

Если обратить внимание на окружающий нас мир и происходящие в нем превращения, то можно заметить, что вода только кажется и воспринимается нами разной, но на уровне элементов она остается той же самой. Испаряясь, вода рассеивается в пространстве, превращаясь в воздух; сгущаясь – она превращается в землю, из которой состоят все небесные тела, включая звезды, отличие которых состоит лишь в том, что земля в них сильно раскалена.

Причем вода, по мнению Фалеса, – это не просто мертвая материя, она одушевлена, доказательства чему мы можем увидеть повсюду, так как вся природа пронизана жизнью, а из неживой материи не может возникнуть живое существо, как и разумность не может возникнуть из того, что лишено разума.

Фалес вел уединенный образ жизни, он не был женат и детей у него не было. Говорят, что на увещевания матери, которая расстраивалась по этому поводу и всячески уговаривала его жениться, он сначала отвечал: «Еще не время», а потом, когда молодость прошла, говорил: «Уже не время».

В общественных делах Фалес также не принимал активного участия. Однако поддерживал дружеские отношения с Фрасибулом, правителем Милета, который с уважением относился к Фалесу и неоднократно обращался к нему за советом. Проницательность и дальновидность Фалеса позволили Милету установить дружеские отношения со своими соседями, а также сохранить свою целостность и независимость во время войны Лидии с Персией. Говорят, что, когда лидийский царь Крез пошел войной на персидского царя Кира, Фалес предостерег своих сограждан, желавших выступить на стороне Креза, и отговорил их от участия в этой войне. После того как армия Креза, как и предвидел Фалес, была разбита, персидские воины опустошили и разграбили все города, поддерживавшие Креза, оставив невредимым только Милет.

Анаксагор – второй знаменитый философ, о котором упоминает Аристотель, давая определение мудрости, родился в небольшом ионийском городе Клазомены41. Рассказывают, что в молодости Анаксагор любил созерцать ночное небо. Часто по вечерам он отправлялся к мысу Мимант, расположенному на окраине города, и, взобравшись на его вершину, проводил там много времени, в тишине наблюдая за звездами. При этом Анаксагор не был астрономом, созерцание небесных светил доставляло ему удовольствие и служило отправной точкой для размышлений об истоках мира и происхождении жизни.

Отец Анаксагора рано покинул этот мир, но, будучи состоятельным человеком, оставил своему сыну богатое наследство. Благодаря наследству Анаксагор мог не заботиться о том, как зарабатывать себе на хлеб насущный, а посвятить все свое время любимому делу – философии. Но вскоре родственники стали упрекать Анаксагора за то, что он совсем не заботится о приумножении отцовского богатства и не занимается никакой практической деятельностью. Тогда Анаксагор передал им все свое имущество и земли, полученные по наследству, после чего покинул Клазомены и отправился странствовать.