Полная версия

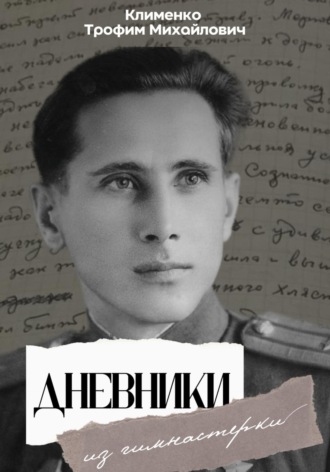

Дневники из гимнастерки

Трофим Клименко

Дневники из гимнастерки

ПРЕДИСЛОВИЕ ОТ РЕДАКТОРА И СОСТАВИТЕЛЕЙ

Герой Советского Союза Трофим Михайлович Клименко (25.03.1919 – 28.06.2003) родился в селе Украинка Таврического района Восточно-Казахстанской области. После окончания семи классов поступил в Алма-Атинский железнодорожный техникум. Мечтал стать машинистом грузовых и пассажирских составов, посмотреть необъятные просторы нашей страны… Но судьба распорядилась иначе.

После трех лет учебы в техникуме, в 1939 году, Трофима Михайловича призвали в ряды Красной Армии, а затем перевели в Куйбышевское пехотное училище. За очень короткий срок (с января 1940 года по июль 1941 года) он прошел обучение и 5 июля 1941 года оказался на фронте в качестве командира стрелковой роты. Так началась окопная жизнь Трофима Михайловича, которая продлилась до марта 1945 года, когда в звании гвардии майора его направили на курсы «Выстрел».

С полей сражения Трофим Михайлович вернулся героем: в ходе форсирования реки Вислы частями Советской Армии батальон гвардии майора Клименко в течение трех дней вел кровопролитные бои с превосходящими силами противника, прикрывая переправу наших войск. Висла была успешно форсирована, а Трофиму Михайловичу Указом Президиума Верховного Совета СССР от 23 сентября 1944 года присвоили звание Героя Советского Союза.

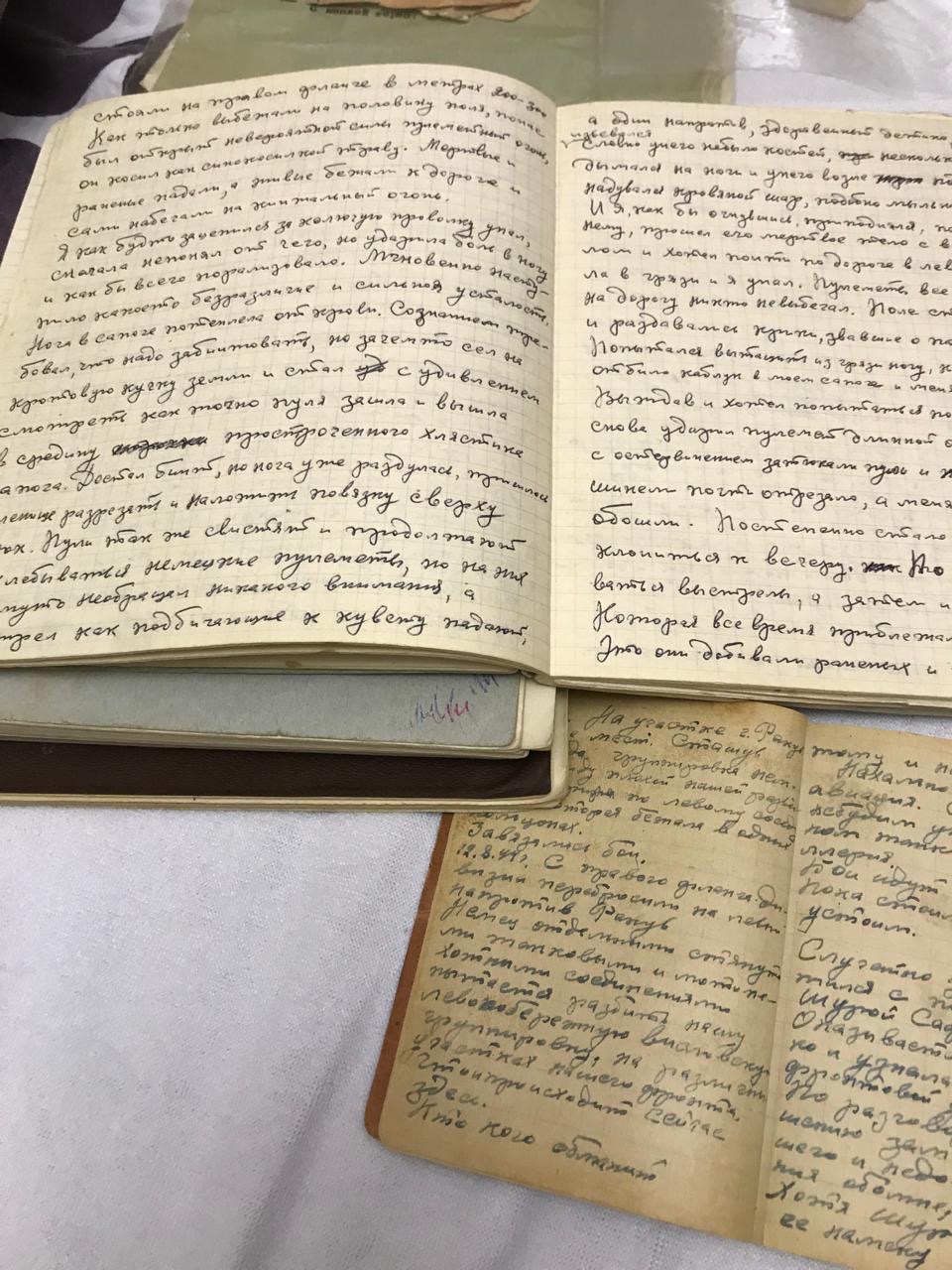

На протяжении всего фронтового пути Трофим Михайлович вел дневники. Это были маленькие записные книжечки, которые помещались в кармане гимнастерки. К 30-летнему юбилею Победы он дополнил свои дневники воспоминаниями, которые теперь изложены мелким почерком в четырех 48-листовых тетрадях.

Дневники Трофима Михайловича. Одна из фронтовых записных книжек и тетради с воспоминаниями.

Перед вами электронное издание этих дневников: их текст был воспроизведен в первозданном виде, с сохранением авторского стиля, за исключением пунктуации и отдельных случаев, где для ясности вносились минимальные правки. Все изменения учитывают смысл и эмоциональную окраску оригинала. Следует также помнить, что дневники могут содержать суждения и выражения, отражающие дух своей эпохи и законы военного времени – и не всегда совпадающие с современными этическими нормами.

В преддверии 80-й годовщины Великой Победы мы публикуем эти материалы с надеждой сохранить живую память о прошлом: не сухую хронику, а голос того, кто лично прошел ту страшную войну. Пусть его слова напомнят нам, до чего хрупка бывает жизнь – и до чего крепкой может оказаться человеческая душа.

По всем вопросам, связанным с этим изданием, вы можете обратиться к составителям и потомкам автора по следующим электронным адресам: zakupgb6@gmail.com (Клименко Людмила Трофимовна) и kopacheva_nata@mail.ru (Копачева Наталья Андреевна).

ВСТУПЛЕНИЕ ОТ АВТОРА

«По дорогам Великой Отечественной войны»

Из личных дневников Героя Советского Союза Трофима Михайловича Клименко (1975 г.).

В годы Великой Отечественной войны, с 1941 по 1945 год, мною велись дневники в маленьких блокнотах, которые хранились в карманах гимнастерки и брюк. По всей вероятности, поэтому они сохранились, пройдя по ухабистым дорогам войны.

Записи в них далеко не последовательные. Краткие. Писал во многих местах карандашом, мало разборчивым почерком. Дневники соответствовали условиям и характеру боев, тяжелой окопной и госпитальной жизни. Соответствовали духу того времени. Поэтому эти записи в блокнотах для других лиц являются малопонятными, а многие страницы истерлись и выцвели. Читаются они только по памяти.

Эти ветхие, истрепанные блокнотики, мало приглядные, не потерялись по дорогам войны и в послевоенные годы не забылись, так как в них сохраняется моя живая память о тяжелой войне нашего народа с фашистской Германией. Это как будто моя история о войне, но в действительности, оказывается, не только моя.

Часто приходится выступать с воспоминаниями о войне перед учащимися в школах, ребятами в пионерских лагерях, трудящимися на предприятиях и учреждениях, писать в редакции газет, в музеи. И всегда обращаешься к записям из этих блокнотов. Несколько прочитанных строчек уносят в те далекие боевые дни. Все вспоминается до мельчайших подробностей, как будто это было совсем недавно.

Если дело касалось какого-либо боя, то в памяти вырисовывались не только ход сражения и огневое воздействие, но и во всех подробностях – рельеф местности и действия бойцов, моих однополчан. Записи в блокнотах обладают магической силой, заставляющей восстанавливать в памяти все о прожитых днях.

Эти чтения и воспоминания не проходят для меня даром. Они вызывают боль и страдания, как будто заново раздирают незажившую рану. Вот почему по ночам мне снятся кошмарные сны о войне, и раздаются мои крики.

Но несмотря на это, обстоятельства жизни заставляют ворошить боль прошлого. Это нужно обществу – как современному, так и будущему. С таких крупиц пополняется история. А история изучается. Вот почему появилось желание увеличить срок жизни записных книжек, переписать их, дополнить тем, что осталось в моей памяти. С годами постепенно все сглаживается и забывается. Прошло 30 лет, как закончилась война, и то, что, казалось, навечно останется в памяти (фамилии живых и погибших), уже забылось. Хотя образ их и их дела помнятся. И очень жаль, что в моих записях очень мало фамилий однополчан. Это большой пробел.

ЧАСТЬ 1. ДНЕВНИК ВОЙНЫ

22 июня 1941 года началась Великая Отечественная война.

В это время мы, молодые лейтенанты, оставленные командирами курсантских взводов, находились в Куйбышевском пехотном училище. Так как нового набора курсантов еще не было, то – по нашей просьбе – нас отправили в город Коломна для формирования 269-й стрелковой дивизии, которая располагалась недалеко от города, в лесу, по всей вероятности, в летних военных лагерях.

Прибыли к месту назначения вечером 27 июня 1941 года. На ночь нас разместили в стоявшем при въезде одиночном двухэтажном домике с балконом. Спали на полу.

Утро было солнечное, тихое, с приятной прохладой. Все вышли на улицу. Умывались, брились, подшивали воротнички, чистили форму. Вдруг раздался одиночный выстрел со стороны домика. Мы только 12 июня 1941 года окончили училище, и все были вооружены наганами. Подумали, что произошел случайный выстрел. Но оказалось, что по неизвестным причинам застрелился один из наших молодых лейтенантов. Так начались потери, вызвавшие недоразумение и расстройство настроения.

Всех нас – 30 человек – выстроили, и началось распределение по полкам. На должности командиров назначали по принципу: кто куда пожелал. Кого-то – командиром стрелковых, пулеметных или минометных рот, кто-то постеснялся и остался командиром взвода, в том числе и я.

Попал в стрелковую роту к лейтенанту Стась. Высокий, рыжеволосый парень из Москвы. Мы были курсантами в одном взводе и знали друг друга хорошо. Командиром стрелкового батальона был пожилой майор из запаса, а командиром 1018-го стрелкового полка – майор Иванов.

Пополнение в основном было из города Москвы и Подмосковья. Это были рабочие заводов, ранее служившие в армии.

В начале июля 1941 года мы были отправлены на фронт. Наш эшелон как будто специально для прощания направили по кольцевой железной дороге Москвы. Часто останавливались, проезжая мимо своих домов. Красноармейцы кричали встречающимся знакомым. А кое-кто при остановках успевал сбегать домой и повидаться с родными.

10 июля 1941 года.

Прибыли в город Брянск. Выгрузились из эшелона и вышли на окраину города к лесу. Недалеко находилась баня, и была дана команда помыть людей. Только начали мыться, противник начал бомбить город. Отдельные бомбы взрывались неподалеку от нас. Баня мгновенно опустела, а голые бойцы оказались в лесу.

От Брянска шли походным маршем, колоннами, на юго-запад, под город Гомель, где должны были занять оборону. О противнике точных сведений не имели. Дойдя до поселка Красноармейск (или Красномайск), полк развернулся в походные колонны батальонов и остановился на реке Десна.

Говорили, что будем занимать оборону, но в ночь ускоренным маршем пошли на город Новозыбков, в расположение 13-й Армии. По пути несколько раз останавливались, отдыхали. Звуков боя не было слышно. Чувствовалась неуверенность и неопределенность. Направление движения все время менялось.

Ночью услышали впереди и справа раскаты грома. Начали поговаривать, что это звуки боя. На рассвете звуки усилились, и видны были отблески пожаров. Разговоры в колонне прекратились: каждый как бы сосредоточился и ушел мыслями в себя.

Развертывались, занимали оборону, но противник в бой не вступал, а где-то обходил и оказывался в тылу. Только 1 августа 1941 года в направлении Унеча усилились звуки боя. Все было загадочным и неизвестным. Страха не было, но чувствовалась какая-то скованность и неопределенность. Колонна батальона рассредоточилась по ровному, чистому полю, на котором росли деревья. Вдали, как бы в тумане, виднелся лес, за которым шел бой.

Вдруг послышался нарастающий свист, и далеко позади нас разорвался снаряд, подняв столб дыма и пыли. Этого было достаточно, чтобы мы развернулись в цепь. Артиллерия била издалека и с большими промежутками, по большой площади. По всей вероятности, наугад. Но мы, не имея опыта, после каждого визга пролетающего снаряда ложились, вставали и бежали, как при наступлении. Думали, что это и есть бой… Но до противника было еще очень далеко.

Вскоре увидели низко летящие немецкие истребители с черными крестами. Они начали нас гонять по обширному полю, как баранов, делая бреющий полет и обстреливая с пулеметов. Гонялись за одиночными бойцами, и мне пришлось испытать это на себе.

Один самолет несколько раз заходил на бреющем полете и с воем несся на тебя, посылая веер трассирующих пуль. Казалось, что огненной стрелой пронижет и тебя. Они летали безнаказанно, так как никто по ним не стрелял. Без привычки мы были шокированы, и огонь по истребителям не был организован: никто из красноармейцев не догадался открыть по ним стрельбу.

Выйдя к железной дороге, думали, что здесь встретимся с немцами, но их и там не было. Взвод сосредоточился на опушке сосновой рощи с могучими, старыми деревьями.

Командир батальона Иванов вызвал к себе всех командиров для постановки задачи. За железной дорогой, впереди и слева, местность была открытой и с возвышенностью. Справа начинался лес, уходящий вдаль. Комбат еще не успел отдать приказ, как налетели немецкие бомбардировщики и начали бомбить.

Я прижался ко дну неглубокой ямки и думал, что сейчас в меня попадет бомба. Бомбардировщики пикировали, сбрасывая серию бомб, создавая раздирающий вой и свист разрывающихся снарядов. Бомбы, взрываясь, рвали все на своем пути, подымая в воздух комья земли, деревья и разные предметы. Земля вздрагивала, и песчаный грунт обваливался, засыпая людей в окопе. Убьет и одновременно похоронит – никто не узнает. А если живой, то не вылезешь из-под земли.

Приподнялся – и земля поползла под меня, наполовину засыпав окоп. Очутился почти наверху окопа – и стали видны взрывы. Стал присматриваться, как пикируют самолеты и летят по наклонной траектории бомбы, словно обгоняя друг друга. Взрываясь, они со страшной силой подымали землю и деревья. Опушка, где остался взвод, была покрыта взрывами. Заныло сердце, как подумал, что там никто не уцелел.

И на этот раз опять никто по фашистам не стрелял.

Улетели самолеты, и я побежал к взводу, думая, что хоть кто-нибудь будет ранен. Надо спешить… Сожалел, что мало санитарных пакетов. Когда прибежал, был очень удивлен, что среди посеченных осколками деревьев с перебитыми стволами, около одного бойца с незначительным ранением нижней губы толпится весь взвод. Несколько человек его перевязывали и израсходовали несколько пакетов, замотав всю голову. Пытались положить на носилки, но раненый оказался сильным – сам ушел в медсанбат.

В последующем с такими ранениями с поля боя не уходили. Это было первое ранение, первая кровь, первый обстрел и первые ошибочные мнения.

05 августа 1941 года.

Приняли первый настоящий бой. Оборону заняли впереди железнодорожного полустанка. Свой окопчик для удобного наблюдения я вырыл возле штабеля новых шпал. На полустанке стояло несколько домов с открытыми окнами и дверями и небольшой магазин – около него валялись разбросанные промтовары. Из жителей никого не было. Стояла тишина. На все это смотреть было страшно: что ничто никому не нужно, хотя все это недавно было нужным и за товар платили деньги. Вся эта сцена вызывала печаль и пустоту.

На рассвете со стороны противника, спеша и оглядываясь, вышел высокого роста в поношенной одежде заросший мужчина. Он показался знакомым, а когда разговорились, то это оказался лейтенант, который со мной выпускался из училища, только был в другой курсантской роте. Из его рассказа стало известно, что он, прибыв в Литву по назначению и еще не найдя своей части, сразу попал в ряды отступающих.

Неизвестно, кто бил по ним из чердаков и из-за углов домов в населенных пунктах. Они оказались отрезанными в тылу врага. Он, переодевшись в гражданскую одежду, пробирался к своим. Больше я его не видел, да и в период войны и после войны встретил только одного из нашего училища – товарища Титова. По всей вероятности, всех отправленных в Западную Белоруссию и Литву постигла та же участь.

Пока разговаривали, вдали показалось стадо скота. Некоторые стали потешаться, что скоро подойдут коровки и молочка принесут. Затем по цепи стали передавать друг другу, что за коровами идут люди. Присмотрелись в бинокль: хорошо было видно, что за скотом идут вооруженные люди в незнакомой форме. Это были немцы, которые использовали табун скота как маскировку. Подали команду подпустить ближе и не стрелять.

Колебался: как стрелять, ведь впереди наш скот? Связались с командиром батальона, и тот колебался, как быть. Решил все один из недисциплинированных: не вытерпел и без команды открыл стрельбу.

Оборона ожила и ощетинилась ружейно-пулеметным огнем. Сначала неуверенно, затем огонь стал усиливаться. Открыл огонь и противник. Справа в трехстах метрах продвигалась к нам группа немцев. Как назло, правофланговый ручной пулемет замолчал. Я вынужден был побежать к нему.

Пулеметчики сидели на дне окопа и отвечали мне, что пулемет заело. Проверил. Он оказался исправным, просто бойцы немного струсили. Выпустил короткими очередями все патроны в магазине по немцам – они тут же залегли. Вставил новый магазин, опробовал его и уступил место пулеметчикам, которые продолжили ведение огня. Сам, сделав короткую перебежку, залег на дороге, идущей через переезд, повернувшись лицом к пулемету, чтобы посмотреть, как он работает.

В это мгновение передо мной поднялась пыль от пуль, и тут же просвистела над ухом вторая пуля. Я начал отползать, отталкиваясь руками назад. В это время на дорогу вышел табун гусей, и они, не боясь, стали обходить меня. Тут же впереди меня гусь забился в предсмертных судорогах; я оттолкнулся назад, и пуля ударила туда, где я был – в сторону, сбоку. Бил снайпер, но издалека, с опушки леса. Так он меня и сопровождал, пока я не заполз за шпалы. Не удалось ему подбить меня, но трех гусей свалил.

Немцы, почувствовав отпор, перестали наступать, а ночью отошли.

У нас сплошного фронта не было. И все время было неизвестно, когда и как немцы оказались далеко на флангах и в тылу. Но где бы мы ни держали оборону, противнику не удавалось разбить нас. Воины сражались стойко и мужественно. Нас все время перебрасывали с одного рубежа на другой. При этом я всегда сомневался, а тот ли рубеж для обороны мы заняли, и, возможно, надо встать в другом месте и стоять насмерть, а не бегать туда-сюда.

Странное толкование, что по немцам, находящимся в населенных пунктах, нельзя бить с пулеметов и минометов: там же наши жители, дети и матери – по ним бить?

Начали вырабатывать тактику ночного действия. Подбирали взвод и уходили на ночь в населенные пункты: действуя штыком винтовки СВТ [Здесь и далее: самозарядная винтовка Токарева. – Прим. ред.] и гранатой, устраивали немцам в домах резню. При этом поднимали много шума. Немцы строго выдерживали режим дня: ночью не наступали, отдыхали по-культурному, в домиках, а бывало – в постельке, в нижнем белье. Не то что мы – в грязи, в окопах, под дождем. Днем отбиваемся, а ночью устраиваем вылазки.

В одну из ночей со взводом при обходе села, в котором остановились немцы, встретил двух убежавших разведчиков. Они рассказали, что среди них оказались предатели. Они связали командира разведки и понесли в подарок немцам. Мы с их помощью тихо подошли к домам, в которых через окна проглядывал свет. Красноармейцы со злобой, решительно и согласованно действовали в этой схватке – немцам и предателям не удалось убежать.

К счастью, командира разведки освободили. Когда вышли в безопасное место, увидели этого командира. На него страшно было смотреть: губы разорваны, весь побитый и с седыми волосами на голове.

Этими вылазками, хотя они были удачными, нельзя приостановить наступление противника. Не помню название большого села, недалеко от Почепа (между Унечей и Брянском), через которое проходил шлях [Здесь и далее: большая степная дорога. – Прим. ред.], обсаженный вербами – по нему немцы перебрасывали войска. Нашему командованию понадобилось взять его, но без участия арт-минометного огня.

На рассвете сосредоточились; мне со взводом и станковым пулеметом была поставлена задача выдвинуться слева вперед, окопаться и перекрыть огнем передвижение противника по шляху. Тем самым поддержать атаку соседней роты, которая должна была взять село.

От нас село было как на «ладони», в трехстах метрах. Хорошо все просматривалось, тем более летнее утро было прозрачным и тихим. Возле крайних домов недалеко от шляха стояла большая, по всей вероятности, колхозная пасека с разноцветными ульями. И около двух домов стояли танки.

Во дворах показались немцы, раздетые по пояс: они умывались около колодцев, и им поливали женщины в цветных одеждах. Через некоторое время вышли еще два немца, что-то начали кричать и открыли из автоматов огонь по ульям. Переворачивали их, хватали рамки и убегали.

Недалеко от нас стояла пушка 45-миллиметрового калибра и телефон. Мы с командиром орудия позвонили по телефону, доложили комбату, что видим, и попросили ударить из пушки по танкам и из пулемета по немцам. Но нам не разрешили и еще накричали, что мы бездушные и хотим стрелять по детям и их матерям. При этом напомнили, что наша задача не допустить подхода противника по дороге.

Долго не пришлось ждать: показалась колонна крытых автомашин, и мы открыли по ним огонь. Одна машина загорелась, остальные развернулись и уехали назад, оставив еще две машины на шляхе. В это же время по сигналу ракеты рота с криками «Ура!» пошла в атаку.

Когда начали приближаться к домам, из села вышел танк. Зайдя атакующим в тыл, немецкий танк ударил из пулеметов, наши начали бросать винтовки и поднимать руки. Танк их собрал и погнал в село. Всего один танк на глазах у всех взял в плен более ста человек, не понеся никаких потерь. Красноармейцы до предела были возмущены таким положением.

В ночь наш батальон снялся и пошел на выполнение боевого задания: выйти в тыл противника и занять высоту в 5–7 километрах от переднего края. По всей вероятности, у немцев, так же как и у нас, не было сплошного фронта. Батальон прошел незамеченным, имея повозки, минометы 120-миллиметрового калибра, пулеметы и пушки. Как мы ни старались передвигаться без шума, а он был. Значит, противника вблизи не было. Мы даже не заметили, где был этот передний край.

Шли лесом, ничего в нем не изменилось. Он был нашим, величественным, красивым, с огромными деревьями, вызывал какую-то угрюмость и таинственность. Он прикрывал нас. По мере приближения к высоте замедлилось движение, стали останавливаться. Это вызывало неуверенность, к тому же было очень тихо, и не верилось, что идет война и что мы в тылу противника.

Ко мне подошел однокашник (в дневнике не значится его фамилия, и я забыл), мы были в одном отделении в училище. Он был старше и опытнее. Участвовал в боях на Халхин-Голе. С ним мы отошли вглубь леса, высказывая друг другу свои мысли о неуверенном действии батальона.

С досады мой однокашник, как имеющий опыт в этом, предложил выпить спирт в тампонах индивидуальных химических пакетов. Оказалось, что это чистый спирт. Его разбавили водой из не совсем чистой ямочки. И мне раскрылась тайна исчезновения у красноармейцев химических пакетов.

Высоту заняли. Комбат поставил задачу, что войска 13-й Армии наносят главный контрудар на Стародубском направлении, а наша 3-я Армия (куда дивизия недавно перешла в подчинение из 13-й Армии) наносит вспомогательный удар в направлении Почепа и Унеча. Наша задача – содействовать наступлению дивизии путем нанесения удара по противнику с тыла. Сигналом к действию будет начало артиллерийской подготовки войск с фронта.

Впереди высоты рос густо насаженный рядами хвойный молодой лес, который закрывал впереди лежащую местность. Решено было цепью пройти насаждения и окопаться на противоположной стороне. Из-за густоты насаждения трудно было пробираться, поэтому шли медленно.

При выходе увидели впереди справа, на небольшой опушке леса у дороги, расположившиеся на отдых немецкие танки. В хаотическом порядке стояло полтора десятка танков, бронетранспортеров и автомашин. Эта встреча была неожиданной. Мы притаились в сосняке, со страхом всматриваясь в немецкие танки с фашистскими крестами на брони, казавшиеся для нас, пехотинцев, недоступными и очень грозными орудиями. Не догадались и быстро не выработали план действия, а только смотрели… На деревьях висели две подвешенных коровьи туши, горел костер, развевалось на ветках какое-то белье, и дымились полевые кухни. Кто-то из немцев лежал, кто-то спокойно прохаживался. Они нас не видели.

Обстановку доложили по телефону. Получили приказ: по сигналу открыть огонь и атаковать. Последовал сигнал, и мы открыли ружейно-пулеметный огонь. Это был сигнал и для немцев: укрыться в танках и из-за брони ударить по нам из пушек и всех систем пулеметов. Мы начали нести потери, так как лежали на открытой местности, и у многих из-за обилия песка винтовки СВТ отказали стрелять. А ими мы были вооружены почти все, только командный состав имел наган и автомат ППД [Пистолет-пулемет Дегтярева. – Прим. ред.].

Возле меня, в двух метрах, чуть впереди, лежал командир отделения, а справа рядом – боец. У обоих заклинило винтовки, и я, прекратив вести огонь, повернулся к ним и стал объяснять, чтобы они шомполом выбили гильзу.

В это время в мою сторону полетела каска и чем-то как бы брызнуло в лицо. Я не понял, что это было, и крикнул бойцу: «Зачем бросил каску?» Посмотрел на него и, увидев разбитую голову, почувствовал запах мозгов. Этот терпкий изнуряющий запах преследовал меня по фронтовым дорогам еще очень долго. Повернул голову направо и хотел спросить другого бойца, выбил ли он гильзу, но не успел спросить: солдат, чуть повернувшись набок, лежал неподвижно с вытянутой к шомполу рукой, и грудь его была залита кровью.

Немцы, находясь за броней танков, не чувствовали себя в безопасности и быстро начали уходить. И снова все затихло.

Комбат почему-то снова решил оттянуть нас к высоте. При выходе увидел своего дружка с простреленной пяткой и с палкой в руке, на которую он опирался во время ходьбы. На высоте всех ходячих раненых, 15 человек, отправили назад по пути, которым мы шли сюда на высоту. Ушел и мой дружок. Тяжелораненых повезли на повозках.

Комбат нервничал, и было понятно почему… У тех пирующих немцев, которые расположились на нашей земле как у себя дома, легко можно было забрать танки и их побить. Для этого надо человек двадцать хороших, крепких ребят с гранатами, и это все было. Не было только умения вести бой.

Также оказалось, что не запаслись водой, кухни пустые, нечем кормить солдат. Солнце к обеду, как назло, стало печь, во рту пересохло и хотелось пить. Кто-то где-то нашел ручеек и принес в котелке воды. Стали по одному человеку отпускать к ручью, а они не возвращались. Оказалось, что там немцы втихую их ловят.

К установленному часу не началась и артиллерийская подготовка: радисты не могли установить связь. Кругом неизвестность… Есть причина волноваться…

Не дождавшись артподготовки, к вечеру пошли в обратный путь. Меня со взводом послали в головную заставу: пройдя километр, увидели перетянутые через дорогу гирлянды связанных наших противогазов и около дерева кучу разбитых винтовок СВТ и окровавленные бинты. По всей вероятности, здесь немцы захватили наших раненых.