Полная версия

Города богов

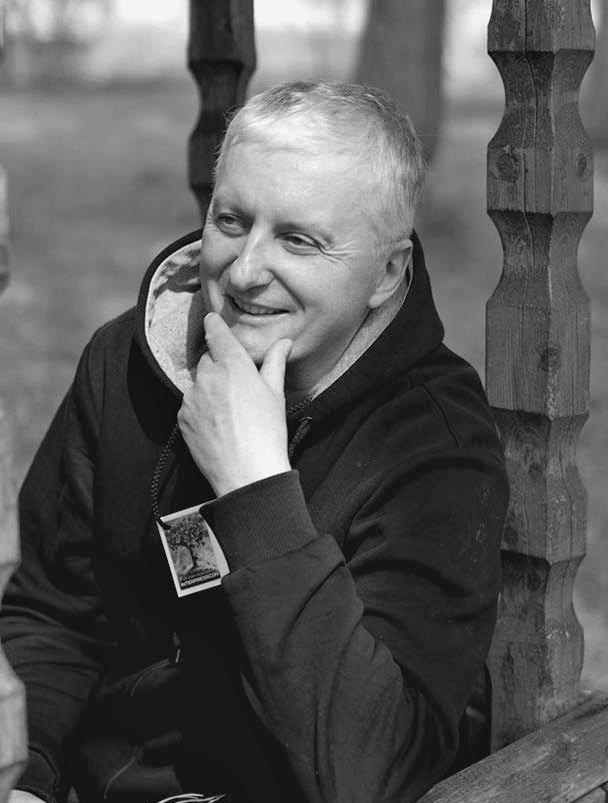

Сергей Суханов

Города богов

© Суханов С. С., 2024

© ООО «Издательство „Вече“», 2024

Об авторе

Сергей Сергеевич Суханов родился в 1958 году в г. Потсдаме, ГДР. Впоследствии семья переехала сначала в Рязань, а затем в Ленинград, где Сергей окончил английскую школу, решив в дальнейшем связать свою жизнь с филологией. Однако с первого раза поступить на филфак Ленгосуниверситета не удалось.

Мечта сбылась после службы в рядах Советской армии и окончания подготовительных курсов при Ленгосуниверситете – Сергей был зачислен на скандинавское отделение.

Впоследствии работал гидом-переводчиком с английского и шведского языков, организовал частное предприятие. Завершил свою трудовую карьеру на посту топ-менеджера крупной шведской фирмы. Без отрыва от работы окончил экономический факультет Санкт-Петербургского госуниверситета.

После истечения срока контракта пытался найти себя в разных сферах деятельности, но удовольствие приносила только работа журналистом-фрилансером. Сергей написал около сорока статей для журнала «Тайны двадцатого века» на разнообразные темы, специализируясь на интересных исторических фактах и загадочных научных явлениях. Постепенно пришло понимание, что ему по плечу более серьезное творчество. Оставалось определиться с жанром.

В то время Сергей зачитывался книгами популярных российских писателей: Виктора Пелевина, Бориса Акунина, Владимира Сорокина. Но наиболее сильное впечатление на него произвели романы Алексея Иванова. Безупречная стилистика, удивительные по красоте метафоры, динамичный сюжет – эти несомненные достоинства книг Иванова не оставили Сергея равнодушным и помогли выбрать жанр, в котором лучше работать, – исторические приключения. При выборе темы тоже почти не возникло колебаний, ведь Сергей давно увлекается историей Древнего мира.

Действие опубликованных романов Сергея Суханова «За рекой Гозан» и «Тень Химавата» разворачивается в первом веке новой эры. География произведений обширна – от хребтов Гиндукуша до берегов Индийского океана.

Роман «Сова летит на север» посвящен событиям середины V в. до н. э. на Боспоре (современный Керченский пролив), и это тоже не случайно, ведь Сергей, по его собственному признанию, обожает Крым: «Стрекот кузнечиков в обожженной солнцем траве, напоенный запахом моря воздух, пастелевые закаты, словно сошедшие с картин импрессионистов, – этой благословенной земле, как хорошему актеру, подвластна любая роль: и дикой Таврики Геродота, и чарующей утопической Гринландии Александра Грина, и вожделенного Элизиума советского отпускника». Это восприятие Крыма в полной мере проявилось в книге…

Сергей Суханов – член Союза журналистов Санкт-Петербурга и Ленинградской области. Он отец двух замечательных дочек.

Избранная библиография:

За рекой Гозан, 2020

Тень Химавата, 2020

Сова летит на север, 2021

Выбор Геродота, 2022

Остракон и папирус, 2023

От автора

Начиная цикл романов о Геродоте, я не был уверен в том, что смогу осилить эту тему. Хотя с жанром определился сразу – исторические приключения.

Но потом закрались сомнения… Слишком велик авторитет Геродота, заслужившего от потомков почетный титул «отца истории», чтобы вот так запросто делать его персонажем художественного вымысла.

И тут я подумал – но ведь и он когда-то был ребенком, взрослел, совершал ошибки, мучился сомнениями, влюблялся… В общем, вел себя так, как ведет себя обычный человек любой эпохи. Как вы или я.

Тогда я решил, что для моих читателей он не должен быть «великим». Пусть он будет простым и понятным, чтобы можно было легко поставить себя на его место. Такому Геродоту читатели смогут сопереживать, соглашаться с ним или спорить, принимать вместе с ним решения. Смогут смотреть на Древний мир его глазами. Удивляться красоте этого мира и одновременно ужасаться царившей в нем чудовищной бесчеловечности.

Мне меньше всего хотелось, чтобы мои романы о Геродоте походили на подробное жизнеописание. Желающие изучить его биографию могут обратиться к прекрасным книгам отечественных историков-антиковедов Сурикова И. Е. и Лурье С. Я.

При этом о его жизни мало что известно. Мы не знаем, где, когда и при каких обстоятельствах умер Геродот и где он похоронен. Не знаем, смог ли он завершить «Историю». Нам не известно, успел ли великий исследователь самостоятельно издать свой труд при жизни или это сделали друзья после его смерти. Личная жизнь Геродота, выражаясь высоким литературным языком, «покрыта мраком неизвестности». О его женах или детях античные биографы не сообщают ничего.

Поэтому я взял на вооружение хронологию основных жизненных вех Геродота, предложенную вышеупомянутыми учеными. Но вот что касается сюжета – здесь у меня была полная свобода.

Я также не стремился дать оценку его мировоззрению, национальным взглядам, религиозному чувству, личностным характеристикам, литературному стилю или политическим амбициям. На эту тему высказывались многие авторы, начиная с Плутарха. Но я ставил перед собой совсем другие задачи.

Конечно, в романе он словами или поступками выражает некие политические взгляды. Однако я постарался такие мизансцены минимизировать, отдавая дань «драйву», а не морализаторству.

Если антиковеды считают, что он сотрудничал с храмом Аполлона в Дельфах и афинским Буле[1] – пусть так оно и будет. Поэтому я и назвал первый роман цикла – «Выбор Геродота», подразумевая его согласие на предложение дельфийских жрецов трактовать описанные в «Истории» события в их интересах.

В авторском вступлении ко второму роману цикла, «Остракон и папирус», я уже признался в том, что мне нравятся древние слова. Тем не менее в процессе работы над трилогией моему литературному редактору удалось убедить меня в том, насколько обилие таких слов утяжеляет текст.

Хотя честно признаюсь: мне очень хотелось называть бороздивших Эгейское море капитанов аутентичным и не менее красивым древнегреческим словом «навклер». Но вот капитанов в то время точно не было, а навклеры были. И морского десанта тоже не было, зато на каждой триере плыл отряд эпибатов. Про анаксариды скифов я уже и не говорю. Современное слово «штаны» относится скорее к дерогативной лексике.

Поэтому мне пришлось подыскать навклеру нейтральную замену – мореход. При этом слово «навклер» я все-таки по понятным причинам оставил в прямой речи. Для анаксарид более или менее подошли шаровары. Но вот эпибатам мне так и не удалось найти равноценную замену. Скрепя сердце я согласился на воинов-эпибатов.

Не все страны ойкумены, которые в своей жизни посетил и описал Геродот, вошли в сюжеты трех моих романов. Мне показалось, что четыре романа – это уже перебор. Даже я начал уставать от своего героя, а что уж говорить про читателей. Хотя пропущенные мной древние страны вызывают у меня неподдельный интерес. Скифия, Македония, Спарта, Эпир…

Утешает то, что, например, полуостров Таврику (современный Крым) я достаточно подробно описал в опубликованном ранее историческом романе «Сова летит на север».

А еще – в неизданном романе в жанре хронофантастики «Под созвездием Лося», где главный персонаж попадает в древнегреческий полис Ольвию, расположенный на берегу современного Днепро-Бугского лимана.

Как бы то ни было, этот роман о знаменитом галикарнасце – заключительный. Надеюсь, что мои читатели так же полюбят изображенного мной Геродота, как полюбил его я.

Геродот из Галикарнасса собрал и записал эти сведения, чтобы прошедшие события с течением времени не пришли в забвение и великие и удивления достойные деяния как эллинов, так и варваров не остались в безвестности, в особенности же то, почему они вели войны друг с другом[2].

Геродот, «История»Белый потом привязали ремнями плетеными парус;

Ветром наполнившись, он поднялся, и пурпурные волны

Звучно под килем потекшего в них корабля зашумели;

Он же бежал по волнам, разгребая себе в них дорогу[3].

Гомер, «Одиссея»Пролог

648-й год до н. э.

Южная Вавилония

Месяц арахсамну[4]

Отряд пехотинцев месил осеннюю грязь. Слюна богини Тиамат грязным плевком растеклась до горизонта. Небесный бык Ан носился по облакам, отряхивая с себя проливные дожди, а разгневанная богиня Инанна то и дело метала в землю молнии и сотрясала ее громом.

Шел третий день пути от арамейского города Умма. Обутые в грубые сапоги из воловьей кожи копейщики, лучники и пращники вразнобой шлепали по раскисшей глине.

Брызги летели в разные стороны, отчего все, что висело на воинах до пояса, покрылось засохшей коркой: полы шерстяных солдатских накидок, фляги из тыквы-горлянки, деревянные ножны мечей, древки закинутых за спину копий. Даже украшенные изображениями крылатых коней и цветочным орнаментом колчаны.

Про ноги и говорить нечего. Почерневшие икры выглядели так, будто отряд, не выбирая дороги, лез через приморские болота. Лишь пластинчатые грудные доспехи, надраенные загодя пастой из смешанных с уксусом опилок, все еще сохраняли под накидкой первозданный бравый вид.

Щитоносцы смотрелись диковато. Одна сторона тела – черная от грязи, другая, защищенная высоким прямоугольным щитом, остается чистой и сухой. Но вот сам щит выглядит снаружи так, будто воин протащил его по луже.

Свисавший по плечам с конического бронзового шлема башлык задубел от пота, поэтому грубая сыромять неприятно царапала воинам шею. Натертые сбившимися портянками ноги ныли, сапоги с налипшей на них грязью казались свинцовыми, укусы вшей чесались.

Ладно бы только вши – солдатский быт без них пресен, как чечевичная похлебка без чеснока. Так еще и всякая зудящая мелочь досаждает. Мошкара хоть и атаковала по-осеннему вяло, будто засыпая на лету, но жалила отчаянно и сердито, как в последний раз. Воины раз за разом хлопали себя по щекам и шее, попутно не забывая помянуть злых демонов, принявших вид этой летающей мерзости.

Первыми шли саперы, чтобы вовремя разбирать завалы или наводить переправы через арыки. За пехотой двигались обозные телеги, запряженные ослами, верблюдами, мулами и низкорослыми эламскими пони.

Следом ехали колесницы. Возницы вели под уздцы крупных кушитских коней, таких же забрызганных грязью, как они сами. Колонну замыкали несколько конных пар, предназначенных для охраны обоза.

Только офицеры отряда были кадровыми военными. Основная часть пехоты состояла из ополченцев-резервистов с болот дельты Евфрата, набранных для исполнения общинной повинности илку.

Набубэлшумате, князь приморской страны Бит-Якин, возглавлял свое скромное по размерам войско на отличном субийском скакуне. Левой рукой он держал поводья, правой придерживал подвешенный к булаве железный офицерский шлем с нащечниками, чтобы тот не шлепал коня по ребрам.

Лицо князя пересекал багровый шрам от удара палицей в бою с ассирийцами, которые теперь вроде как стали хозяевами Вавилонии. Удар прошел вскользь, но с тех пор он плохо видел правым глазом.

Князь направлялся с отрядом в земли северного халдейского племени Бит-Дакури, пожалованные ему ассирийским царем Ашшурбанапалом после того, как он принял его сторону в войне с братом Шамашшумукином за престол Вавилона.

Обозным приходилось не легче. Князь под страхом смерти приказал обслуге идти пешком. Каждый раз, когда колесо подводы застревало в раздолбанной колее, кузнецы, лекари и конюхи упирались руками в борта, пытаясь сдвинуть ее с места. Не трогали только больных, которых трясла лихорадка.

Чтобы поднять боевой дух войска, Набубэлшумате распорядился на одном из привалов казнить старосту деревни, укрывшего от полковых фуражиров воз сена.

Староста спрятал его в камышах, однако деревенский дурачок за медную монету выдал схрон южанам, а потом еще долго пускал слюни и подпрыгивал на одной ноге, вытянув вверх руку с зажатой в кулаке наградой.

Воины раздели старосту догола и привязали за руки к жертвенному столбу деревенского духа плодородия. Для этого им пришлось отшвырнуть ногами принесенные жителями деревни бескровные дары.

Князю было плевать – это не его дух. Затем он назначил палачами двух сотников, которые тут же бухнулись командиру в ноги, выкрикивая ритуальную благодарность за оказанную им честь.

Жена преступника вырывалась из рук односельчан, но те крепко держали ее, уговаривая не шуметь. Дети старосты смотрели на происходящее с застывшим в глазах немым ужасом.

Сотники начали с рук. Под вопли несчастного палачи надрезали ножами кожу от кистей к локтям. Содранные лоскуты шириной в два пальца они бросали себе под ноги.

Обессиленный пыткой староста опустился на колени. Захлебываясь рвотной желчью, он молил духа плодородия лишить его чувств, чтобы не страдать от боли. Но дух, обиженный осквернением ритуального столба, не отвечал.

Затем палачи перешли к груди. Вскоре торс жертвы представлял собой сплошную открытую рану. Оголенные мышцы судорожно сокращались, вены подрагивали.

Когда староста все-таки потерял сознание, князь велел окатить его водой. Несчастный пришел в себя и выл – дико, надрывно, душераздирающе. Словно из сострадания, вдруг тоскливо завыли деревенские собаки.

Наконец, староста умер. Чтобы не чувствовать вони его испражнений, князь закрыл лицо платком. Труп воины сняли со столба и бросили валяться на земле.

Над окровавленным телом и сваленными в кучу кусками кожи уже вились тучи мух. Но семья казненного не решалась подойти к столбу, пока каратели не уйдут.

Под угрюмыми взглядами жителей деревни отряд зашагал к околице. Вскоре войско южан снова извивалось колонной между вспаханными делянками.

Осенняя распутица сделала дорогу почти непроходимой. Вот одна из телег резко накренилась набок. Возница, коренастый гамбулиец с кудлатой нестриженной бородой, начал нахлестывать измученного мула.

Бредущий рядом тщедушный писец-ниппурец с проклятиями навалился костлявой спиной на борт подводы. Не приведи Энлиль, колеса намертво завязнут в грязи, тогда без плетей сотника точно не обойдется.

Ведь под замызганной рогожей в телеге едет настоящее сокровище – полный серебряных сиклей сундук. Плата князю за верность новому царю Вавилона.

– Братцы! – взмолился ниппурец, затравленно озираясь. – Помогите!

К телеге потянулись соседи по обозу. Сообща вытолкали ее на сухое место. Мул тронулся с места, от натуги ныряя головой, будто пеликан в речной заводи.

– Слышь, – обратился писец к вознице после того, как отдышался. Он догнал гамбулийца и снова пошел с ним вровень: – Хочу спросить.

– Ну? – буркнул тот.

– С чего это вдруг мы свернули на восток? Киш совсем в другую сторону.

– А тебе не все равно? – разозлился возница.

Он нервно махнул рукой в сторону князя:

– Вон раб кицри[5] едет… Его и спроси.

– То-то и оно, что раб кицри… – проворчал ниппурец. – А должен был стать раби амурри. Разница командовать войском в тысячу копий или в десять тысяч копий – есть? – И сам себе ответил: – Есть! Он ведь все-таки князь… Мы еще когда из Уммы выходили, я заметил, что у него на лице вообще нет радости. Вроде к новым землям идем, а он набычился и сидит всю дорогу мрачнее тучи… Не задумал бы чего…

– Наше дело маленькое, – безразлично бросил гамбулиец. – Топай, куда скажут. Потом коли, куда покажут. Потом отдыхай, когда разрешат…

Но вдруг встрепенулся:

– Вообще-то сотник говорил, будто на штабном совещании раб кицри им сообщил об изменении маршрута по приказу царя. Так и точно… Гонец же прискакал вчера… А чего он может задумать?

– В Элам[6] сбежать! Мы с тобой не знаем, что в приказе было написано.

– В Элам? А мы-то с какого перепуга туда пойдем?

– Тебе это надо? – в лоб спросил писец.

– Не-а! – Возница даже головой мотнул от возмущения. – Кто кого дожмет в этой долбаной войне, одному Нинурте известно. Я Эламу не присягал… А если Ашшурбанапал возьмет верх… А мы как раз там и окажемся… Ох! Он же, сука, нас на деревьях развесит… Или еще что похуже…

– Ты это… Потише давай, – предостерег товарища писец, пугливо озираясь. – Деревьев и тут хватает.

– Так что делать? – В голосе возницы прозвучало отчаянье.

Ниппурец горячо зашептал ему на ухо:

– Бежать надо – вот что.

– Так мы же под надзором, – засомневался возница. – У нас груз особой важности.

– А мы вот как сделаем… – Писец придвинул губы вплотную к уху гамбулийца.

Тот весь напрягся и покраснел. Но вожжи из рук не выпускал, лишь несколько раз кивнул в подтверждение своего согласия. Голоса двух заговорщиков терялись в скрипе колес, бряцанье оружия, хлюпанье сотен ног и копыт по грязи…

Отряд расположился на ночлег на берегу Тигра. Все, кто мог участвовать в возведении наплавного моста, разобрали инструменты, канатные бухты, мешки с гвоздями.

Работать предстояло всю ночь. В лагере остались только больные, кашевары и конюхи. Да еще подвода с особо ценным грузом, к которой раб кицри приставил часового.

Возница и писец получили указание неотлучно находиться рядом с сундуком. Даже нужду справлять под телегу. А при малейшем намеке на опасность тащить сундук прямиком к палатке командира. Не взирая ни на что… Хоть по воздуху лететь, хоть по кострам бежать.

Спать они не ложились. Тут не до сна – такой шум стоял. Визг пил, треск падающих деревьев, стук топоров, плеск воды, крики пехотинцев, ругань сотников, ржанье мулов, мычанье волов…

Когда луну закрыла плотная полоса облаков, писец тихо сказал:

– Пора.

Оба точно знали, что нужно делать. Ниппурец подсел к греющемуся у костра часовому, вроде как о чем-то хотел с ним поговорить. Но краем глаза наблюдал за возницей. Когда тот подошел к мулу, он приобнял часового.

– Ты чего? – удивленно спросил тот.

Отточенная сталь вошла ему под ребра. Ладонью другой руки писец прикрыл часовому рот, приглушив сдавленный вскрик. Когда часовой обмяк, он подпер его тело поленом, чтобы оно не свалилось вбок.

Затем поднялся и направился к телеге. Набросав в нее оставленные пехотинцами вещмешки, заговорщики накрыли ворох рогожей. Даже вблизи никто не смог бы понять, чем именно нагружена подвода.

Осторожно поглядывая по сторонам, они погнали мула к тополиной роще. Туда, где при свете горящих факелов пехотинцы валили деревья.

Когда часовой на заставе громко спросил куда они едут, писец крикнул:

– Везем воду и провиант для лесорубов!

Но не доезжая до лесоповала, они резко свернули в сторону. В кромешной темноте этот маневр остался никем не замеченным. Теперь заговорщики стали беглецами.

Они заранее договорились, что сразу не поедут в Вавилон, а сначала отправятся на север. Подберутся как можно ближе к Загросским горам и уже оттуда повернут обратно с попутным караваном из Мидии. Как будто они тоже купцы и возвращаются домой.

Через Тигр беглецы переправились вместе с паломниками из Куты, которые направлялись к древнему алтарю богини грозы и дождя Инанны в городе Дер.

Когда показались предгорья Загроса, писец начал внимательнее приглядываться к местности. Наконец, указал гамбулийцу на дыру в земле. Остановив мула, беглецы стащили сундук с телеги…

Часть первая. Гнев Астарты

Глава 1

452-й год до н. э.

Самос, Афины, Пелусий

1Геродот хотел навестить могилы жены Поликриты и сына еще днем, однако работа над «Историей» настолько его захватила, что он спохватился только под вечер.

Отодвинув в сторону папирус и палетку, подаренную ему египетским жрецом Мнемхотепом, с которой галикарнасец не расставался после возвращения из Египта, он начал торопливо собираться.

Первым делом переоделся в чистый короткий хитон из льна. Шерсть Геродот перестал носить летом после возвращения из Египта – к хорошему привыкаешь быстро.

Затем опустился на табурет, чтобы зашнуровать сандалии. Талию перетянул кожаным поясом с пустыми ножнами. Оружие метекам на Самосе носить запрещено, однако ножны все-таки делают его мужчиной. Широкополый крестьянский петас сдвинул пока на затылок – еще успеет закрыть лицо от солнца.

Потом огладил ладонью короткую черную бороду, перебирая в уме все то, что утром сложил в заплечную котомку. Ничего не забыл… Вроде ничего. Все-таки решил накинуть гиматий[7], в горах будет свежо.

Наконец, пружинистой походкой уверенного в себе тридцатилетнего мужчины Геродот вышел из мазанки во двор. Жена Херила, занятая чисткой птичника, увидев постояльца, приветливо махнула ему рукой.

Сам хозяин дома вместе со старшим сыном с рассвета пропадали на пашне. Младший остался возле матери. Геродот его просто обожал – забавный такой, веселый. Смышленый… Словно прочитав его мысли, игравший со щенком карапуз вскочил, подбежал к нему и доверчиво обнял за ногу.

Херил, старый друг Геродота и брат Поликриты, женился несколько лет назад, обзавелся детьми. Младшую сестру выдал замуж в этот гамелион[8]. Галикарнасец останавливался у него в доме каждый раз, когда приезжал на Самос. Жизнь у друга наладилась, а вот он…

Когда Геродот добрался до самосского некрополя, солнце жалось к Ампелу, грозя расплавить похожую на виноградную лозу вершину горы остывающим багровым боком. Но гора словно не боялась закатного жара, лишь вызывающе выставила навстречу светилу стремительно темнеющий белый склон.

Некрополь располагался в пойме Имбраса на западной стороне Керкетеусского хребта. Поднявшись по тропе к зарослям дикого фисташника, галикарнасец вышел на горный луг. Подъем дался нелегко – ноги гудели, а шейный платок намок от пота. Да и котомка со скульптурой оттягивала плечо.

Геродот заказал Фидию изображение Поликриты на деньги, полученные от Перикла после возвращения из Египта. Осталось установить ее на могиле жены.

Он скинул с плеча котомку и медленно подошел к могилам. Еле слышно поздоровался с мертвыми, погладив по очереди большое надгробье из куска мрамора и маленькое из известняка. Провел ладонью по зрелым колосьям.

«Эк вымахали, – с нежностью подумал галикарнасец. – Не иначе Херил здесь был до меня, иначе откуда озимые…»

Разнотравье за зиму пощипали козы и овцы, поэтому казалось, будто по лугу прошлась ватага старательных косарей, не оставивших на кладбище ни единого сочного стебля. Однако заколосившиеся островки ритуального ячменя стояли нетронутыми.

Геродот скупо улыбнулся: «Молодец пастух, не спускал глаз со стада».

Кипарис рядом с надгробьем Поликриты за три года вытянулся в рост человека. Чудом переживший нашествие отары куст горного шиповника топорщил из расселины усыпанные розовыми соцветиями ветки.

Геродот очистил ладонью плоские камни от улиток и мха. Стелы отозвались накопленным за день теплом, словно согретые дыханием подземной царицы Персефоны.

До Генесий, осеннего праздника поминовения умерших, было далеко, поэтому галикарнасец еще в Афинах дал себе слово сразу после возвращения на Самос навестить родные могилы, которые он не навещал почти год.

Мореход-навклер Харисий, соотечественник Геродота и соратник по выполнению заданий Совета Пятисот, по дороге в Милет согласился зайти на остров, чтобы высадить друга. Но сам задерживаться не стал, так как в трюме лемба[9] хранились почти тысяча талантов[10] свежих артишоков и капусты.

Зато обещал на обратном пути в Афины забрать его с собой. Геродот сразу сказал, что никаких особых дел у него на Самосе нет: повидается с семьей Херила, сходит на некрополь – и сразу в обратный путь.

Сидя перед надгробиями, он вспоминал знакомство с Поликритой, тайные свидания, свадьбу, первые счастливые годы семейной жизни на острове…

Именно в тот день, когда саммеотка пришла в Герайон, сердце галикарнасца распахнулось навстречу первой любви. Хотя ее рассказы о дионисийских буйствах сперва показались ему непристойными.

Лишь после первой близости она искренне открылась Геродоту о том, что именно привлекает женщин в вакханалиях. Он выслушал, подумал, понял – и принял образ жизни любимой.

Последующие месяцы были наполнены нежностью, трогательной взаимной заботой и упоением любовью. Даже когда она весной снова ушла в горы, это его больше не пугало.

Затем последовала двухгодичная разлука, а когда Геродот вернулся из Фракии, влюбленные поженились. После того как он влился в дружную семью Херила, несколько лет на острове пролетели незаметно.

Поликрита оказалась хорошей и умелой хозяйкой. Однако долго не могла забеременеть. Со временем он стал замечать на лице жены неприсущее ей задумчивое выражение.

Иногда, стоя у очага или сидя на табурете-дифросе с шитьем в руках, она замирала, а когда муж нежно трогал ее за руку, смущенно улыбалась ему и опять принималась за работу.