Полная версия

Воскресение. Дневники, рассказы, стихи

Воскресение

Дневники, рассказы, стихи

Альбина Соляник

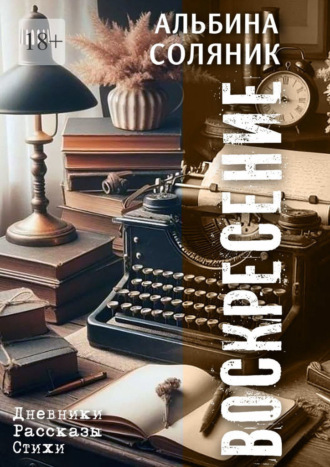

Дизайнер обложки Сергей Фурнэ

Редактор-составитель Татьяна Кравец

© Альбина Соляник, 2025

© Сергей Фурнэ, дизайн обложки, 2025

ISBN 978-5-0065-9145-5

Создано в интеллектуальной издательской системе Ridero

ВОСКРЕСЕНИЕ

Дневники, рассказы, стихи

В памяти человека остаются разные воспоминания прошлого – о мгновениях детства или событиях юности.

К воспоминаниям обращают документы – письма, фотографии, дневники.

А нам, детям Альбины Соляник, еще выпало счастье хранить память в маминых поэтических и прозаических строках.

Эта книга из ее творческих архивов – о жизни, Родине, близких людях. Что-то уже публиковалось, что-то увидит свет впервые.

Это наше признание маме!

Николай, Ирина.

НАСЛЕДСТВО

Так что же после меня…детям, родным и знакомым?В наследство после огня —пепел почти невесомый.Свечой с обоих концовгорела. Так в чем же дело!Не слушая мудрецов,не знала ни в чем предела.Жалею ль? Конечно, нет.На чаше весов – дети.Их жизнь – университет.Научит всему на свете.Да был бы стержень внутри,закалка и крепость духа,чтоб жизнь свою сотворить,когда жизнь кругом – разруха.Счастливее нет минут,чем наблюдать успехидетей, что разумно живутв новейшей уже эпохе… <…>Детские шалости, страх,коленки в зеленке, слезы —Все в прошлом. А в сердце – Бах,и Моцарт, футбол, мимозымаме на праздник весны —воспоминания детства.И нет богаче казны,чем детям – стихи в наследство.«ВЕРЮ ЛИ Я В СУДЬБУ?..»

ИЗ ВОСПОМИНАНИЙ, ДНЕВНИКОВ, ПИСЕМ

Пунктиром

Родилась на Алтае, в селе Чоя, в горах. Село по тем временам богатое. До школы воспитывалась у деда с бабушкой, которых называла мамой и папой. Дед, Резников Николай Тихонович, заведовал заготовкой пушнины, много охотился. Бабушка-портниха – по возрасту моложе деда почти на 15 лет – вела хозяйство: пасеку, животных, птицу.

Дед был поляк (фамилия звучала Ржезников), служил и воевал в Первую мировую, то есть германскую войну. Попал в плен в Австрии, заболел – лечился в Зальцбурге, оттуда его взяли в батраки как военнопленного: в Германию, затем в Чехословакию, где женился на дочери хозяина и получил вид на жительство. Там родился сын Тихон. Но в 1924 году по приказу правительства Ленина в числе других военнопленных был вывезен в Россию (один. — Ред.). В СССР попал в войска НКВД. Не принял режима, уволился из органов, уехал на Алтай в глухое село, где женился и прожил всю оставшуюся жизнь. Вырастили с женой двоих детей – дочь Марию (мою маму) и сына Шурика.

Мои родители – Мария Николаевна и Илья Иосифович – педагоги, жили в городе Горно-Алтайске. Мама училась заочно в пединституте, папа работал в исполкоме, горкоме, секретарем, учился тоже заочно в Высшей партийной школе. (В Великую Отечественную войну Илья Иосифович сражался на Ленинградском фронте, был ранен, награжден медалью «За боевые заслуги». – Ред.)

Дед по отцовской линии Иосиф Андреевич Балин служил на БалтФлоте в царской армии 25 лет. Отслужив, женился на девушке Катерине из Вологды. После революции в связи с известными событиями сослан в Сибирь – в Бийский район. У них родилось трое детей: сын Илья (мой папа), дочери Римма и Евгения.

В детстве я любила петь, занималась спортом, на велосипеде гоняла с мальчишками на Айское озеро, а это около 30 километров от дома. Там, на озере, на территории Дома отдыха стояли теннисные столы, где мы обыгрывали всех отдыхающих, чем очень гордились.

Закончив семь классов средней школы, начала учебу в Горно-Алтайском медицинском училище на акушерском отделении. Занималась в музыкальной школе по классу фортепиано, которую успешно окончила, уже работая акушеркой в роддоме. Получила направление и поступила в Барнаульское музыкальное училище на дирижерско-хоровое отделение, однако учиться не пришлось – родители были категорически против. В 1967 году поехали с братом поступать в Томск: я – в медицинский институт на фармацевтический факультет, он – в политехнический на факультет радиационной химии.

В 1968 году я вышла замуж за студента-сокурсника Николая Сергеева, ставшего позже офицером. После окончания военно-медицинской академии мужа направили служить в военный госпиталь в Приморском крае.

Родились дети: в 1971 году дочь Ирина, в 1975 году сын Николай.

В 1980 году муж получил направление в Венгрию (Южная группа войск) – в город Секешфехервар. Он работал начальником аптеки госпиталя, я – на медицинских должностях в терапии, хирургии, оперблоке или инфекционном отделении, то есть там, куда назначал командир. В ЮГВ мне присвоили звание старшего лейтенанта медицинской службы. Это было благополучное время: мы имели возможность помогать родным, на детей денег не жалели. Я получала 3800 форинтов (по курсу тех лет более 200 рублей, что почти втрое больше зарплаты советской медсестры. — Ред.).

Однако в Венгрии расстались с мужем, развелись. В декабре 1985 года с детьми уехала в Москву (с дочкой, сын остался с отцом до лета 1986-го доучиваться в школе. – Ред.). Вышла замуж за Леонида Соляника, младшего научного сотрудника московского института химических технологий. Работал он в ПО «Энергия», был связан с Байконуром. В Москве пришлось несладко: привыкшая к организованной жизни, оказалась как рыба на льду, многое не умела.

Через год выехали с детьми в Киргизию, где жил брат – там трудилась провизором в аптеке.

В 1988 году перебрались жить в Омск. Первый муж, направленный сюда в военный госпиталь, получил большую квартиру – разменял ее и обеспечил нас с детьми однокомнатным жильем на проспекте Маркса. Вообще, детям он всегда помогал.

Я устроилась работать в аптекоуправление – инспектором по ядам и наркотикам. С 1989 года на протяжении 12 лет преподавала в медицинском колледже латинский язык и фармакологию. Параллельно окончила курсы мировой художественной культуры при музее имени Михаила Врубеля, прошла аттестацию по культурологии, написала и читала курс лекций по теории искусств. Организовывала выставки омских художников: Глеба Голубецкого (тогда еще начинающего), Николая Горбунова, Виктора Погодина. Даже художница из Горно-Алтайска Лилия Юсупова привозила свои работы.

Дочь Ирина после школы училась в классическом университете на филологическом факультете. По окончании вуза работала в Омской академии МВД России, вышла замуж, родила сына Егора, уехала с мужем в Ангарск. Занималась журналистикой в газете и на ТВ, была пресс-секретарем в мэрии. (С 2010 года живет на острове Крит, кроме сына вырастила дочь Пенелопу. — Ред.)

Сын Николай окончил Омскую академию МВД России, стал начальником уголовного розыска в Кировском УВД Омска. Женился, в семье родился сын Денис. В 32 года получил звание подполковника. (Сегодня полковник полиции, заместитель начальника УМВД России по Омской области, отец троих сыновей: Денис – сотрудник уголовного розыска, Мирон учится в музыкально-педагогическом колледже, Артему пока три года. — Ред.)

В 1989 году я заболела туберкулезом легких: лечилась дома, в Крыму, на Черноморском побережье (Алупка, Геленджик), на Кавказе. Начала писать, причем запоем. Климат, природа, море, влюбленности – все располагало к творчеству.

В Омске посещала ЛИТО, училась у Татьяны Четвериковой, Марины Безденежных. Первая книжка стихов «Музыка дождя» вышла в 1997 году, затем изданы «Тоска по огню» (1998), «Еще не осень» (2001), «Колдуют над Россией снегопады…» (2002), «В лабиринтах памяти моей» (2004), «Мгновений свет» (2010). Все – в омских издательствах. (Не указан сборник «Беловодье – родина весны», 2008 г. – Ред.)

В 1999 году стала членом Союза писателей России.

Газета «Российский писатель» опубликовала большую подборку моих стихов. В 2004 году стала победителем Лермонтовского конкурса, посвященного 60-летию Победы в Великой Отечественной войне, который проводило Министерство обороны России. Написала книгу-эссе об омских художниках «Сибирский миф», книгу воспоминаний о художнике В. И. Погодине. Принимала участие в поэтических сборниках «Бабье лето» (1999, 2001, 2004), «Сегодня и вчера» (2006), «И бог создал женщину» (2006). Печаталась в журналах «Иртыш» и «Омск литературный», также в алтайском журнале «Исток».

В июле-августе 1996 года выезжала на Северный Кавказ – работала в составе бригады военных медиков на 27-й магистрали «Ростов – Баку», оказывала санитарную и медицинскую помощь военнослужащим погранзаставы. Вернувшись, написала в газеты «Вечерний Омск», «Омское время», «Звезда Алтая» (Горно-Алтайск) материалы об офицерах и чеченских событиях. И ту, вторую книгу стихов – «Тоска по огню».

С первого взгляда

С мужем Николаем познакомилась при поступлении в Томский мединститут. В красивого юношу влюбилась моментально. Он был похож на артиста Василия Ланового, в которого после фильма «Коллеги» была влюблена вся медицинская женская часть страны. Кроме привлекательной внешности, отличался от других парней поведением – ни наглости, ни бравады, даже, напротив, был скромный.

Весь сентябрь первый курс фармацевтического факультета работал в совхозе на уборке хлеба. На теплоходе плыли целый день и поздно ночью, уже сонные и усталые, мы причалили к пристани… Поселили нас в нежилом доме. Но там была печка, которую мы топили по вечерам. И несколько парней потом ночевали на печи, остальные спали на полу в комнатах – на матрасах, набитых соломой. Работали на току посменно, круглые сутки. Я попросилась служить поваром, так как на току работать ночами не могла: не взяла с собой теплые вещи, перед отправкой в совхоз не успела съездить домой в Горно-Алтайск. А повар всегда находился на базе, у плиты.

Первое же утро принесло большое огорчение – и мне, и всем студентам-работягам. Манную кашу, которую я приготовила, есть было невозможно, получились одни сырые комки. Произошел скандал. Но я призналась в том, что готовить не умею, и мне в помощницы назначили настоящего кулинара – Ниночку по фамилии Москвич. Она приехала из города Мирного и стала одной из моих близких подруг. Нина готовила, а я помогала: чистила картошку, получала со склада продукты и доставляла их на телеге – уж лошадью управлять научилась быстро.

На этом совхозном фоне и началась моя любовь с Николаем. Причем, поначалу он «познакомил» меня со своим старшим на пять лет братом Валерием, который оканчивал обучение на фармфаке – показал его фотографию. Покоритель сердец: красивый, высокий, атлет, модно одетый, очень общительный. Но, когда мы вернулись в Томск и я наяву увидела Валеру, даже танцевала с ним на дискотеке, интерес к нему пропал абсолютно. Его брат Коля, мой сокурсник, оказался намного лучше по характеру, поведению. И он прочно и надолго завоевал мое сердце.

На курсе мы были первой и любимой всеми парой. Преподаватели помогали с жильем, когда после свадьбы оставаться в общежитии стало нельзя. Нас пустила в свою квартиру преподаватель по аналитической химии кандидат наук Римма Валерьяновна Дудко (сама жила в другой). Все студенты ее обожали и знали трагическую семейную историю. Когда она была со студентами в экспедиции в Красноярском крае, скоропостижно скончался муж от «бронзовой болезни» (недостаточность надпочечников). Не успели вовремя поставить диагноз и оказать помощь. Телеграмму в тайгу доставить не могли, и о смерти Римма Валерьяновна узнала поздно – похоронили без нее. Трагедию помог пережить маленький сын. Позже она вышла замуж во второй раз за Владимира Дудко, друга братьев Сергеевых. У них родился второй сын, мы часто бывали в гостях, угощались пирогами. Пока они жили, Владимир тоже защитил диссертацию, а потом… ушел к другой… От такой неблагодарности мне было не по себе.

Свадьба с Колей состоялась 27 февраля, мы уже учились на втором курсе. На фотографии из ЗАГСА молодые, худенькие, испуганные, как подростки, хотя мне было 22 года, а Коле – 19 лет. Свадебное платье шилось в Горно-Алтайске, кольцо было одно на двоих, купленное мне родителями. Коля женился в костюме, который взял у друга. После регистрации поехали праздновать в общежитие с шампанским и водкой, и пельменями – их налепила, заморозила и привезла моя мама. Гуляли весело, танцевали, пели.

Два года, которые мы прожили в квартире Риммы Валерьяновны, были очень счастливыми в нашей жизни. Хотя думаю, это благодаря мне, я очень любила мужа и берегла наши отношения.

Когда родилась дочь, мы уехали по направлению мужа в Приморский край, в городок Новосысоевск (вблизи Владивостока) – интересная работа, новые впечатления освежили чувства и сплотили семью.

Однажды муж вынужден был лечь в госпиталь и при обследовании возникли подозрения в серьезной патологии (горло, голос, связки). Я вдруг ощутила сильный ужас от осознания, что могу его, единственного, потерять. Эти мысли подтолкнули меня к всепрощению: старалась не реагировать на его выходки, которые раньше раздражали, а, главное, прощать его внимание к женщинам. О последнем скоро пожалела, но момент был упущен. Муж воспринял мои чувства как право на свободу в отношениях. И это больно отозвалось в будущем, а тогда я была рада его выздоровлению, его помощи по дому, его общению с ребенком. У нас были общие друзья, с которыми выезжали на природу: жарили шашлыки, ловили рыбу, варили уху, собирали ягоды, купались в озере. Родился сын – муж во всем мне помогал. В свободное время мы гуляли: рядом с гарнизоном росла красивая дубовая роща, где водились ежики и белки.

Муж очень нравился женщинам, я, естественно, ревновала, но мелкие ссоры быстро заканчивались примирением – он умел убедить меня в своей верности. Для семьи он делал все, чтобы мы ни в чем не нуждались, и порой мои обязанности ложились на его плечи – когда работала по субботам: стирка, готовка, уборка – он все делал без тягостных ощущений. Я слышала разговоры, что мой муж погуливает, но… Какой мужчина этого не делает?

Спустя семь лет нас перевели в городок Камень-Рыболов на берегу озера Ханка: мужа назначили начальником аптеки, я работала там же ассистентом.

Дочка Ирочка росла забавная, однако характер рано начала проявлять – упрямая и своенравная в мелочах, эмоциональная, и притом рассудительная, когда дело касалось серьезного. На новом месте она пошла в школу, начала учиться игре на аккордеоне, проявляла самостоятельность и организованность.

Хотя… был и «неорганизованный» момент, еще когда только переехали, – о нем помню, наверное, я одна. В воскресный день, когда накопилось много домашних дел, вынесла коляску на улицу, чтобы Колечка поспал на воздухе (ему годика не было) и наказала Ирине погулять вдоль аллеи, напротив окна. Мне была хороша видна аллея и сквер за ней, и время от времени я подбегала к окну убедиться, что все в порядке. Но в очередной раз не увидела детей. Выбежала на улицу, прошла аллею туда-обратно – нет нигде. В сквер скорее, и далеко у развесистого дерева увидела нашу голубую коляску: с поднятым верхом и накинутой простыней, закрывающей ребенка. Коля сладко спал, посасывая пустышку, сестры рядом не было. У меня от ужаса и радости ослабли колени. Схватила ребенка, расцеловала, а слезы градом текли по щекам. Как оказалось, дочка встретила подружку, та позвала ее играть, и она откатила коляску подальше, закрыв братика от комаров пеленкой. За игрой обо всем забыли. Спустя не один час Ирина пришла домой и, когда я спросила, где Коля, она вдруг вспомнила, испугалась, но сумела выкрутиться: «Мама, да я же его подышать под красивым деревом оставила. Там тихо и ему хорошо. Сейчас схожу за коляской». Ну разве могла я ругать ребенка! Себя ругала – что серьезное поручение дала маленькой еще дочке.

Коля подрос и начал ходить в детский садик – был сосредоточенный, порой любопытный, дотошный, просто философ по жизни. Таким и остался. Говорил мало, все вопросы задавал, на которые непременно и сразу требовал ответа. Боялся собак. Однажды на крыльце дома оставила его одного, забежала в квартиру, а к нему подбежала маленькая соседская болонка: играя, она ухватилась за опушку пальто, стала рычать – Коля испугался, руки вверх поднял и закричал, заплакал. Весь дом переполошил. Пока я выскочила, возле него уже соседи стояли и успокаивали.

А в общем, дети росли здоровыми, жизнерадостными.

Ночное дежурство

В городке Камень-Рыболове, если встать на берегу озера Ханка, а это крутой, высокий, обрывистый берег, то хорошо видно деревню на китайском берегу: маленькие фигурки людей в шляпах-зонтиках, крестьяне, работали с утра до ночи на земле. В те времена отношения Союза с Китаем были непростые. Пограничные конфликты, инциденты на Ханке – жили как на пороховой бочке. События на Даманском острове – и вот уже наша военная техника «на горизонте», не только для отражения нападения, но и для устрашения, профилактики. Советского оружия реально боялись. Обстановка в гарнизоне, понятно, была напряженная. Но жили дружно и даже весело.

Наш военный госпиталь обслуживал все окружающие войсковые соединения: поступали раненые военнослужащие с учений (бывало такое) или больные из медсанбатов. Мы делали все возможное, чтобы облегчить страдания одних и спасти жизни других.

К сожалению, случались бытовые драмы. Одна трагическая страница в жизни гарнизона произошла на майские праздники.

Работая ассистентом в аптеке, я еще подрабатывала в ночные часы лаборанткой. Как-то за мной прислали машину: требовались срочные анализы – привезли несколько человек с огнестрельными ранениями. Прибыв, увидела в приемной ворох окровавленной одежды и простыней. Затошнило, голова закружилась, сердце зачастило. Но не столько от вида крови – к этому за много лет уже привыкла, сколько от ощущения ужаса, когда узнала о случившейся трагедии. В лаборатории, наскоро набросив халат и надев перчатки, приготовила приборы – со штативом и стеклами покровными направилась к раненым.

Первого пациента увидела на каталке в предоперационной. Он лежал с закрытыми глазами под простыней, на уровне груди расплылось кровавое пятно. Лицо желтое с кругами под глазами и впавшими щеками – оно казалось неживым. Лишь пульсирующая жилка на шее говорила о том, что человек жив. Кровь стекала с края простыни на пол, уже образовалась лужица. Вокруг суетились сестры, готовя операционную, анестезиолог проверял аппарат. Все работали молча, слаженно, почти автоматически. Подойдя к раненому, я высвободила его руку, проверила пульс. Ресницы задрожали и раздался шепот:

– Пи-и-ить…

– Нельзя, миленький. Потерпи, скоро легче станет, – я старалась успокоить, но он вряд ли меня слышал.

Сердце разрывалось от жалости и досады, что сделать практически уже ничего нельзя, ведь он потерял очень много крови. Еле сдерживая слезы, взяла все необходимые анализы. После процедуры положила его руку ему на грудь и собиралась накрыть простыней. Но вдруг слабыми пальцами он сжал мою руку, открыл глаза и посмотрел с умоляющим выражением, будто веря, что, если я скажу «все будет хорошо», значит, так и будет.

– Все будет хорошо, миленький. Все будет хорошо, потерпи, – я говорила, как загипнотизированная, ничего другого в голову не приходило.

Поспешила в лабораторию и испытала ощущение, словно слышу, как за спиной капает на пол кровь, слышу голос смерти. Это был лейтенант, лор-хирург, отец двоих детей. Ранен он был выстрелом в упор – своим другом, с которым несколько лет служил в медсанбате.

Второй раненый, терапевт Григорьев, лежал в перевязочной – рана была в живот, его готовили к операции вторым. Предварительное обследование показало, что важные органы и аорта не задеты, что давало надежду на благоприятный исход. Он лежал под капельницей, ему вливали кровь, делали инъекции обезболивающих и сердечных средств.

Третий с огнестрелом – начфин из округа Пак, находился в коридоре на каталке, и ему, как поняла, помощь уже не требовалась.

Случившееся оказалось финалом истории, начавшейся год назад. Тогда в медсанбате появился новый хирург капитан Егоров: приехал из Германии, где прослужил пять лет в Группе советских войск. Сразу обаял весь женский персонал. Так как семья еще не приехала, он позволял вольности с женами сослуживцев, за что к нему неприязненно относились мужья-офицеры. Но он оказался классный хирург, в чем все убедились с первых операций, и уважение, как к специалисту, смягчало отношение коллег. Такая обстановка продолжалась бы, наверное, долго, если бы жена начальника медсанбата Петровского не влюбилась в Егорова без памяти. Первые их встречи на общих мероприятиях очень скоро переросли в близкую связь, которая в закрытом военном обществе быстро стала всем известна. Когда жена начальника медсанбата забеременела, то отношения любовников прекратились. Муж был счастлив. Однако сынишка подрос, и стало ясно, что он очень похож на Егорова. Петровский мужественно принял удар и менять ничего не захотел, жена стала вести себя тихо и заботливо. После приезда в гарнизон семьи Егорова ситуация потихоньку устаканилась.

В тот майский день в госпитале находились лишь медперсонал и прапорщик, дежурный по части. Пациентов в отделении было немного, накануне праздников состоялась большая выписка. Вечером Петровский посетил медсанбат: обошел палаты, заглянул на кухню – проверить праздничное меню, затем зашел в дежурку. Присел, хотел закурить, но замер, услышав слова прапорщика:

– Все работа и работа, о личной жизни некогда подумать. Вы здесь, на службе, а жена ваша праздник отмечает. Видел, как она и ее подруга, жена нашего терапевта, поднимались в квартиру хирурга Егорова. У него вроде день рождения…

Петровский побледнел, схватил кобуру и вылетел из комнаты. Пятиэтажка, где жил именинник, была рядом с медсанбатом. Через несколько минут он оказался у двери квартиры, за которой звучали музыка, смех, разговоры – позвонил, и щелкнул замок. Выстрел первый, второй, третий… Первым рухнул начфин Пак, оказавшийся в коридоре и открывший дверь: он попал на день рождения случайно – приехал в часть с финансовой проверкой и остался до вечера, чтобы со всеми поздравить Егорова. Следом выстрел в живот терапевта Григорьева – зажав рану, тот опустился у стены на пол. Третьему гостю, лейтенанту, пуля попала в плечо и грудь – увозили живого. Все произошло так быстро, что никто ничего понять не успел. Квартиру заполнили крики и плач. Виновник торжества, как говорили, вышел в тот момент на балкон, а женщины, в том числе жена Петровского с ребенком, находились в комнате. После третьего выстрела начальник медсанбата ушел – назад, в дежурку госпиталя, там положил пистолет на стол и позвонил в комендатуру: «Приезжайте, я убил людей…»

Дальше все закрутилось, как в мясорубке. Полетели головы у начальства округа, расформировали штат медсанбата – заменили почти всех докторов. Одна за другой комиссии, следствие, допросы… Погибших похоронили, выживших комиссовали из армии. Жен с детьми отправили «в никуда» – к родным на Украину, в Белоруссию, в Сибирь. Ни квартир у них, ни пособий, ни пенсий. У многих судьба была сломана навсегда. Петровского судили, приговорили к пожизненному сроку.

Жители округа, жены военнослужащих винили во всем начальство ДВО, ведь там знали о напряженных отношениях в части, но не реагировали на рапорты Петровского с просьбой перевести его на Украину, где жила его одинокая больная мать (об истинной причине умалчивал). И вот – страшный результат равнодушия высших чинов к подчиненным.

Другой мир

На Дальнем Востоке прожили одиннадцать лет. Следующее место службы на пять лет – Венгрия. Там Коля пошел в первый класс и проучился четыре года.

Мы в новый мир окунулись: красивая и самобытная страна, теплый климат круглый год. Другая культура, странный язык – нам все было интересно. В свободное время, особенно первые годы, много гуляли по городу Секешфехервару, бывшей столице страны под названием Альба Регия – рассматривали архитектуру, скверы, бегали по супермаркетам. Ходили с детьми в кино и музеи, в парки развлечений и бассейны. Я впервые попала на концерт известной рок-группы AС/DС и испытала потрясение музыкой и исполнением.

Секеш, как мы называли город между собой, остался в нашей памяти, как один из любимых городов. Расположен между Будапештом и озером Балатон. Здесь сохранились памятники Римской империи – акведуки, древние развалины с устройствами для казни и наказаний: каменные мешки-колодцы, куда сбрасывали женщин, изменивших своим повелителям. Турецкие бани, цветочные часы.

И Будапешт нас покорил красотой. Мы ездили за покупками в Пражский квартал, где продавалась эксклюзивная одежда, капельное серебро, очки в модной оправе. А на улице Ракоши был книжный магазин, где на полках стояли книги на русском и европейских языках, продавались грампластинки и кассеты с записями популярной музыки. Цены на книги впечатляли – стоили как костюм в бутике. Но я приобрела замечательные альбомы по искусству. И ресторан «Максим» в Будапеште был по типу парижского с варьете. Для нас, советских, это было что-то фантастическое. Роскошные витрины магазинов, яркая реклама, изобилие товаров… Туристы набирали полные сумки, но это было понятно – у нас заложенная генетическая память о голоде. Очень скоро мне все стало казаться обычным, будто так было всегда. Я помню, как непривычно было видеть фасовки по 100—200 граммов в красивых упаковках – что это для семьи из четырех человек?! Уже через три месяца я спокойно ходила по магазинам, выбирала, так же как местные, искала скидки, распродажи. Денег хватало на все.