Полная версия

Верная Богу, Царю и Отечеству. ВОСПОМИНАНИЯ

Великие Князья и чины штаба приглашались к завтраку, но Великие Князья часто «заболевали» и к завтраку не появлялись во время приезда Её Величества; «заболевал» также и генерал Алексеев. Государь не хотел замечать их отсутствия. Государыня же мучилась, не зная, что предпринять. При всем её уме и недоверчивости Императрица, к моему изумлению, не сознавала, какой нежеланной гостьей она была в Ставке. Ехала она туда окрылённая любовью к мужу, считая дни до их свидания. Но я глубоко сознавала и чувствовала во всех окружающих озлобление к тем, кого боготворила, и чувствовала, что озлобление это принимает ужасающие размеры; всё это заставляло переживать минуты неизъяснимой муки. Я лично постоянно чувствовала разные оскорбления, и во взглядах, и в «любезных» пожатиях руки и понимала, что злоба эта направлена через меня на Государыню.

Вскоре Их Величества узнали, что генерал Алексеев, талантливый офицер и помощник Государя, состоял в переписке с предателем Гучковым. Когда Государь его спросил, он ответил, что это неправда. Чтобы дать понятие, как безудержно в высшем командном составе плелась клевета на Государыню, расскажу следующий случай.

Генерал Алексеев вызвал генерала Иванова, главнокомандующего армиями южного фронта, и заявил ему, что, к сожалению, он уволен с поста главнокомандующего по приказанию Государыни, Распутина и Вырубовой. Генерал Иванов не поверил генералу Алексееву. Он ответил ему:

– Личность Государыни Императрицы священна для меня – другие же фамилии я не знаю!

Алексеев оскорбился недоверием к нему генерала Иванова и пожаловался на него Государю, который его стал не замечать. Пишу это со слов генерала Иванова; рассказывая мне об этом, генерал плакал, слёзы текли по его седой бороде. Государь, думаю, гневался на Алексеева, но в такое серьезное время, вероятно, не знал, кем его заменить, так как считал его талантливейшим генералом. Впоследствии Государь изменил своё обращение с генералом Ивановым и был к нему ласков.

Фото 64. Император Николай II, генерал Рузский и генерал Янушкевич. Ставка, Могилёв.

Приезжая в Ставку, Государыня с детьми и свитой жила в поезде. В час дня за нами приезжали моторы, и мы отправлялись в губернаторский дом к завтраку. Два казака конвоя стояли внизу, наверх вела крутая лестница; первая комната была зала, где ожидали выхода Их Величеств. Большая столовая с тёмными обоями. Из залы шла дверь в тёмный кабинет и спальню с двумя походными кроватями Государя и Наследника. Летом завтракали в саду, в палатке. Сад был расположен на высоком берегу Днепра, откуда открывался чудный вид на реку и окрестности Могилёва. Мы радовались, глядя на Алексея Николаевича. Любо было видеть, как он вырос, возмужал и окреп; он выглядел юношей, сидя около отца за завтраком; пропала и его застенчивость: он болтал и шалил. Особенным его другом стал старик бельгиец, генерал Риккель.

Каждый день после завтрака наши горничные привозили нам из поезда платья, и мы переодевались в каком-нибудь углу для прогулки. Государь уходил гулять со свитой. Императрица оставалась в лесу с Алексеем Николаевичем, сидя на траве. Она часто разговаривала с проходившими и проезжавшими крестьянами и их детьми. Народ казался мне там несчастным. Бедно одетые и приниженные, когда они узнавали, кто с ними говорит, они становились на колени и целовали руки и платье Государыни; казалось, что крестьяне, несмотря на ужасы войны, оставались верными своему Царю. Окружающая же свита и приближённые жили своими эгоистичными интересами, интригами и кознями, которые они строили друг против друга.

После прогулки и чая в губернаторском доме Государыня возвращалась к себе в поезд. Сюда к обеду приезжали Государь и Алексей Николаевич; фрейлина и я обыкновенно обедали с Августейшей семьей.

Среди неправды, интриг и злобы было, однако, и в Могилёве одно светлое местечко, куда я приносила свою больную душу и слёзы. То был Братский монастырь. За высокой каменной стеной на главной улице – одинокий бедный храм, где два-три монаха справляли службу, проводя жизнь в нищете и лишениях. Там находилась чудотворная икона Могилёвской Божией Матери, благой лик которой сиял в полумраке бедного каменного храма. Я каждый день урывала минутку, чтобы съездить приложиться к иконе. Услышав об иконе, Государыня также ездила раза два в монастырь. Был и Государь, но в нашем отсутствии. В одну из самых тяжёлых минут душевной муки, когда мне казалось, близка неминуемая катастрофа, помню, я отвезла Божией Матери свои бриллиантовые серьги. По странному стечению обстоятельств, единственную маленькую икону, которую разрешили потом иметь в Петропавловской крепости, была икона Божией Матери Могилёвской, – отобрав все остальные, солдаты швырнули мне её на колени. Сотни раз в день и во время страшных ночей я прижимала её к груди… И первое приветствие по освобождении из крепости была та же икона, присланная из Могилёва монахами, вероятно, узнавшими о моём заключении.

В последний раз, когда мы ездили в Ставку, в одно время с нами приехала туда княгиня Палей с детьми, чтобы навестить Великого Князя Павла Александровича. Она приехала из Киева, где жила Императрица-Мать и Великие Князья Александр Михайлович и Николай Михайлович. Я два раза была у них, один раз одна, второй раз с Их Величествами и детьми. Мне было тяжело слышать их разговор, так как они приехали, начинённые сплетнями и слухами, и не верили моим опровержениям. Вторым событием был приезд в Ставку Родзянки, который требовал удаления Протопопова. Редко кого Государь «не любил», но он «не любил» Родзянку, принял его холодно и не пригласил к завтраку. Но зато Родзянко чествовали в штабе!61 Видела Государя вечером. Он выглядел бледным и за чаем почти не говорил. Прощаясь со мной, он сказал:

– Родзянко has worried me awfully. I feel his motives are quite false. (Родзянко ужасно меня измучил, я чувствую, что его доводы не верны)62.

Затем рассказал, что Родзянко уверял его, что Протопопов будто бы сумасшедший!..

– Вероятно, с тех пор, что я назначил его министром, – усмехнулся Государь.

Выходя из двери вагона, он ещё обернулся к нам, сказав:

– Все эти господа воображают, что помогают мне, а на самом деле только между собой грызутся; дали бы мне окончить войну…, – и, вздохнув, Государь прошёл к ожидавшему его автомобилю.

На душе становилось всё тяжелее и тяжелее; генерал Воейков жаловался, что Великие Князья заказывают себе поезда иногда за час до отъезда Государя, не считаясь с ним, и если генерал отказывал, то строили против него всякие козни и интриги.

В последний раз мы были в Ставке в ноябре 1916 г. Его Величество уезжал с нами, а также его многочисленная свита и Великий Князь Дмитрий Павлович. Помню, как последний сидел на кушетке, где лежала Государыня, и рассказывал ей всевозможные анекдоты; дети и я работали тут же, смежная дверь в отделение Государя была открыта, и он занимался за письменным столом. Изредка он подходил к дверям с папироской в руках и, оглядывая нас своим спокойным взглядом, вдруг от души рассмеётся какой-нибудь шутке Великого Князя Дмитрия Павловича. Вспоминая это путешествие, я после думала: неужели тот же Великий Князь Дмитрий Павлович через три недели мог так сильно опечалить и оскорбить Их Величества?..

Фото 65. Государыня Императрица Александра Федоровна, Царевны и Анна Вырубова в Ставке. Ноябрь 1916 г.

Фото 66. Анна Александровна Вырубова в Ставке. Ноябрь 1916 г.

Вскоре, как-то раз, придя днём к Государыне, я застала её в горьких слезах. На коленях у неё лежало только-что полученное письмо из Ставки. Я узнала от неё, что Государь прислал ей письмо Великого Князя Николая Михайловича, который тот принёс самолично и положил ему на стол. Письмо содержало низкие, несправедливые обвинения на Государыню и кончалось угрозами, что если она не изменится, то начнутся покушения.

– Но что я сделала?! – говорила Государыня, закрывая лицо руками.

По рассказу одного из флигель-адъютантов, в Ставке знали цель приезда Великого Князя Николая Михайловича и потому были немало удивлены, когда увидели его приглашённым к завтраку. Государь любил Государыню больше своей жизни. Объясняю себе подобное поведение только тем, что все мысли Государя были поглощены войной.

Помню, как в то время он несколько раз упоминал о будущих переменах конституционного характера. Повторяю, сердце и душа Государя были на войне; к внутренней политике, может быть, в то время он относился слишком легко. После каждого разговора он всегда повторял:

– Выгоним немца, тогда примусь за внутренние дела!

Я знаю, что Государь всё хотел дать, что требовали, но – после победоносного конца войны.

– Почему, – говорил он много-много раз и в Ставке, и в Царском Селе, – не хотят понять, что нельзя проводить внутренние государственные реформы, пока враг на Русской земле? Сперва надо выгнать врага!

Казалось, и Государыня находила, что в минуту войны не стоило заниматься «мелочами», как она выражалась, и обращать внимание на неприязнь и клевету.

Помню, раз вечером она показала мне дерзкое письмо княгини Васильчиковой, но только сказала:

– That is not at all clever, or well brought up on her part (это совсем не умно и не хорошо с её стороны), – и смеясь, добавила, – at least she could have written on a proper piece of paper, as one writes to a Sovereign (и по крайней мере могла бы написать на соответствующей бумаге, на какой приличествует писать Государыне).

Письмо было написано на двух листочках, вырванных из блокнота. Но на этот раз Государь побелел от гнева. Сразу приказал вызвать графа Фредерикса. Это была одна из тех минут, когда было страшно к нему подойти. Третье подобное письмо, дерзкое и полное незаслуженных обид, написал ей один первый чин Двора, некто Балашёв, чуть ли не на десяти страницах. Я помню, как у дорогой Государыни тряслись руки, пока она читала. Видя её душевную скорбь, мне казалось невозможным, что те, кто наносил оскорбление Помазанникам Божиим, могут скрыться от Его карающей руки… И в сотый раз я спрашивала себя: что случилось с петроградским обществом? Заболели ли они все душевно или заразились какой-то эпидемией, свирепствующей в военное время? Трудно разобрать, но факт тот: все были в ненормальном, возбуждённом состоянии.

В начале декабря 1916 года Её Величество, чтобы отдохнуть душою, поехала на день в Новгород с двумя Великими Княжнами и маленькой свитой, где посетила лазареты, монастыри и слушала обедню в Софийском соборе. Помню, что и об этой поездке кричали в Петрограде, но что именно, не помню. Бог знает: и это не понравилось! Но в Новгороде огромная толпа народа восторженно встречала её. При звоне колоколов старинных церквей Государыня шествовала, окружённая любящим и ликующим населением, посещая святыни, и больных, и раненых воинов. До отъезда Государыня посетила Юрьевский и Десятинный монастыри. В последнем она зашла к старице Марии Михайловне, в её крошечную келью, где в тяжёлых веригах на железной кровати лежала много лет старушка. Когда Государыня вошла, старица протянула к ней свои высохшие руки и произнесла:

– Вот идёт мученица – Царица Александра!

Обняла её и благословила. Слова эти глубоко запали мне в душу. Через несколько дней старица почила.

XI

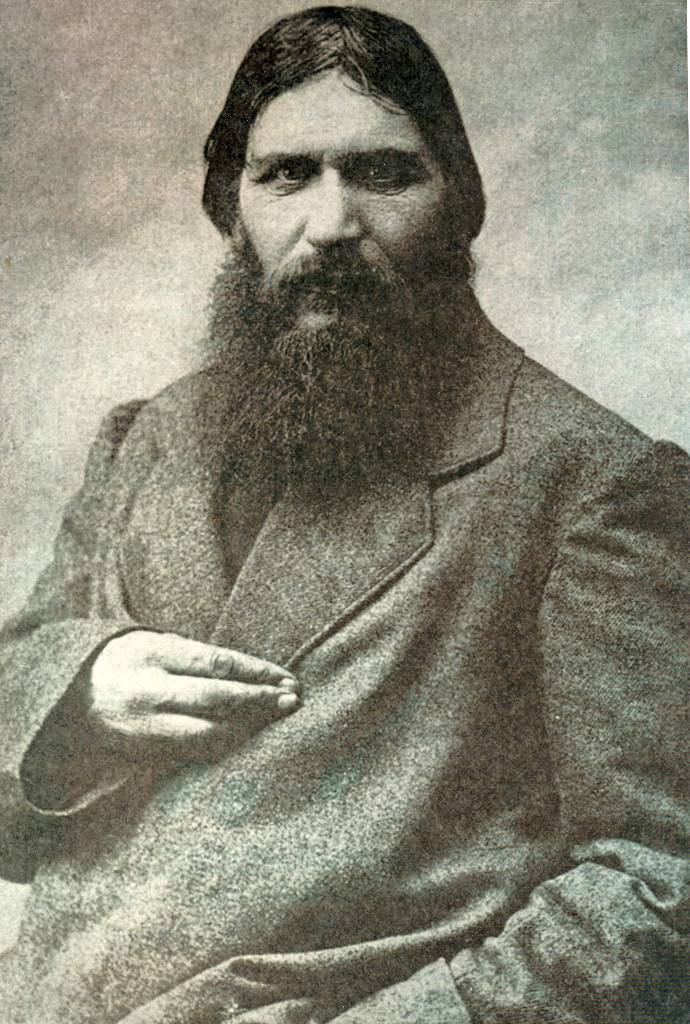

Через два дня после нашего возвращения из Новгорода, именно 17 декабря, началась «бескровная революция» убийством Распутина. 16 декабря днём Государыня послала меня к Григорию Ефимовичу отвезти ему икону, привезённую ею из Новгорода. Я не особенно любила ездить на его квартиру, зная, что моя поездка будет лишний раз фальшиво истолкована клеветниками.

Я оставалась минут пятнадцать, слышала от него, что он собирается очень поздно вечером ехать к Феликсу Юсупову знакомиться с его женой, Ириной Александровной. Хотя я знала, что Распутин часто видался с Феликсом Юсуповым, однако мне показалось странным, что он едет к ним так поздно, но он ответил мне, что Феликс не хочет, чтобы об этом узнали его родители. Когда я уезжала, Григорий Ефимович сказал мне странную фразу:

– Что ещё тебе нужно от меня? Ты уже всё получила…

Фото 67. Григорий Ефимович Распутин-Новый

Вечером я рассказала Государыне, что Распутин собирается к Юсуповым знакомиться с Ириной Александровной.

– Должно быть, какая-нибудь ошибка, – ответила Государыня, – так как Ирина в Крыму и родителей Юсуповых нет в городе.

Потом мы начали говорить о другом.

Утром 17 декабря ко мне позвонила одна из дочерей Распутина (которые учились в Петрограде и жили с отцом). Она сообщила мне с некоторым беспокойством, что отец их не вернулся домой, уехав поздно вечером с Феликсом Юсуповым. Известие это меня удивило, но в данную минуту особого значения я ему не придала. Приехав во дворец, я рассказала об этом Государыне. Выслушав меня, она выразила своё недоумение. Через час или два позвонили во дворец от Министра Внутренних Дел Протопопова, который сообщал, что ночью полицейский, стоявший на посту около дома Юсуповых, услышав выстрел в доме, позвонил. К нему выбежал пьяный Пуришкевич и заявил ему, что Распутин убит. Тот же полицейский видел военный мотор без огней, который отъехал от дома вскоре после выстрелов. Государыня приказала вызвать Лили Дэн (жену морского офицера, с которой я была очень дружна и которую Государыня очень любила). Мы сидели вместе в кабинете Императрицы, очень расстроенные, ожидая дальнейших известий. Сперва звонил Великий Князь Дмитрий Павлович, прося позволения приехать к чаю в пять часов. Императрица, бледная и задумчивая, отказала ему. Затем звонил Феликс Юсупов и просил позволения приехать с объяснением то к Государыне, то ко мне; звал меня несколько раз к телефону, но Государыня не позволила мне подойти, а ему приказала передать, что объяснение он может прислать ей письменно. Вечером принесли Государыне знаменитое письмо от Феликса Юсупова, где он именем князей Юсуповых клянётся, что Распутин в этот вечер не был у них. Распутина он действительно видал-де несколько раз, но не в этот вечер. Вчера же у него была вечеринка, справляли новоселье и перепились, а уходя, Великий Князь Дмитрий Павлович убил на дворе собаку. Государыня сейчас же послала это письмо Министру Юстиции. Кроме того, Государыня приказала Протопопову продолжать расследование дела и вызвала Военного Министра генерала Беляева (убитого впоследствии большевиками), с которым совещалась по этому делу.

На другой день Государыня и я причащались Святых Тайн в походной церкви Александровского Дворца, где по этому случаю была отслужена литургия. Государыня не пустила меня вернуться к себе, и я ночевала в одной из комнат на 4-ом подъезде Александровского Дворца.

Жуткие были дни. 19-го утром Протопопов дал знать, что тело Распутина найдено. Полиция, войдя в дом Юсуповых на следующее утро после убийства, напала на широкий кровяной след у входа и на лестнице, и на признаки того, что здесь происходило что-то необычайное. На дворе они в самом деле нашли убитую собаку, но рана на голове не могла дать такого количества крови… Вся полиция в Петрограде была поднята на ноги. Сперва у проруби на Крестовском острове нашли галошу Распутина, а потом водолазы наткнулись [и] на его тело: руки и ноги были запутаны верёвкой; правую руку он, вероятно, высвободил, когда его кидали в воду; пальцы были сложены крестом. Тело было перевезено в Чесменскую богадельню, где было произведено вскрытие. Несмотря на многочисленные огнестрельные раны и огромную рваную рану на левом боку, сделанную ножом или шпорой, Григорий Ефимович, вероятно, был ещё жив, когда его кинули в прорубь, так как лёгкие были полны водой.

Фото 68. Бездыханное тело Григория Ефимовича Распутина-Нового.

Когда в столице узнали об убийстве Распутина, все сходили с ума от радости; ликованию общества не было пределов, друг друга поздравляли: «Зверь был раздавлен, – как выражались, – злого духа не стало». От восторга впадали в истерику.

Во время этих манифестаций по поводу убийства Распутина Протопопов спрашивал совета Её Величества по телефону, где его похоронить. Впоследствии он надеялся отправить тело в Сибирь, но сейчас же сделать это не советовал, указывая на возможность по дороге беспорядков. Решили временно похоронить в Царском Селе, весной же перевезти на родину. Отпевали в Чесменской богадельне, и в 9 часов утра в тот же день (кажется, 21 декабря) одна сестра милосердия привезла на моторе гроб Распутина. Его похоронили около парка, на земле, где я намеревалась построить убежище для инвалидов. Приехали Их Величества с Княжнами, я и два или три человека посторонних. Гроб был уже опущен в могилу, когда мы пришли; духовник Их Величеств отслужил краткую панихиду, и стали засыпать могилу. Стояло туманное, холодное утро, и вся обстановка было ужасно тяжёлая: хоронили даже не на кладбище. Сразу после краткой панихиды мы уехали. Дочери Распутина, которые совсем одни присутствовали на отпевании, положили на грудь убитого икону, которую Государыня привезла из Новгорода. Вот правда о похоронах Распутина, о которых столько говорилось и писалось. Государыня не плакала часами над его телом, и никто не дежурил у гроба из его поклонниц.

Ужас и отвращение к совершившемуся объяли сердца Их Величеств. Государь, вернувшись из Ставки 20-го числа, всё повторял:

– Мне стыдно перед Россией, что руки моих родственников обагрены кровью мужика.

Их Величества были глубоко оскорблены злодеянием, и если они раньше чуждались Великих Князей, расходясь с ними во взглядах, то теперь их отношения совсем оборвались. Их Величества ушли как бы в себя, не желая ни слышать о них, ни их видеть.

Но Юсуповы и компания не окончили своего дела. Теперь, когда все их превозносили, они чувствовали себя героями. Великий Князь Александр Михайлович отправился к Министру Юстиции Добровольскому и, накричав на него, стал требовать от имени Великих Князей, чтобы дело это было прекращено. Затем, в день приезда Государя в Царское Село, сей Великий Князь заявился со старшим сыном во дворец. Оставив сына в приёмной, он вошёл в кабинет Государя и также от имени семьи требовал прекращения следствия по делу убийства Распутина; в противном случае оба раза он грозил чуть ли не крушением Престола. Великий Князь говорил так громко и дерзко, что голос его слышали посторонние, так как он почему-то и дверь не притворил в соседнюю комнату, где ожидал его сын. Государь говорил после, что он не мог сам оставаться спокойным, до такой степени его возмутило поведение Великого Князя; но в минуту разговора он безмолвствовал. Государь выслал Великих Князей Дмитрия Павловича и Николая Михайловича, а также Феликса Юсупова из Петрограда. Несмотря на мягкость наказания, среди Великих Князей поднялась целая буря озлобления. Государь получил письмо, подписанное всеми членами Императорского дома, с просьбой оставить Великого Князя Дмитрия Павловича в Петрограде по причине его слабого здоровья… Государь написал на нём только одну фразу:

– Никому не дано права убивать.

До этого Государь получил письмо от Великого Князя Дмитрия Павловича, в котором он, вроде Феликса Юсупова, клялся, что он ничего не имел общего с убийством.

Расстроенный, бледный и молчаливый, Государь эти дни почти не разговаривал, и мы никто не смели беспокоить его. Через несколько дней Государь принёс в комнату Императрицы перехваченное Министерством Внутренних Дел письмо княгини Юсуповой, адресованное Великой Княгине Ксении Александровне. Вкратце содержание письма было следующее: «Она (Юсупова), как мать, конечно, грустит о положении своего сына, но «Сандро» (Великий Князь Александр Михайлович) спас всё положение; она только сожалела, что в этот день они не довели своего дела до конца и не убрали всех, кого следует… Теперь остаётся только «ЕЁ» (большими буквами) запереть. По окончании этого дела, вероятно, вышлют Николашу и Стану (Великого Князя Николая Николаевича и Анастасию Николаевну) в Першино – их имение… Как глупо, что выслали бедного Николая Михайловича!»

Государь сказал, что всё это так низко, что ему противно этим заниматься. Императрица же всё поняла. Она сидела бледная, смотря перед собой широко раскрытыми глазами… Принесли ещё две телеграммы Их Величествам. Близкая их родственница «благословляла» Феликса Юсупова на патриотическое дело. Это постыдное сообщение совсем убило Государыню; она плакала горько и безутешно, и я ничем не могла успокоить её.

Я ежедневно получала грязные анонимные письма, грозившие мне убийством и т. п. Императрица, которая лучше нас всех понимала данные обстоятельства, как я уже писала, немедленно велела мне переехать во дворец, и я с грустью покинула свой домик, не зная, что уже никогда туда не возвращусь. По приказанию Их Величеств с этого дня каждый шаг мой оберегался. При выездах в лазарет всегда сопутствовал мне санитар Жук; даже по дворцу меня не пускали ходить одну, не разрешили присутствовать и на свадьбе дорогого брата.

Мало-помалу жизнь во Дворце вошла в свою колею. Государь читал по вечерам нам вслух. На Рождество были обычные ёлки во дворце и в лазаретах; Их Величества дарили подарки окружающей свите и прислуге; но Великим Князьям в этот год они не посылали подарков. Несмотря на праздник, Их Величества были очень грустны: они переживали глубокое разочарование в близких и родственниках, которым ранее доверяли и которых любили, и никогда, кажется, Государь и Государыня Всероссийские не были так одиноки, как теперь. Преданные родственниками, оклеветанные людьми, которые в глазах всего мира назывались представителями России, Их Величества имели около себя только несколько верных друзей да министров, ими назначенных, которые все были осуждены общественным мнением. Всем им ставилось в вину, что они были назначены Распутиным. Но это сущая неправда.

Штюрмер, назначенный премьером, был рекомендован Государю ещё после убийства Плеве (см. «Воспоминания» гр. Витте, т. I, стр. 288). Он принадлежал к старому дворянству Тверской губернии, а не был из немецких выходцев. Он много лет прослужил при Дворе, так что Государь хорошо его знал, считал его за порядочного, хотя и недалёкого человека, который не изменит своим убеждениям. Полагаю, Государь назначил его за неимением под руками кого-либо другого, будучи занят в то время исключительно войной. Штюрмера поместили в Петропавловской крепости недалеко от меня. О его мучениях и смерти уже много написано. Впоследствии один из членов следственной комиссии, социал-революционер Н. Соколов высказался в том смысле, что если бы в ту пору существовало Учредительное собрание, то Милюков сидел бы на скамье подсудимых за клевету на Штюрмера.

Протопопов был назначен лично Государем под влиянием хорошего впечатления, которое он произвёл на Его Величество после его поездки за границу в должности товарища председателя Государственной Думы. Её Величество, получая ежедневно письма от Государя из Ставки, однажды прочла мне письмо, в котором говорилось о Протопопове, представлявшемся Государю по возвращении из-за границы в Ставке. Государь писал о прекрасном впечатлении, которое произвёл на него Протопопов, и (как всегда – под впечатлением минуты, что характеризовало его назначения) что он думает назначить его Министром Внутренних Дел:

– Тем более, – писал Государь, – что я всегда мечтал о Министре Внутренних Дел, который будет работать совместно с Думой… Протопопов, выбранный земствами, товарищ Родзянко.

Я не могу забыть удивление и возмущение Государя, когда начались интриги; однажды за чаем, ударив рукою63 по столу, Государь воскликнул:

– Протопопов был хорош и даже был выбран Думой и Родзянко делегатом за границу; но стоило мне назначить его министром, как он считается сумасшедшим!

Под влиянием интриг Протопопов стал очень нервным, а мне казался, кроме того, очень слабохарактерным. Во время революции он сам пришёл в Думу, где его и арестовали по приказанию Родзянко. И позже он был убит большевиками. Протопопов дружил с Распутиным. Дружба его имела совершенно частный характер. Распутин за него всегда заступался перед Их Величествами, но это и всё.

Н. А. Маклакова Государь в первый раз встретил во время Полтавских торжеств, в бытность Маклакова черниговским губернатором. После длинного разговора с ним на пароходе Государь решил назначить его Министром Внутренних Дел. Государь был им очарован и говорил:

– Наконец я нашёл человека, который понимает меня и с которым я могу работать.

Доклады Маклакова были радостью для Государя, он никогда не тяготился приездами его в Крым или на «Штандарт» и воодушевлялся, занимаясь с ним. Но настало время, когда Великий Князь Николай Николаевич и другие стали требовать его удаления, и, по рассказам самого Маклакова, которые мне передавали, Государь лично ему об этом сообщил на докладе. Маклаков расплакался… Он был один из тех, которые горячо любили Государя, не только как Царя, но и как человека, и был ему беззаветно предан. По желанию Великого Князя Николая Николаевича Маклакова сменил князь Щербатов, начальник коннозаводства, которое было близко и знакомо ему как кавалеристу. Но, несмотря на протекцию Великого Князя, он остался на посту всего только два месяца, так как оказался малосведущим в делах Министерства Внутренних Дел.