Полная версия

Александровская колонна в русле времени. Часть I

Это была довольно сложная задача: математически правильно установить гранитный блок весом около миллиона фунтов на поверхность, имеющую такой же размер; однако именно это и было сделано. Эта первая операция, которая является лишь прелюдией к другим, более важным, показалась нам требующей превозмогания трудностей больших, чем те, которые пришлось преодолеть архитектору Фонтана при возведении обелиска Св. Петра.

Чтобы составить представление о размерах монумента, посвящённого памяти императора АЛЕКСАНДРА I, стоит напомнить его основные размеры.

Тротуар со ступенями у подножия памятника – 4 фута 9 дюймов (1.45 м).

Пьедестал с цельным гранитным основанием – 26 футов (7.92 м).

Основание колонны, 2 фута 6 дюймов (0.76 м).

Монолитный вал, 84 фута (25.6 м).

Капитель и пьедестал (*), 16 футов 6 дюймов (5.03 м).

Статуя без креста – 14 футов (4.27 м), с крестом – 21 фут (6.4 м).

Общая высота памятника от основания площади до вершины креста – 154 фута 9 дюймов (47.17м **).

(*) Пьедестал для ангела

(*) Под футом мы всегда подразумеваем английский фут, который относится к французскому футу, как 0,932 к 1,000.

Наши читатели, вероятно, помнят, что для того, чтобы развеять сомнения, которые мог вызвать у некоторых успех столь грандиозной затеи, мы уже сообщали о счастливом исходе извлечения гранитной массы в каменоломне и рассказывали о том, как эта огромная масса, весившая более девяти миллионов фунтов, была плавно опрокинута к подножию скалы, частью которой она являлась, после чего рабочие приступили к её обработке.

Последняя (ещё только предстоящая) операция, самая трудная из всех, что ей предшествовали, и в которой будет задействовано 3000 человек, станет зрелищем тем более интересным, что в соответствии с волей Его Величества Императора именно те старые храбрецы, служившие под командованием покойного Монарха, воздвигнут памятник, призванный увековечить его память.

Поэтому принимаются все меры, чтобы колонна была доставлена в Петербург в течение следующего июня месяца, и чтобы она была поднята в назначенный день 30 августа (11 сентября), в праздник святого Александра. Это колоссальное предприятие не может не привлечь со всех сторон огромную толпу зрителей, потому что оно достойно того, чтобы привлечь внимание и вызвать интерес тех, кто дорожит памятью о добрых государях и кого благородная гордость заставляет видеть в памятниках, воздвигнутых им признанием, лишь ещё одну славу для нации.

Один из отголосков события

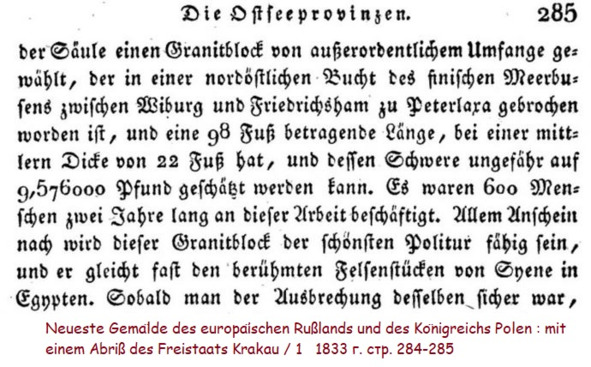

Как дополнение к данной главе, привожу сведения из книги Neueste Gemälde des europäischen Rußlands und des Königreichs Polen: mit einem Abriß des Freistaats Krakau / 1 (Новейшие картины Европейской России и Царства Польского: с эскизом Свободного государства Краков) 1833 г. стр. 284—285

В ней нашлось сообщение о будущей колонне, заготовка для которой на момент написания находилась в Питерлаксе. Колонна упоминается при перечислении объектов северной столицы, достойных внимания.

Площадь перед императорским зимним дворцом, окружённая прекрасными зданиями, на которой нынешний император воздвигает покойному императору Александру памятник, который будет состоять из колоссальной колонны дорического ордера и внешним видом будет напоминать колонну Траяна в Риме. Художник Монферран, которому было поручено совершить эту работу и который также является главным архитектором строительства Исаакиевской церкви, выбрал для ствола колонны блок гранита необычайных размеров, который был добыт в северо-восточной бухте Финского залива между Выборгом и Фридрихсгамом в Петерлаксе. Его длина составляет 98 футов (29,87м), средняя толщина – 22 фута (6,71 м), а вес можно оценить примерно в 9576000 фунтов (4 343,6 т). На этих работах в течение двух лет было занято 600 человек. Этот гранитный блок, похоже, поддаётся самой прекрасной полировке и напоминает знаменитые скалы Сиены в Египте.

Как только стало ясно, что он выломан, началась непрерывная работа по его округлению. Судно длиной 150 футов (45,72 м), специально построенное для перевозки этого камня, стоит на якоре в гавани этой каменоломни, и ожидается, что эта колонна, которая будет иметь 12 футов (3,66 м) в диаметре и 84 фута (25,6) в высоту, вскоре будет видна плывущей по Неве на судне, буксируемом несколькими пароходами. Говорят, что весь памятник, включая постамент колонны и крест, достигает высоты 154 фута (46,94 м). Постамент, также выполненный из гранита, будет облицован бронзой и украшен древнерусской металлической «облицовкой» (в оригинале – «арматурой»), а также греческими и римскими трофеями, металл для которых будет получен из пушек, отбитых у противника. На боковой стороне вы прочтёте простую надпись: «Александру I, благодарная Россия».

Глава 4

16 июля 1832 (№84)

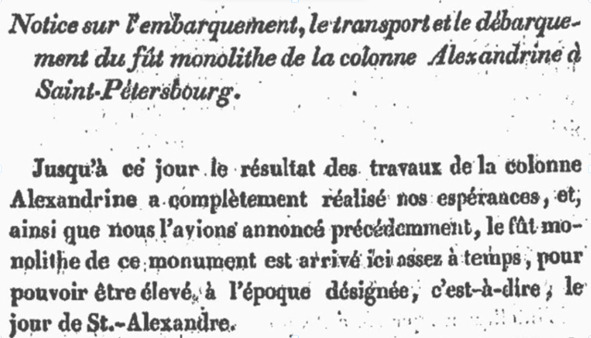

Параллели с самыми известными монолитами. Погрузка, транспортировка и выгрузка монолитного ствола колонны.

На сегодняшний день результат работы над Александровской колонной полностью оправдал наши надежды, и, как мы уже сообщали ранее, монолитный ствол этого памятника прибыл сюда вполне вовремя, чтобы его можно было возвести в назначенное время, то есть в день Святого Александра (Александра Невского, имя которого получил при крещении Александр I).

Те, кто не имел возможности узнать, какие трудности понадобилось преодолеть для погрузки и выгрузки этой гранитной массы, несомненно, с интересом прочтут следующие подробности, касающиеся этих операций. Чтобы лучше оценить это великое предприятие и заслуги человека, которому оно было поручено, мы считаем необходимым прежде всего сообщить нашим читателям, что во время своих частых поездок в Финляндию для работы над 48 колоннами церкви Св. Исаакия г-н де Монферран, главный архитектор монумента, продолжающий его строительство, заметив гранитный блок длиной 100 футов (30,5 м), задумал использовать его для украшения столицы. Этот художник, который на протяжении 12 лет продолжал привлекать внимание к этому необычному монолиту, (уже едва было не) отчаялся использовать его, когда его пригласили представить проект памятника, призванного увековечить память покойного императора АЛЕКСАНДРА. Возможность была благоприятной; г-н Монферран предложил (в качестве второго варианта) колонну, цельный ствол которой был бы высотой 84 фута и 12 футов в диаметре (*). Подобный памятник, который превзошёл бы всё, что в этом жанре создали древние и современные мастера, соответствовал взглядам Его Величества ИМПЕРАТОРА; его утвердили.

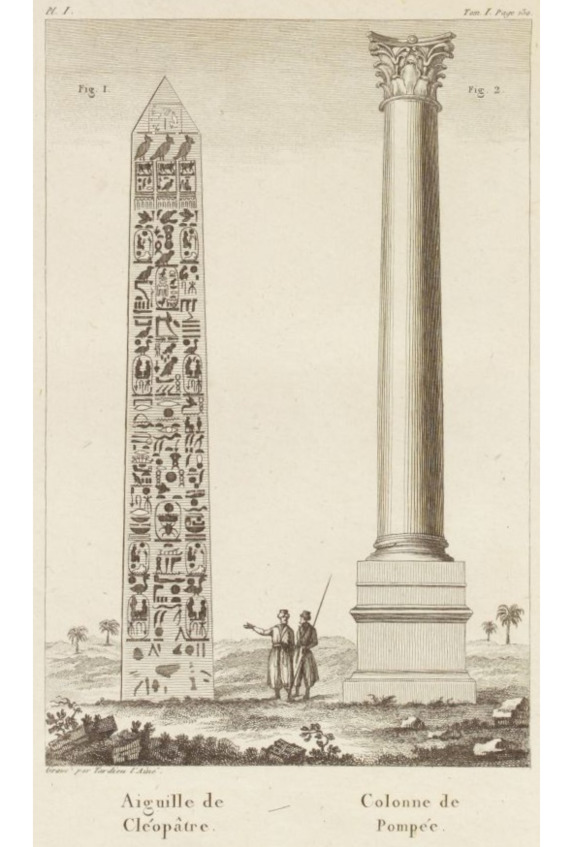

(*) Здесь указаны высоты наиболее известных монолитов,

Александрийская колонна, известная как колонна Помпея … 63 фута.

Колонны Пантеона, в Риме …………………… 46 футов 9 дюймов 11 линий.

Обелиск собора Святого Петра ………………………………………….. 78 футов.

то же в Александрии, известный как игла Клеопатры …….. 65 футов.

Правда, древний обелиск, который император Август воздвиг в большом цирке в Риме, и который сегодня стоит на площади Святого Иоанна Латеранского, имеет высоту 99 футов, но он состоит из трёх частей.

Колонны Исаакиевского собора в Санкт-Петербурге имеют высоту 56 футов, а Александровская колонна – 84. Последняя является самым большим из известных монолитов.

Купец по имени Архип Шихин, работавший над колоннами Исаакиевской церкви, был тем первым человеком, кому архитектор предложил возглавить работу над монолитом. Также, чтобы создать конкурентное преимущество, г-ном Монферраном был рекомендован другой купец, доказавший своё мастерство, – Василий Абрамович Яковлев. Тем временем купец Шихин умер, и операция была поручена Яковлеву.

Sonnini de Manoncourt, Charles-Nicolas-Sigisbert Voyage dans la haute et basse Egypte, fait par ordre de l’ancien gouvernement, et contenant des observations de tous genres… 1798

Ум, проявленный этим подрядчиком во время извлечения монолита, и успешный результат, полученный им при опрокидывании этой грубой массы весом в 9 миллионов фунтов, убедили главного архитектора доверить ему обтёску и погрузку колонны, возложив на него ответственность за неё вплоть до выгрузки (и откатки) на 70 футов (21.3 м) за пределы набережной (*).

Копия контракта, заключённого с А. Е. Шихиным 5 июня 1826 г.

(*) Безпристрастность, с которой мы рассказываем о событиях в каменоломне Питерлакс, заставляет нас отметить, что обтёска колонны была поручена подрядчику только при условии, что за ней будет наблюдать главный архитектор, который, не имея времени посещать место, назначил руководить работой г-на Паскаля, одного из своих помощников. Именно этот художник в соответствии с полученными эскизами и инструкциями округлял колонну до того состояния, в котором она нынче находится.

Помните, мы сообщали, что в каменоломне Пютерлаксе в море был сооружён передовой (заходящий в глубь моря) пирс*, разделённый каналом в виде шлюза, в котором должно было находиться судно. После того как прочность тараса была проверена, и стало ясно, что судно находится в хорошем состоянии, купцу Яковлеву было велено заняться погрузкой колонны.

(*) – он же, по-русски, тарас – конструкция из бревенчатой клети с каменной засыпкой

В соответствии с обязательствами 5 июня судно встало перед каменоломней на якорь, и подрядчик с 400 рабочими приступил к приготовлениям, о которых мы сообщим ниже.

Очисткой канала, в котором должно было находиться судно, были заняты две команды рабочих, которые день и ночь трудились, сменяя друг друга. Чтобы получить глубину в 10 футов (3.1 м), необходимую для установки судна, нужно было удалить два фута плотной глины. Работы по углублению дна проводились достаточно быстро, чтобы не мешать другим работам.

Чтобы доставить колонну от места её выломки до судна, ей нужно было преодолеть по ровной дороге расстояние около 300 футов (91.5 м), но этому прохождению препятствовали многочисленные неровности скал. Подрядчик взорвал их, обломки были перенесены подальше, а путь окончательно выровнили, разместив по всей его длине балки, одну рядом с другой, так, чтобы они располагались на одном уровне. (*)

(*) – в поперечном сечении дорога должна была быть строго горизонтальной, путь выравнивали по ватерпасу.

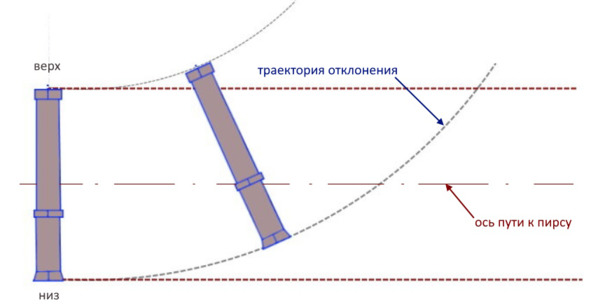

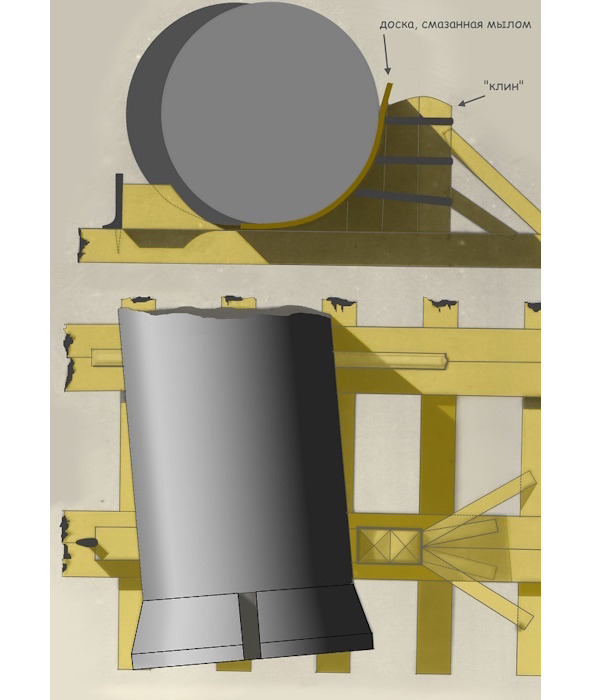

Одновременно с завершением обустройства нижней части пути колонну спустили к пирсу. Для перемещения этой массы, которая по мере продвижения принимала отклоняющееся от курса направление, обусловленное разной величиной её концов, достаточно было восьми кабестанов. Поскольку для осуществления погрузки было необходимо, чтобы колонна была установлена на левом борту параллельно кораблю, подрядчик был вынужден во время перекатки несколько раз поворачивать ствол, чтобы компенсировать эту разницу, которая нарушила бы параллельность ствола (причалу). Этот поворотный маневр осуществлялся с помощью прочного, обитого железом клина, останавливающего колонну, и находящегося на расстоянии 12 футов от её основания. Между этим клином и колонной было вложено несколько досок, покрытых мылом. Шесть кабестанов, поддерживаемых блоками, тянули колонну вперёд, в то время как два других, установленных сзади, удерживали её в точке поворота. (12 футов – 3.7 м)

После пятнадцати дней напряжённой работы подрядчику Яковлеву удалось установить колонну на конце пирса. По ширине пирса были уложены 28 балок длиной 35 футов (10.7 м) и шириной 2 фута (61 см), самых прочных, какие только смог достать этот купец, и которые он привёз из Петербурга. Эти балки сообщались с судном и все вместе образовывали наклонную дорожку (*), которая должна была опускаться перед колонной при вкатывании на палубу. Десять кабестанов, установленных на стоящей отдельно в море части пирса, по данному сигналу должны были приступить к погрузке. Для направления канатов у подножия колонны спереди и позади были поставлены 60 рабочих. Судно было пришвартовано другими канатами, которыми его обвили и закрепили к молу.

(*) – Устройство дороги будет описано в другой главе

Утром 19 июня, когда все эти подготовительные работы были завершены, предприниматель Яковлев отдал приказ о погрузке. Затем колонна покатилась вперёд; она уже достигла края палубы, и операция близилась к завершению, когда непредвиденный случай вызвал смятение среди рабочих.

28 балок, служивших переходом для монолита, из-за движения корабля одновременно оказались на весу (*). Не в силах больше выдерживать такой огромный вес, все эти балки разом сломались, а затем колонна врезалась в их обломки. При первом же треске древесины подрядчик и его отец, а также рабочие, прокладывавшие канаты, поспешно отступили, так что этот несчастный случай, который для многих людей мог оказаться смертельным, не стоил жизни никому, и, что самое необычное, никто не пострадал.

(*) – Во время накатки балки «покаты» одновременно утратили опору в средней своей части и опирались одним концом на край пирса, вторым – на середину палубы. В этот момент колонна находилась над палубой, но не достигла середины её.

Конструкция клина для выпрямления направления качения колонны (на основе чертежа Антонио Адамини). Папка презентации Адамини хранится в архиве НТБ ПГУПС

Оправившись от потрясения, вызванного падением монолита, г-н Яковлев, не будучи обескураженным этим новым препятствием, напротив, обрёл больше энергии. Несмотря на усталость рабочих, не прекращавших работу ночью, были немедленно приняты все меры предосторожности, чтобы удержать колонну на судне, которое, накренившись на бок, глубоко увязло в глине. После сорока восьми часов неслыханных усилий и с помощью умело комбинированных действий колонна была возвращена на середину палубы судна, которое тут же восстановило равновесие и было спущено на воду.

Один уважаемый человек (*), находившийся в каменоломне Питерлакс в то время, когда происходили все эти работы, оказал нашему предпринимателю большую помощь, взяв на себя ответственность за столь опасное предприятие, которое ещё более было затруднено положением монолита и перевернувшегося судна (**), борт которого покоился на дне моря на глубине 9 футов (2.7 м). Он был свидетелем того, как подрядчик, заметив нескольких рабочих, медленно и нерешительно направлявшихся к своим постам, немедленно бросился к колонне и своим хладнокровием и присутствием духа вернул тем мужество, так что они уже не вспоминали об опасностях, которым подвергались два дня назад.

(*) – Монферран упоминает присутствовавшего в каменоломне графа Юлия Помпеевича Литте (Джулио Ренато Литта-Висконти-Арезе), с 1832 г. бывшего председателем Комиссии для построения Исаакиевского собора.

(**) – судно не перевернулось, но, погрузившись пригружённым колонной левым бортом и упёршись дном в донную глину, оно лишь на пол аршина (около 35 см) возвышалось им над водой. Правый борт был прикреплён к тарасу, и, поднявшись, упёрся в его стенку.

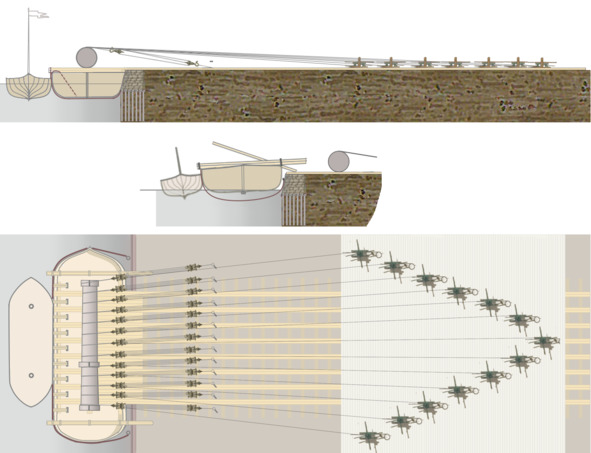

Сразу после того, как монолит был поднят на борт, на буксир перевозившего его корабля были отправлены два пироскафа (*). После перехода в 160 вёрст, который продолжался четыре дня из-за неполадок в работе машины одного из пироскафов, столь нетерпеливо ожидаемая колонна прибыла сюда 1 июля, в счастливую годовщину рождения Е. В. ИМПЕРАТРИЦЫ. С этого момента предприниматель взял на себя заботу о его выгрузке. Будучи единолично ответственным за эту операцию, он не упустил ничего из того, что могло бы способствовать её успеху. Его первой заботой было извлечь из-под воды в том месте, где должно было находиться судно, шпунтовые сваи перемычки, оставшиеся после строительства причала. Затем на основании нижних конструкций этой набережной он построил прочный каркас, чтобы с помощью вертикальной плоскости устранить неудобства (наклонной) гранитной стены её; что облегчило подход колонны, не оставив зазора между судном и причалом.

(*) – первый экспериментальный пароход был назван пироскафом, это название было в ходу в начале 19 века.

Завершив эту работу, г-н Яковлев приказал по всей длине колонны разместить рядом (бок о бок) тридцать пять балок, которые соединяли причал с судном. Одиннадцать из этих балок проходили под колонной и пересекали палубу судна, на концах которого всё ещё были закреплены шесть других очень больших балок, связанных вместе и опиравшихся одним концом на причал, на который они заходили на шесть футов, а с другой стороны – на второе тяжело нагруженное судно, назначением которого было создание противовеса, который предотвращал бы опрокидывание во время выгрузки. Судно также охватывали и надёжно прикрепляли к причалу двенадцать канатов. Двадцать кабестанов были расставлены таким образом, что четырнадцать из них должны были тянуть колонну на берег, а остальные шесть – удерживать судно.

Выгрузка колонны (за основу взяла чертёж Адамини)

С момента прибытия колонны её ежедневно посещало большое количество людей. 3 июля Их Величества Император и Императрица в сопровождении Его императорского высочества великого наследного князя, Её высочества великой княгини и Его королевского высочества принца Вильгельма Прусского соизволили приехать, чтобы увидеть её и подняться на борт корабля. Так как выгрузка была назначена на 12-е число, с утра того же дня огромная толпа заполнила Адмиралтейский бульвар и площадь. Наклонная плоскость, по которой колонна должна быть поднята под огромные леса, благодаря мудрой предусмотрительности, была преобразована в огромный амфитеатр, который в одно мгновение заполнила публика. То же самое можно сказать и о трибунах, которые были устроены для почётных гостей, и которые сразу же заполнились.

В полдень, чтобы привлечь благословение небес на успешное завершение выгрузки, состоялась торжественная служба, на которой присутствовали члены комиссии, ответственные за руководство работами, а также главный архитектор.

Его императорское высочество наследный князь Михаил, а также Его королевское высочество герцог Вюртембергский прибыли на место заранее и подробно осмотрели сооружения, которые не оставили у них никаких сомнений относительно успеха выгрузки. Их Величества ИМПЕРАТОР, ИМПЕРАТРИЦА и их августейшая семья в сопровождении Его Королевского Высочества Принца Вильгельма Прусского прибыли на пироскафе в 2 часа дня и сошли в Зимний дворец. Затем разразился сильный шторм и ливень, из-за чего операция была приостановлена на три четверти часа. Однако, после того как Император соизволил отправиться в рабочее ограждение и с интересом осмотреть приготовления вокруг монолита, Его Величество приказал г-ну Василию Яковлеву начать выгрузку; в тот же самый момент послышался звук колокола, рабочие пали ниц, и после короткой и пылкой молитвы был отдан приказ привести машины в движение. Затем было видно, как огромный колосс затрясся, легко двинулся, затем бесшумно спустился с судна, на котором он находился, и остановился около дворца под окном, из которого Его Величество Император наблюдал за всей операцией.

По завершении выгрузки, длившейся 10 минут, Его Величество Император соизволил выразить предпринимателю Яковлеву своё удовлетворение произведёнными им хорошими распоряжениями и их счастливым результатом. Затем Её Величество посетила внутренние помещения корабля (*) и отбыла под шумные возгласы радости рабочих и толпы, всегда радостной в Ее присутствии.

(*) Судно, использовавшееся для перевозки монолитного фуста Александровской колонны, было построено в Санкт-Петербурге на верфях купца Громова под руководством г-на. полковника Гласина, один из самых выдающихся строительных офицеров Императорского флота, согласно планам Его Превосходительства Генерала Брюна.

Дополню здесь Монферрана. Генерал Яков Яковлевич Брюн де Сен-Катерин – французский кораблестроитель, находившийся на службе в России с 1799 года, где начал с корабельных мастеров. Его «трудами и усердием» на воду было спущено много превосходных кораблей, а сам он стал генерал-лейтенантом флота.

Пресса не дремала…

Как выяснилось, эта статья была также опубликована 1 апреля 1833 г. в «Nouvelles annales des voyages, de la géographie et de l’histoire…»

«Извещение о погрузке, транспортировке и выгрузке монолитного вала Александрийской колонны в Санкт-Петербурге.

На сегодняшний день результат работы над Александровской колонной полностью оправдал наши надежды, и, как мы уже сообщали ранее, монолит этого памятника прибыл сюда вовремя, чтобы его можно было установить в назначенное время, то есть в день святого Александра.»

В баварской газете Munchener politische Zeitung было обнаружено сообщение о подъёме Александровской колонны, в котором содержится ряд ранее неизвестных деталей этой операции. Мне встретилось несколько терминов, употребляемых немцами, например, пандус, по которому вкатывали колонну, и помост-платформу, на котором были установлены кабестаны и выполнялись работы, немцы называют Apparat (оборудование, приспособление, махина/громадина), для лесов-каркаса у них своё название, а кабестаны/шпили, или, по-немецки – Erdwinden (земляные вороты). Можно встретить и иноземные единицы измерения: фунт – 0.5 кг, фут (скорее всего взяли у Монферрана, ибо у немцев иное название – fuss) – 0.3 м. Для удобства восприятия я поделила текст на абзацы.

Баварская газета с приведённой статьёй

День святого Александра Невского (11 сентября – по старому стилю) был выбран для того, чтобы на площади перед императорским Зимним дворцом из горизонтального положения поднять на уже готовый постамент гранитный колосс и закрепить его там. Для этой цели всё пространство от набережной до середины Исаакиевской площади (расстояние от набережной вглубь застроенной территории) было снабжено аппаратом, который плавно поднимался на высоту основания колонны (более 30 футов – 9.1 м!!!) и был соединён с колоссальным каркасом из балок, который (аппарат), возможно, был когда-либо построен. Он занимает более половины площади, полностью обшит досками толщиной в 3 дюйма (7.6 см) и, среди прочего, усеян 2 600 000 больших корабельных гвоздей; на его платформе можно было совершать кавалерийские маневры.

На этой платформе покоятся леса для возведения колонны, и, несмотря на прочность этой платформы, всё равно была признана необходимость обеспечить путь, на котором должен был перевозиться столб, максимально прочными фундаментными стенами, которые, если смотреть снизу, напоминали бы трёхэтажный дом. На этих стенах возведена башня лесов с огромными взаимосвязанными контрфорсами, проходящими через платформу до самого основания; наверх ведет широкая и удобная лестница. На транспортировку колонны от причала до места её установки отводилось всего три недели.

Колонну, с помощью змееподобных канатов, обвитых (вокруг фуста) несколько раз, медленно подкатили шпилями к аппарату, положили поверх огромных балочных саней (beam sledge) и затем подтолкнули на них к раме основания, на расстояние 210 шагов. После этого 60 канатов, пропущенных через три и четыре железных шкива (*), прикрепили к такому же количеству кабестанов, а другие концы канатов (имеется в виду подвижный блок талей) крепились в большим петлям на самой колонне. Канаты, на которых были подвешены шкивы, состояли из 400 шнуров, и каждый канат выдерживал вес 40 пудов (1600 фунтов). Так был подготовлен день, когда величественное произведение должно было занять своё место.

(*) – речь о подвижном и неподвижном блоках полиспастов