Полная версия

Александровская колонна в русле времени. Часть I

Александровская колонна в русле времени

Часть I

Взор

© Взор, 2025

ISBN 978-5-0065-8531-7 (т. 1)

ISBN 978-5-0065-8532-4

Создано в интеллектуальной издательской системе Ridero

Здравствуйте, уважаемые читатели!

Название книги, что перед вами, не случайно. История создания Александровской колонны изложена мною в окружении сведений об аналогичных сооружениях, о технических достижениях и об изобретениях того времени. Это позволяет видеть не только уникальность замечательнейшего творения рук человеческих, но также то, что даже простейшими, имеющимися в начале 19 века средствами, возможно достижение вершин такого уровня, и оно оказалось по плечу русскому народу – нашим предкам.

Становится понятно, почему наряду с Петром I именно Александровская колонна, Исаакиевский собор и их автор – французский архитектор Огюст Монферран, оказались «особо любимыми» целями для нападок, отрицания и лжи зачинщиков и адептов альтернативной истории. Тогда, когда другие даже в мыслях не тщатся повторить славные подвиги древних созидателей, Монферран пишет:

«Однако средства, которыми располагали египтяне для строительства пирамид, возведения обелисков и тех огромных гранитных колоссов высотой в шестьдесят футов, которые до сих пор стоят перед дворцом Осимандиаса, не утрачены.

Зачем оставаться неподвижным и довольствоваться любованием произведениями древности, когда, объединив усилия, мы можем если не превзойти, то хотя бы сравниться с ними?»

Но к этим словам Монферрана мы ещё обратимся не раз. А пока о книге, что перед вами.

Со многими из вас, уважаемые читатели, мы уже встречались на dzen канале Яндекса, где вот уже несколько лет в противостоянии навязываемой нам западом альтернативной истории я публикую свои статьи по самым разным темам давних времён. В их ряду история двух творений Монферрана – Александровской колонны и Исаакиевского собора получилась наиболее развёрнутой, особо насыщенной деталями и аспектами рассмотрения. Многое, прежде не известное современному читателю было найдено в старинных публикациях (книгах, газетах и документах). Большой пласт информации обнаружился в публикациях на иностранных языках – французском, немецком, итальянском и др. То, что встретилось, переводила, соединяла с уже известным и сразу знакомила с этими материалами читателей канала.

Как инженера строителя меня более всего интересовали технические детали, особенно то, как решались проблемы добычи, перевозки и обработки гранита, как поднимали и устанавливали колонны столь огромного веса, когда не было современной нам техники. То есть, особо интересовала меня технология – стандартные и нестандартные решения. Поскольку подобные задачи (добыча, транспортировка и установка монолитов большого веса) были единичными и решались по-разному, в зависимости от условий и возможностей созидателей, я постаралась ознакомить вас, уважаемые читатели, и с примерами этих решений. Все они представляют собой контекст самого настоящего подвига русского народа в достижении вершин, ни тогда, ни до сих пор никем не превзойдённых по разным объективным причинам (начиная от желания заказчика). Однако, эта непревзойдённость – не основание и не доказательство для утверждений альтернативщиков о невозможности создания аналогов в 19 веке, а, тем более, в наше время. Правильные инженерные решения, знание и верное использование законов и средств механики, а также тяжкий труд многих сотен рабочих в течение продолжительного времени позволили создать «невозможное».

Всё это прослеживается во множестве моих статей, посвящённых Монферрану, Адамини, Исаакиевскому собору и Александровской колонне. Мне давно уже советовали собрать в одно целое эти материалы и создать отдельную книгу, читать которую гораздо удобнее, чем отыскивать на канале отдельные статьи. До последнего времени я всё как-то на это дело не решалась. К старту пригласили просьбы от питерских экскурсоводов, высказанные в комментариях.

Эту книгу я пишу почти в той же манере, какую выработала для себя, и какую считаю наиболее понятной вам. То есть материалы самых различных источников будут соединяться аналогично сложению минеральных зёрен в текстуре гранита-рапакиви. Главные темы, подобно крупным «почкам» зёрен полевого шпата, окружаются и соединяются в единоцелое кристаллами зёрен других минералов – сведений, представляющих информацию времён сооружения памятника, или аналогов, коими изобилует история. Описание технологий и инженерных решений станет цементирующим материалом. Тем самым постараюсь раскрыть красоту истории Александровской колонны, прочность её внутренних связей и устойчивость её основания в веках памяти народа нашего.

О размещении материалов в этом томике.

В первой части вы найдёте перевод первой книги Монферрана об Александровской колонне, изданной в год её открытия – в 1834 г. Она малоизвестна, однако интересна тем, что главами её стали статьи в прессе, опубликованные в ходе работы над созданием памятника, то есть, писались для современников. В завершении архитектор публикует планы содержания своего будущего альбома (1836 года издания).

Поскольку о колонне я пишу в контексте истории, то во второй части книги привожу сведения о неудачной попытке американцев создать колонны, аналогичные исаакиевским, в самом начале 20-го века. Горесть крушения их амбиций связана, прежде всего, с недочётами по токарной обработке больших гранитных монолитов на гигантском станке. Разумеется, в завершении будет «разбор» полётов.

Материал о создании великолепного качества альбома Морферрана (1836 г.) – это содержание третьей части. Действительно, альбом сам по себе является выдающимся произведением как автора, так и исполнителей. Долгое время, как проигравшая в войне с русскими сторона, по политическим соображениям французы старательно отворачивались от своего соотечественника Огюста Рикара де Монферрана и, тем более, от сооружения Александровской колонны – памятника Александру I. Как пишет Филипп Хофер: «…Ещё один великолепный фолиант, выполненный в том же духе, избежал даже библиографического внимания. В стандартных справочниках он чаще игнорируется, чем упоминается.» В этой части много сведений, интересных не только искусствоведам.

К данному материалу я добавила перевод введения из книги французского архитектора Лебаса (также, Леба – Louis-Hippolyte Lebas), которому в конце тридцатых годов 19-го века была поручена вывозка египетского обелиска из Луксора во Францию и установка его в Париже. Вы можете сравнить подходы двух архитекторов к сооружению памятников – Луксорского обелиска и Александровской колонн и к созданию альбомов.

И в завершение, совсем коротко, о построении энтазиса (полноценно будет во второй книге).

Забегая вперёд.

В следующем томике (Часть II) собрана информация о работах в Питерлаксе, приводятся сведения о дальнейшей судьбе замечательного судна, построенного для перевозки монолита колоссального веса, и, собственно, перевод основного альбома Монферрана 1836 г. Вниканию в особенности технологий того времени, приведению многочисленных «свидетельских показаний», а также критике альтернативных версий отводится место в последующих томиках книги.

Позвольте представиться. Образование у меня самое технарское – инженер по строительству мостов. Имеется строительная практика по специальности и богатый жизненный опыт. А вот филологического образования нет. В книге очень много переводов, сделанных с помощью он-лайн переводчиков, с привлечением бумажных томиков французско-русских словарей не только общего профиля, но и технического. Потому, всегда приветствую у себя на канале поправки читателей. Если в книге обнаружите неточности, прошу сообщить о них на Дзене в комментариях.

Знакомство с дореволюционными публикациями позволило мне пополнить и оживить лексикон словами, кои нынче употребляются не столь часто, но весьма ценны своим колоритом.

Чуть не упустила: о) Изображения взяты из различных источников: часть из старинных публикаций (книги и пресса), часть – из альбома Монферрана, снимки карьера – с сайта о Виналхейвене, несколько картинок – домашнего изготовления.

С уважением. Взор.

Часть I

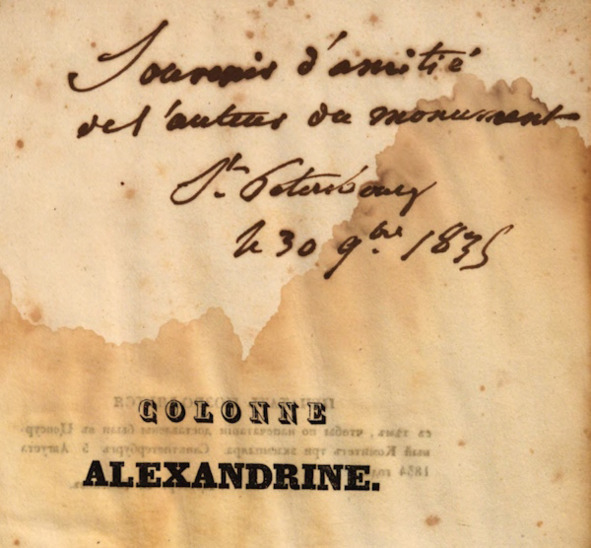

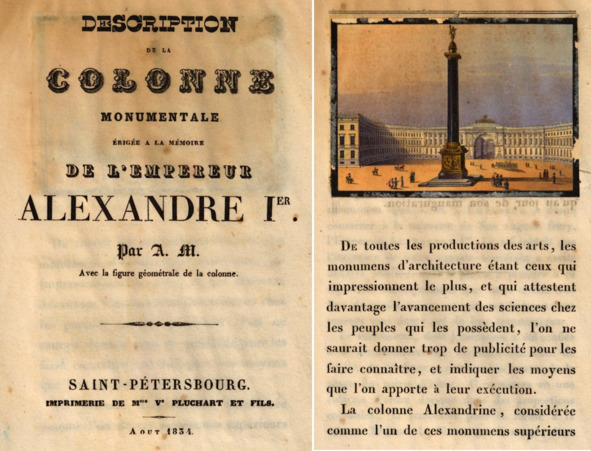

Первый альбом Монферрана

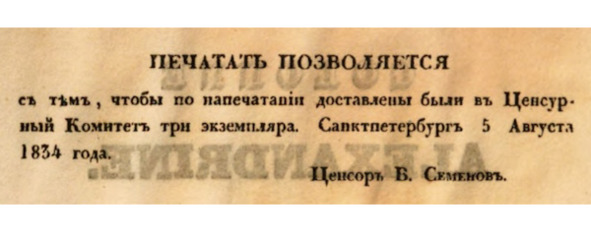

Знакомство с Александровской колонной, наверное, следует начать с азов – с чтения первых статей Монферрана, написанных для публики в процессе создания им памятника Александру I. Эти статьи в разное время были опубликованы в прессе. В 1834 году архитектор собрал их в небольшую книжицу и издал сразу после открытия монумента. Экземпляр найденной и переведённой книги хранится в библиотеке Мичиганского университета.

Второй альбом Plans et details du monument consacre a la memoire de l’empereur Alexandre (1836 г.) был написан Огюстом Монферраном много обстоятельнее и известен гораздо больше. Именно его вместе с архивными документами и чертежами используют в своей работе реставраторы. Во второй альбом архитектор добавил иллюстрации – пластины чертежей и рисунки художников, нанятых для запечатления хода работ в штат Комиссии по строительству Исаакиевского собора. Эти рисунки, выполненные до изобретения фотографии, облегчают нам восприятие той эпохи.

Начну с первого издания, поскольку написанное в нём предназначалось для людей, бывших свидетелями работы, ведущейся над памятником, тогда как второй альбом написан, прежде всего, для истории.

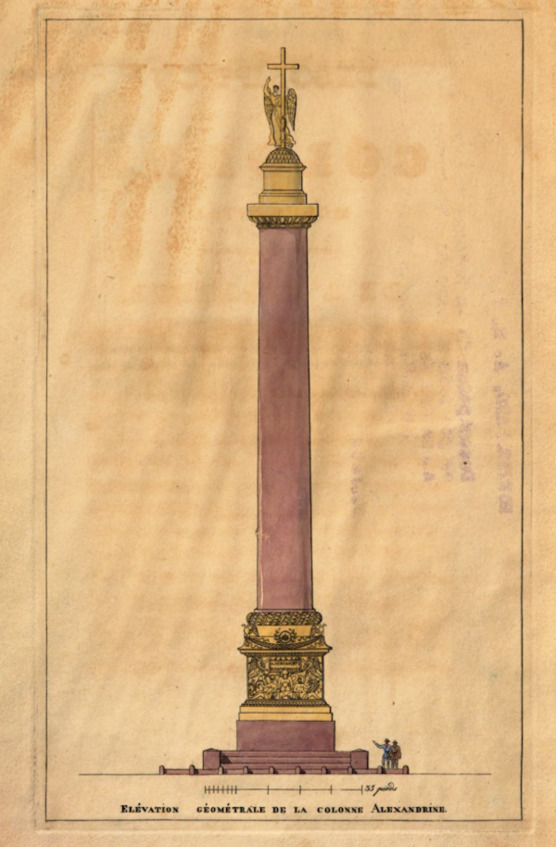

Описание монументальной колонны, воздвигнутой в память императора Александра I. А. М. (*) с геометрической фигурой колонны. Санкт-Петербург. Типография М. В. Плюшара и сыновей. Август 1834 г.

(*) – видимо, А. М. – Август Монферран

Из всех произведений искусства архитектурные памятники производят наибольшее впечатление и служат лучшим доказательством развития науки у обладающих ими народов. Нельзя не уделить должного внимания их известности и указанию средств, использованных для их создания.

Александровская колонна, считается одним из тех превосходных памятников, которые приумножают славу великой нации, – мы предлагаем вниманию публики эту заметку, состоящую из сборника статей, которые в течение нескольких лет публиковались в политическом и литературном журнале С.-Петербурга, о ходе работ над этим памятником, начиная с извлечения его монолита в каменоломне и до дня его торжественного открытия.

Глава 1

29 сентября 1831 г. (№117)

Причины, определившие выбор монолита; каменоломня, из которой он был изъят; анализ его гранита; его добыча и опрокидывание камня на дно.

И древние, и современные люди всегда испытывали потребность увековечить память о великих правителях, великих людях и великих подвигах с помощью памятников. Действительно, история запечатляет памятные события и передаёт их будущим поколениям; но если для небольшого числа учёных* она говорящая, то для простого человека она немая. Памятники же – это вечно открытая страница, из которой обыватели в любой момент могут почерпнуть знания о событиях прошлого, по праву гордиться при виде выдающихся примеров, завещанных им их славными предками, и воспылать благородным желанием подражать им.

* – т. е. людей образованных, умеющих читать

Однако трудно объяснить, почему вот уже несколько столетий самые цивилизованные народы Европы, достигшие, благодаря глубокому знанию наук, столь высокого уровня процветания, в искусстве и, особенно, в архитектуре остаются гораздо ниже древних народов, причём настолько, что, рассматривая памятники последних, вызывающие уважение на протяжении веков, мы не можем не признать своей неполноценности.

Средства, которыми располагали египтяне для строительства пирамид, возведения обелисков и тех огромных гранитных колоссов высотой в 60 футов, которые до сих пор стоят перед дворцом Озимандиаса (см. стр. 22), не были, однако, утрачены. Когда римляне, в свою очередь, привели свои галеры с самыми большими обелисками из Александрии в Тибр и триумфально установили их посреди своих цирков, они доказали всему миру, что нет ничего невозможного для человека, если он руководствуется твёрдой волей и чувством собственного величия.

Почему же мы должны оставаться недвижимыми и довольствоваться восхищением произведениями древних, когда, напротив, мы должны объединить наши усилия, чтобы сравняться с ними?

Несомненно, этими благородными идеями руководствовался Его Величество Император, желая передать потомству ослепительное свидетельство народной благодарности за царствование своего Августейшего брата, Императора АЛЕКСАНДРА, и выразил желание воздвигнуть монумент в его память. Мы уже упоминали, что этот памятник, который предполагается воздвигнуть в центре площади Зимнего дворца, будет иметь некоторое сходство с колонной Траяна; но как мог его создатель быть настолько безрассудным, чтобы соперничать с неподражаемыми шедеврами скульптуры, украшающими эту колонну, воплощение всего самого прекрасного, что создано гением? Самые искусные художники нашего века не осмелились бы на такое. Поэтому ему пришлось бы либо смириться с этими несовершенными подражаниями, которые только показывают неполноценность современного искусства, либо полностью отказаться от этого вида красоты, компенсируя, если возможно, это отсутствие другим преимуществом, которое придало бы памятнику особый характер величия и грандиозности. Г-н де Монферран выбрал последний вариант, предложив для основания колонны гранитный блок необычайных размеров, который он обнаружил во время своих частых инспекционных поездок в одной из каменоломен, где добывались 48 колонн церкви Святого Исаакия.

Люди, знакомые с трудностями добычи гранита определённого размера, не могли поверить, что из него можно извлечь колонну диаметром 41 фут и высотой 84 фута, и с тревогой ожидали момента, когда будет объявлен результат этой затеи. Теперь, когда кропотливая работа увенчалась успехом, мы считаем, что нашим читателям будет интересно взглянуть на каменоломню и средства, использованные для того, чтобы обеспечить столицу одним из самых необычных памятников, на которые когда-либо отваживался человек.

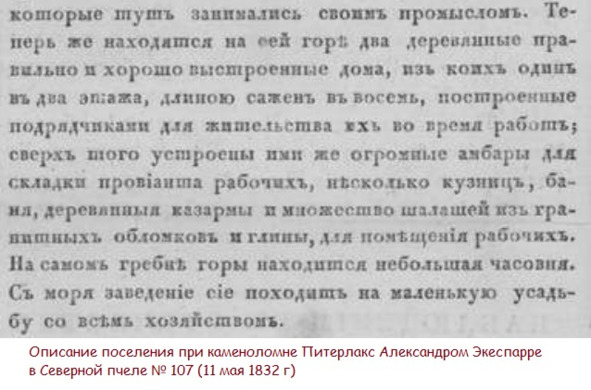

В одной из бухт на северо-востоке Финского залива, между Выборгом и Фридрихсгамом, находится каменоломня Питерлакс (*), к которой ведёт неровная тропа, проложенная между скалами. Расположенная на полпути вверх по побережью и примерно в 300 футах от пляжа, эта каменоломня имеет живописный и дикий вид. Единственными следами человеческих рук, которые можно увидеть, являются скопившиеся обломки недавно отколовшихся гранитных масс и несколько жалких хижин, вокруг которых сгруппированы земляные хижины рабочих. Гора находится на высоте 49 футов над уровнем моря и наклонена на 5 градусов к горизонту в сторону точки на берегу, где построен передовой пирс для облегчения погрузки монолита. Вершина этой примитивной скалы местами голая, а местами покрыта тонким слоем почвы и кустарников. Масса, которую нужно было извлечь для изготовления ствола колонны, составляла 98 футов в длину и среднюю толщину – 22 фута; её вес можно оценить примерно в девять миллионов пятьсот семьдесят шесть тысяч фунтов (4 343, 600 тонн). Она была высечена из цельной скалы с трёх сторон (**). Эта замечательная работа, требующая мужества и терпения, в которой постоянно было задействовано 600 рабочих, продолжалась два года. Эта плотная порода без какой-либо помощи глютена (клейковины) обладает в своих составных частях такой адгезией, что их легче разломить, чем расщепить.

(*) – Питерлакс, откуда мы и позаимствовали название, – это почтовая станция, где мы съезжаем с главной дороги на боковую дорогу, ведущую к каменоломне. Расстояние от Выборга до этой станции 76 вёрст, а от Фридрихсгама – 36 вёрст.

(**) – Поскольку, для того чтобы высечь ствол рассматриваемой колонны, извлечение столь большой массы было бы безполезным, следует отметить, что мы хотели воспользоваться трещиной, которая почти полностью разделяла скалу у её основания, и что из-за другого дефекта пришлось удалить камень толщиной почти 8 футов, чтобы колонна вышла целой.

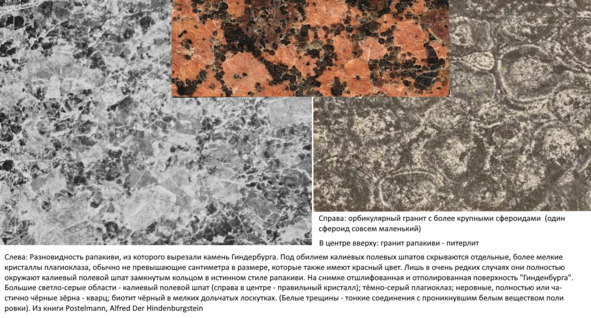

В её состав входят:

1° Полевой шпат красивого тёмно-красного цвета, чьи авантюриновые или чатояновые (***) отблески создают игру света и очень живой блеск.

2° Очень редкая чёрная слюда, маленькие, гладкие и гибкие пластинки которой имеют металлический блеск.

3° Серый кварц, рассеянный в массе в виде мелких неправильных кристаллов.

(***) – Чатояновый отблеск (у Монферрана chatoyans) – так называемый эффект кошачьего глаза, от французского el de chat. Он представляет собой оптический эффект отражения, наблюдаемый в определённых драгоценных камнях. Обычно характеризуется одной или несколькими чётко выраженными полосами отражённого света, вызывается наличием в материале волокнистых веществ.

Таков состав этого камня, способного к самой тонкой полировке и во всех отношениях похожего на описанные г-ном де Розьером сиенские породы, из которых были получены обелиски и большинство египетских монолитов. Однако было бы ошибкой полагать, что гранитные колоссы, обелиски и другие монолиты Египта были высечены в недрах гор; За исключением нескольких мест к югу от Сиены, египтяне, чтобы не увеличивать трудности своих основных операций, довольствовались тем, что выбирали из изолированных (единичных, одиночных) камней, покрывавших страну, те, форма и пропорции которых были им удобны.

В этом месте я хотела бы обратить ваше внимание на особенность строения гранита рапакиви, которое невозможно повторить именно из-за его текстуры. Об этом будет в другом месте. Текстура есть та самая подножка для альтернативных версий оштукатуривания, лепки и литья колонн. Неповторимы все граниты, рапакиви же – особенно (ибо содержат овоиды!!!).

Такие разные граниты рапакиви…

Здесь также (до сих пор) действуют подрядчики, отвечающие за поставку гранита, чем можно объяснить небольшие следы добычи, обнаруженные в Финляндии, по сравнению с огромным количеством гранита, которое содержит Петербург. В любом случае, если знаменитый монолитный храм Сатис возник из глыбы, отколотой от гранитных скал, окаймляющих реку Элефантины (Elephantine); если огромная скала, служащая пьедесталом для статуи Петра Великого, была с трудом извлечена из болота, где она была погребена в течение стольких веков, то эти монолиты – не менее выдающиеся памятники, которые Александровская колонна оставит далеко позади себя.

Мы не намерены сейчас вдаваться во все подробности извлечения нашего монолита; позже они будут опубликованы; мы только скажем, что средства, которые с таким успехом были применены, отличаются от тех, которые рутинно использовались до сих пор, и что (ими) они обязаны г-ну де Монферрану, который имел счастье указать на эту уникальную скалу. В этой работе архитектору помогали г-да Яковлевы (*), которые взяли на себя поставку этого камня и руководили этой деликатной операцией с усердием и умом, заслуживающими похвалы. Однако мы не можем закончить эту статью, не представив небольшую зарисовку картины, которую давал карьер в момент опрокидывания массы.

(*) – Монферран упоминает двух Яковлевых – сына Василия Абрамовича Яковлева, который и был подрядчиком по заключённому контракту, и помогавшего ему отца

На гребне горы (*), в разрезе скалы, на равных расстояниях по всей её длине были установлены десять берёзовых рычагов, поднимавшихся на высоту 35 футов (10.7 м), к концам которых, чтобы привести их в действие, прикрепили полиспасты и канаты. К усилиям, которые приходилось прилагать этими рычагами для отталкивания породы, добавились усилия девяти кабестанов, закреплённых на (материковой) скале в нижней части каменоломни.

(*) – указаны два уровня, с которых велась операция – верхняя часть забоя и дно каменоломни.

Канаты и блоки (полиспастов), соответствующие этим кабестанам, крепились к стольким же прочным железным пуансонам, вбитым глубоко в вершину скалы (каменной заготовки), по всей линии её разлома. У подножия массы был установлен прочный каркас в виде наклонной плоскости, который до высоты 12 футов (3.66 м) был покрыт кустарником, вырубленным в лесу. Цель этого каркаса и древесного лапника, помещённого на нём, заключалась в том, чтобы принять камень, когда он опрокинется, и смягчить его падение, чтобы избавить от сильного удара. Всё было подготовлено, и гранитная масса была опрокинута за семь минут, 19 сентября в 6 часов вечера, в присутствии главного архитектора, который выехал на место, чтобы убедиться, что были точно соблюдены все меры предосторожности, которые требовала Комиссия, отвечающая за руководство работами.

Интересно было наблюдать за тем, как о скалы Питерлакса бьются волны, в то время как рабочие под звуки колокола скромной часовни, установленной на вершине горы, просят благословения небес на успех их работы, и когда через несколько мгновений эта скала, устрашающая своими размерами, покачнулась, бесшумно и медленно отделилась, чтобы лечь на приготовленное для неё ложе из веток.

В заключение добавим, что с того момента, как была выполнена добыча этого камня, мы неустанно работали над его округлением; что судно длиной 150 футов (45.72 м), которое было специально построено для его транспортировки, стоит на якоре в порту каменоломни, и мы надеемся вскоре увидеть, как эта колонна, помещённая на корабль, буксируемый несколькими пироскафами, величественно поднимется по Неве и подойдёт для выгрузки к подножию дворца Его Величества Императора.

Глава 2

16 ноября 1829 г. (извлечение)

С давних пор много говорили о монументе, который Его Величество Государь Император изволил посвятить памяти Августейшего Брата Своего, Императора Александра I. Живой интерес, возбуждённый в публике намерением нашего Августейшего Государя, побудил нас собрать об этом предмете сведения, которые мы имеем все основания считать достоверными, и которые, без сомнения, будут с благодарностью приняты нашими читателями.

Памятник, создание которого было поручено месье* де Монферрану, главному архитектору Исаакиевской церкви, будет возвышаться в центре площади Зимнего дворца. Он будет представлять собой дорическую колонну колоссальных размеров, схожую по форме с колонной Траяна. Цельный вал из красного гранита будет иметь высоту 12 саженей, или 84 фута. Высота монумента, включая его пьедестал и статую с крестом над ним, составит 24 сажени, или 168 футов. Гранитная капитель и пьедестал будут покрыты бронзой. Четыре стороны пьедестала будут украшены трофеями древнерусского оружия, сгруппированными с древнегреческим и римским оружием. Посвятительная надпись будет размещена на главном фасаде перед дворцом.

* в последующем вместо слова «месье» буду употреблять слово «господин»

Работы над проектом уже начались, ожидается, что они займут четыре года.

Небольшое отдельное пояснение

– Osymandias – греческое имя фараона Рамсеса II, а также название одного из сонетов английского поэта Перси Биши Шелли, написанного в рамках дружеского конкурса на тему фараона Рамсеса II.

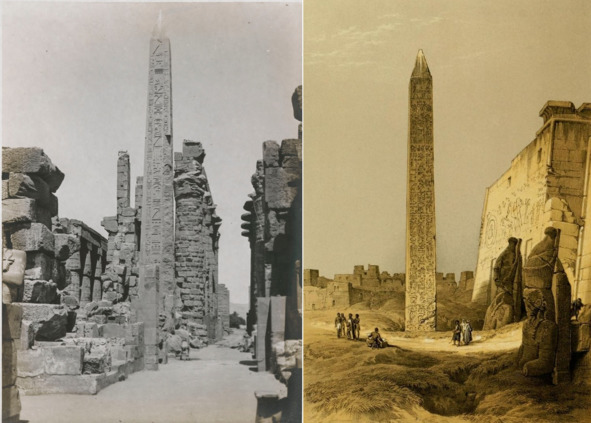

Обелиск Осимандиса

Глава 3

1832 (№33)

Укладка монолитного камня для основания. Размеры частей памятника. Его общая высота. Работы по погрузке монолита в каменоломне.

Колоссальные подготовительные работы, которые видны на площади Зимнего дворца, привлекают столь большое внимание жителей столицы, что мы полагаем полезным дать для них краткий обзор операций, которые будут следовать друг за другом до того момента, когда монолитный ствол Александровской колонны будет поднят на своё основание. Несмотря на зиму, работы по возведению этого памятника не прекращаются и активно ведутся. Над фундаментом уже возвышается камень, образующий первое основание, а также камни, составляющие массу гранитного пьедестала.