Полная версия

Поэтика биосферы

По существу, это древний прием погружения читателя (слушателя) в мир «коллективных эмоций». В данном случае такой прием является важным шагом к многомерности стихового слова. У Тредиаковского в стихе преобладает одномерная семантика, ясность смысла, рациональное предметное значение. Однако такие стихи, даже с учетом модифицирующего действия ритма на семантику, не являются подлинной поэзией, как правило, в них нет полета, «искры божьей». Использование приема эмоционального восприятия образа природы с помощью разнообразных чувств и ощущений фактически является предпосылкой к формированию эмоциональной, скрытой окраски стихового слова (второго его измерения). Данный художественный прием, также, как и метрическая реформа Тредиаковского, были практически сразу использованы в русской поэзии при ее последующем развитии. Иная судьба – у третьего измерения стихового слова, колеблющихся признаков, возникающих в стихах поэта, в результате использования им приема затемнения поэтического текста. Это поэтическое открытие Тредиаковского в области многомерности стихового слова, стало востребованным, только спустя два века.

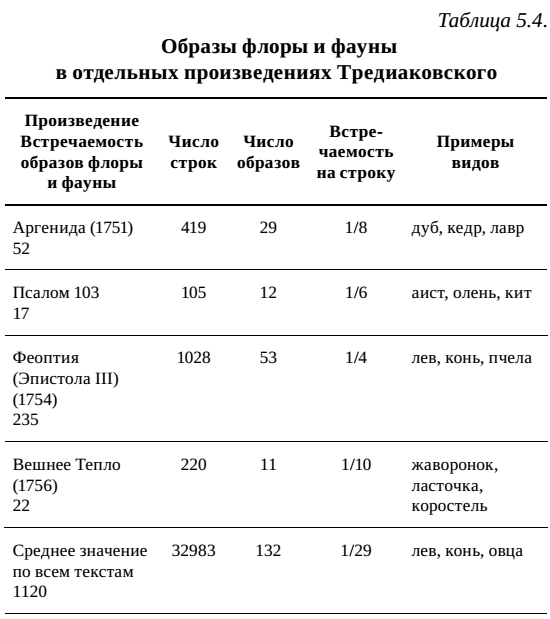

Разнообразие видов и объектов природы. В текстах Тредиаковского упоминается 132 объекта флоры и фауны, с преобладанием видов животного мира (около 65 %). Видами доминатами, упоминаемыми не менее 40 раз, являются лев, конь, овца, волк и собака. Среди растений более часто встречаются дуб, виноград и сосна. В целом поэтический биоценоз Тредиаковского в основном состоит из «редких» видов, встречающихся в текстах не более пяти раз. Редко упоминаемые виды составляют около 70 % от общего числа видов флоры и фауны. При этом 40 видов встречаются в текстах всего один раз.

В качестве вида индикатора биосферной поэтики Тредиаковского может быть использован образ пчелы, коррелирующий с исключительной работоспособностью поэта, «вечного труженика», одного из созидателей мира русской поэзии.

Не меньше дивно есть, летит что на цветокПчела, по сластий в нем, росистый оный сок,Сбирает кой она всечасными трудамиИ в восковой прудок сливает то сотами.Премудро вышня власть сдружает пчельный ройКак в общество, иль в град единый меж собой…(Тредиаковский, 1963, с.240)К числу видов индикаторов также могут быть отнесены аист (еродий), беркут (гип), волчец (бенедикт), гвоздика (ольета), тюльпан (тюлипы), пожалуй, одними из первых вводимые Тредиаковским в тексты русской поэзии.

Там птицы с гнездами своимиИ вьется еродий над ними(Псалом 103; Венок Тредиаковскому, 1976)…хищным терзаему Гипом(Тилемахида, книга 9)Земли все были покрыты Волчцем, а также лесами(Тилемахида, книга 9)Розы, тюлипы, жасминыБлаговонность испускают,Ольеты, также и крины(В сем месте, 1730; Тредиаковский, 1963, с. 102)Для биосферных стихов Тредиаковского характерно использование приема перечисления видов флоры и фауны, как части своеобразного поэтического биоценоза, например, леса.

Кто стихами воспоет сей лесок достойно?Кто блаженство всё его? кто всех нимф пристойно?Здесь береза, ольха, ясень, ель, шумит и клен;Здесь тополь и липа; странных род совокуплен;Всяк невреден дуб всегда; бук толь престарелый;Друг и виноградный вяз, кедр младый, созрелый.Каждого приятен собственный во всем убор;В каждом лист различен, веселят все купно взор.(Из «Аргениды»; Тредиаковский, 1963, с. 150)Похожий прием поэтического перечисления видов встречается позднее в поэзии двадцатого века. Например, у Чижевского:

Как сторожа вокруг стоят —Сосна, ель, липа и осина.И думу про себя таят —Значительно и благочинно.Не проберешься меж кустов —Орешник, жимолость, малина,С ветвей спускается густойСедой лишайник, паутина.Из мха выходит мухомор,Лисичка, груздь и сыроежка.Не напрягай напрасно взор!Все спит… Твоя напрасна слежка!(Чижевский, Лесная глушь, 1943)Наряду с кратким перечислением в ряде случае Тредиаковский дает более развернутое поэтическое описание отдельных видов

Повсюду жавронок поющий,И зрится вкось и впрямь снующий;Кипя желаньми солнце зреть,Взвивается к верьхам пространным,Путем, бескрильной твари странным;Так вьясь, не престает сам петь.(Вешнее Тепло, 1756; Тредиаковский, 1963, с. 360)Благовонна Роза! Красота весны!Цветников повсюдных яхонт без цены!…Зефир тонкий сам над тобой летает,В воздух аромат всюду развевает…Влит в тебя приятный благовоний сок,Намащен пресладким духом всяк листок…Предо всеми что есть луна звездами,Зришься то сама ты между цветами.(Похвала цветку розе; Тредиаковский, 2009, с. 160–161)Разнообразна семантика коня, одного из наиболее распространенных, ключевых образов в русской поэзии. Это и вид фауны, и домашнее сельскохозяйственное животное, и средство передвижения по земле и небу, мифические солнечные кони.

И как солнцевы кони, от сланных глубин востекая,Всюду разольют огнь лучезарный света дневного(Тилемахида, книга 4)В среднем образы флоры и фауны встречаются в стихах Тредиаковской в 3,4 % случаев (в каждой 29 строке). В отдельных произведениях происходит концентрирование, загущение биотической компоненты, наиболее сильно проявляющиеся в поэме «Феоптия» (эпистола 3) (табл. 5.4). По сравнению со средним уровнем встречаемость образов флоры и фауны в «Феоптии» (эпистола 3) возрастает в семь раз, в Псалме 103 в пять раз, в стихах из Аргениды в четыре раза, в оде «Вешнее Тепло» в три раза.

В целом, в поэтическом творчестве Тредиаковского прослеживается пантеизм с элементами своеобразного экологоантропоцентрического дуализма. Человек является «как бы царем природы», однако природа имеет и свою особую ценность, вне утилитарных устремлений людей.

Самый из животных, двусоставный человек,Провождая в мире, миру как бы царь, свой век(Феоптия, эпистола 1)Несчетный род живых меняется в червейИ в бабочек и в мшиц во время летних дней.Хотя ж в них пользы нет, по-видимому, с века,Однако нужны все и тем для человека,Что к любопытству нам причину подают…И о всех внутрь мысли возбуждают.(Феоптия, эпистола 3)Тредиаковский рассуждает о сходстве человека с другими биологическим видами, в чем-то перекликаясь с идеей эволюции видов Чарльза Дарвина (Дарвин, 1939):

Не обезьяне ль так во всем дано быть в век,Что, праведно сказать, та впол есть человек?(Феоптия, эпистола 3)Настораживающим негативным моментом является агрессивность людей по отношению к особям своего вида:

Львы не воюют на Львов, ниже и Бабры на Бабров:Да нападают они на животные разного рода,Токмо един Человек, не взирая на разума светлостьДелает то, чего Бессловесны не делают сами(Тилемахида, книга 17)Наряду с этим Тредиаковский задумывается о принципиальном различии человека и других видов в позитивном пантеистическом аспекте:

Бог человека сам единственно создал,От прочих тварей всех отменна и отлична,Чтоб красоту небес ему, зря, знать коль слична,Свободно очи выспрь возможет он возвестьИ видеть над его главою, что там есть.(Феоптия, эпистола 2)И коим от скотов мы разны человеки:От вещества сему дано мысль отвлекать,А при единствах всех и бесконечность знать.(Феоптия, эпистола 3)Эти поэтические формулировки способности человека видеть «красоту небес», «знать бесконечность» перекликаются с постановкой проблемы об отличии человека от других видов в экономическо-философских рукописях 1844 года Карла Маркса: «Животное формирует материю только сообразно мерке и потребности того вида, к которому оно принадлежит, тогда как человек умеет производить по меркам любого вида и всюду он умеет прилагать к предмету соответствующую мерку, в силу этого человек формирует материю также и по законам красоты» (Маркс К., Энгельс Ф. Из ранних произведений. М., 1956, с.566).

Тредиаковский высказывает мысль об уникальность Земли:

Темнеет свет ума: нет сил обнять пространство!Но буде звезды все имеют только свет,А множества Земель, подобных нашей, нет(Феоптия, эпистола 2)Это высказывание перекликается с концепцией французского ученого Жака Моно (Monod, 1971) о том, что биосфера и человек являются уникальными продуктами космической эволюции, подобных которым не существует во Вселенной.

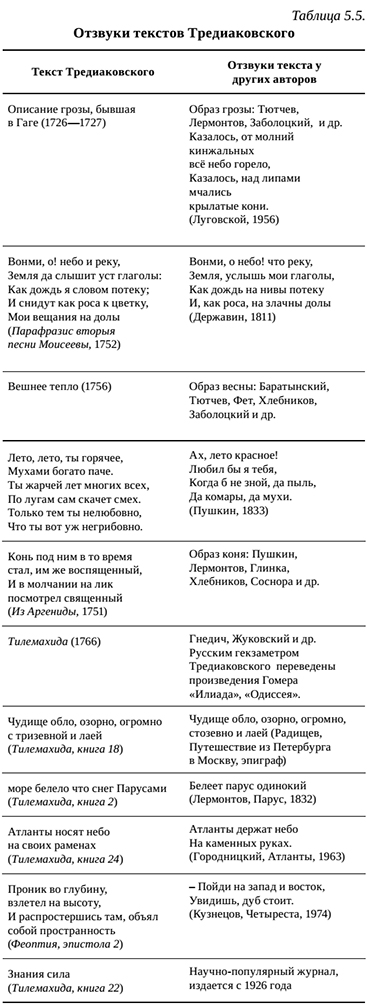

Важная особенность творческого наследия Тредиаковского: сохранение ряда созданных им текстов и образов в поэтической памяти, как современных ему авторов, так и последующих поколений поэтов (табл. 5.5).

Ломоносов

В текстах Ломоносова упоминается 66 объектов флоры и фауны, с преобладанием видов животного мира. Виды доминанты: лев, орел, лавр. В большинстве случаев в семантике доминирующих видов преобладает аллегория. Образы орла (герб России) и льва (герб Швеции) часто используются в героических одах, прославляющих победу российских войск. Лавр – венок победителю.

Младой Орел уж льва терзает(Ломоносов, 1959; стих. 22, 1741)Венцем, порфирою блистает,Покрыта лаврами глава(стих 149, 1748)В качестве вида индикатора поэтики природы Ломоносова может быть выбран кузнечик

Кузнечик дорогой, коль много ты блажен,Коль больше пред людьми ты счастьем одарен!Препровождаешь жизнь меж мягкою травоюИ наслаждаешься медвяною росою.Хотя у многих ты в глазах презренна тварь,Но в самой истине ты перед нами царь:Ты ангел во плоти, иль, лучше, ты бесплотен!Ты скачешь и поешь, свободен, беззаботен,Что видишь, всё твое; везде в своем дому,Не просишь ни о чем, не должен никому.(Ломоносов, 1959; стих. 258, 1761)Отметим дискуссионность мнения о вторичности этого произведения, являющегося якобы просто переводом древнегреческого текста о цикадах. Интересно, что в данном стихе кузнечик представлен перед человеком как царь, т. е. не человек, а именно кузнечик, один из видов фауны, по представлению поэта и ученого является истинным царем природы. Также, как и реальное существо, идеальный образ обитает в «мягких травах». Идеализируется рацион животного, питающегося в реальных условиях преимущественно мелкими насекомыми, а в случае их недостатка, переходящего на цветы и травы. Однако, главное в стихотворении не материя, а сознание. Кузнечик больше людей счастлив, свободен, беззаботен. Весь мир принадлежит ему, он «везде в своем дому». В отличие от человека он ничего не просит, никому не должен. Здесь просматривается второе дно стихотворения, вторая сюжетная линия, сопоставляющая поэта и кузнечика, чувство усталости и разочарования поэта от неустроенности человеческой жизни, зависимости от сильных мира сего. Что уж можно ждать от жизни, если даже такое мелкое существо как кузнечик более счастлив в ней, чем человек. Приведенное стихотворение – один из первых поэтических образов кузнечика, встречающихся в стихах последующих поколений русских поэтов (Державин, Полонский, Хлебников, Заболоцкий, Чижевский, Соснора).

Счастлив, золотой кузнечик,Что в лесу куешь один!На цветочный сев лужечик,Пьешь с них мед, как господин;Чист в душе своей, не злобен,Удивление ты нам:О! едва ли не подобен,Мой кузнечик, ты богам!(Державин, Кузнечик, 1802)Не сверчка нахала, что скрипит у печек,Я пою: герой мой – полевой кузнечик!Росту небольшого, но продолговатый;На спине носил он фрак зеленоватый;Тонконогий, тощий и широколобый…Был он сущий гений – дар имел особый:Музыкантом слыл он между насекомыхИ концерты слушать приглашал знакомых.(Полонский, Кузнечик-музыкант, 1859)Крылышкуя золотописьмомТончайших жилКузнечик в кузов пуза уложилПрибрежных много трав и вер(Хлебников, Кузнечик, 1907–1908)Разнообразны черты образа и грани деятельности кузнечика: «едва ли не подобен богам» (Державин), «кузнечик-музыкант» (в поэме Полонского), вид поэтического биоценоза (Хлебников), «маленький работник мирозданья» (Заболоцкий), демиург, «воздвигающий воздух, переключающий маяки, лечущий ночь, ремонтирующий моря» (Соснора).

Один из наиболее проникновенных образов этого древнего существа создан Чижевским в шедевре биосферной поэтики «Преображение»

По синему ветру,Сквозь Солнце и небо,Прозрачною дымкойПлывут облака.Лежу я под вишней,А рядом кузнечик,Взлетая, танцуетВ траве трепака.Лишь веки смыкаю —Свершается чудо:И быстрый кузнечик —Мой маленький брат.Мы вместе играем,Мы вместе летаем,И крылышки нашиЛучи шевелят.Земля – мое счастье!Земля – моя радость!В какие глубиныК тебе я проник!И если прохожийОкликнет случайноНеведом мне будетРодимый язык.(Чижевский, Преображение, 1920)Образ кузнечика здесь, также, как и у Ломоносова, соотносится с личностью поэта. Изображение дается на космическом фоне «синего ветра, Солнца и неба, плывущих облаков». После такого масштабирования происходит переключение на более мелкий масштаб ареала обитания кузнечика и человека, свершается чудо создания гармонии, чувства родства, общего языка двух существ, проникновения в глубинный мир земной природы. Временами кажется, что гениальный Ломоносов, перевоплотился в древнее биосферное существо, описанное им в своем стихотворном послании, и помогает теперь родственной душе – гениальному ученому и поэту Чижевскому проникнуть в тайны мироздания.

Наряду с масштабными одами, в поэтических текстах Ломоносова присутствуют малые формы – стихи-фрагменты, состоящие из нескольких строк и даже одной строки (моностихи). В одном из таких фрагментов дано описание трофической цепи, ключевого понятия экологии.

Гоняет волка лев, а волк гоняет козу,Коза гоняется за мягкою травою.(Ломоносов, 1959, стих 112, 1747)Трофическая цепь в данном случае включает: траву – травоядное животное – хищник первого порядка – хищник второго порядка. Фундаментом трофической цепи являются организмы автотрофы (растения), создающие биомассу за счет солнечной энергии и земных неорганических соединений.

Как на сих горах червленойНачинает свет зариСыпать по траве зеленойЗлато, искры и огни(Стих 2, 1738)Бездонный океан травой как луг покрыт(Стих. 256, 1761)Доминирующими образами природы в стихах Ломоносова являются небо, земля, море, солнце.

Один из ключевых образов – солнце. Семантика этого образа многолика: космическое тело, источник света и тепла, эмблема царственного величия (термин Панова), мифологическая сказочная колесница.

Уста премудрых нам гласят:Там разных множество светов,Несчетны солнца там горят,Народы там и круг веков(Стих 31, 1743)С горящей, солнце, колесницы,Низвед пресветлыя зеницы,Пространный видишь шар земной,В Российской ты державе всходишь,Над нею дневный путь преводишьИ в волны кроешь пламень свой;(Стих 42, 1745)Астроном весь свой век в бесплодном был трудеЗапутан циклами, пока восстал Коперник,Презритель зависти и варварству соперник;В средине всех Планет он солнце положил,Сугубое земли движение открыл:Однем круг центра путь вседневный совершает,Другим круг солнца год теченьем составляет.(Стих 191, 1752)

Образ солнца, света, многократно повторяясь, дает оде Ломоносова внутреннее единство. Это и «российско солнце на восходе», «твой блещет свет», солнечные лучи, сияние, солнечная ясность, и производные слова – светло, светило, и синонимы света – заря, молниевидный блеск, лики перуна. В результате ода как бы наполняется солнечно-космическим содержанием.

Впервые в русской, а возможно и в мировой поэзии, солнце у Ломоносова является объектом научного исследования. Им формулируется научная гипотеза о раскаленном огненном океане, вихревой природе солнца.

Когда бы смертным толь высокоВозможно было возлететь,Чтоб к солнцу бренно наше окоМогло приближившись возреть,Тогда б со всех открылся странГорящий вечно Океан.Там огненны валы стремятсяИ не находят берегов,Там вихри пламенны крутятся,Борющись множество веков;Там камни, как вода, кипят,Горящи там дожди шумят.(Ломоносов, 1959;Стих 30, 1743)В статье, посвященной открытию Ломоносовым атмосферы планеты Венеры во время полного солнечного затмения, включены стиховые тексты о гелиоцентрическом строении солнечной системы.

Научные аспекты поэтики Солнца получили в дальнейшем существенное развитие в научном и стиховом творчестве ученого и поэта Чижевского, открывшем влияние солнечной активности не только на биосферные, но и социальноисторические процессы: «Чем ближе к Солнцу, тем ближе к Истине» (Чижевский, 1924, с. 70).

Семантика стихового слова, словесный ярус поэзии Ломоносова, в значительной мере основана на «сопоставлении двух языковых стихий», контрастах в использовании абстрактного и конкретного, праздничного и повседневного, духовного и материального, высокой славянской лексики и обычных будничных слов. За счет контрастов в одах Ломоносова происходит предельное перенапряжение отдельных стиховых фрагментов, возникают всплески «протуберанцев, взлетающих над уровнем строки» (Панов, 2017, с.44, 64).

Для стиховых произведений Ломоносова характерно использование поэтического вымысла, вымышленного изображения природных объектов и даже отвлеченных понятий подобным человеку и другим живым существам. Например, заря (богиня Аврора) сыплет свет «в поля, в леса, во град, в моря», «владеет тишина полями», «внимая нечто ключ молчит», «в долине тишина глубокой». В последующем, уже в двадцатом веке, этот прием вымышленного изображения, поэтической трансформации реальности широко использовал Виктор Соснора.

а майка хлопала крылом, как аист…(Соснора, 2011, с.314)Тынянов отмечает важную закономерность в конструкции оды у Ломоносова, которая строится на основе наибольшего эмоционального воздействия, связывая слова не по основным признакам, а таким образом, что при этом получают особую важность второстепенные признаки значения (Тынянов, 2002, с.83). Фактически это важный шаг на пути к многомерности стихового слова. Характерно использование конструкций, «прилучение», по терминологии Ломоносова, с затемнением основных признаков стихового слова и выдвиганием второстепенных. Например, в случае соединения или сближения слов с далекими основными признаками. Стих Ломоносова строится по принципу перенесения образа на как бы «несвойственное», не подобающее ему место. Путем «сопряжения далековатых идей» узаконивается соединение далеких по значению слов. При этом выдвигается на передний план звуковое, а не смысловое (предметное) сопряжение слов.

Восторг внезапный ум пленил,Ведет на верьх горы высокой,Где ветр в лесах шуметь забыл;В долине тишина глубокой.Внимая нечто, ключь молчит,Которой завсегда журчитИ с шумом вниз с холмов стремится.Лавровы вьются там венцы,Там слух спешит во все концы;Далече дым в полях курится.(Ломоносов, 1959; Стих. 4, 1739)В одах Ломоносова эмоции то нарастают, приобретая грандиозность благодаря перенапряжению, то снижаются, предусматриваются «отдыхи, более слабые, бледные места». По образному выражению Тынянова «вспышки Ломоносова – то тут, то там в стиховой стихии XIX века», и в особенности в геологических сдвигах поэзии XX века (Тынянов, 2002, с.367, 426).

Завершая рассмотрение вопросов поэтики Ломоносова, приведем строки Велимира Хлебникова о его титанической (пассионарной) деятельности.

Заметим кратко: ЛомоносовБыл послан морем Ледовитым,Спасти рожден великороссов,Быть родом, разумом забытым.(Харджи-Тархан, Хлебников, 2021, том 3, с. 126)Державин

В текстах Державина упоминается 165 объектов флоры и фауны, с преобладанием видов животного мира (около 70 %). Виды доминанты: орел, розы, конь, дуб, лавр, встречающиеся в текстах более 30 раз. Не менее 20 раз упоминаются соловей, лев, собака, волк, змея, комар, пчела. В семантике видов, что характерно в целом для поэзии восемнадцатого века, часто преобладает аллегорическое или бытовое значение.

По северу, по югуС Москвы орел парит;Всему земному кругуПолет его звучит.(Заздравный орел, 1795; Державин, 1957)Нам лавр и розы расцветаютНа мавзолеях у вождей,(Водопад,1791–1794)

Широкую популярность приобрели сатирические строки Державина об осле.

Осел останется ослом,Хотя осыпь его звездами;Где должно действовать умом,Он только хлопает, ушами.(Вельможа, 1794)Наряду с этим виды флоры и фауны фигурируют как природные объекты.

Там степи, как моря, струятся,Седым волнуясь ковылем;Там тучи журавлей стадятся,Валторн с высот пуская гром;(Благодарность Фелице, 1783)Смотри: в проталинах желтеют,Как звезды, меж снегов цветы;(К музе, 1797, с.250)Ряду видов посвящены отдельные произведения.Душа моя! гостья ты мира: не ты ли перната сия?(Ласточка, 1792, 1794)Запоешь про солнце красно, запоешь ты про зарю(Пеночка, 1799)Какая громкость, живность,ясность в созвучном пении твоем(Соловей, 1795)В «домовитой милосизой» ласточке воплощается душа поэта. Пение пеночки – вестник зари. В пении соловья – свист, звон, «перекаты от грома к нежности». Рассыпной трели птицы внимает очарованная луна, молчит изумленная пустыня, «стоящий холм чело нагнул».

Предметом поэзии Державина является и такое мелкое существо как комар, «не последний из звеньев в общей цепи всех твореньев»,

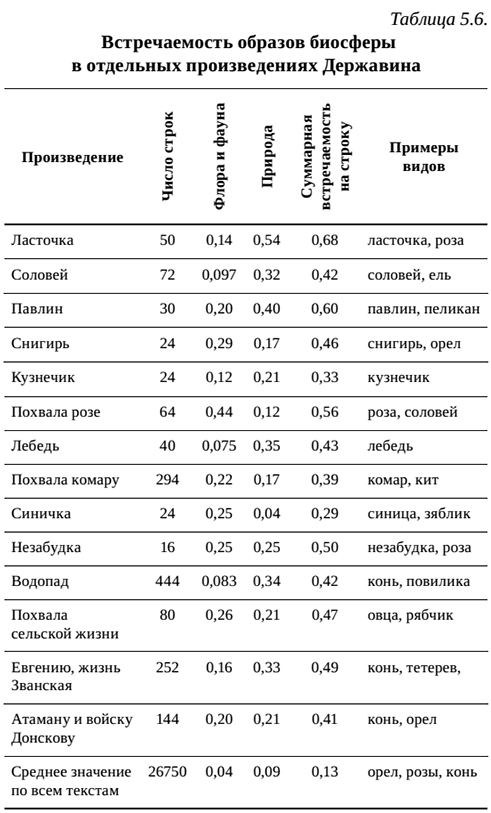

В микроскопе он, поверь,На ходулях дивий зверь;Хоботом – слону подобен;По крылам – дракон всем злобен;О шести ногах кулик;Тощ и мал, а льва тревожит;(Похвала комару, 1807)В ряде произведений происходит концентрирование образов биосферы (табл. 5.6), по сравнению со средним уровнем встречаемость образов флоры и фауны в них возрастает от 2 до 5 раз.

Ода «Бог». В этой оде, излагающей поэтику троицы, Державин совершает одно из наиболее значимых открытий. Поэтическая формулировка образа троицы дается сразу, в первых строках оды

О Ты, пространством бесконечный,Живый в движеньи вещества,Теченьем времени превечный,Без лиц, в трех лицах Божества,Дух всюду сущий и единый,(Бог, 1784)Автор поясняет, что в «трех лицах Божества» он «разумел тут три лица метафизические; то есть: бесконечное пространство, беспрерывную жизнь в движении вещества и неокончаемое течение времени» (Державин, 1957, с.381). Этот первоначальный образ троицы приобретает в последующем дополнительное осмысление и развитие. Формулируются три уровня «беспрерывной жизни»: человек, земная биосфера и космос. И все эти уровни интегрируются в единый образ на разных пространственно-временных масштабах.

Измерить океан глубокий,Сочесть пески, лучи планет,Хотя и мог бы ум высокий,Тебе числа и меры нет!Хаоса бытность довременнуИз бездн Ты вечности воззвал;А вечность, прежде век рожденну,В Себе Самом Ты основал.Как искры сыплются, стремятся,Так солнцы от Тебя родятся.Как в мразный, ясный день зимойПылинки инея сверкают,Вратятся, зыблются, сияют,Так звезды в безднах под Тобой.В 110 строках оды образы человека, земной природы и космоса встречаются 160 раз, т. е. практически в каждой строке фигурирует образ троицы. Такое концентрирование обеспечивает внутреннее единство произведения, создает исключительный эмоциональный накал, изложение оды приобретает характер божественного озарения. Повторяемость человеческого, биосферного и космического примерно равномерна, с небольшим преобладанием космической семантики (Бога духа).

В изложении движения жизни автор использует полярные понятия: свет и тьма, возвышенное и земное, бесконечное и малое.

Как капля, в море опущенна,Вся твердь перед Тобой сия;Но что мной зримая вселенна,И что перед Тобою я? —В воздушном океане оном,Миры умножа миллиономСтократ других миров, и то,Когда дерзну сравнить с Тобою,Лишь будет точкою одною;А я перед Тобой – ничто.В дуализме бесконечного и малого, божественного и земного происходит перетечка полярных образов. Точка становится бесконечностью, Бог воплощается в человеке.

Ничто! – Но Ты во мне сияешьВеличеством Твоих доброт;Во мне Себя изображаешь,Как солнце в малой капле вод.Я связь миров, повсюду сущих,Я крайня степень вещества,Я средоточие живущих,Черта начальна Божества.Я телом в прахе истлеваю,Умом громам повелеваю;Я царь, – я раб, – я червь, – я бог!В последней строке различные облики жизни, сотворенной Создателем, как бы воплощаются в человеке, авторе божественной оды.

Существует мнение о противоречии между возвышенно-монументальной интонацией оды и финалом, констатирующем слабость, ничтожность человека по сравнению с божественными силами. На наш взгляд, это кажущееся противоречие. Акцент в финале делается на необходимость возвышаться к Богу, несмотря на «безмерную разность» с Создателем.

Но если славословить должно,То слабым смертным невозможноТебя ничем иным почтить,Как им к Тебе лишь возвышаться,В безмерной разности терятьсяИ благодарны слезы лить.Поэт благодарит Бога за то, что удалось выразить хотя бы отчасти «неизъяснимое, непостижное», что и составляет сущность поэзии. Ода «Бог», это, прежде всего, поэтическая интерпретация тайны троицы. В этом суть художественного открытия Державина.

Говорящая живопись. Для стихового слова Державина характерны контрасты: «среди дряхлеющей вселенной», «воссел на мшистый пень под дубом многолетним». Сочетание в одном произведении прозаического и поэтического, отвлеченных понятий и быта.