Полная версия

Поэтика биосферы

Небольшое отступление. Бамбук практически отсутствует в стихах русских поэтов восемнадцатого и девятнадцатого века. В тематической серии «Библиотека поэта», включающей около 120 авторов, единично этот образ присутствует у 7 поэтов двадцатого столетия.

И накат бамбуковых кровель(Антокольский, Возвращение, 1959)Япония – бамбук(Бурлюк Д., Япония, 1920)Ветер в бамбуковой чаще, благоухающий воздух(Гумилев, Индокитай, Амман)Выкинут бамбук, объявлено чжоу(Кирсанов, Моя именинная)Бамбуко – тросы(Крученых, Зудуса)Па2годо-музыкой бусин и бамбука, – пагодо-завесой…(Цветаева, Поэма воздуха)Бей бамбуковою палкой о хрустящий юный снег!(Черный, На лыжах, 1911)Преобладает бытовая семантика: бамбуковые кровли, хижины, забор, палка, пагода-завеса. Жаргон для разновидности игральных костей. Элемент экзотического ландшафта. Как правило, абсолютно второстепенная значимость.

У Жуковского, напротив, образ бамбуковой трости играет ключевую роль. Как бы вводит читателя в волшебный мир русской природы. Создает единое эмоциональное стиховое поле.

Представленные выше материалы об эволюции стихового слова, страница из виртуальной антологии русской поэзии являются как бы вступлением к основному предмету книги – поэтике биосферы. Перейдем к более детальному анализу.

4

Методология анализа поэтики биосферы

Биосфера и человек

В наиболее общем виде проблемы взаимоотношения человека и природы могут быть рассмотрены на основе концепции В. И. Вернадского об эволюции биосферы (Вернадский, 1991). В ходе эволюции биосферы организованность живого вещества непрерывно росла и совершенствовалась. Эмпирическим обобщением, подтверждающим наличие данного процесса, является принцип цефализации, открытый в девятнадцатом веке натуралистом Джеймсом Дана. В. И. Вернадский дал современную научную трактовку этому обобщению, согласно которому у части обитателей нашей планеты в ходе геологического времени проявлялся «все более и более совершенный, чем тот, который существовал на ней раньше, – центральный нервный аппарат – мозг» (Вернадский, 1991, с. 21–22). Этот процесс, названный энцефалозом, привел в конечном счете к появлению человека Homo sapiens, человеческого общества, а вместе с ним – к возникновению научной мысли, рассматриваемой В. И. Вернадским как продукт эволюции организованности биосферы. Выработав в социальной среде научную мысль, человек создал в биосфере новую геологическую силу, ранее в ней не бывшую. Эта новая геологическая сила («энергия человеческой культуры»), «сохраняя в себе проявление обычной биогеохимической энергии, вызывает в то же самое время нового рода миграции химических элементов, по разнообразию и мощности далеко оставляющие за собой обычную биогеохимическую энергию живого вещества планеты» (Вернадский, 1991, с. 126–128).

Биосфера как система с внутренне присущей безопасностьюСамообеспечение «безопасного» развития биосферы, сохранение ее живучести определяется рядом основополагающих факторов (табл. 4.1) (Алексеев, 1978; Алексеев, Гирусов, 1981; Крышев, Рязанцев, 2010):

В биосфере используются внешние источники энергии (солнечный свет, космические лучи и энергия радиоактивного разогрева земных недр). В результате происходит уменьшение энтропии биосферы, усложнение ее организации, эффективно используется свободная энергия без загрязнения окружающей среды, т. е. происходит устойчивое развитие.

Вещество в биосфере используется в основном в форме круговорота. Биогеохимические циклы элементов в биосфере настолько совершенны, что не приводят к вредным отходам.

В биосфере существует огромное многообразие структур, однако практически отсутствуют доминирующие виды с чрезмерной численностью. Это саморегулирование обеспечивает ее защиту от возможных крайне опасных ситуаций со стороны внутренних факторов.

В целом, защита биосферы от «чрезмерной опасности» обеспечивается системой отрицательных обратных связей, действующих в рамках объективно существующих законов природы (второго закона термодинамики, биогеохимических циклов, информационного многообразия и т. п.). Таким образом, можно утверждать, что биосфера обладает свойством внутренне присущей безопасности (Крышев, Рязанцев, 2010).

Причины экологического кризиса

В системе «Биосфера и человек» (биотехносфере) действуют следующие факторы чрезмерной опасности, приводящие к экологическому кризису (Крышев, Рязанцев, 2010):

– Использование человеком в своей хозяйственной деятельности преимущественно внутренних по отношению к биосфере источников энергии. Это приводит к росту энтропии биосферы, нарушению экологического баланса двуокиси углерода, окислов серы и азота, тепловому загрязнению и т. д.

– Разомкнутость хозяйственных циклов, что приводит к большому числу отходов, загрязняющих окружающую среду. Использование, наряду с естественными, множества искусственно синтезированных веществ вызывает многочисленные нарушения экологического равновесия, приводит к возрастанию токсичности окружающей среды.

– Уничтожение структурного многообразия биосферы, гибель многих видов флоры и фауны при чрезмерном увеличении численности популяции человека («диктатура одного вида»).

Таким образом, экологический кризис вызван естественными причинами, нарушением человеком законов развития биосферы, что привело к возникновению системы положительных обратных связей, способствующих усилению экологического кризиса вплоть до потери устойчивости нынешнего состояния биосферы.

Дальнейшее углубление экологического кризиса может привести к переходу биосферы в качественно новое состояние. В этом плане возрастание токсичности окружающей среды, распространение новых болезней (связанных с загрязнением окружающей среды) могут рассматриваться как реакция биосферы на чрезмерное давление со стороны человека. В свете вышеизложенного необходима разработка и реализация на практике методологии обеспечения экологической безопасности на основе коэволюции человека и биосферы – в ноосферу (Вернадский, 1991), с использованием эволюционного опыта биосферы.

Эколого-антропоцентрический дуализмПриродные системы являются ключевым биосферным ресурсом, обеспечивающим возможность существования человека в настоящем и будущем (Павлов и др., 2010). Во избежание существенных нарушений или уничтожения природных экосистем, создающих условия жизни человеческой популяции, необходимо сохранять видовое разнообразие и средообразующие функции биотических сообществ. Сохранение видового разнообразия имеет и самостоятельную ценность, вследствие уникальности происхождения и фундаментальной непредсказуемости жизни, все формы которой, включая, человека, являются результатом мутаций и естественного отбора (Monod, 1971). Соответственно, экологическая (биосферная) этика должна быть приемлема как для человека, так и для других живых существ (Сазыкина и др., 2022).

Количественные характеристики поэтики биосферы

В качестве количественных характеристик поэтики биосферы далее используются следующие показатели:

Индекс встречаемости образов флоры и фауны в поэтическом тексте, определяемый как отношение числа таких образов к количеству строк текста (биосферный индекс 1).

Индекс встречаемости образов природы – отношение числа образов природы к количеству строк текста (биосферный индекс 2).

Дополнительно могут применяться: индексы встречаемости образов пространства и времени, различных цветов и оттенков цвета, определяемые аналогично биосферным индексам.

Предлагаемые показатели могут определяться в целом для всех текстов, а также для текста отдельного произведения поэта или поэтического цикла.

На первом этапе анализа преимущественно используется биосферный индекс 1, характеризующий как часто встречается в стихотворных произведениях поэта образ флоры или фауны. Например, в тексте из 100 строк такие образы встречаются 5 раз. Соответственно, биосферный индекс равен 0,05 или 5 %. Это означает, что образ флоры или фауны встречаются в тексте в среднем в каждой 20-й строке (1/0,05=20). Под образами флоры и фауны понимаются отдельные виды растений и животных или группы таких видов (травы, деревья, грибы, звери, птицы, рыбы, насекомые и т. п.).

Для последующего анализа применяется биосферный индекс 2, характеризующий частоту встречаемости образов природы в текстах поэта. Например, в тексте из 1000 строк образы природы встречаются 100 раз. Соответственно, биосферный индекс равен 0,10 или 10 %, т. е. образ природы встречается в тексте в среднем в каждой 10-строке (1/0,1=10). Под образами природы понимаются как живые (биотические), так и неживые (абиотические) компоненты и факторы окружающей среды:

– лес, сад, степь, луг, листья, корни, крылья и т. п. (биота);

– вода, воздух, земля, горы, вулканы, моря, реки, озера и другие природные объекты;

– дождь, ветер, волна, гроза, молния и другие метеорологические явления;

– солнце, луна, звезды, небо, планеты и другие объекты космоса.

Наряду с отдельным рассмотрением биосферных индексов 1 и 2 может определяться их сумма в качестве интегрального показателя биосферности текста. В ряде случаев дополнительно могут анализироваться индексы встречаемости образов пространства и времени, а также цветовой индекс.

5

Образы природы в поэзии восемнадцатого века

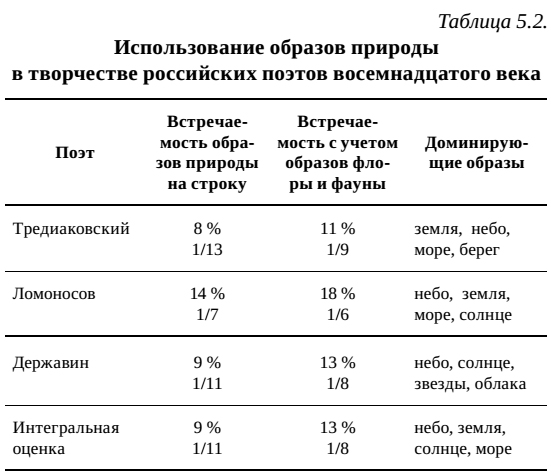

Рассмотрим некоторые вопросы поэтики биосферы в восемнадцатом веке на примере творчества Тредиаковского (1849, 1963, 2009), Ломоносова (1959, 1986) и Державина (1864–1866, 1957).

Частота использования образов флоры и фауны в поэтических текстах Тредиаковского и Ломоносова в целом относительно невысока, в среднем один образ на текст из 29 и 28 строк (табл. 5.1). У Державина образы флоры и фауны встречаются немного более часто, в среднем один образ на текст из 25 строк. Образы доминанты фауны (в скобках указано число упоминаний по сумме текстов поэтов восемнадцатого века): лев (119), орел (109), конь (107). Среди видов флоры более часто упоминаются: роза (89), лавр (67), дуб (65).

Образы природы значительно чаще встречаются в стихах поэтов восемнадцатого века по сравнению с образами флоры и фауны (табл. 5.2). В среднем в каждой 11-й строке. Образы доминанты: земля (508), небо (507), солнце (325), море (314).

В стиховых текстах Тредиаковского встречаемость образов природы составляет около 8 %, в среднем один образ в каждой 13-й строке. У Ломоносова и Державина соответственно – в каждой 7-й и 11-й строке.

Тредиаковский

Новаторская роль Тредиаковского в реформировании ритмики русского стиха детально освещена в литературе (В. К. Тредиаковский, 2004; Пумпянский, 1941; Тимофееев, 1963). Не вдаваясь в детали, отметим существенный вклад поэта и ученого в формирование новой метрической системы – силлабо-тонического стихосложения, а также создание русского гекзаметра. Силлабический стих, доминирующий в дореформенной поэзии, слабо упорядочен по акценту, часто практически не отличается от обычной речи, представляя собой «прозаические строчки» (термин Тредиаковского). В условиях акцентной свободы русского языка, в котором ударение может приходиться на любой слог, стихи значительно лучше отграничиваются от прозы в системе тонического стихосложения, способного упорядочить свободное падение ударений. Тредиаковский в 1730-е годы создал переходный силлабо-тонический стих, путем упорядочения ударений в традиционном силлабическом стихосложении. Окончательный переход к новой для русского стиха тонической системе был осуществлен Ломоносовым. Несомненная заслуга Тредиаковского в первом принципиально важном шаге на этом пути, создании условий для тонизации старого стиха (Пумпянский, 1941).

Для семантики его стихового слова характерен рационализм, доминирование предметного значения, стремление к ясности выражения. Вместе с тем отмечается запутанность фразы, предпочтение усложненным конструкциям речи, простота одномерной семантики и сложность «затемненного» поэтического текста, своеобразный дуализм прозы и поэзии.

Язык поэта богат разнообразными неологизмами: вышемерствовать, пустынствовать, прозаичествовать, всенародие и т. п. (Тимофеев, 1963).

Распещряли всеконечноеВелелепие венечное.(Из Аргениды, 1751; Тредиаковский, 1963, с.154)Тредиаковский часто употребляет сложные эпитеты: водородны, громогласный, громоперунные, дожденосные, многоструйный, мрачнотуманные, огнелучные, светозарный, черномрачный и др.

… до самых небес звездоносных(Тилемахида, книга 1)…пропадать в облаках верхоплывных(книга 2)Чуда морские еще, и Страшилища все водородны(книга 8)…и по всему земноводному Шару(книга 9)К затемненности семантики приводит использование двойного отрицания.

Невозможно, чтоб чему бывшая причинаПроизводствия его ни не знала чина.(Феоптия, эпистола 1)Похожий эффект вызывает обилие оттенков при перечислении множества близких по смыслу слов

Брови его и глаза казали нечто Смущенно,Пасмурно, Дико, Разбродно, купно Сурово, Свирепо(Тилемахида, книга 14)Тредиаковский часто использует способы расстановки стиховых слов противоположные обычному, например, путем свободной расстановки междометий (восклицательных знаков), свободного перемещения по фразе союза (союза и), совмещение высокого и простонародного стиля, славянизацию (славий – вместо соловей, крастель – коростель). Все это вносит возмущение в плавное течение стиха, как бы создает помехи в его восприятии. Такие особенности поэтики Тредиаковского, с одной стороны, затруднили восприятие его творчества современными и последующими поколениями читателей, существенно занизили его роль в поэзии восемнадцатого века. В авторитетной литературе, даже высказывались мнения о ничтожности этой роли. С другой стороны, спустя два столетия, отмечается возрождение интереса к творчеству поэта, в том числе и к так называемому «темному стилю», отголоски которого на новом уровне прослеживаются в стихах Хлебникова, Заболоцкого, Кузнецова, Сосноры.

Одномерная семантика, стремление к максимально точному выражению смысла, при усложнении конструкции, перестановки порядка слов, приводят у Тредиаковского к появлению «колеблющихся признаков» (термин Тынянова), способствует иррациональному восприятию стиха.

В поле ездит он, или с собаки,Боязливых зайцев в сеть ловя,То с волками смотрит псовы драки,То медведя оными травя.(Строфы похвальные поселянскому житию;Тредиаковский, 1963, с.194)Не был в свободе всей о разуме слов сих размыслить(Тилемахида, книга 7)Единым сим путем есть найден Новый свет,К Америке пловцам лег океаном след(Феоптия, эпистола 2)Иррациональность восприятия преобладающе одномерной семантики поэзии восемнадцатого века для современного читателя отчасти также связана с ее архаичностью, наличием не вполне понятных слов и выражений типа «без сердца мех», «воспященный», «пчак», «хлест» и т. д.

Сочетание несовместимого (например, счастье и несчастье, глубина и высота, неиссчетный лик) даже в отсутствии усложнения текста также способно приводить к появлению «колеблющихся признаков».

В счастьи много несчастья(Ода о непостоянстве мира; Тредиаковский,1963, с.78)Проник во глубину, взлетел на высоту,И распростершись там, объял собой пространность(Феоптия, эпистола 2)Коль неиссчетный лик злытых блистает звезд,Являющихся нам как неподвижных с гнезд!(Феоптия, эпистола 2)Таким образом, первые проявления многомерности стихового слова, так называемые «колеблющиеся признаки» в его семантике, возникают уже в восемнадцатом веке в творчестве Тредиаковского, одного из первых русских поэтов.

Для иллюстрации образного яруса поэта приведем знаменитый образ «лающего облака».

Чудище обло, озорно, огромно с тризевной и лаейИз челюстей своих кровь плюет ядовиту и смольну,Коя могла б заразить живущих всех земнородных(Тилемахида, книга 18;Тредиаковский, 1849, с. 576)

Радищев взял этот образ в качестве эпиграфа к книге «Путешествие из Петербурга в Москву», модифицировав стиховую строку:

Чудище обло, озорно, огромно, стозевно и лаей.Возможные причины такой трансформации цитаты из Тилемахиды рассмотрены в работе (Орлов, 1935).

Остановимся более детально на вопросах поэтики природы (табл. 5.3). Отметим, поэтическую интуицию Тредиаковского, высказавшего принципиально важные экологические постулаты, значительно раньше публикации научных трудов об эволюции биосферы.

Энергия. В проанализированных текстах Тредиаковского (Тредиаковский, 1849, 1963, 2009), включающих 32983 строк, образ Солнца встречается 72 раза, в среднем в каждой 500-й строке. Семантика этого образа различна: космическое тело,

Толь постоянный ход толикого в том чинаЕсть несомненна всем и видами причина,Что есть довольно так светила одного,Чтоб освещать Земли шар круга в ней всего.Но в расстояни сем когда б то больше было,То пламенем бы всё, что на Земле, уж плыло,И в пепел бы сама давно обращенаИ так бы жаром тем была поглощена.А если б меньше то окружности имело,То б и земля и всё ж на ней оледенело:Ненаселенной бы при том быть хладе ей.(Феоптия, эпистола 2)Зря востекающе Солнце в своей Колеснице палящей(Тилемахида, книга 6)В контексте биосферной поэтики существенно представление о «силе Солнца» как источнике энергии для людей и земной природы, коррелирующее с учением Вернадского о роли солнечной энергии в эволюции биосферы (Вернадский, 1991).

Космос, помимо Солнца, представлен в стихах Тредиаковского рядом объектов: вселенная, млечный путь, звезды, луна, планеты. Эти космические образы встречаются в стиховых текстах реже образа Солнца: звезды – в 1,6 раза, вселенная – в 3 раза, луна – в 7 раз. Млечная дорога, Медведица, планеты упоминаются эпизодически.

Воззрим мы, наконец, на звезды, на светилаИ узрим, что зарей сих неисчетна силаУм не мятется ль наш, зря млечную дорогу,А блеск янтарный в ней чрез искру вдруг премногу?Мнят каждую из звезд, лучей их по огню,Подобну солнцу быть и солнечному дню,А каждую притом подобному ж светящуНебесных мы светил в числе Луну зрим ближе,Ходящу за Землей, стоящу прочих ниже.Как силою сия отъемлет свет ЛунаУ Солнца, чтоб тот в нощь нам подала она.Луна, как и Земля, толста есть и тверда,Свет взявши в долг сама, должит нас тем всегда.Движение планет есть чин необходимый,Устав претвердый то и непоколебимый(Феоптия, эпистола 2)Из других источников энергии, кроме Солнца, в стихах фигурируют образы огня.

Возжегши дров костер, себя он жаром греет,Как удаленный луч гореть силы не имеет.Не токмо и в нощи нам от огня светло,Но от огня еще приемлем и тепло.Потребность от огня словами необъятна(Феоптия, эпистола 2)Огонь от дров (возобновляемого органического топлива), является продуктом биосферы, внутренним источником энергии, в отличие от космической энергии Солнца.

Вещество. В стиховых текстах Тредиаковского слово вещество встречается 33 раза. Более часто упоминаются компоненты вещества: земля, вода, воздух, а также такие природные объекты, как горы, острова, море.

Образ земли встречается 324 раза, в среднем в каждой 100-й строке. Семантика образа земли многолика: территория обитания человека и других живых организмов, источник пищи и помощи от недугов, поверхность суши, планета, «земноводный шар», лицо биосферы.

Кого не удивит на всё сие смотряща,И как и что земля обильно есть родяща?Не пищу человек одну себе от нейИ помощь от недуг всех получает сей.Коль многи корни суть! колики трав всех роды!Коль неисчетны их доброты и пригоды!Коль благовонных тех в различии цветов!Коль сладостнейших мы вкушаем и плодов(Феоптия, эпистола 2)Вся ж земля лице свое цветом устилает(Из Аргениды;Тредиаковский, 1963, с. 150)Особо отметим изложенное в поэтической форме положение о круговороте вещества: «Предивен есть весьма сей непрестанный круг: Земля что нам ни даст, в себя ж приемлет вдруг» (табл. 5.3). Спустя два столетия закон природы о биогеохимических циклах был научно обоснован Вернадским как один из основных законов в учении о биосфере (Вернадский, 1987).

Образ воды упоминается около 100 раз. В поэтическом мире Тредиаковского эта субстанция является не менее значимой, чем земля. Вода является грозной природной силой, средой для передвижения по морю и рекам, «премногих пособий» для жизни. По аналогии с круговоротом крови в теле человека существует непрекращающееся «кружение» воды в «земном круге».

Но человек хоть так и властен над водой,Однако больше сил пред ним есть в ней самой:Что движется, того вода всего сильняеПремного от воды пособия имеемРазлитием своим вода в земном сем кругеВ подобном действе есть и в равной же услуге,Как в теле нашем кровь, кружащая всегда,И не могуща в нем без крайня стать вреда.(Феоптия, эпистола 2)Среди водных объектов в стихах Тредиаковского доминирует море, упоминаемое более 100 раз. Этот образ – один из центральных в эпосе «Тилемахида».

День светозарный померк, тьма стелется по Океану!(книга 1)Море белело что снег Парусами надменными ветром:Пенилась вся вода Пучины от вёсл неисчетных(книга 2)Буря внезапна вдруг возмутила Небо и МореТо на хребет мы вздымаем волн, то низводимся в бездну,Море когда, из под дна разливаясь, зияло глыбями(книга 4)Всюду вода вбегает, Корабль погружается в море(книга 6)Образ моря, как и большинства других природных объектов, дается в стихах Тредиаковского не статически, а в движении, посредством глаголов действия: «море белело», «вода пенилась», «корабль погружается в море» и т. д.

Строки из Тилемахиды с фразой «бегом волны деля» высоко ценили Дельвиг и Пушкин.

И непрестанно смотря туда, где корабль ОдиссеевБегом волны деля, из очей ушел и сокрылся(книга 1)Образ воздуха, воздушной среды упоминается в текстах Тредиаковского около 60 раз.

Дышет воздух вам прохладом;Осеняют боги вас(Из Аргениды; Тредиаковский, 1963, с. 156)Воззрим на полноту и воздуха и вод;Сей окружает нас вещей отвсюду род.(Феоптия, эпистола 2)Нас окружает всех собой со всех сторон,Разверст и до высот почти безмерных он.Всегда в нем трех родов находятся частицы:Эфир, тончайши те пылинки и крупицы,Пары, а сии все суть сродственны воде,В величине своей различны там везде;Курения, извнутрь земли происходящи,Сгустевши ж, разны в нем мете2оры плодящи;Эле2ктрических сил особо ль вещество,Иль трением, в том спор, родит их естество.Весь воздух тонок, чист и так есть проницаем,Что шлемый от планет легко свет созерцаем(Феоптия, эпистола 2)Воздух внутрь питает нас, он и непрестанноОбновляет всё, что есть в нас на жизнь созда́нно.(Феоптия, эпистола 4)Сам Тредиаковский относит к воздушной сфере мглу, тучи, ветер, гром, молнии, дождь, радугу, росу, снег, иней, гололедицу, град, разные сияния (Тредиаковский, 2009, с. 300). Преобладает в этом перечне ветер, встречающийся в стиховых текстах более 70 раз, (в среднем в каждой 450-ой строке), в основном в Тилемахиде, описывающей морские путешествия героя. Облака и тучи упоминаются около 50 раз, гроза (молнии) – около 20 раз, остальные образы атмосферных явлений заметно реже, а такие как град, иней, радуга, роса, – единично или эпизодически. Остановимся на образе грозы. Его семантика у Тредиаковского связана с проявлением разрушительных явлений природы, грозной божественной силы, царской власти и ряда других угроз.

Лишь коснись горам – вздымятся,Лишь пролей гнев – убоятся,Грозну молнию блесни…Возъярись, не укосни.(Парафразис псалма 143;Тредиаковский, 1963, с. 142Сосны обычайны, и фригийские притом,Грозный их минует и перун, когда есть гром.В святолепной роще любопытным смерть гроза(Из Аргениды;Тредиаковский,1963, с. 150, 151)

Где грозных молний огнь.(Феоптия, эпистола 5)Грозных молний от полетовВесь ужасно сокрушен.(Ода торжественная о сдаче города Гданьска; Тредиаковский, 1963, с. 456)Наряду с изображением грозы как эпизодического вкрапления в структуру текста, Тредиаковским, одним из первых в русской поэзии, дается развернутое описание этого явления природы

С одной страны гром,С другой страны гром…Набегли тучи Воду несучи…Молнии сверкают,Страхом поражают…Ночь наступила,День изменила…(Описание грозы, бывшей в Гаге, 1726 или 1727;Тредиаковский, 1963, с. 95–96)А преужасный Гром и явил изволение вышних…Молнии тучу ту рассекли от края до края:И как оне помрачали очи огнем те праздным;То упадали все вдруг в темноту пречерную нощи,Славный Дождь, ниспадший потоками в оное ж время…(Тилемахида, книга 17)Содержательный анализ «Описания грозы…» Тредиаковского выполнен в работе (Ляпина, 2005). Автор отмечает внутренний динамизм в описание грозы, образ которой дан в активном движении. Этот динамизм достигается, в том числе путем концентрации глаголов и глагольных форм выраженного действия, которые ставятся преимущественно в сильную позицию, в рифму или начало строки. Отмечается, что композиция стиха создается не предметной фабулой, а логикой рассуждения, переживания, эмоций. Формулируется вывод о важном художественном открытии Тредиаковского: моделировании художественной реальности на основе представлений и ощущений реальной природы с помощью органов чувств: зрения, слуха, обоняния, осязания, вкуса (Ляпина, 2005).