Полная версия

Поэтика биосферы

Отметим, также, что в некоторых случаях отдельные слова и фразы прозаических произведений, могут распространяться в обществе, в качестве образцов минималистской поэзии. Например, легендарное слово «апофегей» писателя Юрия Полякова, или крылатые выражения из минимального словаря начинающего гения, типа «амбивалентно», «трансцендентально» в романе «Козленок в молоке». Конечно, это не свидетельствует об отсутствии по большому счету различий между поэзией и прозой, а скорее говорит о существовании некоей пограничной полосы между ними, возможности перелета отдельных выражений из прозаического произведения в сферу поэзии.

3

Особенности семантики стихового слова

Многомерность стихового слова

Семантика слова в стихе подвергается деформирующему влиянию ритма. В этом главное отличие стихового слова от своего «прозаического двойника». «Слова вообще» не существует, «оторванное слово вовсе не стоит во внефразовых условиях». «Абстракция «слова», собственно является как бы кружком, заполняемым каждый раз по-новому в зависимости от того лексического строя, в который оно попадает» (Тынянов, 1965, с.77). Тем не менее, каждое слово характеризуется «основным признаком значения» (дерево – это дерево) и второстепенными признаками, которые определяются лексической окраской (эмоциональный, скрытый смысл слова).

Конструктивная роль ритма в стихе проявляется в деформации основного и второстепенных признаков и в появлении колеблющихся (неустойчивых) признаков, что, по-видимому, и приводит к непереводимости, иррациональности и эмоциональности поэзии. При этом наблюдается своеобразный принцип дополнительности: «сила лексической окраски прямо противоположна яркости основного признака» (Тынянов, 1965, с.137).

Тредиаковский совершил поэтическую революцию, реформировав метрическую систему русского стихосложения. Однако в большинстве его стихов деформирующему влиянию ритма подвергаются лишь основные признаки значений стиховых слов, их лексическая окраска еще не осознана конструктивно.

Преславный град, что Петр наш основалИ на красе построил толь полезно,Уж древним всем он ныне равен стал,И обитать в нем всякому любезно.(Похвала Ижерской земле и царствующему граду Санкт-Петербургу, 1752)Если провести аналогию с физикой, созданная Тредиаковским поэзия, это – до Ньютоновская механика, когда, следуя Аристотелю считали, что координата тела определяется силой, действующей на тело, и абстрагировались от других характеристик движущегося тела.

У Пушкина слово не имеет одного предметного значения, а является многосмысленным.

Служенье муз не терпит суеты;Прекрасное должно быть величаво:Но юность нам советует лукаво,И шумные нас радуют мечты…(Пушкин, 19 октября, 1825)Благодаря иронии двух последних строк, стилистически приравненных возвышенным первым строкам, имеется колебание двух планов: предметного возвышенного и иронического. Это колебание двух планов, постоянное переключение из одного плана в другой, является характерной чертой поэзии Пушкина.

Для ряда поэтов начала двадцатого века характерным становится использование «колеблющихся признаков».

В кабаках, в переулках, в извивах,В электрическом сне наявуЯ искал бесконечно красивыхИ бессмертно влюбленных в молву.(Блок, 1904)Выражение «в электрическом сне наяву» имеет затемненный предметный смысл, однако, яркость его эмоциональной окраски очень велика за счет появления «колеблющихся признаков».

Г. Ф. Хильми отмечает, что всякое стихотворение включает предметную информацию, позволяющую читателю уяснить, в чем состоит логическое содержание стиха. Однако прямая информация – только скелет стиха, ее передача не является задачей и целью поэзии. К прямой информации в стихе присоединяется дополнительная, усиливающая или углубляющая эмоциональную окраску прямой информации или даже придающая ей новый оттенок. Она связана с прямой информацией не предметным содержанием, а «логикой эмоций» (Хильми, 1970, с.13). В качестве поясняющего примера Хильми анализирует четверостишие Есенина:

Я теперь скупее стал в желаньях,Жизнь моя, иль ты приснилась мне?Словно я весенней гулкой раньюПроскакал на розовом коне.(Есенин, Не жалею, не зову, не плачу…, 1921)Первые две строки содержат в основном прямую информацию о скупости желаний и о том, что жизнь поэту кажется сном. Две последние строки – образную. Не содержание последних двух строк, а их эмоциональная окраска означает, что «прошлая жизнь поэту кажется сном, насыщенными такими же эмоциями, которые могут возникнуть при сказочной скачке ранней весной на розовом коне». Не связь содержания, а логика эмоций, сообщает поэтическую цельность рассматриваемой строфе (Хильми, 1970, с.14). Дополнительное эмоциональное воздействие обусловлено использованием фантастического образа розового коня, приводящего к возникновению «колеблющихся признаков». У поэта Кузнецова другой взгляд на это четверостишие. Особо, «как прозрение из иного мира», им выделяется другая строка «Жизнь моя, иль ты приснилась мне?». Образ розового коня в соответствии с мифологией древних славян Афанасьева – утренняя заря, «наступает рассвет» (Звать меня Кузнецов, с.131, https://coollib.net/a/6498).

Еще один пример:

Скудный луч, холодной мерою,Сеет свет в сыром лесу.Я печаль, как птицу серую,В сердце медленно несу.(Мандельштам, 1911)В стихе Мандельштама за кажущейся простотой скрывается сложный и необычный образ: печаль еще только на пути к сердцу, сердце еще нужно наполнить печалью. В то же время возможна и другая трактовка: печаль уже находится в сердце. В результате это слово включается сразу в два смысловых ряда с разными (взаимоисключающими) значениями. Это ведет к появлению «колеблющихся признаков». Ахилл догонит черепаху, но как понять его движение.

Вспоминается изречение Гераклита, внесшего диалектику в самый стиль своих афоризмов: Имя луку – жизнь, а дело его – смерть. Здесь важное значение играет перенос ударения, как бы сопровождающий натяжение и ослабление тетивы лука, переход жизни в смерть: по-древнегречески, биос (ударение на первом слоге) – жизнь, а биос (ударение на втором слоге) – лук, орудие смерти (Гераклит, 2012; Воробьев, 1973).

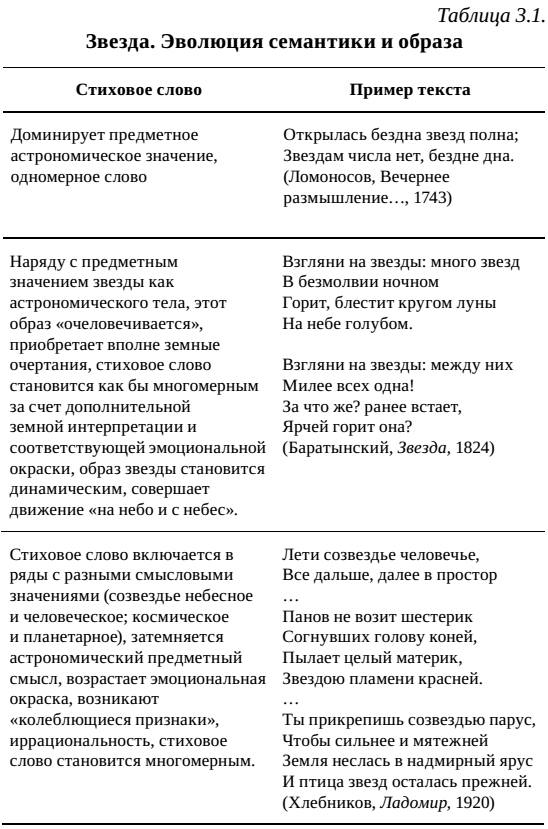

Если проследить русскую поэзию от Тредиаковского, Ломоносова, Державина к Пушкину; от Пушкина, Баратынского, Тютчева к Хлебникову, Блоку, Мандельштаму можно обнаружить интересную тенденцию в эволюции стихового слова, выражающуюся в своеобразном углублении семантического элемента, в большем использовании эмоциональной окраски, скрытого смысла слова, второстепенных и колеблющихся признаков (табл. 3.1).

В творчестве российских поэтов восемнадцатого века, как правило, доминирует основный предметный смысл слова. Звезда у Ломоносова в великолепном «Вечернем размышлении…» является прежде всего астрономическим телом.

Звезда Баратынского не статический образ, а динамический процесс. В его стихотворении звезда совершает не только механическое движение, восходит и заходит на небе. Этот образ развивается вместе с содержанием произведения. Из звезды небесной, мерцающей возле луны на голубом фоне, она превращается в звезду друзей, земную звезду, которая «с думою глядит, и взору шлет ответный взор и нежностью горит». В финале земная звезда снова возвращается на небо, потом опять все сначала, формируется, как бы приземленный космический круговорот.

Хлебников, у которого образы, как и у Баратынского, часто являются процессами, а не застывшими картинами, вводит образ звезды, как один из центральных в поэму Ладомир. Этот образ проходит через ряд предметных значений (табл. 3.1): «созвездье человечье», «пылающий материк», «птица звезд» и т. д. Хлебников видит звезды не только в небе, но и в повседневной жизни. Сама земля становится пылающей звездой, но для установления Лада в Мире необходимо, чтобы «птица звезд осталась прежней». Звезда у Хлебникова является символом свободы, красоты, будущего устройства преобразованного человеком мира. Прямой противоположностью этому является образ, символизирующий прежний строй, «дворец продажи и наживы». Это статический образ. Раз найденная формулировка, дающая этот образ, практически не меняется на всем протяжении поэмы.

Заметим, что первые проявления колеблющихся признаков, встречается еще в стихах Тредиаковского. Однако, в период формирования поэтического языка, это явление оказалось преждевременным, и не включилось в движение русской поэзии. Поэтическая квантовая механика возникла в виде системы в двадцатом веке.

Поэтическое произведение как нерасчленимое целое

Попытки выделить элементы в поэтическом произведении терпят неудачу. Объясняется это, по-видимому, тем, что, выделяя элементы, мы разрушаем художественное произведение, которое всегда выступает как некое нерасчленимое целое, доведенное до совершенства, эстетического идеала. Вырывая элементы из произведения искусства, расчленяя стихотворение на агрегат слов, мы заменяем непосредственное его восприятие опосредованным. Между тем сила искусства в непосредственном и непринужденном воздействии на личность, а через нее и на все общество (Воробьев, 1973). Возможно, уместна аналогия между стихом и природным объектом как системы из нецелого числа элементов (Крышев, 1974).

Природа стиха динамическая: «Единство произведения не есть замкнутая симметрическая целость, а развертывающаяся динамическая целостность…» (Тынянов, 1965, с.8). Можно отметить следующие особенности взаимодействия конструктивного фактора стиха (ритма) с семантическим (словом):

Принцип композиции (коллажа): «Заметим мимоходом для стихотворцев, какую силу получают самые обыкновенные слова, когда они поставлены на своем месте» (Батюшков, цитируется по (Тынянов, 1965, с.110)).

Принцип развития. Например, в стихе Баратынского «На смерть Гете» противоречие между жизнью и смертью дается сразу, в первых строках стиха:

Предстала, и старец великий смежилОрлиные очи в покое.Музыка стиха «предстала, и ста(ла)» резко обрывается. Далее это противоречие и первоначальный образ развиваются в целостный стих. Отметим здесь же, что слово в стихе представляет собой некий процесс (а не застывший знак). Слово как некоторое соответствие чувству, образу есть в то же время их отрицание. Значение слова конкретизируется по мере развертывания стиха, т. е. определяется всем произведением в целом.

Стих явление многоплановое. Слово не является корпускулярным элементом стиховой системы. Стих следует рассматривать как нечто целостное, нерасчленимое.

Панов, говоря о нерасчленимости стихотворного произв едения (стих – это все), отмечает: «Разрушение звучания разрушает полностью стих, разрушение семантики стиха разрушает полностью стих. Значит, стих надо рассматривать как многоярусное построение. Есть звуковой ярус; звуковой ярус – это организация звуков и сочетаний звуков… Кроме того, есть ярус словесный – ярус, в котором организованы слова и сочетания слов, преобразованы, поэтически преображены слова и сочетания слов. И есть третий ярус – образный. В образном ярусе организованы образы». В словесном ярусе «каждое слово – соотношение смысла и звука» (Панов, 2017, с.22, 23).

Но даже такой, казалось бы всесторонний анализ стиха как многоярусного построения, представляет собой «только очень незначительную часть объективно существующих законов внутреннего самодвижения поэзии, и поэзия всегда останется тем, что абсолютно для нас неожиданно, именно потому, что сами закономерности окажутся незначительной частью того, что может быть познано» (Панов, 2017, с.11).

Страница из виртуальной антологии русской поэзии

Не только признанные гении, но и другие настоящие поэты вносят значимый вклад в отечественную культуру. Некоторые их произведения вполне заслуживают включения в виртуальную антологию русской поэзии, о которой упоминал в своих лекциях Панов (Панов, 2017, с.10). Тема неисчерпаемая. Приведу только два примера.

Малахов А. В.

В небольшом городе Жуковка Брянской области на входе в библиотеку установлен памятный барельеф в честь земляка, замечательного поэта Александра Васильевича Малахова (1942–2000). С большим трудом нашел в интернете книгу с его стихами (Малахов, 2015). Что характерно для поэзии Малахова. Казалось бы, он не вносит революционного вклада в развитие стихосложения. Использует вполне обычные, достаточно простые, стиховые размеры, допуская при этом различные неточности, что является скорее проявлением внутренней свободы поэта, а не следствием недостатка поэтической культуры. Рифмы также не всегда правильные. В семантике стихового слова доминирует предметное значение, обеспечивая ясность его восприятия. Однако, образный строй поэта отличается родниковой свежестью, сказочностью, динамизмом, близостью с природой Брянского края. В результате происходит короткое замыкание, сказочный природный образ зажигает семантику, стих становится многомерным, способным выразить невыразимое (термин Колмогорова А. Н.). При всем этом для поэтической речи Малахова характерна ясность, прозрачность, эмоциональная точность.

Вот им формулируется образ «тропинки детства» на пересечении многих жизненных путей, ведущей к малой родине, единственной для каждого человека.

Лишь у той проселочной дорогиСходятся все долгие пути —Где березы оголили ноги,Собираясь речку перейти.(Малахов,2015, Родина, с. 9)

Вместе с ним идут сказочные березы. Последние две строки представленной выше строфы своей фантастической реалистичностью зажигают первые две, вся строфа приобретает поэтичность первой степени (она же и последняя, других степеней не существует).

Еще один пример, неповторимый по своей эмоциональной точности образ сон-травы, связанный и с древними гусями-лебедями, и омутом небесной синевы, свидетельствующий о весеннем пробуждении природы.

Гусем-лебедем май полощетсяВ сонном омуте синевы.За деревней – березы рощицаВ синих звездочках сон-травы.Отметим, что сон-трава упоминается в стихах А. К. Толстого, В. Хлебникова, Ю. Кузнецова, однако, Малахов, пожалуй, впервые дает развернутый сказочный образ растения, играющий ключевую роль в семантике стихотворения.

Поэт хорошо понимает природу родного края, знания о которой он получил, вероятно, от свой бабки Марфы, вырастившей внука в трудные военные и послевоенные годы, занимающейся оздоровлением местного населения с помощью целебных растений.

Собирает бабка травыИ, довольная собой,Стелет бережно купаву,Чистотел и зверобой.Говорит, что люди хворы;Молодые – жить да жить.И вздохнет,Помру, мол, скоро, —Кто же станет их лечить?..Бабка Марфа!Ну а душуЧем же вылечить мою?– Ты, внучок,ходи, да слушай,Как соловушки поют.Из ручья испей водицыИ дыши себе, дыши.Если ж это не сгодится,Значит не было души.Для поэта характерно ощущение предчувствия, сказочное состояние души перед дождем, грозой, на распутьи.

Даль, подернутая дымкой,Прячет тучи за селом.Кто-то в шапке-невидимкеМолча ходит под окном.Как телега бездорожьем,Глухо гром протарахтелИ упал над пыльной рожью,Народиться не успев.(Малахов, Перед дождем, 2015, с. 21)Здесь происходит смешение макро и микромасштаба. Сказочная шапка-невидимка сначала прячется далеко в тучах, а затем близко под окном. Соответственно гром тарахтит вдали как телега, а затем падает над рожью. В заключительных строках стихотворения дальний и ближний масштаб сближаются, ситуация разрешается, «струи дождя лижут задымившийся песок».

А вот ситуация своеобразного рубикона, ни назад – ни вперед, когда опасно любое продвижение, тем не менее надо принимать решение.

Время наших надежд истекает.И совсем, как в глухой листопад,Поредевшею серою стаейНаши дни, наши листья летят.Мы к тому перешли перевалу,Где опасно назад и вперед.Если вспомнить о том, что пропало,Даже оторопь душу берет.Стихи Малахова не всегда ровны, не все строки шедевры. Вместе с тем, ни единого слова нельзя выбросить или что-то усовершенствовать. В лучших стихах поэта все на своем месте: наивность и мудрость, простота и усложненность образов, обыденность и сказочность. У поэта практически нет произведений на религиозные темы. Тем не менее, его поэзия – религия (термин Чижевского). Она очищает душу. Первый сборник стихов поэта так и называется – «Чистота».

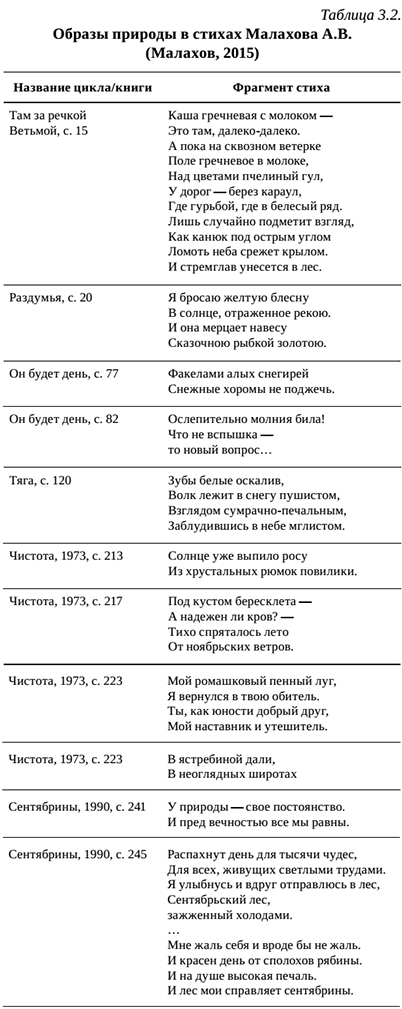

Может, – шутка, может, – в самом деле,Но в народе ходит слух такой,Будто бы в году одну неделюВсяк из нас болеет чистотой.И когда – не замечаем сами.Но в минуту странности своейМы добрее к ближнему сердцами,Взглядами ко встречному теплей.(Малахов, 2015, с. 218)В поэзии Малахова доминируют образы природы (табл. 3.2). Природа не только в утилитарном смысле, человек – царь природы, все для человека, все во имя человека. Природа у поэта представляет уникальную ценность сама по себе. Отсюда, сочувствие к раненому волку, жалость к вальдшнепу, красавцу селезню, щегленку.

Ну, лети, мой щегленок,Лети,Буйством крылПодгребая зарю!Все дороги тебе,Все путиЯ с раскрытой ладониДарю…(Малахов, 2015, с. 56).В произведениях Малахова практически нет прямых или завуалированных цитат других поэтов. Тем не менее, ощущается определенное родство с поэзией золотого века. Отчасти возможно это связано с особенностями природы Брянского края, воспетой в стихах Тютчева и Толстого. Отметим, что поэт является лауреатом премии А. К. Толстого «Серебряная лира» (1998 г.).

Небольшое отступление. После Чернобыля наш институт регулярно проводит экспедиционное обследование территорий, загрязненных радионуклидами. После одной из таких экспедиций в Брянскую область, ко мне подошел один из ее участников со словами, был на вашей малой родине, никогда еще не видел такой красоты. Солнечная прозрачность, воздушность, симфония чистоты и света. Тут же предположил естественно-научное объяснение данному явлению, связанное с преобладанием песчаных почв на обследованной территории.

Отличительной особенностью поэзии Малахова является не просто доминирование абстрактных образов природы, а конкретное изображение природы именно Брянского края.

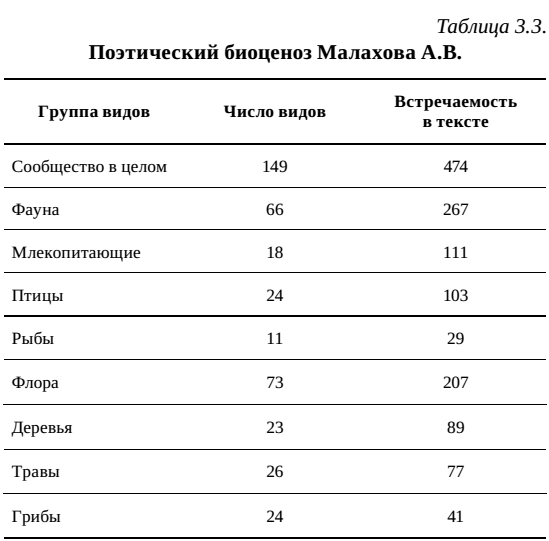

Насыщенность стихов поэта образами живой природы весьма высока, приблизительно в каждой девятой строке встречается тот или иной вид флоры и фауны, что лишь немногим меньше Велимира Хлебникова, классика биосферной поэзии (табл. 3.3).

Доминирующие виды фауны, упоминаемые не менее десяти раз: конь, кошка, собака, заяц; флоры – береза, осина, сосна. В видовом разнообразии поэтического биоценоза Малахова преобладают виды, встречающиеся в его текстах 1–5 раз (встречаемость около 80 %). Однако, именно эти виды зачастую играют очень важную роль в формировании целостного образа природы в его поэзии (бересклет, сон-трава, повилика, щегол, и др.).

Серебряная ТеньВ поэзии Алекса Жуковского (псевдоним замечательного русского поэта) «два временных отрезка: 1963–1966 и 2016–2024 гг. Между этими двумя отрезками было пятьдесят лет тишины» (Жуковский, 2024, с.3). Проиллюстрируем особенности его творчества на изумительном шедевре – стихотворении «Серебряная Тень». Сюжет произведения – судьба поэта.

Земную жизнь зову своей судьбой.В ней Тень Серебряная – не твоя ли?Шлейф светлой юности струится за тобой,От мастерской, где гениев ваяли.Казалось бы привычные, обыденные слова – земная жизнь, светлая юность. Вместе с тем Серебряная Тень – муза поэта. Шлейф юности струится по судьбе, в начале которой – искры поэтического озарения, «ваяния гения». Такого рода сочетание привычного и волшебного, своего рода – второе дно текста характерно и для других произведений поэта.

Из века в век отцы глядели,Обычной чередой все шло.Уже в первых строках стихотворения – виртуозное, на первый взгляд почти незаметное, оживление смысла старой пословицы «из века в век», приобретающей в формулировке поэта двойной смысл: статики, неподвижности, неменяющейся традиции и динамики – взгляд из одного времени в другое. Такой наклон и вибрация семантики, далее многократно встречается в тексте, погружая читателя в волшебный многомерный мир оттенков и смыслов стихового слова.

Ценили жизни ремесло.Когда мой взор упал на нас.Нас свяжет паутина лет.Здесь тайна с тайною встречались,И плыли облаком седым.В начальном фрагменте стихотворения – встреча поэта со своей музой, Серебряной Тенью. Погасла свеча. Меж облаков плывет Луна. На стене две тени. Поэта и его музы, призрачной и эфемерной, души его живых стихов. «Тебе я буду улыбаться, во мне другому места нет», – говорит муза тени поэта, а может и самому «юному рыцарю». Снова двойной смысл.

Стихов волнительная вьюга,Каприза и Фортуны дочь,Поэтов давняя подруга,Стремительно летела ночь.А рано утром на рассвете,Лишь только загорелся день,Ушла Серебряная Тень.Дорогой Солнца золотой,В свой Мир, до сложности простой.(1966)Дальше – в творчестве поэта длительная пауза. «За жизнь взята стихами плата». И вот однажды к нему возвращается его муза. Он находит секрет своих стихов. Создает волшебную поэтическую картину. Заброшенная усадьба. Озера с чистой бирюзой. Дворец, глядящий в пруд глазами пыльных окон. Два льва из черного гранита.

И в свете окон, Дама, в черном,Стояла около пруда,И обликом ее точеным,Смотрела звездная вода.Снова наклон смысла, колеблющиеся признаки в образе, точеный облик и звездная вода. Рядом с этим образом безнадежно влюбленный поэт. Завороженно, из ночи в ночь, погруженный в этот дивный сон. Не находящий ту, которая снится при свете дня. Казалось бы точка. Вполне поэтический финал. Однако следует продолжение.

Мне тайна облаком открылась:У львов под лапой два кольца.А Дама в черном, что мне снилась —Застыла в бронзе у крыльца.(2018)Два кольца, символ бесконечности, у творчества нет предела.

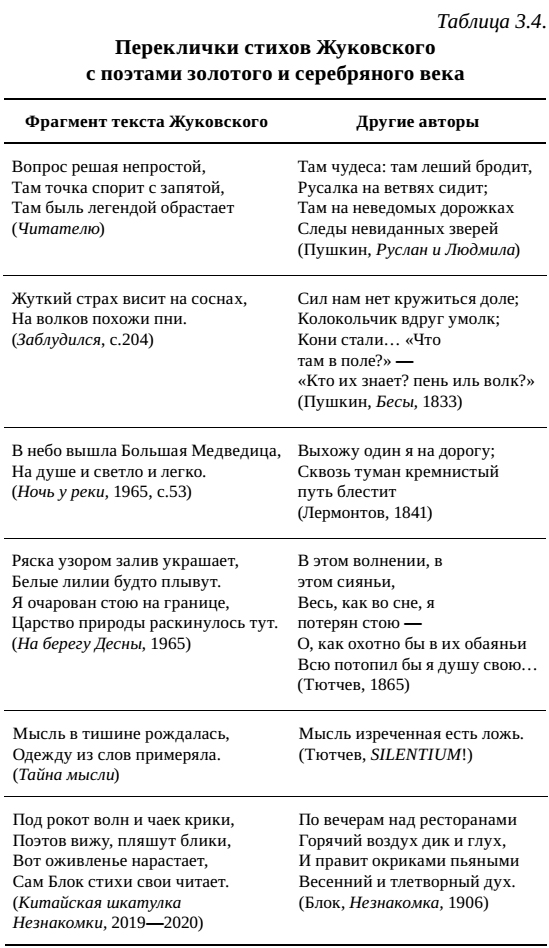

Александр рано, еще в школьные годы, сформировался как самобытный поэт. Разумеется, есть переклички с другими поэтами, но нет и следов ученичества и подражания. Скорее участие в древнем турнире. Задается определенная тема, образ, слово, стиховой размер. Далее самостоятельное творчество с отзвуками текстов поэтов золотого и серебряного века (табл. 3.4).

Невиданные звери Пушкина становятся точкой с запятой у Жуковского. Демон Лермонтова – чертополохом. Живое, лучезарное море Тютчева – рекой Десной. Незнакомка Блока – музой поэта, открывшей ему второе дно нефритовой шкатулки с бриллиантом поэзии. Интересна эпиграмма на популярные стихи Есенина: «Плачет где-то иволга, схоронясь в дупло. Только мне не плачется – на душе светло».

Боится иволга поэта,Хоть много времени прошло,Но помнит, как в разгаре лета,Засунул он её в дупло.(Поэт – хулиган, 1965)Юному семнадцатилетнему Александру не просто жалко птичку, он не понимает, как мог великий поэт ради рифмы поместить ее в место, где она никогда не обитает. Иволга не живет в дупле.

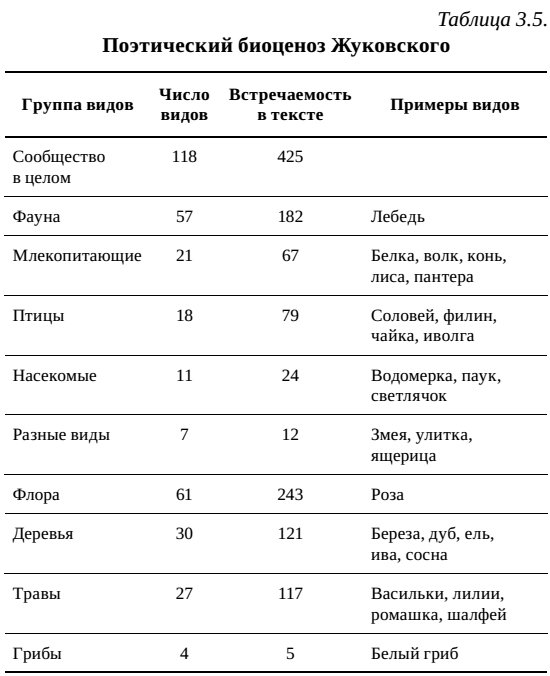

Поэзия Жуковского насыщена образами живой природы (табл. 3.5). Приблизительно в каждой седьмой строке его стихов встречается тот или иной вид флоры и фауны, что сопоставимо с классиками биосферной поэзии – Хлебниковым и Соснорой (глава 7).

Приведем без комментариев несколько примеров поэтических зарисовок образов флоры и фауны.

Где росы утренние розы, как бриллианты берегли.

За дальний лог ушла гроза, сирень легла на горизонт.

У реки, одетые в туман, ивы свежим вечером дышали.

Белых лилий большие полоски, словно лебеди в нашем пруду.

Пел соловей на макушке у лета.

Плакал вопрос, не дождавшись ответа.

Все обманчиво и ложно, звезды – светлячки в траве.

Наша южная ночь, у балкона пантерой лежала.

Белый гриб привычно, спрятался, закрылся,

Хвост лисицы рыжей, полыхнул и скрылся.

Нежит ель в зеленых лапах теплых солнечных зайчат.

У водопада, у дубравы, где фиолетовый шалфей, дышали ароматом травы…

В заключение удивительный шедевр биосферной поэзии – стихотворение «Элегия». Приведем это небольшое стихотворение полностью.

Зашел я в зелёную рощу с бамбуковой тростью в руке,Картину привычную вижу, купается месяц в реке.Кувшинки и лилии в белом, красивый ведут хоровод.Любовный, крик лебедя слышу – подружку на берег зовет.Мне нравятся эти минуты – томления ночи и дня.Все тише становятся звуки, горит, полыхает заря.Глубокий, таинственный омут забрал в себя краски зари.В нём месяц и песни русалки и яркие звёзд фонари.Прозрачней невесты накидки, туман над рекою плывёт.Уходит печаль моя в омут, где песню русалка поёт.(1965)Казалось бы, вполне обычные поэтические образы – зеленая роща, кувшинки и лилии, затихающие вечерние звуки. Однако, снова, ненавязчивый, почти незаметный образ, в первой же строке. Волшебный жезл, бамбуковая трость, никак не сочетающаяся на первый взгляд с картинами родной для поэта природы Брянского края. По мановению этого волшебного жезла стихотворение оживает, переливается красками и звуками, загорается изнутри. Использование традиционных образов становится важным достоинством, а не недостатком. Древний первичный смысл этих образов, сохраняя свою мифологическую силу, приобретает новые оттенки. Происходит как бы погружение читателя в мир коллективных эмоций, «язык эпохи неолита» (термин Жуковского).