Полная версия

Воспоминания. От службы России к беспощадной войне с бывшим отечеством – две стороны судьбы генерала императорской армии, ставшего фельдмаршалом и президентом Финляндии

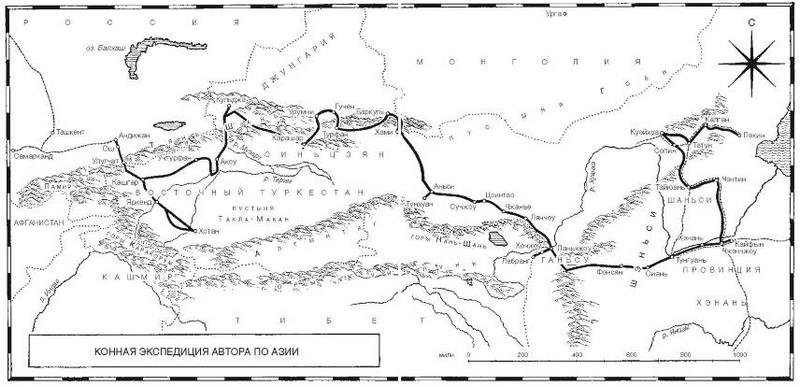

Мое пребывание в Хельсинки вскоре прервал приказ явиться в Генеральный штаб в Петербург, начальник которого генерал Палицын предложил мне удивительную миссию. Это было не что иное, как поездка через всю Среднюю Азию из русского Туркестана в столицу Китая, экспедиция, которая, по оценкам, могла занять около двух лет. Мой маршрут пролегал через китайский Туркстан-Синьцзян, через могучий Тянь-Шань в район Или, а затем через пустыню Гоби и далее через провинции Ганьсу, Шэньси, Хэнань и Шанси.

С середины прошлого века Центральная Азия магнетически притягивала Россию, и именно на Востоке русские нашли компенсацию за свои дипломатические неудачи в Европе. В 1860-х и 1870-х годах царская империя поглотила Западный Туркестан, а в 1880-х годах кампания, начатая вскоре после Берлинского конгресса, привела к полному завоеванию Закаспия. Как и в Европе, Англия и тут блокировала продолжающееся продвижение России к Индии. Тем не менее границу с Афганистаном провели в соответствии с требованиями России. В 1893 году Англия также не смогла помешать России занять «крышу мира» – Памир. Россию от Кашмира отделяла лишь узкая полоска афганской территории.

Русская экспансия во внутренних районах Азии также столкнулась с противодействием Великобритании. В 1900 году далай-лама, правитель Тибета, аннулировал двухсотлетний конкордат с Китаем и пришел к соглашению с Россией. При этом пообещал продвигать российские интересы во всех буддийских странах, включая Монголию, которую Россия хотела включить в сферу своих интересов. Первый шаг в этом направлении был сделан еще в 1805 году под предлогом восстания в Синьцзяне, после которого русские в течение двенадцати лет оккупировали страну Или со столицей в Кульдже. Англия, обеспокоенная сближением Тибета с Россией и опасающаяся дальнейшей экспансии в Индию, в 1904 году во время Русско-японской войны отправила вооруженную экспедицию в Лхасу, откуда далай-лама бежал к своим единоверцам в Монголию. То, что британцы опасались наступления русских на Индию даже после поражения русских в Маньчжурии, стало ясно из возобновления их союза с Японией еще на десять лет незадолго до заключения Портсмутского мирного договора. Японцы обязались оказать помощь Индии в защите в случае нападения России.

Ни поражение от Японии, ни внутренние проблемы не уменьшили интереса России к Азии, и прежде всего к ее великому соседу Китаю, который в это время начал проявлять признаки пробуждения от долгого сна.

Унижение, которое Поднебесная пережила в результате интервенции на ее территории европейских держав, а также ее поражение от Японии в 1894—1895 годах породили движение за национальные реформы, которые возглавлял молодой император Гуансюй. Однако планы молодого императора были нарушены вдовствующей императрицей Цыси, настоящей правительницей Китая с 1862 года. После кровавого государственного переворота в 1898 году она подавила реформаторское движение и вынудила императора передать ей бразды правления. Только после того, как окончание Боксерского восстания и Русско-японской войны показало ей и маньчжурским князьям, насколько отсталым и слабым был Китай, 70-летняя императрица решила предпринять немедленные шаги по модернизации империи. Исполнение этой великой задачи Цыси поручила наместнику Юань Шикаю. Предполагалось укрепить власть центрального правительства, отменить привилегии могущественного и коррумпированного класса мандаринов, реформировать вооруженные силы и систему образования, а также расширить сеть железных дорог. Важным пунктом программы реформ была также кампания против злоупотребления опиумом, подрывавшего силы нации.

Причина, по которой Генеральный штаб принял решение отправить меня в эту экспедицию, видна из этого краткого описания. Моя миссия, несомненно, представляла большой интерес, а необходимость преодолеть весь маршрут верхом меня не тревожила. Однако было не так-то просто решиться почти мгновенно покинуть цивилизацию на такой долгий срок сразу после того, как я вернулся с полной лишений войны и когда я к тому же вот-вот должен был получить командование полком. Если бы я согласился на эту миссию, то потерял бы шанс на продвижение по службе и другие возможности. Поэтому я попросил дать мне время на раздумья.

В архивах Генерального штаба я изучил все, что касается подобных миссий, и мой интерес рос день ото дня, и в конце концов я дал согласие. Даже во время кампании против Японии мое воображение играло желанием исследовать новые территории загадочной Азии. Мне предоставили достаточно времени для подготовки, поскольку экспедиция в любом случае могла начаться не раньше лета. Мне посоветовали ехать с финским паспортом, поскольку считалось, что он даст мне большую свободу передвижения.

С личными консультациями возникли затруднения. Полковник Козлов, наверное, крупнейший русский специалист по Центральной Азии, ученик знаменитого Пржевальского, был не слишком расположен делиться со мной мудростью, и все, что возможно, мне пришлось черпать из книг. Начал я с написанных в XIII веке трудов Марко Поло, которые прочел с огромным интересом. Работы Пржевальского, Свена Гедина, сэра Аурела Стейна и других дали мне представление, что сделано на пути исследования Центральной Азии в наше время, а также убедили, что многое еще предстоит сделать. Даже если внешние картографические контуры начали обретать форму, на большую часть территорий, которую мне предстояло пересечь, никаких карт не было.

Пока я занимался этими исследованиями, мне пришло в голову, что, помимо моей военной задачи, у меня будет возможность собирать научный материал и данные, которые могли бы помочь расширить знания не только о географии внутренней Азии, но и о ее этнографии и остатках древности. Я обсуждал этот вопрос с финскими учеными, в частности с сенатором Доннером, президентом Финно-угорского общества, который благодаря живому интересу к исследованию Азии и большому опыту инициировал и активно помогал нескольким азиатским научным экспедициям. Делегация «Коллекций Антелла» попросила меня собрать археологические и этнографические материалы для нашего национального музея. Таких запросов приходило много, но, чтобы удовлетворить их все, мне пришлось бы ознакомиться со многими отраслями науки, а времени у меня не было. Если я смог внести некий ценный вклад в науку, то главным образом благодаря двум английским учебникам, которые в концентрированной и ясной форме давали необходимые исследователю практические знания.

Добавив последние к экипировке, усовершенствовав мастерство в фотографии и в обращении с инструментами, необходимыми для топографических работ, 6 июля 1906 года я выехал из Петербурга. Поездом через Москву я добрался в Нижний Новгород, речным пароходом по Волге до Астрахани, а оттуда по Каспийскому морю через Баку в Красноводск. После семи месяцев в Европе я вернулся в Азию. Передо мной лежал неизведанный и манящий мир.

За три дня и три ночи палящей жары я добрался до столицы Русского Туркестана, Ташкента. Это было неприятное железнодорожное путешествие протяженностью свыше тысячи миль по Закаспийской равнине и через оазисы Мерв, Бухара и Самарканд.

По прибытии я засвидетельствовал свое почтение генерал-губернатору, попросив его позаботиться о последних формальностях, связанных с экспедицией, а также получил некоторую информацию о дорогах и условиях в приграничных районах от начальства военного округа. Именно здесь я впервые встретился с полковником Корниловым, которому суждено было стать одним из главнокомандующих России в Первой мировой войне. Пополнив свои запасы семью армейскими винтовками и боеприпасами, предназначенными в качестве подарков вождю кочевников, я вернулся в Самарканд, жемчужину городов Азии, которую Александр Македонский в свое время избрал своей резиденцией в Центральной Азии. Чингисхан сровнял город с землей, но в XIV веке его восстановил Тамерлан. Там он и его преемники содержали великолепный двор. Исторические памятники Самарканда, особенно огромные мечети, были очень впечатляющими. Приятно было смотреть на площадь Регистан, особенно в полдень в пятницу, когда тысячи верующих устремлялись в расположенные с трех сторон мечети. Важные мусульманские сановники подъезжали на красивых, в богатой сбруе бухарских лошадях. Многие верующие останавливались на обочине дороги, чтобы омыть ноги в арыке, канале, являющемся частью ирригационной системы, а те, кто не смог найти места в переполненных мечетях, раскладывали молитвенные коврики на тротуаре снаружи и совершали религиозные обряды. Когда тишину то и дело нарушал монотонный голос муллы, море белых тюрбанов поднималось и опускалось с замечательной синхронностью.

В Самарканде Тамерлан покоится в спроектированном им самим мавзолее под огромной каменной глыбой со странной надписью: «Будь я жив, человечество трепетало бы от страха». Мало кого из завоевателей боялись больше, чем этого турка, чье имя до сих пор с благоговением поминают жители Самарканда.

Мой проводник повел меня к ущелью, с края которого он указал мне на могилу пророка Даниила. По мусульманскому обычаю, глине придали форму гроба метров семи длиной. На мой вопрос, почему такие внушительные размеры, проводник на полном серьезе ответил, что Даниил рос в своей могиле и ее время от времени удлиняли. Я спросил, будет ли он расти и дальше, и получил ответ: «Нет, русские запретили».

Население Русского Туркестана состоит из сартов и туркмен. В Самарканде я познакомился с первыми – народом иранского происхождения, язык которого напоминает турецкий. Таких же людей я увидел и в Синьцзяне. Они были очаровательны и гостеприимны, но склонны к лени и ненадежности. Городские сарты отличались поразительной аккуратностью и внимательностью в одежде. Грамотные носили белые тюрбаны, остальные – разноцветные. Сарты очень упорно хранили традиции исламской культуры.

Пока я находился в Самарканде, в моем прямом подчинении состояли два европейских спутника – казаки Рахимжанов и Луканин, выбранные из сорока добровольцев командиром местных казаков. Это были хорошие парни, заверившие меня, что пойдут до конца, перспектива двухлетней экспедиции их, похоже, не смущала. Рахимжанов, к сожалению, продержался всего семь месяцев.

Их отъезд был весьма впечатляющим. В сопровождении своих офицеров и полкового оркестра они на лошадях поехали к конечной станции железной дороги в Андижане в Ферганской области, откуда им предстояло отправиться в небольшой городок Ош. На конной ярмарке несколько дней спустя я купил двух верховых и четырех вьючных лошадей и нанял четырех сартов. Один из них, бывший сахалинский каторжник, проявил себя опытным и способным караван-баши – караванщиком. Мы составили каталог нашего снаряжения, взвесили его и распределили между вьючными лошадьми, каждая из которых тащила вес около 300 фунтов. С трудом верилось, что вьючные лошади вытянут такую ношу, особенно по крутым горным тропам, но они, к моему удивлению, вынесли. Вместо седельных сумок сарты употребили нечто вроде плетеных корзин, напоминавшие разделенные вдоль пчелиные ульи. По обе стороны лошадиной холки клали подушки, поверх – эти корзины, крепко связанные веревкой.

11 августа я из Оша через Синьцзян отправился в Кашгар, город, расположенный в ста девяноста милях за горной цепью, соединяющей Памир с Тянь-Шанем, «Небесной горой». Перед отъездом мой караван пополнился китайским переводчиком Лю, «джигитом» – слугой, и еще четырьмя вьючными лошадьми для перевозки фуража. Первый этап нашего путешествия пролегал по плодородной долине на фоне высоких гор, меж которых скрывался перевал Чигир-чик, первые ворота во Внутреннюю Азию. Постепенно сельскохозяйственные угодья попадались все реже и наконец полностью исчезли. Время от времени мы встречали кочующую с лошадьми и скотом киргизскую семью. Женщины ехали в красивых ярких платьях, голова и шея обернуты льняным шарфом. У многих из них перед собой в седлах было нечто вроде хорошо укрытой коврами колыбели, в которой лежал самый младший член семьи. Мужчины были в серых, черных или темно-синих широких пальто до щиколоток, скрепленных шнурами. Вид у этих семьей кочевников на марше был очень живописный.

На второй день мы достигли вершины перевала, откуда перед нашими взорами открылись великолепные пейзажи. Крутые горы, которые в вечернем свете казались покрытыми темно-зеленым бархатом, отвесно спускались в узкую, глубокую долину, в конце которой возвышались гордые, заснеженные горные вершины. Но нам нужно было срочно добраться до юрт в долине, которые предоставил в наше распоряжение командующий Ошским гарнизоном. Они были собственностью Хасан-бека, сына последнего самодержца долины Алл ай.

Наша дорога проходила мимо Гуттжи, небольшой крепости на одноименной реке, и мы следовали за последней в направлении перевала Талдык. Подъем был трудным, но прекрасная панорама, открывшаяся перед нами, когда мы достигли вершины, с лихвой вознаградила нас за усилия. Сквозь изумрудно-зеленую долину к покрытой снегом горной цепи, головокружительно белой на фоне лазурного неба, вилась красная река. В долине я заметил, что цвет реки обусловлен дном красного песка.

В начале долины возвышались юрты, где нас радушно принял наш хозяин, Хасан-бек.

Я впервые был в киргизской юрте, и впечатление ни в коем случае не было неприятным. Большая юрта с разноцветными ковриками и циновками выглядела очень привлекательно. На полу лежали ковры, два красивых шелковых покрывала и груды подушек. На заднем плане виднелись четыре великолепных старинных седла, покрытые сложенными шелковыми шалями. Убранство довершали ряды инкрустированных бронзой и бирюзой уздечек и налобников. В середине куполообразной крыши находилось круглое отверстие, сквозь которое был виден кусочек звездного неба. Из матерчатых карманов в стенах торчали книги и другие предметы.

Мне представилась возможность познакомиться с киргизами и осмотреть табуны их прекрасных лошадей. Наш приезд совпал с празднованием свадьбы, и среди развлечений были скачки и традиционная игра «байга», в которой участвовало до трех всадников. Суть игры заключается в попытке вырвать обильно смазанную жиром тушу козла из рук другого всадника и ускакать прочь с добычей, которая должна представлять девушку, а остальные игроки в свою очередь пытаются ее захватить. Игра, повергающая зрителей в экстаз, напоминала очень грубую борьбу верхом на лошадях.

Мы продолжили движение на восток, постепенно набирая высоту, и достигли 11 300 футов. На этом участке мы встретили множество караванов, некоторые насчитывали несколько сотен верблюдов. В Иркештаме, последнем русском форпосте, мы пересекли границу империи.

Мой первый контакт с китайскими властями произошел в пограничном форте Улугчат, где шестидесятилетний комендант, иссушенный курением опиума, предоставил нам ночлег и повел себя очень дружелюбно. Десять человек, составлявших гарнизон, производили впечатление разделяющих страсть своего командира к опиуму. После жизни в юртах в горах было очень приятно поселиться в глиняных домах с теплыми кантами[3], знакомыми мне с Маньчжурии.

Мы преодолели только половину расстояния до Кашгара. Нам предстоял пятидневный изнурительный марш по бесплодной и дикой местности. Это означало езду по круто поднимающимся и спускающимся каменистым горным тропам, переходы рек вброд, а иногда и проезд через ущелья, где едва могла пройти лошадь. Если бы не ступеньки, на протяжении веков проложенные на склоне горы бесчисленными животными, продвигаться вперед было бы почти невозможно. Скелеты и разлагающиеся туши лошадей и ослов свидетельствовали об опасности маршрута. Когда 30 августа мы прибыли в Кашгар, у меня были веские причины быть благодарным провидению, потому что нашей единственной жертвой стала измученная лошадь. Тем не менее лошадь с израненными ногами я поменял.

В Кашгаре сошлись сферы интересов двух держав. Россию и Великобританию представляли генеральные консулы. Меня пригласили пожить у первого, где я пользовался величайшим гостеприимством. Генеральный консул Колоколов, хорошо осведомленный о положении в округе, дал мне много ценных сведений. Со времени Боксерского восстания консульство имело охрану, состоящую из половины эскадрона казаков. Казалось странным видеть российские войска на территории Китая, и мне было трудно поверить, что пробуждающийся Китай долго будет терпеть такое посягательство на свой суверенитет.

Вскоре после моего приезда я навестил местного дао-тая, главного правительственного чиновника, худощавого и знатного пожилого джентльмена по имени Юань Хун-юй. В официальном облачении он встретил меня в зале своей резиденции и провел во внутреннюю комнату, где был накрыт стол со всевозможными сладостями. После трапезы учтивым жестом попросил у меня разрешения снять мандаринскую шляпу. Юань Хун-юй сам положил в мою чашку два куска сахара и налил горячего чая. Во время нашей довольно долгой беседы мой хозяин продолжал катать в руках два грецких ореха. Судя по их блеску, в употреблении они находились уже давно. Это упражнение для рук было очень распространено в Китае, несомненно, во многом именно благодаря ему у многих китайцев мягкие, красивой формы и ловкие пальцы. Мне удалось приобрести несколько таких затертых до блеска орехов, но в целом китаец не склонен расставаться с предметами, которыми так долго манипулировал.

В Кашгаре я провел месяц, это время употребил на проявку своих пленок, сбор информации и изучение китайского языка. От моего переводчика Лю, неизменно обаятельного и улыбчивого, пользы мне было мало, но после того, как я немного освоился с языком, мы смогли довольно хорошо понимать друг друга. Поскольку ни одно слово не изменяется, построение предложения не представляет сложности, однако большая трудность заключается в том, что малейшее различие в произношении гласных может полностью изменить значение слова. И как только я начал осознавать свои ошибки, Лю с типичной китайской вежливостью меня не поправлял, что лишь усугубило мои трудности.

Одной из причин моей длительной остановки в Кашгаре было отсутствие документов, необходимых для путешествия по Китаю. Министерство иностранных дел запросило визу для «финского подданного Маннергейма, путешествующего под защитой русского правительства», но ни ее, ни каких-либо указаний из Пекина получено не было. Колоколов посоветовал мне запросить визу у дао-тая. «Ма» по-китайски означает лошадь, а поскольку первые буквы моего имени стали хорошим началом звучного китайского имени, мой хозяин предложил ввести его в мой пропуск. «Ма» – начальный слог в именах многих дунганских генералов. Китайцы имеют обыкновение добавлять еще два слога, которые в сочетании с первым выражают какую-нибудь милую поэтическую идею. Дао-тай пообещал выдать визу. Задумавшись, какое имя мне подобает, он взял тонкую кисть и добавил после «Ма» два прекрасных иероглифа. Теперь меня звали Ма-да-хань, или «Лошадь, прыгающая сквозь облака». Всякий раз при проверке моей визы мое новое имя вызывало у чиновников большое восхищение.

Я намеревался отправиться в Кульджу задолго до наступления холодов, но, когда меня заверили, что Тянь-Шань можно пересечь зимой, после начала февраля, я решил отправиться на юг, чтобы поближе познакомиться с районом Кашгар, в особенности с городами-оазисами Яркенд и Хотан. В конце сентября я заранее отправил казака Луканина с большей частью груженного на телеги снаряжения в Урумчи, столицу Синьцзяна, через Аксу и Карашар.

Моя собственная экспедиция составила двести пятьдесят миль по прямой вдоль западного края Такла-Макана. Перед отъездом я нанял повара и переводчика. Повар, хотя с виду чудовищно грязный, оказался подлинным сокровищем, а временный переводчик – весьма полезным.

Поездка в Яркенд проходила через настоящую пустыню. На западе убогий ландшафт оживлял массив Куньлунь, сбегавшие с его гор ручьи сохраняли жизнь в нескольких небольших оазисах, где постоянно останавливались на отдых караваны. Начали появляться индийские товары, привезенные через горы, несмотря на сопутствующие трудности и высокую стоимость транспортировки. После недельной поездки в жаре и пыли я добрался до Яркенда с его зелеными полями и тенистыми деревьями, простирающимися до разрушающейся городской стены.

Я поселился в большом караван-сарае, единственном в городе здании из обожженной глины, в котором нам предоставили три узкие комнаты, куда практически не проникал дневной свет. Комната, в которой жил я, была чуть веселей и не такой сырой благодаря своеобразной печи, а несколько ковриков на полу придавали ей легкий восточный колорит. У караван-сарая, в центре которого находилась терраса с множеством цветов, было несколько похожих «дыр в стене», служивших пристанищем различным торговцам.

Яркенд был типичным сартским городом. Все движение сосредоточено на главной улице, по бокам которой шла глиняная терраса, где на циновках перед своими магазинами сидели торговцы. Базар в Яркенде гораздо оживленнее, чем в Кашгаре, и на улице постоянно толпы людей. Розничная торговля шла во дворах, где можно было увидеть купцов из Туркестана, Афганистана и Индии в ярких костюмах. Конкуренция между русскими и британскими торговцами была острой.

Я прибыл в Яркенд в разгар рамадана, когда есть начинали только тогда, когда темнело настолько, что невозможно увидеть цвет шнура, свисающего с потолка, и прекращали, когда он снова становился различим. В темные часы жадно поглощалось огромное количество еды, а в перерывах между этими оргиями нараспев возносились молитвы Аллаху. В полумраке бородатые купцы являли очень живописное зрелище – стоя на коленях, они молились среди цветов на террасе караван-сарая.

В азартные игры резались на каждом углу. Профессиональная азартная игра, видимо, была официально разрешена, и среди возбужденных игроков встречались представители всех сословий – от высокопоставленных чиновников до осужденных. Последних привязывали за руки и за ноги к толстым деревянным или железным брусьям, а головы вставляли в подобие деревянного замка. Осужденные разгуливали свободно, часто в сопровождении жен, добросовестно несших брусья, к которым был привязан их повелитель и господин.

Впечатлило меня приглашение на обед к окружному мандарину, носившему титул «фогуан». Звали его Пэнь. Его джамен – так называлась резиденция высокопоставленных мандаринов – оказался типичным в ряду многих подобных мест, в которых мне довелось побывать впоследствии. Войдя через два двора – внешний защищен от злых духов короткой, но массивной глиняной стеной за воротами, – ты попадал на крытую деревянную платформу с тремя стенами, украшенными яркими картинами. Она служила залом суда, где фогуан выступал в качестве судьи в таких делах, которые могли получить полную огласку. Деревянная перегородка отделяла эту площадку от прямоугольного внутреннего двора, на дальнем конце которого располагалось одноэтажное здание с флигелями. Здесь Пэнь принял меня в своей служебной мантии. Это официальная форма мандаринов состояла из черного кафтана, спускающегося значительно ниже колен, с отложным синим бархатным воротником и такого же цвета обшлагами. Поверх него надевалось одеяние с квадратными полями спереди и сзади расшитое золотыми эмблемами аиста, льва, дракона, змеи и т. д. в зависимости от ранга носителя. Наряд дополняли ожерелье из деревянных коричневых шариков в форме жемчужин и круглая черная мягкая шляпа с загнутыми полями и павлиньим пером сзади, державшимся на тулье нефритовой трубочкой. Шляпу перевязывал красный шелковый шнурок, зафиксированный на тулье дужкой из стекла, коралла или какого-либо другого камня, также в зависимости от ранга. К подбородку владельца шляпа крепилась черным шнурком.

Европейцев обычно приветствовали легким пожатием обеих рук, а друг другу китайцы отвешивали своеобразный официальный поклон: одна нога ставилась перед другой, а пальцы правой руки касались пола. Любые приветствия всегда сопровождаются заискивающей китайской улыбкой.

Пэнь был чрезвычайно обаятельным и очень светским. В центре комнаты стоял круглый стол с белой скатертью. Сервировка состояла из резной оловянной тарелки с ложкой, двух палочек для еды и двух маленьких мисочек, в одной – острый коричневый соус, в другой – толченые орехи в сахарной воде. Кроме того, мне выдали десертную тарелку, нож и пару вилок с двумя длинными зубцами. Трапеза началась с чая, сладостей и фруктов, за которыми последовали закуски. Их накладывали по очереди в двенадцать маленьких мисочек, расставленных в центре квадрата, где их потом оставляли в качестве украшения. Обычно трапеза начиналась с птичьих гнезд, акульих плавников или каких-нибудь других деликатесов. Когда хозяин хотел оказать гостю особую честь, то подавал еду собственноручно, с удивительной ловкостью манипулируя палочками для еды. Я был очень озадачен, увидев, как Пэнь, казалось, разделывает своими палочками для еды утку, пока не понял, что утка была подана разделанной, а хрустящую кожицу заменили. Обслуживание было превосходным, и перемены шли быстро. За двадцатью четырьмя переменами утопавших в соусе блюд следовало еще столько же, обжаренных во фритюре, а за ними череда чебуреков с различными начинками. Это обильное угощение запивалось чем-то вроде пряной водки, по запаху приятнее, нежели чем на вкус. Как только человек отпивал из чашки, ее убирали, а предупредительный слуга наливал содержимое в заварочный чайник и ставил на жаровню. Затем чашку снова наполняли горячим вином. В течение ужина стол несколько раз убирали и сервировали заново, после чего банкет возобновлялся. Время от времени приносили смоченные горячей водой полотенца, которыми гости вытирали разгоряченные праздничными хлопотами лица. Застолье завершилось приготовлением светлого бульона, в который гости насыпали сервировавшийся перед каждым сухой отварной рис, миску поднимали на уровень подбородка, а потом очень ловко опускали в бульон рис так, чтобы он закружился, что позволило его проглотить. Как только миски пустели, гости расходились. С церемонной вежливостью Пэнь проводил меня во внутренний двор, где меня почтили салютом из трех пушек.