Полная версия

Дублин и дублинцы. В ирландском искусстве 1802—1923 гг.

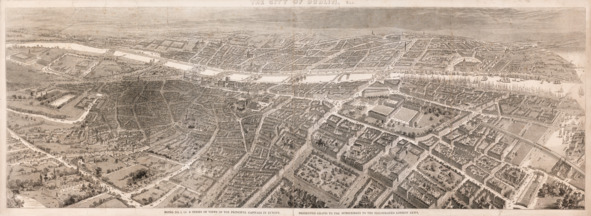

Дублин в середине XIX века: время роста, движения и перемен. Джон Смит, «Аэрофотоснимок города Дублина с юго-востока», 1846, гравюра по дереву по фотографии неизвестного автора (John Smyth, Aerial View of the City of Dublin from the South East). National Gallery of Ireland Collection (NGI.11878). Photo, National Gallery of Ireland

К 1900 году Дублин добился внушительного инновационного, по меркам того времени, прорыва в пивоварении, запуске электрических трамваев и в предоставлении социального жилья – эти достижения определили передовую международную практику. Подобные достижения напрямую влияют на культурный имидж города – прекрасный пример приводит А. Лефевр: «Париж имеет свою икону – Эйфелеву башню. Меньше чем за сто лет технический объект, который в свое время был технологическим манифестом, превратился в произведение искусства; ему приписывают эстетические качества: элегантность, гибкость, женственная привлекательность. Благодаря этой иконе видимый Париж приписывает эти качества себе»20 Очень часто одно или несколько явлений, связанных с прогрессом в технике и науке, служат целым художественным символом города, на основе которого возникает целостное представление обо всей городской территории (московское метро, небоскребы в Нью-Йорке, разводные мосты Петербурга т. п.). В результате этого обобщения возникает пусть и упрощенный, субъективный, но вполне наглядный образ городской среды. Это же и произошло с Дублином – технократические достижения стали важным инструментом формирования городской идентичности: пивоваренный завод «Гиннес», двухэтажные трамваи и позднее автобусы, культура питейных заведений, георгианские постройки.

Это уникальный город, феноменальный по многим характеристикам. Если задуматься, какой близкий мне город мог бы сравниться с Дублином, то я бы сказала: Санкт-Петербург. Не внешне, нет, но своей биполярной сущностью. В этот ряд также можно поместить Амстердам и Хельсинки. Являясь важнейшими стратегическими, экономическими пунктами, городами-портами, они оба стали культурными центрами в своих странах. Осмыслением «двоемирия» Петербурга в культуре занимаются несколько российских исследователей. Например, Ю. Г. Филиппова в диссертации «Феномен Петербурга в русской художественной культуре: проблема „двоемирия“»21 подробно изучает биполярность культуры Петербурга (известная антитеза «фасад-дно» очень подходит и Дублину), характер взаимодействия этих полюсов и художественные воплощения Петербурга, демонстрирующие огромную пропасть, лежащую между «фасадом» и «изнанкой». По этой же аналогии художественный образ Дублина проявляется в яркой амбивалентности. Бедность горожан и пышный архитектурный облик, тяжелый физический труд людей и расцвет искусства – все это характеристики Дублина на рубеже XIX—XX веков. Однако, в отличие от Петербурга, Дублин долгое время не мог стать подлинно важным национальным культурным центром страны, как подобает истинной столице: при всех амбициях «большого города» он долго оставался в тени из-за своей зависимости от Англии и преклонения перед всем иностранным. Такое преклонение проистекает из пограничного состояния ирландского общества: на протяжении 800 лет находясь в позиции покоренных англичанами, ирландцы постепенно приобрели так называемый комплекс доминиона. Т. С. Осипова в своем исследовании о влиянии английской экспансии на развитие ирландских городов пишет: «Исследование ирландского города показывает, что английское правительство на протяжении многих столетий осуществляло политику „разделяй и властвуй“, возбуждало классовую и этническую вражду и интриги в среде местной знати с одной целью – осуществить экономическое ограбление этой страны, исторические источники и размах которого были весьма значительны»22.

Пограничное состояние Дублина заключается и в том, что хоть на рубеже XIX—XX веков ирландцы уже пришли к осознанию необходимости активного освободительного движения, но, испытывая своего рода стокгольмский синдром, экономически и культурно еще находились под гегемонией своего колонизатора. Процесс деколонизации ирландского мышления до конца не завершен и по сей день, спустя сто лет после обретения Республикой Ирландии независимости, тем не менее огромные тектонические сдвиги на этом пути уже совершены. Как отметил Ф. Энгельс, «с ирландцами англичане не справились. Виною тому огромная гибкость ирландской расы. После свирепейшего подавления, после каждой попытки истребления ирландцы, спустя короткий срок, снова поднимались с еще большей силой, чем когда-либо прежде… Во втором, а часто и в первом поколении, чужеземцы превращались в бо́льших ирландцев, чем сами ирландцы (Hiberniores ipsis Hibernis), а последние – чем больше усваивали английский язык и забывали свой собственный, тем больше становились ирландцами»23. Таким образом, Дублин в своем развитии в значительной степени зависел от историко-культурного статуса ирландцев, долгое время находившихся в колониальном состоянии. Английское правление не только отразилось на социально-экономических, политических особенностях формирования этого города, но и фактически повлияло на феномен его художественно-культурного облика, во многом определяемого георгианским стилем.

Сегодня Дублин как центр притяжения – это не просто метафора или дань прошлому, а живая характеристика современного города. Он стал важным узлом международного сотрудничества, культуры и инноваций. После Brexit Дублин укрепил свои позиции, привлекая компании, специалистов и инвесторов, ищущих доступ к европейскому рынку. Городские улицы, по-прежнему украшенные яркими дверями, теперь соседствуют с современными офисами технологических гигантов, оживленными культурными пространствами и уютными кафе. Дублин органично соединяет традиции и инновации, оставаясь верным своей истории и в то же время стремительно устремляясь в будущее.

Глава 2. Дублинцы

Когда вам случится в Дублин попасть

Лет, может быть, через сто,

Спросите на Бэггот-стрит обо мне,

Мол, кто такой был, да что…

Патрик Кавана, «Когда вам случится в Дублин попасть»24

Как совокупность деревьев – еще не лес, так и совокупность построек – еще не город. Город – это люди, которые в нем живут и работают. Понять город – значит понять его жителей.

В 1840 году в Оксфордском словаре английского языка впервые был зафиксирован термин jackeen – уничижительное название для любого человека из Дублина и любого, кто говорит по-английски с сильным дублинским акцентом. Предположительно слово jackeen происходит либо от имени Джек, распространенной уменьшительной формы для имен Джеймс и Джон, либо связано с «Юнион Джек», флагом Соединенного Королевства. После норманнского вторжения в Ирландию, начавшегося в 1169 году, Дублин стал центром оседлости, частью Ирландии, непосредственно находившейся под контролем английского правительства в позднем Средневековье. Вплоть до XIX века Дублин служил центром английского правления в Ирландии и дублинцы считались самыми английскими из всех ирландцев. Имя Джек в термине jackeen соединяется с ирландским уменьшительным суффиксом een, означающим «мало», «маленький» (часто встречающимся в ирландских женских именах, таких как Roisín, «маленькая роза», или Maureen/Mairín, «маленькая Мэри»), давая понять, что дублинцы – это «маленькие англичане». Такое уничижительное отношение к ирландцам начало проявлять в британском обществе еще задолго до этого.

Ирландские художники посвятили немало картин изображению самих ирландцев – их повседневной жизни, быта и традиций. Зрители в свою очередь с огромным интересом наблюдали за этой тенденцией, примеряя на себя эти образы. Пройдет несколько десятилетий, прежде чем ирландцы осозна́ют, что их не устраивает такая репрезентация в искусстве. Эта смена позиции будет связана с усиливающимися национальными настроениями и ростом интеллектуальной национальной самоосознанности на рубеже XIX—XX веков.

Горожане

Какими же были дублинцы на рубеже веков? В этой главе мы погрузимся в жизнь и быт самых обычных горожан, и проследим, какими их видели сами ирландские художники. Мы увидим персонажей, отражающих разнообразие социальных классов и профессий, улицы, заполненные шумом и суетой, зеленые парки, а также архитектурные шедевры, которые олицетворяют историю и прогресс этого города.

Картина «Чай в саду» Уолтера Осборна (масло, холст) не была закончена и писалась, вероятнее всего, летом 1902-го, за год до смерти художника. Выполненная в импрессионистской манере, это одна из самых известных работ Осборна. Здесь встречаются его две излюбленные темы – дети и сад. Художник изобразил пять фигур в укромной беседке, обильно покрытой зеленью, что придает глубину тени. Перед нами словно бы сцена из пьесы Шекспира или тайный сад из детской литературы. Однако картина Осборна не только романтична, но и современна: на ней изображены молодые люди в солнечном дублинском саду в начале XX века. В левой части за круглым столом сидит молодая женщина в белой блузке и длинной темной юбке, она держит серебряный заварочный чайник и наливает чай. Надпись на обороте холста идентифицирует ее как «мисс Кроуфорд». Ее фигура служит своего рода «якорем» для композиции, которая становится более свободной на всем пространстве холста. На скамейке на заднем плане – нечетко очерченная фигура пожилой дамы, вероятно матери художника.

Уолтер Осборн, «Чай в саду» (Walter Osborne, Tea in the Garden, 1902). Collection & image © Hugh Lane Gallery (Reg. No. 24)

Действие картины разворачивается в саду соседей и родственников Осборна, семьи Кроуфордов, на Каслвуд-авеню, в районе Ратмайнс в южном Дублине. На траве сидят Вайолет Стокли, племянница художника, и еще один ребенок. Это одна из многих картин, изображающих дублинцев в солнечной, спокойной обстановке. Видно, что писалась она alla prima, быстро, смелыми, импрессионистическими мазками. Художнику отлично удалось запечатлеть атмосферу теплого летнего дня и свет, падающий сквозь деревья. Картина пахнет свежестью. Вероятно, Осборн написал ее на пленэре всего за один или два захода. Холст переливается разнообразными цветами, его оживляют энергичные мазки. Яркими мазками на лице молодой женщины, на скатерти и детской одежде изображено падение солнечного света. Хотя молодая женщина рядом с мисс Кроуфорд находится преимущественно в тени, на ее блузке есть штрихи лавандового и зеленого. В живой изгороди позади – штрихи голубого и зеленого, розового и сиреневого, а листва в верхней части картины передана с помощью зеленых и розовых штрихов. Сквозь листву виден проблеск голубого неба. Как и во многих садовых картинах импрессионистов, прутья скамейки имеют виридиановый, зелено-голубой, оттенок, переданный смелыми горизонтальными мазками. Своей садовой тематикой, интимным настроением, обращением с солнечным светом и легкой кистью «Чай в саду» напоминает некоторые пленэрные и садовые сцены импрессионистов, в частности Ренуара, Моне, Сарджента и в особенности Берты Моризо, с ее нежной симпатией к людям, легкими нежными мазками и смелой, эскизной эстетикой.

Эта картина дает нам представление о том, как одевались женщины среднего класса в Дублине. Мы видим повседневный туалет: длинную узкую юбку, блузку со сложной отделкой в виде рюш и модными тогда пышными в плечах рукавами, которые сужались к локтю или запястью. Высокий воротник, декорированный кружевом или, возможно, даже вышивкой, подчеркивает элегантность и строгость повседневного наряда.

Стильная одежда к концу XIX века стала более доступной благодаря удешевлению модных тканей и распространению самых современных стилей посредством иллюстраций в журналах и газетах. Технологические достижения, такие как усовершенствование и патентование швейной машины в середине XIX века25, также способствовали демократизации моды, позволяя как профессиональным, так и домашним портным легче копировать и адаптировать последние модные тенденции.

В своей красочной акварели «Сент-Патрикс-клоуз»26 (около 1881 года) Роуз Бартон также изобразила один день из жизни простых дублинцев. Несколько людей заняты своими делами: женщины с детьми, пастух с овцами, лавочница… Эта работа приглашает нас перенестись в прошлое и увидеть обычную улицу Дублина конца викторианской эпохи. Сцена разворачивается в узком, вымощенном булыжником переулке неподалеку от собора Святого Патрика. Переулок окаймляют невысокие здания из красного кирпича с обшарпанными фасадами. Яркие оттенки в одежде горожан прекрасно контрастируют с приглушенными тонами кирпичной кладки, создавая визуально оформленную композицию.

Интересно проследить контраст между одеждой простых горожанок на этой акварели Бартон и на картине «Рыбный рынок» Осборна, с одной стороны, и нарядом мисс Кроуфорд из зажиточного класса, изображенной на картине «Чай в саду». Женщины рабочего класса носили простые платья из дешевых и прочных материалов, таких как хлопок, шерсть или грубый лен. Эти платья часто были темных, нейтральных цветов – коричневого, серого, синего или черного, – поскольку они лучше скрывали грязь. Важным аксессуаром были платки. Женщины часто повязывали голову платком, чтобы защитить волосы во время работы.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.

Примечания

1

Районы Дублина отличаются акцентами, у каждого из которых свои социолингвистические и фонетические особенности. Кроме того, сегодняшний Дублин – интернациональный, мультикультурный город и помимо этих местных акцентов его наполняют десятки других.

2

В чем-то, пожалуй, они и правда похожи.

3

Лиотар Ж.-Ф. Состояние постмодерна. СПб.: Алетейя, 1998. С. 53.

4

Оноре Домье (Honoré Victorin Daumier, 1808—1879) – французский художник-график, живописец и скульптор, политический карикатурист, представитель критического реализма.

5

«Ты должен принадлежать своему времени» (фр.).

6

Гюстав Курбе (Jean Désiré Gustave Courbet, 1819—1877) – французский живописец, пейзажист, жанрист и портретист. Считается одним из завершителей романтизма и основателей реализма в живописи.

7

Уильям Орпен (William Orpen, 1878—1931) – ирландский художник, портретист, жанрист, один из крупнейших представителей импрессионизма на Британских островах.

8

Шпенглер О. Закат Европы. М.: Искусство, 1993. С. 8.

9

Barrett, Cyril. Irish Nationalism and Art 1800—1921 // Studies: An Irish Quarterly Review. 1975. Vol. 64. No. 256. P. 393—409.

10

Андре Лот (André Lhote, 1885—1962) – французский скульптор, художник, педагог.

11

Альбер Глез (Albert Gleizes, 1881—1953) – французский художник, теоретик, философ, самопровозглашенный основатель кубизма, оказавший влияние на художников Парижской школы.

12

Society of Dublin Painters – общество, созданное с целью популяризировать ирландское модернистское искусство и обеспечить альтернативное публичное выставочное пространство в противовес более консервативной Королевской Гибернианской академии.

13

Лихачев Д. С. Петербург в истории русской культуры. СПб.: СПбГУП, 1994. С. 17.

14

Там же. С. 4.

15

Джеймс Гэндон (James Gandon, 1742—1823) – английский архитектор, наиболее известный по своей работе в Ирландии в конце XVIII и начале XIX века.

16

Arts & Crafts – английское художественное движение викторианской эпохи (конец XIX века), участники которого следовали идеям Джона Раскина (Рёскина) и Уильяма Морриса о художественном превосходстве изделий ручного ремесла над продуктами промышленного производства.

17

Омнибус – многоместная повозка на конной тяге, прототип маршрутного такси.

18

Подробнее о картине читайте в разделе «Графтон-стрит» главы «Прогулка по Дублину».

19

Неизвестный автор, перевод В. Тихомирова, цит. по: Поэзия Ирландии / сост. Г. Кружков, Т. Михайлова, А. Саруханян. М.: Художественная литература, 1988.

20

Лефевр А. Другие Парижи // Логос. 2008. №3 (66). С. 143.

21

См. избранную литературу в приложении 3.

22

Осипова Т. С. Ирландский город и экспансия Англии XII—XV вв. М.: Наука, 1973. С. 242—243.

23

Архив К. Маркса и Ф. Энгельса / Институт К. Маркса и Ф. Энгельса. Т. 10. М.: Гос. изд-во, 1924—1982, 1948. С. 104.

24

Здесь и далее поэзия П. Каваны цитируется в переводе Г. М. Кружкова.

25

В 1845 году американец Элиас Хоу представил свое изобретение – швейную машину, способную делать прямые швы со скоростью до 300 стежков в минуту. В 1846 году Хоу зарегистрировал патент US 4750, и первые швейные машины поступили в продажу.

26

Слово close означает небольшую улицу, часто тупиковую и находящуюся возле церкви или собора.