Полная версия

ХРОНИКИ ДУРАЦ(Ц)КОГО КНЯЖЕСТВА (Албания на пути к независимости, 1912-1921 гг.)

Результат административной реформы описал российский консул в Валоне А.М. Петряев в своём докладе в январе 1914 года : «Число самозваных правителей здесь увеличивается с каждым днем. Всякий набравший шайку в несколько вооруженных лиц провозглашает себя правителем до тех пор, пока его не сменит другой, более сильный. Беспристрастные наблюдатели из албанцев говорят о временах турецкого управления как о чем-то совершенном в сравнении с теперешнею анархией». Региональные руководители постоянно конфликтовали между собой, борясь за контроль над скудными ресурсами страны. В тех случаях, когда это допускали обстоятельства, они старались добиться иностранного покровительства. В результате этого в стране возникли четыре фракции: 82

проитальянская, протурецкая, проавстрийская и прогреческая.

Претенденты на трон Албании: Аладро Кастриота, барон Нопча, граф Монпасье

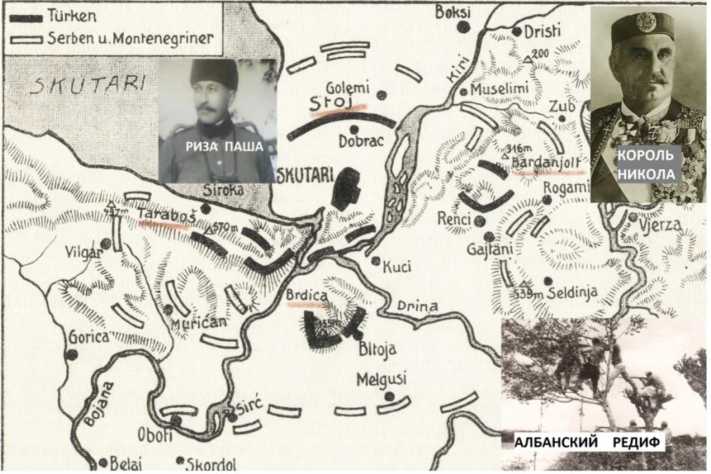

§6. Страсти по Скутари

Король Никола, которого поддерживали сербы, отказался признать решения великих держав о принадлежности Скутари. 21 марта флот пяти великие державы провел военно-морскую демонстрацию силы перед Баром. Убедившись, что великие державы не уступят Черногории Скутари, король Никола решил поставить их перед свершившимся фактом. Он брал пример со своего греческого визави, войска которого после падения Янины оккупировали южные части будущей Албании. На протяжении всей зимы Скутари постоянно подвергался артиллерийскому обстрелу, но в силу слабости черногорской артиллерии это не давало результатов. Рассчитывая на падение боевого духа осаждённых после известий о сдаче Адрианополя, черногорский ударный батальон 31 марта атаковал ключевую позицию обороны у Тарабоша. Понеся потери в 400 человек, он смог прорваться только через две линии укреплений и отошёл. Сербские боевые части стали прибывать под стены Скутари только в конце марта и не принимали участия в атаке Тарабоша.

31 марта третий конвой с войсками Приморского отряда прибыл в Сан- Джовани ди Медуа. Через два дня королевский совет в Цетинье официально назначил сербского генерала Петара Бойовича командующим осадой. 7 апреля он вступил в командования осадной армией и стал готовить штурм, запланировав его начало на 13 апреля. Под его началом состояло 45 000 солдат (28 000

черногорских и 17 000 сербских) с артиллерией. По его мнению, этих сил было достаточно для штурма Скутари, гарнизон которого оценивался в 26000 человек83. По сведениям лазутчиков, в крепости царил голод, а в турецких частях вспыхивали мятежи, вызванные слухами об окончании войны. В начале апреля турки потеряли позиции у Облика и Брдицы, отступив к Тарабошу.

За три дня до начала решительного штурма в Белград и Цетинье поступил ультиматум «великих держав» с требованием прекратить боевые действия. «Демонстрируя решимость» их корабли84 под флагом английского адмирала С. Берни приступили к патрулированию балканского берега от Бара до Корфу с 10 апреля, а через два заход гражданских судов в порты был запрещён на неопределённый срок. По совету России сербский премьер Пашич приказал генералу Бойовичу вывести свои войска за реку Дрин, но оставить свою артиллерию. Несмотря на увещевания царя Николая II, не желавшего ввязываться в большую войну, черногорцы продолжили осаду и в течение четырёх дней (с 14 по 18 апреля) бомбардировали Скутари. Утром 23 апреля 1913 года черногорские войска захватили штурмом укрепления Тарабоша, после чего положение гарнизона Скутари резко ухудшилось, но не было безнадёжным.

Турецкий генерал Эссад-паша, вступив в командования, периодически возобновлял переговоры85 с королём Николой, пытаясь выторговать выгодные условия для капитуляции. Утратив Тарабош, он предложил сдать крепость на капитуляцию при условии свободного вывода гарнизона. Он также предлагал передать черногорцам в исправном состоянии всю артиллерию (120 орудий) и 2 парохода за взятку. Король Никола подвергся сильному дипломатическому давлению со стороны России, вследствие чего был вынужден принять условия Эссада-паши. Согласно британским источникам, турецкому генералу уплатили турецкому генералу 10 или 16 тысяч ф. ст. и беспрепятственно выпустить его солдат из крепости. Король Никола обещал поддержать претензии Эссада-паши на титул вассального правителя Албании (под сюзеренитетом султана), при условии отказа в пользу Черногории от Скутари и территорий к северу от реки Дрин. В тот же день черногорские солдаты подняли свой флаг над цитаделью.

2 мая император Франц-Иосиф объявил частичную мобилизацию войск на территории Боснии и Герцеговины, угрожая напасть на Черногорию. Два дня спустя, по совету России и Франции, не готовых к большой войне, король Никола I уступил требованиям послов и согласился передать Скутари и десятимильную зону вокруг него под юрисдикцию великих держав. По их решению 9 мая для управления городом был создан международный совет адмиралов86, а для смены черногорцев стал формироваться сводный десантный отряд87 в 1000 штыков. 14 мая в городе высадились 750 моряков, доставленных на австрийском пароходе «Скутари» и итальянских судах «Иоланта» и «Мафальда». Черногорский военный комендант генерал Бесир передал комиссии город с его укреплениями и увёл свои войска, прихватив трофейные пушки и пароходы. В тот же день в 14:00 была снята блокада с черногорских портов. Три дня спустя Черногория заключила мир с Турцией. В свете новых политических реалий правительства Сербии и Греции 19 мая подписали протокол о разграничении их интересов в Албании и Македонии.

15 мая флаги пяти великих держав были подняты над цитаделью Скутари88 и назначен губернатор города89. Утром следующего дня городом стал управлять адмиральский совет, который осуществлял высшую власть, в то время как решение административных вопросов было возложено на городской совет90. При нём функционировали военный, образовательный и финансовый отделы. Для окончательного решения албанского вопроса учреждалась комиссия, которая должна была решить вопрос о границах и принять окончательное решение о передаче Албании Шкодерского санджака с городом Скутари. Узнав об этом, 26 мая 1913 года 130 вождей, представлявших кланы Груда, Хоти, Кельменди, Кастрати и Шкрели, направили петицию адмиралу С. Берни. В ней они высказывались против присоединения их земель к Черногории.

После прибытия второй части десантного отряда (250 человек) 16 мая территория Скутари была разделена на 5 округов, каждый из которых управлялся одним подразделение Великих держав. Войска играли роль полиции91, пожарной охраны, служб связи и снабжения. Охрану судоходства по реке Бояна осуществлял австро-венгерский озёрный монитор «Маргера». Морякам пришлось не только патрулировать окрестности Скутари, но и обеспечивать коммуникации с албанскими портами к югу от Бояны и наводить порядок в окрестных горах и сражаться с местной герильей, которой руководил Цено-бея Крезиу. Старший сын Риза-бея Гьякова со своим отрядом действовал в тылах осадной армии, координируя свои нападения с турецким командованием Скутари. Он не признал капитуляции Эссад-паши и продолжал нападать на конвои. По этой причине с начала лета моряки стали постепенно заменяться сухопутными войсками.

1 июня с Мальты прибыл британский крейсер «Чёрный Принц», который доставил британский контингент92 под командованием подполковника Филлипса. Высадившись в Сан-Джовани ди Медуа, он пешим порядком проследовал в Скутари. По прибытии в город командир отряда был назначен губернатором всего санджака. Германский контингент под командованием майора Шнайдера93 прибыл только 7 июля. Через 18 дней после немцев прибыли итальянцы94, которых возглавлял подполковник Вильяни. Через три дня из Пулы прибыл усиленный95 оркестр и (4й) батальон 87 австрийского полка96 под командованием подполковника Оттмара Кайлера. Отличительной особенностью униформы его солдат были тропические шлемы. Французский97 контингент прибыл к месту назначения последним. С его размещением ротация моряков на сухопутные войска в Шкодерском санджаке завершилась.

Карта 4. Осада Скутари 1912-13 гг.

§7. Эссад из клана Топтани

После неудачного рейда на Приштину отряды косоваров отступили на территорию Албании, где смешались с остатками османских войск, состоявших под командованием Джавида-паши и Павит-паши. После подписания мира их командиры, многие офицеры и солдаты вернулись в Стамбул. Ту часть военного персонала, которая осталась в Албании, стали именовать «качаками»98. Как правило, они присоединялась к албанским полевым командирам или болгарским комитаджам, совершая набеги на Сербию. По явно преувеличенным данным считалось, что на территории Албании их насчитывается до 20000 человек. По широко распространённым слухам, Австро-Венгрия их снабжала оружием, а болгарские агенты инициировали их партизанские налёты на тылу сербской армии.

По условиям Лондонского мирного договора, правительства Балканского союза были обязаны выпустить на свободу всех интернированных ими албанских полевых командиров и идеологов. Несмотря на свою террористическую деятельность, они рассматривались мировым сообществом в качестве борцов за свободу и независимость. Находясь под жёстким контролем со её стороны оккупационные власти ничего не могли поделать с взятыми на себя обязательствами. При этом они понимали, что освобождённые националисты вновь поднимут оружие и станут тревожить их границы.

Пытаясь нейтрализовать эту угрозу, сербский премьер-министр Пашич и главный сербский воевода Путник пытались максимально задержать вывод оккупационных войск. Когда это не удалось, сербские политики обратили внимание на генерала Эссад-пашу. В начале мая 1913 года он в разговоре с черногорским королём Николой обмолвился о своем намерении провозгласить себя правителем (мпретом) Албании и для реализации своих целей готов сотрудничать с Балканским союзом. Он считал, что рассчитывать на помощь со стороны Австро-Венгрии в условиях, когда все соседи претендуют на албанскую территорию, будет фатальным для любого местного политика. Эссад-паша полагал, что в этих условиях власть должна опираться на мусульманское большинство и военную силу, которой у него имелось в избытке.

Из нескольких тысяч99 турецких солдат, покинувших Скутари, многие были родом в центральной Албании, где располагались земельные владения рода Топтани. После их демобилизации численность контингента уменьшилась до шести тысяч человек. За исключением оккупационных войск они оставалась самой крупной организованной вооруженной силой на территории Албании. Эссад-паша обладал характерной для элит пороховых империй чертой – недоверием к соотечественникам-иноверцам и подозрительностью к соотечественником. По этой причине его личную гвардию составлял табор из тысячи бошняков100 родом из Санджака.

Пока сербское правительство колебалось принять его предложение, Эссад- паша совершил вояж в Вену и Рим. В Австро-Венгрии его претензии не были приняты во внимание, поскольку правительство Исмаила Кемаль-бея казалось графу Берхтольду устойчивым и надёжным. В Риме отношение к Эссаду-паше оказалось другим: итальянские политики решили использовать амбиции бывшего генерала и сделать его агентом влияния. Они прямо рекомендовали Эссаду-паше признать Временное правительство в Валоне и получить в нём соответствующий пост. Следуя итальянскому совету, Эссад-паша вернулся в своё поместье в Лапраке под Тираной и завязал отношения с Кемаль-беем и его окружением. После вывода сербских оккупационных войск с территории Албании он был единственным военным лидером, имевшим в своём распоряжении современную регулярную армию, обладавшую боевым опытом.

Не получив выход к Адриатике, Сербия расширила свои претензии на Македонию, что привело к скоротечной второй Балканской войне. Всего за один месяц (29.6-29.7.1913) армия царя Фердинанда, выступившая против своих бывших союзников, была разгромлена. Поддержка Временным правительством проекта албано-болгаро-турецкого союза и ставка на победу царя Фердинанда дезавуировали Временное правительство в глазах стран-гарантов. После этих событий формула албанской автономии под верховной властью султана и под защитой великих держав утеряла свой смысл, а претензии на Косово и Чамерию отпали сами собой.

Сербские войска заняли Вучитрн, где проживал недавно выпущенный из-под ареста Хасан Приштина. Опасаясь репрессий, он ретировался в Албанию. Здесь укрылись македонские четники, действовавшие в союзе с болгарами, и косовары, которых уже к 11 июля скопилось до 25000 человек. Их основные лагеря размещались в районах Дибры и Эльбасана, а содержание оплачивали не только Исмаил Кемаль-бей и Эссад-паша, но и правительства Великобритании, Италии и Австро-Венгрии. Бедственное положение их обитателей провоцировало их на грабежи и набеги на сербскую территорию. Прикрываясь правительством Исмаила Кемаль-бея, они при активном участии Иса-бея Болетини и Риза-бея Гьякова готовились выступить против сербских властей и их коллаборационистов в Македонии.

Поражение Болгарии отложило планы вторжения и инициировало реорганизацию Временного правительства Албании. Опасаясь радикальных косоваров, Кемаль-бей 9 июля обновил состав своего кабинета. 101 В нём Эссаду Топтани был предложен портфель министра внутренних дел, Иса-бей Болетини и Али Шефкети стал заведовать обороной (при формальном руководстве престарелого Мехмета Дераллы), а иностранные дела были переданы Мифит-бею Либохова(1876-1927). Бывший министр внутренних дел происходил из семьи черкесского торговца из Туапсе, перебравшегося в Эпир. Он являлся доверенным лицом Кемаль-бея, исполняя обязанности главы правительства во время его заграничных поездок с целью укрепления авторитета Албании на международной арене. Он вступил в конфликт с Азизом-пашой Вриони (1859-1920), который происходил из клана местных латифундистов и добился его увольнения с поста префекта Берата. На освободившееся место он назначил представителя клана Фрашери Мехди-бея (1872/4-1963). Другим министром второго кабинета стал Хасан-бей Приштина, который 15 сентября получил пост министра земледелия.

По всей вероятности, это назначение было уступкой косоварам, лидеры которых Иса-бей и Риза-бей занялись своим привычным делом, готовя нападение на Сербию.

Эссад-паша прибыл в Валону1 августа. Имея опыт руководства Шкодерской жандармерией, он использовал его на своей новой должности и учредил департамент общественной безопасности и приступил к формированию жандармерии. Для неё была введена форма серо-зеленого цвета. Входившая в неё куртка с капюшоном имела красно-черный воротник со званием в петлицах. Первые три батальона стали формироваться в Валоне (майор Хюсен Тоски), Берате (капитан Алем Трагьяс Тетова) и Эльбасане (майор Исмаил Хаки Тацати). Эссад-паша вскоре отбыл в Дуррацо, где приступил к формированию якобы правительственной жандармерии, а на деле личной гвардии, в которую включил своих бошняков.

Конфликт между Кемаль-беем и Эссадом-пашой был обусловлен диаметрально противоположными взглядами на обустройство Албании. Если глава Временного правительства, благодаря своим связям с австрийцами и итальянцами, был достаточно сговорчив, то его политический конкурент, будучи связанным с сербским правительством, не сочувствовал косоварам. По этой причине принципы и характер взаимоотношений с соседями, закономерно стали причиной скорого разрыва двух ведущих албанских политиков.

10 августа был подписан Бухарестский договор, по которому косовская равнина, где проживало несколько сотен тысяч албанцев и болгар, отходила к Сербии и Греции, а города Печ и Дьяковица с округой – к Черногории. Его условия совершенно не устраивали вождей косоваров и македонских болгар. На следующий день после подписания ЦК ВМРО102 созвал совещание, на котором было решено просить крупные державы пересмотреть соглашение. Её делегация, посланная для контактов с правительствами великих держав, столкнулась с их нежеланием пересматривать результаты Балканских войн. После провала миссии ЦК ВМРО предписал начать подготовку вооружённых выступлений в западной Македонии.

Одним из главных центров восстания стала Дибра. Её выбор был предопределён тем, что Иса-бей Болетини со своим отрядом успешно атаковал на её гарнизон, но затем отступил на албанскую территорию. В отместку за нападение сербские каратели терроризировали местное населения, которое находилось на гран восстания. 17 августа Петр Чаулев, представлявший ЦМРО, и Хасан-бей Приштина от имени Албанского революционный комитет достигли соглашения о совместном выступлении против сербского режима. Иса-бей стал собирать отряды для борьбы с сербами и привлёк в них 6000 добровольцев. 10 сентября он, Байрам Цурри и Кьасим Леш вновь захватили Дибру: двум сербским полкам удалось отступить, но 420 их солдат попали в плен. Эта победа послужила сигналом к подготовке всеобщему восстанию косоваров против сербов. Слухи о ней быстро достигли Стругов и Охрида. 12 сентября болгарские комитаджи пленили четвертый сербский полк вместе со всеми офицерами и захватили дюжину пушек, а затем освободили Охрид, Стругу и Гостивар. К 17 сентября вся территория к востоку от Чёрного Дрима и Охридского озера оказалась в руках повстанцев.

Начальник австрийского Генерального Штаба Конрад фон Хётцендорф был очень обеспокоен ходом событий и отправил двух капитанов Генерального Штаба Росмана и Ульманского для сбора информации. Их миссия продлилась до декабря 1913 года. Благодаря этим офицерам, австро-венгерское командование имело очень точные сведения о событиях как на албано-сербской границе, так и внутри страны. Следует отметить, что агрессивные устремления генерала Конрада сдерживались эрцгерцогом Францем Фердинандом, который был противником конфронтации с Россией.

Эссад-паша не только воздержался от помощи повстанцам, но и предупредил сербских пограничников о подготовке нападения на Дибру 10000 качаков. Благодаря его информации, сербское командование смогло оценить масштабы восстания; 11 сентября был издан королевский указ о мобилизации в ряды сербской армии, 100000 резервистов. С целью подавления восстания её части не распылялись по фронту, а концентрировались в районах Пешкопии и Монастира. К ним на помощь из района Корицы был направлен регулярный греческий контингент. Это предательство восставших превратило лидеров косоваров в смертельных врагов Эссада-паши.

18 сентября сербская армия перешла в наступление и в течение двух дней разгромила отряды восставших, которые перешли к партизанской войне. При подавлении восстания сербские силы и войска чинили массовое насилие и нанесли материальный ущерб населению восставших районов. После подавления осеннего восстания сербские военные власти предприняли ряд репрессий по отношению к жителям Охрида, Дибры, Струги и Люмы. На основании королевского «Постановления о социальном обеспечении» на вновь присоединенных территориях был применён массовый террор по отношению к местному населению и особенно интеллигенции. Спасаясь от него, около 30000 человек эмигрировали в Болгарию и не менее 25000 укрылись в Албании. Их преследовали сербские войска. Несмотря на все демарши Австро-Венгрии, вторглись на территорию Албании на глубину до 50 км и установили «стратегическая граница» по реке Дрин. Их авангарды находились в 45 км к востоку и 30 км к северо-востоку от Эльбасана и в 16 км от Ороша. Во время вторжения ими разрушено около ста деревень, убито 8000 албанцев, а еще 25000 лишились крова.

На фоне сербского вторжения в правительстве Кемаль-бея разразился кризис, инициаторами которого выступили Мидхат Фрашери, Фаик-бей Коница, Эссад- паша, и три его родственника из клана Топтани: Мурад(1866-1918), Абди-бей и Фуад Коница. Организатор конгресса в Триесте в августе вернулся в Албанию. Он был сильно разочарован главой правительства, назвав его «безответственным, амбициозным и самым ненавистным из албанцев», после чего присоединился к фракции Эссада-паши. В начале октября 60 видных албанских общественных деятелей консервативного направления представили Временному правительству меморандум. В нём они изложили свои претензии и выдвинули целый ряд требований. Они жаловались на «засилье радикалов» и предлагали перенести свою резиденцию из Валоны в Дураццо, префект которого Никсат Либохова (1877- 1915) проявил себя верным сторонником Эссада. В случае отказа они угрожали выйти из состава правительства.

Чтобы укрепить своё положение, Кемаль-бей 10 октября отправил Эссада- пашу в отставку, назначив министром внутренних дел Хасан-бея Приштини. С этого момента Топтани превратился в непримиримого врага Кемаль-бея. Портфель министра земледелия перешёл в ведение профессионального землемера Кемаля Караосманлы, занимавшего ранее пост генерального секретаря правительства. В отставку был также уволен министр финансов Абди-бей Топтани, приходившийся родственником Эссаду. Его портфель должен был перейти к кузену паши Дервиш-бею Бичаку. Однако, он неожиданно выступил против Временного правительства и присоединился к своему кузену. В результате пост министра достался юристу Йоргу Чако (1848-1934), представителю албанской диаспоры в Стамбуле.

Али Шефкети и его формальный шеф Мехмет Рушеди-паша Дерала понимали важность создания регулярной армии и прилагали большие усилия для обеспечения её современным оружием. Их неоценимым помощником являлся отставной австро-венгерский офицер Леопольд Гиларди103, который быстро стал играть ведущую роль в военных приготовлениях Временного правительства. Именно он занимался закупками современного оружия и добился того, что оружейные заводы Штейра и Шкоды стали «бесплатно» присылать лучшие образцы своего оружия в Валону. Так, в ноябре прибыла очередная партия стрелкового оружия, в которой помимо винтовок и боеприпасов были три новейших пулемета Шварцлозе. Получив его в своё распоряжение, Гиларди учил добровольцев по австрийским уставам. К декабрю они сформировал из них «пулемётный отряд» в 300 штыков.

16 октября Эссад-паша провозгласил создание Республики Центральная Албания со столицей в Дураццо. В её Сенат (Совет Старейшин) вошли по 2 представителя от 9 округов104. Получая месячное содержание в 12 лир, многие из них хранили верность султану и желали видеть своим правителем османского принца. Земельный голод в центральной Албании привёл к тому, что лозунг о возведении на «доброго и справедливого султана» получил широкую поддержку крестьян. Их настроения активно подогревали бекташи, члены суфийского ордена, упразднённого султаном Махмудом II. Продолжая неофициально функционировать, они в конце XIX века заселили окрестности Тираны, основав ряд своих текке (монастырей). В результате их проповедей целые сельские районы обращались в бекташизм вследствие неприятия официального суннизма, составляя до 20% населения.

Другой сектой, действовавшей на территории Албании и Косово, были меламиты. Они отрицали показную набожность и соперничали с бекташами, считая их своими смертельными врагами. Их этико-социальные воззрения были менее радикальны, чем у оппонентов, и по этой причине они пользовались поддержкой местных властей и латифундистов. Клан Топтани, опираясь на меламитов, непрерывно боролся с бекташами, разрушая их текке на подконтрольной им территории. Временное правительство под влиянием Омер- паши узаконило религиозную самостоятельность бекташей, бросило вызов Эссаду-паше и другим крупным землевладельцам центральной Албании, вызвав их недовольство.

Они также были обеспокоены тем, что Временное правительство в Валоне находится под контролем великих европейских держав. На основании положений Лондонского мирного договора оно могло лишить их привилегий. Одним из главных лозунгов нового политического образования стало желание видеть монархом Албании мусульманина. Эта позиция противопоставлялась коллаборационизму Кемаль-бея. После провала кандидатуры герцога Монпасье, он был согласен на кандидатуру любого принца, которого назначат великие державы.

Под влиянием турецкой агитации албанские консерваторы склонялись к кандидатуре шахзаде Халима Эддине, племянника султана. Его кандидатура совершенно не устраивала Эссад-пашу, который сам хотел стать князем Албании. По всей видимости, он пытался дискредитировать принца в глазах албанцев и «провернул» гастроли Шлепсига. Ещё в мае Эссад-паша начал зондировать отношение черногорцев и сербов к своей кандидатуре. На встрече в Дураццо он прямо заявил сербскому дипломату Ж. Балучжичу, что хочет соглашения с Сербией в обмен на признание. По мнению паши, страна меньшая, чем та, которая была предусмотрена на Лондонской конференции, будучи однородной по религии, будет более стабильна. По этой причине Совет старейшин Центральной Албании продолжил преследования бекташей вплоть до вступления в должность Азиз-паши.

Накануне провозглашения Центральноалбанской республики в Дураццо прибыли 20 итальянских офицеров, которые привезли с собой 2000 винтовок105 и поступили на службу Эссада-паши. По всей видимости, Н. Пашич принял решение негласно его поддержать по каналам «Чёрной руки». В качестве компенсации за поддержку он и Апис106 хотел добиться не столько территориальных приобретений, сколько нейтрализовать Ису-бея Болетини и его «20000 качаков». Паша использовал особое отношение «ветеранов Скутари» к себе, выставляя себя «отцом-командиром». Он продвигал своих офицеров на различные административные должности. Так, вместо Рефика Топтани он назначил префектом Тираны мулазима (лейтенанта) Мусу Казими (1864-1917)107.