Полная версия

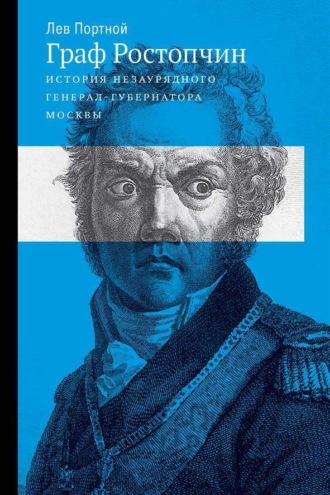

Граф Ростопчин. История незаурядного генерал-губернатора Москвы

С самого начала Федор Ростопчин показал самостоятельность, свободу в литературном творчестве. Возможно, этому способствовало то, что он не предназначал свои заметки для публикации и остался свободным от влияния литературных канонов своего времени. Мы уже видели, как, сравнивая свою встречу с инвалидом и эпизод с монахом-францисканцем Стерна, Ростопчин противопоставил свое сочувствие черствости лирического героя английского писателя.

«Путешествие в Пруссию» и по стилю, и по композиции выглядит антитезой роману «Жизнь и мнения Тристрама Шенди, джентльмена». Сочинение английского писателя – это своего рода «постмодернистский» опыт того времени. Роман, громоздкий по объему и по стилю изложения, стал таковым не в силу литературной традиции, как может показаться современному читателю, а в силу особого замысла автора. В этом смысле этот роман можно назвать «Улиссом» XVIII века. Одним из центральных в романе стало рассуждение, получившее название «парадокс Тристрама Шенди». Заключается оно в том, что, добравшись до середины четвертого тома, герой романа признает, что ему требуется год на описание одного дня своей жизни. «Отсюда неизбежно следует, с позволения ваших милостей, – обращается лирический герой к читателям, – что, чем больше я пишу, тем больше мне предстоит писать – и, стало быть, чем больше ваши милости изволят читать, тем больше вашим милостям предстоит читать».

Лоренс Стерн ведет путаное повествование, различными рассуждениями и аллюзиями то и дело прерывая не только сюжетную линию, но и отдельные предложения. Немудрено, что роман остался незаконченным. Что не помешало ему, выражаясь современным языком, стать культовым.

Эту стилистическую особенность романа любопытным образом отобразил в фильме режиссер Майкл Уинтерботтом. Сюжетная линия киноленты то и дело прерывается появлением в кадре членов съемочной группы, снимающей сам фильм, и родственников артистов. Нарушается атмосфера XVIII века. Персонажи XXI века, врываясь в кадр, то пускаются в философские рассуждения, то отвлекают артистов для решения текущих бытовых проблем.

Совершенно иной стиль избрал Федор Ростопчин. Его путевые описания носят характер очень кратких, но емких заметок. В этом смысле стиль записок заметно отличается от частных писем нашего героя, при написании которых он не жалел времени и слов для пространных рассуждений и перечисления подробностей.

При этом очевидно, что такой способ изложения «Путешествия в Пруссию» избран отнюдь не по причине поспешности. Отточенные предложения, афористичный язык свидетельствуют о продуманном замысле, а не о стремлении побыстрее зафиксировать увиденное. Наш герой вел и обычный дневник путешественника, известный ныне под названием «Берлинский дневник» и не представляющий интереса с точки зрения литературы. Зато в «Путешествии в Пруссию» Федор Ростопчин показывает, что вместо тяжеловесных, многостраничных описаний достаточно нескольких слов, чтобы какая-нибудь «лужайка мигом всплыла в памяти и загорелась живыми красками перед мысленным взором»[25].

Среди прочих объектами иронии и остроумия Лоренса Стерна стали почтовые служащие. И это естественно, поскольку каждый путешественник в давние времена на протяжении пути чаще всего сталкивался со всевозможными почтарями, почтмейстерами и прочими чиновниками почтовых станций и получал возможность сравнивать, находить общее и подмечать особенности представителей всей этой братии из разных стран. Все эти почтмейстеры и станционные смотрители давали с избытком поводов для раздражения, но в свою очередь становились объектами сатиры. Писал о них и Карамзин, и Радищев, и многие другие. Не пожалел юмора для них и Федор Ростопчин. И здесь вновь напрашивается сравнение с Лоренсом Стерном. И Ростопчин, и английский писатель, описывая мытарства путешественника, проводят параллели с самыми страшными страданиями, которые обязан выдержать человек, – страданиями во имя религиозной веры. «А так как поблажка эта была резонной и в христианском духе, – то отказать ему в ней без всяких причин и оснований – и, стало быть, дать пищу для толков о нем как о первом Шенди, не покружившемся по Европе в почтовой карете только потому, что он парень придурковатый, – значило бы поступить с ним в десять раз хуже, чем с турком», – написал Лоренс Стерн[26]. «Несчастный русский путешественник, плачь и сокрушайся о ямщиках! Забывай, что лошадь может бежать рысью и скакать! Мужайся и терпи! Ты знаешь, как варвары мучают христиан; но их искупают из плена, а тебя ничто спасти не может», – читаем мы у Ростопчина[27].

Не откажем себе в удовольствии обратиться еще к одной зарисовке Федора Ростопчина, посвященной нравам на прусских почтовых станциях. «Почта сия есть мучение несносное, а почтмейстер тиран бесчеловечный. Ни просьба, ни ласка, ни слезы, – ничто его не трогает. Несмотря ни на что, он испускает из себя сквозь дым слово “глейх” (тотчас). Сей глейх служит ответом на всё и продолжается полтора часа. Иные, рассердясь, хотели их бить, но после были отвезены, на той же почте и еще тише обыкновенного, под суд и подвергли себя наказанию законов. Некоторые их бранили, но тогда почтмейстеры, положа трубку, принимались вытаскивать съеденную ржавчиною шпагу и угрожали отмщением за оскорбление почтовой их чести»[28]. Здесь нельзя не вспомнить строки великого Александра Сергеевича Пушкина: «Кто не проклинал станционных смотрителей, кто с ними не бранивался? Кто, в минуту гнева, не требовал от них роковой книги, дабы вписать в оную свою бесполезную жалобу на притеснение, грубость и неисправность? Кто не почитает их извергами человеческого рода, равными покойным подъячим или, по крайней мере, муромским разбойникам?»[29]

По мнению исследователей творчества Федора Васильевича Ростопчина, заметки «Путешествие в Пруссию» написаны намного позднее времени самого путешествия, приблизительно в 1794 году. Бытует точка зрения, что поводом для написания заметок послужила публикация «Писем русского путешественника» Николая Михайловича Карамзина.

Вероятнее всего, в окончательном варианте заметки были записаны, действительно, позднее, в начале 90-х годов XVIII века. В известной степени это подтверждает само произведение Ростопчина, поскольку в нем автор упоминает гибель родного брата, случившуюся в августе 1789 года.

Однако, как может судить читатель, заметки написаны языком столь живым и ярким, что оставляют впечатление писанного «по горячим следам», а не по прошествии нескольких лет. Я склонен думать, что так называемый «Берлинский дневник» оставался сухим перечнем событий. А заметки «Путешествие в Пруссию» все же составлялись параллельно, поскольку всегда остроумный и вечно охваченный страстью писать Ростопчин не мог не оставить заметок о своем путешествии. Не исключено впрочем, что первоначально они существовали в виде задумок, в виде ироничных замечаний и острот, которые Ростопчин хранил в памяти, а на бумаге изложил позднее.

Но если толчком к написанию путевых заметок стала публикация Карамзина, то возникает вопрос, почему Ростопчин не написал заметок о шведской войне, о путешествии в Яссы, о работе над подписанием мирного договора с Оттоманской Портой? Во всех этих событиях наш герой успел поучаствовать к моменту выхода в свет сочинения Карамзина. Обо всех этих событиях Федор Ростопчин писал много и обстоятельно, но в частных письмах. Он вполне мог переложить некоторые фрагменты из личной переписки в заметки, которые отражали бы более свежие впечатления. От написания же воспоминаний о Пруссии веяло бы явным подражанием, по крайней мере, с точки зрения избранной темы. Творческая же деятельность Ростопчина всегда отличалась оригинальностью.

Но в любом случае представляет интерес сравнение «Путешествия в Пруссию» Ростопчина с «Письмами русского путешественника» Карамзина. Николай Саввич Тихонравов, один из первых исследователей творчества графа Ростопчина, провел такое сопоставление и сделал однозначный вывод в пользу нашего героя. «Путешествие в Пруссию», по его мнению, стало более значительным произведением, чем сочинение будущего историографа.

Николай Михайлович Карамзин старательно следовал законам сентиментального жанра. Отправившись в заграничное путешествие, его литературный герой еще не успел проехать через городскую заставу, как уже предался сильной грусти от расставания с отчим краем, родными и близкими, а сочинитель на нескольких страницах изливал «нежнейшие свои чувства» и «выплакивал сердце»[30].

Видит бог, для Николая Михайловича Карамзина было бы полезнее, если бы Ростопчин своими заметками подтолкнул бы его к написанию «Писем русского путешественника», а не наоборот. Ибо тогда был бы шанс, что Карамзин взял бы на вооружение слова нашего героя: «Он объяснил свои чувства простым языком; но простое красноречие выразительно»[31].

А сравните описания городов. Вот путешественник Карамзина приближается к Цюриху. «С отменным удовольствием подъезжал я к Цириху; с отменным удовольствием смотрел на его приятное местоположение, на ясное небо, на веселые окрестности, на светлое, зеркальное озеро и на красные его берега, где нежный Геснер рвал цветы для украшения пастухов и пастушек своих; где душа бессмертного Клопштока наполнялась великими идеями о священной любви к отечеству, которые после с диким величием излились в его “Германе”; где Бодмер собирал черты для картин своей “Ноахиды” и питался духом времен патриарших; где Виланд и Гете в сладостном упоении обнимались с музами и мечтали для потомства, где Фридрих Штолберг сквозь туман двадцати девяти веков видел в духе своем древнейшего из творцов греческих, певца богов и героев, седого старца Гомера, лаврами увенчанного и песнями своими восхищающего греческое юношество, – видел, внимал и в верном отзыве повторял песни его на языке тевтонов»[32].

Что и говорить, за этими строчками видишь жадного до впечатлений, google-опытного путешественника, на подъезде к Цюриху уткнувшегося в iPad. Но во времена Карамзина переносных компьютеров точно не было. А потому от его сочинения веет пыльными справочниками и кабинетной затхлостью.

Насколько же ярче слова Федора Васильевича Ростопчина: «Город Цилинциг мал, дурен и ничего не заключает примечания достойного; в нем, так как и во всех немецких маленьких городах, лучшие строения – ратуша, кирка и почтмейстеров дом»[33]

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.

Примечания

1

Здесь и далее эпиграфы цитируются по изданию: Сегюр С. де. Собр. соч.: в 5 т. М.: ТЕРРА – Книжный клуб, 2009.

2

Терещенко А. Опыт обозрения жизни сановников, управлявших иностранными делами в России. СПб., 1837. Часть II: Канцлеры. С. 204.

3

Ростопчин Ф.В. Мои записки, написанные в десять минут, или Я сам без прикрас // Мысли вслух на Красном крыльце / Ростопчин Ф.В. М.: Институт русской цивилизации, 2014. С. 503.

4

Жилец, по словарю В.И. Даля, – это «уездный дворянин, живший при государе временно, на воинской службе».

5

Ростопчин Ф.В. Правда о пожаре Москвы // Мысли вслух на Красном крыльце. С. 187.

6

Вигель Ф.Ф. Воспоминания. М.: Университетская типография (Катков и Ко), 1864. Ч. 4. С. 24.

7

Разрядный архив – хранилище родословных документов боярства и дворянства.

8

Радищев А.Н. Путешествие из Петербурга в Москву. М.: ЭКСМО, 2007. С. 8.

9

Русский биографический словарь: в 25 т. / Русское историческое общество. Петроград: Типография Акционерного Общества «Кадима», 1918. Том 17: Романова – Рясовский. С. 238.

10

Панин Н.П. Мои сношения с Ростопчиным // Русский архив. 1909. № 7, II тетрадь. С. 445.

11

Смирновский П.В. История русской литературы девятнадцатого века. СПб.: Петербургский Учебный Магазин, 1902. Вып. V. С. 116–141.

12

Руммель В.В., Голубцов В.В. Родословный сборник русских дворянских фамилий: в 2 т. СПб.: Издание А.С. Суворина, 1887. Т. 2. С. 344.

13

Письмо графа С.Р. Воронцова брату графу А.Р. Воронцову // Воронцовский архив. Т. IX. С. 145.

14

Рябинин Д.Д. Биография графа С.Р. Воронцова // Русский архив. 1879. № 3. С. 306.

15

Ростопчин Ф.В. Письмо к князю Сергею Николаевичу Долгорукову от 6 августа 1796 г. со стихами // Русский архив. 1888. № 7. C.268.

16

Комаровский Е.Ф. Мемуары // Державный сфинкс: сб. М.: Фонд Сергея Дубова, 1999. С. 20–23.

17

Ростопчин Ф.В. Путешествие в Пруссию // Мысли вслух на Красном крыльце. С. 298.

18

Гофман Э.Т.А. Необыкновенные страдания директора театра // Собр. соч.: в 6 т. М.: Художественная литература, 1991. Т. 1.

19

Комаровский Е.Ф. Мемуары // Державный сфинкс: сб. С. 21.

20

Ростопчин Ф.В. Путешествие в Пруссию // Мысли вслух на Красном крыльце. С. 289.

21

Ростопчин Ф.В. «Ох, французы!» // Мысли вслух на Красном крыльце. С. 347.

22

Ростопчин Ф.В. Путешествие в Пруссию // Мысли вслух на Красном крыльце. С. 289.

23

Стерн Л. Сентиментальное путешествие по Франции и Италии. М.: Художественная литература, 1968. С. 4.

24

Там же.

25

Стерн Л. Жизнь и мнения Тристрама Шенди, джентльмена. М.: Художественная литература, 1968. С. 46.

26

Там же. С. 153.

27

Ростопчин Ф.В. Путешествие в Пруссию // Мысли вслух на Красном крыльце. С. 287.

28

Там же. С. 289.

29

Пушкин А.С. Станционный смотритель // Полн. собр. соч. в одном томе. М.: Альфа-книга, 2010. С. 978.

30

Карамзин Н.М. Письма русского путешественника // Бедная Лиза: сб. М.: Эксмо, 2007. С. 56–57.

31

Ростопчин Ф.В. Путешествие в Пруссию // Мысли вслух на Красном крыльце. С. 344.

32

Карамзин Н.М. Письма русского путешественника // Бедная Лиза: сб. С. 128.

33

Ростопчин Ф.В. Путешествие в Пруссию // Мысли вслух на Красном крыльце. С. 287.