Полная версия

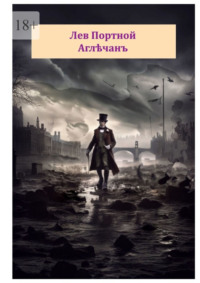

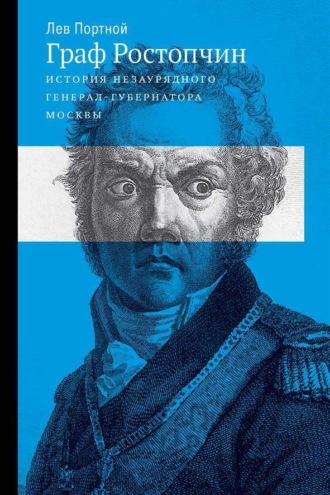

Граф Ростопчин. История незаурядного генерал-губернатора Москвы

Простим Филиппу Филипповичу Вигелю то, что он недосчитался двух братьев графа Ростопчина. Куда любопытнее свидетельство о том, что Ростопчин происходил из крепостных. По свидетельству Вигеля, сам Василий Федорович Ростопчин неоднократно рассказывал об этом зятю автора записок, некоему Алексееву, служившему в Москве полицеймейстером.

Если Филиппушка, как называли Вигеля друзья, ничего не перепутал и не ошибся, то выходит, что родословная Федора Васильевича Ростопчина была сфабрикована. Вопрос, кто мог ее сфабриковать и возможна ли вообще такая подтасовка.

Если предположить, что родословная была сфабрикована, то, скорее всего, это было дело рук Василия Федоровича Ростопчина, который отдал все силы, чтобы избавиться от крепостной зависимости и вывести в люди сыновей.

Чтобы ответить на вопрос, возможно ли было состряпать такую подделку, обратимся к известному сочинению Александра Николаевича Радищева «Путешествие из Петербурга в Москву». В самом начале присутствует любопытная сценка. В Тосне путешественник, спасаясь от дурной погоды, зашел в почтовую избу, где застал «старого покрою стряпч[его], едущ[его] в Петербург с великим множеством изодранных бумаг». Между ними завязался разговор. Вот что поведал стряпчий: «Я, нижайший ваш слуга, быв регистратором при разрядном архиве[7], имел случаи употребить место мое себе в пользу. Посильными моими трудами я собрал родословную, на ясных доводах утвержденную, многих родов российских. Я докажу княжеское или благородное их происхождение за несколько сот лет. Я восстановлю не редкого в княжеское достоинство, показав от Владимира Мономаха или от самого Рюрика его происхождение»[8].

Дальнейшее развитие событий по сути комично. Стряпчий рассказал, как он предложил свой труд «молодым господчикам», уверенный, что те будут счастливы обрести документальное подтверждение принадлежности к древним дворянским фамилиям. Однако стряпчий был оскорблен, «вместо благоприятства попал в посмеяние». Наверное, горемычный чиновник искал сочувствия у случайного встречного, коим оказался герой «Путешествия из Петербурга в Москву». Но последний посоветовал продать бумаги «на вес разносчикам на обертки». Подобное предложение должно было нанести стряпчему еще большее оскорбление. Но покорный перу писателя горемыка остался в величайшем благоговении, пораженный, видимо, глубиною мысли о зле «хвастовства древния породы».

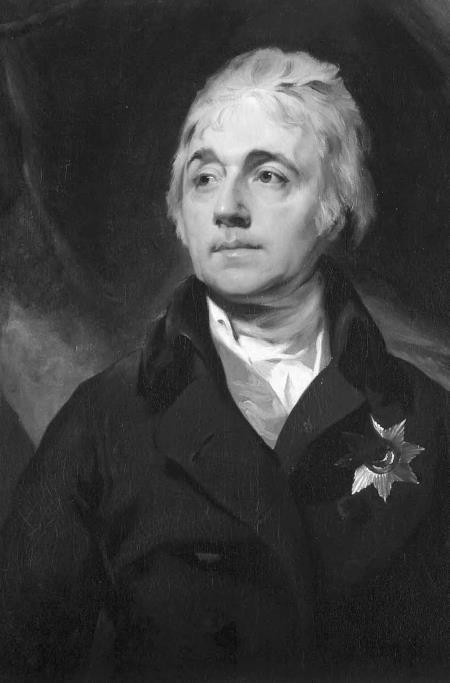

Томас Лоуренс

Портрет Семена Романовича Воронцова

Василий Андреевич Тропинин

Портрет Николая Михайловича Карамзина

Сэр Джошуа Рейнольдс

Портрет Лоренса Стерна

Пётр Федорович Соколов

Портрет Евграфа Федотовича Комаровского

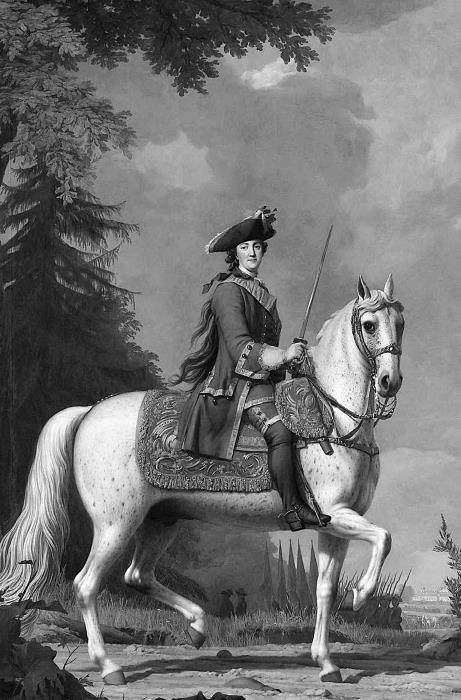

Вигилиус Эриксен

Екатерина II на коне

Литография Поля Пети

Граф Валентин Платонович Мусин-Пушкин

Лоренц Паш Младший

Портрет шведского короля Густава III

Гравюра Иоганна Петера Пихлера

Принц Виктор Амадей Ангальт-Бернбург-Шаумбургский

Дмитрий Григорьевич Левицкий

Портрет Александра Васильевича Суворова

Иоганн-Баптист Лампи Старший

Портрет князя Григория Александровича Потемкина-Таврического

Неизвестный художник

Портрет султана Абдул-Хамида I

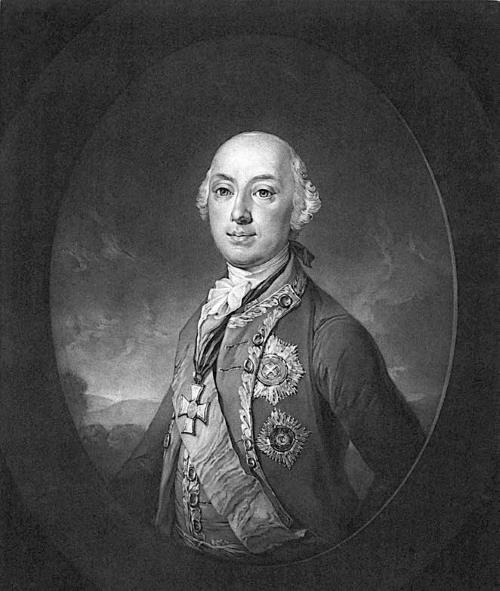

Иоганн-Баптист Лампи Старший

Портрет князя Александра Андреевича Безбородко

Теперь представим себе, что стряпчий встретил бы в почтовой избе не какого-то вольнодумца, а человека расторопного, только что откупившегося от крепостной зависимости и мечтающего стать еще большим барином, чем тот, которому служил до недавнего времени. Такой чиновник вполне мог бы подыскать за умеренную плату достойного предка.

Происхождение Ростопчина подтверждают «Родословный сборник русских дворянских фамилий» В.В. Руммеля и В.В. Голубцова и «Российская родословная книга, издаваемая князем Петром Долгоруковым». Но их труды основаны на сведениях из разрядных архивов, где стряпчие трудились и стряпали.

Кроме того, имеются и расхождения между сведениями о происхождении Федора Васильевича Ростопчина, приведенными в книге В.В. Руммеля и В.В. Голубцова, и сведениями, изложенными в книге князя П.В. Долгорукова.

В.В. Руммель и В.В. Голубцов ведут происхождение графа Ростопчина от Давыда Рабчака. У Долгорукова о Давыде Рабчаке ничего не сказано. Как не сказано и о его сыне Михаиле, перебравшемся в Россию в 1432 году. Первое упоминание о предках нашего героя в книге князя Долгорукова относится ко времени на сто лет позднее, чем в сборнике В.В. Руммеля и В.В. Голубцова. «Предок их [Ростопчиных. – Л.М. Портной] Борис Федорович по прозванию Растопча выехал из Крыму и принял св. крещение при великом князе Василии Иоанновиче, в шестнадцатом веке», – сообщается в труде князя Петра Владимировича Долгорукова.

Вслед за Борисом Федоровичем по прозванию Растопча князь Долгоруков упоминает внука оного Растопчи – Немира Григорьевича Растопчина, убитого 2 октября 1552 года под Казанью. Затем – некие Иван Растопчин, находившийся «в рындах при царе в походе 1562 года», и Ратай Растопчин, бывший посадным головою в Ряжске в 1585 году.

Ни Борис Федорович, ни Немир Григорьевич, ни Ратай Растопчин не упоминаются в сборнике В.В. Руммеля и В.В. Голубцова. Имеется несколько Иванов, но в числе прямых предков Федора Васильевича Ростопчина есть только один – Иван Дмитриевич. Тот ли это рында, что служил при Иване Грозном, остается неясно.

Наконец, в книге князя П.В. Долгорукова появляется Матвей Игнатьевич, сведения о котором совпадают с информацией из «Родословного сборника русских дворянских фамилий» В.В. Руммеля и В.В. Голубцова. Но он не является прямым предком Федора Васильевича Ростопчина.

Так обстоят дела с предками нашего героя.

Имеются некоторые противоречия в сведениях о родном брате, матери Федора Ростопчина и его старшем сыне.

В «Родословном сборнике» В.В. Руммеля и В.В. Голубцова годом рождения первенца нашего героя указан 1796 год. Между тем известно, что Сергей Федорович Ростопчин появился на свет в конце 1794 года во время первой ссылки Федора Васильевича, когда он с молодой женой по повелению Екатерины II провел год в отцовском имении.

Имеется некоторая путаница и с датами, касающимися родного брата нашего героя Петра Васильевича Ростопчина. В вышеназванном сборнике указано, что он погиб во время русско-шведской войны, взорвав попавшую в окружение шлюпку. Что соответствует действительности, но год смерти – 1787-й – указан неверно, сам военный конфликт начался только в 1788 году. Скорее всего, в «Родословном сборнике» В.В. Руммеля и В.В. Голубцова имеет место быть попросту опечатка. В действительности Петр Ростопчин погиб в 1789 году. Более странным выглядит тот факт, что в этом источнике не указана дата рождения младшего брата нашего героя. А с датой его рождения мы наблюдаем некоторую путаницу. «Русский биографический словарь» сообщает, что мать Федора Васильевича Ростопчина умерла в 1766 году после рождения второго сына, Петра[9]. Следовательно, тому в момент смерти в 1789 году было 23 года. Но сам Федор Васильевич Ростопчин сообщал: «…мой несчастный брат, обретший смерть в 18 лет на водах финских…» Выходит, что Петр Ростопчин появился на свет в 1771 году, то есть через пять лет после смерти матери, если верить сведениям «Русского биографического словаря».

Возможно, Филипп Филиппович Вигель что-то перепутал или оказался в плену какого-то розыгрыша, а может, попросту дал волю собственному воображению. Но в то же время странные нестыковки в биографических сведениях Федора Васильевича Ростопчина не позволяют отбросить версию Вигеля как совершенно невозможную. Нельзя исключать, что отец нашего героя и впрямь некогда был крепостным, который сперва выкупил свободу, а затем приобрел и подходящую родословную.

Но с другой стороны, обратим внимание на тот факт, что никто из современников нашего героя, никто из мемуаристов не сетовал на то, что им, представителям древних фамилий, приходилось подчиняться выскочке из бывших истопников в период службы Ростопчина при дворе Екатерины II и тем более при его возвышении в период царствования Павла I. Потомки Рюриковичей, служившие императорским особам, с ревностью следили за выскочками. Достаточно посмотреть на отклики по поводу возвышения бывшего брадобрея Кутайсова или сожаления Кутузова по поводу того, что приходилось подавать кофе в постель Платону Зубову, чтобы понять: родословная Федора Васильевича Ростопчина не вызывала сомнений.

Ненавидевший Ростопчина граф Никита Петрович Панин в 1814 году в записке «Мои сношения с Ростопчиным» сообщил о предке Федора Васильевича, который в 1707 году указом Петра Великого был сослан на работы в кандалах за лжесвидетельство[10]. Упомянутый указ находится в Полном собрании законов Российской империи под номером 2179.

Впрочем, вместе с благоприобретенной родословной можно было приобрести и каких угодно предков.

Как бы то ни было, а судьба Федора Ростопчина была типичной для дворянских отпрысков конца XVIII века. Он рано лишился матери. Как уже было сказано, Надежда Александровна Ростопчина, урожденная Крюкова, умерла в 1766 году вскоре после рождения второго сына, Петра. Детство и юность наш герой провел в селе Козьмо-Демьянске, окруженный иностранными боннами и гувернерами. Он овладел в совершенстве французским и немецким языками. Но благодаря священнику Петру и няньке Герасимовне проникся русским духом и усвоил русскую культуру[11].

Предположительно, в 1784 году юный Ростопчин встретил и полюбил Варвару Алексеевну Хованскую. Но пятнадцатилетняя княжна отдала предпочтение князю Кириллу Александровичу Багратиону. В этом браке она родила двоих сыновей и умерла 18 апреля 1788 года, будучи 19 лет от роду.

Было ему 10 лет, когда по ходатайству отца записали его в лейб-гвардии Преображенский полк. По обыкновению славных екатерининских времен, пока юноша получал домашнее образование, служба шла своим чередом. В 1775 году он был капралом, в 1776-м – фурьером, а в 1777-м – сержантом. В 1782 году он уже был прапорщиком, а в 1785 году явился на действительную службу и сразу же стал подпоручиком.

Через год Ростопчин взял продолжительный отпуск. Отпуск молодым офицерам, только что приступившим к службе, предоставлялся при условии продолжения образования, что соответствовало намерениям Федора Ростопчина. Учиться он хотел за границей. Благодаря финансовой поддержке со стороны отца Федор Ростопчин отправился в Европу продолжить образование. Пребывание за границей длилось два года – с 1786-го по 1788-й, меж тем служба продолжала исправное движение: в 1787 году ему было присвоено звание поручика[12].

Во время путешествия Ростопчин обзавелся крайне полезными для себя знакомствами с русскими дипломатами. В столице Пруссии наш герой был представлен посланнику графу Сергею Петровичу Румянцеву и его предшественнику князю Владимиру Сергеевичу Долгорукову, который еще находился в Берлине. Здесь же Федор Ростопчин подружился с Сергеем Николаевичем Долгоруковым, племянником князя В.С. Долгорукова.

Граф Сергей Петрович Румянцев сочинял небольшие пьесы и басни на французском и русском языке. Вероятно, он поощрял литературные опыты Федора Ростопчина. Позднее, в период проживания в Москве и в бытность московским градоначальником, Федор Васильевич Ростопчин стал частым гостем Сергея Петровича Румянцева. В его доме на Маросейке собиралось московское светское общество. Здесь Ростопчин исполнял свои короткие пьесы и рвал их тут же по прочтении.

В Лондоне Ростопчин познакомился с графом Семеном Романовичем Воронцовым. С графом Сергеем и графом Семеном, как Румянцева и Воронцова называли друзья, наш герой сохранял дружеские отношения на протяжении всей жизни.

Семен Романович Воронцов с большим радушием принимал молодых путешественников из России, полагая, что знакомство с Англией является важной частью образования. Молодые Федор Ростопчин и Виктор Кочубей, племянник графа Безбородко, произвели на него особенно благоприятное впечатление. «Если бы наши молодые люди походили на гг. Ростопчина и Кочубея, – делился Семен Романович с братом, – так мы могли бы только надеяться на будущее. Но ведь это исключения, а вообще те из молодежи, которые не испорчены сердцем, испорчены со стороны ума»[13].

Единственное, что было общего у графа Семена Романовича Воронцова и Федора Васильевича Ростопчина, это любовь к России. Во всем остальном, начиная от возраста и заканчивая взглядами и темпераментом, они были полными противоположностями. «…Эти два человека могли сходиться разве как сходятся крайности, – что ничуть не вредило гармонии отношений» – так охарактеризовал их дружбу биограф графа Воронцова[14].

В Пруссии Ростопчин усердно изучал математику и фортификацию, посещал лекции в Лейпцигском университете, брал частные уроки в Берлине. Его преподавателем по математике стал Максимилиан Салвемини, сын знаменитого немецкого математика и астронома итальянского происхождения Джованни Франческо Мауро Мельхиоре Салвемини ди Кастильоне, более известного под именем Иоганн Кастильоне. Преподаватель был крайне популярен, и записаться к нему было непросто. Но Ростопчин проявил настойчивость. «Для математики я захотел учиться непременно у Кастильона-сына», – сообщал он в письме князю Сергею Николаевичу Долгорукову[15]. Максимилиан Салвемини преподавание математики совмещал с занятиями музыкой. В историю он вошел как музыкант, теоретик и историк музыки.

Уроки фортификации Ростопчин брал у гражданина Беллера. Разработки последнего позднее вошли в учебник «Сведения о полевой фортификации, необходимые для офицеров, предложенные г. Годи, приумноженные гражданином Беллером, переведенные и вновь дополненные капитаном Н. Петряевым, экспедитором по ученой части в Департаменте водяных коммуникаций». Названный труд издан был в 1802 году в Санкт-Петербурге.

Учеба занимала дни напролет с 7 утра до 7 вечера с двухчасовым перерывом на обед с 1 до 3. Впрочем, несмотря на напряженное расписание занятий, не чурался Ростопчин и уроков совершенно иного свойства. В Берлине он играл в карты, а в Англии брал уроки кулачного боя[16]. Вряд ли, конечно, отец нашего героя, провожая сына в Европу за знаниями, имел в виду науку мордобития. Да и азартные игры не предполагались в качестве предмета.

В записках «Путешествие в Пруссию» Ростопчин сообщал, что ввозить карты в королевство Фридриха Вильгельма II было опасно. Если не откупишься, дав талер, таможенники перетрясут походные сундуки в поисках запрещенного. Владельцев карточных колод за игру в карты штрафовали на 100 талеров[17]. Но строгие меры не помогали. Только-только завершилось правление Старого Фрица, как называли Фридриха II Великого. Корона перешла к его племяннику Фридриху Вильгельму II. Он с воодушевлением принялся отменять налоги, раздавать ордена и обустраивать жизнь своей фаворитки, прусской мадам Помпадур, Вильгельмины Энке, графини Лихтенау. О начинающемся упадке прусское общество еще не ведало. Время проводили весело, азартные игры процветали.

Ростопчину везло. Играя, он выигрывал и сумел не промотать папенькины денежки. А однажды будущий граф выиграл в карты свою судьбу. Тогда, конечно, он этого еще не знал. А было так.

В Берлине Ростопчин обыграл прусского майора. Денег у последнего не оказалось, однако представление о карточном долге как о долге чести наличествовало. Пожилой майор отвел в сторону удачливого соперника и пригласил к себе в гости, чтобы договориться. Ростопчин принял приглашение. Дома майор показал молодому человеку внушительную коллекцию оружия, доспехов и военных костюмов. В собрании находились экспонаты начиная с глубокой древности. На стоявшем особняком столе были выставлены фигурки солдат и офицеров. Майор привел в действие специальный механизм, и кукольная армия начала совершать передвижения и перестроения.

Всю эту коллекцию старый майор предложил молодому Ростопчину в качестве уплаты карточного долга. Для приличия будущий граф пытался отказаться, но не слишком убедительно, по крайней мере, прусский майор легко настоял на своем решении. Коллекцию редкостей бережно упаковали в ящики и отправили морем в Санкт-Петербург.

А сам Ростопчин продолжил путешествие по чужим краям.

Коллекцию он увидел много позднее, когда вернулся на родину. Ростопчин расставил экспонаты в своей квартире, и его дом стал местом ежедневного паломничества офицеров. Слухи о необычной коллекции докатились до наследника престола. К Ростопчину пожаловал адъютант цесаревича и объявил, что его высочество желает видеть собрание редкостей и для того намерен почтить поручика визитом. Будущий граф возразил, что сочтет за честь доставить экспонаты ко двору наследника.

В назначенное время он привез коллекцию и расставил предметы в покоях цесаревича. Павел Петрович пришел в восторг. Он предложил Ростопчину продать коллекцию. Будущий граф отказал, он оказался счастлив передать ее в дар его высочеству. Цесаревич кинулся обнимать и целовать гостя. С этой минуты Ростопчин прослыл, во-первых, знатоком военного дела и, во-вторых, преданным Павлу человеком. Первое – предмет дискуссий, второе сомнению не подлежит. (Историю о коллекции, выигранной в карты и подаренной наследнику престола Павлу, приводит М.А. Дмитриев в книге «Мелочи из запасов моей памяти», при этом он ссылается на рассказ самого графа Ростопчина.) Но все это в скором будущем. А пока гвардии поручик Ростопчин плывет через Па-де-Кале. Впереди белые утесы Дувра.

В Англии Федор Ростопчин посещает театры. В «Друри-Лейн» он наслаждается чудесным голосом Элизабет Биллингтон. «Биллингтониха, во всей красе своей упитанности, но в изнеможении от какой-то мнимой болезни, сидит в просторном кресле», – писал о ней Эрнст Теодор Амадей Гофман[18].

Но интересы Ростопчина распространяются не только на те заведения, куда принято приходить «в башмаках, белых шелковых чулках и с треугольной шляпой».[19] Англичанам в отличие от пруссаков не нужны карты, чтобы устроить азартное зрелище. Достаточно, чтобы собрались два джентльмена, будьте уверены, они найдут повод держать пари.

В компании с графом Комаровским Ростопчин посещает петушиные бои и, что более интересно, поединки кулачных бойцов. Парламент запретил подобные развлечения в городах и селах. Букву закона в Англии чтут. Устроители организовали поединок в чистом поле. Тысячи экипажей всех мастей отправились к назначенному месту. Среди них портшез, в котором прибыли Ростопчин и граф Комаровский. Соперниками оказались знаменитые бойцы англичанин Жаксон и ирландец Рейн. На радость зрителей бой выдался напряженным. Победа склонялась то на сторону англичанина, то ирландца, соответствующим образом менялись и ставки. Наконец Рейн сдался. Ликующая толпа ринулась на помост. Жаксона триумфально понесли на руках.

Побежденного Рейна увозит карета. Ростопчин и Комаровский следуют за ней. Они прибыли в трактир, где врач позаботился о Рейне. Получив сведения о месте проживания бойца, друзья покинули заведение.

В течение нескольких дней Ростопчин следил по газетам за состоянием здоровья побежденного бойца. Когда появилось сообщение о выздоровлении Рейна, Ростопчин отправился к нему брать уроки кулачного боя.

Во все времена Европа покоряла сердца и умы многих российских путешественников. На Федора Васильевича Ростопчина заграница произвела двойственное впечатление. С одной стороны, по его собственному выражению, он испытывал «злобу и раскаяние, что поехал в чужие края»[20].

Но с другой стороны, Ростопчин пришел к выводу, что служить родному Отечеству можно и лучше вдалеке от него. В будущем наш герой предпримет немало усилий, чтобы оказаться на службе в заграничном посольстве. Старания его окажутся тщетными.

К периоду путешествия Ростопчина относятся и его первые из ныне известных литературных опытов. Прежде всего, речь идет о путевых заметках «Путешествие в Пруссию». Впервые эти записки увидели свет в 1849 году, через 23 года после смерти автора. Они были опубликованы в журнале «Москвитянин», который издавал Михаил Петрович Погодин.

Скорее всего, Федор Васильевич Ростопчин не задумывался о какой-либо литературной судьбе путевых записок. Он писал для себя и предполагал остаться единственным читателем и критиком своих заметок.

Вольно или невольно влияние на стиль оказали романы Лоренса Стерна «Сентиментальное путешествие по Франции и Италии» и «Жизнь и мнения Тристрама Шенди, джентльмена». Многие образы из сочинений Стерна перекликаются с персонажами заметок Ростопчина. В записках есть прямые ссылки на произведения английского писателя. Влияние Лоренса Стерна отражалось на творчестве нашего героя даже спустя 16 лет после создания «Путешествия в Пруссию». Предвосхищая замечания читателей, Ростопчин заметил, что о написанной в 1812 году повести «Ох, французы!» кто-нибудь скажет: «Дурное подражание Тристрама Шанди»[21].

По всей вероятности, романы англичанина и подали нашему герою идею написать путевые записки. Федор Васильевич впервые совершал заграничное путешествие. Не исключено, что первоначально он знакомился с Европой по произведениям Лоренса Стерна. Представления о Европе начали складываться благодаря впечатлениям от прочитанного. И эти представления, еще совсем свежие, еще только готовые превратиться в стереотипы, заменяются живыми образами, которые встречает наш герой в настоящем путешествии. Они становились для путешественника точками отсчета, объектами узнавания. Но тут же он подмечал что-то новое, дополнял книжные представления собственными наблюдениями и новые впечатления облекал в собственные заметки, меткие и ироничные.

Вот, к примеру, описание денежных поборов, которым подвергается путешественник. На каждом шагу от проезжающего требуют каких-то уму непостижимых выплат, которые можно классифицировать и составить специальный справочник. Федор Ростопчин перечислил восемь видов поборов, которые приходилось выплачивать разного рода субъектам, промышлявшим на почтовых станциях. Последний из поборов наш герой назвал «экспедицион-гельд». Это подаяние, которое выпрашивал у отъезжавшего путешественника инвалид, ветеран войны.

«Экспедицион-гельд – берет Христа ради инвалидный унтер-офицер, определенный к почте в награждение за его службу. Он при отъезде подходит к проезжему, протягивает руку и просит двух грошей. Сии инвалиды приводили мне всегда на память монаха, что просит милостыню у Стерна в Кале»[22].

Собственно, со встречи с монахом в Кале и начинается «Сентиментальное путешествие по Франции и Италии» Лоренса Стерна. «…Ко мне в комнату вошел бедный монах ордена святого Франциска с просьбой пожертвовать на его монастырь»[23].

Тут же читатель видит, как Федор Ростопчин противопоставляет свои впечатления, восприятие и мысли рассуждениям Лоренса Стерна. Наш герой проявляет сочувствие к унтер-офицеру, находит утешительным, что ветеран войны обрел кров и способ пропитания при почтовой станции. Лирический герой Лоренса Стерна отказывается жертвовать монаху. Даже одухотворенный вид францисканца, его голова, как бы писанная великими художниками, становятся объектами едких насмешек. «Каким образом досталась она [голова. – Л.М. Портной] монаху его ордена, ведает только небо, уронившее ее на монашеские плечи; но она подошла бы какому-нибудь брамину, и, попадись она мне на равнинах Индостана, я бы почтительно ей поклонился»[24].

Сочинения Лоренса Стерна пользовались популярностью и оказывали большое влияние на просвещенное общество в XVIII и XIX веках. Прямые ссылки на роман «Жизнь и мнения Тристрама Шенди, джентльмена» читатель находит и в сочинении Николая Михайловича Карамзина «Письма русского путешественника», написанном в одно и то же время с записками Федора Ростопчина «Путешествие в Пруссию». Позднее, в конце первой четверти XIX века, Яков Иванович де Санглен, сменив поприще секретной полицейской службы на литературную деятельность, написал книгу «Отрывок из жизни и мнений нового Тристрама». В 2005 году английский режиссер Майкл Уинтерботтом снял фильм по мотивам романа Лоренса Стерна «A Cock and Bull Story». В российском прокате лента появилась под названием «Тристрам Шенди: История петушка и бычка».