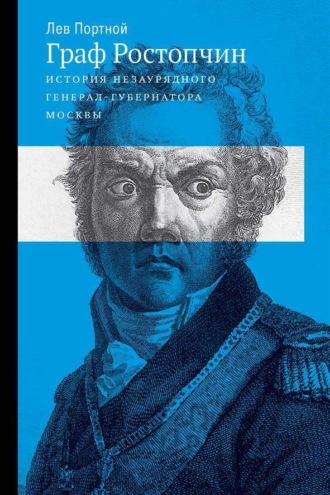

Граф Ростопчин. История незаурядного генерал-губернатора Москвы

Полная версия

Граф Ростопчин. История незаурядного генерал-губернатора Москвы

Настройки чтения

Размер шрифта

Высота строк

Поля

Конец ознакомительного фрагмента

Купить и скачать всю книгу